舞蹈编创中“审美属性”释意研究*

2021-01-07吴凝

吴 凝

(南京师范大学 音乐学院,南京 210024)

当代美学范畴中的“审美属性”指“显示对象和现象对人产生审美作用的属性。”[1]53“一般来说,审美属性就是某个对象(或某个时间)的属性且个体引用这一属性来为自己对这个对象的审美评价辩护或解释这种审美评价,或解释为什么某种特定的经验会成为个体的审美经验,或解释自己对某个特定审美对象感兴趣的原因。”[2]13它也是各类艺术作品编创过程中的内涵性概念。但是,很多编导在舞蹈作品创作、编导操作中,将关注点放在了技法和语汇等直观可视性的方面,以至于在舞蹈创作中,常常出现一些与主题相差甚远、语境风格前后不贯通的动作与情节。其主要原因是创作过程中“审美属性”的缺失。因此,笔者认为,“审美属性”是创作的原动力,若编导对其不重视或是含义不清晰,就会在编创过程中缺少核心意识。实际上,“审美属性”在舞蹈编创中具有指向性的重要作用,是编导审美经验、审美评价的核心体现。

目前,“审美属性”①已在美术、传媒等多个艺术领域被不断涉及与讨论,但在舞蹈领域尚未被清晰定义和深入阐释。但是,“审美属性”恰恰是舞蹈编创过程中不可或缺的重要部分,它的确立对于舞蹈创作,甚至是作品呈现或是演员表演都有很大的帮助作用。因此,本文将结合笔者创作的舞蹈《青铜印迹》②、舞剧《万物生》③两部作品,着重讨论“审美属性”在舞蹈创作过程中的重要性及其影响,并进行深入解读和阐释。

一、“审美属性”概念界定及诠释

“审美属性”概念自上世纪80年代提出以来,还未有准确而统一的定义,甚至“主观唯心主义的美学否认现实审美属性的客观存在”[3]10。事实上,任何审美的体验,任何审美范畴都是客观现实的主观体验,因此,审美属性是客观存在的,是主观对客观现实美的体验。艺术作为社会意识的一种特殊形式,具有审美性质和属性,各类艺术中的审美属性也不尽相同。笔者认为,“审美属性”在舞蹈领域的概念是指现实创作和作品现象对人产生的审美经验的属性,它是创作者的内在创作理念与作品的外在表现及功能之间的辩证统一。从创作层面上是指针对舞蹈作品创作的需要,以及面对作品内涵的文化特定性、表现性、还原性、写意性等相关属性进行定位,并归结出作品的核心气质。通过对作品“审美属性”的确立,编创者便可以从整体上对作品进行理解与把控。首先,在“审美属性”的确立下,编创者开始确定作品的“核心之源”,通过探寻舞蹈的整体主题、风格、文化内涵等要素,为之后的整体运作打下基础。其次,在“审美属性”的引导下,编创者对舞蹈整体的运作也有枝可依。在舞蹈的结构方式上,“审美属性”能够让编导更快地选择最合适的结构方式;在舞蹈的语汇风格上,“审美属性”又可以使编导寻找最适合的语汇风格;在舞蹈的空间安排上,“审美属性”会影响编导对最适合的空间安排的确定;在舞蹈的意象提炼上,“审美属性”在编创过程中能够明确要素并起到指导作用;在舞蹈的综合配套上,“审美属性”可以帮助作者进行有效地沟通,确立适合舞蹈作品综合配套的各方条件和样式。最后,在舞蹈编创过程中,所有的舞蹈要素都紧密围绕核心创作概念,“审美属性”概念的运用也使得作品整体运作更加紧密,它通过舞蹈结构方式、语汇风格、空间安排、意象提炼、综合配套等方面的构造,被舞蹈语言及方式细化,并且不断修正于对“审美属性”在作品中的作用和效果。

当然,由于在编创过程中创作并不是直线型发展的,从创作者内心产生创作冲动到进行创作,这是一个发散性的过程,内心的创新冲动与实践中的创新不断交织、扩散,存有大量的反复、迂回,通过大量实践中的校正和精准,达到与“审美属性”的高度统一。这种创作中的反复,也正是不断厘清“审美属性”的过程,同时也会启发创作者对于作品创作新的灵感及思路。因此,“审美属性”不但能够对整体运行产生影响,整体运行也可以反作用于“审美属性”,最终通过作品呈现,完成“审美属性”在整个创作过程中的运用。

二、“审美属性”在舞蹈创作中的运用研究

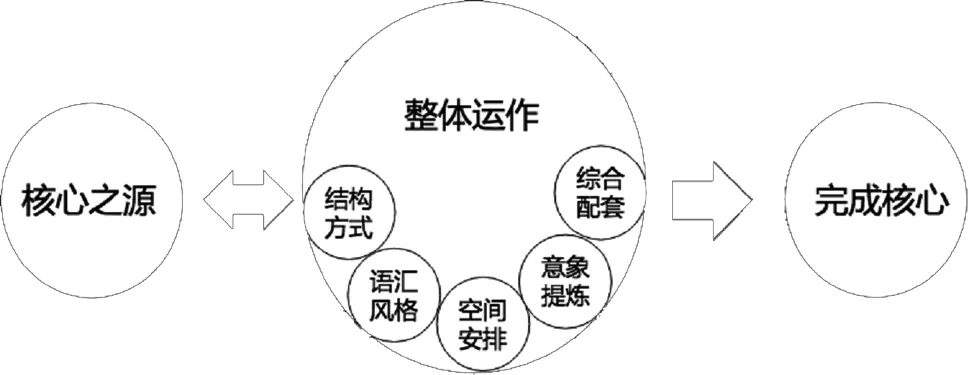

“审美属性”在舞蹈创作中运用时,任何创作过程中的客观属性和主观经验都可以是审美属性,舞蹈学界常将审美属性解释为“舞蹈艺术的动作美、抒情美、综合美”[4]1。综上所述,结合笔者在舞蹈《青铜印迹》、舞剧《万物生》中的创作实践经历,提炼出“核心之源-整体运作-完成核心”这一编创模式。根据这一模式,探寻在“审美属性”的指导下该创作路径的可行性。

图1 “核心之源-整体运作-完成核心”创作模式图

(一)“核心之源”的发掘

所谓“核心之源”,就是指根据作品已确立的相关“审美属性”所提炼出的作品的核心气质,即舞蹈的内核。它在该创作模式中起到对其它运作部分进行统领的作用,是作品创作的源头。

选择作品题材是审美属性开始构建、形成的初级阶段,编创者根据不同的审美经验及创作要求,确定舞蹈的题材类型。在确定作品的题材后,编创者便可以回溯这一题材所代表的文化背景,并通过对文化背景的思考,探寻该题材的相关文化勾连,确定舞蹈的表达主题。只有在确定舞蹈需要表现题材的基础上,才能围绕该题材生发关于舞蹈编创的思考。通过这一过程,舞蹈作品的主要取向将会逐渐明晰,创作者也能通过这一过程,捕捉到作品的核心气质,并建立作品最初的“审美属性”,同时与外在表达建立联系,提炼出可呈现的符号,并逐渐明确自己的创作目的和创作方式。继而,围绕“审美属性”,结合创作者的主观视角、审美经验与技术能力,对作品题材的历史、文化背景以及作品功能性进行进一步考量、处理,从而确立作品最终的“审美属性”。可以说,确立舞蹈作品的“审美属性”之后,舞蹈的“核心之源”也就因此确定,舞蹈作品的构思便更加清晰。

例如,在创作舞蹈《青铜印迹》的过程中,笔者首先将其与青铜纹样相联系。其中,饕餮纹、夔纹等图案极具运动感,作为中国古代文化的象征,充满着原始的力量。于是,笔者开始考虑“如果用青铜纹样作为一种符号,进行主题创作是否可行?”带着这一问题,笔者前往中国国家博物馆、上海博物馆、四川三星堆博物馆等进行实地考察和采风。在采风过程中,笔者发现,一方面,纹样本身作为一种图形,是符合舞蹈“用身体构建图案”的表现形式的;但另一方面,身体的表现能力是有限的,比如青铜器的外形就很难用人的身体表现。经过深入思考,笔者选择用舞者的身体来构建青铜的纹样,不纠结于青铜器的外形模拟,而是可以通过舞台、灯光、服饰等要素构建青铜的金属质感。

在确定使用青铜纹样进行舞蹈表达后,青铜器自身的文化含义自然进入了笔者的考虑范围。青铜器最早出现于两河流域,并不是东方独有的一种文明创造。但在中国发展的历史长河中,青铜器承载了“礼器”的重要功能,对中华民族发展、中华美学的发展起到了重要作用。同时,站在当代的编创视角,对青铜的关注当然不止于对过往的礼器形状做一个简单的再现,而是希望能够站在当代视角的特质上,通过借助青铜纹样这一文化符号,在对中国传统文化的回溯过程中,由编创者主观视角的带领下,开启一种全新解读历史文化的方式。

笔者通过对青铜器的参观、考察,发现对于青铜器,最先打动自己的是它的视觉符号,而对青铜纹样的当代性解读,可以给观众带来思想上的碰撞。这一选择与创作者自身的审美沉淀息息相关。于是,笔者将作品的舞蹈风格定格为以厚重、拙朴而又富有当代审美理念的独特质感为基调,意在表现和复活商周时期青铜文明富有生命暗示和表现力量的美。

由此可见,在笔者进行中国传统题材的当代解读创作时,通过采用追溯符号及背后文化的方式,产生灵感并认知符号,再通过相关“审美属性”的确立,从而确定整个舞蹈的“核心之源”。

(二)审美属性对整体创作运作的指导

有了确定的“核心之源”文化功能的建立,舞蹈就好像有源之水、有本之木,有了生命力。在“审美属性”的指导下进入了整体运作阶段:对结构方式、语汇风格、意象提炼、舞台空间安排、综合配套进行运作。

1.结构方式

结构方式是指作品各部分与整体之间的内在联系和外部形式的统一。在舞蹈的编创中,使用准确的结构方式来表达主题,可以让舞蹈成为一种有效的视听觉艺术,同时能够讲述作品内涵。在常规的舞蹈编创中,编导比较容易使用舞蹈结构方式的惯性思维。而有了“审美属性”的关照,对于舞蹈的结构方式就可以更快、更准确地进行选择。通过“审美属性”的指导对作品文化特质的思考,编导就创作主题寻找最适合和最相符主题的结构方式,即得到更加贴近“审美属性”的舞蹈作品表达方式。

例如,在舞剧《万物生》的编创中,在“审美属性”的指导下,编创确定了舞蹈表达主题为通过中华文化的传统意象,表达万物生命轮回、阴晴圆缺的自然规律。确立这一主题的结构方式:第一,希望舞蹈能展现生命周而复始的规律,而展示这种规律可以有闪回结构④、多线并行结构⑤、线性叙事结构⑥可选。第二,《万物生》希望能通过对古今中外、亘古不变的生命主体思考的回溯,表达对盛极而衰、天人合一等中华哲学意象的当代性解读。这时,在“审美属性”的内核性作用下,编创者选择线性叙事结构作为作品结构,这是符合主题的最具代表性结构之一。例如,中国十大名画之一《富春山居图》就通过展示作者游船时看到的场景,通过线性叙事构图结构,展现浙江富春江一带的优美景色。综上考量,笔者选择了线性叙事结构作为《万物生》的隐形结构基础方式,暗喻生命周而复始的规律,并辅以类似纪录片镜头语言在宏观与微观间来回切换的散点式结构方式,追求更为准确地展现中华意象当代性解读的主题。

2.语汇风格

舞蹈语汇是指舞蹈作品中以舞者的身体作为载体来进行思想及情感表达的重要工具。而舞蹈语汇风格则是指创作者对舞蹈作品中展现的整体动作风格气质的概述。在舞蹈创作中,对于舞蹈的创新最为直观地展现在舞蹈的语汇风格上,它会带给观众最为直观的体验。不同的舞蹈作品会选择不同的语汇风格,而在“审美属性”的指向性作用下,不同题材的舞蹈作品中的语汇风格会根据“审美属性”要求进行提炼、创新和筛选,并由舞者具象化,给观众带来创新艺术体验。一方面,在“审美属性”的指向作用下,舞蹈要表现的题材和主题都有了比较完整的解读,编导可较为准确地选用相适配的舞蹈语汇风格。另一方面,在“审美属性”的指向性作用下,舞蹈作品的文化内涵和美学特征会分析得更为清晰,从而在准确选择语汇风格的基础上,为语汇风格的创新和探索提供有力支撑,继而让舞蹈的主题表现和整体气质更为鲜明。

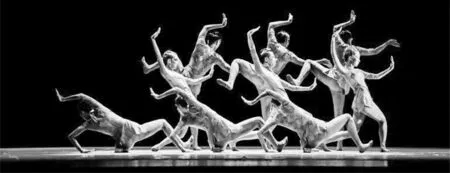

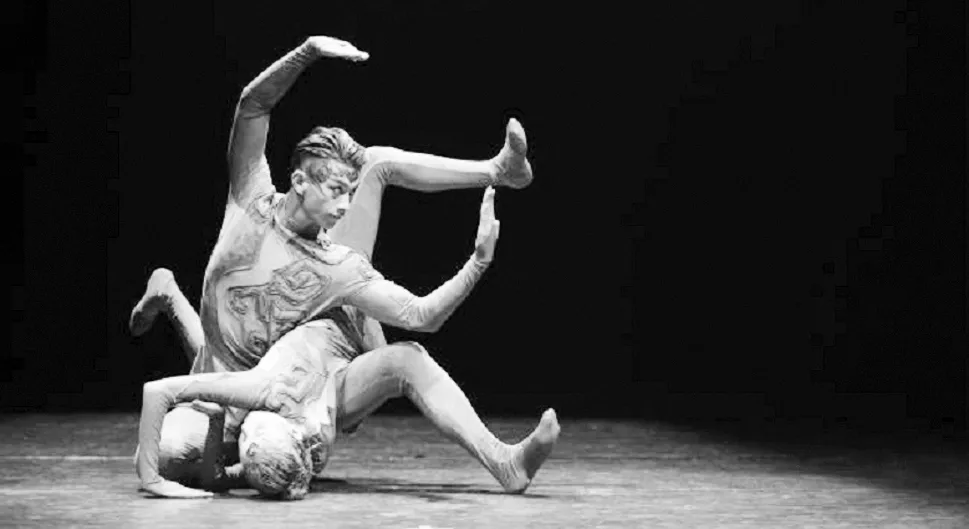

例如,在对《青铜印迹》的语汇风格选择中,笔者通过“审美属性”的确立,选择中国传统青铜纹作为该舞蹈作品的视觉符号。青铜纹样本质上是一种图形符号,与人体肢体语言符号一致,因此,编者确立用人体通过还原、组合、复现、解构等语汇构建方式,勾勒青铜纹样。在舞蹈“审美属性”的确定下,笔者明确了《青铜印迹》其实是对青铜时代的回溯,既有中华文化特征的表达,又有当代解读。于是,在语汇风格上,选用厚重、拙朴,同时又带有现代审美理念的独特质感作为语汇风格基调,对已有的舞蹈语汇重组、改进和创新,展现舞蹈作品中当代“审美属性”的一面,凸显当代解读的特质。同时,通过模仿图腾物的形态和舞姿,创造出了“万物有灵”的形象世界;用富有张力的律动和似人非人、似纹非纹的舞蹈形象承载人类的原始情感,描摹并抒写青铜时代人类生活图景的独特意象;使用群体圈舞,展现出了为酒为醴、围火而舞的游牧狩猎文化;选用了女性轻柔、蜷曲、鬼魅以及跪坐式的舞姿形态,以低度空间的形式感流露出原始社会人类对土地的眷恋与依赖;运用男性豪放、阳刚、张扬、节奏感强烈的舞蹈风格,代表了原始人兽博弈的力量审美体验,一阴一阳,一柔一刚,传达出的是原始生存实践中对力与美的崇敬,展示了威严与魅惑并行的审美感悟。

图2《青铜印迹》演出剧照

3.空间安排

空间安排指的是将舞蹈作品的原材料意象化,转化为空间构图的依据,通过具象和抽象的内外空间形象,进行舞台空间安排的一种实际操作。创作者的编创过程实际就是一个不断挖掘、厘清各种空间性质相互渗透、相互作用的过程。通过“审美属性”的确定和指导,舞蹈的空间安排也有了依托,可掌控每个空间表达的力度。在这一过程中,创作者不断加深形态空间性的结构理解,在明晰了自己的表现主题与表现手法的基础上,着眼于刻画物态外部空间的放置和运用,把文化特征及形象特征确定于舞蹈的构图、语言及环境的布局中。同时在空间运用上产生出的意味性,继而引发创作者对空间安排的需求和样式更为深入的思考。

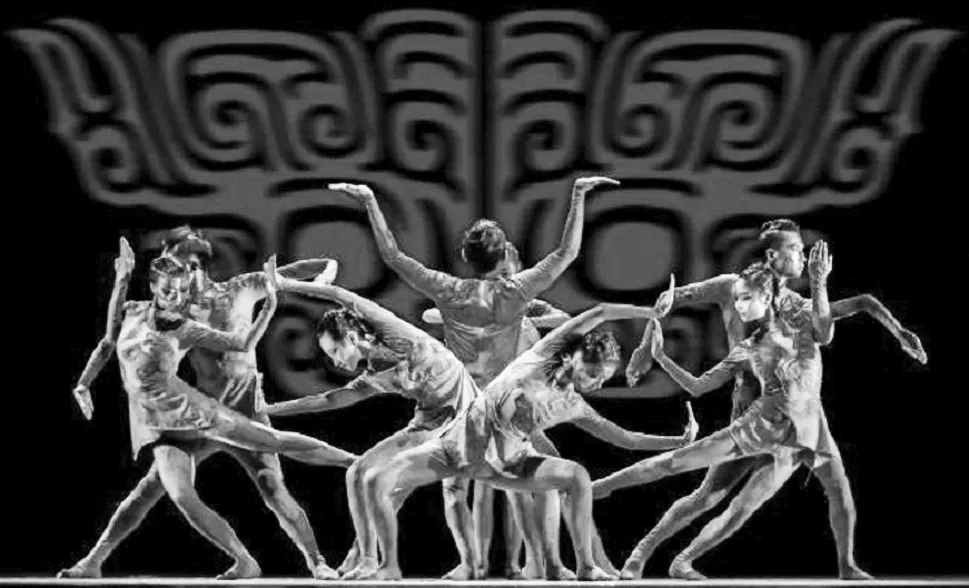

图3《青铜印迹》演出剧照

例如,在对《青铜印迹》的空间安排进行研究时,试图描绘一种东方原始文明,而通过观察红山文化、金沙文化等原始文明,笔者发现这些文物不论是陶器还是彩绘,都具有相对对称的规律,成为中国重要美学特征之一,并表现出了一种原始的力量感。在青铜纹样中,这种原始图腾的平衡与力量美的特征更加明显。因此,在对该舞蹈的空间进行组织与运用时,笔者抓住了这种平衡与力量,试图通过静态造型及动态调度中刻意为之的平衡、对称的构图空间处理,更为准确地对狞厉的青铜进行表现,展示出古老而神秘的东方文明。

图4《青铜印迹》演出剧照

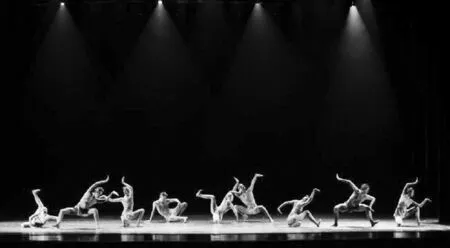

在对《万物生》的空间安排进行讨论时,同样抓住了作品的“审美属性”。在“审美属性”的指导下,《万物生》的主题包含着对中国传统文化的追溯,因此在创作中参考了中华传统文化的符号:书画美学的特征——虚实相生与留白。在国画的传统技法中,画家会通过画中勾勒的实物、实景以及细致丰富的笔画让人感受到画作的实,而又通过图画中笔墨稀疏的部分或空白的部分,给人以想象的空间,让人回味无穷。在文化符号的影响下,作者针对作品的整体表现气质,有意识地将中国传统艺术的重要表现手法之一“留白”运用在舞台空间中,通过点线面结合的方式,在舞台构图中强调东方审美式的留白,展现东方柔和飘逸的气质,让作品更加意境悠远。

图5《青铜印迹》演出剧照

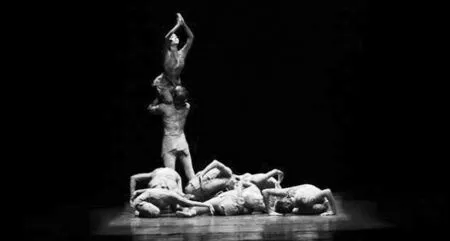

图6《万物生》演出剧照

图7《万物生》演出剧照

4.意象提炼

舞蹈意象是指在舞蹈中使用的、表达给观众的一切符号。在舞蹈编创中,对意象的提炼、展示能够反映出编导的认知和创作方法。意象是通过抽象、通感等来产生的,基于编创者的审美经验对意象进行提炼,是对作品题材和主题审美认知及情感的复合心理产物。在“审美属性”的指导下,对作品内容构建出审美意象,与主题准确融合。“审美属性”思考的过程,就是对舞蹈作品主要符号、主要特质的确认过程,而确定了“审美属性”,在意象提炼上只需要围绕已经确定的符号与特质,选择最合适的意象进行勾连。

以《万物生》为例,作者在创作中,以作品的“审美属性”作为参考和确定下,将主题确定为生命的生死轮回,以表达中国传统文化中对生死、世事变化的理解。于是,笔者便在“审美属性”的指导下,寻找与之相符合的意象。笔者选择了相克相生、阴阳互补、生命轮回、盛极而衰等中国传统文化意象,提炼作为视觉结构方式,不聚焦于某一个形象,而用多个形象多种角度来表达生命轮回,也与“万物”的主题相吻合。

5.综合配套

舞蹈艺术是门综合性的艺术,它集音乐、舞台美术、综合艺术手段为一体。在舞蹈作品编创过程中,“审美属性”具有统一创作风格的作用,这使得编导创意与舞蹈音乐风格、舞台美术呈现相互一致,共同表达作品的内涵特征。

在舞蹈作品“审美属性”确定后,编创者明确舞蹈作品的气质定位:对东西方差异、古今差异、体裁差异进行分析。其次,编导根据“审美属性”的统一性作用,与音乐作曲、舞台美术等专业人员沟通。有了“审美属性”的确定,在沟通中的传播效果与效率都可以大大提升。例如,在《青铜印迹》的编创过程中,笔者首先明确了在“审美属性”指导下作品的气质定位:应该是有中国特色,并且兼具当代性,随后开始了对综合配套的相关选择及运用。

第一,在音乐作曲方面,作者首先明确了“审美属性”统一性下的舞蹈作品定位,继而将其音乐风格确定为神秘、迷狂而又均衡冷静的氛围,以传达出巫文化中繁丽激情的部分。之后,编导通过与作曲家的多次沟通交流,确定摒弃传统的管弦乐,以数码电子音色为主体。电子音乐是一种极具当代特色的音乐类型,能够很好地体现作品对当代性的追求。而另一方面,在音乐的创作上又以简朴端庄的具有中国传统气质的五声调式和丰富多彩的音乐织体语言为调和,力求在尊重青铜时代独特质感的基础上更好地表现出作品的中国文化特征与时代特色。

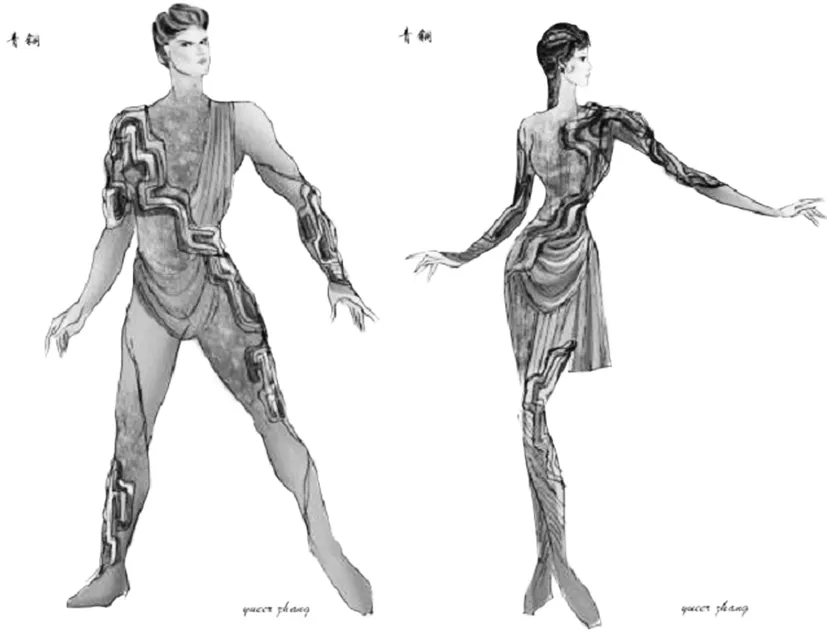

第二,在服装造型方面,编导明确了“审美属性”下,舞台服装的效果应该是追求简洁,并且力求展现出青铜纹样的特征。在此基础上,确定了整体造型以简洁的线条感、抽象的图纹设计和斑驳的青绿色为主要基调,以达到朴拙、狞厉,又不缺失身体线条感的总体效果。

《青铜印迹》的服装造型是以全身贴合的紧身服区别于宽松的古装服饰,紧身衣物既能展现人体的特征,又将舞蹈气质引向了当代。在舞蹈服装中,对舞者全身通过服饰进行包裹,并且对舞者的头部进行色彩装饰,也是希望能够模糊舞者“人”的形象,而更靠近他们所表达的青铜纹样的形象。

图8《青铜印迹》服装设计图

图9《青铜印迹》舞者定妆图

图10《青铜印迹》演出剧照

图11《青铜印迹》演出剧照

在灯光选用方面,同样根据“审美属性”的导向,编导确定了舞台中主要提炼的意象,以青铜器中“鼎”的造型形象作为灯光选用根据,以电脑切割灯方形定点的造型形状,借助直角的外延来使整个舞台画面更具有青铜器棱角分明的造型质感。

三、“审美属性”对舞蹈作品的价值意义

艺术的审美属性“是指艺术作品中,其艺术形象本身也是审美对象,具有一定的审美价值可以引起人的美感,给人以美的享受”。[5]101舞蹈艺术亦然,舞蹈作品因具有审美属性,体现了一定的审美理想和审美情感,是美的集中表现,也是审美意识的“物化”形态。受众主体能够感受到美,那么“产生愉悦感的感官才有了审美属性”[6]47,这就是审美属性在舞蹈作品中的价值和意义。

(一)创作有枝可依

有枝可依即指创作舞蹈作品过程中,对作品内在核心审美的依据,作为创作的支点,并在此基础上,进行舞蹈各方面的编排和表演。实际上,从当代舞蹈作品整体上看,不乏存在一些表达凌乱、整体风格不相符的作品。而这种问题的出现,是因为在舞蹈编创过程中缺乏了创作的支点,导致内容与形式方面出现了差错。如果编创者对舞蹈要表达的内容不确定,核心审美不明确,会引发编创过程及表达上的混乱,舞蹈的某些部分希望讲述作品的古典特质,某些部分却又背道而驰,导致作品表达的主旨混乱、主题不鲜明。另外,对作品表达的形式不确定,会让作品失去协调感。如选择不相符的意象、不匹配的结构、不适合的音乐服装。这些问题的出现,归根结底,就是作品缺少内核,缺少一个能够指导创作的核心审美支点。

如果有了指导创作的核心审美支点,编导会在创作时时刻考虑、关照选择的材料与核心审美能否有机地构建表达形式。在“审美属性”的指导下,通过“核心之源-整体运作-完成核心”的编创方式,可以帮助编导在创作中更加明确主题,并围绕确定的核心进行创作。如果在创作开始时考虑到“审美属性”的确立,通过抓取自己思维的符号、相关的文化,可以奠定作品的整体基调。之后,通过“审美属性”的关照,对于舞蹈编创的整体运作都有指导作用。最后,在“审美属性”的指导下,编导完成自己的编创,也让自己的编创作品紧紧围绕在“审美属性”这个核心进行创作。

(二)创作有规可循

“审美属性”是编创过程中的核心理念,通过这一理念并结合实践经验,推导总结出“核心之源-整体运作-完成核心”的编创模式。在这一编创模式的指导下,笔者完成了创作的模式运作,完成了两部优秀的舞蹈作品。当然,这一模式也可以推广至其它以中国传统文化符号为题材进行的当代性舞蹈创作与解读。

目前,采用中国传统文化符号进行当代性创作,是目前舞蹈界创作的热点话题。但从实际呈现看,编创者对这类题材的表现常常囿于常规,注重表现传统文化符号,而缺失了对当代性的解读探讨。这种现象可以通过以“审美属性”为核心的“核心之源-整体运作-完成核心”模式的尝试得到改善。一方面可以让创作者在创作之初明确自己的创作目的、创作符号,并结合文化背景进行解读。在经历了认真的解读后,相信编创者会对作品的文化内涵有更透彻的理解,也就不会只停留在表达符号的层面。另一方面,在这种模式的指导下,对于舞蹈的表现不会散漫,舞蹈的结构方式、语汇风格、空间安排、意象提炼、综合配套在运行过程中有了依托。编导便不再一味地追求炫技,而是确实从“审美属性”出发,选择更加合适的动作、画面、结构等各类元素,以满足舞蹈作品内在的需要。

(三)创作内涵与外延的统一

对于“审美属性”指导下的“核心之源-整体运作-完成核心”模式的归纳,不仅可以适用于舞蹈作品的编创,还可以适用于其他艺术门类的创作。创作不同体裁、不同类别的艺术作品都需要遵循作品内涵与外延逻辑统一的创作原则,能够通过一个作品,表达创编者的思想及文化符号。而在作品外延表达传递过程中,“审美属性”可指向性地将作品内在的审美含义与外在表现形成统一,从而减少偏差。在“审美属性”的指导下,对于艺术创作的各个过程都会在一个核心内涵的统摄下各自发展,这样的发展存在于“审美属性”指向的创作规则之下。这种规则并非限制了创作的自由,而是为创作者开拓了更广阔的空间和指明了正确的方向。在创作内核的指引下,作品才能在可控的范围内朝着创作者的目标方向进行,朝着创作者希望表达的内涵行进。从这个意义上来讲,“审美属性”可以推广至不同类艺术作品的创作,为各类创作提供思路,使更多艺术作品境界高于纯粹的自我表达,能够产生出具有时代特征的高质量作品。因为,好的艺术作品同时需要关照更深层次的社会思考与哲学思考,在这一点上,“审美属性”可以起到指向性作用,即让自己的艺术表达在确保其文化内涵准确性的同时可以提升其审美价值,从而让作品的质感进一步提升,让作品的社会意义更加凸显。

高质量的作品,是所有艺术创作者的追求,要让艺术作品拥有更高的文化价值,就要进行精确的美学定位,经过深思熟虑提炼出准确的“审美属性”,并在此基础上确立具有编导个人特色的审美导向以及对于文化生活表达的追求,才能让艺术作品达到艺术性、观赏性、思想性三性的完美统一,才能让作品更好地符合当下社会的审美需求,体现中华文化精神,传播当代中国价值观念,让艺术作品成为文化思考的路径和媒介。

四、结语

笔者通过对“核心之源-整体运作-完成核心”模式的叙述,研究了“审美属性”在舞蹈创作中的意义,并用笔者的实践案例舞蹈《青铜印迹》、舞剧《万物生》来说明以“审美属性”为核心的创作方式。同时,注重对“审美属性”的抓取与把握,并在作品创作中始终坚守和执行。“审美属性”与舞蹈的整体运作互相影响,整体属性愈发靠近“审美属性”的要求,“审美属性”也在这个过程中被愈发细化。所以,在“核心之源-整体运作-完成核心”的创作模式中,“审美属性”不仅让舞蹈创作的形式与内容变得统一,更让作品意义变得高度集中和凝练。在这个模式中,所有的创作手段都在为“审美属性”服务,编导不是为了炫技,为了填充动作、画面来进行舞蹈设计,而是根据“审美属性”这个核心散发想象,充盈舞蹈,也让舞蹈作品在满足观众审美需求的同时可以更好地服务于当代人的精神生活。

①以传媒界为例,张晶指出审美属性包含审美的主体与客体。尹康庄将审美属性看作是研究对象本身具有的特性。

②国家艺术基金2016年度青年艺术创作人才资助项目,已结项。

③国家艺术基金2016年度大型舞台剧和作品创作资助项目,已结项。

④闪回结构,即在不中断原来场景的基础上,撷取最富于特征、最具有鲜明形象性的元素,用极其简洁明快的手法加以强调和表现的结构。

⑤多线并行结构,是指两条或两条以上叙述线分别独立支持表达内容、并同时并行的结构。

⑥线性叙事结构,指以时间向度来组织安排的叙述结构。