新中国成立初期广西土地改革运动及经验启示

2021-01-02廖胜平

廖胜平

摘要:土地是农民的命根子。广西解放之初,农村土地制度极不合理,土地占有情况极不均衡,广大农民人多地少、生活极度困苦。中国共产党抓住贫困农民最根本、最迫切的利益訴求,领导了轰轰烈烈的土地改革运动。广西省委、省政府因地制宜,在汉、壮聚居地区和瑶、苗、侗等少数民族聚居地区按批分期进行土地改革。经过4年左右的时间,广西的土地改革运动胜利结束。土地改革使广大农民获得了赖以生存和发展的土地及其他生产生活资源,极大地解放了农村生产力,促进了农村经济的发展。在土地改革运动的过程中积累的一些经验,时至今日仍具有一定的现实价值。

关键词:中国共产党;广西;土地改革;主要经验

中图分类号:F321.1文献标识码:A文章编号:1004-1494(2021)03-0058-07

基金项目:国家社科基金课题一般项目“新中国成立初期中国共产党领导的西南民族地区(广西)社会改造及其现实启示研究”(15BDJ014)。

新中国成立之后,摆在新解放区农村的首要任务就是土地改革。广西是一个农业省,农村人口占全省总人口的88%,是中国各省中农村人口比例较高的一个省[1]64。而且,广西农村的大部分土地被极少数地主所占有,广大农民无地或少地且生活极度困苦。广西解放后不久,一场以土地改革为中心的社会改造运动在广大乡村拉开了帷幕。经过四年左右的时间,广西的土地改革运动圆满结束。在土地改革运动的过程中,通过探索和实践积累了一些成功的经验。

一、广西土地改革运动的时代背景

(一)土地占有极不均衡

土地改革运动之前,广西的土地占有制度极不合理。地主阶级占有绝大多数土地,农民处于无地或少地的境况。广西解放前占全省农村人口约5%的地主占有全省耕地的40%,而占农村人口50%的贫农和雇农却只占有耕地总面积的13%[1]47。据鬱林县(1956年更名为玉林县,1983年撤销玉林县设玉林市〈县级〉,1997年设立地级玉林市——作者注)宝岭村,北流县沙塘村,柳江县百明村、樟木村、思贤村、渡村,平南县六北村7个村子的统计,地主占人口3.54%,而占有全村土地面积50.99%[2]14。而据1952年8月国家统计局的资料显示,土地改革前,地主仅占全国人口总数的4.75%,却占有全国土地总数的38.26%[3]。上述数据表明,广西地主占有土地的比例是比较高的。1950年初,岑溪全县耕地总面积34.09万亩(市亩,下同),总人口27.3万余人。仅占全县人口约9%的地主富农,就占有全县土地总数的90%左右(含由地主阶级把持的祠、庙、学堂的公田,又称“死地主田”)。占全县人口90%以上的贫下中农,仅占全县土地的10%左右,人均0.195亩(时全县人均土地为1.13亩)[4]1949。1950年底,藤县总人口38.49万,耕地面积36.65万亩。仅占全县人口约10%的地主富农,就占有了全县耕地面积的85%左右(含由地主阶级把持的祠、庙、学堂的公田);而占全县90%左右的贫下中农,仅占全县耕地的15%左右。人均0.14亩[5]。

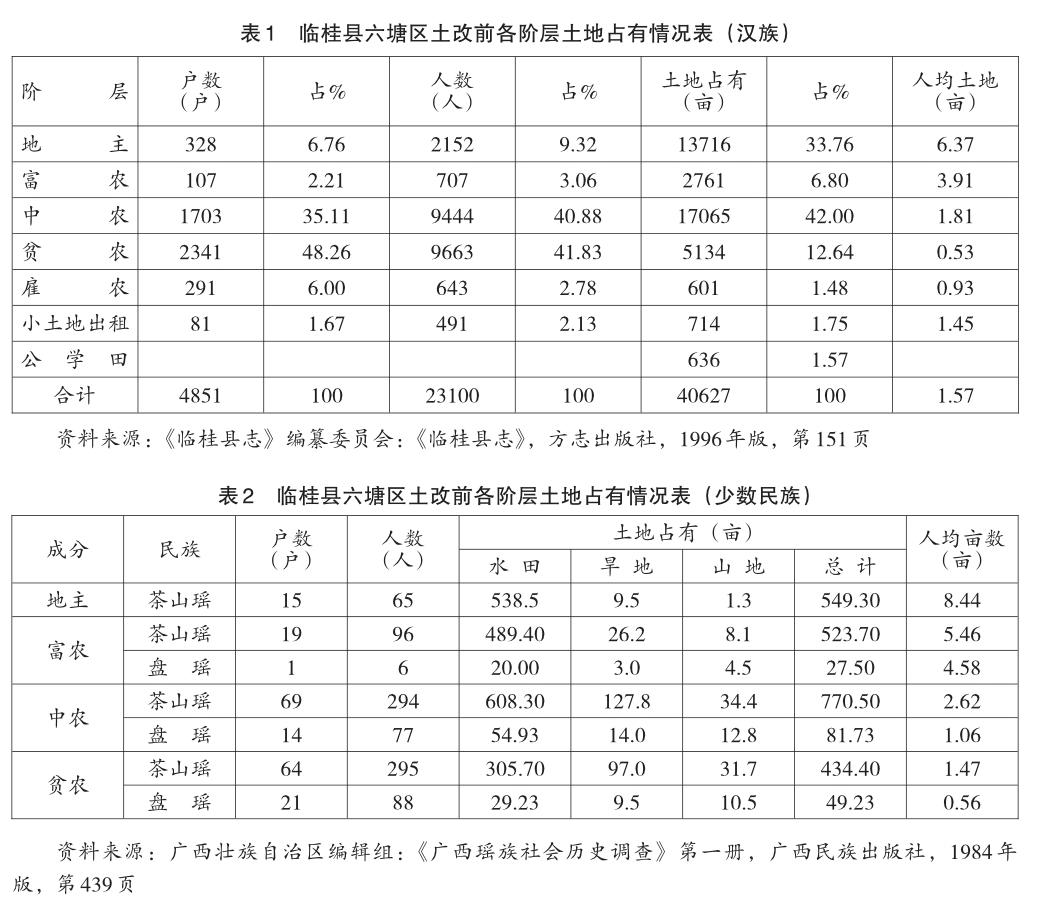

当时南宁的郊区农村,地主人口仅占4.3%,占有土地的22.3%;富农与地主人口占有比大致相当,占4.5%,占有土地9.4%;中农人数较多,占人口42.2%,占有土地将近一半,达47.5%;贫雇农人口比例最多,占45%,占有土地仅有18.3%;其他成分人口占4%,占有土地2.5%[6]486-497。桂林临桂县六塘区(见上表1)雇农人数相对少些,他们的人均占有土地亩数(0.93)比贫农(0.53)高出不少。

少数民族居住的地方土地占有两极分化的现象也比较严重。

从上表2看出,地主人口最少,但占有优质土地——水田的比例最高,占有最差土地——山地的数量最少。地主(茶山瑶)人均亩数是贫农人均亩数的5.74倍,可见金秀瑶族地区土地集中的现象非常严重。而且从族系内部来看,土地占有也很不均衡,茶山瑶人均亩数比盘瑶人均亩数多1亩左右(中农成分还略高)。由此可以得出,瑶族内部的分支中,土地占有的均值是多少不等的,两极分化的现象也比较突出。

(二)农民生活极度困苦

广大农民生活困苦,还要把一半以上的劳动成果交给地主阶级。南宁市郊区地主剥削的比例很高,地主占生产收益的60%,农民占40%。据调查,南宁市郊区地主雇工经营一亩地的全年收成,扣除10%的成本,20%工资伙食外,地主竟占70%[6]487。据鬱林、上林、贺县、灵川四县的调查,有些地主每年的收租要剥削农民的一半以上。南宁专区有些地主基本要拿走农民全部的正产物,农民只能得到土地的副产物为生。除租子以外,押金也是地主剥削农民的一种“合法”形式。根据鬱林的调查,有租必有押,押金的名目有租佃押、加押、双交押、人质押等等约有六、七种之多,至于黑押即变相的押金,更不知有多少[2]14-15。由于地主的残酷盘剥,加上多如牛毛的苛捐杂税,广大农民各项负担非常沉重,生活苦不堪言。少数民族地区群众的生活尤为凄苦,大瑶山盘瑶人民的《苦情歌》唱出了瑶族同胞的悲惨生活和窘迫境况:

想我瑶族苦处多,三餐稀饭也无喝。夜晚来客无被盖,夜唱山歌当被窝。

想我瑶族苦处难,半斤玉米煮三餐。半斤玉米三餐煮,吃水留渣第二餐。

想我瑶族受苦难,无田无地山过山。六月未到又愁米,腊月未到又怕寒。

想我瑶族苦处多,无衣无被打赤脚。一年不见油盐样,泪水还比河水多[7]。

地主对农民的盘剥非常严重,对农民的压迫也十分厉害。全县(今全州县)三背村农民因交不起租把自己的老婆给了地主,有的一斗还十六斗的。地主不仅压榨群众,还生活奢侈,视老百姓的生命如草芥[8]。在柳江、武宣、象县,地主血腥统治农民是一个普遍现象。例如武宣县麦棉乡16户地主,其中15户共犯下19条人命案,直接枪杀2人,陷害致死15人,逼死2人;柳江韦铁在公审时自认曾杀死200多条人命,其中亲手杀死的有70多人[9]343。玉林三德村,杨二婆的丈夫在国民党时代,被地主恶霸征去当兵,害了黄肿病,将死才放回来,而伪村长苏俊英又强征了他的弟弟去当兵,这样就气死了她的家公,家婆也因此郁闷而亡,细婶也激(原文如此—作者注)死了,在一个月里,便死了三条人命[10]。灵山县新善乡关塘村大地主容广贤死后,强迫婢女陪葬。农民数日后在墓旁山上打柴,还听得见墓内婢女发出的凄惨哀嚎;灵山县新大乡地主宁君栋的老婆,将7岁的“丫鬟”活活用木甑蒸死。苍梧县华里乡殿村地主李胜初食人筋、人肝[11]。这些令人发指的悲惨事件不胜枚举、罄竹难书。

陈漫远(时任广西省人民政府副主席)总结了广西农民的低下地位和悲惨命运:“在国民党反动派统治下的中国农村,土地大部分集中在不劳而获的地主手里,广大的劳动农民反而没有土地或很少土地,而不得不向地主佃入土地耕种,向地主缴纳对分以至到四六到三七的苛重地租;甚至还有年节送礼、农忙时节的无偿劳役等种种的额外剥削,勾结国民党反动派统治着农民的豪强恶霸及有些乡村长等横行乡里,鱼肉农民,霸占土地,奸淫妇女,疯狂的抓壮丁,催粮派款,苛捐杂税,使劳动农民终年辛勤劳动,却经常不得温饱,过着牛马生活。结果造成了农民生产力普遍低落,灾荒相继,一遇荒年,就只有卖妻鬻子,坐以待毙,或者逃荒讨饭,流离饿死于异地,这就是国民党反动派统治下我们农民的悲惨命运。”[9]16-17因而,农民极度渴求在属于自己的土地上耕种,劳动成果归自己。

二、广西土地改革运动的发展历程

(一)土地改革运动前的准备工作:清匪反霸和减租退押

地主对自身利益的即将丧失不情愿、不甘心,因而和国民党潜伏下来的特务、土匪沆瀣一气,疯狂地向新生的人民政权和人民群众反扑。1952年1月8日凌晨,在柳州柳城参加土改的辅仁大学土改工作大队的三名学生晏铸、程明洳、张崑刚被地主阶级的走狗韦家駬(为了实现其叔父韦铁<武装匪头>破坏土改的图谋)用驳壳枪杀害[12]。除了公开破坏,有的地主恶霸将公开抵抗转入“地下”顽抗,对一般农民群众或者利用变天思想及在外的土匪以威胁恐吓;或者分散赠送土地实行假土地改革,组织“互助”,并欺骗农民说:“毛主席是你们的大救星,我是你们的小救星”;有的用两斤金子请全村群众吃酒席,以软化麻痹农民群众;或者组织封建迷信党派,如“道管”“保产党”“和平党”“三角星派”“青年党”“十姐妹”“十兄弟”等,藉以掌握群众,进行长期反革命活动,保护自己;或者挑拨宗派斗争,以模糊农民的阶级意识[2]54。

敌人的破坏和地主恶霸的长期欺凌,逆来顺受的农民由于阶级觉悟没有得到启发,害怕工作队走后会“变天”,被地主恶霸“秋后算账”,因而他们不敢出来与地主作面对面的斗争。鉴于这种情况,广西省委和省政府认为清匪反霸减租退押既是发动群众的中心工作,同时也是顺利开展土改运动的前提条件:“广西封建反革命势力有深厚的社会基础,是不容忽视的事实,重点剿匪胜利结束的地区,应该迅速转入第二个阶段,组织与发动群众反霸清匪减租退押,只有先完成这一任务,才能顺利进行土改。[13]”

为了消除农民站出来的思想顾虑,为农民撑腰打气,土改之前各地展开了声势较大的清匪反霸减租退押活动。在南宁万秀村,为了打击地主恶霸的嚣张气焰,工作组经过相关部门批准,处决了村里3名长期以来作威作福、恶行累累的土匪恶霸。由于有了工作组撑腰,万秀村的试点工作非常成功。其经验很快在南宁郊区其他农村全面推广。郊区19个村都进行了反霸斗争会,共进行51次,斗争了81名地主恶霸,处决恶霸、匪首、特务等共11名[6]12。截止1951年4月5日,全省十个分区均已开展了清匪反霸斗争。经过声势浩大的群众斗争,清匪反霸减租退押运动顺利在全省开展。1951年10月减租退押运动基本结束。全省1.1万个村庄,近千万农民参与其中。经过清匪反霸减租退押运动,全省共获得租押果实6亿斤粮食,清除土匪及地下军组织人员8万余名,收缴长短枪113700余支,各种枪弹50万发[14]。经过清匪反霸减租退押,地主恶霸的势力受到沉重打击,地主阶级霸占土地和乡村政权的历史基本终结,农民开始扬眉吐气。乡村秩序和权力结构发生重大变化,党和人民在乡村的优势地位得以确立,从而为接下来的全省范围内的土地改革扫除了障碍、铺平了道路。

(二)土地改革运动的步骤:分批分期进行

广西的土地改革运动从1950年开始到1954年5月基本结束,前后历时4年多,大致经历了两个批次和阶段。土地改革的基本路线和基本精神是:放手发动群众,依靠雇农,团结中农,有领导的、有系统的、有步骤的、有分别地向地主阶级展开激烈的斗争,彻底消灭封建的土地制度,树立农民的优势[15]。

1.第一批土改

第一批土改的时间是在1950年冬季到1952年底两年左右的时间,主要在汉族和壮族集中居住的69个县进行,按照时间又可分为三个阶段。

(1)第一期土改。第一期土改从1950年冬开始到1951年初夏结束,大概半年的时间。主要集中在宾阳、容县、柳州、平乐和桂林5专区的17个县,共2507个乡,涉及人口409万。第一期主要是土改试点,既为下一步的土改工作探索和积累经验;同时也培养和锻炼了一大批土改干部,为更大规模的土改作了组织和人才准备。

广西土改采取的是先试点,在取得经验后逐渐推广。容县、岑溪于1951年1月7日进行试点,容县搞四个乡,带动一个乡;岑溪搞一个乡,带动两个乡;藤县也在三个乡进行试点。1950年10月至1951年2月,鬱林在玉豸乡进行土改试点;1950年11月至1951年2月,兴业县在谭良乡进行土改试点。经过土改,试点乡的土地所有制发生了根本性的变化,玉豸乡地主、富农、中农、贫农、雇农土改前人均分别占有土地分别为2.04亩、1.07亩、0.39亩、0.11亩、0.03亩,土改后各階级人均占有土地分别为0.95亩、1.35亩、1.25亩、1.12亩、1.15亩。谭良乡的贫雇、中农土改前人均占有土地分别是0.14亩、0.59亩,土改后分别为0.77亩、0.98亩[16]。试点工作的胜利,为第二期全省范围大规模的土地改革运动创造了良好条件。

(2)第二期土改。第二期土改从1951年10月开始至1952年6月基本结束,大约9个月时间。主要在钦州、邕宁、平乐和桂林等专区,涵括46个县3736个乡,涉及人口773万,人口比第一期多了将近一倍,占广西总人口的一半左右,是三期土改中人口最多、范围最广的一期土改。第二期土地改革成绩是巨大的,对地主阶级打击程度比较彻底,群众发动一般比较充分,较之过去的土地改革深入、细致得多,基本上达到了“搞好搞透”的要求。

(3)第三期土改。第三期土改从1952年7月开始至1952年10月结束,短短三个月时间。主要在百色专区和邕宁、宜山专区部分县,涉及人口397万。由于前两期土改的丰富经验,第三期土改进程非常顺利和迅速,很快就完成了任务。在邕宁专区中,据不完全统计,镇南已得果实880628斤,金镯6只,金戒指159只,光洋2712元,人民币11233000元(旧币),长短枪32支;邕宁已得果实398504斤[17]19。第三期强调土地改革与生产相结合,个别发动与集体发动相结合,发动与斗争相结合,自下而上的发动、斗争与自上而下的政治攻势相结合。加上汲取了此前的经验和教训,这次土改真正做到了“既快且透”。时至1952年底,除了一些苗、侗、瑶等少数民族聚居的部分地区,广西全省的土改基本结束。

2.第二批土改

第二批土改是在苗、瑶、侗等少数民族聚居的大瑶山(今金秀瑶族自治县)、大苗山(今融水苗族自治县)和三江等地区进行,主要集中在三江(侗族)、大苗山(苗族)、大瑶山(瑶族)和隆林4个县级自治区以及都安、东兰、宜山、天峨、南丹、河池、凤山、平果、凌云、乐业、靖西、德保、田林、百色、防城15个县,共716个乡的少数民族聚居地区,涉及人口85.6万[1]52。对于少数民族地区的土改,广西采取了区别对待、视具体情况而定的原则,仅用半年左右的时间(1953年12月到1954年5月)就顺利完成,共征收没收封建地主田地18万亩,山林4.5万多亩,杉木271万多株,粮食87万公斤[18]。通过土改,少数民族群众缺地少地、缺乏生产和生活资料的问题得到基本解决,他们的生活、生存得到基本保障。

3.土改复查

土地改革结束后,进行了复查工作,一查漏,二查错,解决对地主阶级打击不彻底和纠正土改运动中的偏差等遗留问题,最后发放土地证(有的叫红契)。1953年4月,全省土改复查结束,基本上消灭了“夹生”现象。1952年据容县、苍梧、岑溪三县统计,复查中共进行大小斗争7108次,斗争了地主4872人,恶霸富农291人,其他成分的反革命分子31人;收缴反动武装长枪173支,短枪60支,子弹36569发,手榴弹217枚,重机枪、冲锋枪、手提机枪各一挺;清除匪首95个,匪众260个。纠正土改时错划的阶级成分2389户(内包括各阶层成分之订正)。经济果实折谷9904000斤稻谷(容县四区追得余粮比土改时多一倍以上),并重新没收漏网地主的土地1631亩,耕牛144头,农具2465件,房屋1493间[19]。南宁市郊区土改1952年6月基本结束,复查工作也于1953年1月结束。郊区共划地主成分304户,没收地主阶级土地12569亩、耕牛357头、农具8000多件、多余房屋1038间、余粮1680吨,贫雇农分到土改果实,土改后每人耕地达到1.2亩至2.9亩[20]。经过复查,农民的阶级觉悟得到进一步提高,农民队伍也更加纯洁、更加壮大。

(三)土地改革运动的结果:耕者有其田

时至1954年年中,广西的土地改革运动胜利结束。土地改革运动过程中,全省共没收、征收地主和富农的耕地1005.26万亩,约占土改地区耕地面积的40%;没收耕畜33.2万头,主要农具178.4万余件,余粮7.65亿公斤,房屋103.6万余间。无地少地的农民,按人口平均每人分得土地1亩左右,多的有2亩。据邕宁县陈村、平乐县金山等10个乡的调查,经过土地改革,贫雇农人均耕地面积达到2.26亩,中农人均耕地2.68亩。耕牛多者一户分得一头,少者二、三户共得一头。无房或缺房的,分得了一定数量房屋。地主人均耕地2.13亩,富农人均3.6亩[1]52。在整个广西层面,经过土改,地主占有和操纵全部耕地由36.51%降至5.17%,人均耕地由13.1亩降至1.92亩;富农占有耕地由6.4%降至5.37%,人均耕地3.62亩;小土地出租者占有耕地由1.36%降至0.89%,人均耕地3.22亩;贫雇农占有耕地由13.68%升至46.53%,人均由0.65亩上升至2.26亩[21]。土改结束后,封建土地地主私有制被彻底废除,在全省范围内实现了广大农民梦寐以求的“耕者有其田”。

三、广西土地改革运动的主要经验及启示

(一)因地制宜慎重稳妥,分类指导区别对待

从宏观层面,鉴于广西是少数民族聚居区,省委、省政府没有采取“一刀切”、平行推进的政策和策略,而是把广西分为两个大区(即汉壮聚居区和其他少数民族聚居区)两个批次和阶段,第一大区又分三期进行。根据党中央关于少数民族地区土地改革的方针政策,广西从本地区的特点出发,选择在都安县瑶族地区进行试点,并结合实际制订出《关于少数民族地区土地改革实施方案》,该方案根据少数民族地区生产力低下、经济落后,群众发动较晚、工作基础较差,民族关系相对复杂,本民族的干部和骨干较少、力量薄弱的特点,决定采取“慎重的、温和的、曲折的阶级斗争”方式[1]51,渐进式消灭地主阶级和摧毁封建土地所有制及其社会关系。广西各少数民族聚居地区因地制宜,以该方案为基本遵循,拟定了自己本地区的实施政策,例如在大瑶山,本地政府就提出了“慎重的、温和的、有区别的、曲折的阶级斗争”方式[22]。在划分阶级的时候,在少数民族聚居区,采取就低不就高的原则,即可划分为地主或富农的划为富农,可划分为富农或富裕中农的划为富裕中农,可划为中农或贫农的划为贫农。对地主土地和财产的处理,采取比较灵活和宽容的方式,例如地主的浮财一般不没收,底财不追究。对少数民族上层人士采取保护措施,不发动群众对其进行阶级斗争,重大事情與其协商,使其在土改中采取支持或最少是中立态度。这些灵活的原则和措施,保证了少数民族地区土地改革运动的顺利开展。

从微观的层面,大多数地方采取有步骤按阶段消灭封建土地所有制的方式。以中共桂北党委为例,他们大致采取了6个步骤:第一步,从思想发动群众(主要是发动贫雇农)到斗争恶霸和地主;第二步,整顿农协,整顿队伍,树立贫雇农的领导;第三步,划分阶级,分清敌我界限;第四步,没收征收;第五步,公平合理分配土地财产;第六步,庆祝胜利,健全组织,布置生产,加强学习。此外,土地改革发动的方式主要有两种:一种是波浪式发展,即集中比较多的干部于一个或数个重点乡或村,求得突开一点取得经验,然后再逐步推广到面;另一种是跳跃式发展,即在重点突破后,有计划地抽调一些干部,到别一个乡(或村)去进行试点,在求得突破后向面推开[23]。

(二)积极发动群众参与,防止纠正包办代替

在土地改革运动的准备阶段,《长江日报》社论指出:土改不能单纯“官办”,而必须依靠农民群众的行动。土改政策,不能只靠政府的命令强制执行,而必须依靠农民政治觉悟逐步提高,政治经验逐步积累,才能正确的实现。军事作战要组织军队,同样,反封建的土地改革要组织千万农民革命大军[24]。陶铸指出:“地主当权派未打倒,地主威风仍在,群众还未发动起来和树立了初步优势,便急于分配土地,结果是这种土改是很‘夹生的,必须重来一遍,实际是欲快反慢。”[9]11广西省委、省政府反对不发动群众,用行政命令方法把土地“恩赐”给农民的“和平土改”。1951年4月,对前期土改工作进行总结时,《长江日报》指出第一位的缺点就是:未能在划阶级中充分发动群众。不少的乡村,是干部包办代替的,是土改队干部讲阶级,乡干部和少数积极分子评定阶级,甚至有个别乡村,是“土改先生划阶级”,因而未能在划阶级工作中将广大农民群众作进一步的发动[25]。容县厢西乡在土改总结中一针见血地指出:“没收分配是土改中极复杂而繁重的一项工作,任何粗枝大叶都会遭受失败,任何干部都没有本领包办得了,也代替不了的,必须群众大家一致动手起来才解决问题。”[26]1951年底,广西在土地改革中,深刻揭示了包办代替思想和形式主義的来源及危害:包办代替的来源,是不相信群众的个人英雄主义和事务主义。形式主义的来源,是不关心群众真实利益的急于求成,不从实际出发的教条主义和经验主义。两种形式,一种实质——就是没有真正的群众观念。其结果也是一样的——群众发动不起来,地主阶级不能真正打倒。所以,包办代替和形式主义是发动群众中最危险的敌人[2]67-68。后来,这些缺点和偏向很快得到纠正。

(三)讲究群众工作方法,善于宣传动员群众

首先,发动群众一定要讲究方法。广西省人民政府土地改革委员会副主任乔晓光在总结广西土改的经验时,对发动群众的基本方法归纳为三点:其一是根据群众的既有经验,即从农民历史上经历过的事实去发动。其二是根据群众现实的切身经验去发动。其三是根据群众当前的迫切要求去发动[17]80-81。其次,要善于运用群众喜闻乐见的形式进行宣传,如师公戏、木偶戏、展览、采茶(唱调子)、观电影或话剧等,多管齐下。有的地方组织群众观看《王香兰的亲事》《罗汉钱》等桂剧和话剧,一连三晚,效果很好。

(四)解决群众迫切需求,给予群众实在利益

发动群众、宣传群众在实际工作中,不能孤立地进行,一定要结合生产工作具体情况,解决群众关心的利益问题。刘浩东在《和贫雇农生活在一起》一文中指出:“解决群众目前的实际困难,抓住群众的迫切要求,是开展工作的重要关键。如赵家屯和墟上很好地解决了贫雇农缺‘垫脚粮,缺乏耕牛、种子等春耕生产的困难后,贫雇农情绪提高,工作很快地顺利展开。”[9]400

只有心系群众,给予群众实际利益,群众才会拥护我们。张云逸在邕宁五塘检查试点工作队时指出:“大家若要搞好群众工作,真心真意地替人民做事,那么大家必须要多接近群众,解决群众的迫切要求。农民生活困难,就要发动减租退租,组织农会;土匪特务危害农民的生命财产,我们就要帮助他们组织民兵。使他们和我们更亲近,和农民们打好感情。农民们要招呼你做‘先生就不好,要叫你‘老王、‘老李就不错了。古语说‘黄连苦,贫苦更苦。农民们给李、白匪帮统治得太穷了,我们随时都要把农民们的痛苦放在心上。”[27]

经过土地改革,广西农村的土地所有制关系发生根本性变革,农村生产力得到极大解放,农民的生产积极性充分激发,农业生产得到持续发展。1954年广西的粮食总产量600.5万吨,比1952年529.3万吨增长13.54%;农业总产值(按1952年不变价计)149551万元,比1952年130120万元增长14.93%[28]。同时,社会风气大有好转,陋风弊俗初步得到改革,赌博、偷盗情况基本消除,农村面貌焕然一新,基本达到了《中华人民共和国土地改革法》总则的要求:“废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。”[29]

参考文献:

[1]本书编委会.当代中国的广西:上[M].北京:当代中国出版社,1992.

[2]广西省人民政府土地改革委员会.土地改革重要文选与经验汇编:中册之一[C].广西省人民政府土地改革委员会编印,1953.

[3]杜润生.中国的土地改革[M].北京:当代中国出版社,1996:3.

[4]中共岑溪市委党史办公室.中国共产党岑溪历史:第一卷(1921-1978)[M].南宁:广西人民出版社,2014.

[5]藤县史志办.中国共产党藤县历史:第一卷(1921-1978)[M].南宁:广西人民出版社,2014:110.

[6]中共南宁市委党史研究室.南宁市的接管与社会改造(1949-1952)[M].南宁:广西人民出版社,2003.

[7]广西壮族自治区编辑组.广西瑶族社会历史调查:第七册[M].南宁:广西民族出版社,1986:30-31.

[8]李均.全县石塘区内建乡土改工作总结[J].广西土改,1951(3):45.

[9]广西省人民政府土地改革委员会.土地改革重要文选与经验汇编:上[C].广西省人民政府土地改革委员会编印,1953.

[10]广西省革命干部学校.参加鬱林容县土改工作的总结[M].广西省革命干部学校编印,1951:7.

[11]方歌.中南区土地改革的伟大胜利——记中南区土地改革展览会[M].武汉:中南人民出版社,1952:9.

[12]贺允清.在广西参加土地改革[J].百年潮,2011(11):32-37.

[13]社论:清匪反霸减租退押是当前发动群众的中心环节[N].广西日报,1951-04-02.

[14]中共广西壮族自治区委员会党史研究委员会办公室.党领导广西各族人民前进[M].南宁:广西人民出版社,1991:48.

[15]社论:掌握区党委土改重点试验总结的基本精神[N].桂北日报,1951-02-02.

[16]中共玉州区委党史办公室、中共兴业县委党史办公室、中共福绵区委党史办公室.中国共产党玉林市(县级)历史(1919-1997)[M].南宁:广西人民出版社,2014:150.

[17]广西省人民政府土地改革委员会.土地改革重要文选与经验汇编:下[C].广西省人民政府土地改革委员会编印,1953.

[18]中共广西壮族自治区委员会党史研究室.中国共产党广西历史:第二卷(1949-1978)[M].北京:中共党史出版社,2019:73.

[19]广西省人民政府土地改革委员会.土地改革重要文选与经验汇编:中册之二[C].广西省人民政府土地改革委员会编印,1953:818.

[20]南宁市地方志编纂委员会.南宁市志:政治卷[M].南宁:广西人民出版社,1998:229.

[21]广西壮族自治区地方志编纂委员会.广西通志:土地志[M].南宁:广西人民出版社,2002:143-144.

[22]關强.大瑶山瑶族自治区土地改革研究[D].桂林:广西师范大学,2010:69.

[23]社论.认真贯彻点面结合由点到面推动全局领导[N].广西日报,1951-3-11.

[24]新华书店中南总分店编审部.中南各省农村情况调查[M].新华书店中南总分店,1950:2.

[25]《长江日报》社论.重视划阶级工作[J].广西土改,1951(3):3.

[26]杨明.容县厢西乡土改试点没收征收分配总结[J].广西土改,1951(4):35.

[27]《张云逸传》编写组.张云逸传[M].北京:当代中国出版社,2012:469.

[28]广西壮族自治区地方志编纂委员会.广西通志:农业志[M].南宁:广西人民出版社,1995:47.

[29]中共中央文献研究室.建国以来重要文献选编:第1册[C].北京:中央文献出版社,1992:336.

责任编辑尹红英