档案工作的史观变迁:从英雄史观到群众史观

2020-12-23姚静

摘要:在社会政治、经济、思想文化与技术等因素发展变化的宏观背景下,档案工作的时代变革显而易见,口述档案、社群档案、家谱档案的建设,社交媒体文件的归档等,都体现出以人民为中心的档案工作观念。文章通过分析传统档案工作奉行的英雄史观,以及现代档案工作坚持的群众史观,从传统与现代两个阶段档案史观的形成原因、具体表现、理论和实践影响等维度入手,揭示出档案工作史观从英雄到群众的变迁过程,探讨档案工作的现状与趋势,并指出档案工作者应结合时代变迁开展档案工作,以促进群众史观的进一步深化与发展。

关键词:档案工作;历史观;英雄史观;群众史观

分类号:G270

The Change of Historical View of Archival Work:from Heroic Historical View to Mass Historical View

Yao Jing

(School of Information Resources Management, Renmin University of China, Beijing, 100872)

Abstract:Under the macro background of the development and change of social politics, economy, ideology, culture and technology, the era change of archival work is also obvious. The construction of oral archives, community archives, genealogy archives, and social media files archiving all reflect the renewal of the concept of people-centered archives work. By analyzing the heroic historical view pursued by traditional archival work and the mass historical view adhered to by modern archival work, starting from the factors of formation, specific manifestations, theoretical and practical influences of the historical view of archives in the two stages of tradition and modernity, it reveals the changing process of the historical view of archives work from the heroic historical view to the mass historical view, discusses the status and trends of archival work, and points out that archivists should carry out archival work in accordance with the changes of the times to promote the deepening and development of the mass historical view.

Keywords:Archival Work; Historical View; Heroic Historical View; Mass Historical View

人类社会自20世纪50年代至今,经历了从工业社会向信息化社会的转型,阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)将后者形容为人类文明的“第三次浪潮”[1]。与传统的工业社会相比,当今社会在政治、经济、思想文化与技术等宏观层面都展现出许多新面貌。具体至微观档案领域,无论是学界探讨的“后现代档案学理论”,抑或是陆续开展的口述档案、社群档案、家谱档案建设,以及社交媒体文件归档等档案管理实践,其时代性变革都显而易见。

笔者在中国知网数据库、维普中文期刊服务平台和万方知识服务平台,输入关键词“档案史观”“档案*英雄史观”“档案*(群众史观+人民史观)”进行检索,得到相关文献共5篇;而在Springer和Web of Science等外文期刊数据库中却并未检索到高度相关文献。已有相关文献可被概括为两类:一类是对档案唯物史观的论证及对档案唯心史观的批判。徐拥军[2]、熊文景[3]等人批判了后现代主义档案观,强调档案是批判历史虚无主义的利器,指出檔案人应当树立唯物史观[4]。另一类则是对某种具体档案史观的剖析。如陈乐然[5]对大历史观下的乡村记忆档案工作进行探究,肯定了档案工作在延续历史文脉、传承历史文明等方面的重要作用;刘国华[6]、张慧[7]对顾颉刚“大胆怀疑古代史料”的古史观进行了研究。通过文献调研可以发现,目前学界并未从英雄史观和群众史观的角度对档案工作进行探讨。当今社会,各种因素的变化无不影响着社会观念的变迁,这种变迁也将反过来作用于社会形态的再塑造。文章试图通过分析档案工作的史观变迁,以期探讨档案工作的现状与发展趋势。

1档案工作与历史观的关系

世界观是人们对整个世界的总体看法和根本观点,其典型代表为历史观。历史观研究的是社会存在与社会意识的关系问题,按照主体对历史的决定性作用可以划分为英雄史观与群众史观两种。英雄史观是主张少数帝王将相、英雄豪杰决定历史进程,或是世界上由某种神秘力量支配人类历史发展的历史观[8];群众史观则主张历史是人民群众创造的,强调人民群众是推动历史发展的动力或主体性力量[9]。

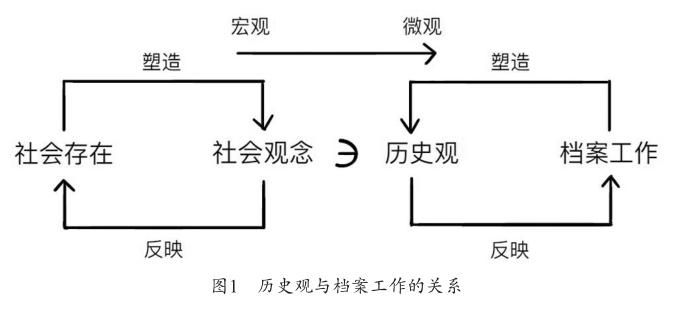

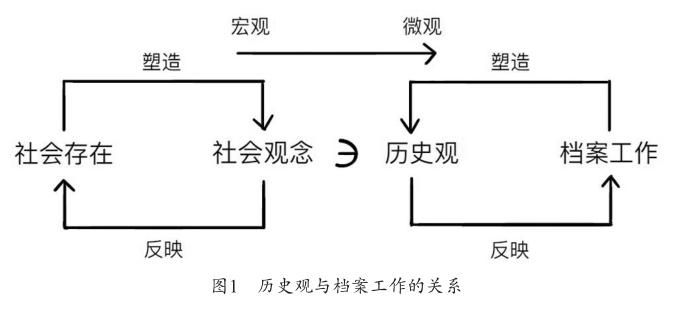

社会观念是社会意识的观念化与规模化,社会存在决定社会意识。因此,社会生产方式、经济模式与理论知识等一系列社会存在,都对社会意识乃至社会观念的塑造起着决定性作用,这是宏观层面的逻辑关系。具体推演至微观的档案领域,档案工作与历史观的关系同样符合上述基本规律。首先,档案学自诞生之日起,在很长一段时间内都作为历史学的辅助学科而存在,二者间本就有天然的联系,且前者在一定程度上受后者影响;其次,档案工作是在档案学的理论指导下开展的,档案工作长期间接地或者说从源头上受到历史学的引导;最后,历史观是历史学的核心部分,历史学研究有意无意之中都遵循着某种历史观。因此可以说,历史观影响着档案工作,档案工作也反映并深化着历史观(如图1所示)。然而,作为社会存在的档案工作与作为社会意识的历史观并非一成不变,随着人类社会的动态发展,二者将不断变革以适应新的时代,落后观念也将被更为先进的观念所取代。

2传统档案工作的英雄史观

2.1含义

传统档案工作的英雄史观,是指档案工作者在从事档案管理活动的过程中尊崇“历史由英雄豪杰、帝王将相等少数精英人士所创造”的价值判断和理念,并将其贯彻于档案收集、保管和利用工作全流程的方法和行为。

2.2形成原因

(1)理论根源

在传统档案工作中,英雄史观的产生有着极为深刻的理论根源。首先在认识层面,我国古代英雄主义文化繁荣,尤其崇尚个人英雄主义。无论是歌颂盘古开天地的远古神话,还是凸显个人英雄色彩的历史和武侠小说,都从侧面反映出传统社会的英雄主义文化特色,档案工作因而难以避免地沾染上英雄主义色彩。其次,中国古代宿命论思想盛行。自殷周时期开始,中国古代哲学就把天当作神,封建统治者也以“天子”名义统治百姓。因此,在传统档案工作者的思想观念中,那些极少数的英雄人物理应受到重视和崇拜,档案工作也理应围绕其展开。最后,唯心主义为档案工作中英雄史观的生存和延续提供了土壤。一方面,主观唯心主义将人民群众视为少数英雄人物的盲目追随者,正如梁启超所说:“历史者英雄之舞台也,舍英雄几无历史”,大人物“心理之动进稍易其轨,而全部历史可以改观”;另一方面,客观唯心主义的历史观也带有英雄史观色彩,认为社会发展取决于少数理性的立法者。综上,传统的档案工作在不同历史时期分别受到了认识局限性、宿命论和唯心主义思想的影响。

(2)实践背景

从历史阶段看,传统档案工作中的英雄史观贯穿于奴隶社会和封建社会。一方面,甲骨档案是关于商王朝政务活动的记录,且被有意识地集中保存于宗庙所在地的库房中[10],这充分说明了自奴隶社会开始,档案就是专为统治者服务的工具。另一方面,封建社会奉行君主独裁专制,统治者享有至高无上的特权。官僚机构在行使管理职能的过程中產生了大量文书,并将有价值的挑选出来作为“档案”保管。从档案被形容为“君主的心脏”[11]可看出,古代的档案工作深受封建专制制度影响,专为极少数精英服务。

档案作为具有凭证价值与参考价值的原始记录,为英雄史观的形成提供了材料。古代档案工作在收集、保管、利用等环节都以服务统治阶级为目的,档案材料来源单一,仅以极少数人的需要为鉴定标准。随着封建朝代的更迭,后世能接触到的也只是关于前朝统治者的记录。这样的档案工作历史无疑会使人们形成“只有英雄人物才能对历史产生影响、才能被历史记录”的惯性思维,因此在其他可能引起思想转变的因素产生之前,促使英雄史观继续存在的力量只会进一步得到巩固。

2.3具体表现

由于古代的档案管理工作与编史修志密不可分,因此档案工作深受英雄史观影响,反过来又进一步强化着英雄史观。具体体现在如下两方面:

一方面,档案所记载与保存的人和事局限于“英雄人物”。如《史记》中“本纪”专为帝王或有帝王之实而无帝王之名者所作,“世家”主要记载诸侯和贵族的历史,“列传”记载的是在各方面可作为代表人物的事迹。普通大众仅有可能以世系表、年表、人表等极其粗粒度的形式被编写入“表”,或是司马迁为推动情节发展、衬托主要人物而“给予”其留名于史的机会[12]。另一方面,档案工作过程也受英雄史观的影响。历史是由人书写的,封建社会的执笔者难免会在某种程度上对位高权重的记叙主体进行美化,由此形成的档案也自然是经过修饰的结果。《晋书·文苑·袁弘传》所称的“揖让之与干戈,文德之与武功,莫不宗匠陶钧而群才缉熙,元首经略而股肱肆力”便是如此。由此可见古代史官对于历史记录的“偏心”[13]。此外,档案保管者受皇权压迫,也存在奉旨销毁某些对皇帝本人不利的历史记录的情况,以确保皇帝能留给后世完美无缺的形象。

2.4理论与实践影响

(1)理论影响

长期以来奉行的英雄史观对档案学理论产生了潜移默化的影响,在我国主要表现为人物全宗和名人档案概念的形成,以及职能鉴定论和宏观鉴定论的推行。

人物全宗是社会知名人士在其一生社会活动中所形成档案的有机整体,一般包括其生平传记材料、来往书信等。我国通常将人物全宗狭义理解为名人档案,主要指著名人物在其个人、家庭和社会活动中直接形成的历史记录,并认定其具有重要的历史参考价值。2012年《各级各类档案馆收集档案范围的规定》明确将“著名人物档案”列入收集范围,进一步印证了我国对名人档案征集工作的重视。

职能鉴定论最早由波兰档案学家卡林斯基(Kalinski)于1934年提出,强调档案文件的价值大小和保管期限长短与其形成机关的地位高低和职能重要性成正比[14];而宏观鉴定论是21世纪初备受我国关注和青睐的新兴理论,即文件形成者的职能能体现社会价值,这实际上与职能鉴定论存在较多的共同点。通过对职能鉴定论和宏观鉴定论的内涵解读,不难看出长期存在的英雄史观对于档案鉴定理论的熏陶,这体现出鲜明的历史特征。

(2)实践影响

积极影响。尽管以英雄人物为中心开展档案工作的行为并不可取,但不得不承认精英们在某种程度上确有过人之处,对社会发展有重要影响。一方面,传统的档案工作形成了大量关于古代统治者及其施政情况的详细记录,为后世统治者的治国理政留存了可供借鉴的行为典范,在一定程度上为维护我国的政治稳定、促进社会的长期繁荣提供了有力辅助。另一方面,基于古代统治者和政治活动的详细记录所编纂而成的正史,因其由官府主持编写而更具权威性,相较于野史而言,也为后世提供了解历史的可靠途径。

消极影响。随着时代进步与社会变化,片面强调特定英雄人物历史作用的做法会对人类社会的发展产生极大的消极影响。首先,奉行英雄史观的档案工作不利于维护历史的完整性与真实性。档案应当是对历史全面且真实的记录,无论是英雄还是普通大众,都曾参与过历史的创造与构建,其重要性不能仅凭特定时期内的身份地位予以衡量。缺少记载普通大众生活的档案,无异于遗漏了极重要历史主体的活动记录,这对完整、真实地还原历史与保存社会记忆极为不利。其次,深受英雄史观影响的档案工作将导致馆藏档案结构失衡,其危害具体表现为四方面:其一,古代社会的英雄人物多为在政治领域取得成就的统治阶级,这也使档案记载的内容重政治而轻科技,科技档案的结构性缺失在一定程度上加剧了明代以后我国科学技术的落后;其二,忽视对于普通大众的历史记载使我国的历史缺乏微观记录,而对于历史时代的解读往往需要借助宏大背景下的微观叙事进行;其三,重英雄个人轻普通大众的片面化理念将以档案为载体被继续传递,这种记叙习惯有可能成为势不可挡的“历史惯性”,被后世继承和延续,使之更加难以扭转和改变。最后,奉行英雄史观的档案工作有损档案工作者的职业形象与社会认可度。档案工作者能否受到拥护与认可,与社会评价息息相关。试想一个从不为人民记叙写史、保管记录的群体,又怎能受到人民的爱戴?

3现代档案工作的群众史观

3.1含义

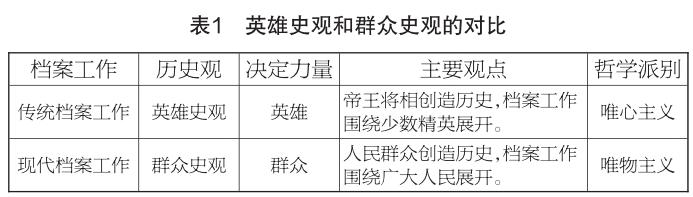

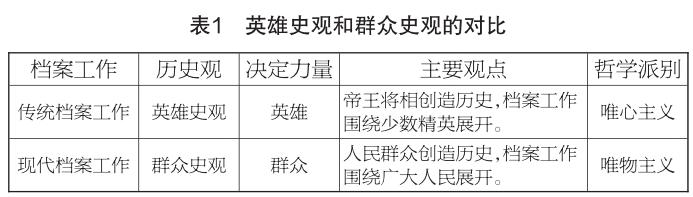

与奉行英雄史观的传统档案工作相反,现代档案工作将坚持群众史观“目的上为了人民、动力上依靠人民、价值上由人民共享成果”[15]的一系列丰富思想,充分肯定人民群众在创造历史中的决定作用,从档案管理的各个环节凸显人民群众的重要地位,坚持以人民为中心,使档案工作更好地服务群众。奉行英雄史观的传统档案工作明显区别于坚持群众史观的现代档案工作,二者对比如表1所示。

3.2形成原因

(1)理论根源

档案工作从英雄史观到群众史观的史观变迁,从理论上讲,首先可以追溯到19世纪末的马克思主义唯物史观。马克思主义唯物史观认为,社会历史的发展具有自身固有的客观规律,其中的人民群众史观更是直接指出:“历史是人民群众的历史,人民群众是历史的创造者”。其次,毛泽东提出马克思主义中国化的命题,并结合我国实际情况,进一步继承和发展了马克思主义关于群众的观点,提出“人民是創造世界历史的真正动力”的伟大论断[16]。最后,20世纪60年代起,在哲学、社会学、心理学等众多领域兴起了后现代主义思潮,提倡批判与解构权威,强调价值的多元性,这也为档案工作群众史观的转变提供了动力。

(2)实践背景

首先是经济发展。生产资料私有制是人类社会生产力发展到一定阶段的产物,社会分工与商品交换的发展又进一步扩大了私有制的规模。过去单一的生产方式变得分散化与多元化,社会大众对经济发展的促进作用日渐明显。其次是政治变革。随着生产力与生产方式的变革,政府工作的根本原则发生了变化:重视弱势群体权利、半直接民主、强调决策分工,这些变化表明社会大众参与政治的呼声与作用日益突显,精英话语权在一定程度上被削弱。最后是技术进步。互联网技术不断发展,社交媒体平台如雨后春笋般涌现,为社会大众提供了发声平台;信息存储成本降低,为长期且大规模保存社会大众的数据资料、维护社会记忆提供了可能。

3.3具体表现

上述经济、政治、思想文化、技术等因素变化均对社会形态的变革产生了宏观影响,使社会观念开始逐步从英雄史观转向群众史观。放眼至微观的档案领域,现代档案工作也呈现出“为民建档”“档为民用”“由民管理”的发展趋势,不同程度地体现了国家重视人民群众的地位、保存与维护社会记忆的理念,对进一步巩固群众史观的地位起着积极作用。

(1)为民建档

口述档案建设。现代口述档案的兴起与20世纪后半叶新史学的兴起密切相关,“自下而上”的撰史浪潮使人们关注的对象从上层精英转向普通民众,研究目光也从帝王将相的历史转向普通大众的历史,呈现出一种全新的史学理念[17]。随着口述档案工作的逐步成熟,档案工作者开始将目光投至普通百姓,尤其是在传统意义上被剥夺了话语权的弱势群体,陆续开展了贫困人口生活史记录、妇女口述史研究等工作。借此,档案工作者能让以往不被纳入主流精英历史研究领域的群体表达自己的观点和心声,使之被关注。

社群档案的建设。与传统档案工作模式下围绕少数精英开展建档活动不同,现代档案工作提倡对于各种社会群体的包容化记录,呼吁为具有独特身份的群体建立文件集合。2015年国家档案局公布了“慰安妇”档案,这些档案清晰地记载了日军在战时实施军队性奴隶制度、强迫征用“慰安妇”、开设慰安所的历史事实[18],为“慰安妇”群体争取权利和维护正义提供了有力的证据材料。从微观层面来说,社群建档有利于留存社群记忆,帮助社群成员寻求身份认同;从宏观层面来说,社群建档则更有利于留存国家记忆,维护社会公平正义[19]。

社交媒体文件的归档。社交媒体文件在数量与种类两个方面的快速增长,使得档案工作者意识到对其进行归档的必要性与重要性,各国先后开展了社交媒体文件归档实践。澳大利亚的PANDORA项目不经筛选,对所有网络信息资源进行归档保存;芬兰的EVA项目以专题形式采集海湾战争、911事件等关于某一重大事件的社交媒体信息[20]。从上述实践可看出,社交媒体文件归档工作从记录源头上改变了档案资源的组成结构,将社会大众关注、参与的重大事件及其相关信息也归入档案,这对群众意识的培养具有重大意义。

(2)档为民用

家谱档案的编研。古代百姓记录与维护家族文化的意识薄弱,普通人家几乎不会斥资编纂谱牒。与古代名门望族编纂家谱档案以维护门第的目的不同,如今社会大众广泛关注家谱档案的编研与利用工作,更多出于以下两方面原因:一方面,出于寻根溯源的心理需求。家谱档案是同宗共祖的血亲集团记载本族世系和事迹的原始记录,[21]查阅家谱档案可以了解祖先来自何处等众多历史信息,回答人们心中对“根”的寻觅问题,帮助其获得身份认同与归属感。另一方面,出于保障权益的社会需求。家谱档案包括个人出生、死亡等基本信息,在当事人人身权益受侵犯时,家谱档案能够成为有力的维权证据。由此可见,正是由于每个人开始正视自己作为“人”的身份认同与社会地位,日益强调个人合法权益的取得与维护,家谱档案编研工作才越来越受到欢迎和需要。

民生档案的利用。近年来,民生档案的利用服务受到越来越多的关注和需要。2014年《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》提出:“建立健全方便人民群众的档案利用体系”[22],大力推进民生档案利用工作。一方面,全国各地政府积极将民生档案查询工作纳入政务一网通服务平台。2018年,上海市档案部门实现了将民生档案整体接入“一网通办”平台,支持市民在线免费查询15种档案。另一方面,全国各地档案部门陆续启动民生档案跨馆或跨地域查询服务。上海市档案局于2018年牵头签订《开展民生档案“异地查档、便民服务”工作合作协议》,联合多地为民众提供“异地查档”服务,在全国首创区域联动档案服务机制[23]。上述行动无不体现出我国当前对民生档案利用工作的重视,也使得“档为民用”的工作愿景得以真正实现。

(3)由民管理

随着公民权利意识提高、互联网技术日益成熟,呼吁大众参与档案工作的声音也越来越大。这在我国现代档案工作的实践中体现为两个方面:

一方面,图书和档案部门开展档案众包项目。2016年上海图书馆启动盛宣怀档案众包项目,通过宣传手段吸引公众在线参与盛宣怀档案的元数据著录与全文抄录工作,将图片形式的档案转化为文本化信息[24]。盛宣怀档案众包范围囊括盛宣怀家族1850至1936年间多个类别的珍贵档案,共分为“认领——抄录——审核——完成/退回”4个步骤。截至2020年10月,该平台已发布627项盛宣怀档案抄录项目[25],吸引大量用户参与其中,这使盛宣怀档案众包项目成为我国具有开创意义的公众参与性实践。

另一方面,档案部门与文化记忆机构吸纳公众参与档案资源建设,合作建立档案数据库或专题网站。湖北省档案馆推出“疫情记忆”实践活动,通过档案馆官网面向公众在线征集多种形式的原始记录,呼吁公众作为见证者讲述个人和家庭的故事,以留存公众在疫情期间的珍贵记忆,引发社会群体的共鸣[26]。档案部门除自身开展行动之外,还联合文化记忆机构为公众参与档案资源建设提供平台。如中国人民大学人文北京研究中心发起“北京记忆”项目,鼓励用户在专题网站上添加个人相关的档案信息[27],吸引了较多的关注和参与。

大众参与档案工作将有利于加深其对现代档案工作的认知,改变人们心目中长期以来形成的档案馆的神秘形象,使之真正进入人民群众的生活。

3.4理论与实践影响

当前档案工作中出现的新态势与新动向,有利于史学研究正确衡量英雄与人民的历史作用,改变过去唯精英至上的英雄史观,逐步树立与巩固群众史观。由此带来的影响可以归纳为理论和实践两个层面。

(1)理论影响

受群众史观和后现代主义思潮影响,档案学者开始反思和批判传统的档案观念,并逐步构建起符合当代人心理需求的档案记忆观。档案记忆观认为,档案是构建集体记忆的重要要素,档案工作者的观念、工作原则与方法将对社会记忆的真实、完整、鲜活与否产生重要影响,尤其强调档案工作者应重视弱势群体、边缘人群和少数群体记录体系的建设,从被动的文件保管者转变为积极的社会记忆构建者,帮助普通群众寻求身份认同[28]。

檔案多元论同样是受群众史观和后现代主义思潮影响而产生的。档案多元包括证据文本的多元、记忆保存主体和实践方式的多元等,其最明显的特征在于档案概念和权属的变化——从官方组织、社会主流群体留存活动痕迹、把控社会叙事的工具,转变为非官方、多元化社会群体的“所有之物”。多元主体参与档案工作,尊重多元化的档案来源,维护多元社会群体建立档案、参与管理档案的权利等档案多元论观点均带有浓厚的群众史观色彩。

社群档案的概念也是在群众史观的影响下产生的,它代表了非主流群体的价值取向,在批判社会主流叙事结构的背景下提倡拥有并保留特定群体的历史,实现社会的多元化发展。社群信息学近年来的研究热点也逐渐向数字不平等转变,这也说明学界不仅关注社会大众档案资源的建设和社会记忆的构建问题,还关注社会大众是否能够切实享有档案工作的发展成果,这符合“发展成果由人民共享”的核心理念。

(2)实践影响

积极影响。现代档案工作在践行群众史观思想理念的同时,对于进一步深化和巩固群众史观也具有积极意义。一方面,“以人为本”的馆藏建设为树立群众史观提供了原始依据。我国现有档案馆馆藏结构不尽合理,而随着多元化的档案被纳入馆藏资源,史学研究将获得更加丰富的原始资料,社会大众也能够通过各式各样信息记录的呈现认识到其对历史进步所发挥的重要作用。另一方面,关注民生的档案利用服务为巩固群众史观提供了路径。档案只有通过开放利用才能充分发挥自身价值,从而创造社会价值。随着记录人民群众参与历史事件的档案得到越来越多的利用,人们将逐渐强化主人翁意识,社会也将逐步形成尊重人民群众历史作用的氛围,于潜移默化中深化“人民群众创造历史”的共识。

消极影响。以人民为中心的档案工作具有较大的积极意义,然而也应当看到其可能存在的问题与挑战。首先,面对数量和规模如此庞大、来源如此复杂多样的档案,如何实现对档案资源的妥善保存和充分利用,是对档案工作者的巨大考验。2010年美国国会图书馆(LOC)宣布与Twitter合作,将美国境内IP发布的所有推文予以存档[29],而该项目在具体实践过程中却受到存储问题等挑战,这也充分暴露出现阶段全面记载社会大众生活所面临的现实瓶颈。此外,以人民为中心的档案工作并不等同于将档案工作的触角伸及其日常生活的各个方面,我国目前的个人隐私保护意识和相关信息政策法规尚显薄弱,有待进一步提高,以保障档案工作的正常开展。

4结语

中国当前正处于“百年未有之大变局”的背景之下。大数据、云计算、区块链、人工智能等技术进步,小康社会、知识经济、数字经济等经济变革,文化软实力、后现代思潮等文化发展,民主法治、公平正义等政治改进,以及风险社会、社会治理等社会环境变化,不仅给档案工作实践带来深刻影响,还进一步深化着档案工作的史观变迁,也对现代档案工作提出了新的要求。

梁启超在《中国历史研究法》中颇为中肯地论述了英雄史观从古代到近代的演变历程:“历史之大势,可谓为由首出的‘人格者,以递趋于群众的‘人格者。愈演进,愈成为‘凡庸化,而英雄之权威愈减杀。故‘历史即英雄传之观念,愈古代则愈适用,愈近代则愈不适用也”[30]。由此观之,从英雄史观向群众史观的转变是历史发展的趋势,而档案作为史学研究所依赖的重要原始资料,对档案史观的塑造更起着举足轻重的作用,为此,档案工作者更应结合时代变迁开展档案工作,以促进群众史观的进一步深化与发展。

注释与参考文献

[1]阿尔文·托夫勒.第三次浪潮[M].北京:中信出版社, 2006:10.

[2]徐拥军,熊文景.后现代主义档案观批判——基于唯物史观的视角[J].思想教育研究,2019(5):81-85.

[3]熊文景.唯心史观指导下的历史虚无主义——兼论档案是批判历史虚无主义的利器[J].红旗文稿,2018(5):13-15.

[4]特约评论员.树立档案人的唯物史观[J].档案,2018(5):1.

[5]陈乐然.大历史观下乡村记忆档案保护与开发的思考[J].云南档案,2020(6):58-60.

[6]刘国华.顾颉刚档案史料观探析[J].历史档案,2007(2): 133-137.

[7]张慧.顾颉刚的档案史料观[J].湖北档案,2010(4):14-15.

[8]王加丰.当前历史教育要提防英雄史观的渗透[J].历史教学问题,2012(6):32-37.

[9]周一平.全面准确把握人民史观、群众史观[J].当代中国史研究,2014(5):120.

[10]张全海.殷商刻辞甲骨与档案之辨析——以《库、方二氏藏甲骨卜辞》第1506片甲骨为例[J].档案学研究,2009(5):10-12.

[11]顾宏革.封建社会档案——“鞘中的宝剑”“国王的珍宝”[J].档案天地,2002(5):25-26.

[12]王爱华.《史记》中下层人物的文学价值[J].名作欣赏, 2020(9):54-55.

[13]岳晟恺.浅析英雄史观的合理性与不足[J].艺术科技, 2016(12):415.

[14]冯惠玲,张辑哲.档案学概论第二版[M].北京:中国人民大学出版社,2006:2.

[15]李春梅,徐苗.以人民为中心发展理念的群众史观解读[J].学理论,2019(10):6-8.

[16]王旭.毛泽东群众史观研究[D].湘潭:湘潭大学,2016.

[17]马云娜.口述档案对于社会记忆建构的价值及实现过程[D].长春:东北师范大学,2014.

[18]文献电视片《日军“慰安妇”档案》(中文版)[EB/OL].[2020- 10- 06].https://www.saac.gov.cn/waf/2015- 08/10/content_ 111640.htm.

[19]李孟秋.我國社群档案建设的意义、困境与路径[J].档案学研究,2019(2):71-76.

[20]尚子明.我国社交媒体文件归档研究[D].郑州:郑州大学,2018.

[21]黄霄羽.国外家谱档案利用热潮之成因探析及启示[J].档案学通讯,2007(1):30-33.

[22]中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》[EB/OL].[2020-10-07].https://www. saac.gov.cn/daj/xxgk/201405/ 1d90cb6f5efd42c0b81f1f76d7253085.shtml.

[23]苏浙皖三省民生档案可异地查询[EB/OL].[2020-10-07].http://mhb.shmh.gov.cn/pages/121/2018-11/16/07/2018111607_pdf.pdf.

[24]聂勇浩,董子晗.档案信息资源建设中众包的实施框架与路径[J].档案学通讯,2019(4):63-69.

[25]上海图书馆·盛宣怀档案之辛亥革命[EB/OL][.2020-10-08].http://zb.library.sh.cn/index.jhtml.

[26]加小双,姚静.国外高校“疫情记忆”实践的分析与启示[J].浙江档案,2020(8):16-18.

[27]我的北京记忆[EB/OL].[2020-10-08].http://www.mypekingmemory.cn/5adae6b0efc52b4608642210/special/5aeede07ef c52b3620aa2566/1.

[28]徐拥军.《档案记忆观的理论与实践》[M].北京:中国人民大学出版社, 2018:4.

[29]黄新荣,高晨翔.国内外社交媒体存档研究与实践述评[J].图书情报工作,2019(4):122-134.

[30]梁启超.中国历史研究法[M].北京:中华书局, 2009.