针灸治疗过敏性鼻炎的临床研究文献计量学分析*

2020-12-23黄守强熊俊项洁华芳慧江西中医药大学研究生院南昌330004江西中医药大学附属医院针三科南昌330006

★ 黄守强 熊俊 项洁 华芳慧(.江西中医药大学研究生院 南昌 330004;2.江西中医药大学附属医院针三科 南昌 330006)

过敏性鼻炎(Allergic rhinitis,AR)又称变应性鼻炎,是特应性个体接触致敏原后主要由IgE 介导产生的反应性疾病,也是耳鼻喉科常见的多发病。据报道,该病人数日益增长,已成为国际关注的全球性疾病[1],在我国发病率约为11.1 %~30.04 %[2-3]。针灸治疗AR 具有很大优势及发展空间,近年来针灸治疗AR 的临床研究较为成熟,文献也很多,但也存在对研究方法科学性的忽视,本文通过采用文献计量学方法,全面客观的分析已发论文,以期更加科学的研究成果。

1 资料来源

1.1 数据库国内的四大医学数据库:中国知网、万方、维普、中国生物医学;以及国外Pubmde、Cochrane library 数据库。

1.2 检索策略国内以知网为例,进入“标准检索”界面,题名精确检索“过敏性鼻炎”“或含”“变应性鼻炎”“或含”“鼻鼽”进行检索,再在结果中进行精确检索“针灸”“或含”“针刺”“或含”“灸”“或含”“电针”“或含”“耳针”时限不限,初步获取针灸研究AR 的中文文献总计4 093 篇。国外文献以Pubmed 为例,先进入“Mesh search”界面,先主题检索:Search "Acupuncture"[Mesh] OR "Acupuncture Therapy"[Mesh] OR "Acupuncture, Ear"[Mesh] OR"Acupuncture Points"[Mesh] OR "Acupuncture Analgesia"[Mesh] 再 主 题 检 索:Search "Rhinitis,Allergic"[Mesh] OR " Allergic Rhinitides"[Mesh]最后在“Advance”检索中将上述二者合并检索,即Search(("Acupuncture"[Mesh] OR "Acupuncture Therapy"[Mesh]OR "Acupuncture, Ear"[Mesh] OR "Acupuncture Points"[Mesh] OR "Acupuncture Analgesia"[Mesh]))AND ("Rhinitis, Allergic"[Mesh] OR " Allergic Rhinitides"[Mesh]),初步获取英文文献337 篇。

1.3 文献纳入标准①文献类型为临床研究类文献,语言设定为中文或英文。②研究对象为确诊的AR 患者,诊断依据以中华医学会耳鼻咽喉科学分会于1998 年在《中华耳鼻咽喉头颈外科杂志》上发表了《变应性鼻炎诊断标准及疗效评定标准》[4]的最新修订版为主,其年龄、性别、病程、严重程度不限。③纳入文献必须符合主题,并且以穴位敷贴、针刺、灸、穴位注射为主要形式。

1.4 文献的排除标准①无关键字,无法获得全文的文献;②治疗形式以针灸的综合疗法发表的文献;③一稿多投、重复发表、中英文相同的的文献只选其一;④综述类、理论探讨型、经验探讨型文献、动物实验类文献。

1.5 统计方法和提取信息本研究采用文献计量学方法,通过EXCEL 对数据进行整理,对文献题录字段进行切分、去重、归类、合并、统计等一系列处理,提取信息包括: 论文题目、发表年份、发表期刊、第一作者、作者单位、基金资助、研究类型、干预措施、对照措施、结果指标等。从各个角度作图分析,以了解当前针灸治疗AR 的运用及发展趋势。

2 结果

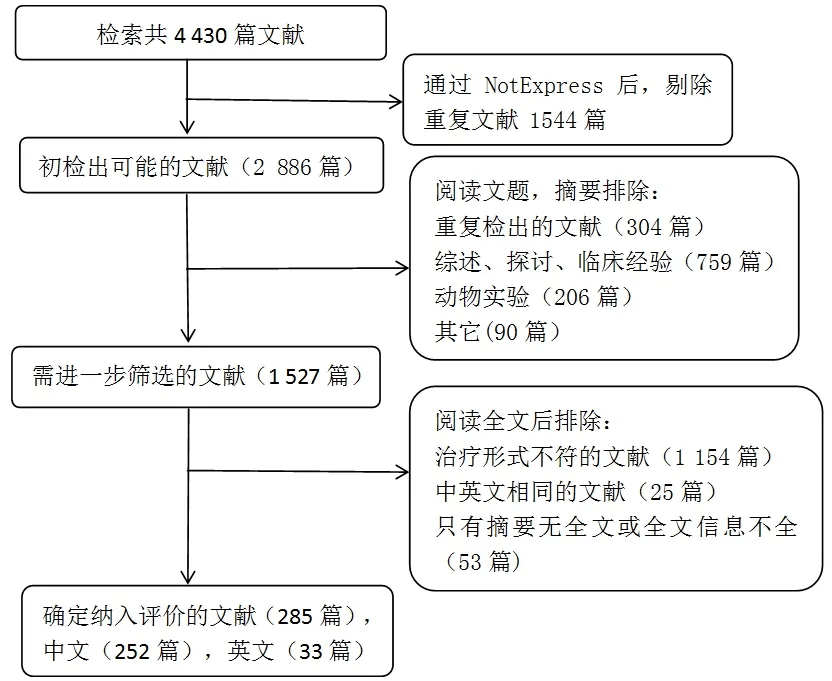

2.1 一般情况 在上述数据库中的研究过敏性鼻炎中医药文献总共4 430 篇,导入NotExpress 后,剔除重复文献1 544 篇;对剩下2 886 篇文献进行初筛,阅读标题、摘要后,删除有关理论探讨、动物实验、临床经验、综述等1 359 篇,可能符合纳入本次研究标准的文献1 527 篇;进一步阅读全文,收集应用针灸以穴位敷贴、针刺、穴位注射、灸形式的临床研究中文献252 篇,英文文献33 篇。

图1

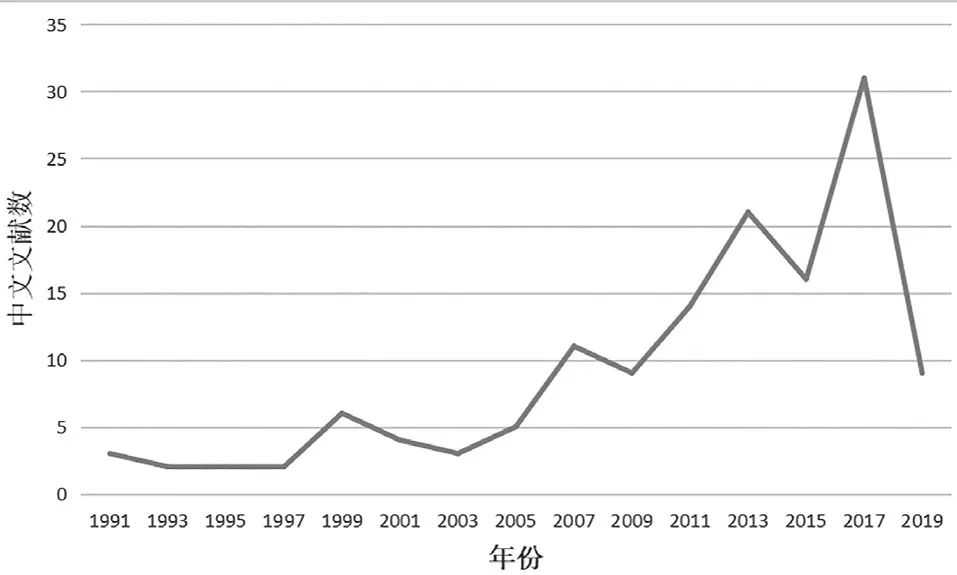

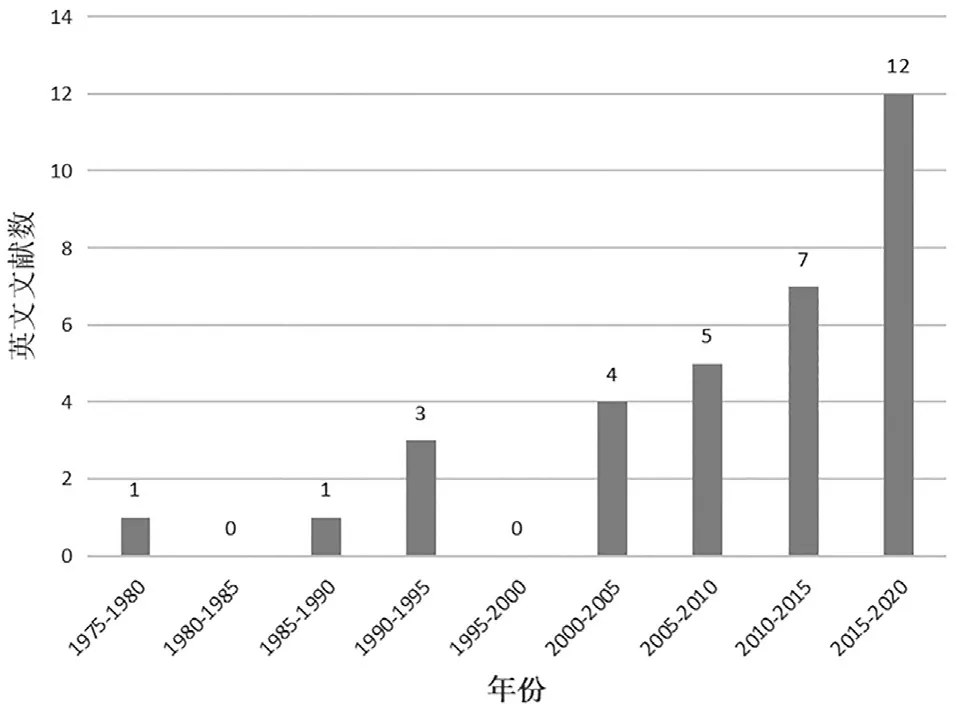

2.2 时间走势分析研究各时间段文献的发行量,能够真实地反应未来的研究趋势,为今后的临床与科研指明方向。对所筛选的252 篇中文和33 篇英文应用针灸治疗AR 的临床研究文献进行出版时间分布分析,中文文献:1991 年—2005 年文献数量波动不大,2005 年—2017 年文献数量逐步增加,尤其在2015 年—2017 年发展十分迅速,具体如图2。英文文献:1975 年—2000 年前25 年的文献数量变化不大,2010 年—2019 年变化较大,尤其在2015 年—2019 年更为突出。具体如图3。

图2

图3

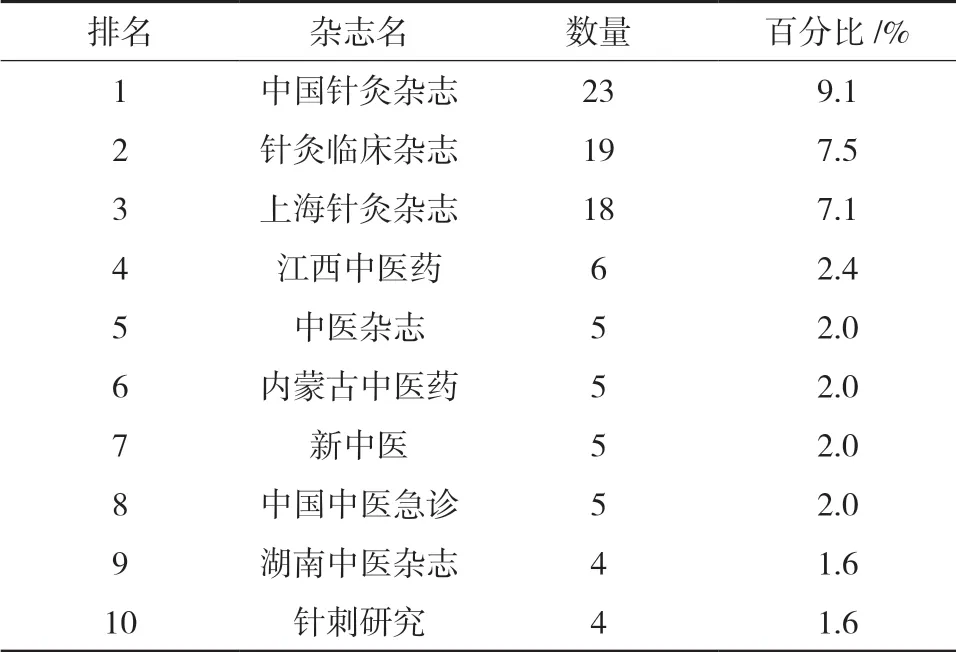

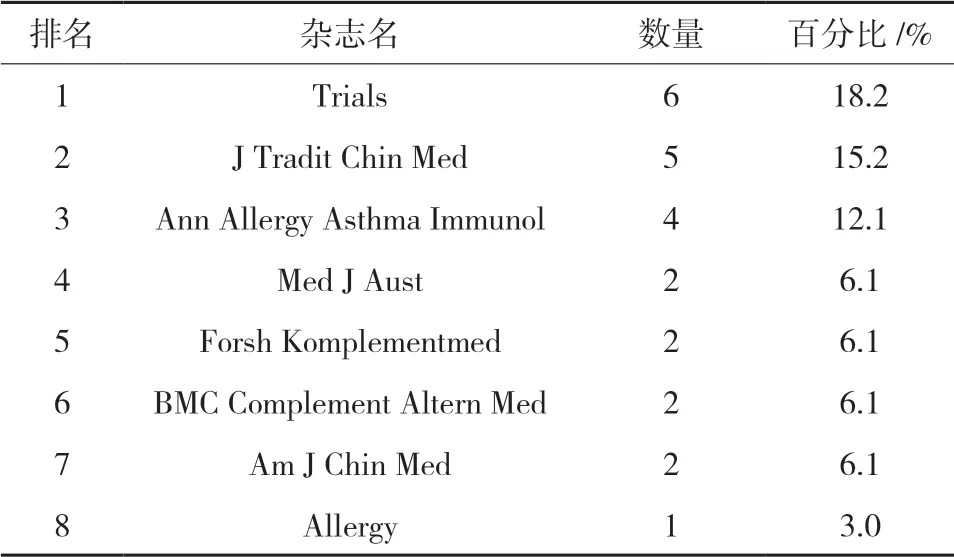

2.3 期刊杂志来源分析本文纳入的252 篇中文文献,分别刊载在92 种期刊上,期刊来源较分散,期刊分布符合布拉德福定律,但总的来说以专题类刊物最多。其中,刊登数量最多的期刊杂志是中国针灸杂志,载有23 篇文章,占文献总数的9.1 %,其次针灸临床杂志也有19 篇文献,具体情况如表1。关于英文杂志:以Trials 为主,共有6 篇,占文献总数18.2 %。除此之外J Tradit Chin MedAnn、 Allergy Asthma Immunol依次排在2、3位,分别有5篇和4篇。具体情况如表2。

表1 针灸治疗AR的中文文献数量前10位的期刊杂志(篇)

表2 针灸治疗AR英文文献数量前8位的期刊杂(例)

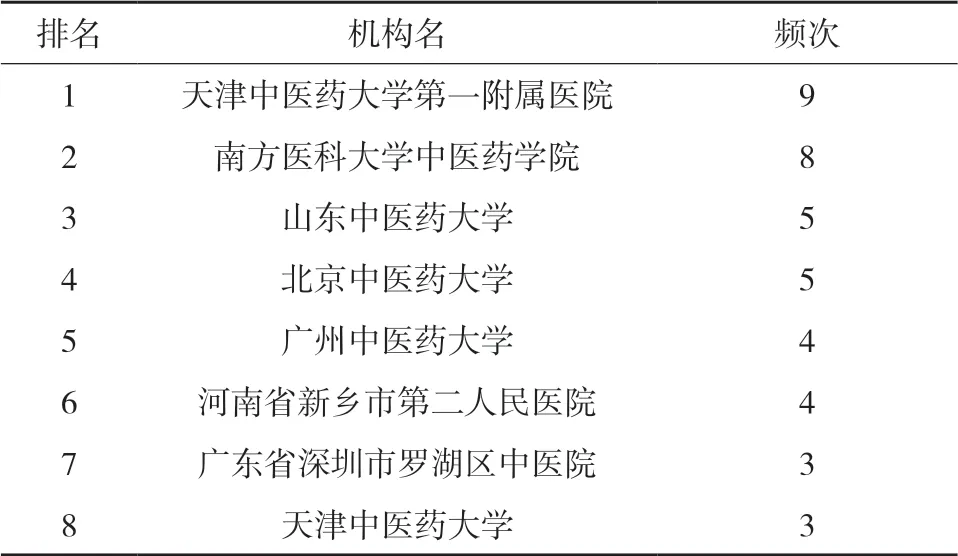

2.4 第一作者机构单位及基金来源分析第一作者机构单位及基金来源分析通过对252 篇中文文献第一作者有关机构单位的统计分析,结果发现作者分布符合洛特卡定律,基金论文的数量虽不多,但趋势逐渐增长。通过研究第一作者机构单位,客观呈现出AR 研究的力量与水平分布,尤其是科研产出量较多、学术实力较强的机构,进一步为相关研究机构合作、交流提供依据。研究AR 论文的主要机构情况分析见表3。由表3 可以看出,AR 研究高产机构主要集中在医院,以天津中医药大学为代表的高校附属医院实力雄厚,其次是高校与科研院所,例如南方医科大学和广州中医药大学,另外发现,一些疗养院和卫生院也开展了针灸治疗AR方面的研究,可见针灸在过敏性鼻炎治疗方面已经受到广泛关注与重视。基金论文的数量既能突出其在某一领域科研能力及水平标准,同时在一定程度上也能反映其发展趋势与方向,1980 年—2000年,针灸治疗AR 仍处于探索阶段,基金论文很少,在近20 年,针灸治疗AR 的运用与研究受到国内外学者的青睐,为此受基金资助论文数量也逐步增加,总共有72 个。关于基金种类,有国家级、省级、市级以及大学校级等,经分析,其中国家级的有18个,主要有国家中医药管理局项目基金、国家自然科学基金,省级的主要分布在广东省和浙江一带,这也很好的反应了这些省份对科学研究的重视以及该地区具有雄厚的基金经济来源。

表3 AR高产机构排名分布

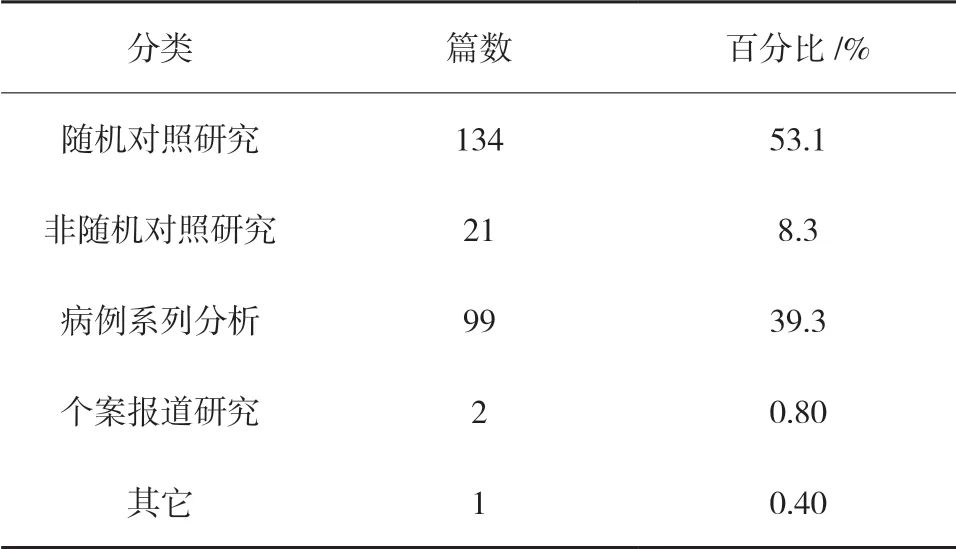

2.5 研究类型分析针对研究AR 的中文文献,经查重后,剩2 763 篇,理论探讨、综述、经验探讨等理论研究性文献为1 222 篇,占近44.2 %。属于临床研究性文献为1 541 篇,约占55.8 %,进一步筛选,纳入符合要求的临床研究文献为252 篇;其中有134 篇文献采用随机对照方法研究,占纳入临床研究文献的53.1 %;非随机的对照研究如按就诊顺序、按病人意愿等的文献为21 篇,占8.3 %;无对照的病例系列研究为99 篇,占39.3 %。见表4。随机对照研究在针灸治疗AR 的临床研究中占比一半多,尤其在近五年越来越受到研究者的青睐,一者是因为针灸治疗AR 的临床研究文献具有较高的科学性,二者也说明临床工作者的临床科研能力的提高。为此科研人员更加重视随机对照的研究。关于英文文献的研究类型,主要以随机对照研究为主,且绝大多数临床研究采用多个中心、双盲、随机、对照原则,其研究过程的严谨与科学性值得我们国内学习应用与推广。

表4 临床研究中文文献分类

2.6 随机对照研究中观测指标的分析在134 篇随机对照研究文献中,各组都有有效率比较,部分还有近期和远期有效率之分;另外有安全性或观察不良反应研究的文献有20 篇,这一点值得我们重视;有实验室指标检测结果比较的文献有42 篇(常见的如血清IgE、白细胞介素4、5,鼻腔分泌物嗜酸性粒细胞等)。有复发率监测的文献有28 篇,复发率是过敏性鼻炎的一大攻克难点,降低复发率也是针灸治疗AR 疾病的优势所在;有随访的文献26 篇,报告阴性结果的文献有5 篇,所占比例很小,有报告脱落病例的文献有8 篇,但大多只是描述性的说明,无指出具体原因。

观察指标 篇数 百分比/%有效率 134 100安全性或不良反应 20 14.9实验指标检测 42 31.3复发率检测 28 20.9随访 26 19.4阴性报告 5 3.7报告病例脱落 8 6.0

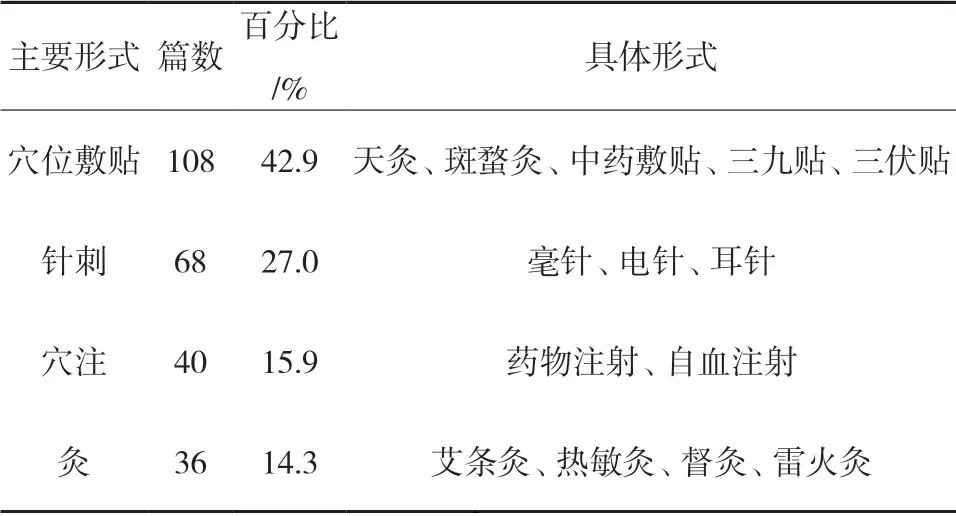

2.7 针灸治疗形式分析在在纳入研究的252 篇中文文献中,运用贴敷疗法的文献最多,有108 篇,其中具体形式有天灸、三伏天灸、三九天灸、中药敷贴等;其次是针刺疗法的文献有68 篇,主要以毫针刺为主;居第3 位的是穴位注射针,文献有40篇,其中自血注射有16 篇;最后灸有36 篇,主要有艾条灸、督灸、热敏灸、雷火灸等形式,其中热敏灸有9 篇,雷火灸有8 篇,如表6。而英文文献中,主要以针刺为主,共24 篇,穴位敷贴、灸的文献相对较少,分别为4 篇和3 篇,其中灸的应用文献仅有2 篇,有待我们挖掘和推广。

表6 针灸治疗形式

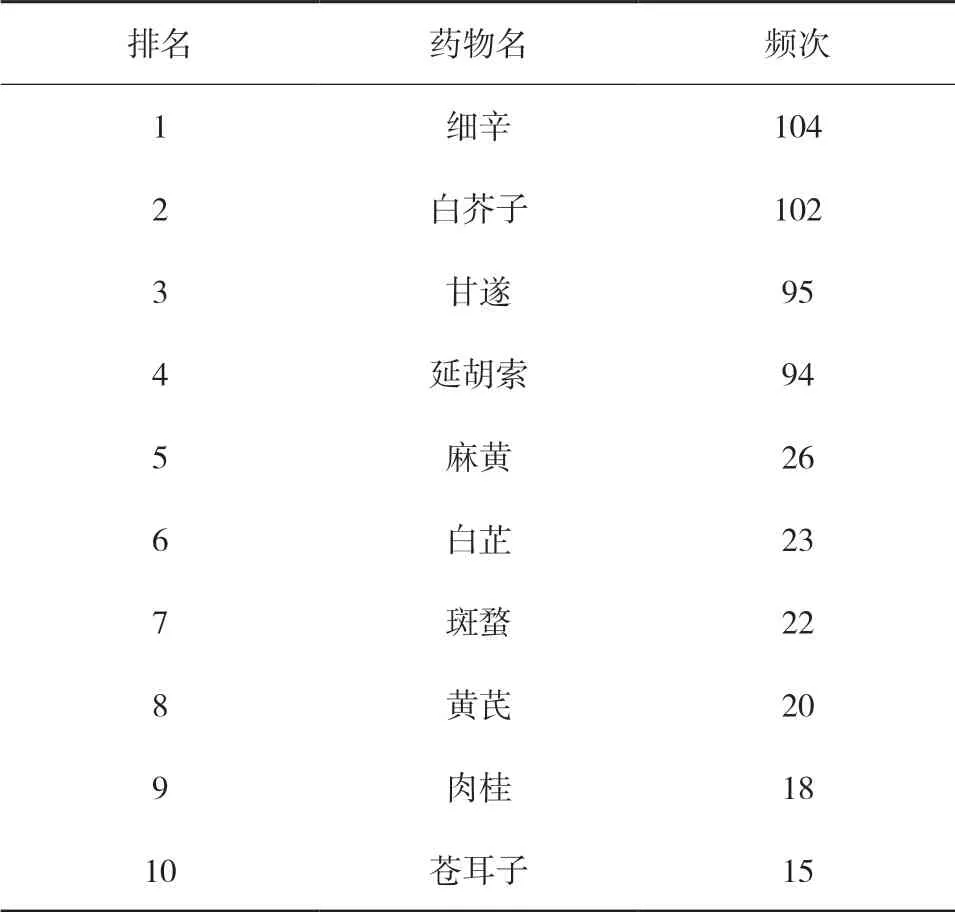

穴位贴敷即在特定的穴位上敷贴一些常见的透皮、辛温或者特定的中药,通过药物的刺激,以达到疏通经络预防和治疗疾病作用的一种中医外治法,如细辛、白芥子等,研究发现细辛能抑制 IgE水平,减轻过敏性炎症,使鼻腔通畅[6]。常见的形式有三伏贴、三九贴、天灸、中药敷贴等,在临床治疗AR 中应用广泛,且疗效肯定,值得我们进一步研究与推广。

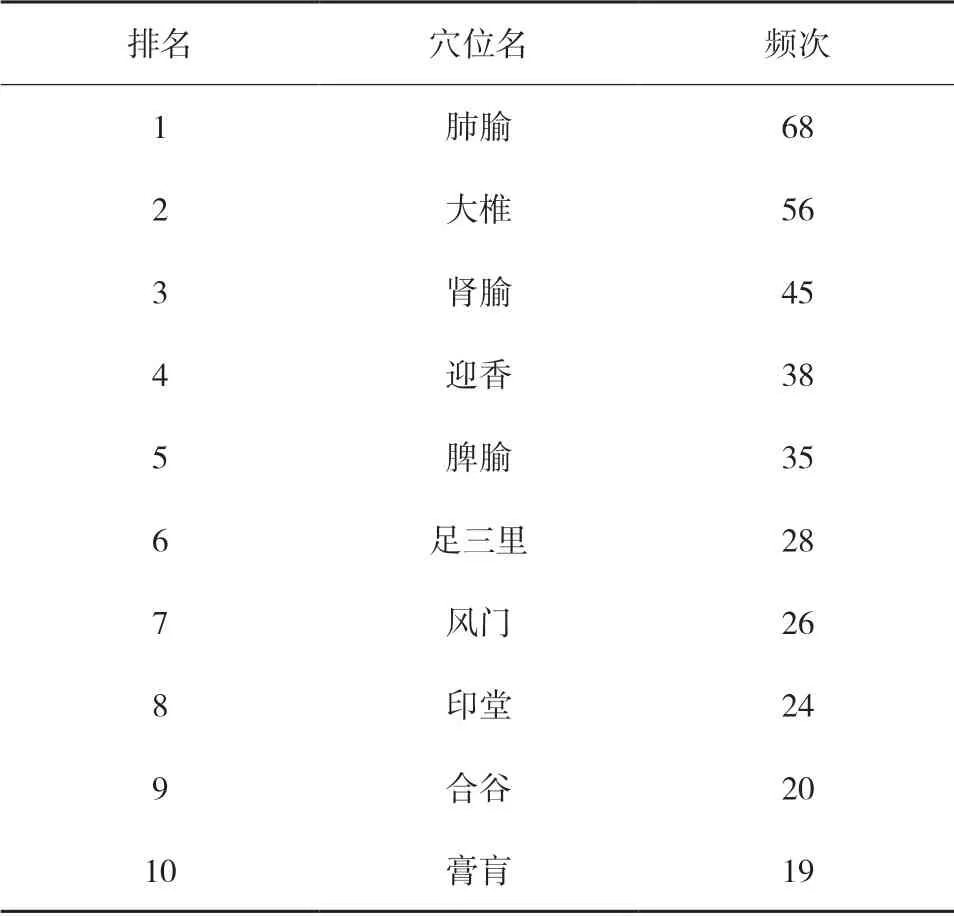

2.8 针灸选用穴位分析通过对针灸治疗AR 文献中选用穴位的分析发现,文献中应用的穴位达50 个,穴位频次排序依次为肺俞、大椎、肾俞、迎香、脾俞、足三里、风门、印堂、合谷、膏肓,情况分析见表7。中医认为过敏性鼻炎以虚为主主要有肺气虚弱、脾气不足、肾阳虚或者肺脾肾夹杂所致,甚至有“无虚不作敏”之说,为此风寒乘虚而入,犯及鼻窍,以出现鼻塞、鼻痒、喷嚏、流清涕为主的临床症状。

表7 针灸选用穴位频次前10的穴位

2.9 贴敷治疗所用药物频次分析通过对应用贴敷疗法的108 篇文献进行分析,结果发现所用药物出现频次最多的4 种药物依次细辛、白芥子、甘遂、延胡索,占前10 位的药物见表8。

表8 穴位敷贴所用频次前10的药

由上图可知贴敷疗法选取的药物药性以辛温为主,具有疏通经络、祛寒散结的作用,李国徽[7]等对AR 患者进行三伏天灸治疗,连续治疗三年,总有效率91.5 %。天灸治疗组疗效优于伯克纳鼻喷雾剂组[8]。南方医科大学一项研究[9]示:三伏灸可有效缓解AR 患者所苦恼的鼻部症状, 改善他们的生活质量。说明穴位贴敷治疗AR 在临床上已经受到广大患者的认可,其作用突出,疗效显著,是一种值得进一步推广的中医外治疗法。

3 结论

文献计量法是一种较为客观合理的科学研究成果评定方法。本文通过数据统计分析对针灸治疗AR 的研究现状进行了初步探索,针对AR 载文量分布发现,针灸研究AR 的中文文献在2012-2017 年是较快的发展时期,这6 年的临床研究文献为116 篇,数量是前6 年的临床研究文献的2 倍,对于33 篇英文文献来说,变化情况也类似,前25年文献数量每年大致相当,共仅有5 篇,近20 年文献增长迅速为28 篇;对于纳入的中文来说,其中的随机对照研究文献为134 篇,在临床研究构成比中占有绝对优势,且发现此类研究主要集中在近5 年,文献为68 篇,比例占了一半多,相对前5 年的仅有27 篇,很好的反映出学者越来越重视随机对照临床研究,另一方面也反映出随着科学技术的发展,研究人员的科研水平也得到一定的提高。但相对国外研究成果,其研究过程仍然不够规范严谨,仍然存在临床试验样本量小,缺少大样本、多中心对照研究,偏倚程度高等诸多问题。

通过对AR 临床研究文献中治疗形式的统计,国内显示贴敷疗法是针灸治疗AR 采取最多的形式,其次依次为针刺、穴位注射、灸,但国外相对以针刺为主;关于第一作者单位机构,其单位机构主要局限于在一些高校及其附属医院和研究所,也可以有市场的参与。1993 年诺贝尔医学生理学奖获得者理查·罗伯茨在2014 诺贝尔奖获得者医学峰会暨院士医学论坛上,向我们展示了一个以公司运作的研究机构,这是一个将商业和研究很好结合在一起的例子[10],值得我们运用于推广,使针灸治疗AR 取得更多成果。同样的通过基金论文分析得出,有基金项目论文的数量只占到总相关论文数的28.5 %,这个比值是较小的,说明国内对针灸治AR 研究的支持力度有待加强。

针灸选穴以AR 的基本病因病机为指导,临床学者通常以肺脾肾三脏的经穴为主,结合中医基础理论,辨证施穴;关于穴位贴敷所采用的中药,统计发现排在前四的分别是细辛、白芥子、甘遂、延胡索,但相关的刺激性质、刺激量、刺激时间以及疗程等还需深入系统的研究;而鼻局部用药占前4 位的药物分别是苍耳子、辛夷、黄芪、白芷。进一步分析134 篇随机对照研究,从中发现20 篇文献中存在安全性报告,记载了随访和复发率的文献分别为26 篇和28 篇,有实验室检验结果比较的有42 篇,部分不仅注重近期疗效,同时也进行远期随访观察,重视远期疗效,说明针灸法治疗AR 有优势,能有效的降低AR 患者的复发率,但同时也存在一些问题,诸如实验结果的观察指标不统一,缺乏量化标准,使得各研究成果存在一定程度的偏倚,且各研究成果多为临床疗效的简单对比,有待我们进一步深入研究,完善相关标准和规范,让针灸治疗AR 更具有可操作性、可推广性和科学性。