辽东山区天然次生林退化特征及数量分类

2020-12-16张慧东王睿照毛沂新颜廷武魏文俊尤文忠

张慧东,王睿照,毛沂新,颜廷武,魏文俊,尤文忠

1. 辽宁省林业科学研究院,辽宁 沈阳 110032;2. 辽宁省经济林研究所,辽宁 大连 116031

人为或自然干扰导致原始林退化形成次生林(王静等,2017),与干扰前状态相比,次生林在种类组成、空间结构上发生明显改变,在功能上表现为生物生产力降低、土壤微环境恶化、森林的活力、组织力和恢复力下降,以及生态学过程发生紊乱(宋启亮,2012),部分天然次生林群落严重偏离顶级群落的正向演替,靠自然力在短时间内已经难以实现向区域顶级群落的正向演替,及时采取科学的措施恢复与再建已经退化了的天然次生林生态系统,成为区域生态环境建设的共识(谭学仁等,2008)4-16。退化森林生态系统的恢复首要是及时掌握退化森林生态系统的恢复程度及现状,建立科学、合理的退化评价指标体系,正确评价退化森林生态系统恢复过程中结构和功能的动态变化,揭示影响退化森林恢复的主要因素,实现退化森林恢复进程调控和预测退化森林恢复发展轨迹,保证退化森林生态系统实现可持续(刘世荣等,2015)。

辽东山区现有次生林1.76×106hm2,占区域森林总面积近90%(蔡军奇等,2019),肩负着协调和保障区域经济发展和生态安全的双重使命,退化次生林生态系统的恢复对促进区域经济、社会发展具有重要作用。目前关于辽东山区天然次生林的研究主要涉及次生林的天然更新(宗国等,2018;王静等,2017)、结构特征(刘红民等,2012;白雪娇等,2015)、抚育经营(尤文忠等,2015)等森林可持续经营的基础理论和技术等;孔祥文(2002)、胡理乐等(2005)应用不同分析方法将辽东山区天然次林依照树种组成划分为不同类型,张放等(2003)则根据森林经营特征将次生林划分更新采伐型、抚育间伐型、林分改造型、高效经营型、封育型和封禁型等6种森林经营类型,但是这些分类主要还是从现有天然次生林群落的树种组成、结构等生物特征进行分类,未考虑立地土壤养分对区域次生林的影响,特别是缺乏与区域次生林生态系统恢复参照系(区域顶级群落)的量化对比。本研究以区域地带性顶级群落(原始阔叶红松林)为参照,采用多元分析法对辽东山区不同类型天然次生林生物和土壤退化特征进行分析,并进行数量分类,为区域退化次生林的生态恢复提供参考。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

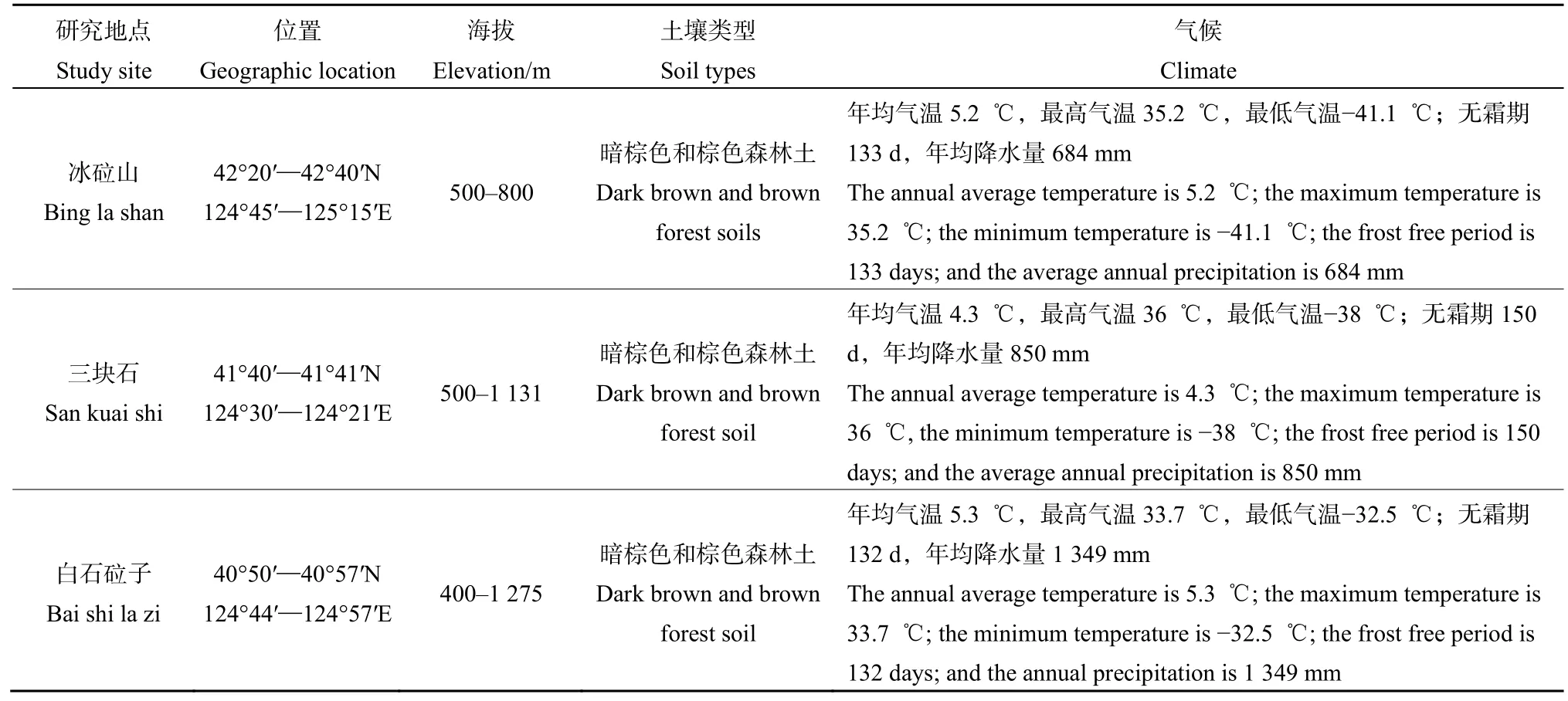

研究区位于长白山山脉向东南延伸的哈达岭(铁岭西丰县冰砬山国家森林公园)、龙岗山(抚顺市抚顺县三块石国家森林公园)和千山(丹东市宽甸县白石砬子国家级自然保护区管理局)山脉,该区属温带大陆性季风气候,年平均气温 4.3—5.3 ℃,年降水量 650—1200 mm,白石砬子国家级自然保护区是该区域暴雨中心,最大年降水量可达1800 mm,见表1。该区以坡地为主,且地势陡峭,土壤多为暗棕壤和棕壤,土层厚度普遍较薄。植被属长白植物区系,地带性植被为以红松(Pinus koraiensis)为主的针阔混交林,现存天然林多是经人为干扰后形成的次生阔叶林,主要树种包括蒙古栎(Quercus mongolica)、紫椴(Tilia amurensis)、色木槭(Acer pictum)、裂叶榆(Ulmus laciniata)、黄檗(Phellodendron amurense)、胡桃楸(Juglans mandshurica)、水曲柳(Fraxinus mandshurica)白桦(Betula platyphylla)、硕桦(Betula costata)、刺楸(Kalopanax septemlobus)等。

1.2 样地设置

研究依托国家林业和草原局在辽东山区设立的冰砬山、白石砬子2个森林生态系统国家定位观测研究站,自北向南,在冰砬山(BLS)、三块石(SKS)和白石砬子(BSLZ)等地区的原始阔叶红松林(3处)、次生林(14处)设置不同类型天然林长期固定监测样点17处,每处样点分别设置面积30 m×20 m的长期固定监测样地1块、辅助监测样地2块。于2016年对样地进行每木检尺,记录树种、胸径、树高等基本数据,样地基本情况见表2。同时,沿每块样地的对角线均匀布点(3点)挖取土壤剖面,分0—20、20—40 cm取混合土样带回实验室分析。

1.3 土壤样品测定

所采土样经杂物分离、风干、磨碎后,过2 mm筛备用。土壤各指标的具体测定方法:(1)有机质(OM)采用重铬酸钾容量法-外加热法;(2)全氮(TN)采用半微量凯氏法测定;(3)速磷(P)采用HCl-H2SO4浸提,钼锑抗比色法测定;(4)pH值采用pH计测定。

1.4 数据分析

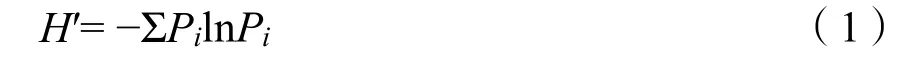

多样性指数:

式中:Pi=Ni/N。

均匀度指数:

式中:H为实际观察的物种多样性指数,Hmax为最大的物种多样性指数,Hmax=lnS(S为群落中的总物种数)

表1 研究区概况Table 1 General characteristics of study sites

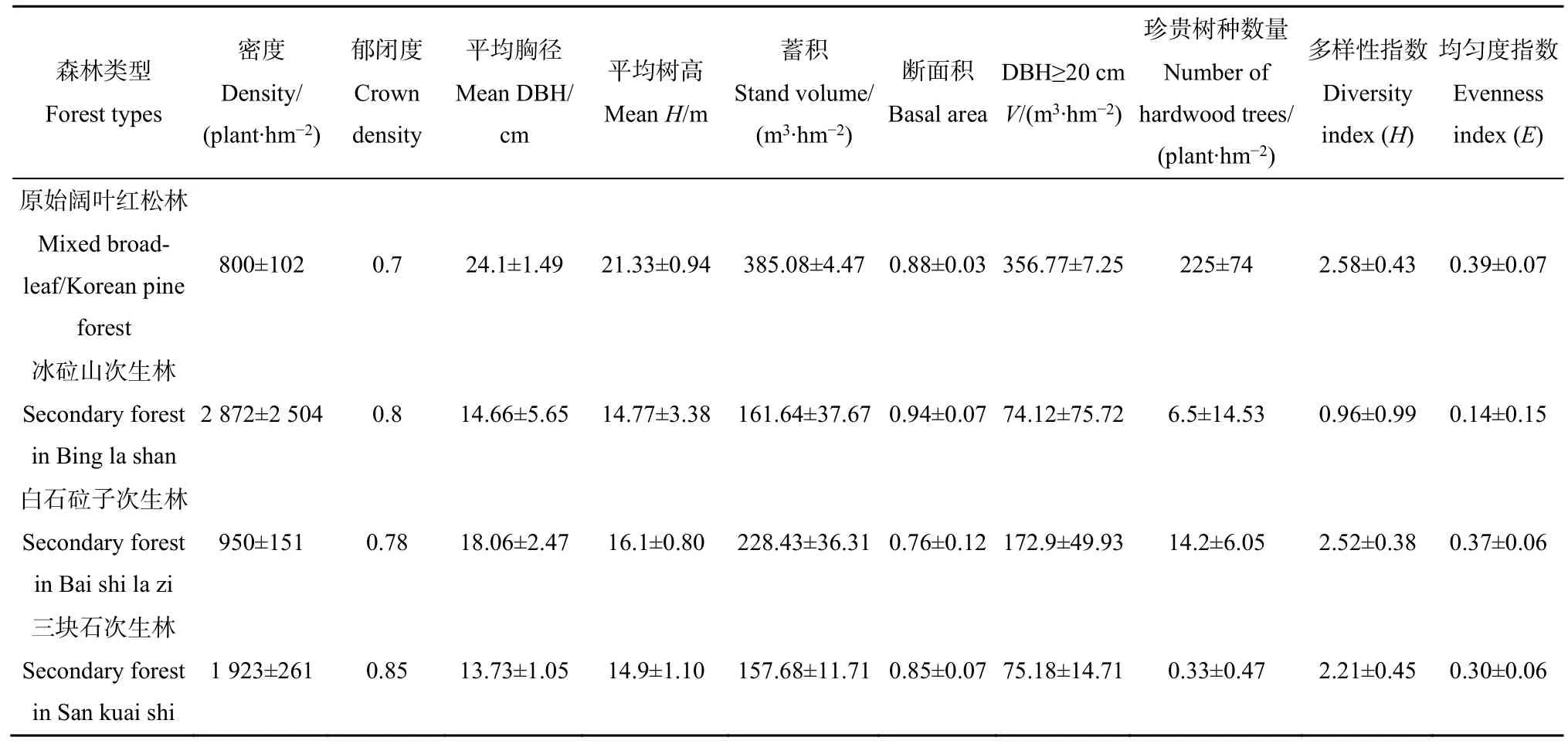

表2 辽东山区天然林生物特征Table 2 Biological characteristics of natural forests

数量化分类:结合辽东山区3个研究区设置的17处天然林定位监测样地数据,采用林分密度、胸径、蓄积、平均高、生物多样性、珍贵树种多样性、材积等10个生物学指标和土壤OM、TN、P和pH值等10个土壤特征指标,利用Canoco多元统计分析软件对辽东山区天然林进行量化分类。

主成分分析采用SPSS 16.0进行。

2 结果分析

2.1 辽东山区次生林林分结构特征

研究结果显示,辽东山区原始阔叶红松林乔木层平均密度为 800 plant·hm-2,其中红松平均密度(175±14.43) plant·hm-2,林分平均胸径(DBH)为(24.1±1.49) cm,林分平均蓄积(V) (385.08±4.47)m3·hm-2,DBH≥20cm 蓄积 (356.77±7.25) m3·hm-2,占全林总蓄积量的92.65%。与区域的地带性顶级群落阔叶红松混交林相比,3个研究区域次生林群落的树种组成、结构、林分生产力和生物多样性有明显的变化。次生林的林分平均DBH低于原始阔叶红松林,但是受干扰程度的影响,轻度干扰次生林的林分平均DBH差异不显著(P>0.05),中度、重度干扰形成的次生林平均DBH则显著低于原始阔叶红松林(P<0.05);原始阔叶红松林林分平均蓄积是冰砬山、三块石、白石砬子次生林林分总蓄积量的2.38、2.44、1.69倍,尤其是林分中大径级林木蓄积量占比降低了 16.96%—46.80%;研究区次生林中红松、水曲柳、黄檗、胡桃楸等珍贵树种数量显著低于原始阔叶红松林的珍贵树种数量(P<0.01),而不同区域天然次生林中珍贵树种数量无显著差异(P>0.05)。除冰砬山次生林外,区域内不同森林类型乔木层的多样性指数(H)表现为无显著差异(P>0.05);原始阔叶红松林和三块石次生林的均匀度指数与冰砬山次生林具有显著差异(P<0.05),而白石砬子次生林和冰砬山次生林的差异不显著(P>0.05),结果见表2。

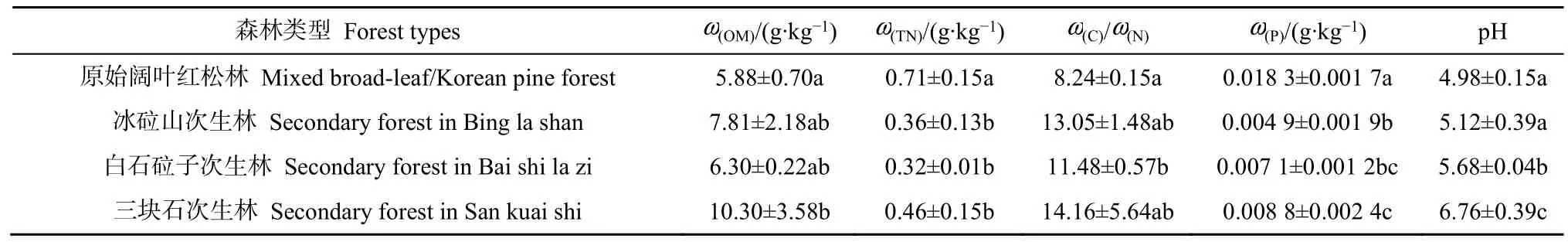

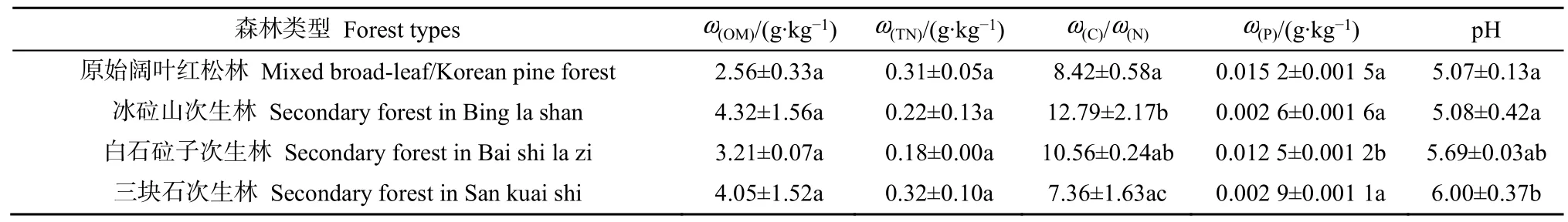

2.2 辽东山区次生林土壤养分特征

从表3可以看出,4种天然林0—20 cm土壤的OM、TN、和P等养分总体上均高于20—40 cm,除冰砬山次生林外,4种天然林土壤的pH值也表现为随土壤深度的增加而降低。研究结果显示,与原始阔叶红松林相比,次生林表层土壤 OM含量较高,但除与三块石次生林有显著差异(P=0.004)外,与其他地区的次生林无显著差异(P>0.05);原始阔叶红松林表层土壤的 TN含量显著高于冰砬山(P=0.002)、三块石(P=0.003)和白石砬子(P=0.020)次生林;原始阔叶红松林表层土壤C/N与白石砬子次生林表层土壤存在显著差异(P=0.044),与其他次生林无显著差异(P>0.05);不同地区次生林表层土壤OM、TN含量和C/N值无显著差异(P>0.05)。原始阔叶红松林表层土壤的 P极显著高于冰砬山(P=0.000)、白石砬子(P=0.000)和三块石(P=0.000)地区次生林表层土壤的 P含量,冰砬山与三块石次生林表层土壤P存在显著差异(P=0.011),而冰砬山与白石砬子(P=0.175)、白石砬子与三块石(P=0.310)次生林表层土壤 P含量差异不显著。辽东山区原始阔叶红松林和次生林土壤偏酸性,总体上次生林表层土壤的pH值高于原始阔叶红松林,且与白石砬子(P=0.034)、三块石(P=0.000)地区次生林表层土壤的pH值有显著差异;冰砬山与白石砬子(P=0.047)、冰砬山与三块石(P=0.000)和白石砬子与三块石(P=0.001)等不同地区次生林表层土壤的pH值差异显著。

表3 辽东山区天然林0—20 cm土壤养分特征Table 3 Soil nutrient characteristics at 0-20 cm in natural forests

从表4可以看出,与原始阔叶红松林相比,区域内各地区天然次生林20—40 cm土壤OM含量均高于原始阔叶红松林,而不同地区次生林土壤OM含量基本相同;原始阔叶红松林20—40 cm土壤TN含量与三块石次生林基本相同,高于冰砬山和白石砬子地区次生林该层土壤TN,分别是后者的1.4倍和1.7倍。但是研究区内原始阔叶红松林和各地区次生林及各地区次生林之间,20—40 cm土壤的OM和TN含量差异不显著(P>0.05)。不同森林类型20—40 cm土壤的C/N差异较大,表现为三块石地区次生林土壤的 C/N最低,其次是原始阔叶红松林,冰砬山地区次生林C/N最高;原始阔叶红松林土壤 C/N 与冰砬山次生林存在显著差异(P=0.005),与白石砬子(P=0.171)和三块石(P=0.438)地区的次生林差异不显著;三块石地区次生林20—40 cm土壤C/N与冰砬山次生林土壤存在极显著差异(P=0.000)、与白石砬子次生林存在差异显著(P=0.031);与原始阔叶红松林相比,各地区次生林20—40 cm土壤P均较低,表现为与冰砬山(P=0.000)和三块石(P=0.000)差异极显著,与白石砬子差异不显著(P=0.056);不同地区次生林20—40 cm土壤P表现不同,白石砬子地区最高,分别是冰砬山(P=0.000)和三块石(P=0.000)地区次生林的4.8倍和4.3倍;区域天然林20—40 cm土壤pH值均表现为弱酸性,与原始阔叶红松林相比,冰砬山(P=0.950)、白石砬子(P=0.061)次生林pH值无显著差异、三块石次生林差异显著(P=0.004)。

综上结果表明,与原始阔叶红松林相比不同地区次生林表层(0—20 cm)和深层(20—40 cm)土壤的养分和pH值均有所变化,次生林表层土壤的TN和P含量均显著低于原始阔叶红松林,而这种变化在深层土壤中的表现不明显。

2.3 辽东山区天然林的量化分类

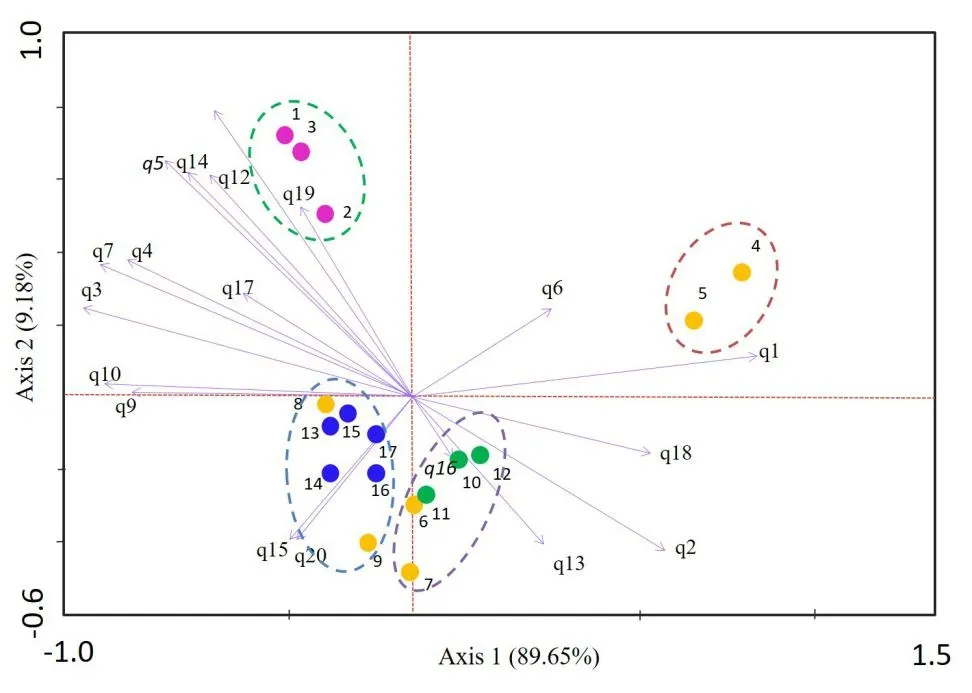

图1 辽东山区天然林数量分类PCA图Fig. 1 Principal component analysis map of the quantitative classification of natural forests in Eastern Liaoning Province

表4 辽东山区天然林20—40 cm土壤养分特征Table 4 Soil nutrient characteristics at 20-40 cm in natural forests

根据区域内天然林生产力、生物多样性和土壤养分等20个生物和土壤特征指标对区域天然林进行数量分类,结果见图1。结合实地调查数据和图1可以看出,辽东山区天然林被分成了4个聚集群,其中样点1、2、3为区域地带性顶级植物群落原始阔叶红松林类群;8、9、13—17为珍贵树种较多、物种多样性和生产力较高的次生阔叶混交林类群;6、7、10—12为珍贵树种少、树种组成简单、林分生产力较低的次生杂木林类群;4、5为本区域特有的树种组成单一、林分生产力极低的退化柞蚕场封育后形成的多代萌生次生蒙古栎林类群。因此,与辽东山区原始阔叶红松林相比,区域内不同次生林的群落结构和质量已产生显著的差异,研究区天然次生林可划分为林分生产力较高、土壤养分条件好、树种多样性丰富的轻度退化次生林(即次生阔叶混交林),林分生产力一般、土壤养分和树种多样性一般的中度退化次生林(次生杂木林)和林地生产力低、土壤养分差、树种多样性低的重度退化次生林(封育柞蚕林)。

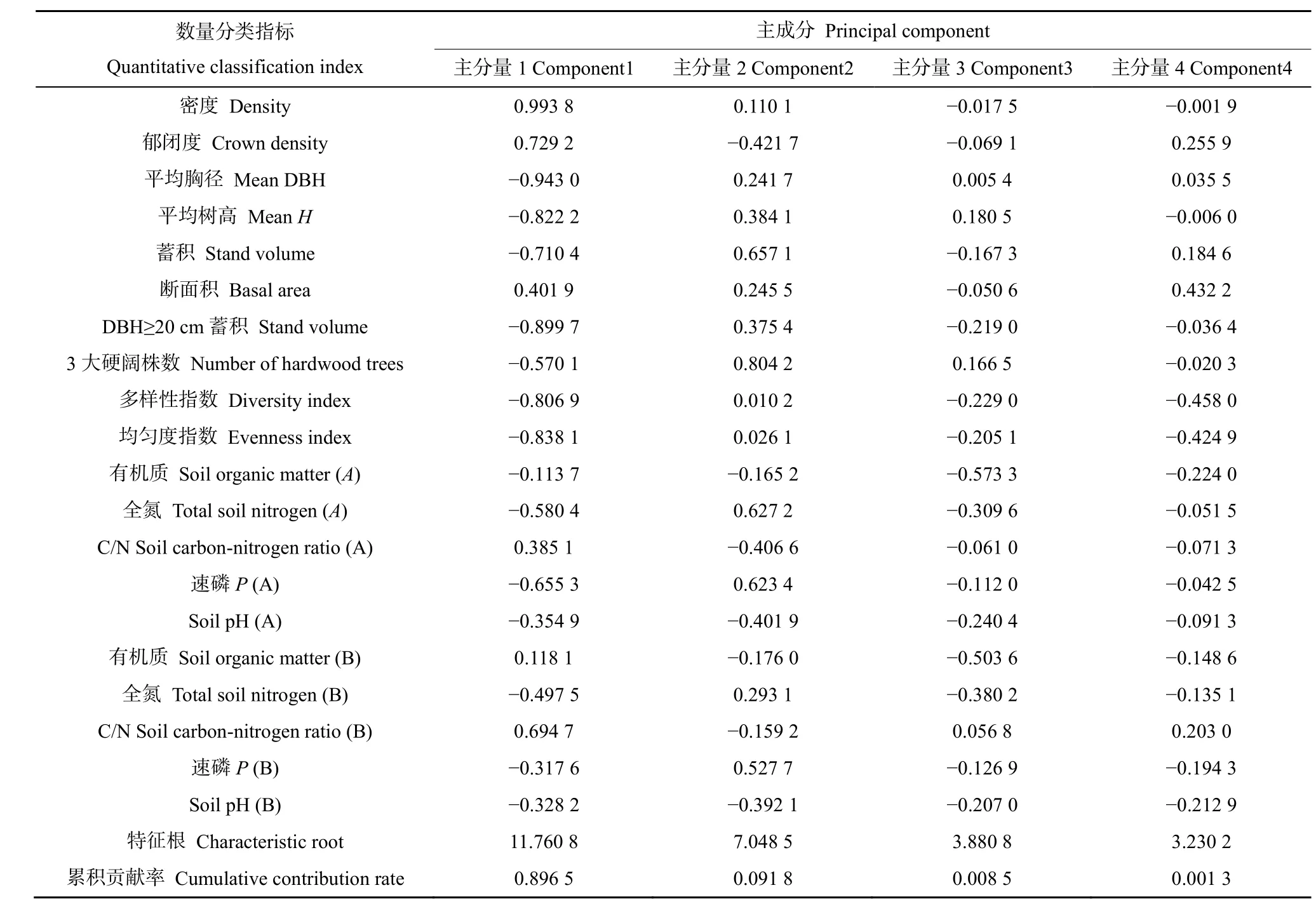

对区域天然次生林分类特征影响因子的分析结果见表 5。可以看出,第一主成分的特征根为11.761,能够解释区域不同森林类型总变异的89.65%;第二主成分的特征根是 7.049,可解释总变异的9.18%;第三主成分和第四主成分特征根分别为 3.881和 3.230,两者对总变异的解释均不足1%,第一主成分和第二主成分累积贡献率达到了总变异的98.83%,研究选择的特征指标能够充分反映区域天然林的现状。结合表5和图1可以看出,第一主成分主要体现了林分生产力(林分平均密度、平均DBH、平均H、DBH≥20 cmV)和生物多样性(多样性指数H、均匀度指数E)对区域天然林数量分类的影响,第二主成分主要体现了林分中珍贵阔叶树种数量(3大硬阔株数)和土壤养分(TNA、PA)对区域天然林数量分类的影响。本研究表明林分生产力指标(林分平均DBH、平均H和大径阶林木蓄积量)、生物多样性指标(多样性指数H、均匀度指数E、三大硬阔株数)和土壤养分指标(表层土壤的TN和P)可能是表征区域天然林林分质量的特征因子。

3 讨论

3.1 辽东山区天然次生林群落退化特征

朱教君等(2007)认为,次生林与原始林进行比较应重点比较其结构与功能,制定出表达森林相似度的定量指标,如反映林分结构特征的胸高断面、直径分布、林冠树种组成等。研究认为低强度的干扰对森林群落的物种组成和蓄积结构没有显著影响,而高强度的干扰使森林群落的物种组成和蓄积结构发生较大的变化,使得林分中大径级林木数量明显减少(包也等,2015;邱仁辉等,2006)。本研究结果显示,辽东山区天然次生林中红松、水曲柳、黄檗、胡桃楸等珍贵树种数量显著降低,仅是原始阔叶红松林的 7%,并且随着干扰强度的增加珍贵树种占比进一步降低;区域次生林的林分蓄积显著低于原始阔叶红松林,尤其是林分中大径级林木的影响表现为极显著(P=0.000)。较大的干扰强度使乔木层多样性降低,而较小的干扰强度不仅不会降低乔木层多样性,反而可以增加其多样性(邱仁辉等,2006)。结果表明,区域次生林乔木层H和E都低于原始阔叶红松林混交林,但是这种影响受干扰强度的影响表现不同,轻度干扰后形成的次生林与阔叶红松混交林的H和E差异不显著,而中度、重度干扰后形成的次生林乔木层H和E均显著低于原始林(P<0.05)。

表5 辽东山区天然林数量分类主成分分析Table 5 Principal component analysis of the quantitative classification of natural forests in Eastern Liaoning

3.2 辽东山区天然次生林土壤养分退化特征

次生林木本植物的空间分布格局受生境异质性、扩散限制和树种属性等综合影响,且生境异质性效应更为突出(白雪娇等,2015),不同树种组成的森林类型土壤理化性质之间存在明显差异(张慧东等,2017)。本研究结果显示,不同地区和不同森林类型土壤养分的变化主要集中在 0—20 cm,与区域顶级群落原始阔叶红松林相比,次生林表层土壤OM含量较高,而TN含量显著低,土壤C/N显著高于原始阔叶红松林(P<0.05),但是不同地区次生林表层土壤的OM、TN和土壤C/N差异不显著(P>0.05),研究认为低C/N值意味着高分解度和高稳定性(赵华晨等,2019),表明与原始阔叶红松林相比,次生林在土壤养分供给和稳定性方面发生退化。次生林土壤P含量极显著低于原始阔叶红松林(P<0.01),而不同地区的次生林土壤 P含量差异不显著(P>0.05),而P被认为是指示土壤磷素矿化能力和氮饱和诊断的重要指标(程欢等,2018;Tessier et al.,2003),土壤中P的有效性会限制森林的初级生产力和个别树种的生长(Turneret al.,2018)。N和P的限制可能对植物的个体发育和生理功能起重要作用,或可直接影响植物群落组成、结构和生态系统功能和生产力(何靖等,2020)。因此,次生林土壤中TN和P含量的显著降低,可能是表征区域次生林退化的重要因子,土壤氮和磷的改善可能有利于区域次生林群落树种组成、结构和生态功能的恢复,但是关于氮、磷的影响机制还有待于进一步厘清。

3.3 辽东山区天然次生林的数量分类及特征因子

退化森林生态系统现状的及时掌握是实现退化森林恢复进程调控和预测退化森林恢复发展的保证(刘世荣等,2015)。目前对区域天然次生林进行了划分,主要是从次生林群落的树种组成、结构等生物特征(孔祥文等,2002;胡理乐等,2005)或森林经营方式(张放等,2003),没有实现与参照系(区域顶级群落)生物和土壤等因子的纵向比较,未能体现现有次生林退化程度及未来恢复目标。本研究以地带性顶级群落阔叶红松混交林作为参照,通过对林分结构、土壤养分等20多个指标的分析,将辽东山区天然次生林按照退化程度分为次生阔叶混交林、次生杂木林和封育柞蚕林三级,并筛选出林分生产力(林分平均DBH、平均H和大径阶林木蓄积量)、生物多样性(H、E和三大硬阔株数)和土壤养分(表层土壤的 TN和P)次生林退化特征指标。根据本研究对区域次生林分类结果,建议对具有较高生产力、生物多样性丰富、土壤养分好的次生阔叶混交林以自然恢复为主导,为阔叶混交林的正向演替提供良好的外部环境;对低产、低质、低效的次生杂木林,根据现有林分结构特征采取动态经营管理,加强林分内现有栎树、水曲柳、刺楸、黄檗、紫椴等优势树种和珍贵阔叶树种幼苗、幼树的保护,适当采取人为干预措施引入生态关键种,建立混交、复层天然林,促进次生杂木林的正向演替;对重度退化的封育退化柞蚕林应根据林分类型、特点,采取工程、生物等积极的人为干预措施,培育以栎类为主的针阔混交林,尽快恢复天然次生林的自然景观(张放等,2003)。

4 结论

本研究发现,与辽东山区原始阔叶红松林相比,次生林在林分生产力、群落的树种组成和生物多样性等方面已发生明显的变化,林分中大径级林木蓄积和珍贵树种比例明显降低是区域次生林群落组成和结构退化的显著特征;干扰后形成的次生林乔木层生物多样性均表现为降低,尤其是中度和重度干扰后形成的次生林乔木层生物多样性指数和均匀度指数显著减少。与原始阔叶红松林相比,次生林表层土壤OM含量无显著变化,但表层土壤的TN和P含量则显著降低,不同地区次生林土壤OM、TN和P含量显无著差异,表层土壤TN和P含量的降低可能是影响次生林正向演替或群落恢复的限制因子。以区域顶级群落阔叶红松林的林分组成、结构、生产力、土壤养分和生物多样性等为参照,辽东山区天然次生林可划分为轻度退化的次生阔叶混交林、中度退化的次生杂木林和重度退化的封育柞蚕林3种次生林类型,并根据次生林退化程度提出经营建议。