疫情背景下再议“迷失”的中国乡村

2020-12-11刘红生吕晶

刘红生 吕晶

摘要 新冠肺炎的集中暴发再一次敲响了警钟,超大城市的高度密集和功能混合,其关联性和流动性为病毒的传播提供了“便利”。乡村作为中华民族的避难所,再一次为中国战疫的胜利赢得了时间,拓展了空间。然而,中国乡村正在以平均每天消亡80个的速度退出历史舞台。面对现在的中国乡村窘境,我们该如何挽留正在消失的中国乡村。

关键词 新冠肺炎;中国乡村;新型城镇化;乡村振兴

中图分类号 TU982.29 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2020)21-0244-03

Abstract The COVID-19 pneumonia disease is stunningly widespread all over the world right now, so the high population density and multifunction of megacity are paid attention again, the population mobility and relevance of megacity provide the “favorable” environment for virus spread. At this point, the vast Chinese countryside has been a nature refuge and helps people to get the time and space in the COVID19 battle. However, Chinese villages are out of historical stage as a speed of eighty per day in recent years, under this situation, what could we do to rescue the disappearing Chinese villages were discussed.

Key words COVID19 pneumonia;Chinese countryside;Newtype urbanization;Rural revitalization

作者简介 刘红生(1984—),男,江西信丰人,注册城乡规划师,硕士,从事城乡规划研究。

收稿日期 2020-03-27;修回日期 2020-04-27

恩格斯说过,“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。”举国上下都在盼望着城市化能够源源不断地带给中国几十年的发展红利,这种外生型的城市化以剥削农民的巨额土地利益为代价,进一步扩大了城乡收入差距[1]。此次新冠肺炎疫情给城市发展带来的冲击,是时候重新审视中国城市化变革,适当放缓城市扩张的步伐,把注意力放在广袤的中国乡村。

1 疫情对传统城市管理的冲击

1.1 突发性的公共卫生安全事件

人类历史经历过多次瘟疫,一些大的瘟疫及其产生的影响,往往会改变整个人类的历史进程。欧洲14世纪中叶暴发的黑死病,在意大利西西里岛暴发,随后蔓延整个欧洲,造成2 500万人死亡,占当时欧洲人口的1/3,城市沦为人间炼狱。

新冠肺炎是新中国成立以来在我国传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。在新冠肺炎疫情防控过程中,暴露出我国突发公共卫生事件应急体系存在的一些不足之处,比如物资储备不够充足等,导致疫情暴发初期一度在全国范围内迅速扩散。

疫情的暴发使得生活在城市中的每个人都有可能成为潜在的感染者或病毒携带者,加上对病毒未知危险性的恐慌,城市管理者所能做的,只能是隔离,切断病毒传播的渠道。这一措施也在某种程度上切断了人与人之间的接触与联系,从而割裂了人与人之间的社会关系空间。

1.2 病毒传播速度与城市联系强度的正向耦合

新型冠状病毒目前所见传染源主要是新型冠状病毒感染的患者,经呼吸道和接触传播,人群普遍易感,其跨越种族、国界、年龄、性别。面对面交流,近距离接触成为新冠传播的主要途径,意味着接触越频繁、联系越密切,传播越迅速。所谓城市,最初仅是安全防卫的结盟,或是商品交易的场所,后来的城市成了技术更新、文化交流、文明发展的主要平台,再后来城市进化成了人类社会中最为复杂的巨型系统[2]。交流、联系强度似乎也成了衡量城市文明程度的重要标尺,这与病毒传播速度正向耦合。

城市数量越来越多,技术越来越先进,管理越来越科学,结果生活在城市里的人们越来越焦虑,对生活和未来越来越迷茫。从现代城市规划的鼻祖霍华德,到城市史学家芒福德,再到城市评论家雅各布斯……很多研究城市的思想大家都对现代文明推动下的大城市表现出强烈的悲观主义倾向[3]。

大城市一方面提供了各种可能性,另一方面也给人类带来了不小的灾难。伟大的城市思想家们本能地捕捉到了城市发展的逻辑危险和黯淡前途,他们或著书、或践行城市改良运动,甚至从零开始建设田园城市。

2 中国乡村战疫特征

城市是人类抵抗自然、慢慢形成的比较稳定的系统,而乡村则是依附于自然,受多变自然因素影响,与自然和谐共存的人类聚落;“你如果不了解中国乡村,就不会了解真正的中国。”一位伟人如此深情的告白[4]。

2.1 自给自足的中国乡村体系

天无私覆也,地无私载也,日月无私烛也,四时无私行也,行其德而万物得遂长焉。

改革开放以后的中国发展,暗合了一个重新发现社会的过程,即社会从国家体制中不断走出,复归其自由、自发生长的本性。这正是中国之所以在经济和社会等方案取得今天的成就[5]。

自古以來,拥有自己的土地是世世代代中国农民的梦想。新中国成立后,在全国开展了一场轰轰烈烈的土地改革运动。相较于苏联通过土地国有化消灭土地私有化,依照工业生产方式建立集体农庄、实现农业集体化;中国是将土地直接分给了无地或者少地的农民手上。也就是说,土地改革使得土地成了农民的“私有财产”。土地是人类赖以生存和发展的物质基础,是一切社会财富之母,拥有“宝贵财富——土地”的中国农民,极大地激发了他们的劳动积极性,除了解决自身温饱问题,还能为城市补给基本生活所需——肉、蛋、奶、菜、油、粮等[6]。

2.2 “韧性”的中国乡村社会 费孝通说:“我初次出国时,奶妈偷偷把一个用红纸包裹的东西,塞在我箱子底下。避开旁人和我说,假如在外水土不服,想家的时候,可以把红纸包裹的东西煮一点汤吃,这是一包灶上的泥土”,中国社会在本质上是“乡土中国”。

在中国几千年的历史中,乡村不仅成为中华民族的避难所,也是中华文明延续的摇篮。历史上多少文人、士子从乡村通过科举步入仕途,为中华兴盛、文化传承贡献毕生所学,哪怕被贬归隐乡间,厚积薄发,一旦朝政重新回归稳定,也会再度出山,让文明火种再度复燃。所以,从有文字记载以来,作为政治经济中心的城市,一次次在朝代更迭中被毁灭,但只要有中国乡村存在,就可以劫后余生。

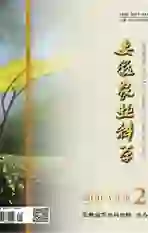

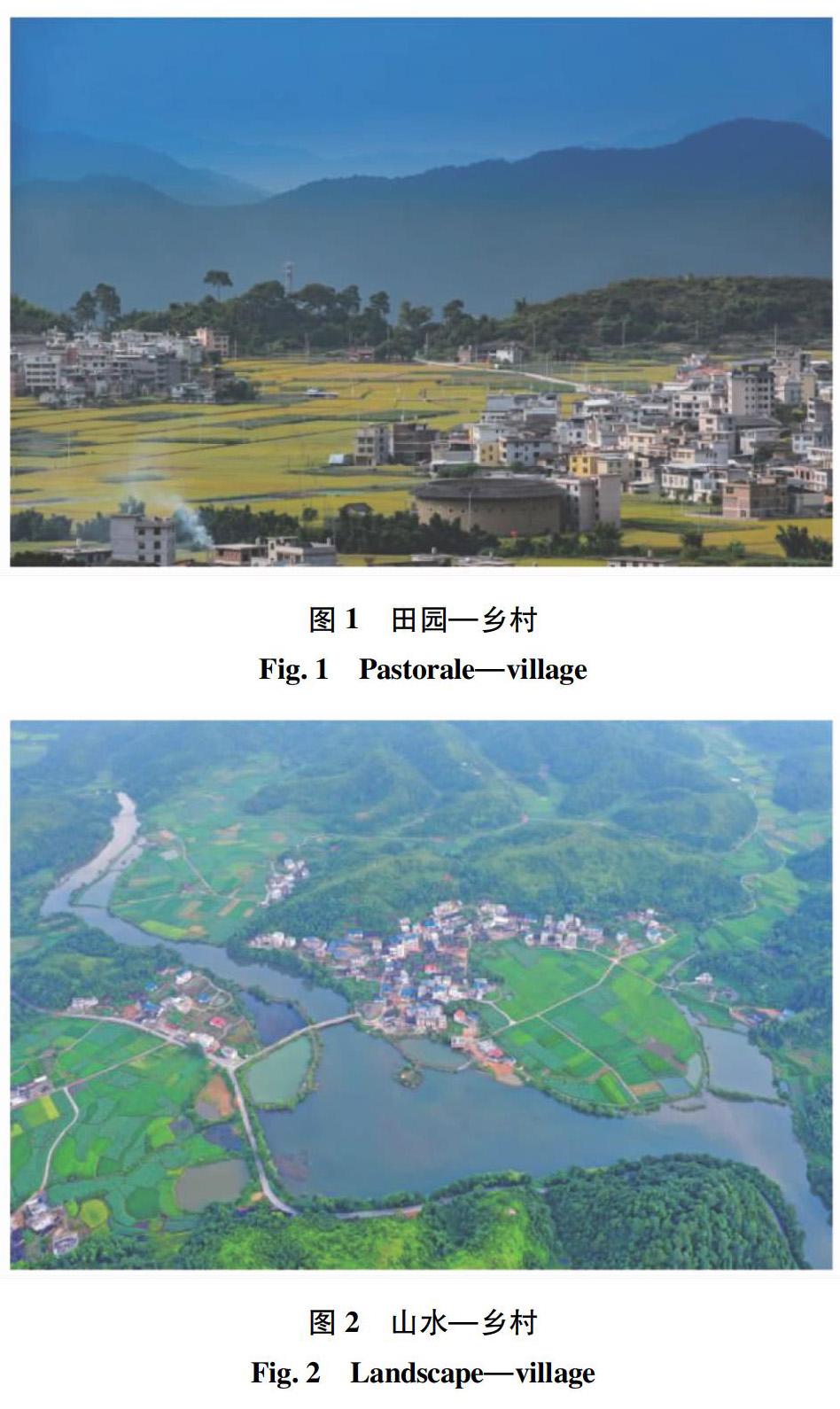

在全球化和城镇化发展大背景下,一旦遭受突发性公共卫生安全事件的侵袭,城市经营不得不进入停摆期,社会确实需要一处战略缓冲区和资源补给区。作为一个农业大国,乡村是中国的战略后院。乡村是中国政治、经济的“金山银山”,更是社会安全的“绿水青山”(图1~2)。

3 中国乡村之“迷失”现状

3.1 不断消失的中国乡村 “在中国,平均每天消失80个村庄。”(数据来源:柴静《穹顶之下》)根据柴静的数据统计,中国平均一年消失29 000个村庄,将近3万个,她将这种现象称之为“过度城镇化”。

消失的村庄主要包括以下3类:因城市扩张吞并的村落;空心化的村落;被特殊保护的村落。

过度的城镇化,直接导致农民失去土地,政府通过圈地运动来推动城镇化,大面积优质的农田被荒废。失去土地的农民被迫离开世代居住的村庄,到城市打工,许多自然村落随之消失殆尽[7]。因城乡收入的巨大差距和东西部发展的严重不平衡,大量的农村青壮年不得不远离家乡,形成老幼留守的空心化村落。有些村落因优美的自然风光或深厚的历史遗存,被作为传统村落、历史文化名村保护起来,随之而来的是城市商业资本的运作,大搞旅游开发,形式上虽说是村落,但本质上已是城市商业生活模式。

3.2 不断流失的公共资源

农村消亡除了外力的影响,还有一种是自然的消失。一些村庄,公共设施比较缺乏,道路交通不便,在这种情况下,农民大部分进城打工,十室九空的情况越来越多[8]。同时,由于教育体制的改革,中国农村中小学经历了大范围“撤村并校”,优秀教育资源都集中到了城市,望子成龙的父母为了孩子能享受好的教育资源,村民不得不举家搬迁至城市陪读。村庄优质教育资源的缺失,慢慢促进了村庄的空心化、老龄化。

乡村学校的没落,优质教育资源的流失,成了中国乡村衰落的转折点。21世纪开头的10多年里,农村村小消失了一半,平均一天有63所小学,30个教学点,3所中学消失[9]。由于村庄学校被撤,家长只能将孩子送至附近的城镇,或者随父母进入城市,导致城市学位严重不足。因城市学位须与住房绑定,刚洗脚上岸的村民不得不耗尽家资,忍痛购房,背负着沉重的房贷压力,成为城市“新生贷”农民工。这样,为了孩子读书,村民付出了沉重的代价,随之流失的不仅是教育资源,还有农村青壮年劳动力,只剩下老年人和幼童留守乡村,村庄开始慢慢衰败,直至最后消亡。

3.3 不断迷失的乡村产业 以乡村旅游开发為主要模式的“乡村产业振兴”,成为乡村振兴的模板指导村庄建设。

那些躲过战火、避开硝烟好不容易遗存下来的古村落,一旦被“特殊保护”,接踵而至的就是过度的商业开发。传统建筑是被保护了,传统生活生产方式呢?邻里关系呢?这种村民市民化,生活氛围城市化的“保护方式”,邻里关系越来越冷漠,年轻一代适应不了“不便捷”的老建筑生活,纷纷搬离自己的村庄,涌入城市寻求出路。最后,这个被保护下来的村庄只剩下老人、外来的投资客和三五成群的游客,导致村庄的组织结构发生了变化,生活生产方式也发生了根本性的变化。本意是要保护村庄,最后保护的仅仅是一个没有灵魂的驱壳,沦为当地政府敛财的工具,成为商人逐利的载体。当村庄被过度商业化,用什么来维持乡村遗产的农业景观?如何保护村落朴质的生活氛围?

那些环境优美,人文质朴的村庄慢慢被开发,演变成旅游景点,城市里面的人开始大量涌入,吃农家饭,住农家屋,体验农村的生活方式,这就是行业内被鼓吹的乡村旅游模式。随着旅游产品的规模化经营,城市资本下乡,除了破坏了原有的乡村生态环境,还培养出很多新的“农村商人”。但是,这些“农村商人”不管是经营模式还是投资规模方面,哪里能竞争得过城市商人,这样最终培养出众多的资本上的破产者,恶性竞争最后导致村民与村民之间除了金钱关系之外没有别的关系。这些破产的农民只能到乡村旅游公司打工,殊不知,虽然成熟的旅游模式为村民提供了就业岗位,但当旅游工作突然增加的时候,村民就会过于依赖旅游发展,减少农业生产劳动。一旦没有了旅游市场,转型失败的农民很难再回到农业生产,这样又延伸出很多的社会问题。

4 如何“挽留”即将消失的中国乡村

自然村落是长期形成的,具有社会、经济和自然的合理性,承载着历史、文化和社会关系,因此,村落的消亡也必然带来传统文化的割裂,随着乡村的消失,千百年来形成的乡村人地生态系统将面临破坏[10]。段德罡教授曾在一次规划会议上疾呼:“中国向西方学习的步伐太快,占据财富的欲望太过强烈,导致城市出现很多问题。然而,我们的地球家园承载能力是有限的,在推动乡村城镇化的道路上没有止境的发展,却不明白这条路通向何方”。

4.1 乡村产业复兴计划

目前,国家鼓励发展乡村旅游产业,几乎全国所有城市周边乡村和具有一定古村风貌的乡村都在搞乡村旅游,乡村旅游产业俨然成了中国乡村经济发展的唯一选择。乡村旅游和乡村休闲产业在一定程度上确实增加了农民收入,改变了乡村景观风貌,改变的农民的职业和前途。但是乡村旅游产业存在十分明显的淡旺季,这种“候鸟迁徙”式的旅游人口将给缺乏公共基础设施和游乐基础设施的区域带来严重的生态环境胁迫效应。

为了留住乡村,政府层面应该大力发展以农业生产为主的复合产业计划,培育高科技农业产业,提高农产品附加值,增加对农产品的生产补偿。鼓励土地流转,实现土地规模化、机械化、社会化经营。30多年前,1984年的中央一号文件中首先提出“耕地的承包期为15年,鼓励耕地向种田能手集中。”在中国新型城镇化过程中农村人口流动会越来越大,土地要实现规模经营,还是离不开“流转”。这些复合产业包括林特产业、科技畜牧养殖业、特种蔬菜、有机茶叶、苗木花卉产业以及乡村旅游和乡村养老产业,具体要发展什么产业须根据每个乡村的自身特征和综合发展潜力来选择适合的复合产业类型。

4.2 探索乡村发展的多元路径 中国乡村的多样性和复杂性导致中国乡村的复兴之路必然是多元的。如果说未来中国城市发展的主要命题是精明增长,那么未来中国乡村的主要命题就是精明收缩11。如何在乡村人口不断减少的背景下,实现乡村振兴,一个重要的前提就是规划的空间引导。

近年来,江浙一带探索出以镇村布局优化规划为抓手引领公共设施的合理配置,将村庄规模较大或综合发展条件较好的村庄确定为“重点村”,加强综合公共服务的综合配置;将历史资源丰富、田园风光优美的村落确定为“特色村”,重点加强村庄传统风貌、传统格局的保护和乡村特色彰显;其他自然村,通过环境综合整治,达到村庄整洁标准,让不同类型的村庄有不同发展路径。

4.3 新型城镇化与乡村振兴的速度相适应 基本公共服务均等化是国家新型城镇化规划的核心要求,但又受到城乡建成环境的差异性制约,在规模小、密度低的乡村建成环境中,如何兼顾公共服务设施的运营规模和服务半径的合理要求是当前乡村振兴的重大挑战。中国乡村情况非常复杂,新型城镇化不是一种模式,但不管哪种城镇化都是基于市场主体的选择。

推动农业和农村发展的先进生产要素从何而来,来自于资本和技术,而资本与技术从何而来,答案无疑是城市。把城市发展积淀的资金和竞争中脱颖而出的技术,用在农村发展改革上,具有相当大的改革作用。当今的中国乡村已深深卷入全球化、现代化的开放体系中。尽管乡村是出现在城市之前并且存活下来,但发展到今天,它已离不开城市。当然,乡村是城市原料来源,是城市的母体,对城市发展的促进作用也是不言而喻。让新型城镇化与乡村振兴的速度相适应,可以让中国乡村和城市共赢。

5 结语

甘地曾说,“就物質生活而言,我的乡村就是世界;就精神生活而言,世界就是我的乡村”。其实“我的乡村就是世界”何尝不是一种精神生活。笔者无意品评现代城市发展在面对突发性公共卫生安全事件的不足与弊端,毕竟这是大多数人学习、奋斗、梦想照进现实的地方。笔者所希望的是有更多的人能够关心中国乡村,关心每一个具体人的生命,了解这片土地,以谋求一个村庄乃至一个国家的改变,让每一个离乡奋斗的游子尚有一处褪去浮华,回归安宁的所在。

参考文献

[1]文贯中.政府主导城市化恶化了城乡收入差[M]//黄亚生,李华芳.真实的中国.北京:中信出版社,2013.

[2]石军.人类问题的由来与出路[M].上海:上海人民出版社,2013.

[3]凯文·凯利.失控[M].东西文库,译.北京:新星出版社,2012.

[4]纪红建.乡村国是[M].长沙:湖南人民出版社,2017.

[5]熊培云.一个村庄里的中国[M].北京:新星出版社,2011.

[6]欧阳进良,宇振荣,张凤荣.土地综合生产力评价与土地质量变化研究[J].资源科学,2003,25(5):58-64.

[7]李国亮,李景奇.说说中国不断消失的村庄[M]//姜涛,张榜.理想空间(78):乡村民宿.上海:同济大学出版社,2018.

[8]张艳.加大农村人力资本投资 推动城乡和谐发展[J].农业经济,2006(1):10-11.

[9]李景奇.中国乡村复兴与乡村景观保护途径研究[J].中国园林,2016(9):16-19.

[10]王红原.人与自然和谐共存——《凭祥夏石镇板小屯修建性详细规划》探析[J].规划师,2009(9):77-82.

[11]本刊编辑部.“城乡规划教育如何适应乡村规划建设人才培养需求”学术笔谈会[J].城市规划学刊,2017(5):1-13.