北京天桥地区曲艺表演场所的空间形态发展研究

2020-12-10郭广厚

郭广厚

(北京建筑大学,北京 100044)

北京天桥地区是明清时期天子去天坛祭天的必经之地,民国初年拆除。现在的天桥地区大致范围是珠市口以南,永定门以北,西至虎坊路,东临天坛的这一片区域。历史上的天桥市场是极为繁华的,清末民初著名诗人易顺鼎在《天桥曲》中有着“酒旗戏鼓天桥市,多少游人不忆家”的描绘。北京曲艺文化在这里孕育发展,而作为承载曲艺表演的场所空间形态也同样有着其特有的发展历程,呈现出由传统演绎场所到现代演绎场所然后再寻求回归传统的发展脉络。

一、街头表演的原始空间形态

(一)形成背景

自清朝实施“分城别居”的制度开始,天桥地区逐渐趋于平民化。前门一带商贸的发展带动天桥地区的兴盛,已经出现“集市”“庙会”等商业形式。商业的兴盛带动民间艺术的孕育与发展,但当时的街头艺术表演只是艺人们谋生的一种手段,艺术表演形式杂乱繁多,有著名的“天桥八大怪”。但还没有出现专门进行艺术表演的场所,艺术表演场地的选择比较自由灵活,大街小巷涌现出了了最原始的“撂地”街头露天表演形式,形成了风来散,雨来散的独特风味,据《北平日报》统计,当时这种类型的摊位就有七百多个,在这里设场卖艺的多达五六万人。

(二)“撂地”表演场所空间形态

“撂地”露天表演场所其实就是依托街巷的公共空间在地上画一个白圈儿进行表演。街头艺人会根据具体的表演形式选择表演场地的位置与尺度,有的是选择街头尺度较大的开放式公共空间,进行一些街头杂耍类表演,例如天桥历史上著名的街头表演“耍中幡”。有的是院墙围合的街角半开放空间,进行街头卖唱等艺术表演,有著名的曲艺艺人“穷不怕”,这就是曲艺文化表演的雏形。街头艺人各自划分自己的表演场地行话称之为“画锅”。

这种表演形式主要就是通过艺人的肢体动作以及自然声与观众建立联系。在空间上与观众的距离很近,视线距离小,观众的参与感与互动性很强,有的杂耍表演还有观众的直接参与,没有太多的空间限制。当时这种形式的街头表演大多集中在天桥的西南地区,与商业市场混合布置,且流动性很大。

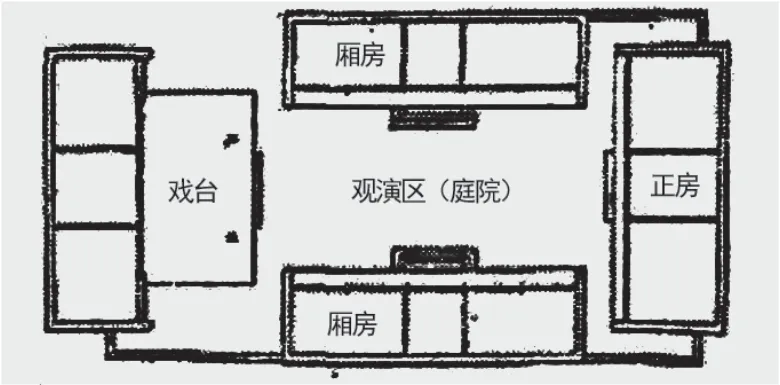

>图1 庭院式观演空间平面图

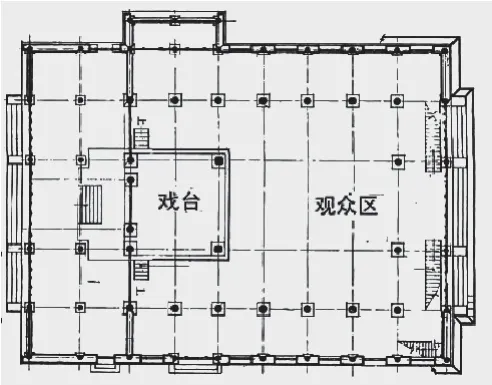

>图2 厅堂式观演空间平面图

>图3 天桥地区特色院落分布图

(三)“戏棚”表演场所空间形态

随着街头艺人的不断增多,以及商贸市场数量的增多,街头表演空间变得紧缺,为了抢占地盘和遮风避雨,许多艺人会用草席、帆布或者铁皮搭建简易的表演空间,这就是最初的“戏棚”。戏棚内部的戏台十分简陋,而且为了容纳更多观众,戏台空间十分狭小。这种戏棚观众花钱才可入棚观看,观众观演形式也由原来的街头随走随看转变为相对正式的落座观看。在空间形态上也形成了相对独立和封闭的表演空间,但是表演场所仍然位于街头,也只是临时性的表演场所,所以表演场所的发展仍然处于最初的原始阶段。

二、依托院落的传统空间形态

(一)形成背景以及分类

民国初年,天桥地区的曲艺文化达到巅峰,已经形成了一种十分成熟和富有地方风格的文化形式并且正在逐渐被人们所认同并广泛地传播开来。当时天桥地区的茶楼、会馆以及祠堂等聚集了大量人流的场所开始将曲艺表演作为一种十分重要的娱乐方式,由最初上门表演的“堂会”发展到后来的独立戏楼、戏园。曲艺表演空间已经远远不是当初的的街头表演形式。根据空间形式的不同可以将这一时期的表演空间分为庭院式和厅堂式,前者是依托传统的四合院形制而形成的室外表演场所,后者则是比较独立的室内演出空间。

(二)庭院式空间形态

庭院式的曲艺表演空间有着十分悠久的历史,起源于北宋时期,在明清时期达到了顶峰。在北京天桥地区庭院式表演空间主要存在于明清时期的会馆院落中,但相对于厅堂式表演空间,庭院式空间相对较少,现在存留下来的也已经很少。

天桥地区曾经的庭院式表演空间布局是依托北京传统的四合院形制。院落的体量较小,多为一二进院落,北侧有正房坐北朝南,东西两侧有厢房,而戏台则一般位于南侧,也有的称为“南楼”,位置与正房相对且都位于院落南北中轴线上,多与院门等附属建筑合建而成(图1)。戏台一般是由台基、柱子和顶部组成的三面开敞的空间,平面形式以方形居多。而位于院落中央的露天中庭空间就成为了观众的观演区,或是摆放临时桌椅或是观众直接站立观看,也会有临时搭建的简易“看棚”,有的会馆建筑中还依托东西两侧的厢房设置看楼,一般是为地位较高的人所提供。天桥地区的庭院式空间实用性大于娱乐性,居住仍是主要功能,观演是其附属功能。作为市井平民聚集的天桥地区,其空间内部的装饰风格也不尽统一,多为各地融合性风格,也相对比较朴素。

(三)厅堂式空间形态

清代厅堂式戏场则是在庭院式戏场的基础上发展而成。在清末民国初年,北京天桥地区的曲艺表演场所的空间形态已经以厅堂式空间为主。主要的场所类型分为两种,一种是由原有的茶楼茶馆,逐渐发展成为以戏曲表演为主要功能的戏园。20世纪30年代,先后建起了歌舞台、乐舞台、燕舞台、吉祥、升平、丹桂、天乐、德盛轩、万盛轩、小桃园、小小、荣华等戏园子20余家。厅堂式表演场所的另一种类型常见于会馆院落中的独立戏楼。其形制与戏园类似,并且现在仍有较多且较为完整的遗存,以湖广会馆戏楼、安徽会馆戏楼较为著名。

无论是沿街开设的大众戏园还是位于会馆院落内的戏楼,其内部空间布局都比较类似(图2)。这类厅堂式戏楼的内部空间较大,平面呈矩形,面阔5间居多,中间的开间最宽敞,进深一般为7间,高度一般都是两层。戏台位于长轴的一端靠墙布置,戏台平面与庭院式的戏台类似,也是呈方形,除背面以外,三面开敞,四角有木柱支撑,台面前端有大概高30~60cm的木质围栏。除了戏台以外的空间就是观众区,观众区以最外端的围廊分为两层,通过两侧拐角处的楼梯相连通。首先是首层区域,正对戏台的方形观众区面积最大,所能容纳的观众最多,称为“池座”。“池座”两侧的观众席称“两廊”,戏台两侧也有观众席,称作“两厢”。二层的观众席称为“楼座”,楼上正对戏台的观众区视线最好,一般都是达官贵人所在区域,称为“包厢”。而楼上位于戏台后侧也有座位,这儿的观众席视线最差,只能看到演员的背影,所以在这儿观看通常是不收费的。虽然厅堂式戏楼与戏园内部空间大体一致,但是戏园内部功能与空间布置较为自由,通常也兼做其他功能。而会馆内部的戏楼在位置和空间上都十分的规整,是会馆内部最为重要的建筑,建筑内外装饰也较为华丽。

三、现代剧场的集中式空间形态

(一)形成背景

天桥地区的繁华在民国初年达到了顶峰,之后随着民国政府迁往南京,以及后来侵华战争爆发之后北平沦陷,天桥地区开始逐渐衰败,曲艺表演艺人开始逃亡别处谋生,“文革时期”天桥艺人被解散,天桥地区渐渐失去了往日的繁华。

改革开放以后,政府对天桥地区进行了一定程度的建设,对天桥地区的商业、娱乐以及居住场所进行整治,但是仍然没有建成合适的曲艺表演场所。直到近些年,天桥地区作为曲艺文化起源地,其历史与艺术文化价值再次被民众以及政府高度重视,力图将天桥地区建设成为北京的曲艺文化城市名片,为此对天桥演艺区的建设被列入了“十二五”规划。在这样的政策背景下,天桥地区相继建成了天桥剧场、德云社、万胜剧场、天桥杂技剧场、中华电影院等14个剧场,未来将建成多达30多个综合性剧场。天桥曲艺表演场所的空间形态也逐渐转变为现代剧场的大型集中式空间形态。

(二)空间特点

与天桥地区明清时期传统的曲艺表演场所相比,天桥现代剧场空间有以下几个不同特点。首先是现代剧院空间的功能比较专一,明清时期天桥地区传统的会馆、戏园空间在功能上还兼做饮茶、休憩、居住等附属空间之用,而现代剧院是专门进行曲艺表演的场所,在空间的功能上具有很大的专一性。第二个特点是现代化的天桥剧院空间是由多个表演空间组合而成的大型综合体,这与历史上的传统厅堂式戏楼仅有的内部两层单一空间是完全不同的,可以容纳更多的观众以及进行多种类型的曲艺表演。现有天桥地区的多数剧院内部空间都是由多个空间组成的,以天桥艺术中心为例,其内部包括1600座的大剧场、1000座的中剧场、400座的小剧场、300座的多功能厅、4个核心艺术剧场。最后一个特点是现代剧院的内部空间布置更加专业化,更加科学合理,传统的戏楼内部空间体量不大,曲艺表演都是通过自然声的直接传达,观众区布置也比较自由灵活。而现有的剧院内部空间布置是集声学、光学、色彩等多学科而进行设计的,使观众能够获得更好的观演体验。

四、回归传统的改造与再利用空间

(一)形成背景

北京天桥地区经过最近几十年的重新规划建设,已经从城市宏观角度逐步建设成为以曲艺文化为主轴的重要文化区。在各种现代化的剧场不断涌现的同时,天桥地区仍然存留至今的传统院落却越来越被民众所淡忘。原汁原味的北京曲艺文化正是从这些曾经的街巷院落之间孕育并且传播开来,只有这些传统院落才能真正体现曲艺文化的精髓。应该让曲艺文化不断回归传统,让曲艺演绎回归现有的传统院落,这正是天桥地区曲艺文化演绎场所的未来发展趋势。

(二)可行性条件

天桥地区历史遗存丰富(图3),有区级文物保护单位2处(宜兴会馆和新市区泰安里)、保护院落8处、其他特色建筑9处(曾经的山西浮山会馆、山西平介会馆、当业会馆、越中先贤祠、现有的北京风雷健身艺术培训学校、合顺居饭馆、张一元茶馆、梨园剧场、华康里)。可利用的较为完整的院落约占15%,但是天桥地区内部诸多片区乱拆乱建,建筑老化比较严重,而且现代新式小区的相继建成也在不断改变原有的历史风貌。对天桥地区传统院落的保护与利用已经刻不容缓,同时也为传统院落空间的再利用提供了一个契机,为此天桥地区已经成立了天桥民俗文化社、天桥民俗文化保护委员会来恢复天桥地区的文化活力。

(三)改造与再利用策略

要想实现曲艺文化的回归,需要将曲艺文化与现有的较为完整的历史院落、历史会馆结合起来。在对历史院落进行保护的基础上,充分利用传统院落的内部空间,承接各种曲艺表演活动,为曲艺表演艺人的回归搭建传统表演平台。首先是对现有的可利用的院落进行保护和修缮,保持其原来的建筑特色与风貌,进行适当改造以继续作为对公众开放的曲艺表演场所,形成以点带面的曲艺文化复兴格局。其次,并不是所有的保护院落都适合改造成为曲艺表演空间,很多院落形制并不完整而且已经受到了很大的破坏。而对于这些院落应该根据院落建筑布局、空间形式等具体特点,将其改造成可以为演绎空间提供相关服务的附属空间。

五、结束语

天桥地区的曲艺演绎场所从明清时期至现代共经历了原始、传统、现代与回归四个关键时期,也记录着北京天桥曲艺文化从最初的街头表演发展成为今天具有区域代表性的艺术形式的历程。在传统演绎场所不断退出历史舞台的今天,现代化的城市建设不断吞噬天桥地区原有的历史风貌,但是对天桥地区传统演绎空间的保留与传承仍然具有十分重要的时代意义与艺术价值。