腹腔镜全腹膜外疝修补术结合自制网塞应用于大疝囊腹股沟疝的临床研究

2020-11-24张华杰樊庆洋徐乐君

张华杰,樊庆洋,王 楨,徐乐君

腹股沟疝是一种临床常见病,尤其在基层医院更为常见。传统的腹股沟疝修补术对腹股沟区进行广泛分离,局部损伤较大,可能致精索损伤或睾丸萎缩。目前随着微创外科的发展,腹腔镜下腹股沟疝修补术已成为腹股沟疝的外科治疗金标准[1],其以术中损伤小、术后恢复快、术后疼痛轻等优点而被外科医师广泛应用[2],其中又以TEP(腹腔镜下完全腹膜外疝修补)疗效更为得到肯定,但TEP手术使用的器材和补片等价格昂贵,并且一般只用于疝囊直径小于4 cm 患者,传统TEP 仅修补腹膜筋膜缺损,而腹壁缺损仍然存在,补片钉合又有一定的慢性疼痛并发症,因此本研究在TEP 术式的基础上采用自制网塞[3]填塞腹壁缺损和平型补片免钉合方法来强化腹股沟疝流出道修补,临床特别应用于腹壁缺损≥6 cm 的大疝囊腹股沟疝患者,取得了满意效果,扩大了TEP 手术适应证范围,同时可降低患者费用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2016 年7 月—2019 年6 月,将上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院(原上海市第二人民医院)收治的30 例行TEP 加自制网塞填塞腹壁缺损修补术的大疝囊(腹壁缺损≥6cm)腹股沟疝患者作为研究组,并将既往和同时期上海市第二人民医院收治的30 例行TEP 单纯平型补片免钉合疝修补的大疝囊腹股沟疝患者作为对照组。其中男性55 例,女性5 例,患者年龄为42~87 岁,平均年龄为(57.6±2.4)岁。患者疝类型有直疝13 例,斜疝47 例;单侧疝59 例;双侧疝1 例。两组患者性别、年龄、术前腹股沟疝类型单侧及双侧疝例数差异无统计学意义(P>0.05)

1.2 手术方法

两组均采用气管插管麻醉。仰卧位头低脚高15°,向疝部位对侧倾斜手术床,术前将疝内容物还纳入腹。选择脐下缘约1.5 cm 切口,切开腹直肌前鞘,牵开腹直肌,用手指沿腹直肌及其后鞘之间向下分离,半月线以下腹直肌后鞘缺如,注意勿分破腹膜。将腹腔镜镜管向耻骨方向钝性分离腹膜前间隙,置入螺旋镜鞘,进气CO2压力维持在12~14 mmHg,在腹腔镜引导下分别于脐与耻骨联合连线上1/3,2/3 处穿刺5 mm Trocar 两操作孔。扩大游离患侧腹膜前间隙,外侧至髂腰肌,下至耻骨,内侧至腹中线,同时仔细辨认疝囊与腹壁下血管的解剖关系。直疝疝囊和较小的斜疝疝囊,局限在腹股沟区,疝囊游离较容易。对于完全进入阴囊的可复性较大斜疝,腹壁缺损≥6 cm,大多数疝囊是空虚的,在疝囊颈外侧将其游离,近端接扎切断,远端旷置于腹股沟管。尽可能分离精索与腹膜,直至距内环口6~8 cm,使精索腹壁化,显露整个耻骨肌孔,其可见腹壁缺损的大小、位置。对于较大的斜疝疝囊,偶可见腹壁下血管斜跨疝囊,影响疝囊游离,可将其结扎切断,再进行分离。完成整个腹膜前间隙游离后,选用15×15 cm2巴德聚丙烯补片,根据术中情况裁剪补片,剩余部分制作圆锥形网塞,网塞高度为3~4 cm、直径3~6 cm,网塞大小根据腹壁缺损大小而定,网塞填塞应按疝流出道方向,尖端指向外环,网塞底面平内环口,朝向腹膜,网塞置入后恰到好处,封堵整个疝流出道的腹壁缺损段。再置入平形补片,补片的位置以腹壁缺损为中心,补片的下缘插入已分离好的精索与腹膜之间,将疝囊拉向补片的腹膜面,覆盖整个耻骨肌孔,不论腹壁缺损大小,补片、网塞无需钉合器固定。对照组省去网塞制作及填塞步骤,其余操作和研究组相同。

1.3 观察指标

观察两组手术时间、术后住院时间、术后异物感、阴囊血肿、一次性手术耗材、恢复正常工作生活时间。

1.4 统计学分析

采用SPSS 18.0 统计软件进行统计分析和处理,计量资料采用“均数±标准差”()表示,以百分率表示计数资料,以卡方检验,以P<0.05表示数据差异有统计学意义。

2 结果

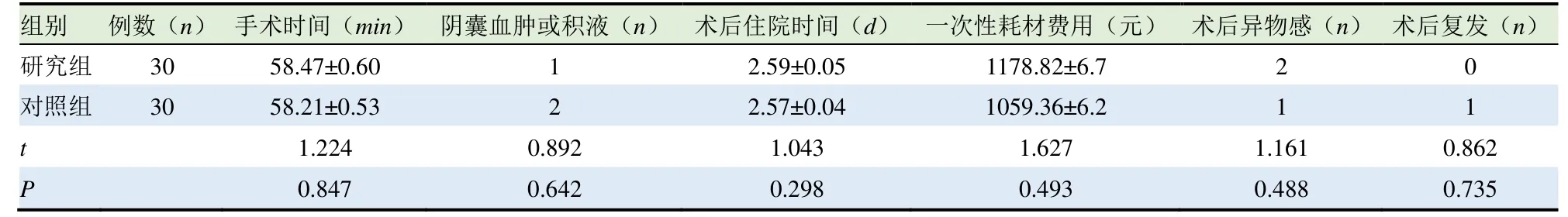

两组全部顺利完成手术、24 h 后下床活动,2~3 d 出院。研究组(置入网塞)术后异物感2 例,阴囊血肿1 例,异物感3 周内消失。对照组(非置入网塞)异物感1 例,恢复时间同对照组,2 例发生阴囊血肿,穿刺抽液后1 月内治愈。两组随访6~36月均无复发。两组患者手术时间、术后住院时间、阴囊血肿例数、一次性耗材费用及切口异物感例数差异无统计学意义(P>0.05)。手术结果见表1。

表1 两组临床观察指标比较(±s)

表1 两组临床观察指标比较(±s)

组别例数(n)手术时间(min)阴囊血肿或积液(n)术后住院时间(d)一次性耗材费用(元)术后异物感(n)术后复发(n)研究组 30 58.47±0.60 1 2.59±0.05 1178.82±6.7 2 0 1 t 1.224 0.892 1.043 1.627 1.161 0.862对照组30 58.21±0.53 2 2.57±0.04 1059.36±6.2 1 P 0.847 0.642 0.298 0.493 0.488 0.735

3 结论

微创技术的发展,使腹腔镜下腹股沟疝修补术成为外科治疗腹股沟疝的成熟手段。基本术式有TAPP 和TEP 术。由于TEP 完全腹膜前进路,无需进入腹腔,避免了对腹腔内脏器的损伤及腹腔内粘连的形成[4],故TEP 术相对手术并发症较少。但传统TEP 需使用价格高昂的一次性手术耗材,如一次性钉合器、预制成型补片(如3Dmax 网片)等,患者难以承受,使TEP 手术不能得到广泛开展。传统TEP 为防止网片卷曲、移位,强调补片固定,采用疝钉合器将补片固定于耻骨结节、腹股沟韧带边缘、Cooper 韧带、腹横肌弓状缘联合肌腱及腹横肌上,容易引发术后疼痛、出血等并发症。有文献报道传统TEP 引起术后慢性疼痛发生率高达4%~5%[5-6]。很多学者采取补片免固定方法来减少慢性疼痛的发生,收到很好的效果,并进行了临床对照研究,认为在治疗效果、复发率方面与网片钉合无明显差异,但术后疼痛明显减少[7]。国内外关于大直径腹股沟疝的腹腔镜下修补效果未有一致意见[8]。目前补片免固定TEP 一般多用于腹壁缺损腹壁缺损<4cm 的腹股沟疝,但对于腹壁缺损≥6cm 较大的腹股沟疝,单纯行免固定TEP 是不够的。因TEP 术式只修补耻骨肌孔内的腹横筋膜缺损,而对腹壁缺损没有修补,疝流出道还在,如腹壁缺损巨大,单纯的补片很难支撑住如慢性咳嗽、前列腺肥大等病人来自腹腔内压力的冲击。对于此种大腹股沟疝,研究人员在补片免固定的基础上采用自制网塞填塞技术来封堵疝流出道,取得了满意的效果。网塞充填式TEP 修补了腹横筋膜缺损,同时也修补了腹壁缺损,其不但用于腹壁缺损较小的疝,更适应于腹壁缺损较大的直疝及斜疝,明显增加补片修补腹股沟疝的应用范围,扩大了手术指征。研究人员取材于普通的聚丙烯网片,临场制作,根据腹壁缺损大小、腹股沟疝类型等个体化因素进行量身定做。自制网塞为一个锥型疝环充填物,高度、直径和腹壁缺损完全相等。网塞植入时,尖端指向外环,底面平内环口朝向腹膜,放置后的网塞完全契合在腹壁缺损中,在网塞与腹膜之间再植入足够大的补片覆盖整个耻骨肌孔,网塞、补片无需另行固定。对腹壁缺损≥6cm 较大的腹股沟疝行免固定TEP 疝修补时,补片和网塞同等重要。平型补片加强了腹股沟管后壁,网塞则完全封堵了疝流出道,彻底杜绝疝的复发。从手术效果上看,补片免固定TEP 加用网塞充填技术才是一种比较完美的腹腔镜疝修补术式。

网塞充填式TEP 术使用网塞充填腹壁缺损时,应避免网塞尖端过度外置,以防网塞进入外环皮下处或进入阴囊内,使网塞失去封堵效果。网塞的置入不会压迫精索,术后没有发现睾丸肿痛的病例,随访也没有睾丸萎缩现象。少数出现术后异物感,随着正常生活的恢复异物感逐渐消失。网塞充填式TEP 无其他不良反应发生,其并发症和对照组相仿。对开放型无张力疝修补术后复发的病例也适应于网塞充填式TEP,其避开了前入路原切口处的补片粘连,直接从后入路进入腹膜前间隙,将复发疝囊从精索上分离出来,使精索腹壁化,置入网塞和补片,缩短了手术时间,目前腹腔镜手术在双侧疝与复发疝方面的优势已得到认可[9-10]。女性患者同样也适用网塞充填术式,腹股沟管内为子宫园韧带,研究人员采取子宫园韧带离断将其和疝囊及腹膜一并向上分离至内环口6~8cm,再置入网塞及补片完成手术,随访效果满意。疝囊越大、腹壁缺损越大,技术要求越高,手术时间相对延长,阴囊血肿发生率较高,是TEP 术后最常见的并发症之一[11],本组共计有3 例发生术后阴囊血肿,均予以穿刺抽液后恢复。从本次临床研究中可以明确,网塞充填式TEP 适用于腹壁缺损≥6cm 的大腹股沟疝的治疗,可在直视下操作,网塞制作不增加手术耗材费用,补片免固定不会损伤神经血管,术后恢复快,无疼痛发生,并发症少。

通过腹腔镜全腹膜外疝修补术结合自制网塞应用于大疝囊腹股沟疝的临床研究,对于腹壁缺损≥6cm 的大疝囊腹股沟疝,通过腹膜外间隙植入免固定平型补片修补腹横筋膜缺损,结合自制合适网塞,彻底填塞腹壁缺损处,达到第二重屏障的作用,彻底杜绝疝术后的复发。网塞充填技术是对补片免固定TEP 术式改进和完善,网塞充填式TEP 是一种更安全、实用、更为理想的疝修补术式,具有较广的临床应用前景和价值。