依托于自制实物模型认知的高中生物深度教学实践

——以“自制简易DNA 双螺旋模型”为例

2020-11-23安徽湖南

安徽 湖南

模型与建模是科学思维素养的组成部分,有利于培养学生的深度学习能力。深度学习理论要求学生能够积极地参与有挑战的学习议题,并具有对复杂概念或知识进行理解、应用、分析、综合和评价等的高阶思维。生物模型是高中生物教学中重要的知识载体,制作实物模型则是对深度学习的持续性过程的有力支撑。在多数教学实践中,实物模型的制作仅仅起到对一般生物知识进行浅显的展示作用,没有深度贯穿于整个教学过程。鉴于此,本文以“自制简易DNA 双螺旋模型”为例,展示将自制实物模型渗透于深度教学的一般流程,为依托于制作实物模型进行深度教学实践提供参考。

1.实物模型概念、认知与简易制作过程

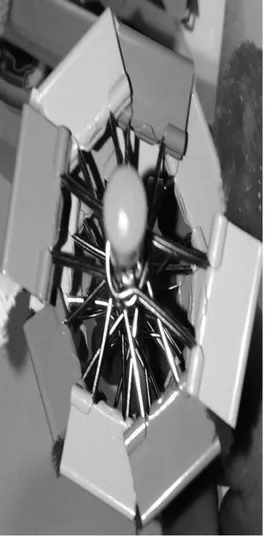

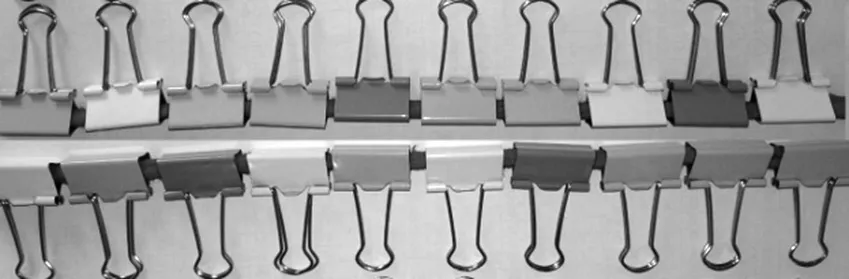

实物模型是一种物理模型,是以实物的形式借助其他学科知识和手段直观地表达生物学知识,揭示生物学现象的本质特征及生命规律的一种方式。常见的高中生物实物模型有真核细胞的三维结构模型、DNA 双螺旋结构模型及减数分裂中染色体变化的模型。实物模型认知就是制作、展示、学习、修正和应用实物模型的过程。《普通高中生物学课程标准(2017 年版2020 年修订)》(以下简称《课程标准》)要求:结合DNA 双螺旋结构模型,阐明DNA分子作为遗传物质所具有的特征。自制DNA 双螺旋结构的实物模型如图2(可显示两个沟,上面是小沟,下面是大沟),图3 为俯视图。

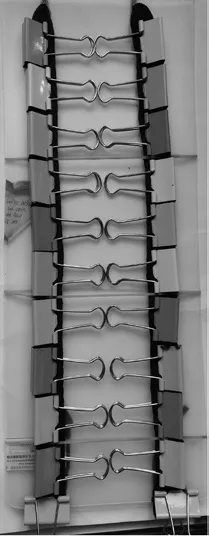

图1

图2

图3

材料:若干个19 mm 和20 个25 mm 规格的粉、黄、蓝和青的四色燕尾夹(分别表示A、T、C 和G 的脱氧核苷酸,其中燕尾代表配对时的氢键);一支直径8 mm 的圆柱铅笔;三条宽1.5 cm 的布条带,其中两条长33 cm,另外一条长20 cm;一块宽12 cm、长33 cm 的塑料板;三条皮筋。

制作流程:取塑料板,据上沿1 cm 处挖两个小孔,两小孔之间距离6 cm,并将两条33 cm 的布条带一端分别固定在塑料板的小孔内;分别将10 个25 mm 规格的燕尾夹从一端依次以适宜的间距夹在布条带上,制成两条燕尾夹串,左、右的燕尾夹带平行排列,将燕尾相对放置并相扣,同时确保粉色和黄色对应,青色和蓝色对应;最后用皮筋将两条燕尾夹串固定在塑料板上,两个布条末端另用燕尾夹固定(如图1)。再利用19 mm 规格的燕尾夹,确保粉色和黄色对应,青色和蓝色对应,然后每一对燕尾末端相扣,用横切面直径8 mm 铅笔紧密地穿过每对燕尾夹尾洞,用20 cm 的布条带串起来,最后按盘旋式制成双螺旋结构(如图2)。

2.依托自制模型的深度教学实践

DNA双螺旋结构的发现是生物科学史上的重大发现,其历程也是深度探究DNA 结构特征的过程,标志着生命科学研究从宏观走向微观。自制模型为学习DNA 结构提供实践活动载体和情境,实现学习目的的具体化和形象化。以结构与功能相适应的生命观念统领于整个教学实践过程,依托于自制的实物模型,提出假设质疑后利用科学史资料和科学逻辑推理论证质疑并检验结论,从而达到深刻理解DNA 的稳定性、多样性和特异性的教学目的。

2.1 展示模型,深化情境认知

好的情境需要避免表面化,同时要能唤醒学习意愿,连接旧知识,让学生从中发现与生物学有关的问题,建构概念、提炼观念、训练思维、感悟美好。DNA 双螺旋结构实物模型是对DNA 分子结构的归纳和抽象后的简化,能够促使学生深刻感知DNA 结构特征。常规DNA 雕塑的图片无法直观体现DNA 的具体结构,两条带状物体的盘旋不利于诱发学生对“DNA 的结构”的深度认知。而深度学习是建立在一定的理论基础上的一种有意义的思考。结合DNA 雕塑的图片,直观展示DNA 双螺旋模型,可以唤醒学生对碱基、脱氧核糖、脱氧核苷酸及脱氧核苷酸链的回忆,为深入学习DNA 双螺旋结构具体内容提供基础知识,并激发学生对DNA 结构的思考与质疑,激发学习热情。

2.2 整合模型,深化论证过程

传统的教学以讲授式教学为主,导致学生缺乏学习的自主性。而自制实物模型需要学生主动动手、动脑参与,有利于交流辨析,并充分调动学生的批判性思维以提出质疑。同时,引导学生积极筛选、整合相关资料进行论证并解决问题,通过驱动学习任务,加深学生对生物学现象、概念和原理的理解,达到深度学习的目的。实物模型要求能够准确反映相应生物结构特定的形态、特征与本质。笔者以DNA 双螺旋实物模型为知识载体,在问题串的基础上,引导学生质疑并论证的深度教学实践过程如下:

任务1:通过学习教材中相关资料,论证DNA 双链结构特点及其稳定性。

问题1:沃森和克里克否定其所搭建的三螺旋模型链结构的依据是什么?

资料1:威尔金斯和富兰克林提供的DNA 的X 射线衍射图谱和自制实物模型的俯视图(如图3)。

问题2:两条脱氧核苷酸链如何形成双链DNA 分子?

资料2:多媒体课件展示4 种脱氧核苷酸结构示意图、DNA 双链平面图和自制模型的碱基对结构(如图1)。

问题3:脱氧核糖和磷酸交替形成基本骨架在其外侧还是在内侧?

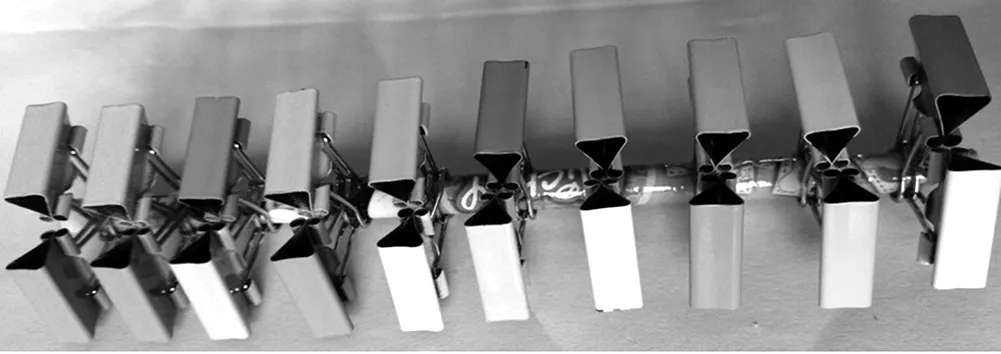

活动1:构建碱基在外侧,脱氧核糖和磷酸交替形成的骨架在内侧的DNA 模型(如图4),引导学生从磷酸分子亲水性和碱基结构疏水性的角度,解释此种模型错误的原因,并强调DNA 内侧的碱基是疏水的,碱基对之间的氢键和上下碱基对之间形成的碱基堆积力是构成双螺旋结构的内部原因。

图4

问题4:观察DNA 双螺旋实物模型,靠近内侧的碱基是如何配对的?

活动2:审视自制的DNA 双螺旋模型碱基对配对的方式,质疑代表A 的粉色和代表T 的黄色、代表G 的青色和代表C 的蓝色配对方式的正确性。

资料3:多媒体课件展示嘌呤碱基(A 和G)的双环结构与嘧啶碱基(T 和C)的单环结构示意图,并说明DNA 的双链脱氧核糖核苷酸对应部位的碱基之间的距离只能放下一个嘌呤碱基和一个嘧啶碱基。

问题5:碱基对是由一个嘌呤和一个嘧啶组成,如何判断是A 和T、G 和C 配对?

资料4:化学家查哥夫通过定量检测不同生物细胞的DNA 中的四种碱基含量的规律性,提出所有DNA 中A 和T 的摩尔含量相等,G 和C 的摩尔含量相等。

问题6:脱氧核苷酸链的方向如何界定?DNA 分子的两条链反向平行是如何体现的?

资料5:多媒体课件展示脱氧核苷酸的结构示意图中脱氧核糖3 号碳位置和5 号碳连接的磷酸基团,为了区别方向,可在自制模型中用打结的方式表示5′端(如图1)。

在问题引导下,学生参照自制模型、搜寻资料证据、推理归纳、形成结论、阐述观点,在彼此交流、相互批判质疑中深化认识DNA 双螺旋结构,从而发展并提升学生的深度学习能力。解决完上述问题并完成相应质疑的论证,学生就会对DNA 结构模型的发现历程和DNA 双螺旋结构的主要特点产生深刻的认识:双螺旋结构的稳定性一部分是由碱基之间的氢键决定,另一部分是由碱基对之间的疏水键决定。碱基对的堆积可填充DNA 结构的空间,且碱基对是无极性、疏水的,使得DNA 分子存在于含水的原生质中有相当稳定的作用。双螺旋的形成使DNA 结构更紧凑,避免内部结构发生改变,保证了遗传信息的稳定性,两条链的方向保证了遗传信息的传递和表达的有序性。

2.3 结合模型统计碱基数量,深化逻辑推理能力培养

论证包括利用逻辑的推理。以碱基互补配对原则进行碱基数量关系的推导可以培养学生的逻辑推理能力,深化理解DNA 分子的多样性和特异性。

任务2:引导学生抽去自制模型的绳线后拧成图5 样式,以便统计DNA 双螺旋实物模型中相关碱基对的排列及数量,深化理解DNA 分子的特异性和多样性。

图5

活动3:观察记录每个模型中不同颜色燕尾夹代表的碱基排列顺序,并比较其差异。

问题7:比较每个自制模型中碱基对排列顺序是否一样。阐述DNA 虽然有四种脱氧核苷酸但是能储存足够多的遗传信息的原因。

活动4:统计并计算每个模型中单链和双链中A+T、G+C、A+G、C+T、A+C 及G+T 的数量比,归纳其规律:

规律1:嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数;任意两种不互补的碱基之和相等。

规律2:两对非互补碱基和之比在DNA 的两条单链中互为倒数,在整个分子中此比值为1。

规律3:两对互补碱基和之比在DNA 的两条单链中相等,在整个分子中此比值也相等。

活动5:利用碱基互补配对原则,通过计算相关碱基的数量关系推理得出以上规律。

以上的活动和推理可以透过碱基互补配对的表面,发展学生的逻辑思维能力同时使其深刻理解每种双链DNA的特异性和多样性不仅体现在碱基排列顺序的差异上,还体现在 :每一种双链DNA 中(A+G)/(C+T)=1;而(A+T)/(C+G)的值不一样。可以用来表示来自同一种生物组织的DNA 的特异性、不同生物的DNA 的多样性。

2.4 修正模型,深化知识获取

通过对自制实物模型的展示和学习,学生初步认识了DNA 的结构:两条链反向平行螺旋缠绕,内部通过碱基互补配对原则形成氢键相连。基于此,教师应鼓励学生认真观察自制模型,并指出自制模型中可能的错误,比如:四种颜色表示的碱基是否遵循碱基互补配对原则,两条链有无体现反向平行等。最后指出自制模型的缺陷并修正,从而达到深化学习内容的目的。比如,模型中没有体现脱氧核苷酸的组成结构;两条反向平行的核苷酸链围绕某中心轴相互缠绕,但这个中心轴不是碱基对间氢键的中心线;无法表示出碱基对之间的氢键数量等。这样,学生明白模型的建立是一个不断建立—修正—再建立的过程,符合科学知识发现的过程。

2.5 借助模型,深化知识迁移

知识的迁移应用可以深化对知识的理解和认知,有助于培养学生的综合能力及创新意识,而知识迁移应用的本质就是深度学习。DNA 指纹技术是DNA 结构特异性的重要迁移应用,初学者无法感悟和理解用合适的酶将待测DNA 切成片段电泳的过程。因此,可用模型模拟如何用DNA 探针来检测某环境中是否存在某种病毒,比如新型冠状病毒肺炎,理解与应用DNA 分子杂交技术。

活动6:检测某环境中是否存在某种病毒核酸分子。

以某个模型的一条链为探针,其他多个模型的多条链组成环境中存在的核酸分子的核苷酸链。通过核实该环境中是否存在与探针能够进行碱基互补配对的核苷酸链,检测病毒的有无。

3.教学实践反思

重实践是《课程标准》的基本理念之一,强调学生学习的过程是其主动参与的过程,让学生积极参与动手和动脑的活动,在学习活动中加深对生物学概念的理解,养成科学思维的习惯及创新实践能力。引导学生自制模型并用于教学实践是重实践的重要方式,更是开展深度教学的有效途径。自制模型不应该追求于制作过程和结构本身的复杂性,而应突出其代表的生物学结构的特点与本质,更要使其服务于教学实践的每个环节,从而充分发挥自制模型可达到的最大教学效果,促使学生深度思考,深度学习,真正做到将渗透于模型中的生物学知识进行有效挖掘、理解并迁移应用。