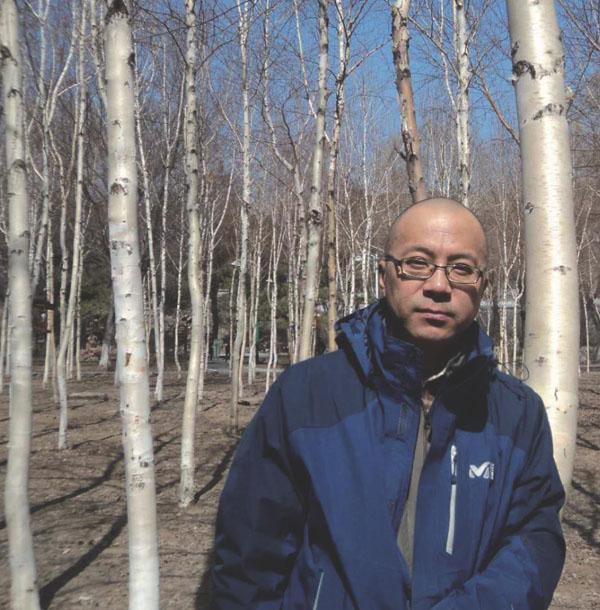

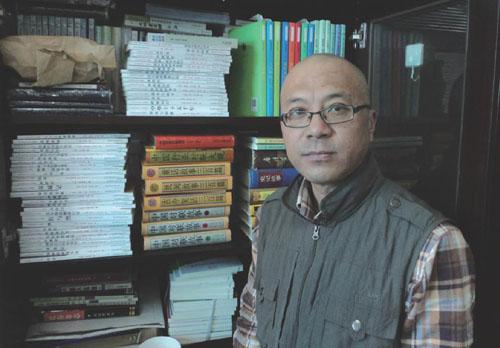

我的名字还叫于德北

2020-11-06于德北

于德北,中国作家协会会员,长春市作协副主席。1984年开始文学创作,在《小说选刊》《诗刊》《散文》《散文选刊》《儿童文学》《小小说选刊》等报刊上发表文学作品400余万字。出版有长篇小说《零点开始》,长篇随笔《我和端端》,散文集《自然笔记》,散文诗集《渡口集》,短篇小说集《少年菊花刀》,小小说集《杭州路十号》等六十余部。曾获第三届中国小小说“金麻雀”奖、冰心图书奖、冰心散文奖等奖项。有作品被译介到日本、越南、俄罗斯、美国、泰国、马来西亚等国家。

二十多年前,中国吉林有一本杂志,名字叫《青年月刊》,在杂志风行的那个年代,这本杂志也是同类青年杂志里的“排头兵”。后来我有幸在这里工作了两年,为之努力过、奋斗过,和它一起沥雨迎风地见证了我的青春岁月。在我来这里之前,我便与之有过交会,这是我工作情感中最为复杂的一段,所以一回忆到这里,我的胸中蓄满酸楚的感动,眼角也不禁点点晶莹,套用艾青先生的一句名言,那便是:为什么我的眼里常含泪水,因为我对这本杂志爱得深沉。

对于别人来讲,这是一本杂志,但对于我,这仿佛是人生的重新开始。

1983年的春天,我因“预考”的关系提前离开了高中校园,一个人飘荡到社会,头上顶着“待业青年”这块巨石。我去筑路,去建筑公司做混凝土工,每个周三的早晨去街头卖《影视图书广播周报》,再有业余时间,去校园门口卖剪纸——为孩子们剪十二生肖,所有的一切只有一个目的,那就是生存。孤独、寂寞、忧伤、恐惧,如百种毒蛇昼夜纠缠着我,让我没有一刻安宁。

在工地,我是最卖力气干活的临时工。别人都以为,我希望有一天可以“转正”,殊不知,我只想用体力上的透支来冲荡情绪上的超支。我曾经一天拿到过七个“工”,一个“工”价值一元八毛三分钱,结算起来,总共是十二块八毛一。那一天,我一个人去街边喝酒,十分奢侈地要了一份酱棒骨,我自己喝了一斤白酒,用十二块八毛一分钱的资历重新思考人生。

我的父亲叫于振波,是“老北航”的高才生,他是学飞机发动机的,大学二年级的时候便以辅导员的身份管理一年级的学弟学妹。那时,他已与母亲订婚,一心要把母亲带到北京去。众所周知,在20世纪60年代,把农村户口落到北京是何等艰难。为此,父亲放弃了留校的机会,转至中国力学研究所,后又转至中国科协。他辗转腾挪,最终还是梦想成空。如果说还有所幸运的话,那就是他认识了高士其先生,并受其影响弃工从文,成为一名科普作家。

他后来从北京回到东北,支援边疆建设,母亲和我还有妹妹的户口从乡下落到了长春。父亲的人生有了巨大的转折,这个转折对他的事业来说,有可能是痛苦不堪的,但对于我们的家庭来讲,幸福从此降临。我们终于吃上了“红本儿”,这在长达十余年的时间里,在我们曾经生活过的那个平原小屯及周边的村落,既为美谈,也成了众多亲朋好友心中的艳羡。

父亲开始勤奋地写作,他写字台的玻璃板下时常会出现一张张绿色的汇款单。那是母亲的骄傲与自豪,她常常在攒齐三五张稿费单之后,带着我和妹妹去邮局,取完钱后,带着我们去买文具及吃食,当饭菜热气腾腾地上桌之后,父亲总会陪着爷爷喝上两盅。

稿费单啊,一张就八元、十元、十五元,这是多少个“工”能顶上的呢?

时过境迁,我总拿此事和我的朋友们开玩笑,我说:“我最初的文学目的是不纯粹的,我是为了钱才选择写作的啊。”

朋友们安慰我说:“谁的写作是完全纯粹的呢?”

我们都开心地笑了。

七“工”那天,我喝酒一直喝到了后半夜十一點,老板收摊儿的时候,长长的案板上只摆着我一个人的酒碗。老板说:“兄弟挺能喝呀。”我傻笑着回答:“我要当个作家。”老板没听清楚,重复着刚才的话,说:“兄弟挺能喝呀,一个人‘造了一斤。”我突然摔碎了酒碗,仰天大笑,认真地回答他说:“我,于德北,要当个作家!”

因为那个碗,我陪了老板一毛一。本来是一毛,但我自愿多赔了他一分钱。

一分钱是福。

说实话,我选择写作,除了父亲的影响,还有一个人对我的鼓励最大,这个人叫奥斯特洛夫斯基。他写了一本在我至今看来也是最为励志的小说,大家耳熟能详,这部小说的名字叫《钢铁是怎样炼成的》。主人公是保尔·柯察金,一个战士,一个斗士,一个勇士,一个坚强不屈的人,正是因为他的存在,才涤荡我自身之中的“小我”,让那些曾经困惑我的毒蛇们自断七寸,纷纷退至我目光不屑的、它们固执甘守的阴暗的角落。困难又算得了什么呢?纵它是百万障门,只要你迎头直撞,门门皆为你开。

于是我开始练笔了。

我写诗,写散文,写小说,甚至写广播剧,每天在工余时间去街边的绿色邮筒投稿,每天也在收发室承接一沓又一沓的退稿通知。不知为什么,我从来没有气馁过,我如被吸入黑洞一般,除了忘我就是忘我,满心满脑都是那些不着边际的文字。

应该是1984年,终于有一天,我收到了一沓日期相同的报纸,那是一张县级小报——《怀德报》,我在副刊的一角发现了我的名字,那首发表在此的八行小诗,行行都如大海的波浪,初抵脚踝,便把我瞬间淹没。我举着报纸,像举着一面青春的旗帜,我在道路上奔跑,就像保尔·柯察金骑马冲锋。谁也不会相信,在那一刻,我脸上的泪水不是咸的,而是甜的,是撕心裂肺寸断肝肠的甘甜。

随后,我的又一首小诗发表在《参花》上,为我做责编的是中国著名诗人、评论家徐敬亚,他用左手写的用稿通知我至今保留,他力透纸背的笔迹让我感动至极。这是更为莫大的鼓励吧?我无法用任何的语言来形容它。就在前几天,我读了他为已故著名诗人邵春光写的评论文章,笔笔精致,字字情真,不由让我回想起我的文学生涯之初,他助我迈出的那一步脚印的印痕,早就镌刻在我的心底了。

开始,真正的开始。

虽然都是一些小报,但对我来说意义非凡。

叫我如何忘怀!

直到有一天,《青年月刊》的编辑刘翠玲找到我,对我说:“我知道你的故事,你是我们省自学成才的典范,能为我们的杂志写一篇文章吗?介绍一下你自己,同时也鼓励一下我们身边的那些人。”

这是我第一次被国内著名的青年报刊约稿,我的自豪感刹那“爆棚”,当天,我便满怀激情地一蹴而就,写下了曾经轰动一时的《我的名字叫于德北》。

这是我文学生涯的一个小结。

此后的岁月便在诸君的视野里了。

图片由本文作者提供

编辑 木木 691372965@qq.com