新课标下气泡图在小学科学课中的应用

2020-11-06邹菊芳

邹菊芳

【摘 要】小学科学课程内容的结构编制上是步步推进,层层深入的。气泡图作为思维导图的一种形式,是一种典型的图形化思维工具,它的妙处在于可以帮助学生将事物进行比较和对照,找到它们的差别和共同点。运用气泡图进行教学,可以促进学生形成良好的思维品质,培养主动探究和创新能力。本文通过案例的梳理,帮助教师根据教学实际更好地将气泡图融入科学课堂教学。

【关键词】气泡图;小学科学;新课标

科学教育是立德树人工作的重要组成部分,作为增强全民科学素养的基础性教育,越来越受到人们的重视。而小学科学课程在培养小学生科学素养方面更是发挥着至关重要的作用。因此,在新一轮的课程改革中,新的小学科学课程标准也终于在2017年出台。新的课程标准明确提出,“课程内容的结构编制上是步步推进,层层深入的。”这也就是将蕴含在该知识领域中的所有学习内容以知识结构图的方式联结起来,使各个主要概念之间的相互关系一目了然,使各个主要概念之间有机联系互相渗透。然后,在每一个主要概念下,均以表格形式将其在不同学段所需达到的不同要求和所需达成的学习目标条理清晰地呈现出来。在新版教科书中,也时不时地会有气泡图出现。基于这个原因,笔者决定加强气泡图在教学中的应用,以提高小学生应用气泡图的能力,提高他们科学思维的发展水平,并促进小学生的科学素养的提升。

一、将气泡图应用于新课程实施前,有利于对整个课程的把握

新课程标准是科学教师教学的指导性文件。在实施新课程之前,教师非常有必要通读新课程标准,读懂其与实验版课程标准的联系与区别,读通它的精髓,从而更好地把握教材,确保每一节课的设计、每一个知识概念的呈现都符合学生的最近发展区。

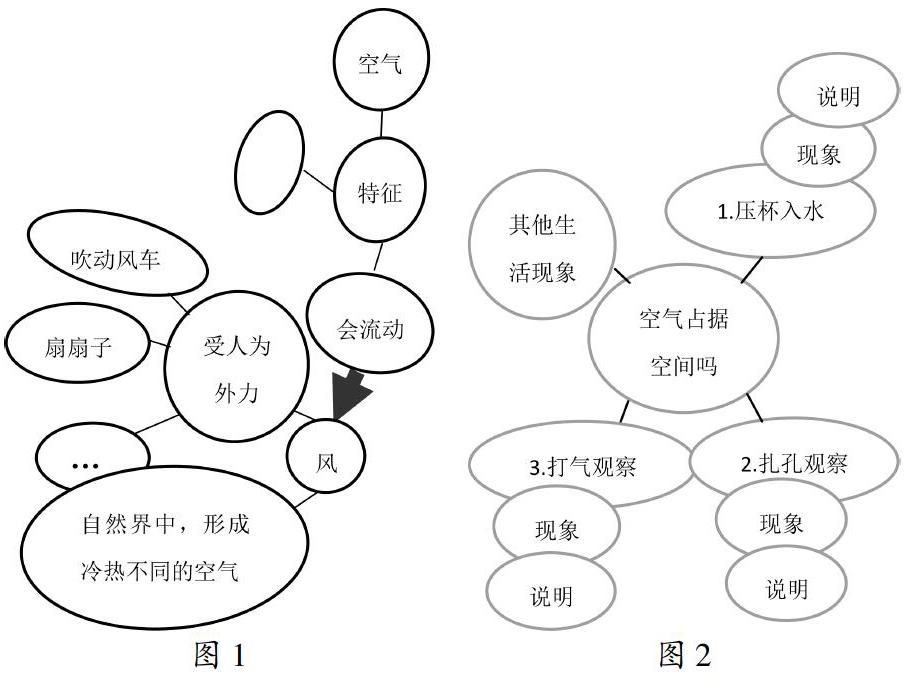

二、将气泡图应用于单元起始课,有利于捕捉学生的原认知

在新课程标准的引领下,每个单元都会围绕一个核心概念来展开,而每个单元的起始课就初步地将这个核心概念展现出来,后面的课文是对这个概念的“抽丝剥茧”,层层深入。因此,在起始课中,教师有必要对学生的已有知识、概念有一个深入的了解。新课程标准也要求学生在起始课时,利用气泡图的方式向教师展现他们的原认知。例如,在三年级《空气》单元的起始课《感受空气》这一课的设计中,笔者首先将教科书上第22页的气泡图展现给了学生,让学生自己完成这张气泡图。由于在一年级下册《我们周围的物体》单元第7课《认识一袋空气》一节中,学生已经将空气和木块、水进行了比较研究,对空气已经有了初步的了解。因此,笔者在上课初始就让学生完成这张气泡图,一方面,是希望学生将空气单元的关注点就放在空气的特征是什么和空气的作用有哪些上面,另一方面,也为了趁机唤醒学生对空气的原有认知。教师掌握了学生的这些原认知,更能有针对性地进行教学,可谓有的放矢。当然,学生对知识的掌握层次是不尽相同的。教师可以先设计感受空气的活动,如塑料袋捕捉空气、塑料袋中的空气挤压到脸上感受空气、吹口哨、玩气球等游戏,勾起学生对空气无色透明、无味、无固定形状、会流动等这些基本特征的回忆。然后,教师还可以传递游戏的活动,让学生从活动中感受到空气是一种比较特殊的物质,不容易被观察、容易泄露、不容易感受到质量,等等。最后,要让学生对刚才的气泡图进行补充和修正。在这个过程中,气泡图起到了唤醒原认知,修改错误认知,发展新认知的一个重要作用,有助于激起学生对本单元课程的学习兴趣。

三、将气泡图应用于结束课,有利于认知的融会贯通

在《空气和我们的生活》这一课中,笔者也安排了一张气泡图,要求学生把在这一单元中学习到的有关空气的新的认知补充到气泡图中,同时也要对原有的气泡图进行修正。例如,在学习了第四课《空气有质量吗》、第五课《一袋空气的质量是多少》应该将“不容易感受到质量”这个特点替换为“空气质量轻”。在归纳总结的过程中,学生的逻辑思维可以进一步得到发展。例如,对空气会流动这一个特征的学习,最开始是通过模拟实验“捕捉空气”开始的,也就是教师提供一个较大的塑料袋,请学生将空气抓进袋子里,让学生根据生活经验,张开塑料袋兜一兜再捏紧,然后挤压袋子让空气喷到脸上,再引导学生一起得出空气是会流动的结论。这样的设计,学生未必能真正理解空气是会流动的,原因是这里的空气流动是在人为的外力下产生的。另外,对一年级或二年级的学生来说,具体的现象观察更能说明问题,但由于空气通常难以被观察到,学生的理解是很有困难的。但通过课程地进一步深入,学习了第六课《做一个热气球》和第七课《风的形成》后,学生可以借助蚊香的烟和小风轮直观地认识到有了热空气小风轮就能使空气转动起来,就能产生风。现在学生回过头来理解空气会流动的特征就简单多了。此时,利用气泡图这种直观的方式,可以让学生将原有的认知和新学的知识进行梳理,有利于学生将前后的知识融会贯通,有助于提高学生的逻辑思维概括能力。同时,学生看着自己整理的气泡图,会更有条理性,能更流畅地表达出自己的观点,也更能吸引同伴的倾听和目光。另外,在补充和替换时,笔者建议要与原气泡图中的文字用不同颜色区别出来,从而更清晰地展示出新的认知。

总之,在单元结束课中使用气泡图,可以与起始课中的气泡图起到前后呼应的作用,可以有效地总结和梳理一单元学到的知识,使学生的认知不断发展和完善,更有利于学生用不同的方式将所学内容疏通和内化。

四、将气泡图应用于探究活动,有利于創新思维的培养

探究活动是教学的主要载体,是科学教学不可或缺的部分。在问题提出后,教师可以利用不同颜色的气泡表示出各个小组的观点,再引导学生做出各自的假设、制订详细的探究计划、收集证据、整理得出结论。这样可以很清晰地对照、比较出各个小组间的联系和区别,将整个班级的研究计划和方案很完整地呈现在教师和学生面前,这能让学生的思维活动在不受限制的同时,又提供了一定的框架引导,有利于提高学生的参与度,使活动更有序。教师可以利用气泡图完善探究活动的教学环节,帮助学生制订出完整的探究计划,让学生明确探究活动的目的,找寻到活动中存在的主要问题并进行纠正,使学生学会将现象与知识建立联系,从而发展他们的思维水平。

例如,在教学《空气占据空间吗》这一实验时,教师可以提供框架式的气泡图,辅助学生进行实验活动,在图形的引导下,让学生对实验进行全面思考。学生在观察到现象后,集中指向了空气能占据空间。但教学并没有就此结束,而是要求学生再思考生活中的现象,这样层层递进,能使学生的思维得到发散。

相较于传统的实验记录表,气泡图更形象生动、通俗易懂。图形式的方案使学生设计方案时条理更清晰,思维过程逐步深化,也能更快速地找到设计中出现的问题,同时,更方便学生探讨交流,促进思维的发展。

“授人以鱼,不如授人以渔”,在科学课中培养学生使用气泡图的能力,教给他们一种学习的工具,可以通过使用工具培养学生新的思维方式,让学生从主要概念开始,抓住主线,一层一层深入。久而久之,学生就会开始懂得结构化地考虑问题,其认知和分析事物的能力也得到锻炼和提高,能有效地提升他们的科学素养。而对教师来说,教学时使用气泡图能让自己的教学思路更加清晰,从而不断提升教学效果。