高效液相色谱在鉴定赤潮优势藻中的应用

2020-10-28王磊,乔琨

王 磊,乔 琨

(1.厦门大学环境与生态学院,福建 厦门 361102;2.福建省水产研究所,福建省海洋生物增养殖与高值化利用重点实验室,福建 厦门 361013)

赤潮(Red tide),是由于海域环境的改变,导致某些单细胞浮游生物暴发性繁殖,引起水色异常的生态现象[1],是全球性海洋灾害之一。近年来,我国近岸海域赤潮暴发越来越频繁,赤潮暴发呈现发生面积广、持续时间长的特点[2-3]。仅2012年福建和浙江沿海就发生17起赤潮,其中米氏凯伦藻赤潮14起,赤潮范围从北到南贯穿全省,面积累计643 km2,导致贝类尤其是鲍鱼大规模死亡,造成直接经济损失约20亿[4]。研究赤潮发生的机制,探索预警、预报乃至防治的方法已成为摆在海洋学家面前的一个极具挑战性的课题[5]。因此,如何快速准确地检测有害赤潮藻的种类和动态变化成为重要研究内容。

传统的藻类鉴定是以形态特征为依据的显微镜检测技术,也是目前将浮游植物鉴定到种的既直观又可靠的途径。此法要求使用者具有很高的藻类分类学专业基础,同时又耗时,难以满足快速及大批量的鉴定需求。运用图像识别技术可以进行浮游植物种类的识别,但该方法由于仪器昂贵,难于普及[6]。流式图像技术受制于对浮游植物粒级结构全面性的限制,仅适合于微型浮游植物的研究如原绿球藻、蓝细菌等。此外,流式细胞仪不仅价格昂贵,操作也相对复杂[7]。分子探针技术在海洋浮游植物种类识别研究中已开始逐步展开,海洋学家尝试利用分子手段对其进行分类鉴定及系统学研究,但其只能针对特定种类进行定性定量研究,也并不适合常规的浮游植物种类鉴定工作[8]。

藻类化学分类法,是一种以色素为基础,利用不同类群浮游植物色素组成和含量的特异性差异,通过高效液相色谱技术,结合计算色素比值矩阵的CHEMTAX方法,可以得到研究海域浮游植物的类群组成特征。利用HPLC技术分析浮游植物的色素组成用以估算不同类别浮游植物的方法,得到全球各地海洋研究者的广泛认可[9-10]。国内的研究中,王海黎等首先建立了应用高效液相色谱的提取分离分析光合色素方法[11];焦念志等利用HPLC确认了原绿球藻在中国南海和东海的存在[12];陈继新等开展了厦门湾、东海和南海北部的浮游植物群落结构的研究[13];黄邦钦等进一步将该方法应用到南海、黄海等海域浮游植物群落分布的研究[14-15]。但藻类中的色素组成非常复杂:不同门类的藻类色素差别极大,即使是同一种不同亚株,其色素的含量亦有差异,利用CHEMTAX计算出来的结果仅能得到浮游植物类群结构及各个色素的浓度,无法对藻类进一步定性。因此,在藻类化学分类法初步定性确定藻类的群落后,再利用传统分类法进一步鉴定,为快速检测常见赤潮优势种群提供了丰富的理论依据和可行性。

1 材料与方法

1.1 藻株分离与培养

实验材料来自于2015至2018年间,厦门、莆田、东山、泉州等海域赤潮暴发现场采集的水样。对样品中赤潮藻类种群进行筛选及单克隆纯化,并于光镜下对赤潮优势种进行初步形态学鉴定。同时在实验室进行纯种培养至稳定期,采用顾海峰等[16]藻类形态学和分子鉴定技术对纯种株系进行鉴定。即采用蔡司Axio Imager A2正置显微镜拍摄光镜(LM)图片,对无法使用光镜鉴定的种类,利用扫描电镜(SEM)技术进行形态分析。同时运用DNA条形码技术(18S和ITS)对藻类进行分子鉴定。先后得到血红哈卡藻、东海原甲藻、米氏凯伦藻、塔玛亚历山大藻、膝沟藻等10株纯种赤潮藻类及2株纯种绿藻(图1)。

1.2 光合色素分析

1.2.1 样品预处理

在负压不超过200 mm Hg的条件下,将纯培养至稳定期的样品过滤到直径为25 mm的GF/F滤膜(Whatman)上。过滤后将滤膜对折后用铝箔袋封装,立即保存到-80℃超低温冰箱等待测定。样品冷冻干燥后,将膜样转移至2 mL棕色离心管内,加入1 mLN,N-二甲基甲酰胺作为提取剂,在-20℃冰箱中避光萃取1 h,间或振荡1~2次,后将萃取液的上清液用0.45 μm的滤膜过滤。取滤液与1 mol/L乙酸铵等体积充分混合于1.5 mL色谱瓶中待HPLC分析,整个处理过程需在低温低光条件下进行。

1.2.2 光合色素的HPLC检测

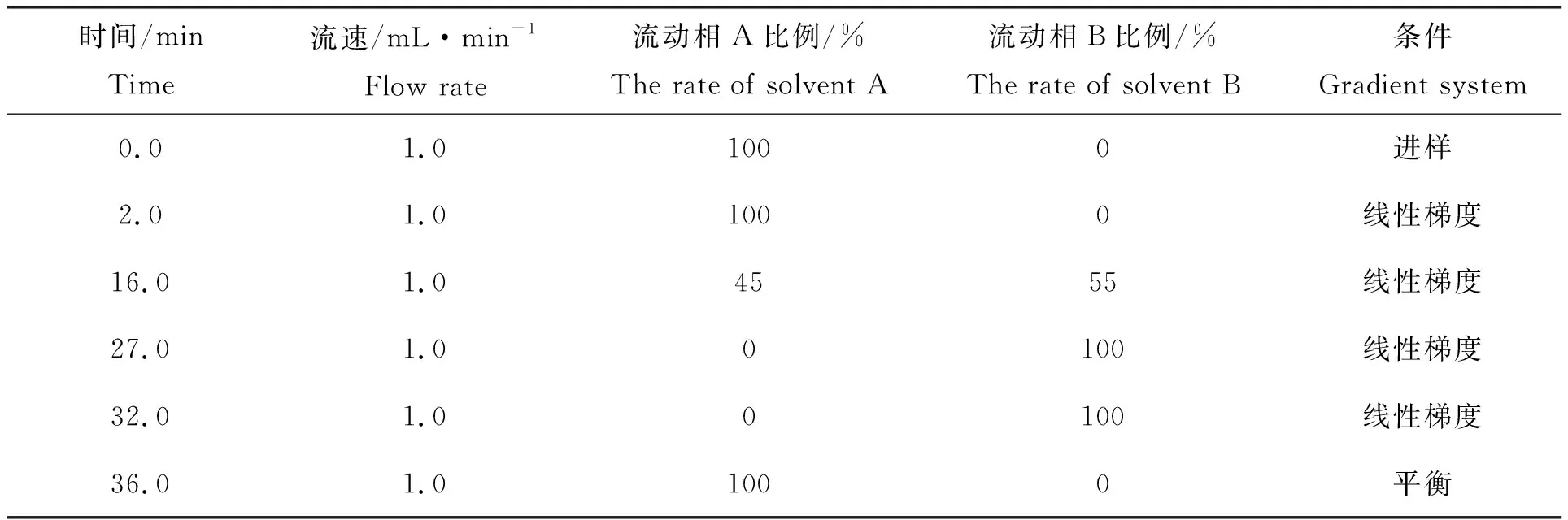

HPLC的分析系统为戴安Ulti-Mate 3 000 LC液相色谱工作站。借助二极管阵列检测器(DAD)检测洗脱峰,固定记录波长为440 nm和663 nm的值,同时记录300~800 nm的吸收光谱以便作定性分析。色谱柱采用Eclipse-XDB C8。流动相A为1∶4的100%甲醇∶1 mol/L乙酸铵混合液,流动相B为100%甲醇。梯度洗脱程序见表1。

表1 高效液相色谱光合色素分离分析梯度洗脱程序表Tab.1 The gradient elution procedures of photosynthetic pigments for HPLC analysis

参照文献[17-18]提供的光合色素扫描图谱,根据光合色素洗出峰的保留时间(tR)和吸收光谱(300~800 nm)特征进行定性。由于进行色谱分析时梯度洗脱液的配制与文献[19]所用不尽相同,各光合色素的保留时间与文献值有所差异,有一些光合色素的最大吸收峰与文献提供值存在2~4 nm差异。光合色素定量采用外标法,光合色素标准样品由黄邦钦教授课题组提供,所有标样均采购自 DHI公司。

1.3 数据分析与处理

对不同藻株的光合色素进行聚类分析(Average Linkage组间聚类分析)。相关的统计和作图采用MSExcel 2012和SPSS(SPSS11.0,2001)等软件进行分析。

2 结果与分析

2.1 色素组成及占比分析

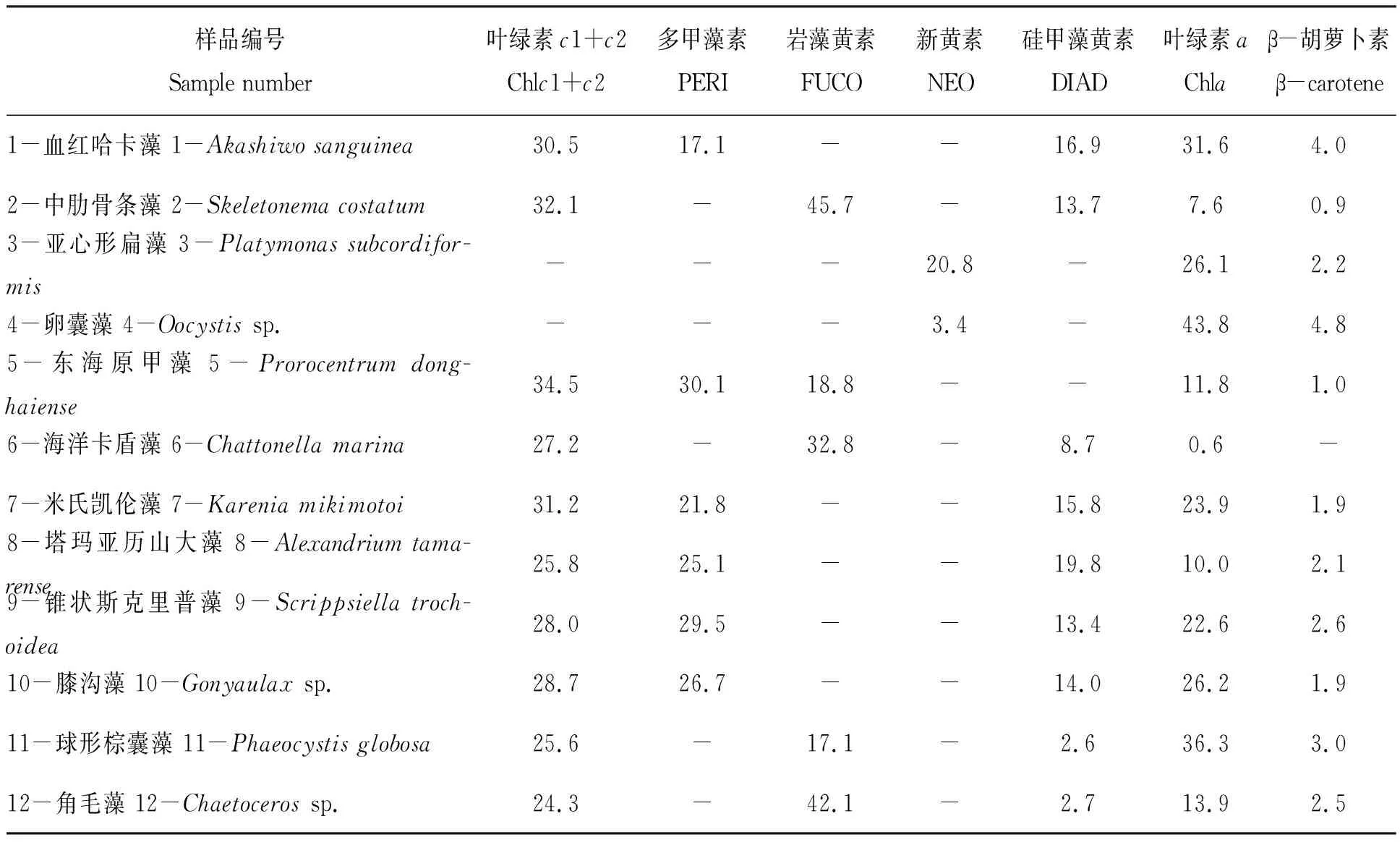

12株藻类光合色素组成见表2,叶绿素a在全部样品中均有检出,β-胡萝卜素除6号(海洋卡盾藻)外,其余均有检出。其他五种色素,因种属差异,亦有明显不同。叶绿素c1+c2在10株藻中都有检出,而在3号(亚心形扁藻)和4号(卵囊藻)中未检出;3号和4号属于绿藻门,而新黄素作为青绿藻、绿藻的特征色素,在这两株藻中均有检出;属于甲藻的1、5(东海原甲藻)、7、8、9、10号样品中均检测出多甲藻素,而其他编号样品均未检出;作为硅藻特征色素之一的岩藻黄素在2号(中肋骨条藻)和12号(角毛藻)样品中均有检出。结果表明,不同门的藻株在光合色素组成差异明显。蓝藻含藻青蛋白和藻红蛋白,硅藻含叶绿素a、c、硅藻素和胡萝卜素,甲藻富含叶绿素a、叶绿素c、β-胡萝卜素和四种叶黄素,着色鞭毛藻具有胡萝卜素(黄色/褐色色素)等[20]。根据这些特征色素,可以实现藻株的门类区分。

表2 HPLC方法测定的赤潮藻株主要光合色素浓度百分比组成表Tab.2 Percentage of the main photosynthetic pigments of 12 species determined by HPLC %

同时,这些藻类除了在光合色素组成上存在很多差异外,光合色素的浓度比例也表现出种类的差异,如多甲藻素在各株甲藻的色素占比较大,5号(东海原甲藻)的多甲藻素含量占比最高达30.1%,而1号(血红哈卡藻)的多甲藻素含量占比仅为17.1%;绿藻门的特征色素新黄素,在3号(亚心形扁藻)的色素含量占比20.8%,而在4号(卵囊藻)中仅占3.4%;而作为硅藻特征色素之一的岩藻黄素在2号(中肋骨条藻)和12号(角毛藻)中含量均较高,占比达40%以上,而在其他三种藻株的含量均低于30%。以上表明,在根据特征色素对藻株进行门类区分的基础上,可以根据特征色素和非特征色素的含量高低,对同一门内藻株进行进一步区分。

将12株藻进一步通过CHEMTAX程序因子分析方法对其特征光合色素数据进行计算,12株藻被分为甲藻(1、5、7、8、9、10)、硅藻(2、12)、绿藻(3、4)及定鞭藻(6、11)四个类群。

2.2 色素组成比聚类分析

为了更好地反映光合色素组成和浓度比例上的关系,将表2中的色素浓度结果进行了聚类分析[21-22],图3的结果显示了用不同光合色素比例进行区分的各种藻的相互关系。聚类的结果较好地将12株样品分类出甲藻(1、5、7、8、9、10)、硅藻(2、12)、绿藻(3、4)及着色鞭毛藻(6、11)等4个分支。从聚类的结果可以看出,甲藻门下的锥状斯克里普藻和膝沟藻有较近的亲缘关系,而东海原甲藻与其他几株甲藻门生物的亲缘关系较远。海洋卡盾藻和球形棕囊藻属于着色鞭毛藻类而单独形成支。这个结果与CHEMTAX、形态及分子鉴定数据一致。

3 讨论

本研究结果表明,不同的藻类具有不同的特征光和色素,通过运用高效液相色谱技术可以准确定性藻类色素种类,并实现不同藻类的类群分类,以及藻类门、纲水平的分类。并且,通过HPLC技术能够进行快速、大量的现场样品测定,弥补了传统分类法耗时的不足。在传统分类方法的基础上,结合高效液相色谱法,根据其特征色素可以进行藻类门类区分。根据特征色素的组成,可以对藻类进行不同门类的区分,同时根据特征色素的浓度含量比例,还可进行同门内种属区分。藻类化学分类法弥补了传统分类学上遇到种类差别细微造成主观误判的不足。