柬埔寨吴哥古迹崩密列东神道建筑考古复原的初步构想

——兼论崩密列遗址整体保护问题

2020-10-19中国文化遗产研究院北京100029

中国文化遗产研究院 北京 100029)

金昭宇(中国文化遗产研究院 北京 100029)

一、崩密列遗址的研究背景

(一)崩密列遗址特点

崩密列(Beng Mealea)遗址是柬埔寨吴哥王朝核心区外围的大型庙宇遗址,距离今暹粒市77公里,位于吴哥古迹中心区东北40公里,紧靠荔枝山(Phnom Kulen)南麓,其临近吴哥王朝时期主要的采石场。虽然远离吴哥核心区域,但其地理位置非常重要,是古代吴哥经济文化交流的枢纽。它东西连接金磅塞圣剑寺(Prah Khan of Kampong Svai)和吴哥城(Angkor Thom),东北方向连接高盖(Kor Ker)和瓦普寺(Wat Phu),向更北方向连接通往占婆国的军事要道,向西连接通往吴哥核心区的古代运河,西南方向连接洞里萨湖(Tonle Sap Lake)。崩密列遗址周边还包括附属建筑、道路系统、水利设施、自然河流、采石场以及桥梁、公路、人工湖、堤坝、驿站、医院、窑址等,完全具备了“城市”的格局和规模,这里可能曾作为规模庞大的人口聚集地以及重要的农业生产地,可以与吴哥王城媲美。

崩密列遗址坐西朝东,整个寺庙规模宏大。寺庙平面布局遵循几何形式排布,其中心区由护城河包围,东南西北各有一条道路与主体建筑相连,外部连接纵横交错的道路网络。东神道直接通向东池,与其他神道相比,它的距离最长,是南、西、北神道长度的四倍左右。崩密列遗址主体建筑位于寺庙中心,由三圈围墙环绕,围墙与建筑内的回廊及舞厅、圣殿、藏经阁相互连接。主体建筑中央的圣殿位于第一圈围墙内,形成了十字形交叉的建筑平面。建筑主次分明、高低错落有致,形成下沉式院落布局。层层环绕的回廊和围墙,将主体建筑内部空间隐藏起来,形成了严密紧凑的形式与格局,既具整体感,也有丰富的层次感。另外,崩密列遗址是一座拥有印度教和佛教多元信仰的寺庙遗址,雕刻艺术精美,图案呈现出多样性特点[1]。

(二)崩密列遗址历史

关于崩密列遗址最早期的历史,至今没有发现具体可靠的记载。研究者曾根据一份贝叶经记载的“格多密列的故事”(Ke Tu Mealea)来进行推测。这个故事记载说,因陀罗令工匠之神毗首羯摩下凡,为格多密列国王修建了一座有池水环绕的寺庙。毗首羯摩在修建完成吴哥寺后,便开始着手建造崩密列寺。由于格多密列国王参与了寺院的工程建设,人们便借用国王名字的一部分“密列”,将寺庙命名为崩密列[2]。吴哥时期寺庙和一些大型建筑研究者,都会提及和引用这个故事,它已成为吴哥所有重要建筑的共同历史来源。一般认为,这个故事大约形成于中世纪时期(约公元15-19世纪上半叶),此时柬埔寨已不再大规模修建寺庙,百姓们大多倾向于相信一些大型建筑出自天神之手的传说,认为只有天神才有能力营造这些寺庙。可见,尽管“格多密列的故事”的真实性有待考证,但一定程度上反映了高棉民族的历史记忆,也说明崩密列与吴哥寺在建造年代上存在紧密的联系。

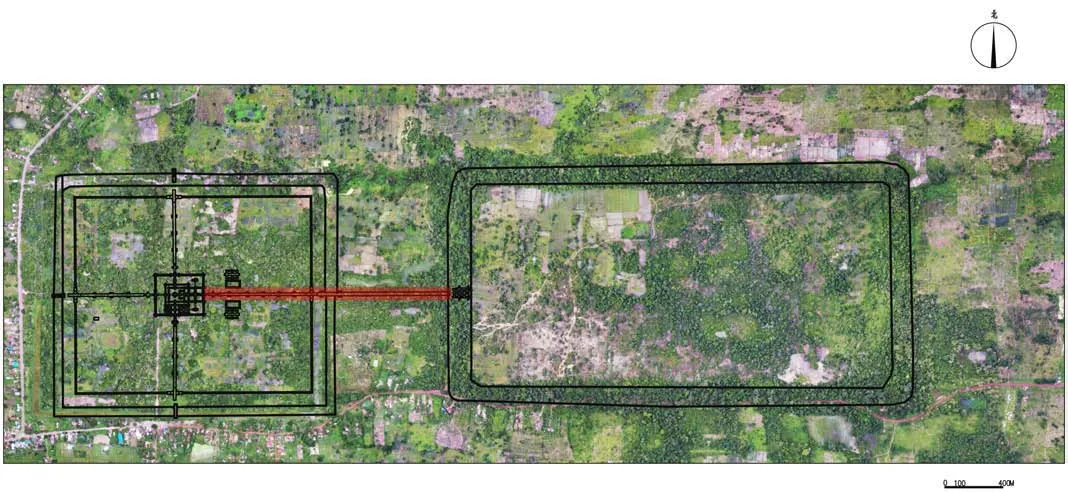

图1 崩密列遗址的平面图(红色:东神道位置,底图为航拍正射影像图)

由于缺乏碑铭和古代文献的准确记载,各国学者们对崩密列的建筑年代提出了不同的观点。最早有“苏利耶跋摩二世(Suryavarman II)建造说”,后有“吴哥寺之前说”“吴哥寺之后说”,近年又出现了“阇耶跋摩七世(Jayavarman VII)之说”等多种不同的观点。通过对崩密列遗址的建造技术、造像、门窗、立柱、墙面装饰等方面的综合考察和分析,笔者倾向于其建造时间在公元12世纪左右,属于吴哥寺风格向巴戎寺风格转变的过渡时期,这也是目前各国学者比较一致的观点。

(三)研究状况

19世纪晚期-20世纪中叶,拉戎基埃(Lunet de Lajonqui¥re)、艾莫涅尔(Aymonier)、赛代斯(Cìd¥s)、亨利·马绍尔(Henri Marchal)、布瑟利耶(Boisselier)等人基于实地调研与历史档案资料,对崩密列遗址开展了从建筑学、历史学和艺术史等多角度的研究。20世纪80年代,崩密列遗址遭到了人为破坏,对其保护与研究工作短暂中断。1992年,崩密列遗址被列入《世界文化遗产预备名录》,2003年底正式对游客开放,2004年柬埔寨政府正式划定了崩密列遗址的保护范围。自2004年开始,柬方在崩密列遗址先后开展了一系列研究和保护工作,包括:古迹清理、调查排水系统、搭建参观栈道;在建设游客中心之前开展预防性考古发掘,对环壕进行考古清理工作,了解环壕底部基础和堆积情况[3];对崩密列遗址主体建筑外回廊东南侧局部区域进行解剖,揭露了部分建筑基础结构和排水情况;对崩密列遗址北神道局部区域进行考古发掘,对神道保存现状进行测绘与记录等等。除此以外,日本名城大学(Meijo University)、早稻田大学(Waseda University)和柬方联合对崩密列进行整体的建筑勘察和测绘[4]。柬方还与法国远东学院、澳大利亚悉尼大学通过激光雷达(LiDAR)技术获取了崩密列遗址的图像(图1)。然而,该遗址的相关研究工作远不如吴哥其他寺庙系统、丰富,研究和保护工作缺乏系统性和针对性,它的价值尚未得到揭示和重视,对崩密列遗址的整体格局、遗址性质、时代与内涵等缺乏全面、深入的认识。

1993年,柬埔寨和联合国教科文组织发起了吴哥古迹保护国际行动,中国明确表示参加。从那时起,在柬埔寨的土地上,一直活跃着中国文物保护专家的身影。由于柬方高度重视与中方就崩密列遗址开展合作研究,在中柬双方的共同努力下,2017年6月中国文化遗产研究院与柬埔寨吴哥古迹保护与发展管理局签署了合作谅解备忘录,目的是共同收集相关资料,联合开展研究工作,就崩密列遗址的保护和修复达成共识,推进崩密列遗址的研究与保护。合作启动后,中柬双方成立了联合考古工作组,共同开展了崩密列遗址的资料收集、整体格局初探,并将东神道选作具体研究对象,重点进行了勘察测绘、考古发掘和初步复原等工作。

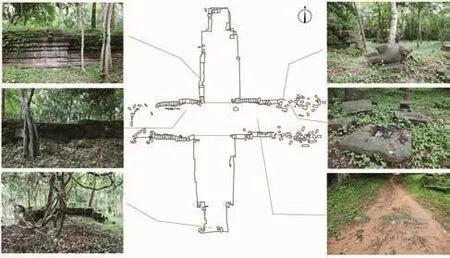

二、东神道现状

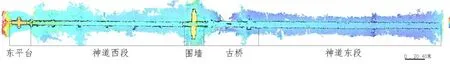

由于长期荒废,历经八百余年岁月变迁的东神道遭到了不同程度的自然破坏和人为扰动,道路两侧树木肆意生长,杂草灌木丛生,道路被堆积掩埋①东神道是指连接主体建筑与水池之间的道路,本文使用东神道一词也泛指东神道上及临近的相关建筑。。自2017年开始,中柬双方对东神道进行了三维扫描测绘和建筑考古现场调查。东神道总长度达836米,东西地面高差为2.35米,自西向东分为东平台、神道西段、围墙、古桥、神道东段五个部分(图2)。

图2 东神道平面及高程图

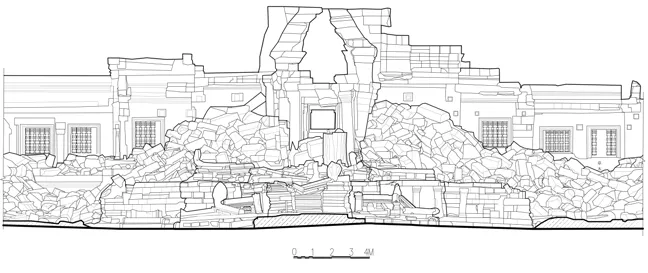

图3 东平台现状三维模型

图4 东平台东立面图

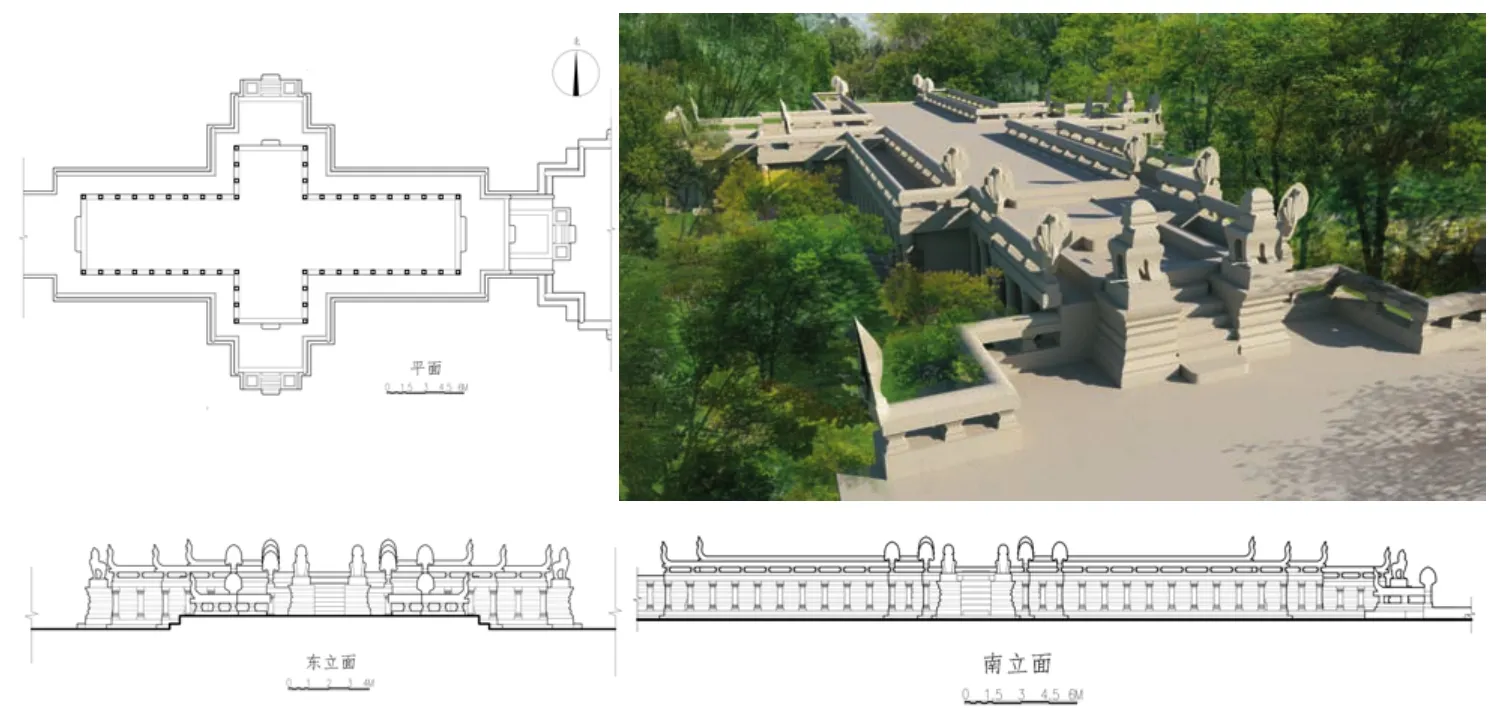

(一)东平台

东平台位于东神道的最西端,与东神道西段和寺庙中央主体建筑群相连。现东平台建筑仅剩台明,为须弥座形式,呈十字型,北、东、南三面分别设向外的踏步。东平台残长42.24米,宽23.37米,高约4.09米。平台基座为夯土细沙实心,外包砂岩石砌筑而成,四周外圈围以石柱枋。平台上有那伽蛇头、小墩子、栏杆等建筑残件,周边地面上也散落大量的建筑构件,包括那伽蛇头、蛇身、石柱、条石等。砌筑材料主要为角砾岩、砂岩石。现状为:植物根系侵害建筑结构和基础,须弥座台基部分倾斜坍塌,石构件歪闪变形、部分缺失,石构件风化严重,地面出现了不均匀沉降(图3、4)。

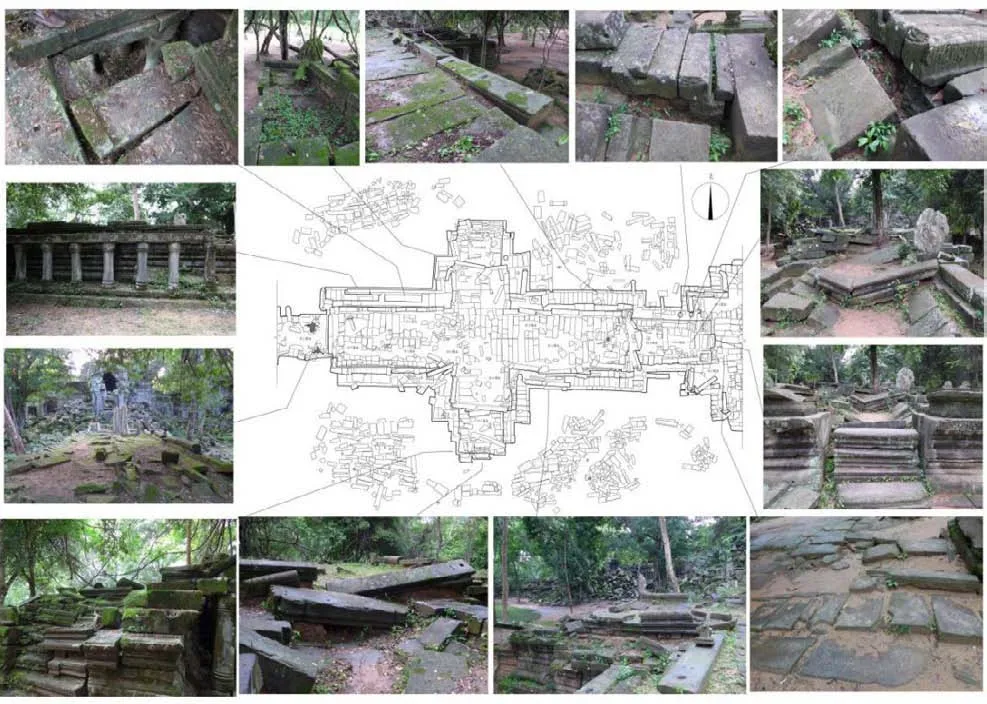

图5 神道西段现状

图6 围墙现状

(二)神道西段

神道西段与东平台相连。其长度为311米,宽度为11.4米。从残存的建筑遗迹可知,南、北两侧各设五个向外的踏步,每个踏步的间距约为56.77米。神道两侧植被生长茂密,神道路面大部分被自然土壤掩埋,条石基座、小墩子和那伽蛇头及栏杆构件大部分倒塌、缺失,有少量残存的建筑构件散落在周围(图5)。

(三)围墙

围墙位于神道西段与古桥之间。围墙东西残长约50.92米,南北最宽处为63米,顶部最高处距地面2.04米。主要材质为角砾岩和砂岩石。围墙被东神道从中间穿过,在形制上几乎南北对称。围墙上部雕刻着装饰纹样,靠近道路两侧用粗糙石块砌筑。围墙顶部为平台,现仅剩台明,呈阶梯状逐级下降。围墙周围杂草丛生,残损石构件散落,局部出现歪闪,部分石砌块缺失。石质围墙两侧分别与夯土围墙连接,向南、北两个方向延伸,与南北神道穿过的石质和夯土围墙相连,构成一圈环绕寺庙的防护设施②根据围墙现有的砌筑形式,有专家推测,这里最初是一个未完成的月台,但在后来的时期被改造,中轴线上的石块被拆除后,放置在道路两侧。由于这些石块来自于月台内部,所以靠近围墙内侧的石头表面到里面都很粗糙。另外,围墙的平台上原有部分木结构附属建筑,后因腐烂缺失未能妥善保存。参见Mizoguchi A. & Nakagawa T. Koh Ker and Beng Mealea: Two Large Monuments at the Eastern Portion of the Khmer Empire, Scientific Research on Provincial Ancient Khmer Cities and Temples[R].Grants-in-Aid for Scientific Reasearch(A):Overseas Proiect Japan Society for the Promotion of Science four years from 2007-2010,2011:153-154.(图6)。

(四)古桥

围墙以东是古桥,平面呈“工”字形。古桥的残损情况较为严重,栏杆、那伽造像倒塌、缺失,桥面被自然土壤掩埋,桥下的石柱枋也倒塌严重,桥翼两侧地面出现不均匀沉降。根据现存地面遗迹可知,古桥桥头位于东、西两侧,南、北两侧分别设有两个踏步。古桥砌筑材质主要为角砾岩石和砂岩石(图7)。

图7 古桥现状

图8 神道东段现状

图9 东神道整体考古复原鸟瞰图

(五)神道东段

神道东段全长383米,宽为13米。其两侧矗立砂岩石灯柱,石灯柱间距为2.9米,高约1.93米。大部分石灯柱缺失,仅有少量折断的残件散立在道路两侧。道路大面积被自然堆积形成的土壤覆盖,局部露出角砾岩石铺砌的路面(图8)。

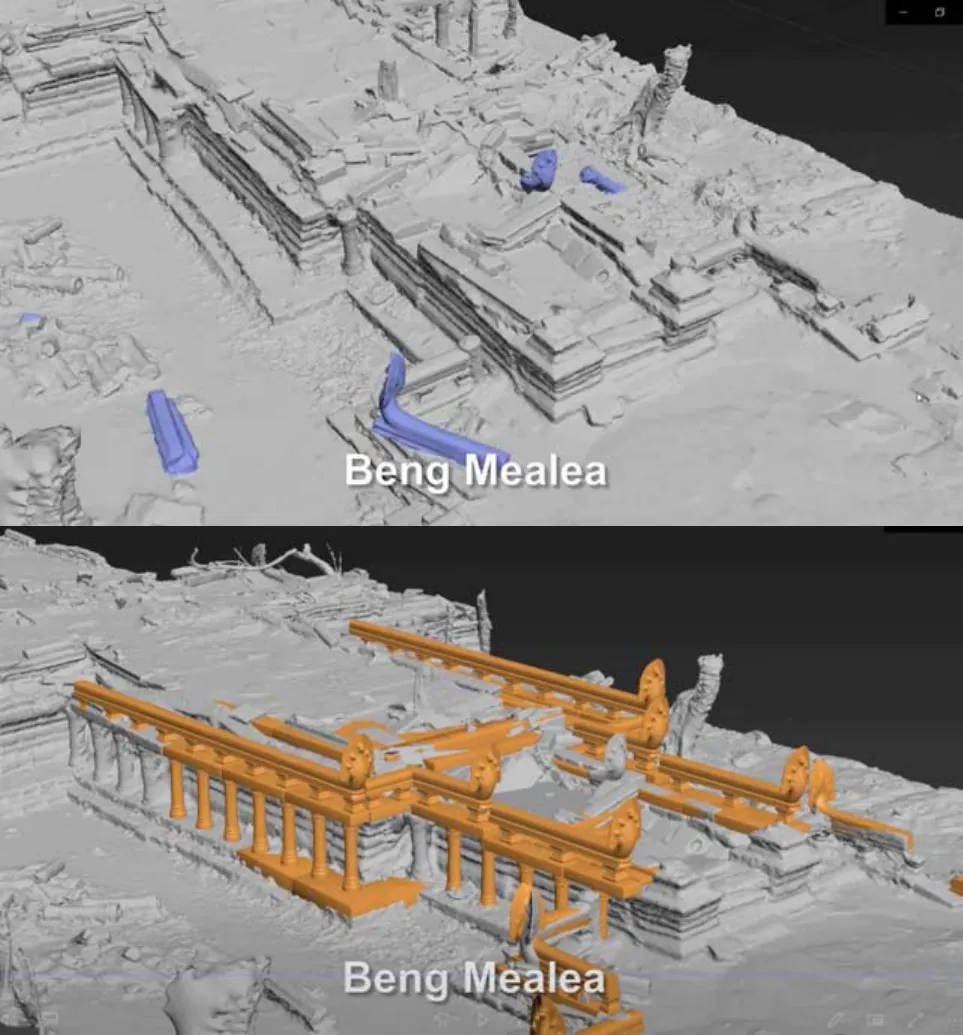

三、东神道建筑考古复原

由上可见,虽然崩密列遗址东神道建筑结构和基础遭受了人为和自然的破坏,但主要建筑遗迹未经大规模扰动,大部分构件仍保留在原始位置,为应用建筑考古方法开展神道历史原貌研究和复原提供了有利条件。特别是通过现场考古勘探和发掘,又获得了一些具体、科学的信息③为了探明崩密列遗址东神道的建筑结构、建造形制、工艺特点、周边人类活动遗存等,中柬联合考古工作组于2017年6月-2018年11月,开展了东神道的考古勘探和发掘。本文仅详细描述支撑建筑考古复原的考古遗迹。考古发掘的具体成果将以考古简报形式另外发表。。在此基础上,进行综合分析研究,可以大致还原东神道原有的建筑形制与结构。

东神道在历史上作为进出寺庙的主要道路,连通主体建筑和东部水池,是整个寺庙最重要的遗址之一(图9)。神道向东延伸,拉长了寺庙的纵向空间,突出了寺庙的中心区域。神道由五个不同部分组成,各部分形制和结构各异,不同部分之间过渡平稳,富有起伏和长短变化。建筑砌筑材料和工艺考究,其上点缀着精美的雕刻纹饰。以下依自西向东的次序,分五个部分展开复原研究。

(一)东平台

东平台的须弥座及一层平台残损情况较为严重,须弥座出现了歪闪和倾斜,外围的大部分石柱枋和石板倒塌、缺失。须弥座的轮廓较为清晰,最下层为外扩的台基,厚度为0.22米。由于外围石板上可见柱础痕迹,通过记录柱础的位置,可初步知晓石柱枋的数量和间隔,石柱枋间隔为1.2米。确定了石柱枋的位置后,通过未完全倒塌的局部须弥座可知,石柱枋上原安放石板,石板上层为一层平台的边缘,距地面高度为2.35米。

一层平台之上原有二层平台。根据东平台残存一、二层的高差0.38米,可推测二层平台的高度。由于二层平台上可见一些带孔的石板、散落的小墩子和倒塌、歪闪的那伽蛇,结合吴哥建筑的特征可知,它们应放置在二层平台的外边缘,构成向东南西北四个方向延伸环绕平台的蛇形栏杆。栏杆共伸出8个蛇头,每两个蛇头共用1段蛇身。据统计,平台及周围散落的蛇头数量远远超过8个,大概为其两倍,这些多余的蛇头可能来自于另外的栏杆(图10)。根据一、二层平台的设计尺度和比例,一层距离二层平台边缘的垂直距离较远,其上也应有石雕装饰点缀,由此可以推测另外一部分蛇形栏杆应环绕着一层平台,它们与二层平台的神兽雕刻相互呼应、错落有致。

东平台北、东、南均设置向外的踏步。东平台的南、北踏步对称,两侧均出现了歪闪和倾斜,但根据残损的石构件可推测踏步的结构。踏步两侧还有两个残损的狮子造像基座,结合崩密列遗址其他地点发现的狮子及其基座比例,可推测东平台狮子的大小。东踏步较其他两个踏步宽阔,根据东踏步边缘石板的高差及月亮石所在的位置,可推测此处在一层平台之下还有一层小平台,这层平台连接了东神道与东平台,拉长了东平台的纵深。同时,结合同时期吴哥寺和班蒂色玛寺(Banteay Samre)平台的建筑形制可知,蛇形栏杆具有连续性,在小平台上也应有蛇形栏杆。由此可推测,东平台总体长42.89米,宽24.88米,高4.4米。它的建筑形制层叠起伏,结构工艺精致细腻(图11)。

图10 东平台现状平面及残损遗迹分布

图11 东平台建筑考古复原图

(二)神道西段

神道西段的建筑形制和结构经过考古清理和发掘得以初步揭露(图12)。路面为砂岩条石铺砌,呈东西方向排列,自南向北共19排,条石尺寸大小不一,大的长1.5米、宽0.65米,小的长0.8米、宽0.5米,厚度均为0.2米。根据神道边缘遗迹可知,基础之下还铺设两层表面雕刻纹饰的条石,第一层厚度为0.16米,第二层呈须弥座式,厚度为0.49米。神道基础距地面高度为0.65米。其南、北两侧各设五个向外的踏步,每个踏步均有两级台阶,东侧也有一个踏步,设一级台阶。两侧还分别有条石基础、小墩子和那伽栏杆装饰(图13)。

(三)围墙

围墙位于神道西段和古桥之间。根据残损构件和地面遗迹现象,可以推测两侧围墙的建筑结构与形制(图14)。围墙分为南北两部分,道路从中间穿过。围墙两侧墙体顶部均有四层平台,平台逐级下降,每层高0.3米,每层宽度随着向外延伸呈放大趋势,围墙基座呈须弥座式,外侧雕刻纹饰精美。围墙东北侧地面残存一尊倾倒的狮子残像,原应放置在入口处(图15)。

(四)古桥

古桥位于围墙以东。考古清理发掘了古桥及环壕驳岸的结构(图16)。由于西神道、南神道较东神道的古桥保存情况完好,并且与东神道古桥的建筑形制类似,可根据它们的情况推测东神道古桥的形制。古桥的长度为93.05米,宽12.44米,桥面上铺砌砂岩石,砂岩石大部分呈东西向排列,石块尺寸大小不一,大的长1米、宽0.65米,小的长0.35米、宽0.25米。古桥上的蛇形栏杆环绕桥身,蛇头、蛇身首尾相接,蛇身下有小墩子。古桥的基础由角砾岩石砌筑而成,基础外围安置石柱枋,石柱枋间距为1.9米,柱径为0.43米,桥下可能有11个排水涵洞,涵洞宽度约为0.3米左右。古桥两侧的壕沟由平台和踏步组成,平台的宽度约8.6米,台阶宽8.45米。踏步自上至下错缝砌筑9级台阶,砌筑的石块在距离桥面6.5米范围之内,总高度约为2.7米。台阶的材质除角砾岩石外,大部分使用夯土砌筑而成,它们向外延伸,与南北神道的古桥、环壕相连接,环绕整个寺庙。壕沟底部距地面约3.15米(图17)。

图12 神道西段考古清理后的路面

图13 神道西段建筑考古复原图

图14 围墙现状平面与残损遗迹分布

图15 围墙建筑考古复原图

(五)神道东段

神道东段的形制和路面经过考古发掘清理被揭露出来(图18)。路面上自东向西方向排列23排整齐的条石,整个道路宽13米。其中中间21排为角砾岩石条石,条石平均长度1米左右,宽0.50-0.55米,角砾岩石两侧各有1排砂岩条石,砂岩条石宽约0.73米。神道两侧的石灯柱置于砂岩条石之上(图19)。

四、崩密列遗址整体保护思考

(一)崩密列遗址修复面临的问题

崩密列遗址的大部分建筑倒塌,寺庙完全淹没在原始丛林之中,被肆意生长的植被根系包围。由于不曾经过大规模的人为干预与扰动,周边环境保持着古朴、原始的自然风貌。伴随着2003年崩密列遗址重新对公众开放,为了满足经济、政治和社会发展的需要,一系列保护和利用崩密列遗址的行动和设想由此展开。由于崩密列遗址作为废墟的景观效果格外突出,其保护方法与修复理念在国际上长久以来备受瞩目,关于崩密列遗址修复尺度的辩论也愈演愈烈,其原真性的维持与表达一直受到争议。联合国教科文组织吴哥古迹保护国际协调委员会常务科学秘书阿泽迪纳·贝肖克(Azedine Beschaouch)教授曾指出:在十年前,联合国教科文组织代表团曾前往崩密列遗址进行全面调查,当时已经具备了保护修复的物质和经济条件,但由于文物保护理念存在争议,因此未能立即对其采取保护修复措施。《吴哥宪章》第一部分保护原则指出:“任何干预行为都应该尽可能地尊重建筑结构的原始理念、建筑技术和历史价值,以及其所呈现的历史信息”。《威尼斯宪章》第十一条也指出:“各个时代为一古迹之建筑所做的正当贡献必须予以尊重,因为修复的目的不是追求风格的统一。当一座建筑物含有不同时期的重叠作品时,揭示底层只有在特殊情况下,在被去掉的东西价值甚微,而被显示的东西具有很高的历史、考古或美学价值,并保存完好足以说明这么做的理由时才能证明其具有正当理由。”崩密列遗址的原真性应如何合理的阐释?是否将不同时代留下的岁月痕迹看作是历史信息的一部分?是否应去除历史叠加的信息而追求修复风格的统一?这些问题至今仍是国际文物保护学术界争论的焦点。

(二)东平台保护修复设想

鉴于崩密列遗址的保护方法与修复理念在国际上存在较大的争议,笔者在东神道建筑考古复原的基础上,在对遗址不实施干预的前提条件下,以东平台为例提出保护修复的不同设想,进一步思考保护修复的多种可能性,为探讨崩密列的整体保护问题提供参考依据。以下详细分析现状遗址保护、局部重点修整、整体复原修复三种不同的修复设想。

设想一:对东平台进行现状遗址保护。考虑到东平台残损情况严重,局部基础存在一定的安全隐患,在对东平台不实施任何干预措施的情况下,应保持现有的参观路线,围绕东平台参观游览,禁止攀爬平台。这种方式可以完整的保留东平台坍塌的历史信息,保持建筑的废墟感和沧桑感,也能确保游客的安全。

图16 古桥环壕考古发掘

图17 古桥建筑考古复原图

图18 神道东段考古清理后路面

图19 神道东段建筑考古复原图

设想二:对东平台进行局部重点修整。根据遗址现状建筑结构的研究和散落构件情况,最大限度的利用原有的构件,最小程度的使用新材料,对周边散落的石构件进行整理和分类,对残损断裂的石构件进行修补,对缺失的石构件进行寻配,对局部缺失的结构性石构件补配,归安东平台东侧歪闪、坍塌、散落在地的石构件。对存在严重险情的建筑局部,进行必要的基础加固和维修,彻底排除东平台的文物险情。局部重点修整后将展现出东平台局部原有的建筑结构和形制,同时消除建筑的安全隐患,具备了向游客开放的条件,恢复了历史上经过平台进入主体建筑的通道。

设想三:对东平台进行整体复原修复。与局部重点修整相同的是,整体复原修复也是基于对遗址现状建筑结构的研究和散落构件情况的统计分析展开。对存在严重险情的建筑局部,进行必要的基础加固和整体维修,彻底排除东平台的文物险情。与局部重点修整不同的是,除了对周边散落的石构件进行整理和分类,对残损断裂的石构件进行修补,对缺失的石构件进行寻配之外,还应基于建筑考古复原的成果,对缺失的石构件进行一定数量的、可识别性的补配。修复后的平台将展现出原有的建筑结构,完全恢复东平台建成时的建筑形制、还原栏杆等构件的布设,同时,修复后的平台彻底消除了建筑的安全隐患,具备了向游客开放的条件,充分展现了建筑在吴哥时期的历史风貌。

(三)虚拟修复实验的应用与展望

上述东平台的三种修复设想为崩密列遗址提供了保护和展示的思路。为进一步对东平台局部重点修整设想展开深入研究,尝试应用了虚拟修复实验,开展修复过程和效果的数字化实践。在虚拟修复实验中,利用三维动画等手段,模拟寻配、修补和补配石构件的过程,使东平台歪闪、坍塌、散落在地的石构件得以归安,最终虚拟完成东平台的局部重点修整。这个过程不仅可以较直观的展现东平台的修复过程,还能展示东平台原有的建筑结构和修复工艺。

同时,崩密列遗址东平台的虚拟修复实验不仅可以推动遗址的展示和利用,也能促进对保护修复问题的探讨。一方面,从东平台典型案例出发,可以将经验拓展应用到其他的案例中,对寺庙整体不同类型的建筑进行类型分析,在不同区域选择典型的建筑遗址进行研究和展示,更进一步开展崩密列遗址整体考古复原和保护研究工作,从而获得更加系统和全面的研究成果。另一方面,以虚拟修复实验成果作为具体的研讨对象,可以在崩密列遗址的整体保护方法和理念方面提出更有针对性的建议和意见,在国际会议讨论和游客公众调查中发挥重要作用,以期在崩密列遗址保护修复问题上达成共识。应始终将东平台的保护修复案例置于崩密列遗址整体保护利用的格局之下,便于东平台的修复与崩密列遗址整体保护的基本格调相一致。

图20 崩密列虚拟修复实验动画

五、结语

综上所述,本文首先论述了崩密列东神道的历史和研究状况;而后利用考古学手段对崩密列东神道进行了测绘和调查,了解了它的现状;继而在勘探和发掘的基础上,尝试了对崩密列东神道遗址的复原,并呈现了建筑结构和形制的具体图纸和模型;最后以崩密列东平台的保护和修复的个案为依据,对崩密列遗址的整体保护和修复提出了观点和看法。通过这些研究,希望对崩密列东神道乃至整个崩密列遗址今后的保护修复和展示利用,能够有所帮助,能够提供一些参考与借鉴。