孙中山与宫崎滔天笔谈残稿考论

2020-10-12陈龄之

王 勇 陈龄之

(浙江大学 人文学院, 浙江 杭州 310058)

19世纪末20世纪初,革命与改革的火种波及整个东亚。此时的中国正处于动荡的社会变革期,不少高举革命旗帜或是主张稳健改良的变革派人士因政治诉求无果,先后流亡日本。由于事出突然,这批人中的大多数是在毫无语言基础的情况下,迫于无奈开始了流亡生活。语言不通的情况下,中日文人在交流时多通过书写汉字来进行笔谈。

1897年孙中山流亡日本,邂逅他革命生涯中的挚友宫崎滔天。相识之初,不懂日语的孙中山与不谙华音的宫崎滔天唯有以英语交谈,当遇到难以用英语表达的复杂问题时,他们便借助汉文笔谈交流。

笔谈作为一种特殊的文体,自古以来便不乏用例,但在过去并未引起学界的足够关注。近年来,随着各类笔谈研究的深入发展,笔谈作为一种特殊的文献被有效利用起来[1]。

一、 孙中山与宫崎滔天

1894年,孙中山拟《上李鸿章书》,洋洋洒洒八千字欲呈李鸿章。同年6月,孙抵天津,却未得李鸿章接见。7月25日,甲午战争爆发,中方在战局中连连落败,激化了有志之士对清政府的不满情绪。10月,孙中山途经日本抵达美国檀香山。11月24日,创立兴中会。1895年孙中山回国暗中策划武装起义,是年秋,乙未广州起义计划败露,孙中山连夜乘船至日本避祸,在横滨短暂停留,后又远赴美国檀香山。此间,清政府多次策划捉拿孙中山,1896年10月11日,清驻英使馆人员绑架孙中山,并将其囚于公使馆内,幸得其恩师康德黎相助,孙中山最终得到释放,这次劫难被孙中山以英文写成《伦敦被难记》一书。此后孙又多周旋于各地,在华侨中展开革命活动。1897年8月16日,孙中山抵达日本横滨,遂结识日人宫崎寅藏(号白浪庵滔天)等[2]27-37。

在孙中山与宫崎滔天相识的过程中,陈少白起到了非常重要的作用。宫崎滔天得知陈少白其人,是通过兄长宫崎弥藏的一封来信,信内陈述弥藏与陈少白如何结识,弥藏听取陈少白对革命的见解,以及弥藏判断陈少白结交之人与孙中山的关系[3]186-187,后来宫崎滔天在与孙中山笔谈时也提到了此事。

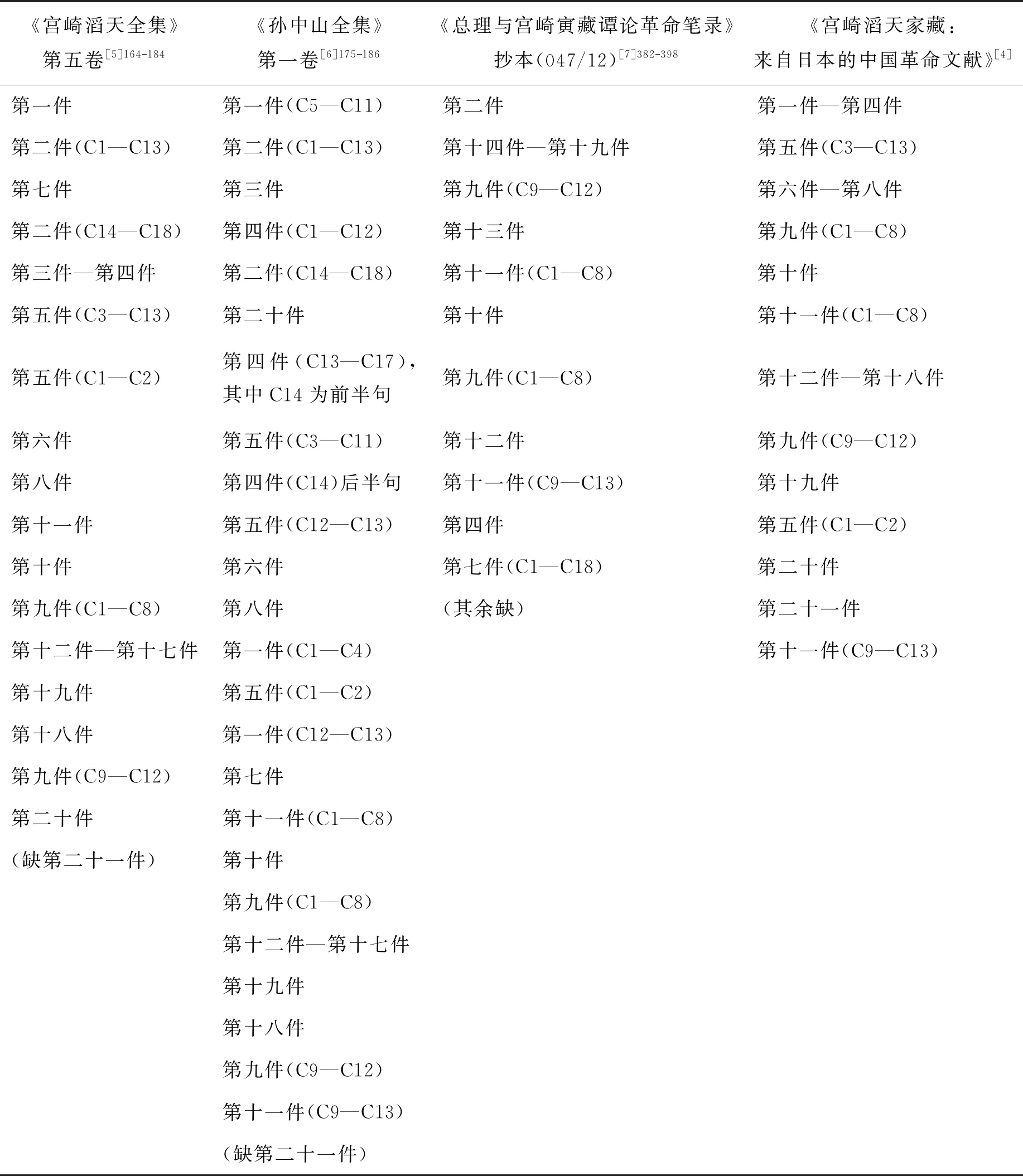

本文依照《宫崎滔天家藏:来自日本的中国革命文献》[4]一书中影印原稿部分“第N件”(N=一、二、三……)的标注方式,重新编排了笔谈残稿的顺序。因同一件笔谈原稿中存在顺序颠倒、跳跃的情况,本文将采用“第N件(Cn1—Cn2)”的标记方式来标记特定竖列。其中,“C”表示竖列,Cn1、Cn2表示原稿从右往左第n1、n2列;N=一、二、三……;n1、n2=自然数,n1 第二件 宫崎:陈白先生之事,弟从亡兄弥藏之书信闻之。弟着横滨之时,家兄已逝,亦不可寻陈白先生之事。弟心窃求陈白先生而不得。适渡清之前数日,面曾根俊虎君,此人绍介陈白兄。后闻曾根氏之风闻,弟心甚痛之。 孙文:共与陈君见过几次? 宫崎:二次。 孙文:有谈及亚洲大局否? 宫崎:然。 孙文:有谈及现与弟议之事否? 宫崎:陈先生示先生之著书。弟先略闻先生之事,是赖家兄之书信…… 陈少白与宫崎滔天第一次见面时,有意回避兴中会内情,只提及孙中山乃党之首领,并给宫崎滔天看了孙中山的《伦敦被难记》一书,由此宫崎滔天察觉陈少白应是兴中会成员,并推测陈少白是因1895年广州起义失败而与孙中山一同流亡日本的人员之一[3]121。宫崎滔天在香港见到区凤墀后,得知孙中山在日的消息。此时的宫崎滔天虽然从各方人士口中早已对孙中山的大名耳熟能详,还在宫崎弥藏寄给自己的英文剪报中见过孙中山的照片[5]665,但实际上两人素未谋面。宫崎滔天曾评价孙中山为有“质”之革命急先锋,康有为则是有“华”之教育家。他也认为孙中山这一跌倒难再起,而康有为凭借振聋发聩之辩与滔滔不绝之笔“似前途无量”。宫崎滔天本想拜会康有为,但因当时康正北上求见清帝,宫崎滔天只好放弃,决定先回国见一见孙中山[3]126-127。历史的车轮滚滚不停,接二连三的巧合终于促成了孙宫二人的会面。 二人初见时,孙中山开口便用英语寒暄“请进”[3]130,但因宫崎滔天的英语远不如孙中山流利,所以很快转为笔谈交流。宫崎滔天夫人宫崎槌子在《亡夫滔天回顾录》中回忆道: 滔天初次在陈少白家中见到孙先生时,用不太流利的英语与他稍作对话。因为滔天不会讲“支那”语,重要之事就依靠笔谈来交流,当时笔谈的原稿有少部分留存至今。在这类笔谈纸片、秘密文书以及书简中,有许多有趣之处,放到现在能用作研究资料的非常多。然而由于警察机关的压迫,还要接受住宅搜查,我们不得不多次烧弃这些笔谈原稿。[5]505-506 孙中山与宫崎滔天的笔谈交流既非以文会友,亦非风雅唱酬,自然以共商要事为主。孙中山在宫崎滔天家停留的一周时间里,据槌子回忆,他是个不太爱说话的人: 孙先生不太讲话,若要说他,那就是沉默寡言之人。从早到晚,一旦有时间就是在看书。他是个基本上手不离书的人,虽然在我家停留的一周时间里他就一直在专心读书,但当他要与滔天一同为筹集军用资金而离开时,他说“这里的书尽是我喜欢的”,接着就把书全塞进柳条箱中带走了。[5]507 神奈川县知事浅田德则也在写给当时的外务大臣大隈重信的报告中说:“孙逸仙很少外出,常常窝在一个房间里读书。”(1)JACAR(アジア歴史資料センター),Ref.B03050063900,各国内政関係雑纂/支那ノ部/革命党関係(亡命者ヲ含ム),第一巻(1-6-1-4_2_1_001),外務省外交史料館,https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B03050063900?IS_KIND=detail&IS_STYLE=default&IS_TAG_S1=InfoId&IS_KEY_S1=M2006092114181893673, 2019-10-30。 又是为革命全力奔波的特殊时期,自称“不能为诗”的孙中山似也并无雅兴为无关紧要之事特意笔谈。若能以流畅的口语交流,又怎会选择费时费力的汉文笔谈呢?实际上,宫崎滔天就曾经因为短时间内不断与不同的人进行大量的重复笔谈而感到苦闷[3]143。从孙中山与宫崎滔天的角度来说,两人虽不能完全靠英语交流,但至少一些简单的内容是可以通过英语完成的。 孙中山与宫崎滔天以笔代舌,所书笔谈原稿达百余件,但为防警察搜家时泄露革命机密,绝大部分原稿都被“烧弃”,目前仅存21件。此外,现存的宫崎滔天家藏笔谈残稿中,还有18件何树龄与宫崎滔天的笔谈。 孙中山与宫崎滔天的笔谈残稿有许多值得考证的细节问题,其考证结果也必然能推动围绕二人的相关研究。然而许多重要细节却一直因为无法得见二人笔谈原稿,只得流于猜测。不少文章在引用时,又往往仅凭可能存在错误的只言片语来佐证笔谈者的思想、历史事件等。二人笔谈现存数个后人整理的版本,但各版之间多有龃龉,录文中尚存多处张冠李戴、次序颠倒的情况。如对笔谈残稿的排序,不同版本之间迥然有别(见表1,由上至下为先后顺序)。 表1 现存各版本录文排序表 现存的21件笔谈残稿提到了许多话题,如孙中山询问清国公使是否跟踪自己,康有为、梁启超其人其事,商议建立广东语学堂,聘请书童婢女的薪水等。其中最为重要的自然是讨论东亚大局、策定救国雄图的内容。这样原始的资料性内容是孙中山相关研究中必不可少的,而由表1可知,若随意取一版本照搬引用,存在巨大风险。 近年宫崎滔天家藏笔谈残稿陆续影印出版,其中《宫崎滔天家藏:来自日本的中国革命文献》(以下简称《家藏》)[4]与《宫崎滔天家藏民国人物书札手迹》(以下简称《手迹》)[8]最具代表性。两书虽然都整理了全部原稿并录文,但有所不同的是:前者附有注释等内容,根据笔谈文脉承接录文,录文为繁体字;后者仅为原稿影印与录文,且录文不依文脉,照录每一件笔谈残稿内容,录文为简体字。原稿的影印出版使笔谈研究出现新转机,虽然两书中依旧存在排序失当、误断笔谈话者的问题,其中误断笔谈话者的问题是重灾区,已非三言两语可言明,待下文细说。 本文在引用时,以《家藏》中的录文、排序为准,试通过征引相关资料、比对原稿笔迹等方法,重新界定笔谈者身份,并推定笔谈原稿的正确排序及笔谈发生的大致年代。 笔谈作为汉字文化圈内跨语言交际的特殊文体,参与者、时间、地点、内容四大要素缺一不可[1]5。经过当事人整理或由后人编辑的笔谈资料,如朱舜水与小宅生顺的笔谈集《西游手录》[9]83-111、名仓予何人与中国官绅的笔谈录《沪城笔话》[10]109-162,参与者在话前话后标示姓名或字号,不会出现张冠李戴。然而,未经整理的笔谈原稿就比较复杂,在临场应对的紧迫状态下,当事人几乎多未署姓名,判定笔谈者为谁并非易事。 孙宫笔谈的情况就是如此,目前所见诸版本的差异既在于录文本身对某些字词的误录、错录,也在于不同版本在界定参与者身份时得出的不同结论。现有所有活字版本中,无一例外将笔谈参与者二分为孙中山与宫崎滔天,然而《宫崎滔天全集》第五卷解题对此提出质疑:“平山周也有参与笔谈,因此当作宫崎笔谈的部分中,也可能掺杂着平山周的笔谈。”[5]551若是如此,平山周或许是孙中山与宫崎滔天笔谈的“第三人”。 宫崎滔天在《三十三年之梦》“兴中会领袖孙逸仙”一章中详述了与孙中山的相识过程,首次见面他先是独自前往的,畅谈一番之后,他向孙中山介绍自己的同志“南万里”(平山周之号)。不久平山周赶来加入畅谈,内容涉及日本的政党、人物,欧美的国事,中国的现状、宗教、哲学等方面[3]135。平山周在其书中也提供了佐证,即宫崎同他一道回国之后,曾一起见过孙中山。与孙中山相识翌年,因与宫崎“欲连络中国各省志士,再游中国”[11]144,而先将孙中山居所迁至横滨。另外,孙中山与陈少白当时是作为平山周的汉语教师而获准留在日本的,因此一度与平山周同住[3]135。 综上所述,在宫崎滔天与孙中山初次相遇的那天,平山周也在场,并且参加了当天的“畅谈”,且后续交往中三人共同笔谈的可能性是极高的。问题在于,大部分笔谈原稿早已“烧弃”,平山周即便在场,他所参与的笔谈也未必得以保存,即这21件笔谈残稿中虽然有平山周参与的可能性,但具体哪一部分为平山周所写,仍需要缜密的判读识辨。 在笔谈残稿中,有一部分集中探讨欧洲对华态度、中国国内志士、革命起点与乙未广州起义失败等问题。这一部分笔谈因存在明显的前后脉络关联,《家藏》将其排列为:第九件(C1—C8)、第十件、第十一件(C1—C8)、第十二件至第十八件、第九件(C9—C12)。这个排列是妥当的,但对笔谈者身份的界定却存在问题。与孙中山笔谈对话之人究竟是否仅有宫崎滔天?下文引述时,将以“宫崎?”的形式标注存疑的笔谈者身份。前两件如下: 第九件(C1—C8): 孙文:倘此事为俄主张,使独人先发手,则中国危矣。分割之机或兆于此也。我辈为之奈何? 宫崎?:瓜分之机已兆,则我辈须静观清政府之所为如何,暗结日、英两国为后劲。我同志之士相率潜入内地,收揽所在之英雄。先据有一二省为根本,以为割据之势。而后张势威于四方,奠定大局也。 第十件: 孙文:且数处齐起者,不只惊动清虏,且震恐天下。则不只俄人力任救清之责,吾辈亦恐蹈纳波伦之履(覆)辙,惹欧洲联盟而制我也。盖贵国维新而兴,已大犯欧人之所忌矣。中国今欲步贵国之后尘,初必不能太露头角也。虽曰不露头角,而事一发,则不能瞒欧洲明眼人之耳目也。万一不幸欧洲有联之举,鄙意必先分立各省为自主之国,各请欧洲一国为保护,以散其盟。彼盟一散,然后我从而复合之。其法以广东请英保护,广西请法保护,福建请德保护,两湖、四川、中原为独立之国。法、德一入我圈套,则必自解其与俄之从(纵),然后我得以利啖之,使专拒俄,或联东西成一大从,以压俄人东向之志。俄势一孤,我可优游以图治。内治一定,则以一中华亦足以衡天下矣。此余一人之见也,足下以为如何? 《家藏》将第十件中“虽曰不露头角,而事一发,则不能瞒欧洲明眼人之耳目也”一句断作宫崎所写。但细观此句笔迹,与前后无异,应是同笔。故此处将其更正为孙中山所书。后几件如下: 第十一件(C1—C8): 宫崎?:中东合同,以为亚洲之盟主。兴灭国,继绝世。用其方新之力,阻遏西势东渐之凶锋者,天理人心之所会也。 断而行之,今之时为然,一日不可宽。 孙文:极是极是。惟不可先露其机,以招欧人之忌,则志无不成也。 吾合彼亦合,势必然也。惟先合者必胜也。 第十二件: 宫崎?:“机事不密则害成”者,《易》之大戒也。及今之时,须在清国南北之要会,设法务收揽所在英雄之心,妥为布置,可以占有为之地步。是为目前之至要。 孙文:欧洲联盟制我之事,或未必有,然不可不为之防。道在我有不可攻,不恃人之不我攻也。 阁下到中国各处,结纳有志之士如此之众,其中有雄才大略、可以独当一面者有几人?可得详而名之乎? 宫崎?:之者多在重庆及河南、山东之三处。 孙文:现在何处?是何姓名? 宫崎?:才略兼备任大事者才有四人,其他精明强悍充方面之任者,约二十七八人。 孙文:在何处为多? 宫崎?:四川、河南、山东、江苏交界之地,可举二万之众。 四川廖英(芙)初,河南郑、梁、胡、王,江西李,此六员有为之才也。其外二十七八人。 第十三件: 孙文:阁下何不一游广东惠、潮、嘉三府之地? 往年英、法入北京,亦在此地招额外之兵。 宫崎?:弟周游贵国,与真士大夫上下议论,先自兴亚之策而入。兴亚之第一着,在中东之提携。而欲举中东合同之实,非一洗满清之弊政不可。是故所说无不合也。 孙文:上说之三府,其人民十居八九已入反清复明之会。其人亦最强悍,官府不敢追究之。 弟意此地亦可作起点之区,因与台湾密迩,便于接济军火。阁下此到中国,务宜留心此地。 往见两湖张督,可直以兴亚之策说他。多是粗蛮之人。虽富家子弟亦不读书,多尚拳勇之徒。 第十四件: 孙文:阁下迟数日再往中国。弟意以为不必泛到多处,只宜往一近海口之处,联络同志为发轫之处可以。 盖以弟意所知者,今日有是志者到处皆是,惟不敢言而矣。是以吾辈不忧无同志,只恐不能发一起点而矣。有一起点,即如置一星之火于枯木之山矣,不必虑其不焚也。 惟此起点之地,阁下以何为最善?前者弟以广东为最善,因人地合宜也。在广地,一月之内必可集山林慓悍之徒三四十万。但有前年之失,当地之官已如惊弓之鸟,到处提防,我辈举动较前略难矣。是广东者,今日非善矣。不先择定一地,则无由定经略之策也。 宫崎?:还是以四川为负嵎(隅)之地,在(再)张羽翼于湘、楚、汴梁之郊而耳。 孙文:但四川不近海口,接济军火为难,为之奈何? 第十五件: 宫崎?:军火一项,虽近海口亦所难。无已,开接济之道于浙东之沿岸乎?是亦失太远。 孙文:诚如前之所言,在山东、河南、江苏交界可招二三万众,则以江苏之海州为最善矣。盖起点之地,必先求得人;其次接济军火之道;其三不近通商口岸,免各国借口牵制。海州之地于此三者皆得,且可握运河、绝漕米,此亦制北京之死命。 宫崎?:取道于海州之事,弟已于十余年前思量之。曾到彼地盘桓七八天,细看海口之形势,不便入巨船只。离州城二十里云台山,在海中有可靠大船耳。且州城有厘金,每小船通过,稽查甚严。 孙文:到此时不怕厘金卡矣。弟所谓起点者,则先夺取之也,而意亦并指云台山也。 宫崎?:先夺云台,结束已成;而入州城,或事可集。然是亦不得谓恰好之地。 第十六件、第十七件: 孙文:盖起点之地,不拘形势,总求急于聚人、利于接济、快于进取而矣。在海州,则进取、接济亦利于广东矣。惟聚人,则弟于此毫无把握。盖万端仍以聚人为第一着。故别处虽有形势、虽便接济,而心仍不能舍广东者,则以吾人之所在也。如阁下云,此地可招二三万众,亦可集事矣。盖海州既有两便,又有其人,则北可进握山东以窥北京,南可夺取准(淮)阳以通大江,则粮食无忧也。有人、有粮、有器,则成败在乎运筹指挥之策耳。 宫崎?:从海州到河南、山东之交界,约要十数天。此间一带之地,土赤民贫,无糗粮之可续。我数千之众,逡巡之间,或为敌之所乘。弟故以为起点之地,先要撰形胜之区。 有敝友主说曰:“以台湾南角之火烧岛为军火顿(囤)积之处,用小船暗送运闽越之海口,可以开接济之道。”此说以为如何? 孙文:此说颇有理。惟以小船送运,恐有绝夺之虞。 宫崎?:用小船送运者,避人之指目也。 孙文:虽然,但小船不能与厘卡抗衡,故不稳也。 弟之意独有一策:欲在外集人千数,备足军火,暗入中国,袭夺一大名城。 宫崎?:入此则用小船,送运军火亦可充用。 孙文:必用大船,作一起齐到方可。若小船,必分百数次。则先到者已擒,而在后者亦不能助,而不能知也。 小船运军火之法,广东前年之事则用之也,甚有成效。运过数十次,关卡毫无知觉。后用大汽船所运者,反被搜出。虽然,小船前则有效,今必不能用矣。因彼已知所防也。 阁下所言小船之法亦甚是也。可知英雄所见略同,惟余辈有前失耳。 第十八件: 孙文:当时弟已领千二百壮士,九月一日进了内城,已足发乎。后有人止之,谓此数不足弹压乱民,恐有劫掠之虞。后再向潮州调潮人三千名,为弹压地方。候至初九,仍未见到。个人会议,定策改期。是午后二时,发电下港,止二队人不来。不料该头目无决断,至四时仍任六百之众赴夜船而来。我在城之众于九日午已散入内地,而港队于十日早到城,已两不相值,遂被擒五十余人。 当时在粤城有安勇三千人,有督标、抚标各营之兵,已有意一起事时即降附我众,及在广河之水师兵轮亦然。后失事,兵轮统带被囚,安勇统带自缢。 第九件(C9—C12): 孙文:其失则全在香港之队到来,使有证据。而其不来,则无据可执也。 因当日已合全省绅民反案,因左证确实,遂不能移。 这一部分的笔谈中,笔谈双方从欧洲对华动态谈起,述及中东(中国与日本)联结是抗欧之法。由此又论至中国国内有志之士的地域分布、革命起点之必要因素等。但在谈到革命起点究竟选在何处时,二人产生了分歧。孙中山表示,曾经自认为广东最适合,但经前年广州起义失败,当地官员严防死守,难以举事,故广东已非最佳选择。另一方(《家藏》判定为宫崎)认为择四川之险要地势,再向两湖、河南开封之郊扩展为妥。对此,孙中山以四川远离海口,难以接济军火为由,进而提出江苏海州应是最好选择,因其地既能召集人手,又可接济军火,再者不靠近通商口岸,不会被盘踞口岸的各国殖民者找借口牵制。 笔谈到此(第十五件),另一方突然透露一个惊人信息:自己十余年前就有此考量,还曾到海州实地探查。这一细节成为我们判定此笔谈者身份的重要线索。如若将笔谈双方限定为孙中山与宫崎滔天,则有两个明显的疑点。一是孙中山多次称呼对方为“阁下”,查考两人笔谈及往来尺牍,孙中山从未称呼过宫崎为“阁下”,而习惯用“先生”“足下”。“阁下”与“足下”这一称呼的转变不似无心为之。另一点则是关于笔谈另一方所说的“取道于海州之事,弟已于十余年前思量之。曾到彼地盘桓七八天,细看海口之形势,不便入巨船只”。 《宫崎滔天全集》第五卷(2)该书为最早收录孙中山笔谈活字版本的出版物。与《孙中山全集》第一卷(3)该系列第一卷根据中国社会科学院近代史研究所藏原稿缩微底片,将孙宫笔谈收录为“与宫崎寅藏等笔谈”。均认为“取道于海州”这部分出自孙中山之笔,而张继(4)参见秦孝仪编《“国父”全集》第二册,(台北)近代中国出版社1989年版,第382-398页。此书收录了两个部分的笔谈:第一部分摘自陈鹏仁在1977年《人与社会》第五卷第三期上发表的《宫崎滔天与“国父”等的笔谈残稿》,该文除个别地方外,基本因袭《宫崎滔天全集》第五卷所收笔谈内容。《“国父”全集》第二册虽然注出录文引自陈氏该文,但实际也有细微差别。第二部分摘自中国国民党中央委员会党史委员会(现隶属于中国国民党文化传播委员会,缩编为党史馆)藏《总理与宫崎寅藏谭论革命笔录》抄本(047/12)附张继注。与《家藏》则断为宫崎所书。陈鹏仁指出,以1897年为基准的“十余年前”,宫崎滔天年仅十六岁左右,尚未与中国革命结缘,不可能是宫崎所写;另一方面,孙中山真正开启革命生涯,是在其上书李鸿章未果之后,由此推断此笔谈者为孙中山的可能性较大,但“十数年前”或为“数年前”之误(5)陳鵬仁「中国革命と宮崎滔天」,东京大学国际关系学1997年博士学位论文。。 与孙中山相遇之前,宫崎两度到过中国。第一次只在上海短暂停留,第二次与平山周结伴道经上海至香港,后因闻孙中山到日消息,便立即折回日本。可以认为,宫崎在正式接触孙中山之前,到过中国的时间跨度与对中国地理情况的了解程度,都很难达到笔谈中所述的那般,更不要说能够准确描述出中国各地地形之特征、畅谈革命起点了。因此,孙中山此外的笔谈对象可以推定不是宫崎。 至于将此段的说话者判定为孙中山,就更不符合逻辑。首先,写下“取道于海州之事”的人,显然在陈述海州作为革命起点存在问题,之后还称“然是亦不得谓恰好之地”;然而孙中山正是提出海州可以作为革命起点之人,若此为孙中山所书,则前后矛盾。其次,以1897年为基准的“十余年前”,孙中山还未正式形成革命思想,甚至还未写下《上李鸿章书》,又谈何窥测海州以为革命之起点呢?陈鹏仁认为“十数年前”或为“数年前”之误,而实际上笔谈原稿中写作“十余年前”,“十”不可能是衍字。若非误写,孙中山上书李鸿章是在1894年,与笔谈时间只隔了三四年(6)《宫崎滔天全集》第五卷的编者认为笔谈发生的时间范围应当圈定在1897年8月至1898年8月之间。这样推断的原因是上限为孙中山与宫崎滔天初见,下限为翌年宫崎滔天与平山周再度渡华之前。。短短几年之间,又怎会让孙中山产生“十余年”的记忆偏差?因此,这段话出自孙中山手笔的可能也可排除。 如上所述,若将笔谈者双方限定为孙中山与宫崎滔天二人,无论从何种角度解释,都难以自洽。如此,这位笔谈者的身份会是平山周吗?章炳麟为平山周《中国秘密社会史》一书撰写叙言时,提到“日本平山周,游中国久。数与会党往复”[11]叙言。另外,平山周在该书“兴中会及同盟会”部分中摘录《香港华字日报》悬赏缉拿孙中山广告一则[11]141-142,证明平山周确实有机会接触《香港华字日报》,这不免使人联想到第十九、二十一件笔谈的南、番两县正堂示(下文具述)。然而翻阅平山周履历,并未找到他早年前往中国的证据。平山周虽然比宫崎滔天早出发,但几乎与宫崎是同一时期去的中国,之后还一同与何树龄会面。即使如章炳麟所描述,他确实游历中国许久,也不可能发生在笔谈前十余年。 既然宫崎滔天、平山周或孙中山都不可能是该笔谈的“责任人”,那么笔谈者的真实身份究竟还有何线索可寻呢?此人不仅认识孙中山和宫崎滔天,还在1887年以前到过中国,与许多中国士大夫有交往,并极其熟悉中国地理,甚至亲自到海州探查。纵览与孙中山有过交往的日本人,其中有一人自1884年起,就陆续在中国从事谍报活动,遍历中国,前后横跨近40年,且与孙中山、宫崎滔天都有交往,此人就是宗方小太郎。 1897年11月,孙中山曾同陈少白一道前往宫崎滔天在熊本荒尾的老家。11月20日,宗方小太郎至荒尾,并与孙中山、陈少白面谈[5]666。也就是说,在笔谈成文期内,孙中山与宗方确实有过接触,并且还有过“面谈”。这次相遇的情形可从宗方小太郎的日记中寻得一些线索。《宗方小太郎日记》1897年11月17日、11月20日、11月21日三条分别记载如下: 十一月十七日 晴天。午前宫崎寅藏信到,报清国流亡者孙文(逸仙)近日潜来熊本,其人一到,将携来访问余云。山田珠一来访。夜访米原,托其捎去四十日元给宇土奥村伯母,谈话移时归。 十一月二十日 晴。午前胁山逸马来访。京都田锅安之助、玉名宫崎寅藏信到,孙逸仙已抵宫崎之寓,请予来游。孙乃清国革命党南方之首领,曾拟于广东举兵,事败逃亡英国者也。 得电报称:德国军舰占领清国胶州湾,令水兵六百名登陆,扬国旗,放祝炮,驱逐该湾守备清兵二千人。 松田满雄来访。镇西馆安达谦藏送来明日同志招魂祭之请帖,以事辞。午后二时二十分从池田上车,至长洲驿下车,驱车至荒尾村访宫崎寅藏,会见清国流亡者孙文(逸仙)。孙去年九月拟于广州府举兵,事败遁走英国,为清国公使馆所囚,以国事犯流亡者之故,被英政府接纳,在其保护下生活,突然于今年九月渡来我国。改换姓名,曰中山樵。此次来熊与予面会,欲有所商量也。孙今年三十一岁,虽非大器,然才学兼优,豪迈果敢,有廓清天下之志。促膝谈论东方大事,直到鸡鸣。孙甚喜。 十一月二十一日 晴。午前与孙等快谈。午后二时告别,步行至长洲驿,将乘四时五分之火车归熊本。偶因军队运输而变更火车时间,须至八时始得发车……[12]403 通过这三篇日记,可以获得以下信息:(1)孙中山是通过宫崎滔天认识宗方小太郎的,孙中山一旦抵达宫崎老家,宫崎就会携他拜访宗方。(2)11月20日,宗方小太郎收到宫崎滔天的信,告知孙中山已抵宫崎老家,并请宗方前来晤谈。(3)11月20日,宗方在前往宫崎家之前,接到德国占领胶州湾的电报。(4)11月20日下午,宗方到宫崎家,首次见到孙中山。孙中山欲见宗方,是有事与他商量。宗方认为孙中山虽然并不是大器,但“才学兼备,豪迈果敢”,而且有肃清天下的志向。孙中山与宫崎、宗方三人促膝长谈东方大事,直至天明。宗方认为这次面谈让孙中山很欣喜。(5)11月21日上午,孙中山与宗方继续快谈,午后宗方告别孙中山。 这五条主要信息中有一条信息值得注意,即是11月20日宗方在面见孙中山之前,收到德国占领胶州湾的电报。这则电报成为破解笔谈者身份之谜的重要线索。 甲午战争落败后,清政府在1895年与日本签署《马关条约》,允割让辽东半岛给日本。后因俄、德、法三国干涉还辽,清政府以3 000万两白银赎回辽东半岛。三国以“还辽有功”,加大对华侵入,胶州湾事件即为还辽的后续事件。1897年11月13日至20日,清政府与德国开始交涉。也就在20日,宗方收到了有关这个事件的电报。 笔谈原稿第九件(C1—C8)中,孙中山与另一名笔谈者所议论的“倘此事为俄主张,使独人先发手,则中国危矣”,正是指德国从11月中旬以来发起的一连串侵占胶州湾的行动。孙中山在笔谈中谈及此事,想必是由宗方处得知,抑或是早已闻讯,因此约见宗方共商对策。那么与孙中山笔谈之人的真实身份,就极有可能是宗方小太郎。 要证明这个推测,还可以从另外两个方面分析。第一是通过笔谈者对中国地理的熟知程度分析,第二是通过笔谈者与中国文人志士的交往履历分析。 前者已如上文所述,宗方早年便游历中国,他的日记中更是详细记述了各省府州县的具体信息。宗方在他的《北“支那”漫游纪》绪言中写道: ……遂由上海出发,经嘉定、太仓,入常州,沿运河抵镇江,泛扬子江,啸扬州之月,沿淮北上,至淮阴,东折渡淤黄河,过海州,入山东。取途即墨,跋涉于千岳万峰之间,达芝罘港。复转步向西,经登州、莱州,入青石关,抵泰安,振衣于泰山第一峰。出济南省城,过德州,入直隶界,驱马于燕赵之郊,经河间、涿鹿,达北京,淹留二旬,孤剑复指东方,过永平府,出山海关,入满洲。从锦州入奉天,南下过辽阳,复东折取朝鲜本道,至鸭绿江,满洲、朝鲜以此为边界。沿江南下,抵安东县,又左转西南,沿黄海之滨进抵金州。至旅顺口,雇一叶之扁舟,渡渤海,再达芝罘,复渡渤海至天津,遵陆路贯直隶之中部,过保定府,经正定,出井陉口,此为直隶、山西之分界。由此跋涉三晋之山河,抵省城太原,一直南下,踏上党诸郡,昼度太行山,入河南省。过黄河,至汴梁,经许州南下,由信阳入武胜关,此为河南、湖北之交界。南行达汉口,淹留武汉旬日,下扬子江,归上海,时腊月某日也。回首去岁出离上海,驴背风霜,至今春正垂一年,所经之地,历八省二十三府十八州四十有七县,纵横一万六千余里……[12]2-3 此后数十年,宗方也多次往返中日之间。由上文可见,宗方确如笔谈者所述“弟周游贵国”那般,又有“东折渡淤黄河,过海州,入山东”一句,佐证宗方确实到过海州。查阅日记可知,其在1887年5月1日进入海州境内,5月8日自赣榆县至山东日照[12]28-33。这段经历又与笔谈者“取道于海州之事,弟已于十余年前思量之。曾到彼地盘桓七八天”完全符合。以1897年11月20日—21日为基准,“十余年前”的下限正是1887年,而5月1日—5月8日也恰符合“盘桓七八天”的描述。此外,第十五件笔谈中还提到离海州城二十里处有云台山一事,宗方小太郎在1887年5月4日与5月6日的日记中分别记录“雨忽至,出村行走,右方近望云台山屹峙于天表”,“往东北行进,东南遥望海州云台山”[12]30-31,足见他清楚云台山的地理位置。 还有一点可以佐证笔谈者身份是宗方小太郎,即与中国志士之交流。孙中山问笔谈者中国有志之士中有雄才大略者之名,笔谈者提供了几个关键人物,称:“四川廖英初,河南郑、梁、胡、王,江西李,此六员有为之才也。”纵览宗方日记,其与中国各地士大夫频繁交流及书信往来,真可谓是“周游贵国,与真士大夫上下议论”了。 《家藏》版笔谈录文中提到的“廖英初”,多半是错录。对比各版录文,除中国国民党党史委员会藏抄本(即《总理与宫崎寅藏谭论革命笔录》)录作“廖芙初”,其余均录作“廖英初”。查笔谈原稿,“英”字似为“芙”,比对原稿中“暗结日、英两国”的“英”,笔法与“廖英初”的“英”字差别颇大。而宗方在日记中频频提及“廖蓉初”这个名字,曾称廖:“四川重庆人,慷慨有气节。快谈移时归。”[12]368我们判断,这是现场挥毫笔谈时,误记“芙蓉”二字中“蓉”为“芙”了。也就是说,笔谈中的“廖芙初”即是宗方日记中提到的“廖蓉初”。 梁、胡二氏多次出现在宗方的日记中,如1896年11月16日的日记中记载:“晴。写毕与河南胡、梁二氏会见始末之草稿。”同月18日:“向东京本部安原氏通报河南之行始末(第十七号报告)。”[12]378此即指《梁胡二氏应对始末》,该报告书现藏于上海社会科学院历史所。故本文推测此二者即是笔谈中提及的“河南郑、梁、胡、王”四人中的其二。 最后,笔谈者提到的“江西李”某,推测应指李盛铎。1897年2月28日的日记中,宗方记录了与李盛铎相遇一事: 二月二十八日 晴。午前访林正则,谈话移时,午饭后去。至广东路新利洋行,与名士李盛铎、罗诚伯二人议兴亚大事。李乃江西名家,榜眼出身,翰林之名流也。容貌颇伟,品学兼优,有天下之志。夜与《时务报》记者梁启超、麦某等会饮于四马路一品香,畅论东方之时事,九时归。梁今年廿四岁,弱冠中举,学术文章冠一世。夜雨。 李、罗诸人曰:清政府依赖俄国,非副国民之舆望,实出自庙堂一二权臣之妄为,即奉承皇太后之意者也。天子与皇太后不和,确实无疑。现清国在上者尽皆腐铄,居下者无知蠢愚,不足道,只中间士子真能做事,他日动天下者必此种族也。日清联合之事,在野志士皆热望之,故不论两国政府方针如何,志士互相提携,乃当今之急务也。 梁曰:中国之天下已为满人破坏,欲挽回国运,不可不脱离满人之羁绊,云云。[12]384 从日记中可以看出,宗方对李盛铎的评价也很高,认为他“容貌颇伟,品学兼优,有天下之志”。另据《对“支”回顾录》中的“福本诚列传”所载,可够得上是中国“王政维新原动力”的有:“广东的孙逸仙、康有为、梁启超;浙江的汪康年;江西的李盛铎、邹殿书;河南的刘忠主、胡庆焕;四川的廖镜清等人。”[13]878廖镜清与廖蓉初应是同一人。宗方日记中也多次提到收、复廖信件,如:宗方收到“宜昌廖镜清”信后复信,在此后的邻近日期内,又收到来自“宜昌廖蓉初”的回信。江西李盛铎、河南胡庆焕、四川廖蓉初三人在福本诚传与笔谈者所举之例中均有出现,这个信息应是比较可靠的。 在第十四件笔谈中,孙中山写道“阁下迟数日再往中国”。证明这名笔谈者在短期内有再赴中国的计划;查阅宗方小太郎日记,他在面见孙中山后,于11月27日再度准备前往中国,并于11月30日抵达上海。可见两者的记录也是吻合的。 宗方此行的目的之一就是应外务、海军两大臣的要求,前往中国调查德国究竟是想永久还是暂时占领胶州湾,再据此确定对德方针。此外,宗方还在11月30日、12月3日的日记中分别提到,“在上海之西人,欲以这次胶州湾事件为借口,开所谓瓜分‘支那’之端绪”,“传俄、法、德合谋,有瓜分‘支那’之意。俄将占领东三省、直隶,法占福建,德占山东全省”[12]405。此二条亦与笔谈者所书“瓜分之机已兆,则我辈须静观清政府之所为如何,暗结日、英两国为后劲”相呼应。笔谈原稿第九件中,孙中山在提到胶州湾事件时写道:“倘此事为俄主张,使独人先发手,则中国危矣。分割之机或兆于此也。我辈为之奈何?”孙中山用“分割”一词描述西方列强的掠夺行为,而笔谈者与宗方均使用了“瓜分”,或可认为是同一人的用词习惯。 如此一来,不仅“取道于海州之事,弟已于十余年前思量之”可以得到解释,对中国地理之熟悉、笔谈中涉及胶州湾事件一事,以及“四川廖芙初,河南郑、梁、胡、王,江西李”一句也能得到解释。这种经历的高度重合,很难认为只是巧合。综上所述,该笔谈者的身份既不是宫崎滔天也不是平山周,更不会是孙中山,而应是在1897年与孙中山相识的宗方小太郎。上文中引用笔谈时标注的“宫崎?”也应全部纠正为“宗方”。 被称为“阁下”之人的真实身份是宗方小太郎,但笔谈并非都是两人对谈,有时是三人鼎谈,甚至四五人群谈。从笔谈残稿看,无论是孙中山与平山周,还是孙中山与宗方小太郎,他们笔谈时宫崎滔天均在场,所以第十件笔谈末尾孙中山写道“足下以为如何”,从“足下”称呼判断是在询问宫崎的意见,但回答者就不限于宫崎了,这也体现了“鼎谈”的复杂性。 根据笔谈所书时间,可大分为前后两个部分:(1)1897年8月孙中山初到日本时的笔谈;(2)1897年11月与宗方小太郎等人笔谈。根据前文推理,除了得出宗方小太郎也是笔谈参与者之一的结论外,还可以根据宗方日记断定与宗方的笔谈写于1897年11月20日午后至21日午后二时前。而其余部分,从孙中山“弟入东京住,欲觅一通汉文及善书写之婢,以代抄写及教日语,可否有其人”的文脉来判断,是孙中山还未移居东京,尚在横滨时所作,也就是他1897年刚到日本不久初识宫崎滔天之时。这一部分必然早于11月与宗方小太郎的笔谈,因此在排列时应将与宗方笔谈置于该部分之后。 第二件(C1—C13)部分与第三件(C1—C2)部分均以铅笔写成,且内容前后贯连。第二件(C1—C13)部分,宫崎滔天有“适渡清之前数日,面曾根俊虎君,此人诏(绍)介陈白兄”一句。从“此人”一词来看,应是初次谈及曾根俊虎。后宫崎又在第四件提到曾根,孙中山也回道:“曾君之意,想是承陈君所嘱。陈君久有此志,因限于力,故谋及曾君也。”孙中山的回答中称曾根为“曾君”,应是已对曾根有一定了解。则第四件应晚于第二件(C1—C13)。 第一件笔谈中,宫崎滔天向孙中山展示了荒尾精著书,又在第三件笔谈中提到“此学堂主即是荒尾精君。一昨日先生见其书,可见其志”,则可判断第一件与第三件绝非同日所作笔谈,且第一件作于前。 第五件(C1—C2)与第一件(C1—C4)两部分墨色与其余笔谈相比明显偏淡,且都述及何树龄,前后应存在一定的关联性。第一件最左部分有“湖南一省,昔号为最守旧之地,今亦改变如此,真大奇也”一句。乍看似难与同件中其余内容衔接,但联想到下引何树龄与宫崎滔天笔谈第四件中的对话,则可能是孙中山与宫崎谈及何树龄时,提到湖南志士多一事,因而发此感慨。 何树龄与宫崎滔天笔谈第四件: …… 何:现在我国之人能认真振奋者,当以湖南省为最。其余当多梦之也。 宫崎:湖南志士中,何人是名最显? 何:多是有爵位之人。志士甚多,如姓蒋、姓谭、姓邹等辈皆是。惟其名不能一一记之矣。 宫崎:如此有志士,则中国维新之机不远也。…… 此外,尚有几处待商榷,如第二十件“何若政府不能助者,结合民间之侠士尤易。未知诸同志之意如之何?又先生之高虑如之何”一句究竟应该置于何处。究其内容,仍在讨论政府能否相助一事,则时间点似应在孙中山与宫崎滔天相识初期,综合多方考虑将其置于谈及何树龄相关内容之前。不过,既然是“残稿”,就存在脱页的可能性。从第二十件的内容上来看,也应是谈论某事之片段,但与其余几件原稿都缺乏文脉上的直接联系性,在此也只能推测大致范围了。 《宫崎滔天全集》第五卷除收录宫崎与孙中山、何树龄的笔谈外,还有宫崎与身份“不可推测之人物甲、乙、丙”三人的笔谈。原本因为参与笔谈的人物身份无从判定,这部分内容只见收于此书,在专著或论文中自然也就鲜有述及。究竟甲、乙、丙是何身份?2011年《家藏》的问世给出了答案。《家藏》编者通过“笔迹、思想、语言习惯等角度”,辨析出所谓的“甲、乙”实为何树龄,而“丙”则是孙中山[4]66。经过笔迹与内容对比,可认为这个推定是妥当的,此不赘述。 《家藏》断定了“人物丙”的身份,无疑为“人物丙”正了名,同时也对未来《孙中山全集》《宫崎滔天全集》的重新编写做出了重要贡献。然而,虽然人物丙身份已经“破解”,但这则笔谈中仍有尚待讨论之处。内容如下: 第二十一件: 容闳莼甫 曾子安 孙逆 周者文武之邦也 周邦 斌卿 冯雪卿 黄开甲 孙文:《申报》是弟之对头。因前在上海,常以他之主笔有文字之争论。所以他藉弟有事而复仇也。 匪徒 叛逆 匪首 “近有匪首,名曰孙文,结有匪党,曰杨衢云,起意谋反。” 最后这句引文源自1895年11月1日(农历九月十五日)《香港华字日报》“羊城新闻”版块刊登的“南、番两县正堂示”的起头四句。但也不尽相同,区别是原文为“现有匪首”,而在笔谈中,“现有”成了“近有”。 《家藏》和《手迹》把第二十一件当作一件独立的笔谈,可能并不妥当。《香港华字日报》刊登的是1895年10月30日(农历九月十三日)南海、番禺两县署联合发布的一则告示《南、番两县正堂示》,时间就在乙未广州起义失败后不久。告示前面几句如下: 现有匪首 名曰孙文 结有匪党 曰杨衢云 起意谋叛 扰乱省城 分遣党与 到处诱人 借名招勇 煽惑愚氓 每人每月 十块洋银 乡愚贪利 应募纷纷[14] 细读该告示全文即可发现一些端倪。笔谈残稿第十九件只有短短三行字,内容为:“扰乱省城,借名招勇。每人每月,十块洋元。乡愚贪利,应募纷纷。”虽然比原告示少了几句,但很明显第十九件是接在第二十一件之后写的。 笔谈与实际告示存在差别的原因大致有两种,一是笔谈者转述时对原文有记忆偏差,二是笔谈者看到的版本与上载版本本身有偏差。“现有”与“近有”的细微差别、个别句子的漏写,不似单纯的记忆偏差。上文注释中曾提及,《宫崎滔天全集》第五卷的编者认为笔谈发生的时间范围应当圈定在1897年8月至1898年8月之间[5]551。即便从时间上限1897年来看,1895年发布的南、番两县正堂示都很难说成“现有”,故此处写作“近有”应是有意改之。 东亚汉字文化圈内的笔谈最早可以追溯到7世纪初日本来华的遣隋使,千余年来成为东亚各国跨语言交际的主要形式,直到清末民初依然发挥着重要作用[1]3。 19世纪末20世纪初,东亚各国汇入近代社会转型的洪流之中。革命先行者孙中山以及康有为高足何树龄各自与“东瀛虬髯客”宫崎滔天笔谈东亚大局;近代硕儒章炳麟分别与日本农本主义思想家权藤成卿、大陆浪人武田范之、《文字同盟》主编桥川时雄有过笔谈;改良派代表人物梁启超与越南革命党人潘佩珠通过笔谈交心。风云迭起的大时代背景下,这些人因各种各样细微的机缘联系在了一起。他们在东亚近代史上留下了浓墨重彩的一笔,其中助力的就有一字一句跨越语言障碍的汉文笔谈。所幸的是,这些汉文笔谈有部分得到保留,作为研究近代史的第一手资料,尚待挖掘完善之处颇多,可谓潜力无穷。 汉文笔谈具有超越地域的、可促成交流并促进发展的重要作用。中国幅员辽阔,生活在不同地域的人们口操不同的方言,有时即便只是一乡之隔也未必能互通语音。显然,不只是与日、朝、越等被描述为“同文同种”的东亚各国人交流,即便是中国人的跨域交流,笔谈依然能在特定时刻起到补足作用,如何香凝就曾在《我的回忆》一文中提到: 同盟会正式成立大约一年之后,我们遵照孙先生的指示,宣传反对保皇党,并与当时的改良主义者及君主立宪派展开激烈的斗争……在这期间,我虽然只会讲广东方言,还不会说普通话,但是通过笔谈,也在留日同学中交接了不少志同道合的朋友,他们都是从事革命的好青年。同盟会的著名女盟员秋瑾和后来在黄花岗之役牺牲的千叶医学科学校留学生方声洞,就是我在这个时候认识的。[15]18-19 可见,中国人之间在口语无法交流的情况下也会笔谈,与日、朝、越等国家的笔谈差别或许只在汉文训读。 宫崎滔天家藏笔谈残稿对研究孙中山思想有着十分积极的作用,此外也可作为研究宫崎滔天本人及宗方小太郎的重要文献。笔谈残稿中有涉及宗方的部分,在以往的材料整理过程中被先入为主地认为出自宫崎滔天之笔。而其中对中国革命发表见解的人究竟是谁却至关重要且值得注意。事实上,宫崎滔天在众多与孙中山交往的日本人中,都是极为特殊的一位。宫崎滔天的“中国革命”思想受到了其兄宫崎弥藏的影响,认为应以中国为源头,若中国得以复兴,则印度、暹罗、安南、菲律宾、埃及亦可[3]41-42。与宗方这类秉持“以日本为主导”思想的亚洲主义者不同,宫崎对中国革命的态度更为纯粹,对孙中山的援助也出于意气相投。二、 孙宫笔谈总况

三、 笔谈者身份考

(一) 笔谈者的人数

(二) 笔谈者存疑的谈话内容

(三) 存疑的笔谈者不可能是孙中山和宫崎

(四) 笔谈者第三人为宗方小太郎

四、 笔谈残稿的重新排序

五、 笔谈的历史文献价值