从形式文论到审美行为符号学:隐喻理论和雅各布森诗学的嬗变

2020-10-11

雅各布森的隐喻理论位于他语言理论和诗学理论的结合之处,在他的理论体系中起到中枢的作用。一方面,雅各布森对隐喻的关注贯穿于他整个学术生涯,在索绪尔语言学理论和俄国形式文论间建立起历史关联;另一方面,雅各布森隐喻理论融合了他关于普通语言规则的深入思考,借助于隐喻理论,雅各布森诗学实现自身嬗变,由文本中心色彩强烈的形式文论发展成为关于“审美行为”的普通文学符号学,具有巨大的理论价值和研究空间,值得当今学界重新发掘探索。雅各布森隐喻理论也是特定历史语境中的文化实践,为探索理论阐释和文化实践之间的辩证关系提供了具有典型意义的例证。

隐喻理论在雅各布森庞大的理论体系中起到中枢作用,他对隐喻的浓厚兴趣和深入研究贯穿于他整个学术生涯。借助于隐喻理论,雅各布森诗学实现了自身的嬗变,在理论上摆脱了俄国形式文论过于重文本的缺陷,为审美行为符号学的出现奠定了理论基础。雅各布森隐喻理论是西方文化由现实主义向现代主义转型中的文化实践,为探究理论阐释和文化实践之间的辩证关系提供了一则典型案例。

一、雅各布森的隐喻理论

雅各布森的隐喻理论与他对儿童语言和失语症的浓厚兴趣有着极为密切的关联。从1939年逃离布拉格,到1941年乘瑞典客轮驶往纽约,雅各布森度过了人生中最为颠沛流离的一段生活,他一路向北逃亡,但并没有放弃学术研究。在瑞典期间,斯德哥尔摩医学图书馆的丰富资料令他从普通语言学角度深入研究失语症,完成重要理论著作《儿童语言、失语症和音位普遍》。在这部著作中,他尝试在失语症的临床症候和语言基本机制间建立起对应关系。1953年,雅各布森在美国克拉克大学举行的表达性语言行为学术会议上做了题为《作为语言学话题的失语症》的报告,报告将隐喻、失语症和语言基本机制关联起来,指出:“隐喻和换喻这两种对立的修辞方式是语言中两种基本关系的浓缩表达:内部相似性关系是隐喻的基础,外部邻接性关系决定了换喻。”[1](P232)1954年,雅各布森完成标志性论文《语言的两个方面和失语症的两种类型》,1956年该文作为其专著《语言的基础》 的第二部分首次发表。这篇文章中,他提出两种基本语言行为——组合和选择——构成两条轴线:“组合轴”和“选择轴”,组合轴体现出“邻接性”,选择轴体现出“相似性”。他又指出,隐喻的基础是相似性,换喻的基础是邻接性。对语言基本功能的深入思考令雅各布森超越前人,从错综复杂的失语症临床症状中发现内在结构,指出失语症分为相似性错乱和邻接性错乱两大类型。相似性错乱病人的聚合能力遭到破坏,导致词汇极度贫乏,完全丧失了运用隐喻的能力,但话语句法正确,语序工整,实在想不出某个词时,会用相邻的表达方式代替,例如用“削苹果的东西”代替“小刀”。邻接性错乱的最初症状是语法性词汇的逐渐缺失,包括介词、连词、代词等;在构词层面,患者往往丧失使用语法性构词成分的能力,丢失了词语的曲折变化,既不区分名词的单复数,也不区分动词的时态、语态。[1](P251-254)雅各布森总结道,失语症临床症状错综复杂,但大都逃不出语言的组合和选择两极,患者要么选择和替换能力受损,要么组合和语境构造能力异常。[1](P254)

雅各布森杰出之处在于,将语言系统、隐喻、失语症之间的关联抽丝剥茧,重新编织成一套独具特色的诗学理论话语。他发现,隐喻和换喻,或者说选择和组合在言语行为中有着不均衡分布,体现出个人的语言偏好。[1](P255)言语行为中组合和选择的极性对立和不均衡分布不仅可以区分语言现象,同时也为文化现象的类型划分和历史分期提供了重要依据,雅各布森写道,浪漫主义和象征主义在文学史上偏向于选择-隐喻一极,现实主义则偏向组合-换喻一极,文学的发展在两个极点间振荡摆动。[1](P255-256)以隐喻理论为基础,雅各布森尝试建立起关于文学-艺术的普通现象学标准。

二、雅各布森隐喻理论对传统的继承和批判

雅各布森的隐喻理论串接起雅各布森的普通语言学理论和普通文学理论,是他学术活动和理论体系的重要节点。这一理论首先来自于雅各布森对理论传统的继承和批判,其中既有对索绪尔语言学理论的继承和批判,一定程度上也是雅各布森本人俄国形式文论的延伸。

《普通语言学教程》中,索绪尔以建筑为例,提出语言中的两种基本关系——组合关系和聚合关系:建筑物中柱子和建筑其他部分相组合,例如门楣、基座,而某种柱式,例如陶立克式,可以让人联想到其他柱式,例如爱奥尼克式、科林克式。语言中存在着类似的组合和联想,前者称为组合关系,后者称为聚合关系(索绪尔本人称之为联想关系)。索绪尔以法语中“enseignement”(教育)一词为例,它可以同“enseigner”(该词的动词形式)“enseignons”(该词的主格形式)形成联想系列;也可以同“armament”“changement”形成联想系列,因为它们都包含后缀“-ment”;还可以意义相似为基础,同“instruction”“apprentissage”“education”形成联想系列。[2](P122-124)

雅各布森继承了索绪尔的理论,并做出改造。他区分了语言中两种基本行为——组合和选择,又借鉴了波兰语言学家克鲁舍夫斯基的术语,将选择行为和组合行为中体现出的语言关系称为相似关系和邻接关系。“语境中,各个部分处于邻接状态;替换群组中,不同的符号联系于不同程度的相似性,浮动于对等的同义词和反义词的语义内核之间。”[1](P244)相似和邻接两种关系的存在意味着任何一个语言符号都可以从两个角度得到解释:“某个有意义的单位可以由相同代码系列中其他更为明晰的符号所替换,从而揭示出其一般语义,而其语境意义则取决于同一序列中它与其他符号之间的关系。”[1](P244)

值得注意的是,雅各布森的组合/选择学说既继承了索绪尔的组合关系/聚合关系学说,又是对索绪尔学说的批判和发展。首先,索绪尔所说的组合关系/聚合关系是语言系统中存在的两种关系类型,雅各布森所说的选择/组合则是两种语言行为;其次,索绪尔关于组合关系/聚合关系的论述并未涉及两种关系在语言行为过程中的相互关联,尤其是语言序列中某个具体符号项目的显性组合和其隐性聚合之间的相互纠缠,索绪尔并没有交待清楚,而这些正是雅各布森从青年时代起就极感兴趣、孜孜以求的东西。雅各布森晚年的一篇文章对此有清楚表达:“我确信,索绪尔所使用的组合一词常常使人误入歧途,一提到组合,人们马上想到时间的接续性。然而,除了时间接续性组合之外,我们还要面对共存特征的组合。”[3](P81)雅各布森对索绪尔的批判涉及现代系统语言学一个重大理论问题,即语言符号系统中,底层聚合关系对表层组合关系的干涉和“入侵”,底层聚合关系一定程度上决定了表层组合关系。同时,雅各布森的二分体系中,语言行为替代了内在关系,这也为建立以语言行为(也包括文学性语言行为)的基础的普通符号学理论奠定了基础。

一定程度上,雅各布森的隐喻理论是他本人俄国形式文论的延伸,其中重要主题,诸如隐喻和换喻极性对立,二者在不同文类、不同时期的非对称分布都可以追溯到雅各布森莫斯科时期和布拉格时期的重要著作,隐喻成为衔接雅各布森各个时期学术活动的枢纽,同时也是其诗学研究介入语言研究的门户。爱德华·布朗指出,雅各布森的三篇早期文献——《论艺术中的现实主义》《论未来主义》《俄罗斯现代诗歌》——孕育了他几乎所有重要的诗学和语言学思想。如布朗所指出:“这些早期文章的主题是对俄罗斯先锋文化的贡献,继而凝结为核心,由此萌发复杂而优美的结构,不仅见诸于语言学领域,同样也见诸于文学领域。”[4](P233)《论艺术中的现实主义》中,雅各布森已孕育出其隐喻理论的萌芽:语言基本功能极性对立和不对称分布,并把这种现象和隐喻/换喻两种修辞方式关联起来。布拉格时期,上述思想得到进一步发展。1935年,雅各布森发表了这一时期最重要的论文——《论主因》,这篇文章继续了雅各布森对隐喻理论的探索,将其发展到相当成熟的高度。这篇文章中,雅各布森提出诗歌具有多个语言层次,各个层次有着不同的价值取向,不同价值取向有主次之分;诗歌中多种语言功能并存,诗功能在诗歌中占主导地位,是诗歌的主因;艺术的历史分期也体现出主因:文艺复兴时期的主因是绘画,浪漫主义时期的主因是音乐,现实主义时期的主因则是语言。[5](P751-754)从莫斯科、布拉格、奥斯陆、斯德哥尔摩,一直到《语言的两个方面和失语症的两种类型》的发表,隐喻理论贯穿起了雅各布森的学术生涯,展现出思想由萌芽、成长,到成熟、开花、结果的优美形式。

雅各布森是跨越文学研究和语言研究的奇才,隐喻理论是雅各布森的诗学研究介入语言学研究的门户,对隐喻/换喻的浓厚兴趣令雅各布森深入探索语言基本功能的极性对立和不对称结构,将其上升为普通语言理论,而雅各布森的普通语言理论又反哺他关于诗歌、艺术和文化分期的理论,实现了增益循环。雅各布森的关门弟子琳达·沃尔芙指出,雅各布森的学术体系核心是诗学,诗歌对于雅各布森学术思想起到了“试验场和催化剂”的作用。[6](P20)雅各布森向夫人泼墨斯卡回忆起莫斯科那段青春岁月:“赫列伯尼科夫诗歌的语音分析促使我把语言学用于话语分析,另一方面,这位诗人极具创新性的诗歌作品也向语言的语音投去一道光线,引导我质疑语言学中种种习惯思维,做出根本修正。”[7](P21)诗歌处于语言之结构系统与交往行为的接缝部位,雅各布森探索语言基本功能的极性对立和不对称分布,诗歌是最佳切入点,而作为诗歌语言的核心,隐喻自然也就成为沟通诗学和语言学的门户。

三、从形式文论到审美行为符号学

雅各布森的隐喻理论不仅继承了他俄国形式主义时期的思想源泉,更突破了形式文论过于重文本的局限,正是在隐喻理论的推动下,雅各布森诗学实现了自身的嬗变,为以审美行为为中心的文学符号学的出现做好了理论准备。

雅各布森酷爱诗歌,他的诗功能学说大都建立在诗歌语言分析,尤其是音韵分析的基础上,让人感觉这是一种以文本形式特征为基础的理论,荷兰学者福克玛在一篇文章中说,雅各布森的诗功能“重度依赖各种文本内指向,无一例外与重复或部分重复相关:举例而言,诗歌的韵脚依赖音素的重复,节奏依赖固定时间单位和重音的重复,双关、对称(部分)依赖特定语义或形式的重复,反讽和戏仿依赖话语的部分重复,文本内指向的次数和强度决定了诗功能的强度”[8](P62)。应当说,福克玛的观点在雅各布森诗学理论接受的过程中很有代表性,雅各布森本人在其批评实践中也确实表现出重文本内在特征,尤其是音韵特征的倾向,但也应当看到雅各布森的诗学理论并不仅仅是诗歌理论,而是以审美行为为中心的文学符号学理论,其理论内涵无论在深度和广度上都大大超出诗歌研究,甚至文学研究的边界,也只有从审美行为符号学的角度去重新审视雅各布森的诗功能学说,才能全面反映出这一重要理论学说的全貌。

1958年,雅各布森做了题为《结束语:语言学和诗学》的报告,这篇报告中雅各布森继续了他一生热爱的话题,即语言中隐喻和换喻的极性对立和不对称分布,在此基础上对诗功能做出公式化界定:“诗功能将对等原则由选择轴投射到组合轴上,对等被提升为语言序列的构成手段。”[5](P27)这段极其浓缩的界定将雅各布森的隐喻理论和诗功能学说结合起来,相对于雅各布森早期的种种论述,完成于1921年的《俄罗斯现代诗歌》中所说的语言的“自为价值”,或完成于1934年的《何谓诗歌》中所说的加剧符号和对象分裂的“诗性”,“对等投射说”将重点放到语言中两种基本行为之上,即组合行为和选择行为,诗学的研究范围也为之拓展,不仅包括诗歌和各种文学文本,也可容纳各种具有“诗性”的行为,可以说,雅各布森的“对等投射说”为一门普通审美行为符号学的出现做好了理论准备,而这一切源于雅各布森对隐喻的浓厚兴趣和深入研究。

对等投射本质上是“审美行为”,对等投射并非仅仅将系统中既定的“隐性”联想投射到“显性”文本之上,而是主动选择对等,创造对等,以之打断系统的既定运行逻辑,在系统的运行反常中开辟出一条新的运行路径,从而孕育出新的可能;相应,正是在系统运行逻辑“断裂”之处,对等投射效果最为显著。雅各布森在《语法的诗和诗的语法》中写道,诗歌的韵律可以符合语法,也可以打破语法,唯独不能没有语法。[5](P94)对等投射中既有文化共同体的集体积累和沉淀,也有个体在具体生存语境中的独特创造,投射行为延长了系统的选择轴,丰富了选择轴上的对等关系,也丰富了个体的自由空间与生存体验;如果系统选择轴过短,缺少对等关系,一切只能在组合轴上按照既定规则展开,个体完全沦为系统的奴隶,文学、诗性也就无从谈起。对等投射也并非诗歌的专利,在《语法对称及其在俄语中的表现》中,雅各布森纵览圣经文学、中国古典文学以及俄罗斯民间故事,指出诗歌语言中相邻语言符号有着某种相似性,这一现象广泛存在于世界各地的语言中,无论对诗歌语言研究还是普通语言分析,这一现象都有着高度价值。[5](P98)

对等投射将原本不相关的两个项目聚拢到一起,两个项目在彼此接近的过程中发生融合,形成新的聚合关系。对等投射不仅是诗歌现象,甚至不仅是语言行为,而是普遍存在的审美行为,正是借助于对等投射所带来的融合运化,个体可以突破系统运行逻辑的固化,去探索新的可能,发现新的世界。雅各布森对于这一现象的分析体现于他对诗歌音韵结构的分析,指出诗歌押韵的背后存在着更为广阔普遍的对称现象。“语音对等投射到语言序列之上,称为序列的组织原则,不可避免会造成语义对等。”[5](P40)雅各布森分析了爱伦·坡的著名诗歌《乌鸦》的第一段,指出诗人在这段诗中各种音韵手段的运用,包括头韵、尾韵等,令诗句中不同的语言符号融合为一个整体,“语音相近的词语在语义上也相互接近”[5](P43),形成强大的语音象征,在诗歌中,“任何语音上的显著相似必须参照语义上的相似和/或不相似,才能得到应有的评价”[5](P44)。对等投射并非诗歌的专利,而是广泛存在于各种语言现象中,其中一个显著例证是隐喻。自亚里士多德以来,传统修辞理论认为隐喻的基础是以喻体替代本体的语言行为,然而,现代语言哲学研究更多把隐喻视为一种语义生产方式,隐喻中两个不同的语义项目聚拢到一起,本体和喻体的语义相互接近融合,形成新的语义,美国语言哲学家麦克斯·布莱克认为“人是狼”这个隐喻不单把狼的某些习性映射到人身上,“不要忘记隐喻也赋予了狼某些人类特征,若非隐喻,这些特征与狼本无关联”[9](P44)。每一条新聚合关系的出现都打破系统的固有运行逻辑,为系统增添新的运行路径,开辟出新的可能。例如,在“人是狼”这个隐喻中,“人”和“狼”的语义相互融合,形成了新的语义单位“人-狼”,新语义单位“人-狼”的出现打破了原语义单位的固有组合(人杀狼,狼吃人),将人和狼放入新的相互关系中,其中也孕育出文学的种子,适当条件下就可以发芽开花,结出例如《狼图腾》这样的果实。

现代语言学对可能选择系统的研究可提供有益的参考。现代语言学对系统的研究始于索绪尔,但明确提出系统概念,并对其做出明确界定的是哥本哈根学派语言学家路易·叶尔姆斯列夫,叶尔姆斯列夫区分了语言中系统和过程两种关系,过程指语言表层的组合关系,系统指语言底层的聚合关系。[10](P9-10)伦敦学派创始人约翰·福斯也认为系统专指语言中的聚合关系,至于语言中的组合关系福斯称之为“结构”。当代系统-功能语法集大成者韩礼德继承了叶尔姆斯列夫和福斯的学说,指出系统包括三个要素:(1)入列条件;(2)一系列可能选择;(3)选择实现。[11](P52)语言底层是一系列具有相似特征的可能选择所形成的系统网络,即语言的选择轴,语言表层的组合序列,即组合轴产生于底层的可能选择系统,是底层可能选择系统的实现路径,选择轴的长度决定了组合轴的具体表现。

不妨以围棋对弈为类比,落子前弈者面对一系列可能选择,弈者对所有可能对比分析后,选择其中一个,随着棋子落定,可能融入现实之中。对弈过程中,棋手选择轴的长度,或者说可能系统的丰富程度,直接影响到盘面的态势。选择轴越长,可能系统越丰富,棋手的推演能力相应也越高。一位是只能看三到五步的入门者,另一位是能看数十步的高手,两人走出的棋路自然不同,结果也截然不同。

文学作品拥有着类似的可能选择系统,文学作品的表层序列,无论诗歌中的语句,还是叙事中的情节,都是底层可能选择系统实现的结果,表层序列不是既定的线性集合,而是可能选择的实现路径,序列中的每一个环节融入了过去、当下和未来,日常经验与各种虚构想象比肩而行,形成沃尔特·本雅明所描述的“星丛”。在《拱廊规划》一段意味深长的注释中,本雅明写道:“当下的每个形象都决定于与之同时并存的所有形象……许多事物与当下同时涌现,如电光火石,所谓形象就是它们当下形成的星丛。”[12](P1,N1)文学作品犹如一幅拼贴画,其中融入了当下、过去和未来,时间在文学作品中不仅前进,同时也“后退”,不仅奔向未来,也回归以往,构成多层次、多维度、多向性的系统。

四、作为文化实践的雅各布森隐喻理论

雅各布森的隐喻理论处于语言学和诗学的结合部,将雅各布森的语言理论和诗学理论融贯为一体;雅各布森的隐喻理论也是特定历史语境中的文化实践,孕育于西方文化由现实主义迈向现代主义的剧烈变动中,该理论一方面尝试对现实主义和现代主义两种文化进行了类型划分和历史分期,另一方面自身显著偏向现代主义,成为现代主义文化实践的一部分。

单纯从修辞的角度审查,雅各布森的隐喻理论存在一个缺陷,其二元对立体系过于简单划一,放大了隐喻和换喻之间的对立,也放大了诗歌和散文之间的对立。隐喻和换喻都是形象化的语言表达方式,二者间的共性远大于差异。亚里士多德把隐喻分为四类:属概念到种概念,种概念到属概念,种概念到种概念以及借助于类比,他所说的隐喻的第一、第二类今天都归于换喻名下。法国μ小组在修辞学方面的研究表明,隐喻和换喻有着内在的联系,隐喻和换喻的基础都是举隅,即部分和整体、种概念和属概念、具体概念和一般概念的替换,作为形象性语言,隐喻和换喻同样属于选择和替换行为,[13](P90-121)二者的关系如图1所示。

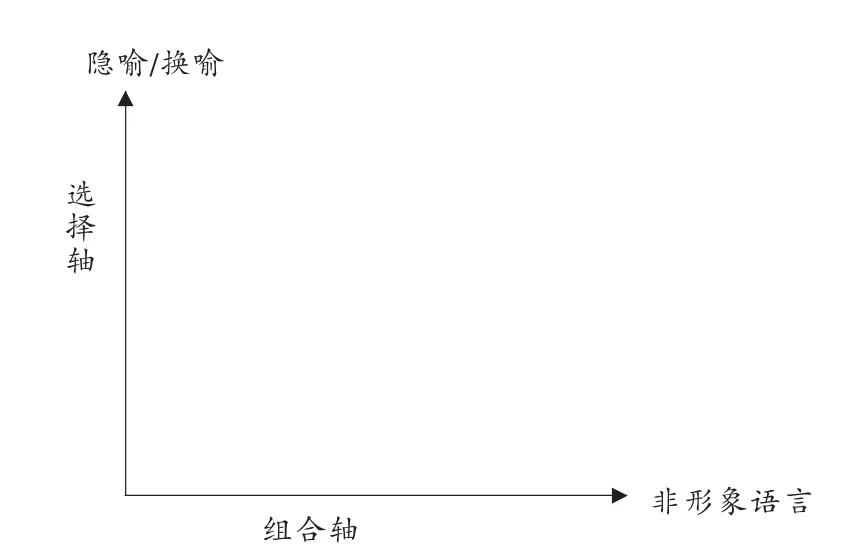

雅各布森的隐喻理论中,隐喻/换喻之间对立和组合/选择之间的极化对立等同起来,隐喻和换喻之间的对立由修辞方式的对立扩大为语言基本组织方式的对立,换喻由语言的选择轴推移到语言的组合轴上,取代了非形象语言的位置,如图2所示。

雅各布森的隐喻理论不仅放大了隐喻和换喻两种修辞手法之间的对立,同时也放大了诗歌语言和散文语言之间的对立,一定程度上将诗歌语言和文学语言对等起来,将散文语言和非文学语言对等起来,令散文语言作品在他的隐喻理论和诗学理论中处于相当尴尬的处境。散文语言作品被推到诗功能的远端,即便其文学属性没有被完全剥夺,至少也被列入次要文学形式的行列,雅各布森感叹道:“无韵作品……和其他任何过渡性语言领域一样,给诗学造成了许多麻烦,带来了许多难题。”[5](P46)尽管雅各布森也说:“诗学的语言学方法既可以分析浪漫主义诗歌隐喻风格,也完全可用来分析现实主义散文的换喻肌质。”[5](P47)遗憾的是,他本人并没有提供任何例证显示这种分析如何进行。

图1

图2

雅各布森的理论体系中隐喻和换喻不仅是两种语言组织方式,更代表着现代主义和现实主义两种不同的文化类型,具有强烈的历史内涵。雅各布森早期文献中,隐喻和换喻的历史内涵表达得更为清晰,1919年,雅各布森发表文章《论未来主义》,批评19世纪的艺术表现千篇一律,是静观的艺术,也是制造幻象的艺术,现代主义艺术正是要打破符号的幻象,加剧符号同对象的分裂。[14](P28-30)1921年,雅各布森在《论艺术中的现实主义》中,指出现实主义有着众多含义,其中一项是19世纪的艺术特征,这是一种带有换喻性质的艺术特征。[14](P20-25)1934年,在《何谓诗歌》中指出,19世纪文学试图掩盖语言符号的膨胀,制造符号同现实相符的幻象;现代主义艺术反其道而行之,其目标是打破语言符号的幻象。[5](P749)他一生致力于探索各种二元对立结构,从莫斯科时期开始,各种二元对立在雅各布森的文章中不绝于耳,然而真正提纲挈领、纲举目张的始终是现代主义和现实主义之间的对立。以此为核心,雅各布森安排各种对立项目,形成一个横跨语言、文学、文化的庞大对立体系,一方面尝试对现实主义和现代主义两种文化进行了类型划分和历史分期,同时理论天平始终偏向于现代主义一侧,成为现代主义文化实践的一部分。

历史的视野中,雅各布森隐喻理论不仅是理论阐释,更是特定历史语境中的文化实践,他理论的内在缺陷恰恰是理论实践性的具体表征。特定历史语境中理论阐释都有其局限性,与其把理论的局限性视为遗憾,不如将其视为理论实践性的具体表征,一定程度上说正是理论的局限性成为推动理论发展的动力,正如保罗·德曼所说的,盲点与远见相伴而行。研究者应当去发掘盲点与远见间错综复杂却息息相关的联系,远见必有其盲点,反过来说,也正因为有盲点的存在,思想才能把它的原料一丝一缕编织出迷人的图案,呈现出其远见与魅力。理论是阐释性话语,同时又是特定历史语境中的文化实践,时时刻刻处于同社会现实的纠缠之中。理论阐释时常以反历史、超历史的面貌出现,却绝不可能非历史,各种反历史、超历史的假设、观点、言辞,最终还是要回到话语和历史之中,仿佛埃德加·爱伦·坡笔下“反常的小鬼”,凭借对历史的否定,为历史的无所不在写下证言。要把握理论的实践性,恰恰要穿越其反历史、超历史的表面,深及其元语言层,去发掘理论同社会、历史、文化的隐蔽纠结。雅各布森隐喻理论孕育于西方文化由现实主义转向现代主义的重要变动期,雅各布森早年积极参与俄罗斯现代主义文学创造实践,其后,他的理论也始终倾向于现代主义,成为现代主义文化实践的一部分。无论是探索理论阐释和文化实践之间的辩证关系,还是发掘理论中远见和盲点之间的紧密纠缠,雅各布森隐喻理论都为研究者提供了具有典型意义的例证。

五、结语

雅各布森对隐喻的研究在理论上扩大了隐喻和换喻的二元对立,批评实践中偏向于诗歌,尤其是诗歌的音韵研究。对于上述现象,一方面要将其放入具体历史语境中,从文化实践的角度加以理解;另一方面也要看到雅各布森隐喻理论有着巨大潜能。当下,新文学媒介层出不穷,文学不断溢出媒介的边界,在不同媒介间交错溢流,文学形式和文类边界飘忽不定,愈发凸显出雅各布森隐喻理论的价值,要求学界从审美行为符号学的角度对雅各布森的隐喻理论重新梳理发掘。