改革开放40年中国政府推动旅游市场优先发展模式研究

2020-09-26曾博伟吕宁吴新芳

曾博伟 吕宁 吴新芳

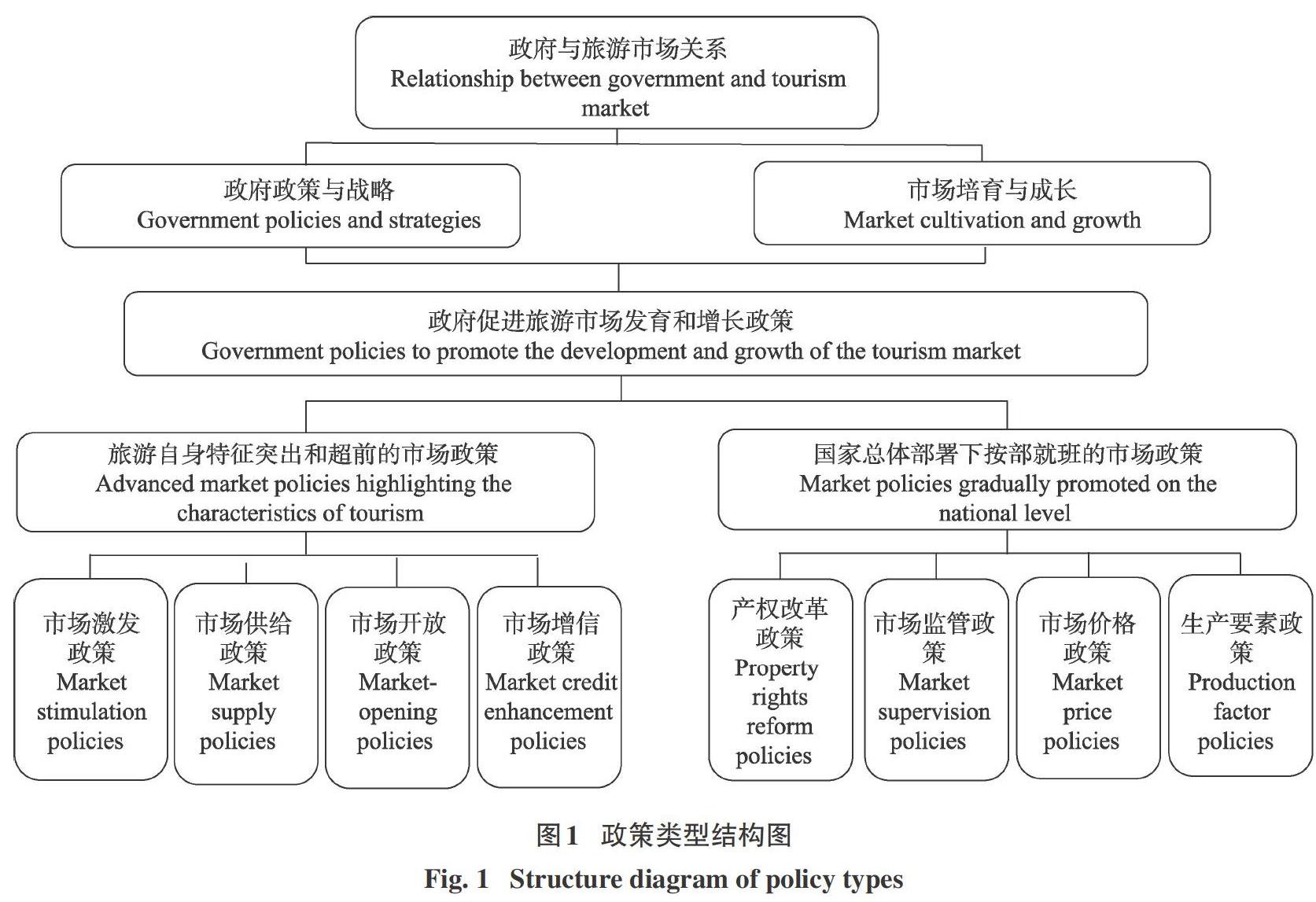

[摘 要]文章基于对改革开放40年中国旅游业发展的经验总结,结合中国旅游行业特性和国家总体经济变革趋势,提出“政府推动下市场优先发展模式”合理平衡了政府与市场的关系,是中国旅游业能在短短幾十年间实现适度超前发展的重要原因。文章从时代背景、行业阶段和政策文件等方面详细剖析了在促进中国旅游业发展中发挥了关键作用的主要政策类型,包括市场激发政策、市场供给政策、市场开放政策、市场增信政策等凸显旅游自身特征和理念超前的政策,以及产权改革政策、市场监管政策、市场价格政策、生产要素政策等在国家总体部署下按部就班推进的政策,反映了“政府推动下市场优先发展”模式中政府与市场的关系特点。同时,文章对中国旅游业采取这一发展模式的主要原因展开分析,据此提出基本结论和进一步研究讨论的方向。

[关键词]改革开放;旅游业;模式;政策;政府与市场

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2020)08-0018-15

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.08.009

引言

改革开放40年,中国旅游业成绩显著,旅游外汇收入从1978年的2.63亿美元,增长至2018年的1271亿美元,年均增长16.7%;国内旅游收入从1993年1的864亿元,增长至2018年的5.13万亿元,年均增长15.7%,与世界旅游组织统计的1978—2018年国际旅游收入年均增长率7.9%形成鲜明对比;同期,中国国内生产总值年均实际增长9.5%23。对中国旅游业发展模式产生深远影响的政策当属1987年由国务院发展研究中心副主任孙尚清所提出的“适度超前的总体发展战略”,该战略要求旅游业“在发展速度上要略快于国民经济及工农业的发展”[1]。从多年的发展实际来看,该战略得到了有效验证,中国旅游业总体上保持了比世界旅游业和中国国民经济更快的增长速度,并正在成为中国国民经济的战略性支柱产业。在此背景下,关于中国旅游业实现适度超前发展的原因以及对发展模式的探讨也因此成为学界和业界关注的热点问题。

解释改革开放以来中国旅游业适度超前发展的原因,既需从中国旅游业自身发展的行业特征进行分析,还需了解中国经济改革开放的大背景。这40年来,中国经济经历了计划经济、有计划商品经济以及市场经济3个阶段,而每个阶段改革的“主旋律”均是优化政府和市场的关系。尽管对中国经济增长模式中关于政府和市场关系的研究存在不同的观点和结论,但从实践来看,中国政府在推动经济增长中发挥的作用已远超出市场经济发达的国家政府。十八届三中全会明确提出,经济体制改革的核心问题是“处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”,因此,研究政府和市场的关系是揭示中国经济增长秘密的重要“钥匙”。冯新舟和何自力认为,“中国模式中市场与政府关系的本质是政府主导下的社会主义市场经济。现阶段,这一模式较为正确地处理了市场与政府的关系,促进了中国经济快速可持续发展,证明它是适合中国的,是合理的,需要坚持下去。”[2]

旅游业的腾飞与国家战略和政策密切相关,在研究中国旅游业市场与政府之间的关系上,探讨旅游业发展模式与政策选择是最为重要的视角,同时政策选择也是发展模式的具体表现。因此,从政策选择入手分析中国旅游业发展模式,能够揭示中国旅游业快速发展的原因和直观反映政府与市场的关系。基于此,本文对相关研究、理论进行回顾,从时代背景、行业特征等方面解释中国旅游业实现适度超前发展的原因以及提炼出“政府推动下市场优先发展模式”概念,同时详细剖析在促进中国旅游业发展中发挥了关键作用的主要政策类型。本文所提出的中国旅游业发展模式比“政府主导市场化模式”更符合国家建立社会主义市场经济体制的基本方向与旅游业快速发展的历程,对经济学中认识政府与市场关系具有较强的理论借鉴,也为相关研究提供了更多分析视角和进一步讨论的内容。

1 理论基础与文献回顾

1.1 理论基础

1.1.1 自由放任与市场失灵理论

政府与市场的关系在经济学领域备受关注,形成了不同的理论学派。两者谱系的两端是“自由放任”与“政府统制”。古典经济学派认为,政府在经济活动中仅扮演了“守夜人”的角色,不应过多地干预市场经济活动,政府需要做的仅仅只是提供优质、宽松的市场经营环境,保障市场的自由竞争和信息完整,为市场经济有序运行提供保障。市场作为“看不见的手”是最有效率的资源配置手段,完全可以自发调节市场经济活动[3]。新古典主义经济学延续了这一理论观点,为自由放任的经济政策奠定了基础,形成了“小政府、大市场”或“弱政府、强市场”的治理模式。“小政府理论”倡导政府应缩小管辖的空间范围,其活动内容只是提供市场无法做到也做不好的服务,即提供具有非排他性的公共产品和服务[4]。但随着20世纪30年代资本主义经济大危机的爆发,人们逐渐认识到市场制度的缺陷,市场的外部性、不完全竞争、盲目性、滞后性和信息不对称等导致了“市场失灵”。政府在市场经济运行中的调节作用开始被提及,国家干预或政府介入成为应对“市场失灵”的有效手段。

1.1.2 政府干预与政府失灵理论

“市场失灵”引出了政府干预经济,由政府取代市场机制来配置资源,以保障公平公正。与主张自由放任的古典经济学和新古典经济学不同,凯恩斯主义倡导政府对经济运行调节,从而规避市场的缺陷。凯恩斯主义通过加强宏观调控,统筹资源配置,对战后资本主义经济的繁荣发挥一定的作用,但20世纪70年代出现的资本主义“滞胀”危机又促使人们重新思考政府与市场在经济运行中的关系。公共选择理论学派提出,政府并不是万能的,并不一定能弥补市场缺陷,也会发生公共政策失误、公共产品供给低效与浪费、政府机构低效率、寻租与腐败等“政府失灵”问题[5]。“政府失灵”使得政府与市场之间的博弈在寻求新的均衡,主张市场自由竞争的观念中重新得以确立,政府干预经济的制度也因此受到限制。公共选择理论学派便提倡约束政府“看得见的手”,为市场的自由竞争机制提供保障[3]。

1.1.3 政府与市场合作协同理论

除了“自由放任”与“政府统制”两种极端的理论外,还有其他三类观点。一类观点是不赞同“小政府”就是好政府,但赞同市场主导机制,政府扮演了市场竞争规则制定与维护的角色;另一类观点是更为强调政府的干预与作为,以应对市场失灵问题,政府必须发挥宏观经济管理的作用;还有一类观点认为,政府除弥补市场失灵外,还具有增进、强化市场的功能[6]。这些观点均体现了政府与市场并非是非此即彼的二元论,两者均具有不可替代的作用,可以是合作伙伴[7]、共生互融[8]的关系,形成有机统一、相互补充、相互协调、相互促进的格局[9]。美国经济学家斯蒂格利茨从信息经济学的角度,以不完全信息与不完备市场为分析前提,提出政府与市场之间应建构一种新型伙伴关系的模式[7]。此外,中国经济的转型发展实践也走出了一条具有中国特色的发展道路,形成政府与市场“互融共荣”的新型关系[10]。这些新型关系体现了政府与市场之间地位平等、相互合作、相互补充的特点[11]。

从经济学理论发展逻辑可以看出,如何认识与处理政府与市场之间的关系,促进市场经济运行,是经济体制建构的核心问题。政府与市场边界的变动过程是各自按照市场经济内在要求不断重构、不断寻求平衡的过程[12]。“市场失灵”是政府干预的逻辑起点,“政府失灵”是市场扩展的理论依据[10]。两者的存在均表明,政府和市场并非是相互对立、相互替代的,而是相辅相成、缺一不可的,既需要发挥市场在资源配置中的优先地位和基础性作用,也需要政府在充分尊重市场规律的基础上进行干预[5],形成“有效市场”和“有为政府”共同发挥作用的格局。这些政府与市场关系的经典理论观点为研究综合性、关联性、公共性强的旅游产业发展奠定了基础。

1.2 文献回顾

关于政府究竟应在旅游业发展中扮演什么角色,属于“应然”的范畴,但从改革开放40年中国旅游业发展模式实践的“实然”看,政府在旅游市场的培育和促进产业快速发展方面发挥了至关重要的作用。这种作用一方面表现为政府顺应旅游市场增长的大趋势,积极调动各种资源和力量有效满足相应的市场需求;另一方面表现为政府预见到旅游需求增长的必然趋势,主动布局以激活潜在的旅游市场。对于这一模式,旅游领域多数研究者将其归结为“政府主导市场化”。“政府主导”概念最早源于1992年,中共十四大明确提出建设社会主义市场经济目标后,旅游领域学者大多以“政府主导型”一词概括中国旅游业发展模式。1996年,在国家旅游局访问以色列、土耳其旅游代表团的总结汇报中,也把这两个国家发展旅游业的做法和经验称为“政府主导型模式”。在20世纪90年代,孙钢[13]、魏小安、匡林等具有政府工作背景的研究者在總结中国旅游业发展实践的基础上提出要实施政府主导型的旅游发展战略,即“在以市场为基础配置资源的前提下,全面实行政府主导型的旅游发展战略,以进一步加大旅游发展的力度,加快旅游发展的速度,使旅游业为国民经济增长作出更大的贡献”[14]。

对“政府主导”的主导内容、发展阶段性及其作用效果等问题,旅游学界展开了多方面研究,并提出了不同的看法[1-5,15-19]。有学者基于政府主导下的旅游业管理模式,探讨政府主导型模式在我国形成的原因,认为中国旅游业很长一段时间由政府主导发展是由我国的社会经济水平、资源与产业国有化程度、国家战略需要等多个因素决定的,基础薄弱的产业是需要政府的强力支持或者干预来弥补市场以及自身的不足[20];有学者则是从旅行社、景区、饭店、交通、购物等多个旅游相关行业角度出发探讨政府角色在中国旅游业发展历程中的变迁[21];也有一些学者聚焦于中国旅游产业政策的演化特征[22]以及制度创新的动力因素[23]。而在探讨政府主导的效果,尤其是总结改革开放40年中国旅游业发展经验时,学者们对政府主导所发挥的作用依然持不同态度。夏杰长和徐金海对政府主导型模式给予了肯定,“作为后发型旅游国家,中国旅游业能够实现后发赶超,成为世界旅游市场上的‘一匹黑马,很大程度上得益于政府主导型战略的实施”[24]。更多的学者则是对政府主导采取相对中立的态度,认为“在旅游业发展中,政府、企业和非政府组织等都是有机统一的整体,在促进旅游业发展各阶段各有分工”[25]。而随着市场化进程加快,我国旅游业发展战略重心从改革开放初期的入境旅游转向国内旅游,市场逻辑发挥越来越重要的作用,尤其当社会资本大量流入旅游领域以后,市场在旅游资源配置中发挥决定性作用,因此旅游业实现高质量发展的制度环境从相对单一变迁到多元复杂[26]。具体来看,戴学锋认为,建立符合市场经济规则的管理手段是旅游行业市场化改革的又一个重点领域,也“为我国管理体制的转变提供了模板”[27]。厉新建等认为,“市场化的政府主导”是改革开放40年中国旅游业发展的一个重要特征[28]。马春野还认为,在中国旅游产业系统处于由市场发育期向成熟期转变的阶段,旅游产业需要以环境诱致型发展模式来取代现有的政府主导型发展模式[29]。

尽管学者们对政府主导旅游业发展存在各自不同,甚至完全相反的观点,但不能否认的是,改革开放40年,中国旅游业在中央政府的领导和国家旅游行政部门的直接推动以及相关部门配合参与下,通过地方各级政府的直接实施1,走出了一条在政府推动下以市场为导向的独特道路。本文认为,在特定的发展阶段,这条道路总体上较好地处理了政府和市场之间的关系,因而对中国旅游业的适度超前发展起到了关键作用。

2 发展模式和政策选择

2.1 发展模式探讨

讨论政府与市场之间的关系,关键是分析政府在旅游业发展过程中所起的作用。从欧美市场经济发达国家情况看,政府在旅游业发展中主要扮演的是“小政府”的角色,其旅游行政部门主要的职能是市场推广。在中国,政府对旅游市场的影响主要是依据中国旅游特有和中国经济共有的方式,来促进市场的发育和持续健康增长。其中一个突出的特点是,政府在推动旅游经济发展过程中,一直是将市场放到优先而突出的位置。改革开放40年来,中国旅游业不仅实现了从外事接待向独立发展的经济产业转变,中国也因此成长为世界重要的旅游目的地和客源国。在这期间,中国旅游业经历了从初期以入境旅游为主要经济导向的创汇产业,到中期与国内旅游紧密联系的国家经济增长点,再到后期与国民经济整体发展密切关联的战略性支柱产业的地位改变,政府也随着旅游产业发展的实际需要而逐步拓展或优化其管理内容和范围。无论是在早期为了赚取外汇收入而大力拓展入境旅游市场,还是后期同步挖掘国内外旅游市场需求,主要的政策选择都与推动市场发育和增长有关,由此也形成了中国旅游政策的演变轨迹。尤其是景区、饭店、旅行社、交通等主要依托行业,一直在政府监管中处于重要地位,是政府进行政策调整的重要领域。

相较于多数研究者将中国旅游业发展模式归结为“政府主导市场化”,本文认为,这并不符合国家建立社会主义市场经济体制的基本方向,也正因如此,在国家层面的正式文件中,也从未出现过政府主导发展旅游业的提法。更为重要的是,分析中国40年旅游业发展的历程,政府更多地不是去“主导”旅游业发展方向,而是伴随国内外经济形势和市场环境的变化顺势而为地“推动”产业向前进步。此外,政府推动的指向主要是扩大旅游市场,而不是一般意义上的强调价格作为主要市场信号的“市场化”。作为解决社会、政治和经济问题的基础调节手段,“市场化”主要表现为一种配置资源的市场机制。作为国家经济的有机组成部分,旅游业不必要也不可能形成单独的、封闭的市场化资源配置机制。因此,政府在推动旅游市场发育和增长的过程中虽然涉及不少市场机制的内容,但并非完全意义上的让市场发挥在资源配置中起决定性作用的“市场化”,其主要立足点更多在于扩大旅游市场、提升旅游供给和促进旅游消费。

因此,改革开放40年,具有中国特色的旅游业发展模式更恰当的表述应该是“政府推动下的市场优先发展模式”。该模式与“政府主导市场化模式”在认识上的整体比较如表1所示,两大模式最突出的区别在于,“政府推动下的市场优先发展模式”强调,在资源配置中相对于政府运用经济、法律、行政手段,市场自发调节被优先考虑,具有决定性作用;并且政府是顺市场而补位,是助推者而非主导者角色。政府对市场的推动以尊重市场发展规律为前提,符合市场健康可持续运行的要求。政府只是因势利导,按照市场化规律承担必需的监督、管理等职责。该模式是对“政府主导市场化模式”的反思[30],也是对“市场化的政府主导”[28]“市场主导”[31]概念的系统提炼,更加贴合改革开放后中国旅游业发展中政府与市场的关系特点,也是经实践检验更符合社会主义市场经济要求的改革方向。

中国旅游业政策选择也始终围绕“政府推动下的市场优先发展”来组织。然而,以往的研究多基于“政府主导旅游发展”论点展开,并不足以支撑本文所提出的理论,因此分析该模式包含的一系列政策具有重要意义。据此,本文将对相关政策选择的表现、原因及结论做进一步的阐述。

2.2 政策选择分析

从中国旅游业发展阶段来看,政府对旅游业的政策选择伴随着市场培育成熟而逐渐由强制性向强制性、自愿性及混合性结合转变[32],并根据细分行业属性的不同,在落实上有所差别。依据政策的着力点、内容以及相关学者的政策分类框架[32-33],本文认为,针对旅游业自身发展特点和中国经济市场化的整体部署下做出的政策选择,包含8个方面,反映了在旅游业发展历程中政府与市场之间关系及各政策类型之间的关联(图1)。有的政策长期贯穿于产业发展过程中,有的则是在产业发展中出现问题时得以实施,对行业起到规范或者促进的作用。值得注意的是,政府对旅游业的政策是基于市场发展规律进行选择的,与每个阶段社会经济发展状况密切相关。

2.2.1 市场激发政策

对旅游市场的激发一直贯穿于政府工作的始终,政策导向经历从单纯追求创汇(激发入境市场),到促进入境旅游市场和拓展国内旅游市场,再到重点发展国内旅游市场的转变。政府始终围绕长期的市场化发展目标,顺应旅游市场不断扩大的需求趋势。起初,政府对旅游市场的激发是发展以创汇为主要目的的入境旅游。1978年10月9日,邓小平第一次关于旅游的谈话便专门谈到旅游创汇[34],此后相当长一段时期,创汇一直是评估旅游部门业绩的重要指标。此外,对外宣传营销也是旅游部门责无旁贷的职能,激发入境旅游市场自然是中国政府早期发展旅游业的重要政策方向。但随着旅游业发展,其发展格局的最终形成取决于国内旅游市场的兴起和成熟。在改革开放之初,交通、食宿、游览点条件较差等原因使得政府对国内旅游采取了“不提倡”政策,但之后基于“回笼货币、增加就业”等方面的综合考量,政府很快对国内旅游采取了支持政策。1984年,国家旅游局出台了《关于加强对国内旅游管理的通知》。同年,国务院批转国家旅游局《关于当前旅游体制改革几个问题的报告》中还明确提出,“要从只抓国际旅游转变到国际、国内旅游一起抓”。1993年,国务院办公厅转发原国家旅游局《关于积极发展国内旅游业的意见》,再次将扩大国内旅游市场放到了政府工作的重要位置。随着国内居民生活水平的提高和旅游需求日益增长,政府不断拓展国内旅游市场,助力国民经济增长。1998年,受亞洲金融危机等国际事件影响,入境旅游市场“萎靡”,政府又出台了一系列激发国内旅游市场发展的政策,最重要的便是在休假时间上有效满足国内旅游需求。1999年国庆,中央政府出台的“黄金周”政策直接催生了假日旅游市场的爆发;2000年,中央政府专门建立全国假日旅游部际协调会议这一非常设协调机制,并由国家旅游局牵头具体实施。随着带薪休假政策的持续推动,2011年中国旅游日的推出以及2013年国务院办公厅出台《国民旅游休闲纲要(2013—2020)》,国内旅游市场不断被激活,国内旅游也因此迅速成为中国旅游产业发展的主体。

2.2.2 市场供给政策

消费与供给是市场的“一体两面”,政府根据市场需求变化有所作为地支持、引导、推动旅游供给的提质升级。改革开放后中国旅游业起步于入境旅游,在发展之初,解决境外游客特别是经济发达国家和地区游客高标准旅游需求同我国低水平的旅游供给之间的矛盾,成为政府旅游工作的主要着力点,这也使得中国旅游业在改革开放之初走了一条通过激发外来消费、提高旅游供给质量的发展路径。在此发展背景下,政府除了旅游接待设施“挖潜”以外,还使用部分财政资金直接投入旅游经营性项目的建设。尽管按照市场经济的一般法则,政府资金只能用于公共项目,但在发展初期,若没有政府投入经营性项目,不仅无法提升满足入境游客基本需求的供给质量,中国旅游业也很难实现整体快速起步。之后,随着整个市场从供不应求向供过于求转变,政府主要通过对新型旅游产品的投资引导等方式来促进社会资金投入旅游业。最初是在经营性项目上,1978年,中共中央批转外交部党组《关于发展旅游事业的请示报告》便明确同意,“国务院决定在3年内拨给基建投资3.6亿元建造旅游饭店,添置交通车辆等设施,扩大接待能力,为国家增加外汇收入”。1986年,国务院常务会议决定以拨款、拨改贷、贷款的形式,每年给旅游业5亿元投资,国家旅游局则利用这笔投资建设了7大旅游重点工程。5年时间里,直接由国家旅游局投入的旅游景区建设资金便超过3亿元[35]。除了直接向经营性项目投入充足资金以外,政府还广泛调动各方面力量来增加旅游供给。1984年,中央办公厅和国务院办公厅批准国家旅游局《关于开创旅游工作新局面几个问题的报告》明确提出,“加快旅游基础设施的建设要采取国家、地方、部门、集体和个人一起上,自力更生和利用外资一起上的方针……保护和调动地方、部门和广大群众办旅游的积极性……发展旅游专业户”。当时的旅游基础设施建设实际上包含大量经营性项目,可以说,在旅游市场萌芽的早期,正是通过政府投入的资金以及“五个一起上”等政策安排,才形成了中国旅游供给的“基本盘”。此外,与其他产业供给能力主要取决于经营项目不同,完整的旅游供给能力提升离不开公共服务设施建设。改革开放以来,除了国家基础设施得到整体改善之外,政府还通过投资建设厕所以及国债资金建设旅游公路等方式,较快地改善了旅游接待条件,提高了市场供给能力,也更好地满足了市场对旅游品质的需求。

2.2.3 市场开放政策

市场开放政策的关键是加快形成不同的竞争主体,通过竞争的优胜劣汰、奖勤罚懒来有效提高市场供给水平,体现了政府将市场化放在优先而突出位置的思路。这也与1978年以来中国开启市场化改革,往“国有制+计划经济”为基本特征的传统体制注入更多市场化因素的大背景密切相关。总体上,旅游市场的开放相较其他行业走在了国家开放的前列,旅游饭店最先迎接旅游市场开放的浪潮。改革开放之初,旅游饭店是制约旅游业供给能力的最大短板,从一开始政府便对旅游饭店建设采取了开放的态度,饭店行业也由此成为市场开放变革的“先锋”。从早先邓小平对旅游饭店建设持支持态度起,国务院先是专门成立了以谷牧、陈慕华、廖承志为首的利用侨资外资筹建旅游饭店领导小组[36],并在政策文件上进一步明确,“在我国当前资金不足、材料设备短缺的情况下,要积极利用侨、外资分期建造一批旅游饭店”。在此背景下,珠海石景山旅游中心应运而生,成为全国首例中外合作企业,时隔8年后,《中华人民共和国中外合作经营企业法》才正式颁布;北京建国饭店、北京长城饭店也成为《中外合资经营企业法》出台之后的首批合资企业。1985年,全国批准的中外合资合作项目共109项,其中旅游项目就占到73项;“七五”期间,旅游基建投资总规模约190亿元,其中利用外资投资的比例约占到53.3%[37]。而后在建国饭店等合资企业示范带动下,全国旅游饭店的市场意识和经营管理水平得到迅速提高,成为中国服务业的标杆。

在推动市场对外开放之后,政府将工作重点更多放到推动市场对内开放上,尤其是更加注重深化体制机制改革,不断打破行政壁垒,加快了资本、人才、技术等要素自由流动的速度。改革开放之初,虽然政府一方面提出“非旅游部门不得办旅游”,但另一方面也明确要求,“旅行社业务要打破独家垄断的思想,要允许中国国际旅行社、中国旅行社、中国青年旅行社等单位开展竞争”“各级旅游经营单位都要逐步从所属的行政管理部门独立出来,成为经济实体,自主经营,自负盈亏,改变官商作风,参与行业竞争,优胜劣汰”。在“市场经济”写入宪法后,政府进一步提出“要逐步建立统一开放、有序竞争的国内旅游市场”。随着对内开放进程加快,旅游领域的投资和市场壁垒逐步突破,包括支持社会资本以投资、参股、项目合作等多种方式积极参与国有文化旅游企事业单位改革,采取合资、合作或独资等方式,投资国家未禁止的各类文化旅游行业,鼓励社会资本参与公共文化旅游服务、旅游等基础设施和项目的开发建设、运营管理和运营服务。经过多年发展,除旅游免税经营等极少数业务之外,旅游业基本没有垄断领域,总体上实现了充分的市场竞争。

2.2.4 市场增信政策

市场主体之间信息不对称是影响旅游市场交易的重要瓶颈,一方面是由于旅游活动涉及的环节众多,质量不容易把控;另一方面则是旅游产品具有无形性、异地性,其服务交易更多在“陌生人社会”发生,因此如何引导消费者选择质价相符的旅游产品便成为关系旅游业良性发展的重大问题。在中国市场经济发育早期,信用体系和品牌体系均未真正形成,交易信用问题更为突出。而在推动旅游市场优先发展的过程中,由旅游行政部门直接推动,政府创造性地采取标准化手段这一具有典型中国特色的市场增信政策为企业服务质量“背书”,既提高了企业的服务信用,又增强了游客的消费信心;同时,在没有增加审批权的前提下,丰富了政府对旅游行业的管理手段。具体的方式是:政府牵头制定等级评定标准,并利用行政力量在旅游行业推广标准;旅游企事业单位实施标准,改进和完善相关设施和服务;政府或者权威评定机构对照标准评定旅游企事业单位等级并授牌;政府對达标企事业单位复核、监督,以保证相关单位服务质量继续达标。

以旅游饭店标准和A级旅游景区标准为典型案例,1988年8月,在参照西班牙饭店星级标准和结合中国实际的基础上,《中华人民共和国评定旅游涉外饭店星级的规定》及《中华人民共和国旅游涉外饭店星级标准》颁布1,星级饭店标准通过不同的等级划分,促进了饭店服务与饭店房价的有效对应,给消费者选择不同等级的饭店提供了非常有效的指引。同时,星级饭店标准制度还将政府对饭店的行业管理和旅游饭店服务水平的提升有效结合起来,降低了市场的交易成本,一经推出,很快就受到企业的欢迎和市场的认可。截至2017年年底,全国星级饭店达到10 962家,由旅游饭店开启的星级服务也因此成为中国服务领域的“标杆”。1999年7月20日,《旅游区(点)质量等级的划分与评定》国家标准正式发布,在此后近20年里,A级景区特别是4A、5A景区成为消费者选择旅游吸引物的重要参考,对促进旅游景区市场的发育起到了关键作用。如今,创(申)A级景区对于景区发展来说具有重要意义,是景区提档升级的重要改革,既可以规范提升景区的综合质量,有效提高景区的市场吸引力和竞争力,又可以为景区服务管理提供外在驱动力,促进景区知名度和美誉度的提高。

一般而言,在市场经济发达国家,非强制性标准的推广和实施更多由企业或者社会组织承担。但由于中国市场经济发育不成熟,协会组织缺乏政府的公信力和工作推动力,因此,政府通过标准化手段为旅游市场增信的方式在中国旅游业发展过程中就具有特殊而重要的意义。除在饭店业、景区等旅游细分行业上实行标准化之外,政府还通过旅行社质量保证金等工作为旅行社的对客服务提供信用保障,这些制度的实施均对旅游市场发展大有裨益。

2.2.5 产权改革政策

产权制度是建立社会主义市场经济的重要环节,是政府培育市场主体、增强市场化的有力举措。在旅游企业发展40年的过程中,具有标志性的改革举措主要包括承包经营、企业脱钩、企业上市、企业所有制改革等。在承包经营方面,自1987年开始,国家在国营大中型企业中普遍推行承包责任制,尽管在旅游领域里除了旅游车船企业外,饭店和旅行社行业并未大范围推动承包经营责任制,但还是有部分饭店通过参与政府在旅游行业开展的“学建国”活动2,在扩大企业经营自主权方面做出了探索。在企业脱钩上,旅游业的一批主干旅行社和饭店在20世纪80年代初期便实现了“局社分开”“局店分开”。

在企业上市上,广州东方宾馆的“穗东方”于1993年在深圳上市,成为中国第一个上市的旅游股份公司,成为旅游企业上市的标志性事件。旅游企业实现重组、改制、上市的发展之路,更为典型的案例是中国国旅集团有限公司(简称“国旅集团”)的转型升级。国旅集团前身为中国国际旅行社总社(简称“国旅总社”),成立于1954年,是中国旅游业发展的先驱。随着改革开放不断深化和中国旅游业的蓬勃发展,国旅总社的管理体制难以完全适应。因此,政府积极推进旅游企业的整合。2004年,国旅总社与中国免税品(集团)总公司合并重组,成立了国旅集团。通过不断深化企业体制机制改革,国旅集团实现了国有大型旅游企业的跨越式发展。从旅游企业上市的总体情况来看,截至2018年年底,沪市、深市上市的旅游类公司达到50家左右,2018年中国旅游行业上市公司总市值排名前十的企业包括国旅集团、中青旅、腾邦国际、众信旅游、凯撒旅游、岭南控股、云南旅游、海航创新、丽江旅游、三特索道,其中,国旅集团总市值已达1175.39亿元1。在建立现代企业制度上,旅游业不属于国计民生领域,因此并不存在国有企业“一枝独大”的情况,而在一些互联网旅游等新兴领域,非国有经济甚至占据了绝大份额,包括携程、飞猪、途牛、马蜂窝、同程旅游等互联网旅游公司的发展对整个旅游及其相关行业均产生了重要影响。当然由于旅游业自身的构成具有复杂性,政府推动产权改革的进程相对滞后,但相关企业依然按照国家产权改革方向基本完成了改革任务。

2.2.6 市场监管政策

良好的市场秩序是旅游业健康运行的重要保障,市场监管政策主要在于整治旅游市场秩序,并根据出现的问题出台有针对性的措施方案,为整个行业健康发展营造良好的市场环境。这也体现了政府与市场的协同关系,政府根据市场环境变化更多地承担着宏观调控、市场监管、公共服务、规范治理的职能。改革开放初,尽管政府提出要“加强对饭店的管理,制定全国统一的标准和收费办法”,并在1980年10月出台《关于加强旅游参观点市场管理的通知》,但由于当时大众旅游市场还未形成,旅游市场秩序问题并不突出,这使得早期政府对旅游市场的监管较多地集中在企业经营与管理等微观层面。随着中国社会经济发展,人们在物质生活消费需求得到了一定程度的满足后,对精神文化消费的需求迅速增长,国内大众旅游逐步兴起,市场秩序问题在一些旅游热点地区日益突出。从全国治理来看,市场监管开始的标志是原国家旅游局第一次开始全国范围的旅游市场专项治理行动以及专门成立的旅游质量监督管理所。随着1999年“黄金周”制度实行,旅游市场秩序问题开始成为游客投诉的重点,一些严重侵害游客权益的恶性事件也成为媒体报道的热点。因此,2001年《国务院关于进一步加快旅游业发展的通知》明确要求“整顿市场秩序,规范旅行社、导游人员等各类旅游经营单位和个人的经营和服务行为,保护旅游消费者和经营者合法权益”。由于旅游所涉及的诸多环节并不限于旅游部门直接监管的旅行社(尤其是对导游的监管),因此旅游部门也多次联合公安、工商等市场管理部门开展各种形式的旅游市场整顿行动,并推动形成旅游市场综合执法机制。2016年2月,国务院办公厅还发布了《关于加强旅游市场综合监管的通知》,对包括旅游部门在内的12个部门提出了市场监管的要求。总体而言,经过20余年的持续治理,旅游市场环境日益好转,监管政策也在根据市场环境的变化做相应的调整,并持续发挥作用。

2.2.7 市场价格政策

价格是市场经济的重要信号,与国家价格改革进程一致,旅游价格改革也经历了从严格管制到逐步放开的过程。这一过程反映了政府不断放权给市场,充分发挥市场通过价格机制配置资源的决定性作用。入境和国内旅游市场不确定性强,影响因素多,旅游产品定价也因此更为复杂。由于早期仍处于计划经济的大背景之下,较多旅游企业不知如何正确设定旅游产品价格,政府便为市场定价提供指导。1981年,《国务院关于加强旅游工作的决定》要求,“旅游服务收费和旅游商品的价格,既要体现我国对外政策和侨务政策,又要注意经济效果”,并提出消费对象是国外游客的,价格应适当参照国际市场价格;消费对象主要是国内游客的,应以国内市场价格为基础,实行按质论价,优质优价;同时明确,“旅游综合服务实行全国统一规定的包价”。在改革开放初期,政府采取了诸多方式管理价格,但均收效甚微,直至1992年中国市场经济改革方向正式确立,旅游价格也随之放开,价格对旅游市场供需的调节作用才得以有效体现。在旅游产品基本实现市场定价后,政府对旅游市场的价格监管主要集中于检查旅游产品和服务是否明码标价以及打击价格欺诈等违法行为。政府对旅游价格的管理实现了从早期统一规定向调节市场价格转变,其政策关注点也从规定整个旅游领域的市场定价聚焦到了景区门票价格,要求利用公共资源建设的景区门票实行政府定价或政府指导价,体现公益性,严格控制价格上涨。最典型的政策案例是2018年国家发改委发布的《关于完善国有景区门票价格形成机制降低重点国有景区门票价格的指导意见》,界定了景区门票的定价成本构成,并提出切实降低一批重点国有景区偏高的门票价格,不得提高景区内交通运输等其他游览服务价格,变相增加游客负担。总体来看,旅行社、旅游饭店、商业性景区、旅游商品等领域均已实现市场定价,价格的市场信号作用不断释放。

2.2.8 生产要素政策

劳动力、资本、土地是促进市场经济发展的生产要素,对于旅游经济的发展也尤为重要。为了充分保障旅游供给、提升市场效率,政府针对旅游发展各阶段出现的问题,追根溯源捋清问题的本质,利用政策手段对不同生产要素进行有效的管理。在劳动力素质提升方面,政府根据市场需要先从“建立又红又专的翻译队伍和各项服务人员队伍”起步。由于旅游业是劳动密集型产业,涉及不同细分行业,政府非常注重通过发展旅游教育来培养更多类型的旅游人才,包括1978年10月在江苏省成立中国第一所旅游学校。从1980年起,又陆续委托北京第二外国语学院、原杭州大学、南开大学等高校开办旅游专业,全面培养高水平旅游人才,满足市场对高素质从业者日益增长的需求。此外,政府还对旅游饭店、旅行社、旅游景区以及乡村旅游等市场主体进行了大量培训。这些举措有利于推动旅游业劳动力高质量发展。在旅游融资方面,早期旅游业基础薄弱欠缺资金,发展初期多由政府牵头投资兴办各类项目以增强旅游市场供给能力。随着国内经济实力增强,旅游供给相较发展初期已有了明显增加,社会资本开始大量涌入旅游市场,政府的工作重点又逐渐转向完善投融资政策,为旅游业发展营造良好的金融环境,激发社会资本对旅游项目加大投入的积极性。从2009年《国务院关于加快发展旅游业的意见》发布开始,金融政策便成为旅游政策的重要内容,紧接着在2012年,由人民银行牵头,会同国家旅游局等6个部门,专门出台了《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》,这些政策均有助于增强旅游市场活力,也为旅游业提质升级提供了坚实的保障。在旅游用地方面,进入21世纪后,随着中国土地制度日益完善、土地管理更加严格以及各类旅游综合投资项目需求大幅增长,土地问题开始成为制约旅游供给的主要瓶颈。针对这一问题,政府开始将政策着力点放到土地要素上。国家不断提高旅游业用地市场化配置和节约集约利用水平,尽可能保障旅游业发展的土地供给,对促进旅游消费快速增长、培育市场发展新动力发挥了积极作用。具有代表性的政策是2015年国土资源部、住房和城鄉建设部和国家旅游局专门出台的《关于支持旅游业发展用地政策的意见》。此外,地方政府如广西桂林、浙江湖州等也结合自身实际积极探索适合当地旅游业发展的土地政策。通过多年实践,无论国家还是地方政府均逐渐形成了一种根据旅游业自身发展特点增加相关生产要素政策供给弹性的工作模式,并在实践中取得了较好成效。

3 政府推动下市场优先发展模式形成动因

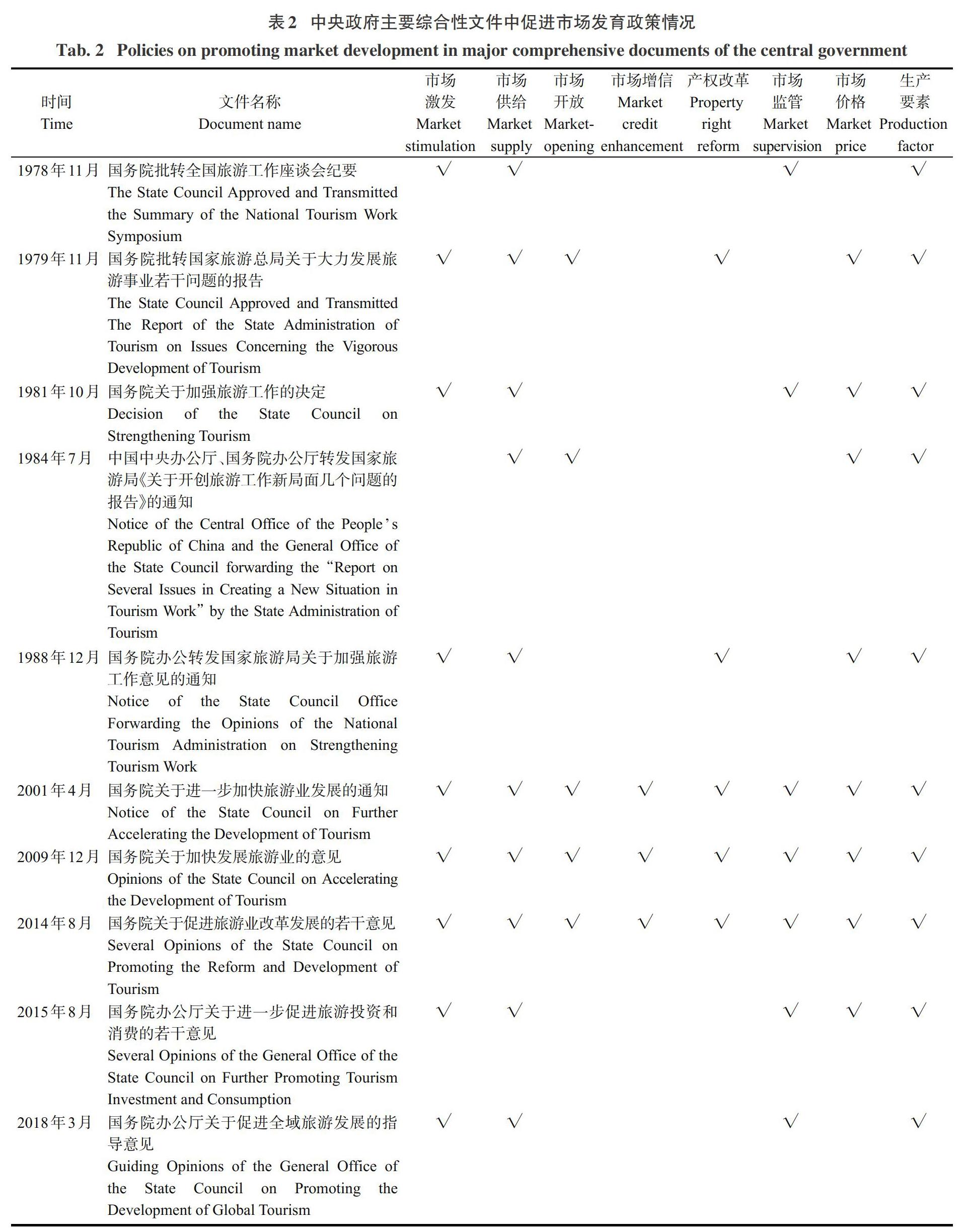

改革开放40年,相较于国民经济多数领域,政府在促进旅游市场优先发展过程中采取了更为积极的政策,这对中国旅游业实现超前发展起到了重要作用,表2展示了政府主要综合性政策文件在促进市场发育中所起的作用。

本文认为,之所以形成政府推动旅游市场优先发展模式,且由政府部门直接或者牵头制定实施的政策文件、行业标准以及法规制度对培育和促进市场发展产生了巨大作用,主要有以下原因。

3.1 国家始终强调旅游业的经济属性

中国旅游业脱胎于外事接待,但因其具有重要的创汇功能,中央政府很早便开始强调旅游的经济属性,这种经济思想最开始体现在领导人讲话中。1979年,邓小平同旅行游览事业管理总局负责人谈话便专门提到“搞旅游业要千方百计地增加收入,既然搞这个行业,就要看看怎样有利可图”。虽然在当时相关文件中对旅游业的表述为“旅游事业在我国既是经济事业,又是外事工作的一部分”,但在具体推动旅游市场发展时,旅游行政部门的经济意识占据了主导位置。这种经济思维在1981年中国旅行游览事业管理总局不再由外交部代管,改为国务院直接领导之后更为突出,特别是在1986年旅游业被纳入国家“七五”计划,旅游业的产业地位得到进一步明确,旅游业也一直肩负着促进国民经济增长的任务。正是由于对旅游业经济属性的强调,使得政府在推动旅游业发展过程中,虽然采取的管理方式会根据细分行业属性和市场问题有所不同,但总体上是以市场优先,政府起调控作用,始终坚持以促进经济效益增长为主要发展方向。

3.2 政府和企业都是旅游业竞争的主体

Albert Breton在《竞争性政府:一个关于政治和公共财政的经济理论》中提出,“政府本质上是具有竞争性的”[38]。对旅游业而言,旅游企业是产业发展的基石,企业强则产业强。从全国来看,外资、合资、国有、民营混合经济个体共存、共享发展,充分发挥各种市场主体的积极性。目前,我国旅游业发展已跨入大企业引领发展阶段,已形成通过发展旅游集团,以整合优势资源、创新发展机制、提升产业水平、增强核心竞争力和发展持续力的旅游产业发展基本模式,特别是近年来涌现出的北京首旅集团、华侨城集团公司、开元旅业集团等一批大型旅游集团,对旅游业发展发挥着重要的龙头带动作用。除了企业这一市场竞争主体外,由于具有不同地域化特征的旅游目的地是游客不同旅游体验的主要载体,因此地方政府之间争夺旅游客源的竞争同样激烈。总体上,改革开放40年中,旅游目的地政府竞争“主旋律”是广告宣传、针对消费者的降价政策、针对企业投资的激励政策、完善旅游公共服务等方式,很少通过设置市场壁垒的方式限制竞争。政府以提升目的地竞争力的方式直接参与旅游市场竞争,在一定程度上也促进旅游供给的大幅改善,有利于旅游市场的扩大。

3.3 功能性产业政策是旅游产业政策的主体

从市场与政府关系角度看,产业政策可以分为选择性产业政策和功能性产业政策两大类。选择性产业政策以“政府对微观经济运行的广泛干预,以挑选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置”为特征,政府居主导地位,在资源配置中发挥“驾驭”市场、干预市场与替代市场的作用。功能性产业政策则是“市场友好型”的产业政策,以“完善市场制度、补充市场不足”为特征,市场居于主导地位,政府作用仅在于增进市场机能、扩展市场作用范围,并在公共领域补充市场的不足,让市场机制发挥其资源配置的决定性作用。改革开放以来,中国产业政策经历了一个由计划管理与选择型产业政策混合的产业政策体系向以选择性产业政策为主体、以功能性政策为辅助的产业政策体系转变过程[39]。在旅游领域,除了少数几次国家基于廉政建设考虑清理了“楼堂馆所”,以及考虑土地管控等原因对主题公园等进行限制之外,政府很少对各类旅游业态采取选择型产业政策进行直接干预。旅游业发展过程中,政府主要是通过完善市场制度、改善营商环境、维护公平竞争、支持产业创新并为之建立系统有效的公共服务体系,帮助劳动者提升技能以适应产业发展需求的功能性政策来实现扩大旅游市场的目标。这一政策导向也使得旅游市场总体保持了相对健康的发展。

3.4 旅游业主管部门市场意识较强

政府的市场意识体现在对旅游业的产业政策上,中心在于对旅游市场经济发展采取的态度。很少有其他行政部门像旅游行政部门一样,将激发市场作为自身最重要的职能,采取一系列措施促进旅游业发展,包括地方旅游景区的建设、相关配套设施的完善、发展旅游企业的一系列优惠政策、旅游目的地形象和旅游品牌的树立、提升国民旅游意识等,这些举措不仅提升了旅游行业水平,也刺激了旅游消费。具体来看,20世纪50年代,中国国际旅行社總社便代行了部分政府的旅游管理职责,而1964年成立的中国旅行游览事业管理局也是与国旅总社政企合一、合署办公,“一套人马,两块牌子”[40],直到后来原国家旅游局机关与国旅总社政企分开,国家旅游行政管理机构才真正与旅行社完全脱钩。这种政企不分的管理体制存在诸多弊端,但这也使得旅游行政部门从成立开始便具有很强的市场意识,一直在努力探索市场经济条件下推动旅游业发展的各种工作手段。比如,旅游行政部门一方面很早就意识到一二三产业融合发展的重要性,通过主动推动与相关领域的融合,既实现了自身的发展,也推动相关领域形成了新的工作亮点,走在了各个部门的前列;另一方面,旅游行政部门积极开拓行业管理、公共服务、产业促进的工作格局,在厕所革命、全域旅游、舆论引导、旅游扶贫、宣传营销等领域全面发力,旅游业的影响力和关注度达到了前所未有的高度。与此同时,在原国家旅游局的直接推动下,各地党委政府纷纷召开高规格的旅游产业发展大会,地方发展旅游的热情被引爆,旅游业在促进地方经济社会发展中也发挥了越来越重要的作用。并且,旅游业与地方政府基于“政治晋升锦标赛”[41]促进经济发展的激励机制相容,地方政府也把旅游业作为具有综合带动性的重要经济产业予以重点发展。

3.5 旅游行政部门对旅游市场发育的干扰较少

在国务院部委办局系统中,旅游行政部门成立时间较晚,相较于国务院的其他部门,旅游行政部门掌握的政策资源并不多[42],原国家旅游局几乎是行政审批手段最少的部门。吃住行游购娱,是旅游业发展六要素,原国家旅游局也一直尝试围绕这六要素开展行业管理,国务院相关政策文件也要求旅游行政部门对相关领域开展监管。但按照法律的规定,旅游行政部门的行政权力主要集中在旅行社的审批管理上,而在其他领域开展行业管理,一直存在法律依据不足的问题。面对这种既要加强行业管理,但又不宜干扰市场的矛盾,旅游行政部门针对旅游饭店和旅游景区等领域,创造性推出的标准化管理手段,其实就是一种对旅游市场干扰较少的非强制性行政行为。此外,因囿于自身部门利益对旅游市场发育的干扰较少,这也使得旅游行业的市场化经营导向性较强。与此同时,旅游行政部门經常通过争取其他职能部门制定、完善、优化政策来支持旅游业的发展,这也在很大程度上促进了旅游市场的拓展。

4 结论和讨论

4.1 中国旅游业发展模式总结

40年前,随着我国改革开放大幕拉开,旅游业开始了从小到大、从弱到强的发展征程。在此期间,政府根据各个阶段中国旅游发展特点的变化,按照以市场为基础配置资源的基本原则,充分合理地发挥各级政府部门尤其是旅游行政管理部门的宏观调控职能,包括制定科学合理的产业政策和符合市场要求的法规标准等措施,依法规范、积极引导各类旅游主体的行为,从而使旅游资源达到最优配置的状态[43],为中国旅游业发展营造了良好的市场环境,促使旅游业在政府推动下实现了适度超前发展,并且在不同时期、不同阶段、不同细分领域实现了转变:在市场竞争方面,从非完全竞争式旅游经济发展模式(1978—1993年)转变为较充分竞争式旅游经济发展模式(1993年至今);在产业融合方面,从发展初级阶段仅限于旅游业本身转变为重视“旅游+”,强调和其他产业融合发展;在产业功能方面,从单纯追求经济、外交功能转变为重视强化旅游业在促进国民经济增长、树立国民文化自信、保障社会民生、推动生态环保、加强与各国外交友好等多重功能,落实到具体举措,“旅游扶贫”“红色旅游”“绿色旅游”“低碳旅游”等项目在全国各地开展;在开发范围方面,从局部“景点旅游”向“全域旅游”“优质旅游”模式转变,推动中国旅游业在新时代以满足民众安全感、获得感和幸福感为己任,朝品质化方向发展。因此,“政府推动旅游市场优先发展模式”下政府与市场之间更多的是一种“协同”关系,在市场基础薄弱的情况下,政府因势利导推出政策有利于增强市场发育能力,在市场有效发育之后,政府又更多地在扮演监督、调控、规范、引导、助推的角色。这种关系突破了主流新古典经济学所说的对立互斥关系,二者的作用是互补的,并且这种互补形式会在经济发展的不同阶段有所不同,呈现动态演进、顺势而动的特点。中国旅游业“政府推动旅游市场优先发展模式”是平衡“有效市场”与“有为政府”的重要探索,同时与西方经济学中占据主流地位的自由放任主义传统存在巨大差异,也并非“小政府理论”所倡导的政府越小越好。该模式对于丰富经济学中政府与市场关系研究提供了具有中国特色的理论视角,有利于指导旅游业市场发展。

4.2 中国旅游业未来发展思考

基于对改革开放40年旅游业发展经验的总结,除了从探讨中国旅游业发展模式和政策选择的角度切入分析政府与市场的关系以外,存在较多值得进一步思考研究的问题。正如经济学家诺斯在1981年提出的“诺斯悖论”所言,国家的存在是经济增长的关键,然而国家又是经济衰退的根源。从旅游业发展情况看,政府在调动各种资源来促进旅游市场优先发展的同时,不可避免地也会造成决策风险以及旅游投入和产出不匹配等问题。面对这一产生于实践的模式,一是需要对政府推动旅游市场发育和增长行为的利弊展开进一步分析,进而对政府在市场中的行为做出更准确的评估。如从实际情况看,旅游饭店很早便实行了市场开放,使得旅游饭店服务水平迅速提高,但由于饭店投资主体的复杂性,导致中国饭店业结构性失衡问题突出,也因此多次出现饭店业全年亏损的情况1。而作为旅行社的主管部门,旅游行政部门多年来一直对旅行社实行保护政策,在短期内保护了旅行社的盈利,但从长期看,也造成了中国旅行社业经营效率一直处于低下水平。二是未来政府应该怎样促进旅游市场的增长仍需进一步研究。过去40年,中国政府始终坚持市场优先的方向,但促进旅游市场增长的手段还应该随着行业发展阶段的不同和市场内外部影响因素的变化而增强政策的敏感性和针对性。在40年的发展过程中,政府处理与市场之间的关系有经验也有教训,因此未来旅游领域中两者关系也将受到整个中国经济发展方式转变的影响。发达市场经济国家政府宏观调控的手段主要是财政政策和货币政策,与之形成对比的是我国没有也不可能存在单独的旅游宏观调控,因此随着国内市场经济体系的不断完善,政府推动旅游市场增长应该采取什么样的方式值得进一步思考。三是旅游业具有很强的经济属性,但随着旅游业的不断发展,旅游业事业属性也在不断凸显[44]。正如于光远先生所言,“旅游是经济性很强的文化事业,又是文化性很强的经济事业”。特别是文化和旅游部成立以后,文化和旅游融合发展必然会被统筹考虑,政府未来在促进旅游业发展时,既要关注旅游业的经济效益,同时也要兼顾社会效益、文化效益、生态效益等多个领域的需要,这也意味着政府在旅游市场发展中的角色将进一步转变。

综合以上分析,改革开放40年形成的“政府推动下的市场优先发展模式”本身是否需要调整,甚至在未来还有多大程度能在旅游业发展中继续保持也有必要进一步研究。正如美国经济学家斯蒂格利茨所言,“政府与市场二者间需要一个平衡,但这种平衡在各个国家的不同时期和不同的发展阶段又各不相同,因此这个问题还没有统一的结论”[45]。同样,旅游领域中政府和市场的关系也是如此,需要深入的实践检验。从更宏观的视角来看,中国旅游业政府与市场的关系问题反映了中国国家治理体系和治理能力的发展变化。全面分析中国旅游业市场化的道路对于理解中国特色化治理体系和治理现代化具有重要作用,这也是未来研究的方向。

参考文献(References)

[1] 孙尚清. 面对二十一世纪的选择[M]. 北京: 人民出版社, 1992: 112-115. [SUN Shangqing. Choices in the 21st Century[M]. Beijing: Peoples Publishing House, 1992: 112-115.]

[2] 冯新舟, 何自力. 中国模式中的市场与政府关系——政府主导下的社会主义市场经济[J]. 马克思主义研究, 2015(11): 50-58. [FENG Xinzhou, He Zili. The relationship between market and government controlled socialist market economy[J]. Studies on Marxism, 2015(11): 50-58.]

[3] 郑飞鸿, 田淑英. 论政府与市场关系理论的历史演变[J]. 云南社会科学, 2018(4): 81-87. [ZHENG Feihong, TIAN Shuying. The historical evolution of the relationship between government and market[J]. Social Sciences in Yunnan, 2018(4): 81-87.]

[4] 李保吉, 吴颖. 论我国政府主导型旅游经济发展模式[J]. 中国商贸, 2009(19): 138-139. [LI Baoji, WU Ying The development model of government-led tourism economy in China[J]. China Business & Trade, 2009(19): 138-139.]

[5] 白永秀, 王颂吉. 我国经济体制改革核心重构: 政府与市场关系[J]. 改革, 2013(7): 16-23. [BAI Yongxiu, WANG Songji. Core reconstruction of Chinas economic system reform: The relationship between government and market[J]. Reform, 2013(7): 16-23.]

[6] 謝伏瞻, 高尚全, 张卓元, 等. 中国经济学70年: 回顾与展望——庆祝新中国成立70周年笔谈(上)[J]. 经济研究, 2019, 54(9): 4-24. [XIE Fuzhan, GAO Shangquan, ZHANG Zhuoyuan, et al. 70 Years of Chinese economics: Review and prospects——A talk to celebrate the 70th anniversary of the founding of New China (part one) [J]. Economic Research, 2019, 54(9): 4-24.]

[7] STIGLITZ J E. The Economic Role of the State[M]. Beijing: China Logistics Publishing House, 1998: 246.

[8] 张群群. 超越三元论: 对政府与市场关系的反思[J]. 当代经济科学, 2000(6): 8-12. [ZHANG Qunqun. Beyond dualism: Reflec-tions on the relationship between government and market[J]. Modern Economic Science, 2000(6): 8-12.]

[9] 程承坪, 潘凯. 新中国70 年政府与市场关系的演变历程[J]. 河北学刊, 2019, 39(5): 35-43. [CHENG Chengping, PAN Kai. The evolution of the relationship between government and market in New China for 70 years[J]. Hebei Academic Journal, 2019, 39(5): 35-43.]

[10] 胡乐明. 政府与市场的“互融共荣”: 经济发展的中国经验[J]. 马克思主义研究, 2018(5): 63-71. [HU Leming. The integration between and common prosperity of government and market: The Chinese experience of economic development[J]. Studies on Marxism, 2018(5): 63-71.]

[11] 刘祖云. 政府与市场的关系: 双重博弈与伙伴相依[J]. 江海学刊, 2006(2): 106-111. [LIU Zuyun. Government and market relations: Dual gambling and partnership[J]. Jianghai Academic Journal, 2006(2): 106-111.]

[12] 时家贤, 袁玥. 改革开放40年政府与市场关系的变迁: 历程、成就和经验[J]. 马克思主义与现实, 2019(1): 27-34. [SHI Jiaxian, YUAN Yue. Changes in the relationship between the government and the market in the past 40 years of reform and opening-up: Course, achievement and experience[J]. Marxism & Reality, 2019(1): 27-34.]

[13] 孙钢. 国家旅游局副局长孙钢认为——安徽发展旅游业要实施“政府主导型”战略[J]. 决策, 1996(12): 9-10. [SUN Gang. SUN Gang, deputy director of the National Tourism Administra-tion, said Anhui should implement a “government-led” strategy to develop its tourism industry[J]. Decision-Making, 1996(12): 9-10.]

[14] 匡林. 旅游业政府主导型发展战略研究[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2001: 1. [KUANG Lin. Study on Government-led Dev-elopment Strategy of Tourism Industry[M]. Beijing: China Travel & Tourism Press, 2001: 1.]

[15] 李菊霞, 林翔. 我国旅游业政府主导型发展战略辨析[J]. 社会科学家, 2000(6): 45-46. [LI Juxia, LIN Xiang. Analysis on the government-led development strategy of tourism industry in Ch-ina[J]. Social Scientist, 2000(6): 45-46.]

[16] 章尚正. 止言政府主导型旅游发展战略[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版), 2002(1): 118-121. [ZHANG Shangzheng. Preface: Government-led tourism development strategy[J]. Journal of Anhui University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2002(1): 118-121].

[17] 杜长辉. 制度变迁与中国旅游产业政府主导式发展[D]. 北京: 北京第二外国语学院, 2006. [DU Zhanghui. Institutional Changes and the Government-Dominated Development of Chinas Tourism Industry[D]. Beijing : Beijing International Studies University, 2006.]

[18] 彭程甸, 胡舜. 论旅游业政府主导型发展实施战略中的政府失灵及治理对策[J]. 湖南社会科学, 2008(2): 41-43. [PENG Chengdian, HU Shun. Discussion on the government failure in the implementation strategy of government-led development of tourism industry and the countermeasures[J]. Hunan Social Sciences, 2008(2): 41-43.]

[19] 张军. 政府主导型旅游发展战略研究综述[J]. 金陵科技学院院报(社會科学版), 2009(1): 7-12. [ZHANG Jun. Review of the government-directed strategy for tourism development[J]. Journal of Jinling Institute of Technology (Social Science Edition), 2009(1): 7-12.]

[20] 欧阳湘秦. 基于政府主导下的旅游业管理模式研究[D]. 北京: 中国政法大学, 2011. [OUYANG Xiangqin. Research on Tourism Management Model based on Government-led[D]. Beijing: China University of Political Science and Law, 2011.]

[21] 王红. 我国旅游业发展中的政府角色变迁研究[M]. 天津: 南开大学出版社, 2014. [WANG Hong. A Study on the Change of The Governments Role in the Development of Tourism in China[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2014.]

[22] 杨秀云, 李扬子, 阮丽娟. 中国旅游产业政策的演化特征[J]. 长安大学学报(社会科学版), 2018, 20(2): 66-76. [YANG Xiuyun, LI Yangzi, RUAN Lijuan. Features of Chinas tourism policy evolution[J]. Journal of Chang'an University (Philosophy and Social Science Edition), 2018, 20(2): 66-76.]

[23] 周琳. 中国旅游业的制度创新研究[D]. 长春: 吉林大学, 2014. [ZHOU Lin. The Research of Institution Innovation on China Tourism[D]. Changchun: Jilin University, 2014.]

[24] 夏杰长, 徐金海. 中国旅游业改革开放40年: 回顾与展望[J]. 经济与管理研究, 2018(6): 3-14. [XIA Jiechang, XU Jinhai. Reform and opening-up of tourism in China from 1978 to 2017: Retrospects and prospects[J]. Research on Economics and Management, 2018(6): 3-14.]

[25] 张娟. 我国旅游管理中政府职能研究——基于政府与市场关系的角度[D]. 南京: 南京师范大学, 2014. [ZHANG Juan. A Study of Government Functions in Tourism Management in China—Based on the Relationship between Government and Market[D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2014.]

[26] 张洪昌. 新时代旅游业高质量发展的治理逻辑与制度创新[J]. 当代经济管理, 2019, 41(9): 1-11. [ZHANG Hongchang. Governance logic and institutional innovation of high-quality tourism development in the new era[J]. Contemporary Economy & Management, 2019, 41(9): 1-11.]

[27] 戴学锋. 改革开放40年: 旅游业的市场化探索[J]. 旅游学刊, 2019, 34(2): 8-10. [DAI Xuefeng. 40 years of reform and opening up: Market-oriented exploration of tourism industry[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(2): 8-10.]

[28] 厉新建, 时姗姗, 刘国荣. 中国旅游40年: 市场化的政府主导[J]. 旅游学刊, 2019, 34(2): 10-13. [LI Xinjian, SHI Shanshan, LIU Guorong. 40 Years of tourism in China: Market-oriented government leadership[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(2): 10-13.]

[29] 马春野. 基于协同动力机制理论的中国旅游产业发展模式研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2011. [MA Chunye. Research on the Evolutive Pattern of Chinese Tourism Based on Theories of Cooperating and Dynamic Mechanism[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2011.]

[30] 张建梅. 论我国旅游业由政府主导向市场主导模式的转换[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2003, 23(11): 58-61. [ZHANG Jianmei. The transformation of Chinas tourism industry from government-led to market-led model[J]. Modern Finance & Economics, 2003, 23(11): 58-61.]

[31] 王慧娴, 张辉. 市场主导视角下的中国旅游业多主体改革研究[J]. 经济问题, 2014(10): 122-128. [WANG Huixian, ZHANG Hui. Research on Chinas multi-agent tourism reform from market-oriented perspective[J]. On Economic Problems, 2014(10): 122-128.]

[32] 劉红梅, 冀陈伟. 中国旅游政策的演进[J]. 求索, 2017(4): 138-144. [LIU Hongmei, JI Chenwei. Evolution of Chinas tourism policy[J]. Seeker, 2017(4): 138-144.]

[33] 唐晓云. 中国旅游发展政策的历史演进(1949—2013)——一个量化研究的视角[J]. 旅游学刊, 2014, 29(8): 15-27. [TANG Xiaoyun. The evolution of Chinese tourism development policies (1949—2013): A quantitative perspective[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(8): 15-27.]

[34] 中共中央文献研究室, 国家旅游局. 邓小平论旅游[M]. 北京: 中央文献出版社, 2000: 1-2. [Party Documents Research Office of the Cpc Central Committee, National Tourism Adminstration. Deng Xiaoping Talking about Tourism[M]. Beijing: Central Party Literature Press, 2000: 1-2.]

[35] 魏小安, 曾博伟. 中国旅游风云四十年对话录[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2018: 210-211. [WEI Xiaoan, ZENG Bowei. A Dialogue of Forty Years of Tourism in China[M]. Beijing: China Travel & Tourism Press, 2018: 210-211.]

[36] 《中国旅游大事记》编辑部. 中国旅游大事记(1949. 10—1994. 12)[M]. 北京: 中国旅游出版社, 1995: 23. [Editorial Department of China Tourism Events. Chinas Tourism Events(1949. 10—1994. 12)[M]. Beijing: China Travel & Tourism Press, 1995: 23.]

[37] 何光暐. 中国改革全书(旅游业体制改革卷1978—1991)[M].大连: 大连出版社, 1992: 67. [HE Guangwei. Chinas Reform Book (Tourism System Reform Volume 1978—1991)[M]. Dalian: Dalian Publishing House, 1992: 67.]

[38] BRETON A. Competitive Governments: An Economic Theory of Politics and Public Finance[M]. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1998: 262

[39] 江飞涛, 李晓萍. 改革开放四十年中国产业政策演进与发展——兼论中国产业政策体系的转型[J]. 管理世界, 2018(10): 73-85. [JIANG Feitao, LI Xiaoping. Evolution and development of Chinas industrial policy in the 40 years of reform and opening up: And on the transformation of Chinas industrial policy system[J]. Management World, 2018(10): 73-85.]

[40] 何光暐. 中国旅游业50年[M]. 北京: 中国旅游出版社, 1999: 244-246. [HE Guangwei. Fifty Years of Tourism in China[M]. Beijing: China Travel & Tourism Press, 1999: 244-246.]

[41] 周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究, 2007(7): 36-50. [ZHOU Lian. Governing Chinas local officials: An analysis of promotion tournament model[J]. Economic Research Journal, 2007 (7): 36-50.]

[42] 曾博偉. 新时期旅游政策优化的思路和方向[J]. 旅游学刊, 2015, 30(8): 2-4. [ZENG Bowei. Thoughts and directions of optimizing tourism policy in the new period[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(8): 2-4.]

[43] 舒畅. 政府主导型旅游产业发展论析[J]. 经济视角(下), 2010(11): 28-29. [SHU Chang. On the development of government-led tourism industry[J]. Economic Vision, 2010(11): 28-29.]

[44] 曾博伟. 以三中全会精神推动旅游业的改革创新[N]. 中国旅游报, 2013-12-11(11). [ZENG Bowei. Promoting the reform and innovation of tourism industry in the Spirit of the Third Plenary Session of the CPC Central Committee[N]. China Tourism News, 2013-12-11(11).]

[45] 姜红. 不平等现象是加剧新兴国家面临的一大挑战——访诺贝尔经济经济学奖得主、哥伦比亚大学教授约瑟夫. 斯蒂格利茨 [EB/OL]. [2014-04-28]. 中国社会科学报, http: //www. cssn. cn/zf/zf_dh/201404/t20140428_1127243. shtml. [JIANG Hong. Inequality is a major challenge for emerging countries to face: Interview with Joseph Stiglitz, Nobel Laureate in economics and economics and professor at Columbia University[EB/OL]. [2014-04-28]. Social Sciences in China Press, http: //www. cssn. cn/zf/zf_dh/201404/t20140428_1127243. shtml.]

Abstract: This paper examines Chinas tourism development over the 40 years since economic reform and the characteristics of the countrys tourism industry and overall economic reform trends. From that basis, this study investigates the governments prioritization of market development and the balance between the governments efforts and market forces. This paper identifies the reasons for Chinas tourism industry having been able to undergo notable development in just a few decades. This study makes an analysis of related historical events, the growth of the tourism industry, and important documents. From that analysis, this paper examines in detail the major policies that have played a key role in promoting the development of Chinas tourism industry. Those policies include the following: market stimulation policies, market supply policies, market-opening policies, and market credit enhancement policies, which highlight the characteristics of tourism; policies of property rights reform, market supervision policies, market price policies, and policies of production factors, which are gradually promoted at the national level. Those policies clearly reflect the relationship between the government and the market with respect to the governments prioritization of market development. This study also investigates the main reasons for Chinas tourism industry having adopted the development model. The paper presents basic conclusions and outlines directions for further research and discussion.

Keywords: reform and opening-up; tourism; development model; policy; government and market

[责任编辑:吴巧红;责任校对:周小芳]