2020年南京市登革热输入风险及蚊媒本地传播风险评估

2020-09-22陆墨原张守刚孙燕群孙红敏卫平民

陆墨原,张守刚,马 涛,孙燕群,张 艳,孙红敏,李 伟,卫平民

登革热(dengue fever,DF)是登革病毒经媒介伊蚊传播引起的虫媒传染病,叮咬过感染者的伊蚊再次叮咬易感者即可完成登革热的传播。近几十年全球范围内登革热发病率高速增长,据世界卫生组织估计,全世界每年约有3.9亿人感染登革热,约二分之一人口面临登革热疾病威胁,是严重危害人类健康的公共卫生问题之一[1-2]。登革热疫情发生时常呈现区域性流行、多点暴发等特点,随着世界经济商贸快速发展,人员流动增加导致输入性病例增多,如果登革热蚊媒控制效果不佳,极易引起登革热本地传播和流行[3-6]。

2019年之前南京市输入性病例很少,每年只有几例,但江苏周边多地相继发生登革热流行甚至出现本地传播疫情,2019年南京市输入性病例数首次突破10例。南京市地处长江中下游地区,温度适宜,雨水充沛,适宜蚊媒孳生,登革热蚊媒白纹伊蚊在南京广泛分布。南京市同时具备登革热本地传播的基本条件,早期发现和控制病例并采取防蚊灭蚊措施,对防止南京市成为登革热疫区有重要作用。本研究通过分析南京市2015-2019年输入性登革热病例的流行病学特征,结合2019年登革热蚊媒密度调查、抗药性实验及疫点应急蚊媒控制效果水平情况,探讨2020年南京市登革热输入风险和蚊媒传播本地化风险,发现南京市登革热防控薄弱点,为南京市2020年登革热防控策略的制定提供科学有效依据。

1 资料与方法

1.1资料来源 既往5年(2015-2019年)南京市报告登革热病例信息来源于“中国疾病预防控制信息系统”和相关流行病学调查资料,白纹伊蚊密度信息来源于2019年南京市登革热蚊媒密度专项调查,白纹伊蚊抗药性信息来源于2019年南京市疾病预防控制中心实验室数据,登革热疫点应急处置效果信息来源于2019年南京市疾病预防控制中心现场调查。

1.2方 法

1.2.1三间分布 采用描述性流行病学方法对2015-2019年南京市登革热流行特征进行分析,主要分析登革热病例在时间、地区和人群的分布特征。

1.2.2登革热蚊媒密度专项调查 选择南京市蚊虫活动高峰期即5-11月开展。伊蚊幼虫密度评估采用布雷图指数法,评价指标为布雷图指数,布雷图指数(BI)=(伊蚊幼虫及蛹阳性容器数/检查房屋数)×100。伊蚊成虫密度评估采用双层叠帐法,评价指标为叮咬指数,叮咬指数(只/顶·h)=伊蚊雌蚊数/蚊帐数·30 min×60 min。

1.2.3媒介伊蚊抗药性实验 在居民区(城市或农村)及人活动频繁的区域的东、南、西、北、中5个方位采集伊蚊幼虫试虫,等比例混合后采用浸渍法进行蚊虫抗药性测定,并用毒力回归线法计算半数致死浓度(LC50),蚊虫抗药性评价指标为抗性系数,抗性系数=现场种群LC50/敏感品系LC50[7]。

1.2.4登革热疫点应急蚊媒控制效果评价 根据疫点划分核心区(半径200 m)、警戒区(核心区扩展200 m)、监控区(警戒区外),对核心区采用布雷图指数法和双层叠帐法评价应急蚊媒控制效果。在本地登革热流行季节(5~11月)发生输入或本地感染病例时启动疫点应急处置,将该病例疫点核心区设置为应急处置点。应急处置点25 d内无登革热新发病例,且布雷图指数小于5,同时叮咬指数小于2只/(顶·h)时,撤除该应急处置点。规范化应急处置达标的标准为应急处置点按要求开展布雷图指数法和双层叠帐法评价蚊媒密度,布雷图指数法:登革热疫情发生1~2 d内,进行1次全面覆盖调查和应急蚊媒控制,随后每2~3 d重复进行控制与调查,直至BI小于5。双层叠帐法:每3 d开展1次,直至叮咬指数小于2只/(顶·h)。

1.3统计学处理 应用Excel 2003软件建立病例个案数据库和媒介生物密度数据库整理数据,采用SPSS 20.0软件计算半数致死浓度(LC50)及其95%置信区间(95%CI)、毒力回归方程、χ2值、P值及抗性系数。

2 结 果

2.1登革热疫情流行病学特征 2015-2019年南京市无本地病例报告,累计报告输入性登革热病例31例,其中临床诊断病例3例,确诊病例28例,无死亡病例报告。年报告病例数2~19例,年均报告6.2例,发病-诊断时间间隔中位数为7 d(1~35 d)。主要境外输入国家为泰国、柬埔寨、印度和新加坡。

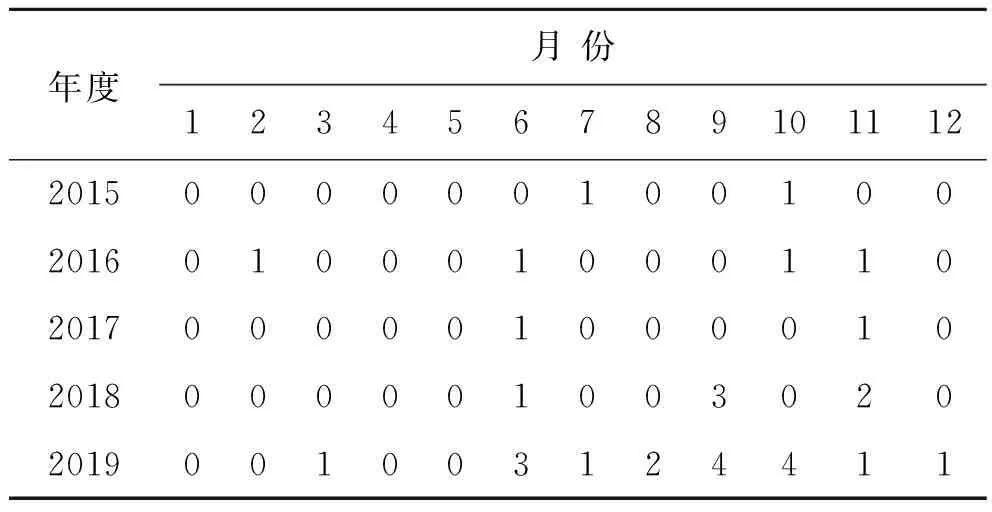

2.1.1时间分布 报告病例数最低为2例(2015年和2017年),最高为17例(2019年),极差为15。病例存在一定的季节性,近5年6~11月报告病例数占总病例数90.32%,提示6~11月为本市登革热发病高峰期,季节消长呈现双峰型,6月为弱势峰,9月为优势峰。

表1 2015-2019年南京市报告登革热病例发病时间分布Tab.1 Distribution of the reported onset time of dengue cases in Nanjing between 2015-2019

2.1.2地区分布 报告病例数前两位的是秦淮区(6例)、江宁区(5例),共占报告病例数的35.48% (11/31)。玄武区、鼓楼区、栖霞区、雨花区、溧水区的报告病例数均为3例,浦口区未出现病例。

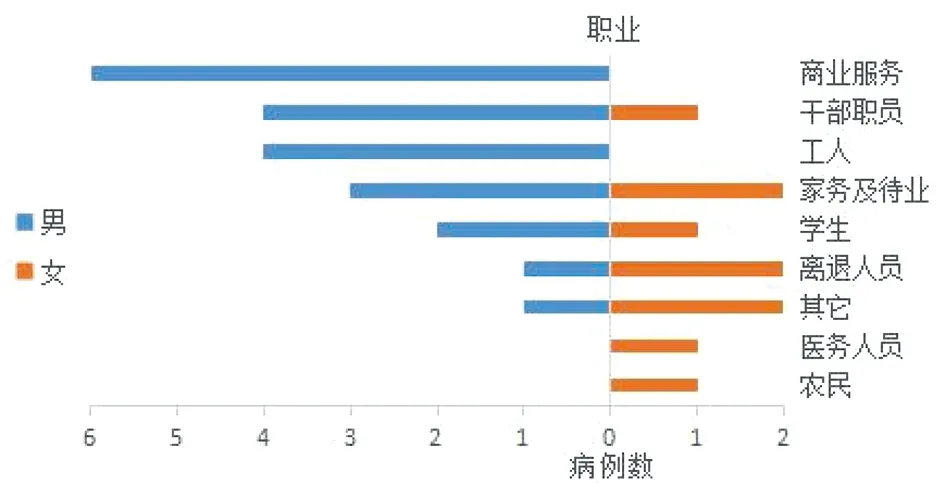

2.1.3人群分布 31例登革热病例中,男性占67.74% (21例),女性占32.26% (10例)。年龄中位数为36 岁(21~60岁),25~50岁病例共26例,占报告病例数的83.87%。职业构成前4位的是商业服务19.35%(6例)、家务及待业者16.13% (5例)、干部职员16.13% (5例)、工人12.90% (4例),共占报告病例数的64.52%(20例),见图1。

图1 2015-2019年南京市报告登革热病例性别、职业分布Fig.1 Distribution of sexuality and occupation of reported dengue cases in Nanjing between 2015-2019

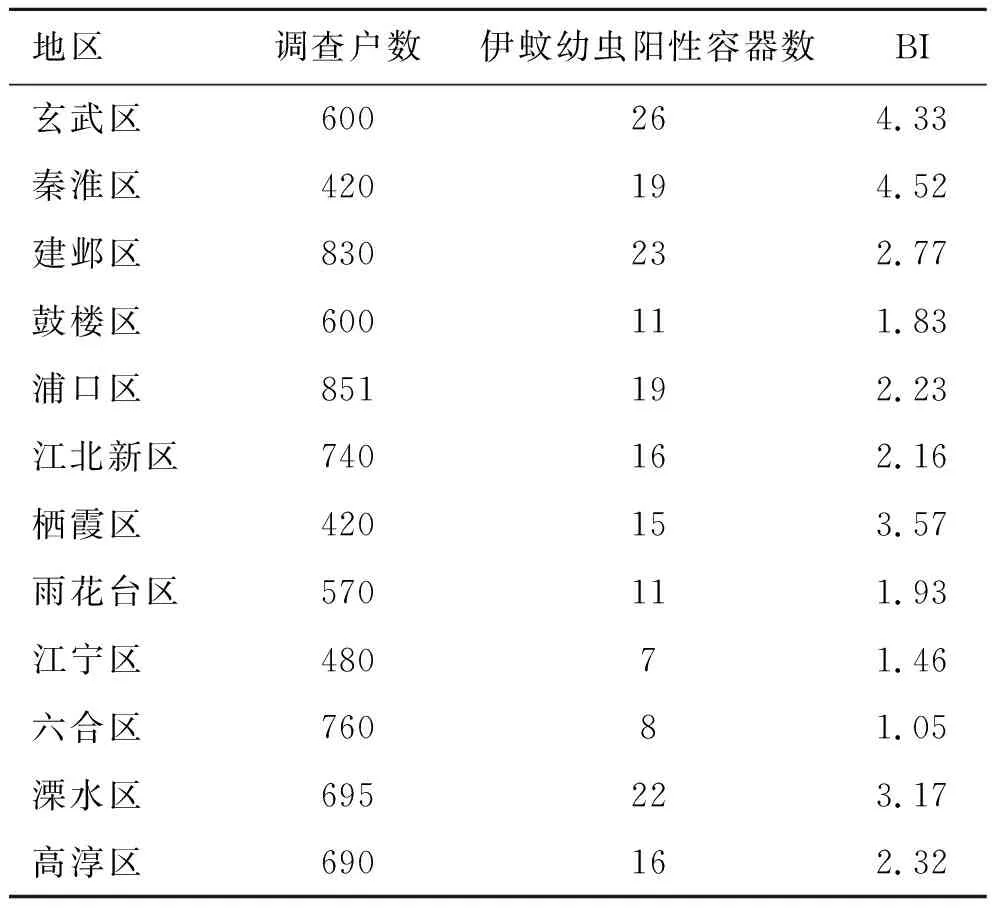

2.2登革热媒介伊蚊密度和季节趋势 2019年白纹伊蚊幼虫密度调查共入户7 656户次,发现伊蚊阳性容器数196个,布雷图指数为2.52,处于警戒线内(BI<5)。各生境中,医院伊蚊幼虫密度最低(BI=1.18),公园伊蚊幼虫密度最高(BI=5.56),已超过警戒线(BI>5)。各行政区中,六合区伊蚊幼虫密度最小(BI=1.46),秦淮区伊蚊幼虫密度最大(BI=4.52)。5~11月大部分行政区伊蚊幼虫密度处于警戒线内(BI<5),但溧水区5月、秦淮区6~8月、栖霞区8~10月以及玄武区9~10月布雷图指数超过5,见表2。

表2 2019年南京市各行政区5~11月白纹伊蚊幼虫密度Tab.2 Density of Aedes albopictus larvae in various districts in Nanjing between May and November, 2019

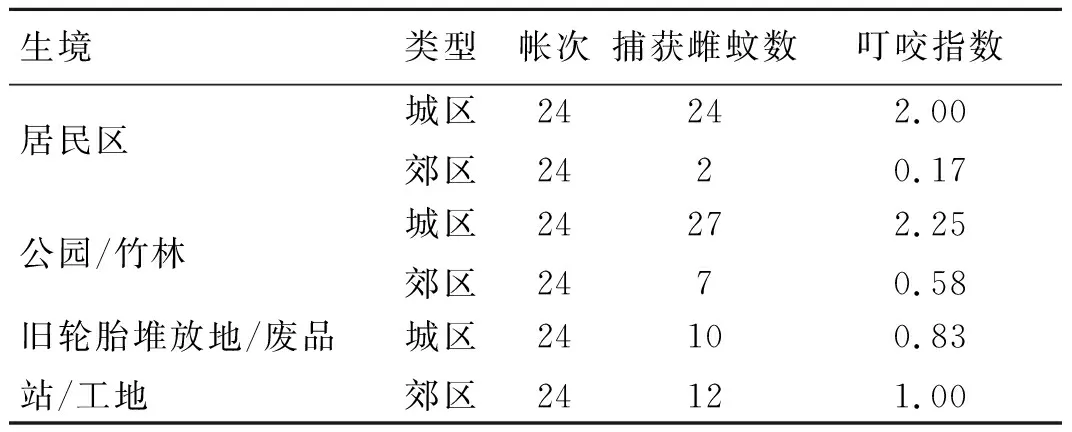

2019年白纹伊蚊成蚊密度调查共布放帐次144顶,总诱蚊时间72 h,捕获白纹伊蚊雌蚊82只,城区叮咬指数为1.69只/(顶·h),郊区叮咬指数为0.58只/(顶·h),总叮咬指数为1.14只/(顶·h)。各生境中,旧轮胎堆放地/废品站/工地伊蚊成蚊密度最低(叮咬指数=0.92只/(顶·h)),公园/竹林伊蚊成蚊密度最高(叮咬指数=1.42只/(顶·h)),见表3。

表3 2019年南京市各生境5~11月白纹伊蚊成蚊密度Tab.3 Density of Aedes albopictus larvae in various habitats in Nanjing between May and November, 2019

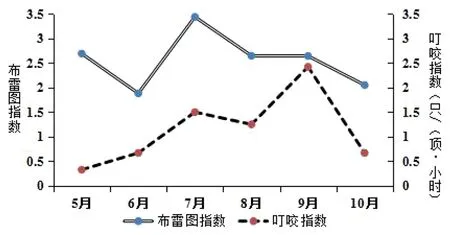

南京市白纹伊蚊幼虫和成蚊的密度变化大致相似,5月成蚊密度最低(叮咬指数=0.33只/(顶·h)),6月幼虫密度最低(BI=1.88),布雷图指数和叮咬指数季节趋势的高峰期分别出现在7月(BI=3.44)和9月(叮咬指数=2.42只/(顶·h)),见图2。

图2 2019年南京市白纹伊蚊种群密度季节消长趋势Fig.2 Seasonal trend of Aedes albopictus population density in Nanjing in 2019

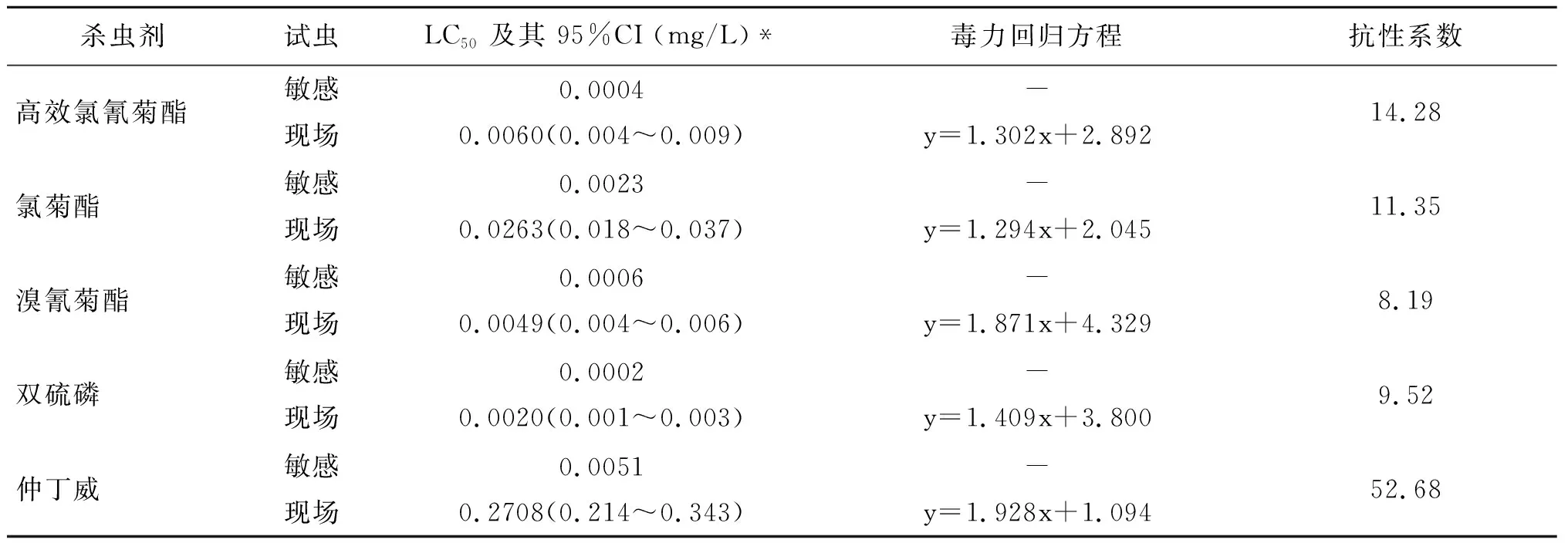

2.3登革热媒介伊蚊抗药性 5种常用杀虫剂中,白纹伊蚊幼虫对溴氰菊酯的抗性最弱,对仲丁威的抗性最强。按照抗性判断标准,白纹伊蚊对溴氰菊酯和双硫磷均属于低度抗性,对高效氯氰菊酯和氯菊酯均属于中度抗性,对仲丁威属于高度抗性,见表4。

表4 2019年南京市白纹伊蚊对5种常用杀虫剂的抗药性Tab.4 Resistance to five commonly used insecticides of Aedes albopictus in Nanjing in 2019

2.4登革热疫点应急蚊媒控制效果

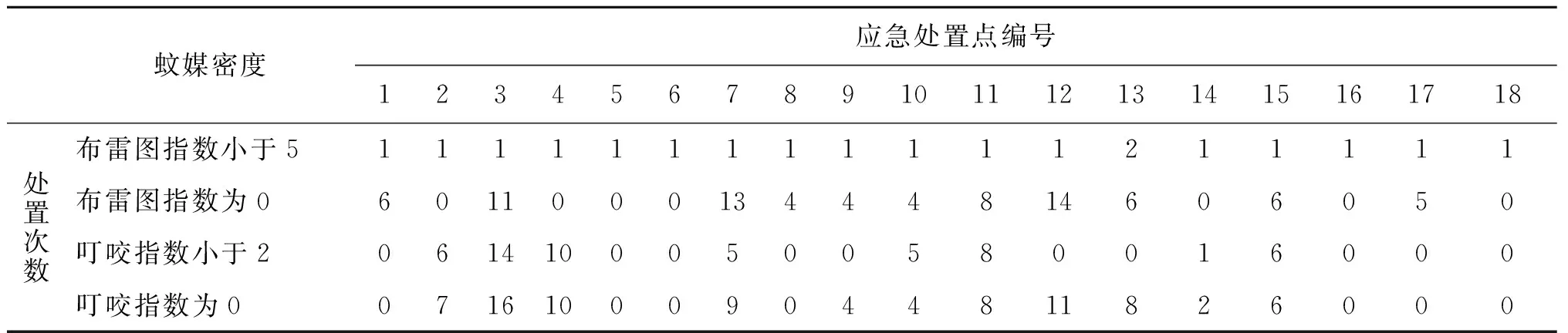

2.4.1规范化处置达标情况 2019年南京市登革热疫点核心区共设应急处置点18处,其中,达到规范化应急处置有10处,达标率为55.56%。建邺区和雨花区全部达到规范化应急处置要求,江宁区、栖霞区、秦淮区和玄武区只部分完成规范化应急处置,鼓楼区和溧水区则完全未达到规范化处置的要求。

2.4.2疫点核心区处置次数 核心区每应急处置点处置次数最多为19次,最少为2次,平均处置次数10.3次。核心区处置次数≤10次的占66.67%(12处),>10次的占33.33%(6处)。

2.4.3疫点核心区白纹伊蚊密度趋势 18处应急处置点中,首次幼蚊布雷图指数在0~1之间的占77.78%(4处),1~5之间的占16.67%(3处),5~10之间占5.56%(1处)。布雷图指数以13号病例(秦淮区)的首次布雷图指数最高,为6.75,其他均小于5。

18处应急处置点中,首次成蚊叮咬指数在0~3之间的占88.89%(16处),3~5和5~20之间的各占5.56%(各1处)。叮咬指数以2号病例(鼓楼区)的首次叮咬指数最高,为13(只/人·h),次日达到15(只/人·h),随后迅速下降。

随着处置次数的增加,布雷图指数和叮咬指数快速下降并趋于平稳,虽然受降雨、温度和湿度等不利自然因素影响,中间偶有反弹,但整体仍呈下降趋势,见表5。

表5 2019年南京市登革热病例应急处置核心区蚊媒密度及处置次数Tab.5 Treatment times and mosquito vector densities in the core area of emergency treatment of dengue fever cases in Nanjing in 2019

3 讨 论

3.1传入可能性风险 2019年中国大陆登革热病例分布范围明显扩大,1 066个地区报告境外输入病例,550个地区报告本地感染病例,两者数量均为历年之最[8-9]。2015-2019年南京市登革热输入性病例数呈现快速上升趋势,2019年报告病例数已经超过近5年总报告病例数的1/2。南京市近5年报告病例中商业服务人群职业占比最高,随着全球化进程的加快,出国旅游和务工人员增多,2020年南京市将继续发生病例输入[2,10]。

3.2传入后扩散流行风险 南京市属亚热带季风气候,夏秋季温度适宜、雨量充沛,非常适合蚊虫生长繁殖。南京市登革热蚊媒传播高风险时间为7~9月,比杭州市高风险时间短[11]。7月南京市温度升高,平均温度28.3 ℃,25 ℃~30 ℃为白纹伊蚊适宜温度,幼蚊快速繁殖,此时幼蚊数量最多即布雷图指数7月达到峰值。8月南京市温度超过白纹伊蚊适宜温度,同时降水量减少,不适宜生长的自然条件影响蚊媒孳生,成蚊和幼蚊数量均减少。9月南京市平均温度下降,积水容器中的幼蚊快速羽化成为成蚊,此时成蚊数量最多即叮咬指数9月达到峰值。部分行政区在蚊虫活动高峰季节BI值超过警戒线(BI>5),此时行政区内有病例输入时,就存在登革热在本地传播甚至扩散流行的可能[12]。

近年登革热疫情出现北移趋势,南京市报告病例数增多,为快速降低伊蚊密度切断传播途径,化学防制方法因见效迅速成为疫情控制的必要手段,但短时间内大量使用杀虫剂可能导致蚊虫抗性基因突变,2014年广东省登革热暴发疫情应急控制后期当地白纹伊蚊对常用杀虫剂的抗性水平急剧升高[13]。为掌握南京市白纹伊蚊的抗药情况,有针对性调整用药,南京市首次对白纹伊蚊进行抗药性试验,白纹伊蚊自然种群对5种常用杀虫剂均出现不同程度的抗药性,与杭州市类似[14]。应对达到中抗水平及以下的杀虫剂给予关注,特别是仲丁威的抗性系数超过50,显著超过浙江省,说明杀虫剂的实际效果已经非常差,达不到疫情防控要求[15-16]。

2019年南京市登革热病例首次超过10例,各行政区均开展了相应的应急处置工作,但在规范处置、应急消杀、组织沟通等能力方面表现不一,其他省市也出现疫情应对不及时、伊蚊防制失败等问题[12]。2019年全市登革热应急处置点规范处置率仅为55.56%,能否规范化完成应急处置成为防控登革热的短板,各行政区应急处置能力亟待提升。对于登革热等虫媒传染病,切断传播途径就是防蚊灭蚊,因此规范化开展应急处置工作才能真实反应防蚊灭蚊效果并指导调整防控方案。

3.3建议 秦淮区是南京市登革热防制的重点地区,该区近五年报告病例数和2019年伊蚊幼蚊密度居均南京市首位,溧水区、玄武区和栖霞区白纹伊蚊密度较高且疫点应急处置规范化水平尚未达标,存在登革热扩散流行的良好条件,也应给予重视。

近5年南京市登革热病例的境外输入国家大部分为东南亚地区,口岸是境外传染病防控“关口前移”的主要阵地,做好登革热预防的口岸宣教,出境人员在出境前掌握登革热相关知识,入境之后如出现相关症状时就能及时准确地向检验检疫机构或医务人员提供信息。东南亚国家入境人员加强检疫查验和医学排查工作,可有效减少输入性登革热病例在无防蚊措施下进入社区,减少本地传播甚至暴发[17]。

既往5年南京市未发生过登革热本地传播,南京市登革热发病-诊断时间间隔中位数为7 d,医务人员对登革热的认识和重视程度不足,间接造成输入后疫情的发生,应加强医务人员相关知识宣教。

病媒生物防制是一项社会性工作,动员群众参与,综合防制。对于登革热威胁较小的场所可通过社区、居委会等基层组织开展翻盘倒罐等环境防制措施降低外环境蚊虫密度。对于登革热威胁较大、蚊虫密度较高的场所,迅速开展化学防制,快速降低登革热威胁。蚊虫对化学杀虫剂抗性的产生在所难免,但要避免盲目使用杀虫剂,可在抗药性实验结果的基础上,科学合理地选择敏感、低抗的杀虫剂逐年轮换使用,当某种杀虫剂抗性升高时应及时更换,避免抗性进一步升高从而降低化学杀灭的有效性。

加强登革热应急处置队伍建设,强化规范处置意识,完善登革热应急处置工作体系,形成登革热应急处置闭环。强调属地化管理,在白纹伊蚊繁殖期和输入性病例高峰期以社区为单位开展实时动态评估预警分级应对,对核心区和警戒区实行网格化细分,多层次联防联控,切实提高规范化处置率,这对防控登革热本地传播和扩散具有重要意义。

利益冲突:无