“一带一路”背景下的外媒非议与应对

2020-09-10胡杨玲卞亚茜张雪纯

胡杨玲 卞亚茜 张雪纯

摘 要:“一带一路”作为中国的国家顶层设计,自2013年提出以来,国际社会对此反应不一。2017年起,“中国债务陷阱”论开始在国际社会流行,给中国和相关发展中国家尤其是被重度卷入该论调的非洲国家造成了巨大的负面影响,也是对中国媒体国际传播能力的一次挑战和检验。本文以“债务陷阱”论为例,通过对中非和西方世界主流媒体的报道文本进行内容分析,呈现该论调的生发图谱和属性建构过程,总结中国媒体对外传播的得失经验,并为增强对外传播的有效性提供参考建议。

关键词:“一带一路”;“债务陷阱”论;议程设置;对外传播

中图分类号:G206 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2020)04-0008-03

基金项目:本论文为国家级大学生科研创新训练项目“人类命运共同体视域下的中国外交形象”阶段性研究成果,项目编号:201910357182

一、研究背景

近两年来,伴随着“一带一路”倡议在多个国家和地区的推进和落实,国际上悄然兴起了一股“中国债务陷阱”论(China’s debt trap)。该论调认为,中国正在通过“一带一路”向广大发展中国家大规模输出基础设施建设项目,通过使参与国背负无法偿还的高额债务,迫使这些国家一旦违约就必须在其关键战略和军事上与中国保持一致。“新殖民主义”“新帝国主义”和“掠夺式经济”等负面标签被一些外媒追捧,贴在了中国在南亚、东南亚和非洲等地区的大量投资项目上,“一带一路”的动机遭到广泛质疑和否定,已经或曾经导致马来西亚、尼泊尔和缅甸等国家试图中止项目合作或重新谈判,成为落实“一带一路”倡议不可忽视的舆论阻力。

二、理论基础与研究方法

(一)理论基础

国与国之间的互动和博弈,既以媒体报道为表征,又为媒体报道所牵引和制约。但在特定的时空环境下,国际社会中议程的容量是有限的,并不是所有的议题都能被关注。因此,议程设置能力构成了衡量国家外交软实力的一个重要因素,它也因此被比作权力的“第二张面孔”,[1]得到越来越多学者的关注和研究。

议程设置在很大程度上是关于媒体对议题显著性和属性介绍频率的问题,因此,本次研究将是定量的:确定显著性指标,划定属性分析维度,通过计算相关指标的频率,研究者可以对议程设置过程做出量化直观的呈现。

本次研究选择两级议程设置理论作为理论基础:借助第一层理论分析媒体是如何进行“一带一路”议题筛选并设置“债务陷阱”議题显著性的,借助第二层理论分析媒体报道是如何设置议题属性的。基于以上,研究者将试着总结中国媒体对外传播的得失经验并提出建议。

(二)研究方法

本次研究选取报道来源包括《中国日报》、新华社、《纽约时报》、《金融时报》和非洲主流媒体。以 LexisNexis数据库为基础,研究者以“debt trap”为精确关键词,辅以“BRI”“belt and road”“China”“Beijing”4个词,抽取2017年1月1日至2019年10月31日时段内上述媒体涉及债务问题的报道、访谈和评论进行分析。

内容分析法凭借其系统性、客观性、定量性和直观性等特点,成了传播学领域受欢迎的研究方法。它可以凸显某段时间内媒体对某一问题的关注和态度趋势,也可以对比不同媒体对同一类内容的处理情况。因此,研究者拟定了如表1所示的研究框架和变量。

鉴于内容分析法只能得出经验性的结果,而无法深入挖掘报道的结构与意义,研究还需辅以文本研究。作为内容分析的辅助,研究者选择从文本特征出发,沿着中国人民大学杨保军教授在《新闻文本的个性特征》一文中提出的文本结构、文本语境、文本语义和文本语言4个方面作深入研究。[2]

三、研究结论

(一)“债务陷阱”论生发图谱

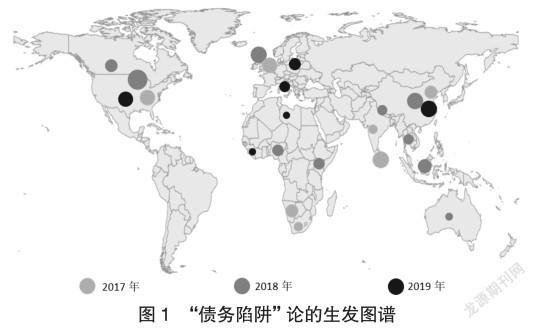

从2017年到2019年10月底,研究所选样本媒体就债务问题发布了571篇报道,约占总议题“一带一路”报道的18.6%,报道频率为月均5~6篇。中非媒体报道以短平快为主,深度长文报道以西方媒体为主,《纽约时报》为此贡献了大幅版面,并以其广泛的影响力使该议题在所有“一带一路”议题中凸显出来。非洲是最先关注到“债务陷阱”论并进行较多报道的地区。2018年,各方媒体报道量骤增,以西方媒体反应最为迅速,中国媒体对这一问题的反应有明显迟滞。到2019年,中国媒体才表现出强势介入,而此时西方媒体和非洲媒体对该问题的讨论稍显缓和,但从总体概况看,“债务陷阱”论仍是他们关注的重要议题之一。

回到具体的舆论环境和报道文本,研究者发现了影响舆论走势的几个关键节点。

印度战略学者布拉玛·切拉尼于2017年1月首次提出“债务陷阱式外交”。当年3月,《纳米比亚报》多次引用该学者言论,但尚未得到广泛传播。直到2017年底,汉班托塔港经营权正式移交中国,该言论“一炮走红”。《金融时报》和《纽约时报》先后发表10余篇报道或评论,将其作为预兆,暗示其他债务国的命运。而此时,《中国日报》则报道称该事件标志着中斯合作的新纪元,并未对债务问题作正面解释和回应。2018年上半年,全球发展中心和哈佛大学肯尼迪学院的学者发表了各自的研究报告,把债务问题推高到中国全球扩张和帝国主义野心的层面,其研究结果被国际媒体广泛引用。与此同时,“一带一路”项目在尼泊尔、马来西亚和缅甸等地受阻,更助长了该言论的传播。8月,中国外交部开始回应“债务陷阱”论,中国媒体进入集中反应期。2019年,债务论持续存在,但热度有所降低,一方面是中国积极解决项目问题使参与国恢复项目建设,媒体进行了频繁而有力的澄清和反击,另一方面则是意大利加入“一带一路”在欧美引起轰动,导致外媒对债务问题的注意力部分分配给了对欧盟间合作关系的探讨。

综合以上,研究总结出“债务陷阱”论生发图谱大致如图1所示。图形大小代表媒体报道数量的多少,即债务问题热度。

(二)债务议题的属性建构

设置议题属性的方法是多方面的,本文选定消息源、事实的选择与组合以及高频词3个方面来阐释各方媒体对债务问题属性的建构过程。

不同性质的消息源对同一主题往往会提供多样甚至截然相反的事实或观点。因此,对信源的选择和采纳是衡量报道平衡和影响议题属性的重要因素之一。中国媒体的信源以国内为主,表现出较强的中国意志,高度集中在涉事国官方,强调当事人的立场。以公开资料、会议、史实和记者现场见闻为主的普通信源则占了非洲媒体信源近30%的比重。在专家学者、独立智库信源方面,中非媒体与西方媒体差距较大,使报道文本的权威性、透彻性落于下风。粗略来看,后者拥有和采纳了更丰富的信源,注重维持报道的平衡性。但从细节来看,西方媒体以债务国为报道对象,采纳的媒体所属国和第三方国家官方信源以近30%的份额远超债务问题另一涉事方中国不足10%的份额,报道平衡被打破,西方意见占据报道主流。然而,统计数字很容易使人迷惑,文本研究则有助于避免盲人摸象。研究发现,《纽约时报》和《金融时报》所刊登的评论文章中有少量来自不同背景的学者对债务问题发表了积极建议,或指出债务论的漏洞。可见,西方媒体支持多样甚至对立的观点发声,在观点呈现上保持了一定的平衡。

对新闻事实的选择与组合是媒体进一步设置议题属性、表达态度、暗示舆论的手段。[3]研究发现,西方媒体对独立机构和历史事实引用率最高,中国媒体对独立机构数据则不是十分敏感,非洲媒体对官方数据依赖性最高。这一点与消息源选择特征契合。值得注意的是,在历史事实援引率上,中西差别较大。在文本分析中,这种差异的原因得到了解答:西方媒体大量援引西方殖民史、马歇尔计划和封建时期中国的对外交往历史,并将“一带一路”倡议、债务问题与之类比,赋予议题以政治和经济上的侵略意味,试图造成一种中国式殖民主义复燃的印象。这种印象在以负负组合为主的报道结构中进一步增强。

高频词云图有助于快速抓住和识别媒体报道的侧重点,也为议题属性分析提供了表征。研究发现,中国报道以“中国”为首位高频词,呈现出强烈的主体性认知,“一带一路”“非洲”“经济”是关注焦点,债务问题呈现为经济属性。同时,为淡化陷阱论,媒体将其与“西方”密切关联,将“陷阱”与“债务”分离,并降低了“陷阱”出現次数。相比之下,西方报道中频频出现“美国”“欧盟”“北京”这样具有较强政治属性的词。尽管“一带一路”“经济”“项目”等经济属性较强的词也占了较多分量,但又与“问题”“战略”“军事”等词联系在一起。总体来看,西方媒体将债务问题置于经济议题之下的同时,也在试图为其赋予政治属性。非洲媒体重点关注“债务陷阱”,将其与自身的经济、发展关联起来,对“一带一路”既有犹疑,出现“军事”“战略”等高频词,又抱有期望,对“双赢”“发展”等保持较高关注,整体议题属性属经济范畴。

在对债务问题属性建构得到一个概略总览后,研究者由表及里,进行了适度的文本研究,以弥补内容分析法的不足,形成对属性建构更丰富和完整的理解。

在倒金字塔和时间顺序结构下,中非报道遵循的是“提出问题/立意—分析问题/论证立意—解决问题/发出预警/重申或升华立意”的逻辑模式,与《纽约时报》常用的悬念式相比,说理性强而故事性不足,可读性不高,不利于扩散传播。在段落结构上,西方报道文本错落有致,段落间逻辑明晰,说服力强,而其间频繁的意义层次转换和迭代——典型的散点型叙事——使文本具有非常丰富的话语层次和结构,文本张性足。而倾向于长段落叙事的中国报道文本则常会因流于冗长——典型的焦点型叙事——而对报道材料选择不够精准有力,段落之间逻辑关系被冲淡,文本说服力下降。[4]

依据语言文化会影响人们对信息的选择,爱德华·T·霍尔提出了高低语境理论。[5]简言之,高语境文化中的交流更多依靠交际语境而非语言本身,以含蓄为交际特色,如中国、非洲国家;低语境则相反,追求直白明了,如美国、英国。显然,在新闻文本中,内隐、含蓄并不利于新闻被理解,反而可能导致被误解。

文本语言牵涉两种语言思维的不同:英语重多变,同一词义表达方式不断变化,以进行多角度论证,而汉语重排比和重复以增强语气和感染力。在撰写英文报道时,记者难免受母语思维的影响,对英语词汇变换掌握不够也可能造成报道难以被英语思维认可和信任。

文本语义的封闭性可以使新闻更准确,减少误读。中非报道都十分倚重官方信源,这将在最大程度上降低被误读的可能性。《纽约时报》则不然,对比各方关于斯里兰卡港口事件的报道可以发现,报道中融入了更多的记者观察和议论,增强了文本的开放性和不确定性,留下了许多可供探讨或质疑的空间,而这也是煽动性文本的特征之一。

(三)中国媒体报道经验得失总结

从宏观策略上看,在回应外媒对债务问题的批评时,中国媒体将“扬长避短”和“摆事实,讲道理”两种策略结合起来,站在本国利益和关切非洲利益的立场,反复陈述和承诺“一带一路”已见利好与美好前景,高举援助非洲、双赢合作等情怀旗帜,努力展现非洲合伙人形象;在澄清债务论的同时,也试图将其归结为西方阴谋家的作品来进行舆论对抗。但也如前所述,中国媒体错失了这场舆论战的最佳时机,以致后来不得不被这股舆论牵着鼻子走。

从具体报道来看,中国媒体比较注重对国外专家智库信源的采纳,尽管与西方媒体有一定的差距,但这仍是向国际媒体报道风格靠近的一个积极信号。在新闻事实组合上,受制于媒体体制、偏好“统一”等原因,大量的绝对正面报道与外媒偏好“对立”,注重不同观点论争的特点不符,不利于媒体公信力的建立。[6]结合文本分析结果来看,中国媒体向海外受众讲一个“好故事”的能力仍有待提升,表现出诸如陈述多而展现少,主体性过强,偏离语境,文本语言重复、语义封闭、深度不够等问题。

四、对外传播策略与建议

从1990年中国开始大力布局海外媒体力量至今,已过了近30年时间,具有相当的海外媒体规模。在此基础上,如何增强传播的有效性将是中国对外传播的下一个议题。综合以上分析,笔者对这一问题以“债务陷阱”论为例提出以下建议。

(一)革新观念,筑巢引凤

中国媒体要走向国际社会,在思维上应摒弃内外之分,以一个公正负责的国际媒体姿态进行报道。回顾前述,在重大国际问题上,独立智库和专家学者拥有较大的议程设置权力,他们对问题的分析和判断往往成为媒体制造舆论的重要参考信源。建立和增强中国媒体在国际媒体界的专业度和认可度,将为吸引更多优秀的专业人士向国际社会提供多元的中国形象和声音奠定坚实的基础。在中国媒体自身的大平台尚未形成时,也可“借船出海”,利用多样的外媒平台传递中国声音。

(二)把握语境,分类传播

充分分析和掌握两种甚至不确定情况下多种传播语境的差异,善于换位思考和制定针对性策略,是有效传播的前提。[7]结合分析案例来看,以非洲國家为代表的、与“一带一路”倡议密切相关的发展中国家或发达国家合作伙伴是一种语境,以美国、欧盟国家为代表的西方国家是另一种语境。前者更关注的显然是自身利益,后者忧虑非洲的背后实际上是对自身利益的忧虑,中国媒体在报道时显然应该分出两条思路:对非洲,就债务问题进行专业分析解释以打消疑虑;对欧美国家,则应宽勉抚慰,突出利益共享与合作契机。

(三)优化报道结构,创新叙事

优化报道类型结构,着力提升媒体撰写和输出深度长文的能力。在调查性新闻报道为代表的深度长文的写作方面,中国媒体还有所欠缺,停留在官方通告的宏大叙述层面,难以取信于人。应采用散点型叙事,减少焦点型叙事。善用历史,拓展报道纵深。散点型叙事有利于从多个视角和层面对同一问题进行多路径并发的探索和解答,具有更好的传播效果。以史鉴今,历史事实的恰当运用可以为当下的境况和未来的走向提供更深刻的寓意和参考,增强报道理性。

(四)把握主动权,避免跟风

“一带一路”项目被质疑的原因之一就是项目透明度不够,因此,中国媒体应切实履行媒体的监督职责,做建构性新闻和传播:加强与被投资国的交流和对项目的关注,积极跟踪报道项目进展,提高项目透明度;及时报道项目进行中的问题,避免陷入舆论中的被动地位。负面舆论爆发时,媒体要避免跟风和舆论“死循环”。在债务问题上,中国大可提出“债务驱动”型发展模式,但要有理有据地说明该模式的理论基础,并结合案例展示该模式取得双赢结果的过程,以打消参与国的疑虑。

五、结语

本文以债务问题为例,对“一带一路”背景下中国对外传播环境、传播策略和效果进行了分析,认为国际舆论的主导权和议程设置的优先权仍掌握在西方主流媒体手中,与此同时,专家智库正在崛起成为一支引人注目的议题开发者,并提出要通过革新传播观念、有针对性地把握传播语境、优化报道结构等手段来增强国际传播的有效性。

参考文献:

[1] 唐纲.中等强国参与全球治理研究[D].上海外国语大学,2012.

[2] 杨保军.新闻文本的个性特征[J].当代传播,2004(02):10-11.

[3] 徐庆华.谈谈新闻事实的选择与新闻的导向性[J].新闻知识,1997(08):24-44.

[4] 熊文军.中西新闻写作思维比较[J].新闻天地(下),2009(10):47-48.

[5] 霍华德·霍尔.跨越文化[M].居延安,等,译.上海文化出版社,1998:201.

[6] 赵桂栋.《中国日报》对外传播的新闻选择研究[D].苏州大学,2010.

[7] 张昆.正视文化差异,增强对外传播的有效性[J].新闻记者,2013(09):48-50.

作者简介:胡杨玲(1998—),女,重庆人,本科在读,研究方向:国际新闻传播。