运河沿岸地名史话研究在“大运河文化带”建设中的意义

——以高邮明清运河故道为例

2020-09-02◎刘芹

◎ 刘 芹

(扬州大学广陵学院,江苏扬州225009)

提 要:运河沿岸地名史话研究在“大运河文化带”建设中具有重要意义。本文通过挖掘运河沿岸地名三个层次的文化,揭示运河文化民族精神。在此基础上弘扬优秀地名文化,立足运河讲好运河文化故事。既要做好运河沿岸地名文化遗产的保护传承工作,同时为运河旅游文化带建设提供文化素材。弘扬优秀地名文化,讲好运河文化故事。保护传承地名文化遗产,提供运河旅游文化素材。

运河流过的地名,是不可磨灭的城市印记。大运河沿线35座城市中,扬州是唯一与大运河同生共长、兴衰与共的城市。大运河被称作扬州的“母亲河”,扬州的地名深受运河文化的影响。2018年8月,江苏省民政厅区划地名处负责人到扬州市调研运河地名文化挖掘与保护。在运河地名文化挖掘和保护座谈会上,扬州市著名文化学者韦明铧指出:“大运河扬州段全长125公里,是整个大运河中最古老、世界文化遗产点最多的遗产区,也是运河地名文化底蕴最为深厚的区域。古运河扬州段每一个地名几乎都与一段历史相关。”与会专家学者肯定了大运河边的地名是由与大运河直接相关联的建筑、原生性功能、沿岸的生活和运河文化延伸而来的,而这些恰恰流淌着古运河记忆。

2014年,中国大运河申遗成功。2017年,习近平总书记两次提出要“保护好、传承好、利用好”大运河文化,充分表明大运河文化带建设的重要价值,于是大运河沿线城市围绕“大运河文化带”建设的各项工程都提上日程,围绕“大运河文化带”建设的各类课题也纷纷展开。而早在2006年,作为京杭大运河重要组成部分的高邮明清运河故道(纵贯高邮南北共43.6公里),就被国务院命名为全国文物重点保护单位。该故道集中反映了大运河由湖道向河道演变的过程,是反映大运河河湖关系的活化石。2019年,江苏省交通运输厅、水利厅、文化和旅游厅、文物局联合举办“大运河江苏记忆”活动,高邮明清运河故道入选江苏最美运河地标。高邮明清运河故道沿岸有如车逻坝、南门大街、镇国寺、平津堰等明清水工遗迹和文化历史景观,大运河历史文化内涵都深深地刻写在这些地名中。因此,运河沿岸地名史话研究,对于大运河文化带建设意义非常。

一、充分挖掘运河沿岸地名三个层次的文化内涵,揭示运河民族文化精神

2019年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《大运河文化保护传承利用规划纲要》,要深入挖掘和丰富大运河文化内涵,充分展现大运河遗存承载的文化,活化大运河流淌伴生的文化,弘扬大运河历史凝练的文化,从这三个层次深入理解大运河文化的内涵和外延,突出大运河的历史脉络和当代价值,以此统领大运河文化保护传承利用工作。第一层次的运河文化:大运河遗存承载的文化,如历史建筑、历史文学等,这是历史留存的运河相关文化产物。第二层次的运河文化:大运河流淌伴生的文化,比如运河沿途习俗、仪式、衣食住行、生活方式等,这是一种大众文化,熔铸于运河文化遗址、运河相关建筑、运河相关人文环境中。第三层次的运河文化:大运河历史凝练的文化,比如渗透在大运河文化深处的民族精神与价值观等。

运河沿岸地名,既是大运河遗存承载的空间坐标,更是大运河伴生的大众文化坐标。扬州地名的保护工作走在全省前列,扬州市政府2018年公布《扬州市第一批历史地名保护名录》,名录包括自然地理实体、行政区域、街巷道路、园林古迹、纪念地等810个需要保护的历史地名,其中不少与运河相关。扬州对历史地名的保护还表现在对历史地名的梳理和恢复工作中。据扬州市民政局地名处负责人介绍,除了之前对老城区8个历史地名恢复外,2019年对瓜洲古镇的盐仓巷和石秀才巷也进行了恢复。《扬州地名掌故》入选联合国教科文组织优秀地名文化书籍,作为扬州运河段重要一段的高邮明清运河故道相关地名则有《高邮地名史话》,该书集地方历史与地域风情于一体,讲解了高邮的地情,可以看作高邮明清运河故道地名研究的重要成果。不过,该书对运河沿岸地名的研究多局限于运河文化的第一层次,对运河沿岸地名的历史深度挖掘不够,对运河文化内涵剖析不深刻,更遑论运河文化的民族精神。

高邮明清运河故道车逻坝建成于明永乐十二年(1414)。平江伯陈瑄建车逻坝的初衷是为保证漕运畅通和运堤安全,以便在湖河水位盛涨时河水通过减水坝宣泄到里下河入海。康熙三十八年(1699),康熙皇帝第三次南巡路经高邮,沿运河查勘水情,见到里下河受灾恰是因为减水坝所致,于是下令关闭减水坝。后来河道总督于成龙向康熙上奏,开坝要淹里下河,闭坝有损运河堤岸,影响漕运,势必影响清王朝的钱袋子,他建议将减水坝改为滚水石坝,水涨听其自溢而保堤,水小听其涵蓄而济运,一举两得,康熙皇帝接受了他的意见。至乾隆五年(1740),为给车逻坝下游农业提供自灌水源,在车逻坝北首建耳闸一座,又称车逻闸。新中国成立后,党和政府十分重视治淮和运河大堤的修复工程,废除了车逻坝,并用20多年时间治理淮河,从根本上消除了淮水对里下河地区的威胁。车逻坝从设置到被废除,见证了黄河夺淮给里下河带来的灾难和新中国治淮工程的巨大成就。

镇国寺塔

1991年华东水灾,高邮连续数月大雨,7月14日车逻坝迎水坡肩口滑坡,缝口上下错开54厘米,长50余米,当时经省市水利专家会商,最终用块石压脚控制了险情。汛后,经江苏省水利厅批准,由高邮市水利局京杭运河管理处除险加固,在滑坡处的坡脚下建块石平台稳坡。1992年10月,高邮水利局为纪念1991年车逻坝抢险,在滑坡处立碑纪念,碑名《车逻坝除险碑记》,由徐炳顺撰文并书写。2010年8月,地处车逻镇南闸河村运河东堤的车逻坝旧址,被江苏省人民政府公布为省级文物保护单位。

车逻坝,是运河沿岸遗迹之一。车逻坝地名记录了明清运河故道车逻傍水而居、依河而生的生存状态。河运一方面带来了经济繁荣,另一方面又带来了洪水灾害。车逻坝的兴衰,见证了明清直至20世纪90年代500年间车逻与运河无奈而又矛盾的相容之道。百姓对于运河或喜或悲、或爱或恨的复杂情感,深深地刻印在车逻坝的遗址中。今天,只有通过对运河残存历史地名遗迹的深度挖掘,探索地名中的历史真实,方能更加深刻地认识运河的那一段人文历史。

明清运河故道还有如南水关、琵琶闸、平津堰、万家塘等遗址,都诉说了各自一段辛酸或甜美的故事。南水关,建成于北宋开宝四年(971),当时知军高凝祐始筑城垣,建有东、西、南、北四门,开挖护城河一周,南北二门下有水关,引运河水经南、北水关入城,城河、市河、运河以及与之平行位于东门外的运盐河,形成配套水系。康熙四十六年(1707),康熙第六次南巡,路过高邮,视察河工,兴建南水关涵洞,“口门宽高各一尺八寸”,水下盐河,乾隆五年(1740)时重建,水关依傍城池,为插板式洞口,条石结构,保障城市居民生活用水和近郊农田灌溉。《高邮州志》载:城内市河由南水关出北水关,汇通湖桥引河,入运盐河。南水关的兴建,是一项历史水利工程,而今老百姓都深受其利。正如汪曾祺先生《我的家乡》呈现给大家的印象:水做的高邮。

这个水生的城市,地名中满是与运河的关联。运河边“坝、闸、关、堰、塘”等地名,既记录了历史上政府对于运河经济的开发,又看到政府对于沿线地域水利工程的关注。作为与运河共生的城市,悲喜也一并刻在这些历史地名中。明清时期政府对于运河水患的治理也非常重视,高邮水部楼的存在,流淌着水患治理的一把辛酸泪。水部楼原系南河郎署的一部分,南河郎署,即南河治理官署,原驻徐州萧县(今安徽萧县),明正德元年移驻高邮。南河,系明正德元年(1506)运河治理分段管理的其中一段。其时四段分理,分别是:通惠河(大通河兼天津一带河道)、北河(静海至济宁卫河和会通河河道)、中河(徐淮段河道)、南河(淮扬段河道)。明代十分重视对运河的管理,朱棣迁都北京以后,朝廷赋取所资,无不仰仗江南,大运河被朝廷视同生命线。所以明成化七年(1471)就已经开始对运河作了分段管理,通州至德州,德州至沛县,沛县至仪征(古称真州)。据《高邮县志》记载,自明万历十九年(1591)至1948年的358年间,高邮共发生127次较大水灾,平均不到三年就发生一次水灾。水部楼几乎成了高邮洪灾的象征。

从宏观上把握这些有关“坝、闸、关、堰、塘、楼”等地名史话的研究,可以看到这个地区的运河民族精神,比如开放,对于运河的接纳与适应;比如包容,对于运河无情伤害的承受;还有如合作,与运河和谐共处之道。如果说发现并保护好运河沿岸历史遗迹,算是大运河文化建设第一层次内涵,那么对于运河沿岸地名史话的探索与传播,则能揭示大运河文化建设第二、第三层次内涵,这已远远超越遗址本身的历史价值。

二、大力弘扬运河沿岸优秀地名文化,讲好运河文化故事

2019年9月,江苏省委书记娄勤俭对大运河江苏段长江以北部分进行全程考察,对大运河文化带建设的重点工作推进情况进行检查,他指出:平时我们多是从资料上看大运河、部分地了解大运河,只有真正行走在大运河上,才能切实感受大运河不仅是文化带也是生态带、经济带、城镇带,深切理解大运河为什么是“流动的文化”“活态的文化”,充分体会到大运河的重要和文化的深厚。优秀的文化可以陶冶人影响人,因此更易被传播和传承。“大运河文化带”建设在运河文化挖掘的基础上,开展传播工作,将会大大助推“大运河文化带”建设。而运河文化的宣传,先要能讲好运河文化故事。运河沿岸优秀的城镇地名史话,是运河文化故事最好的讲义。

高邮明清运河故道露筋,地名来历最早见唐段成式《酉阳杂俎》:“江淮间有驿,俗呼露筋。尝有人醉止其处,一夕,白鸟咕嘬,血滴筋露而死。”南宋祝穆《方舆胜览》说法稍异,故事主人公由一名醉汉变成为一位贞女,“旧传有女子夜过此,天阴蚊盛,有耕夫田舍在焉。其嫂止宿。女云:‘吾宁处死,不可失节’。遂以蚊死,其筋见焉。”后来南宋俞德邻写成《宿露筋祠》一诗,凭吊露筋贞女。此前北宋文学家欧阳修、王令,此后元明清各代文人大家都有感叹、歌颂露筋女,赞叹露筋祠环境、塑像之作。清康熙四十六年(1707),皇帝南巡,曾为神祠题写“节媛芳躅”匾额。乾隆帝于二十二年(1757)、四十九年(1784)也曾入祠幸临并题诗,更使露筋娘娘祠和露筋娘娘的故事名闻天下。露筋娘娘的故事形象以贞女开始,民间对露筋娘娘的祭拜也是源于人性对传统真善美的渴望与崇敬。随着时间的推移,祭拜露筋娘娘的同时也开始慢慢地祈祷露筋娘娘的保护与庇佑。露筋娘娘祠在河西隔堤之上,经常受到洪水威胁,然而洪水每涨至祠址脚下,便如碰到铜墙铁壁,悄然退去。这坚定了人们对于露筋娘娘神化形象的信念,露筋娘娘成为当地水运和运河船民保护神。明清时期一至开春,当地百姓都要举行隆重的祭神仪式,途经露筋祠的漕船、商舶、渔舟,或者官员、商贾、船民、运丁、旅客都会入祠祭拜,祈求漕运顺畅、出航安全、风调雨顺、五谷丰登等美好心愿的达成。时至今日,每年农历腊月初十当地村民还会有祭祀仪式。

露筋娘娘从贞女到运河船民保护神的嬗变和转化,与露筋所处的独特地理位置、地形走势不无关系。当地百姓对露筋娘娘的神话膜拜,体现了水患对人造成威胁的那种战战兢兢的畏惧心理,至于努力挣扎向上向前向善的美好期待与希望。露筋所体现的运河民族精神是真善美,是对优秀品质的追求坚持与崇尚尊敬;是积极,是对未来美好生活的期许与憧憬。露筋娘娘形象不管是真实或幻化,都呈现了此段运河沿岸露筋民间对于美德与美好的向往。

高邮湖边古运河旁有两根方形石柱,笔直地矗立着。这两根方形石柱原是耿庙前悬挂神灯的两根石柱。耿庙,又名“七公殿”。宋仁宗时有位通判名耿德裕,山东人,因在兄弟辈中排行第七,人称“七公”。耿德裕为官清廉,后弃官隐居高邮,皈依佛门。平日抚恤孤寡,周济贫民。传说七公仙风道骨,常坐在一个蒲团上,在高邮湖上飘来飘云。七公81岁去世,人们为纪念他,在他常游憩的甓社湖边建起七公殿,又称耿庙。有关七公神灵的记载和传说颇多。南宋淳熙七年(1180年),海风大作,盐城、兴化深受其害,高邮人向七公祷告,遂安然无恙。高邮军指挥司奏明皇上,孝宗敕封其为康泽侯,意为七公给百姓带来了安康和恩泽。以后七公多次显灵于危难,护佑了当地百姓。传说最多的是“耿庙神灯”的故事。这个传说在汪曾祺《我的家乡》中也提到过,七公家会在风雨之夜在门口挂红灯,渔船晚归迷途,方向不辨,情势危急之时,望见高悬于石柱之上昭示方向的红灯,犹如看见了救星。渔船朝红灯划去,就可安全归航。七公死后红灯仍然出现,谓之“耿庙神灯”,七公因此成为渔民的保护神。1956年耿庙因运河拓宽被拆除,现仅遗存耿庙前悬挂神灯的两根石柱。当地渔民至今对这位保护神念念不忘,依然沿袭过去风俗,每年会有“七公会”,向七公祈求幸福安康。

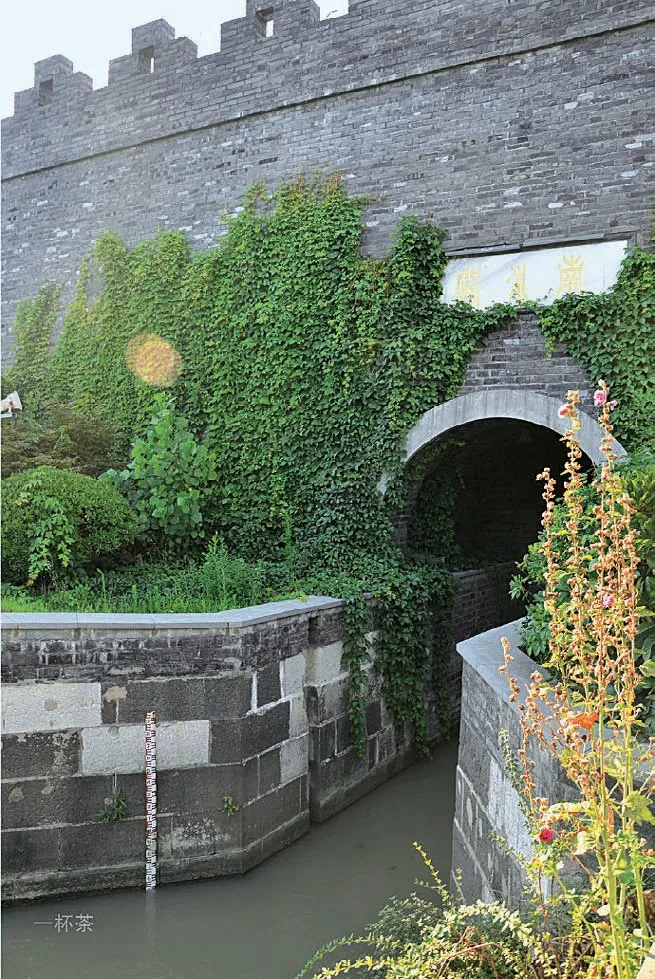

南水关

耿庙石柱作为高邮明清运河故道上一处重要遗址,保护好散落的文化意义重大。而注意对耿庙地名故事的追溯,可以加深对这一遗址的认识。神话式的故事背后,常常闪耀着人性中真善美的光环。七公作为真善美形象的化身,给了大众赋予他神权力量的基础与条件,这是过去人类对于美好形象拥有至高无上权力的一种自然心理需求。七公作为渔民的保护神,也多因为运河、高邮湖等水乡特征,被逐渐神化了。

可以看到,露筋娘娘也好,七公也好,神化了的形象背后,既有人们与水的辛酸过往,又有那种永不放弃、对未来仍然翘首期盼的执着。这些向往与坚持,在运河文化民族精神中写下了重要的一笔。这些富于民族特色的优秀地名史话,值得我们好好钻研传播,以更好地讲好运河故事,凸显大运河民族精神之魂。这是“大运河文化带”建设中讲好运河文化故事,应该要好好做的工作。

三、积极保护传承运河沿岸地名文化遗产,开发运河旅游文化资源素材

车逻坝除险碑

历史地名特别是有千百年历史的老地名,是重要的文化遗产,是独特的城市和乡村文化载体,是城市和乡村文化的活化石、活名片。运河沿岸城镇地名文化,则更是运河文化不可分割的一个重要组成部分。“大运河文化带”建设的推进,需要旅游的助力。大运河申遗成功以后,各沿岸城市都做了大量有关大运河保护传承开发的工作。大运河旅游开发也是非常有亮点的课题,吸引了无数关心大运河发展的人们的目光。各级政府因时因地制宜,谋划出台大运河旅游开发相关意见政策,各专家学者、有识之士也纷纷建言献策,出版发布中肯可行的设计方案。通过对相关政策、相关方案的研读,发现尽管存在地区差异,但大家共识的部分也不少,比如对运河自然景观带的打造,比如对运河沿岸遗址文化带的打造,等等。这也反映大家对大运河旅游开发的基础条件认识深刻,看到大运河流动文化赋予我们得天独厚的资源。我们认为运河旅游项目的开发景观带的打造是必然,如果加上文化带的资源,相得益彰,定会促进运河文化的交流沟通与传播传承。民政部曾出台关于加强地名文化建设和地名文化遗产保护工作的几个重要文件,突出了地名文化建设工作的重要价值。现在看来,运河沿岸地名文化建设对于运河文化的意义不容忽视,更何况是要放在“大运河文化带”建设的大语境下,显得尤为重要和迫切。

高邮运河明清故道上的那些残存的遗址固然是好好保护,更重要的却是遗址地名的保护。通过前面的相关地名史话的讨论,我们看到地名被赋予的文化内涵已经远远超出遗址本身。车逻坝的废除,意味着有一天这个名字也会从人们的记忆中清除,令人遗憾。耿庙仅存的石柱,也让人担心某一天耿庙的名字会被记忆尘封,那一段曾经因运河而生的人对于真善美的过往也一并消失。所幸我们也看到,明清运河故道上的水部楼、马棚湾等以小区、村镇名的形式存在于目前的高邮地名中,挡军楼、御码头、琵琶闸也以挡军、御马、琵琶的小区中得以保留地名。地区的重新规划与编制,都会影响一批地名的存现。今天,对待行政地名规划工作,我们呼吁,对有历史文化内涵的地名应予以保护,不能轻易撤销,或者考虑以其他方式保存好这些地名。

高邮明清运河故道镇国寺,地处高邮市京杭大运河中间,东临高邮市区,西近高邮湖,今有“运河佛城”之称。镇国寺始建于874年。唐懿宗子唐僖宗弟看破红尘,出家为僧。他遍访全国名山古刹,一日云游至高邮运河边,见运河流水汩汩,珠湖雪浪滔滔。俗念尘思,顿然消失。于是在此结茅禅修,弘扬佛法。僖宗听闻他的修佛盛迹,拨款修建寺院,赐寺名“镇国禅院”,并赐予“举直禅师”称号。寺院有镇国寺塔,亦称西塔。寺塔始建于唐僖宗时期,是一座方形七层楼阁式砖塔,顶端塔刹为一青铜铸葫芦,葫芦表面刻有“风调雨顺、国泰民安”八个字。镇国寺塔虽历经几次修葺,然而年深日久,庙宇僧寮毁损殆尽,现唯存寺院遗址及这座千年唐塔,保留了唐骨明风的建筑特色,在全国600多座古塔中堪称翘楚。1956年大运河拓宽时,为保塔运河改道,留下了河心岛上的古塔,使其成为运河上一颗璀璨的明珠。各朝对镇国寺寺院皆有修葺,镇国寺塔,2013年被公布为第七批全国重点文物保护单位。

镇国寺寺院成为过往。唐代佛教兴盛,镇国寺是一个历史见证。如今镇国寺塔述说的岂止是佛教兴盛历史,它作为大运河畔祖祖辈辈人们的心灵寄托与信仰,成为人们对于苦难的安放与慰藉之所、对于幸福无限憧憬与信任的源泉力量。镇国寺寺庙的名称因为镇国寺塔而得以留存至今,相比那些几近消失的遗迹是幸运的,更何况高邮行政区划地名以“西塔”的小区名保存着。与“西塔”对立的“东塔”,即净土寺塔,也载入高邮行政区划地名册。从行政区划地名命名看,这些工作是非常值得肯定的。地名文化的保护和利用是一项系统工程,需要全社会的支持,多部门合力推进。

挡军楼这个名称不仅高邮、扬州有,仪征、宝应也有。挡军楼是建于城墙外围,为保卫城市安全设立的一种防御性军事建筑。《高邮州志》:“康熙五十八年,高邮挡军楼迤南决口。”乾隆二十六年(1761)七月二十日,挡军楼堤决楼倾,下河大水,田禾尽殁。乾隆二十七年,乾隆帝第三次南巡时,驻跸高邮承天寺,写有《过高邮州》一诗,其中两句“历阅党军堤复旧,回思去岁尚心惊”,写的正是乾隆二十六年挡军楼堤段决口。乾隆三十一年、三十二年,相关官员对挡军楼筹资加以修建完固。民国20年(1931)特大洪水,里运河东堤决口26处。据史料记载,高邮“尤以挡军楼所决最巨,竟至一百六十六丈”,这次水灾是我国近代史上一次损失惨重的水灾,影响深远,挡军楼也成为人们心头一个沉痛的记忆。

地名承载了历史,有些史实是我们不愿去回忆去触碰,而历史却是无法抹去的。挡军楼今天还出现在行政区划挡军小区这个地名中,而关于过去的那些伤痛,今天知道的人已经不多了。是历史,就要直面;有伤痛,就要抚平。历史的遗憾时间虽然能够舒缓,但却无法填补,可是,直面、反思,以史为鉴,将会使未来路上同样的遗憾不再。这应该是我们从挡军楼这个地名中需要读出的东西,是由运河教给我们的。作为与运河相伴而生的城市,从来都有一种难以叙述得清的运河情结。

重视运河沿岸城市地名文化的保护利用,既有利于保存历史真实记忆,传播地域特色文化,又为运河旅游文化开发项目提供了绝好素材。这既是真正丰富和提升了地名文化遗产内涵价值,同时又助推了“大运河文化带”旅游项目工程。