基于课堂情境的学习共同体构建研究

2020-08-31孙萍薛涛毛昆明徐杨孙雪

孙萍 薛涛 毛昆明 徐杨 孙雪

【摘 要】本文阐述学习共同体的核心概念以及国内外学习共同体构建现状,以土力学课程为例,从制定学习规则、确定参与方责任、构建教学体系等方面论述基于课堂情境的学习共同体构建策略,具体分析教学内容的构建、教学方式方法的改革、答疑辅导的设计、成绩考核的改革,并总结学习共同体的实施效果。

【关键词】课堂情境 学习共同体 构建 土力学

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2020)05C-0064-03

随着互联网的发展,本科教学网络化進入高技术发展阶段,特别是在席卷全球的“新冠”疫情下,各种网络教学APP异军突起,网络教学应用更广泛。但是,教室是全日制本科教育最重要的场所,只有提高课堂教学的效率,才能发挥网络教学的优势,实现课堂教学与网络教学优势互补。本文从建立学习共同体视角,探求课堂教学的有效方法,通过学习共同体模式实现教学和学习方式的重大变革。

一、学习共同体的核心概念

学习共同体的核心概念主要有“共同体”“学习共同体”以及“课堂学习情境”。

(一)共同体

“共同体”一词,最早是由德国学者滕尼斯(Ferdinad Tonnies)提出来的,定义为“忠诚的关系和稳定的社会结构”。共同体强调成员之间的亲密关系、共同的精神意识以及对共同体的归属、认同感;成员在同一种社会关系中形成自己的信念和价值观,以某种群体的活动显示其存在。

(二)学习共同体

学习共同体是由学习者和助学者构成的团体。助学者拥有相对较多的知识,在共同体中有引导作用,学习者在参与的过程中逐渐由新手成长为专家;他们相互尊重、平等交流,分享知识、情感,共同成长,在建构共识性知识的过程中建构和发展自己的身份。

(三)课堂学习情境

课堂学习情境是在课堂中形成的学习情境。它划定了课堂学习共同体活动的空间和时限。传统的课堂学习情境主要指课堂中可见的一切,如学生、教师、多媒体、桌椅等,而囿于“新冠”疫情不能正常返校读书的大学生,网络课堂学习情境也是不得已而为之的选择。未来的学习空间将从“为集体授课而建”转向“为个性学习而建”,把千篇一律的教室变成灵活创新的学习空间,配备可移动、易于变换的桌椅设施,支持教师开展多样化的教学活动,把单调乏味的建筑打造成智慧的育人环境。

二、国内外学习共同体构建现状

1995年,美国学者博耶尔(Boyer)发表了题为《基础学校:学习共同体》的报告,他认为有效的学校教育首要的且最重要的要素是在学校建立真正意义上的学习共同体。美国和英国很重视对学生自主学习能力的培养,学习共同体已经被广泛应用于教学实践中。他们的学习共同体建设都有一个共同点:始于网络学生自主学习,终于课堂老师主导学习,注重小组成员交流合作完成任务。

以美国Drexel University环境工程专业课堂教学共同体构建为例。该学习共同体中,一个教学班级分成若干小组。课前教师会通过网络教学平台上传学习任务和课件,学生登录网站进行预习和交流;三个小时课堂教学环节老师授课和学生讨论发言平分秋色;课后学生以小组为单位完成讨论以及个人提交作业;在下一次的课堂教学环节,每个学生以课件形式报告自己的学习讨论效果。Drexel University有严格的考核要求,如平时作业考核占10%~15%,讨论发言考核占10%~15%,参与小组活动活跃程度考核占5%~10%,中期考核占20%~30%,期末考核占20%~30%;此外对于小组完成的项目部分,其成绩依据小组成员完成任务情况及小组成员之间互评进行考核。

英国University College Birmingham酒店管理专业每次三个小时的课堂教学时间内,老师利用两个小时演示PPT讲课内容,其余一个小时学生分组讨论、练习。学生课前都会得到老师发放的讲义。成绩考核主要根据两个方面确定:一是期中论文成绩,大约占70%;二是期末PPT演讲,以小组形式完成,成绩大约占30%,每人的成绩根据演讲表现有所区别。

在我国,以下几个原因限制了学习共同体的构建:一是由于教学自然班级人数较多,难以形成小组开展教学、讨论和交流;二是现行的考核评价体系难以体现学生综合能力,学生主动参与学习的积极性不高;三是我国人才培养应试教育体系限制了“教师主导、学生主体”教学活动的实施;四是学生学习科目过多,每学期约7门课左右,留给学生自我学习、思考的时间太少。对此,要重新审视与构建教与学的关系,将课堂上的教学过程当作是一个师生互动、相互学习、知识共享、差异对待的过程。

三、基于课堂情境的学习共同体构建策略

构建高校课堂学习共同体,加强互动交流,需要采取多种有效的教学策略,如确定参与方责任、制定学习规则、构建教学体系等。以下以金陵科技学院城市地下空间工程专业土力学课程教学为例进行阐述。

(一)确定参与方责任

学习共同体的参与方包括学习者和助学者。学习者,即学生,是课堂学习共同体中的主体。学生3~4人一组,小组成员在完成设计任务的过程中合作协商,优势互补。小组成员可以指定一名组长,在完成不同任务过程中,组长可以变换。助学者,即教师,其主要职责是制定学习规则、分配学习任务、控制学习节奏、指导学生学习,对学生进行个性化指导。

(二)制定规则

课堂学习共同体中的规则包括外部规则和内部规则。外部规则主要是网络学习规则、课堂纪律规则;内部规则主要是小组学习及完成任务规则,即成员之间在合作互动过程中形成的默契以及对课堂学习共同体的归属感。

网络学习规则:小组成员自觉按照进度安排完成网络学习内容,包括视频学习、讨论、思考题,独立完成测验题。学习过程由网络平台对数据进行分析、处理,评定学习成绩提供教师参考。

课堂纪律规则:根据学生在课堂上的表现,如出勤情况、参与课堂活动的投入度、学习效果等,由教师和其他小组成员共同评定成绩,按权重赋分。

小组学习及完成任务规则:学习共同体强调每个人在自我发展过程中与他人及群体形成一种相互依赖的关系。小组成员应分工合作,默契完成学习任务。根据学习态度及完成学习任务的比例,小组成员之间对学习成绩进行互评。

(三)构建教学体系

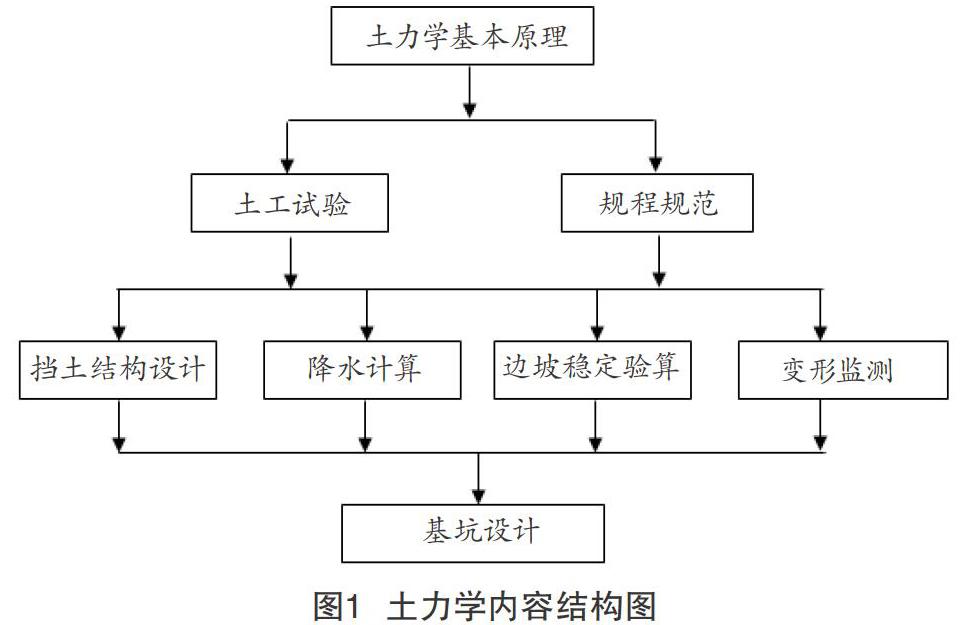

土力学是城市地下空间工程专业的核心课程,主要是利用力学的原理,研究土的物理性质、强度、变形、渗透和稳定性。土力学的基本原理包括土的渗透规律、有效应力原理、饱和土的滲透固结理论、库仑理论、朗肯理论、瑞典条分法等,主要工具有土工试验和规程规范,主要任务有挡土结构设计、降水计算、稳定性分析、变形计算及监测等。在专业人才培养体系中这些任务构成基坑设计项目的主要内容。课程内容结构如图1所示。基于课程内容结构,构建相应的教学体系。

1.教学内容的构建。教学内容的设计以教学任务为情境,融入本学科领域最新技术与最新研究,重视对学生创新思维和精神的培养;课堂讲授内容“少而精”,重在讲思路、重点与难点。

2.教学方式方法的改革。课堂教学方法不拘一格,以启发式、讨论式的教学方法为主,学生个人独立研究与小组合作研究、班级集体讨论等多种形式相结合,激发学生的学习热情和思考的积极性。可以通过以下方式方法组织教学过程:一是教学视频。建设教学网站,网站内容包括教学视频、教案、测验、讨论题等各种教学资料。每周课前提前发放教学任务书,要求学生完成各章节的学习,掌握基本原理和方法。二是案例分析。例如,对上海某住宅楼的倾倒案例进行分析,提出基坑工程成败也许无关乎设计,施工管理的疏忽是工程成败的关键,使学生树立职业的责任感和担当精神。三是分组讨论。例如,就基坑施工对于环境的影响、工程与周边环境关系等问题开展讨论,进行“道法自然”的工程伦理教育,将课程思政元素融入工科专业课学习,培养工科学生的家国情怀。

3.答疑辅导的设计。提前布置教学任务,要求学生通过网络自主学习,完成网络课程讨论题和测验题;课堂上针对学生的差异进行个性化辅导;课后学生可以通过网络课程进行学习效果自测或完成作业,教师进行线上辅导。鼓励学生通过文献的学习、研究自行完成作业,满足学生个性化学习的要求。对个别学生可以进行前瞻性的辅导,鼓励其参加教师课题研究或大学生创新大赛、撰写论文,这些活动可以与毕业设计选题相关联。

4.成绩考核的改革。考核评价注重过程性,侧重综合知识、应用能力的考核。学生以个人或小组形式进行的课堂讨论、发言,以及平时课堂表现、作业、专题研讨等成绩计入平时成绩。期末考试尽量减少死记硬背的内容,将课程论文、专题研究报告、大作业等作为学生学习情况的考核依据。适当减少理论考试成绩比例,提高学习过程中实践能力考核的比例。

本课程成绩考核评定方法为:考核采用百分制,成绩由平时成绩(作业考核、课堂讨论,权重为20%)、实验成绩(实验操作、实验报告,权重为20%)和考试成绩(试卷考核,权重为60%)组成。即总评成绩=0.6×(试题总分)+0.2×(平时成绩总分)+0.2×(实验成绩总分)。其中实验成绩考核如表1所示。

四、学习共同体实施效果

学习共同体的构建,加快了学生对学习的适应性,提高了学习的整体效果;这种人人参与的学习方式,更注重平时的学习积累和考核,克服了期末考试“临时抱佛脚”的突击式学习现象。

通过构建教学共同体,实现了“四个融合”:一是理论水平与实践能力的融合。通过课程项目化改造,以任务项目为载体,通过理论教学、试验研究、案例分析等手段,实现教、学、做同向而行。二是课堂教学与网络平台的融合。网络教学是课堂教学的有效补充和支撑。丰富的网络教学资源、友好的展示画面,调动了学生学习的兴趣和热情,提高了学生自主学习能力。三是专业素养与家国情怀的融合。专业素养(即所谓的“智商”)和家国情怀(即所谓的“情商”)是学生就业的核心竞争力,教学中融入思政元素,培养了学生从情怀角度关注科技应用的自觉。四是个人发展与团队协作的融合。分组讨论、实验操作等实践教学,小组成员之间密切配合,分工合作,实现了个人发展与团队协作的高度融合。

【参考文献】

[1]潘华,王乐鹏,陆青,等.“学习共同体”模式在本科专业应用型人才培养中的应用——以信息管理与信息系统专业为例[J].中国电力教育,2012(10).

[2]斐迪南·滕尼斯.共同体与社会——纯粹社会学的基本概念[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1999.

[3]刘军宁,等.自由与社群[M].北京:三联书店,1998.

[4]林静涵.课堂学习共同体的建构研究[D].成都:四川师范大学,2012.

[5]阮晓君.构建课堂学习共同体促进课堂教学公平的有效实现[D].福州:福建师范大学,2011.

[6]谢玉坤,德纯,柳颖.高校课堂学习共同体构建策略研究[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2016(12).

[7]黄尹格格.高校课堂学习共同体中和谐师生文化建构路径分析[D].天津:天津大学,2016.

[8]陈革.论班级学习共同体的构建[D].武汉:华中师范大学,2012.

【基金项目】江苏省教育科学“十三五”规划2018年度重点课题(B-b/2018/01/39);江苏省高等教育学会2019年度开放课题(CJRH2019072);江苏省高等教育学会评估委员会2019年度课题(2018-C30)

【作者简介】孙 萍(1966— ),女,金陵科技学院建筑工程学院教授,研究方向:教学理论研究与实践。

(责编 苏 洋)