以“三知”构建“维护秩序”的道德与法治课堂

2020-08-25黄冠群李永坚

黄冠群 李永坚

【摘要】本文论述以亲知、闻知、说知构建维护秩序的道德与法治课堂策略,提出注重“亲知”的生活引领,让学生获得直接经验;注重“闻知”掌握知识,让学生获得间接经验知识;注重“说知”能力培养,获得解决问题的知识,以提升学生学习能力,发展其道德人格、法治意识。

【关键词】亲知 闻知 说知 课堂教学

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2020)06A-0021-02

“墨辨”提出三种知识:一是亲知,二是闻知,三是说知。“亲知”是亲身得来的,就是从“行”中得来的知识;“闻知”是从旁人或师友口传,或由书本传达得来的知识;“说知”是推想出来的知识。对这段话反复诵读之余,笔者不禁反思自己的教学,是否在不同的教学环节运用古人的智慧,使学生通过“亲知”“闻知”和“说知”三种不同的途径获取知识。细细品之,渐有一种“为有源头活水来”的感觉。《义务教育思想品德课程标准》(2011年版)指出,教师要善于利用并创设丰富的教育情境,引导和帮助学生通过亲身经历与感悟,在获得情感体验的同时,深化思想认识。教师还要为学生提供直接参与实践的机会,提高他们道德践行的能力,让知识生活化,让教学回归学生的生活实际,知行统一的教育教学新模式与“三知”有着异曲同工之处。笔者拟以“维护秩序”教学为例,谈谈自己在教学实践运用“三知”的做法。

“维护秩序”内容的学习看似容易,却是“知易、行难”。道理、观点学生容易明白,但实质内容却难以让学生入理入心、认同信服。如何让学生从“知易、行难”到“信服认同”是教学的难点,学生要在“亲知”中直面问题、经历问题,在“闻知”“说知”中分析问题、解决问题,从而实现课堂对学生价值观的引领、品格的塑造等功能,更好地促进学生公民素养、法治意识的发展。

一、注重“亲知”生活引入,让学生获得直接经验

“亲知”是亲身得来,也就是从“行”中得来。陶行知先生认为,“亲知为一切知识之根本,闻知与说知必须安根于亲知里面方能发生效力”。“行是知之始”,“亲知”也就是从实践中得出的知识。如果道德与法治课堂还是单纯的说教式、灌输式教学,一味重复课本知识,让学生表面“闻知”,而忽略学生参与“亲知”“说知”,这样的课堂只会让学生感到厌倦,也难以促进初中生道德品质、健康心理、法律意识和公民意识的进一步发展。心理学家皮亚杰指出:“教师不应企图将知识硬塞给学生,而应该找出能引起学生兴趣、刺激学生的材料,然后让学生自己去解决问题。”因而,改变课堂中“教师灌输、学生接受”的方式,教师就要从文本走向生活,把社会生活这本无字之书引入课堂,让学生在生活体验中获得直接经验。

首先,在“维护秩序”导入环节,笔者以学生已有的生活经验作为学习起点,从生活情境出发,用生活化的问题引导学生聚焦主题。笔者首先展示以“社会生活中的秩序”为主题的四幅生活场景图片,请学生用自己的语言对所呈现的图片资料进行简单描述,引发学生对有秩序生活的一种感悟,知晓“社会生活有秩序”以及秩序存在的必要性。接着依据学生已有的认知水平,提出假设问题“如果没有秩序,我们的生活将会怎样”,针对这个问题,学生的回答会是“交通秩序乱、容易出交通事故、没有安全感、办事效率低、容易激发矛盾”等,通过正反的认识对比,学生在参与过程中渐渐意识到,社会生活的有秩序发展离不开规则,潜移默化地增强学生的规则意识。

其次,在突破“社会秩序的意义”这一教学重点和难点环节,笔者结合教材中“校门口的交通乱象”这个主题,引导学生进行探究。为了让学生对这个活动环节有更深刻的亲身体验,笔者开启源于生活、又高于生活的“生活—秩序”这一逻辑链条,为学生准备一组图片,内容为本校星期五放学时,校门口出现短暂“混乱无序”的情景。当看到这些图片时,学生有点激动:自己生活的环境怎么出现在屏幕上了?他们既兴奋,又有点疑惑。笔者顺势引导学生思考以下问题。

①星期五放学时间,每位同学都“归心似箭”,家长也“盼儿心切”,校门口人多车多、拥挤混乱。这样的校门现状是我们想要的吗?

这一问题引导学生直面生活中的矛盾和困惑,思考“我”当时的主观愿望和客观境遇分别是怎样的,这是自己想要的“秩序”吗?学生的回答是“否定”,虽然急着回家,但还是希望校門保持有序的场面。由于人多车多,自己出了校门很难第一时间找到家长。如何解决这一问题呢?笔者进一步引导学生观察分析图片中可用的信息,多角度、多层次探究星期五的校门口出现混乱的原因。

②这样的混乱状况会造成哪些影响?思考:如何改变这种混乱的状况?

笔者层层设问,引发学生深入分析、揭示矛盾,进行道德判断和价值选择并生成观点。学生道出“无序”的原因是家长、行人、学生各有其“需要”,每个人首先想到的是自己,而不是别人,由于短时间内不能很好地处理彼此间的“需要”,“混乱”就出现了。要做到“有序”、避免混乱、化解矛盾,每个人都要主动遵守规则、维护秩序,承担一定的社会责任,获得各自的“需要”。将课外生活情境延伸至课堂,用生活化“亲知”的实例,使学生在课堂中不仅亲历体验,还强化对所学知识的融会贯通。学生在生活中回忆加深对“社会秩序的意义”的自我体验和感悟、知行合一,有利于学生提升道德和法治素养。

二、注重“闻知”掌握知识,让学生获得间接经验

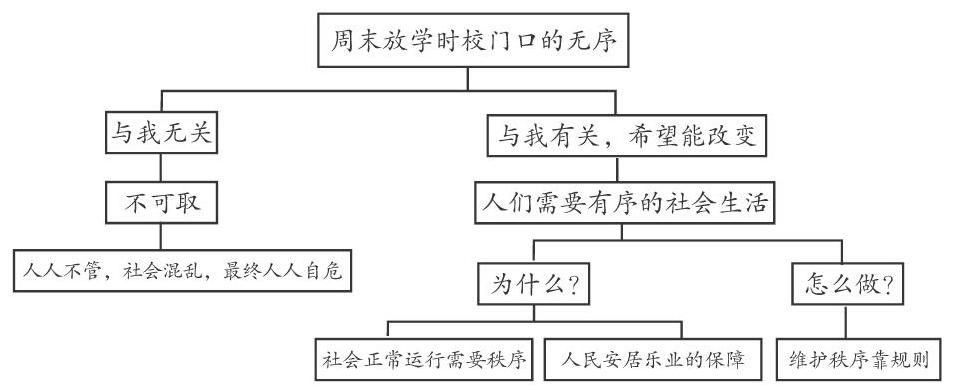

“闻知”是从旁人或由师友口传,或由书本传达得来。知识点是基础,德育点是灵魂。学生在情境体验中把外在的“知识”内化于心,还应厘清知识点的联系,对知识有一个整体、系统的认识,形成知识链(如下图所示)。

首先,教师要讲清知识的内涵(是什么),让学生明白知识点;其次,要讲清楚知识的重要性(为什么),增强学生对知识的感性认识,将知识升华为信念;最后,要指导学生将信念落实到行动上(怎么做),使知识信念和相应的行为统一起来。由于学生在知识、阅历和思维能力等方面,与教师存在相当大的差距,这就是教学中的“闻说”。对于学生而言,许多观点、理论如果离开教师的阐述启发,学生的回答如果离开教师点拨评析,就会降低课堂的学习效果,不利于学生对教材有字之书的理解与接受。在“维护秩序”的教学环节,笔者根据学生的讨论发言情况归纳分类,帮助学生完善知识结构进行主流价值引导,进一步升华学生的认识和价值判断。

三、注重“说知”能力培养,以获得解决问题的知识

“说知”是推想出来的知识,属于推论知识,不受时空的限制。它是在亲知、闻知的基础上,根据已知的知识推理未知。从知识的表层向纵深发展,探究其内在的本质及规律,蕴含着一种思辨能力。培养学生的辨析能力,是学生发展核心素养的着力点之一。在教学中开展思辨活动,有利于培养学生的思辨力,以及对生活实际问题进行判断推理、分析论证、价值选择等逻辑思维能力,是提高学生“说知”、解决问题能力的重要途径和关键所在。在“维持秩序靠秩序”这一教学环节中,引导学生感受“秩序—规则”的逻辑时,笔者结合相关链接“一米线”规则的内容,与现实生活中的现象开展思辨活动。“一米线”要求后面等候的人员与前面办理业务的人员保持一米距离,不紧跟或围堵。但在现实生活中,我们常看到车站售票窗口、办证中心柜台、医院限药窗口等,时时出现人挤人的现象……为什么有人视“一米线”而不见呢?有的人认为:不就是越过“一米线”吗?我没偷没抢,何必大惊小怪!理性的辨析不能停留在簡单的批评和否定上,要让学生会“说”,就要有意识地帮助学生掌握科学的思辨方法,找到解决问题的策略。为此,笔者让学生分组讨论:①生活中一些人会视“一米线”不见的原因有哪些?②如果这些理由成立,可能会带来怎样的后果?③面对规则,我们应该如何遵守?通过追问、引导学生思辨,分析其中折射出的规则意识和法治观念方面存在的问题,学生找到“说”的口子,思想的闸门得以打开。“理不辩不清,道不辩不明”,学生在“说”的过程中,认识到了“一米线”不仅仅是一种规则,还是个人隐私保护线、公共秩序维系线,更是一条文明线。越过“一米线”虽然没偷没抢,但却是缺乏规则意识的表现,对规则少了一种敬畏和捍卫,是不可取的。在“说”的过程中,学生发挥了主体作用,不仅提高了学生说的表达能力,还提升了学生分析和解决问题的能力,加深对规则的认识,有利于学生将规则“内化于心、外化于行”。

《义务教育思想品德课程标准》(2011年版)指出:“坚持正确价值观念的引导与启发学生独立思考、积极实践相统一是本课程遵循的基本原则。思想品德的形成与发展,需要学生的独立思考和生活体验,社会规范也只有通过学生自身的实践才能真正内化。”道德与法治课堂教学需要学生通过“亲知”,结合自己的生活和学习进行独立思考,用“闻知”讲清知识,让学生在“说知”中运用知识于现实生活的实践,提升实践能力,进而发展良好的道德人格和法治意识。

【参考文献】

[1]方明.陶行知教育名篇[M].北京:教育科学出版社,2005

[2]许惠英,张广宇.初中思想品德教学策略[M].北京:北京师范大学出版社,2010

注:本文系2019年度广西教育科学“十三五”规划课题“统编版教材使用背景下初中‘道德与法治课堂对学生法治意识培养的行动研究”(课题编号:2019A057)阶段性研究成果。

作者简介:黄冠群(1974— ),女,广西梧州人,高级教师,大学本科学历,研究方向为初中道德与法治教学;李永坚(1972— ),广西容县人,高级教师,大学本科学历,研究方向为中学政治教学。

(责编 杨 春)