分级诊疗背景下医疗资源配置思考

2020-08-24周晔玲

周晔玲

[摘 要] 实行分级诊疗是对医疗资源配置与利用的重构,有利于促进基本医疗服务均等化,也是实现健康中国战略目标的必然要求。自2009年我国正式提出建立分级诊疗制度以来,医疗资源配置不充分、不平衡的问题仍然比较突出。通过对医院和基层医疗卫生机构在人力资源、物力资源配置及资源利用效率方面的对比分析,发现医疗资源配置与分级诊疗的目标要求仍存在一定差距,应推动优质医疗资源下沉基层,加快制度创新,拓宽资源配置链条,推进资源整合共享,以实现分级诊疗的政策目标。

[关键词] 分级诊疗;医疗卫生机构;卫生资源配置

[中图分类号] R197.1 [文献标识码] A [文章编号] 1673-8616(2020)04-0027-10

一、问题的提出

近年来,随着我国推进基本医疗保障制度建设、建立国家基本药物制度、健全基层医疗卫生服务体系及推进公立医院改革等深化医药卫生体制改革的全面实施,广大人民群众健康保障水平得到大幅度提升,疾病负担得以缓解。居民人均预期寿命、孕产妇死亡率、婴儿死亡率等指标接近或优于发达国家平均水平。但是,伴随着我国老龄化、城镇化加速经济社会转型,居民的医疗卫生需求增长迅速,呈现出多层次、多样化等特点。当前居民在看病问题上与过去相比发生了很大的变化,出现了新的特征,既不是过去整体上“缺医少药”的问题,也不是简单的“看病贵,看病难”的问题,而是医疗资源配置不平衡、不充分带来的新情况、新问题。一方面,现有医疗机构布局不完善、优质医疗资源不足和配置不合理,不能有效满足群众剧增的预防、治疗、康复和护理等需求;另一方面,群众就医看病过度集中在大型医疗机构,常见病、多发病的诊疗服务不仅占用了大医院大量优质医疗资源,也引起群众就医不便,导致医疗成本增高,而相当部分基层医疗资源却出现闲置。

为解决我国医疗资源配置不平衡、不充分的问题,早在2009年,国务院办公厅印发的《关于深化医药卫生体制改革的意见》就作出了要逐步建立分级诊疗和双向转诊制度的政策安排。2015年,国家又专门就推进分级诊疗制度出台指导意见,目的是要通过加快实施分级诊疗制度,调整医疗资源配置方式,推动使优质医疗资源下沉,解决资源配置不平衡问题。在国家政策的强力推动下,各地纷纷开展试点,形成了以慢性病为突破口的厦门模式、以构建医联体为切入点的北京模式、以诊疗病种为抓手的攀枝花模式、以家庭医生签约服务为基础的上海模式、以医保政策引导的西宁模式等多种代表性模式[1],对当地医疗资源的合理配置及分级诊疗的推广起到了积极的推动作用。但从全国的情况来看,分级诊疗的实施成效与最初确定的目标还有较大差距。根据国家卫生健康委的统计数据,截至2019年11月,全国医疗卫生机构数达101.4万个,其中医院3.4万个,基层医疗卫生机构96.0万个,其他卫生机构2.0万个[2]。2019年1—11月,全国医疗卫生机构总诊疗达77.5亿人次,其中,医院34.0亿人次,同比增加5.4%;基层医疗卫生机构40.4亿人次,同比仅增加0.5%[3]。仅占医疗卫生机构总数3.4%的医院,诊疗人次却占到总诊疗人次的43.9%,而占医疗卫生机构94.7%的基层医疗机构,总诊疗人次却只有52.1%。从增速上来看,医院诊疗人次增加比例是基层医疗卫生机构的10倍以上。可见,更多的医疗服务需求仍有向大医院集聚的趋势,分级诊疗制度仍处于探索和攻坚阶段。本文按照实施分级诊疗制度对医疗资源配置的要求,从人力资源配置、物力资源配置及资源利用效率方面着手对医院、基层医疗卫生机构这两个重要主体的资源配置状态不平衡的问题进行剖析,并提出针对性改革的对策和建议。本文在研究思路上力求阐明分级诊疗与医疗资源配置的关系,通过相关统计数据对比分析供需层面的深层次问题,为优化医疗资源配置提供一个新的研究视角;在研究结论上不局限于就理论谈理论,而是紧密结合实际和笔者从事医疗卫生工作的切身体会,针对当前分级诊疗实践中存在的问题提出建设性意见。

二、分级诊疗的含义与医疗资源配置的要求

(一)分级诊疗的含义

随着我国分级诊疗制度的推行,对分级诊疗的认识也逐渐深入,陈燕华等(2016)认为,分级诊疗是指通过优化配置医疗资源,重构各类医疗机构职能定位和协作关系,将常见病、多发病、慢性病的诊治留在数量众多的基层医疗机构,而大型医院、综合医院负责疑难病、急危重病的治疗[4]。方鹏骞等(2014)认为,分级诊疗的目的是实现医疗资源配置效益的最大化,实现这一目标的途径是通过医疗保障机制,引导居民按照一定的秩序合理就医[5]。结合国家卫生健康部门的相关表述,概而言之,分級诊疗就是按照疾病的轻重缓急和治疗的难易程度进行分级,由不同层级的医疗机构来承担不同程度疾病的诊疗,做到基层首诊、双向转诊、急慢分治及上下联动,从而实现对医疗资源的有效配置。其实,分级诊疗也是当今世界多数发达国家推行的普遍做法。日本通过设定层级错位、功能协同的三级医疗圈,促进医疗资源的适宜配置,并加强双向转诊制度的建设,实行转诊激励,使得双向转诊率超过80%[6];美国没有对医院进行分级并且90%的医院仍然提供门诊,但通过建立完善的社区家庭医生制度和设定医疗保险支付比例的差异来引导患者的就诊习惯,大医院基本没有出现“门庭若市”的现象[7];德国医疗卫生服务实行门诊和住院相对分离,综合医院或专科医院内不设立门诊部,患者生病时只能到社区医院首诊,如确需住院,则由社区医生联系转诊到综合医院或专科医院[8];澳大利亚除实行严格的社区首诊和转诊制度外,还利用改良了的DRGs(Diagnosis Related Groups)付费模式促使各类医疗机构采用最有效、最经济的治疗方案救治患者,把打包付费的费用降到最低,从而产生最优的费用效率[9]。这些国家分级诊疗模式的重要特征,就是通过一系列的制度安排引导医疗资源合理配置,促成以基层首诊为核心的“守门人”制度和双向转诊制度得以顺利实施。特点有:一是以完善的医疗服务体系作为依托,强化各层级医疗机构的功能定位,并建立与分级诊疗相适应的严格的分级诊疗体系。如这些国家的大型的综合医院或者专科医院一般都不设置普通门诊,门诊诊疗服务基本由基层医疗机构提供。二是通过国家医疗保障制度的强制性规范或医保报销比例的差异化,引导病人自下而上逐级就诊,大医院自觉转诊病人到基层医疗机构,患者不按规定程序就诊将会降低医保支付比例。日本还确定了地域医院的支援医院并设定转诊比例,一般上转要多于下转,达到规定的比例会获得公共财政补贴。三是利用信息技术推动资源共享和医疗资源下沉,减轻患者医疗负担,如通过建立患者档案、电子病历及远程医疗等手段推动上下级医疗机构资源共享,既减少患者在基础检查方面的支出,也避免医疗资源的浪费。四是高度重视全科医生的培训。英国、美国、德国等国普遍实行家庭医生制度,通过对全科医生实行严格的在校教育培养和持续的从业培训考核,并辅之以高薪酬,使得基层医疗的服务能力、服务质量能对患者保持足够吸引力,确实承担起“守门人”的职责。

(二)医疗资源配置的要求

国内外诸多探索和实践表明,实行分级诊疗制度是一项庞大而又复杂的系统工程,分级诊疗模式的建立与完善,必须通过系统的顶层设计和制度创新平衡医疗服务供需关系,推进医疗资源的有效配置和高效利用。国务院办公厅于2015年印发的《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》明确指出,我国分级诊疗的目标是,到2020年全面提升医疗卫生服务能力,逐步形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式,并从基层医疗卫生机构诊疗量、试点地区县域内就诊率、城市全科医生签约服务覆盖率、患者首选基层医疗卫生机构的比例、远程医疗服务覆盖率、上级医院向基层卫生机构转诊人数年增长率、慢性病规范化诊疗和管理率等方面设定考核标准,促推医疗卫生资源在各层级合理配置。从2015年国务院办公厅印发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》中可以看到,国家明确了到2020年要实现的医疗卫生资源配置指标。其中,人力资源方面,要求每千常住人口执业(助理)医师数要达到2.5人、注册护士数要达到3.14人,医护比要达到1∶1.25。为实现基本形成“首诊在基层”的目标,特别要求每千常住人口基层卫生人员数要在3.5人以上,城乡每万名居民配备2~3名合格的全科医生。物力资源方面,要求每千常住人口医疗卫生机构床位数要达到6张,其中医院4.8张、基层医疗卫生机构1.2张。从国家层面确定的指标要求来看,当前我国围绕实行分级诊疗制度推动医疗资源优化配置,就是要促进各类要素合理流动,提高资源使用效率,实现供需平衡,从而提高整体医疗保障水平。

三、我国分级诊疗中医疗资源配置现状及存在问题

当前,我国将医院划分为三级,一级医院主要包括乡镇卫生院、城市社区卫生服务机构等基层医疗卫生机构,二级医院主要包括市、县医院及省辖市的区级医院,三级医院主要包括全国、省、市直属的医院。基层医疗卫生机构(本文主要指乡镇卫生院和城市社区卫生服务中心)与二级以上医院是实施分级诊疗制度的主体,本文主要针对上述两者做比较分析,相关数据来源于对应年份的《中国卫生统计年鉴》《中国卫生和计划生育统计年鉴》《中国卫生健康统计年鉴》。

(一)人力资源配置比较

卫生技术人员数及包含其中执业(助理)医师数、注册护士数是体现医疗卫生机构人力资源配置水平的重要指標,这些指标的增长变化能较全面反映出不同层级医疗卫生机构人力资源配置趋势。从表1可以看到,2011—2018年,全国医院及基层医疗卫生机构卫生技术人员数从505.47万人增加到780.96万人,增长54.50%,其中医院的卫生技术人员数从370.55万人增长至612.92万人,增长65.41%;基层医疗卫生机构的卫生技术人员数从134.92万人增长至168.04万人,增长24.55%。医院执业(助理)医师数从130.68万人增长至205.35万人,增长57.14%;基层医疗卫生机构从56.71万人增长至68.84万人,增长21.39%。医院注册护士数从162.77万人增长至302.08万人,增长85.59%;基层医疗卫生机构从35.02万人增长至54.89万人,增长56.74%。2018年医院医护比达到1∶1.47,基层医疗卫生机构医护比为1∶0.80。上述数据对比表明,医院卫生人力资源的增长速度远远高于基层医疗卫生机构的增长速度。截至2018年底,我国医院和基层医疗机构全科医生总人数为14.16万,每万人口全科医生数为2.22人,已达到国家提出的2~3名的要求。

(二)物力资源配置比较

依据居民的住院需求、人口规模与结构等设置的病床位数是反映医疗机构规模及提供卫生服务能力的重要指标。从表2可以看到,2011—2018年全国医院及基层医疗卫生机构病床位数由491.85万张增长至808.49万张,增长64.38%,其中医院床位数由370.51万张增加到651.97万张,增长75.97%;基层医疗卫生机构床位数由121.34万张增加到156.52万张,增长28.99%。表明医院和基层医疗卫生机构均在持续扩容,卫生服务能力优势持续显现,但医院住院病员的承载量是基层卫生机构的4倍,说明目前双向转诊、上下联动的态势仍未形成。

(三)医疗资源利用效率比较

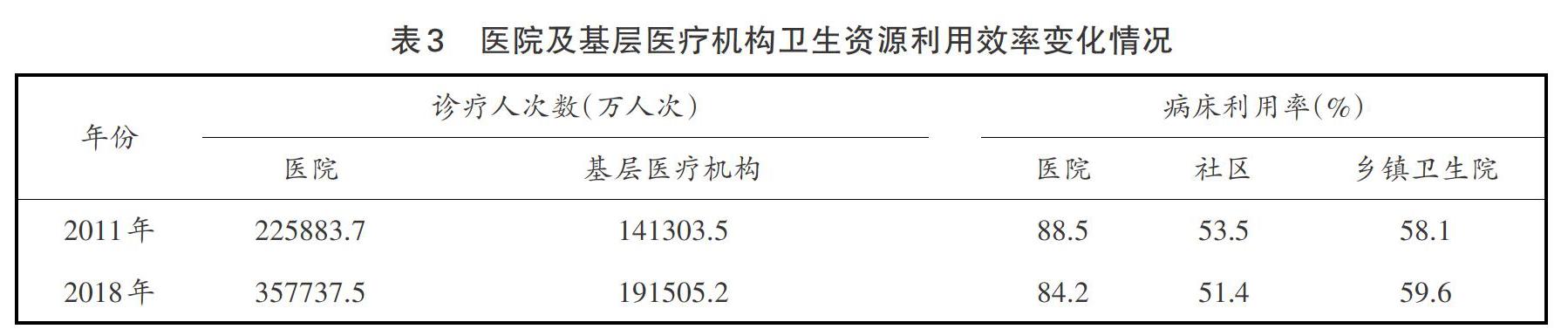

医疗卫生机构的诊疗人次数和病床使用率是评价医疗资源配置效率的主要指标,反映医疗资源是否得到充分有效的利用。如表3所示,2011—2018年全国医院及基层医疗卫生机构总诊疗人次从367187.2万人次增长到549242.7万人次,增长率为49.58%,其中医院诊疗人次从225883.7万人次增长到357737.5万人次,增长58.37%;基层医疗卫生机构诊疗人次从141303.5万人次增加至191505.2万人次,增长35.53%。医院诊疗人次增长率明显高于基层医疗卫生机构,表明目前居民就医选择仍倾向于医院,这种状况与分级诊疗、基层首诊的政策指向有较大的差距。病床使用率是实际占用总床日数与期间实际开放总床日数的比值,如表3所示,2011—2018年,医院病床使用率水平维持在84%~89%之间,而同期基层医疗卫生机构的病床使用率仅维持在 60% 左右,这表明基层医疗卫生机构与医院的资源利用效率存在较大差距,基层医疗卫生机构床位使用率相对较低,存在资源浪费的问题。

(四)存在的问题及原因分析

从上文比较分析的情况来看,近十年来随着我国经济社会的快速发展,医疗资源配置量总体上也得到了较快的增长,医疗资源利用率高的二级以上医院供给增速较高,而资源利用率较低的基层医疗卫生机构供给增速也相应较低,这是符合市场供需规律的,但实际上却偏离了我国医疗卫生机构布局的职能定位,带来一系列就医问题。从这一视角来看,目前的这种供需结构不尽合理,主要体现在两个方面:第一,供给侧方面。本来以救治发病率低的疑难重症为主要职能的、数量占少数的二级以上医院,快速聚集了大量的人力资源、物力资源,而以治疗发病率高的普通疾病为主要职能的、数量庞大且可及性更高的基层医疗卫生机构,却难以获得更多的优质医疗资源。第二,需求侧方面。病患就医行为受医疗资源分布影响[10],在缺乏有效的制度规制前提下,无论大病小病大多会自然选择到布局大量优质医疗资源的二级以上医院就医,造成各大医院人满为患,而基层医疗机构则门庭冷清,带来基层医疗资源闲置浪费,使得资源配置面临两难的境地。究其原因,这与我国医疗卫生机构的管理模式密切相关。在我国,公立医疗卫生机构占绝大多数,这些机构实行以行政化方式为主的管理模式,具有与政府机构类似的行政级别,医护人员大多实行事业编制管理,不同的医疗机构隶属于不同的管理层级,越是高级别的医院越容易获得人力、物力、财力等方面的支持,在医护人员配备、医疗设施配置、科研发展等方面占据绝对优势,久而久之就形成了以医院为中心的医疗资源配置体系和医疗卫生服务体系。在这样的体系当中,医疗资源的分配与分级诊疗的政策初衷难以做到一致。一是二级以上医院处于中心地位,享有医疗资源供给优先权,在总体资源紧缺的情况下,基层医疗卫生机构难以获得急需的优质资源。二是医院与基层医疗卫生机构隶属不同层级的主管部门,医护人员受编制“绑定”,很难向下流动,且上级医院的人员待遇一般高于下级医疗卫生机构,人员向下流动的意愿也不强。三是二级以上医院凭借资源优势和良好的经济效益,对基层医疗卫生机构的医护人员和患者产生“虹吸效应”,使得基层医疗卫生机构容易陷入“优质医疗资源欠缺—就诊病患减少—单位效益降低—无力补足资源”的恶性循环当中,加剧基层困境。为此,必须着眼于分级诊疗的政策导向,打破以医院为中心的配置模式,从提高基层医疗卫生机构诊疗水平入手,推进医疗资源合理配置。

四、分级诊疗背景下优化医疗资源配置的对策

(一)推动优质资源下沉,增强基层首诊能力

基层首诊可以解决大量病患便捷就医的需求,也是集约利用医疗卫生资源的首选。当前,造成居民舍近求远看病就医的主要原因是基层首诊的能力不足,而制约基层医疗卫生机构诊疗能力的主要因素是医护人员的诊疗护理水平和医疗设施设备的配备。随着国家加大对基层卫生事业的投入,基层医疗资源无论是人力还是物力在数量上都有了较大改观,但在质量上与城市医院相比仍存在较大差距。从人力上来看,高职称、高水平的医生占比不高,尤其是适应基层诊疗特点能提供全科诊疗服务的全科医生数量不足,仅约为美国的1/2、英国的1/5 [10]。从物力上来看,乡镇卫生院、村(社区)医疗卫生服务机构的诊疗设施设备仍然比较简陋,还不能较好地满足居民日益增长的多元化医疗保健需求。因此,当前医疗资源配置的重点应该是向基层医疗卫生机构输送更高水平的医护人员和更加优质的诊疗设施设备。第一,加快事业单位分类改革步伐,改革公办医疗卫生机构事业单位编制管理制度,给医疗卫生机构“单位人”松绑,实行更加灵活的用人机制;改革医疗卫生技术人员薪酬制度,提高基层医护人员薪酬待遇,增强基层医疗卫生岗位的吸引力,促进医院优秀医护人员向基层流动。第二,改革全科医生培养制度,完善全科医生招生培养体系,参照师范院校培养定向基层中小学校教师的做法,在医学院校定向培养基层医疗卫生机构全科医生,加大基层医疗卫生机构全科医生供给数量。第三,各级财政应加大对基层医疗卫生服务机构建设的投入,更新医疗设施设备,改善基层医疗条件。同时,大型医院在区域范围内形成垄断从而挤压基层医疗卫生机构生存空间[11]的问题,也应引起各级医疗卫生主管部门的足够重视,可以考虑适度控制大型公立医院建设发展规模,将节省下来的资源投向基层。第四,在基层医疗卫生领域加大简政放权力度,有序推進基层医疗卫生服务市场化进程,鼓励和支持符合条件的组织或全科医生个体开办全科诊所,适当引入竞争机制促进基层诊疗服务水平的提升,就近为居民提供优质医护服务。

(二)调节患者就医秩序,畅通双向转诊渠道

在分级诊疗的制度设计中,居民根据自身患病的轻重程度需要选择到不同功能定位和不同等级的医疗机构就诊,而医疗机构也必须根据患者病情程度实行上下转诊。但从实际情况来看,由于行政管控和利益调节机制不够到位,患者根据医疗机构诊疗服务水平,往往会不假思索地跨等级选择大医院首诊,而各级医院作为“经济人”也会从自身利益最大化考虑,不能严格执行上下转诊规定,不自觉上转或下转病人,带来医疗资源配置失衡。畅通首诊和转诊渠道是精准配置医疗资源、推进分级诊疗落实到位的关键环节之一,需要进一步强化行政管控手段并辅之以利益引导。第一,在制度实施层面,省级层面应根据国家分级诊疗政策规定和相关标准,结合地方实际进一步细化首诊、转诊、报销等实施细则,着重从方便居民就医、方便医疗机构实际操作、方便监管部门监督等方面考虑,优化各个层面流程,简化各个环节手续,形成更加科学、更加便捷、更可操作的工作体系。第二,可根据区域医疗机构布局,在低等级医疗机构门诊诊疗能力充足的情况下,逐步取消高等级医院普通门诊服务,专注基层医疗机构上转的疑难重症治疗和科研实验,尤其是一些“热门”的省级三甲医院应率先实施,倒逼普通病患者在基层首诊。第三,积极利用医疗保险的调节功能。作为医疗资源的重要组成部分,医疗保险资金收缴、调度、支付对患者就医的选择和医疗卫生机构诊疗项目的开展等均可以起到“指挥棒”的作用[12]。当前的医疗保险对分级诊疗分流病患的作用还不够明显,主要是医保报销的差距没有拉开,患者不按规定跨级首诊和不按规定转诊的报销比例仍然偏高。而对高等级的大医院而言,一方面要扩大诊疗服务项目的医保范围,方便居民就医,另一方面又要适度限制普通病患者占用医疗资源,这一矛盾也没有得到很好的解决。这些都需要通过进一步完善医保制度和对医保资金进行更加精细化管控来调节。第四,注重就医文化的培育。培育形成居民良好的就医习惯是推进分级诊疗制度的基础性工作,需要一个较为漫长的过程。有学者调查发现,患者不按规定首诊超过半数以上是因为对分级诊疗这一制度的不了解和不理解[13],说明政策宣传和舆论引导还需要持续加强。

(三)完善就医保障政策,拓宽急慢分治路径

实行急慢分治是平衡医疗卫生资源配置、使用,从而实现有序就医的重要举措。研究表明,增加基层医疗卫生机构诊疗服务种类、拓展服务功能、提高服务能力,是推进急慢分治、将慢病诊治留在基层的有效途径。高和荣(2017)调查发现,实行国家基本药物制度前的2004—2008年间,厦门市基层医疗卫生机构门诊人次呈逐年上升趋势,而在2009年8月实行国家基本药物制度以后,基层医疗卫生机构门诊人次却开始下降[1]。分析其原因,主要是国家基本药物制度规定的基层医疗卫生机构用药目录与二级以上医院的用药目录存在较大差异,基层用药目前种类偏少,尤其是一些治疗常见病、慢性病的药品没有列入目录当中,相当部分慢性病患者为了获得这些药品不得不舍近求远到上级医院诊疗。可见,药品配备是否齐全也是增强基层医疗卫生机构诊疗服务能力的重要因素,可以有效地将为数众多的慢性病患者留在社区诊治,减少对上级医院医疗资源的挤占。因此,各级医疗卫生主管部门应加强对基层医疗卫生机构诊疗水平进行动态的评估,根据基层诊疗能力及流行病学研究分析结果及时调整完善国家基本药物制度,逐渐丰富基层用药供应种类和剂型,从而增强基层医疗卫生服务的能力。周霞等(2017)学者的研究认为,在社区实行医养结合一体化服务模式,可以提高社区老年慢性病管理的效率[14]。李正东等(2016)学者的研究也发现,加强社区卫生服务中心与养老机构的合作,由社区卫生服务中心在养老机构设置针对老年人的医务室、中医保健室、康复功能室等,也是提高居民卫生保健水平、减少病患外出就诊的有效途径[15]。因此,研究医疗卫生资源配置应该着眼我国人口老龄化的趋势,更加关注社区卫生服务中心、服务站(所)等基层医疗卫生机构的建设与发展,围绕居民对卫生健康的多样性需求,找准改善基层医疗条件、增强疾病诊疗能力与提高养老服务保障水平的切入点,不断拓展其功能,丰富服务内涵。

(四)推进资源整合共享,破解“上下联动”难题

分级诊疗的实质是将分布在不同层级的医疗卫生资源有机地整合成一个整体,各自按职能分工密切协同、相互配合,高效率地为居民提供优质的医疗服务产品。为解决医疗资源“碎片化”带来的居民就医困境,近年来各地在市域或县域范围内纷纷探索推进医疗联合体改革、医疗集团改革等,但不少地方只进行了简单的物理整合,名义上是“联合体”,是“集团”,实际上各级医疗卫生机构由于隶属关系不同,相互间仍然存在利益分化,处于各自为战的状态,很难发挥医疗资源的整体效率,必须推进医疗卫生机构的系统性、整体性、协同性改革[16],通过改革建立紧密型医联体才更能有效地推动分级诊疗的实施[17]。所谓紧密型医联体,就是将不同等级医疗卫生机构的人、财、物等医疗卫生资源整合成一体,进行统一管理,实行利益捆绑,明确职能分工,从而实现上下联动、高效运转。值得关注的是,在整个庞大的医疗卫生服务体系当中,区域内各类医疗卫生机构要做到左右衔接、上下联动,必须依托现代信息化技术,着力构建统一的医疗数据中心和信息服务系统,统一管理居民健康档案、诊疗病历、医保状况等患者信息,搭建预约诊疗、会诊转诊、医保兑现等工作平台,真正实现信息共享,高效利用各类管理资源,为分级诊疗的有序开展提供信息支撑。同时,还应注重对分级诊疗活动过程中产生的各类信息数据的收集管理和挖掘应用,通过大数据分析指导医疗资源更加科学合理配置。

参考文献:

[1] 高和荣.健康治理与中国分级诊疗制度[J].公共管理学报,2017(2):139-141.

[2] 中华人民共和国国家卫生健康委员会信息中心.2019年11月底全国医疗卫生机构数[EB/OL].(2020-01-17)[2020-04-10]. http://www.nhc.gov.cn/mohwsbwstjxxzx/s7967/202001/d73a47fbda0e4ea4bbb8d20387992871.shtml.

[3] 中华人民共和国国家卫生健康委员会信息中心.2019年1—11月全国医疗服务情况[EB/OL].(2020-01-17)[2020-04-10]. http://www.nhc.gov.cn/mohwsbwstjxxzx/s7967/202001/55e9bcc9829e41278ea29d15e2ad10c1.shtml.

[4] 陳燕华,潘志明,李凯彦.我国分级诊疗的现状及思考[J].卫生软科学,2016(5):267.

[5] 方鹏骞,邹晓旭,孙宇.我国分级医疗服务体系建设的关键问题[J].中国医院管理,2014(9):1-3.

[6] 顾亚明.日本分级诊疗制度及其对我国的启示[J].卫生经济研究,2015(3):8-12.

[7] 李亚男,雷涵,吴海波.国外分级诊疗及其对我国的启示[J].国外医学卫生经济分册,2017(2):51-52.

[8] 梁朝金,胡志,秦侠,等.德国分级诊疗实践和经验及对我国的启示[J].中国医院管理,2016(8):76-77.

[9] 张伟,孙瑞玲.澳大利亚分级诊疗及对我国的启示[J].中国医药导刊,2017(8):854.

[10] 刘国恩,官海静.分级诊疗与全科诊所:中国医疗供给侧改革的关键[J].中国全科医学,2016(22):2619-2621.

[11] 王文娟,曹向阳.增加医疗资源供给能否解决“看病贵”问题:基于中国省际面板数据的分析[J].管理世界,2016(6):104.

[12] 付强.促进分级诊疗模式建立的策略选择[J].中国卫生经济,2015(2):28-31.

[13] 王亚莉.百姓对分级诊疗体系认知现状调查[J].中国卫生事业管理,2015(6):423-425.

[14] 周霞,廖生武,易松,等.分级诊疗背景下社区老年冠心病患者医养结合健康管理模式研究[J].中国全科医学,2017(26):3232-3237.

[15] 李正东,王延秋,朱建荣.社区卫生服务中心与养老院医养结合模式探索[J].中国全科医学,2016(12):259-261.

[16] 苗豫东,张研,李霞,等.我国医疗服务体系“碎片化”问题及其解决途径探讨[J].医学与社会, 2012(8):28-30.

[17] 郑蕾.医疗联合体推动分级诊疗作用有限[J].中国卫生经济,2017(9):18.

[责任编辑:杨 彧]

Abstract: The tiered diagnosis and treatment model is reshaping the allocation and use of medical resources. It helps to promote the equalization of basic medical services and is a prerequisite to achieve the strategic goal of Healthy China Initiative.Inadequate and imbalanced allocations of medical resources remain prominent since the tiered diagnosis and treatment model was first proposed in 2009 in China.It was found that there is still a gap between medical resources allocation and the objectives of tiered diagnosis and treatment model through the comparative analyses on human resources, material resources and resource utilization efficiency between hospitals and grassroots medical institutions.Therefore, efforts should be made to increase the supply of high-quality medical resources at grassroots medical institutions, speed up institutional innovation, broaden the allocation channels of resources and promote the sharing and integration of resources so as to achieve the policy objectives of tiered diagnosis and treatment model.

Key words: tiered diagnosis and treatment model; medical institutions; allocation of medical resources