移动政务与公共服务创新:挑战、局限与改革

2020-08-24郭小聪赵金旭

郭小聪 赵金旭

[摘 要] 移动互联网迅速崛起并深刻影响政府公共服务供给。在公共行政学的政治—行政两分框架下,分析移动政务对公共服务创新的挑战:一方面以公众需求为中心提供公共服务;另一方面重塑官僚制内部组织流程和外部职能边界,从根本上提高公共服务效率。通过技术决定论与社会建构论的争论,指出移动政务促进公共服务创新的局限性:移动信息技术在促进公共服务创新的同时,也受到文化、制度等社会因素制约。就如何提高中国移动政务推动公共服务创新的作用提出了组织层面完善政绩评价机制、制度层面明晰数据产权、个体层面弥补数据鸿沟的改革建议。

[关键词] 移动政务;公共服务创新;国家治理;改革

[中图分类号] D63-39 [文献标识码] A [文章编号] 1673-8616(2020)04-0001-15

习近平总书记多次强调,“当今世界,新科技革命和全球产业变革正在孕育兴起”[1]。如何在新一轮的科技浪潮中,把握机遇,迎接挑战,推进国家治理现代化,是关系“两个一百年”奋斗目标的重要时代课题。移动互联网,作为移动通信与传统互联网融合的产物,既是新科技革命典型代表,又是关系国计民生和基本公共服务供给的基础保障。

随着智能手机的迅速普及,越来越多的公共服务,如政府信息公开、消费者投诉、纳税、企业注册登记、交通处罚、社区服务等,都可以通过移动互联网完成,移动电子政务(简称移动政务)迅速崛起并深刻影响公共服务供给。移动互联网带给公共管理、市场监管、社会治理的是越来越多的熊彼特式的“创造性破坏”[2]。公共服务作为现代公共行政的核心[3-4],也可能面临根本性的范式变迁[5]。在政治—行政两分的框架下,威尔逊认为公共行政学有两大目标:一是研究政府如何做满足公众意愿的事;二是研究政府如何最高效率、最低消费地完成这些事[6]。本文将在公共行政学政治—行政两分框架下,通过分析移动政务如何推动公共服务创新的问题,探讨中国移动政务发展路径。

一、移动政务对公共服务的挑战:以公众需求为中心

麦克斯怀特认为,行政无法回应公民诉求是当代公共行政的最大合法性危机[7]。沃尔多认为,公共行政必须具有政治回应性,满足公众的需求[8]。登哈特也认为,公共行政必须永远坚持符合民意的规范和原则[9]。但是在政治—行政两分的框架下,公共服务的提供面临深刻的合法性危机——公共服务只能以政府提供为中心,难以做到以公众需求为中心。其原因,一是公众需求本身难以精确识别且高度分散,通过代议制层层传递之后,公众意志难以在政府提供公共服务的决策中表达出来。二是政府决策之后,通过科层制提供公共服务的过程中,多层级委托—代理关系使公共政策目标函数不断发生偏移,公共服务最终难以真正体现公众意愿。

移动政务技术层面上的变化,促使公共服务供给从政府提供为中心向公众需求为中心转变提供了可能[10-11]。一是公共服务主动满足公众需求;二是大数据精确识别公众需求;三是在双向互动中实现公众需求。这些改变都有利于从根本上弥补传统公共行政的合法性危机。

(一)零距离主动满足公众需求

移动电子政务与传统电子政务最大的不同就是移动终端(智能手机等)可以随身携带,公众可以随时随地连接互联网,这样就带来了三个根本性的变化。第一,公共服务主动推送。传统电子政务依然是以政府为中心,公众被动去寻找公共服务,而移动电子政务则是主动将各种公共服务推送到公众身边[12]。第二,公共服务“零距离”传递。移动互联网终端将公共服务随时随地地传递到公众身边,像随身携带的物品一样,公众可以随时随地获取这些公共服务。第三,公众“碎片化”时间的利用。因为可以随时随地获取公共服务,所以公众便可以利用“碎片化”时间办理公共事项。这使得公众的时间利用策略发生改变,逐步从以政府提供公共服务的时间为中心,变成以公众自己的时间安排为中心。公众参与的行为、习惯、动机等都会向“公众自身为中心”转移[13]。

(二)大数据精确识别公众需求

移动政务与公众随时随地互动,大数据可以精确记录下整个公共服务的服务过程。对这些大数据进行统计分析,政府部门便可以深度挖掘公众需求,提前预测公众需求,发掘不同公众群体间的差异化需求,进而向公众提供个性化和情境化公共服务[14-15]。大数据精确识别公众需求,这从根本上促使公共服务供给从以政府提供为中心向以公众需求为中心转变。例如,精准扶贫政策成为党的十八大以来国家治理的热点问题,也是全面建成小康社会的重要战略步骤。需要指出的是,正是移动互联网带来的大数据环境,为精准扶贫政策的实施提供了技术基础[16]。以贵州省为例,其以“精准扶贫云平台”为支撑,以农村基层“网格化管理数据库”为保障,通过大数据分析,精确识别贫困人口需求,有针对性地向农民提供脱贫帮助[17]。精准扶贫政策只是移动政务环境下,无数“互联网+社会治理创新”案例中的一个。2015年,国务院印发的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》和《促进大数据发展行动纲要》等政策都强调,利用大数据更好识别公众需求,提供更加精准、高效、优质,以公众需求为中心的公共服务。

(三)在双向互动中实现公众需求

移动互联网最根本的改变是实现了“线上”与“线下”的对接(online to offline),虚拟与现实的对接,这样,一定空间内的资源可以实现前所未有的高效流通和精确配置。正是因为移动互联网逐步解决了空间内任意两行动者间信息不对称的問题,所以由此出现了大量的新型商业模式1。同样道理,一定空间内公众与政府间的信息透明和实时双向互动也催生了大量的新公共服务模式。例如,广州市市场监督管理局将蔬菜快速抽检信息通过移动微博、微信平台实时开放给公众,公众可以随时查到相应批次的蔬菜溯源信息、快速抽检信息等,进而决定是否购买该蔬菜。再如,广东省中医院的手机门诊挂号服务,公众可以根据医生出诊情况,随时随地调整自己的就医意愿,省去排队时间,医院也可以根据公众挂号情况动态调配医护资源。

实时双向互动才能动态满足公众需求,真正实现以公众为中心[18]。Bertot和Jaeger等认为手机社交媒体、维基百科、博客、微博等,大大促进了政府与公众间的双向互动,以公众需求为中心的公共服务供给特征越来越明显[19-20]。Breul等也认为,移动互联网使公众可随时随地与政务公共服务互动,使公共服务更加符合公众的意愿,从而使“政府部门或者机构真正实现为公众服务的使命”[21-23]。

实时双向互动也对公权力形成制约,保证以公众需求为中心。其原因为,一是互联网的“留痕化”特点,政府工作人员与公众的双向互动过程都被数据记录下来,公众不满意的服务细节可以找到证据,这使街头执法人员的自由裁量权受到极大压缩和制约[24],从而保证了权为民所用和公共服务让公众满意。二是移动政务的便利性,使公众监督的成本大大降低,公众可以随时随地投诉、举报令自己不满意的公共服务。三是在以微信、微博为代表的移动互联网舆论环境下,手机拍照、录像等任何随时随地可发生的个体行为都可能演变成为舆论焦点[25],这给政府部门形成了巨大的舆论压力,也在一定程度上对公权力形成了制约和监督。

二、移动政务提高公共服务效率:流程、平台与网络

威尔逊认为的公共行政学的第二个目标是研究如何最高效、最低成本地完成政府该做的事[6]。Graham和Hays也认为公共行政“最关注的是效率、责任和目标实现,及其相应的管理技术问题”[26]。弗雷德里克森也认为:“寻求到最有效的方法,或者说如何使用最有效的方法,来实现代表公共利益的政治决策,永远是公共行政学关注的核心问题。”[27]移动互联网能够提高公共服务效率,原因是其冲击到传统公共服务供给的组织基础——理性官僚制。移动互联网对理性官僚制的改变,一是对官僚组织内部流程的重塑,二是对官僚组织与市场和社会边界的重塑。尤其是第二方面,使政府、市场和社会三者机制在公共服务中的作用发生改变,可能会形成一种新的治理结构。以上两方面的改变都会从根本上提高公共服务效率[19]。

具体而言,移动政务提高公共服务效率,一是因为移动互联网对官僚组织流程的进一步重塑、简化和理顺;二是因为移动互联网平台企业承担起越来越多的公共服务职能,这其实是市场的逻辑在公共服务供给中起到越来越大的作用;三是因为移动社交软件使公众嵌入更广大的社会关系网络中,便于公众实现社会互助,这其实是社会自治逻辑在公共服务供给中发挥了更大的作用。

(一)移动政务重塑科层组织流程

马克斯·韦伯认为,“从纯技术的观点来说,官僚制是最高效率的组织形式”[28],但现实中的官僚制往往出现异化[29],“鸽笼式”的专业分工壁垒,冗繁的规章,僵化的程序使官僚制成为效率低下的代名词[30]。20世纪80年代,组织流程再造运动率先在私人管理中兴起,其基本思想是,利用信息技术减少工作流程中的摩擦,实现跨功能、跨权限、跨层级的数据库信息共享,从而大幅度提高生产效率[31-32]。组织流程再造运动传播到公共管理领域成为新公共管理运动的重要组成部分[33]。例如,林登提出了“无缝隙政府”的概念,认为利用互联网技术,建立以业务流程为中心的,直接面向公众的公共服务组织流程,将会大大提高公共服务效率[34]。

移动政务进一步重塑公共服务组织流程。移动互联网、物联网、云计算、人工智能等技术会带来科层组织内部结构的“化学反应”和“基因再造”,促使政府内部办事流程的精减和重构,从而大大降低政府行政成本,提高政府办事效率。一方面,移动互联网颠覆了以地理空间分割为基础的科层组织职能边界和公共服务办事流程[35]。政府跨部门的数据共享和数据开放带来的移动政府一站式服务,不仅使政府的行政成本大大降低,而且使公众不再需要访问、写信或打电话到某个具体部门来办理某项服务,也不必在具体的时空内劳奔于不同地区、不同层级的政府部门,正如李克强总理所说:“让数据多跑路,让群众少跑腿。”另一方面,根据公众需求重塑业务流程。通过对大数据进行统计分析,政府可以发掘出不同公众群体的公共服务需求特性,进而根据公众需求的特性,重新设计和调整科层组织内部业务流程,形成适应公众个性化需求的,具有即时回应性的,扁平化和弹性化的科层组织业务流程。

(二)平台企业提高公共服务效率

移动互联网促使平台经济(platform economy)的兴起1,先是Uber、Airbnb、Saleforce等共享经济平台在全球市场崛起,随后滴滴、美团、优酷、支付宝、微信、ofo、摩拜等平台在中国走红。诺贝尔经济学奖获得者Tirole认为,与传统企业相比,平台企业发挥出了越来越多的公共服务功能。Evans认为,平台企业提供越来越多公共服务,其实是互联网对政府和市场边界的重塑,即信息技术倒逼政府将许多公共服务职能逐步让渡给互联网平台企业,或者在提供公共服务的过程中,政府部门越来越与平台企业融为一体[36]。这本质上是用市场竞争,或者说是企业追求利润最大化的动力去提供公共服务,因此,其效率要比具有天然垄断特性的官僚制大大提高。

平台企业提高公共服务效率主要表现在:第一,大量传统的政府公共服务可以通过微信、支付宝等移动互联网平台传递给公众。例如,社保管理、公积金管理、法院诉讼费缴纳、签证办理等大量公共服务都可以用手机端支付宝App完成。这样可以简化政府大量的前台业务,一些政府部门甚至可能只用保留管理公众数据的职能。大量公共服务事项都通过契约外包给平台企业,这其实是用市场的逻辑实现政府職能,因此可以提高效率。根据中国互联网信息中心的数据,2018年上半年中国网民42.1%的公共服务是通过支付宝或微信的城市服务平台获取的。另外,23.6%的网民喜欢通过微信公众号获取公共服务,9.4%的网民喜欢通过手机端政务微博获取公共服务[37],并且这些数据仍在不断迅速升高。第二,网上虚拟市场秩序的维护本身是一项重要的公共服务,而对此,平台企业比政府更有效率优势。一是因为与政府相比,平台企业更具有技术优势和大数据优势,企业家和软件工程师,比法官和政界人士更容易理解和执行网上规章[38]。二是因为企业的非正式处理过程,更适应环境变化,不容易抑制创新[39]。这也是许多学者提出“互联网规制私有化”[40]的原因。

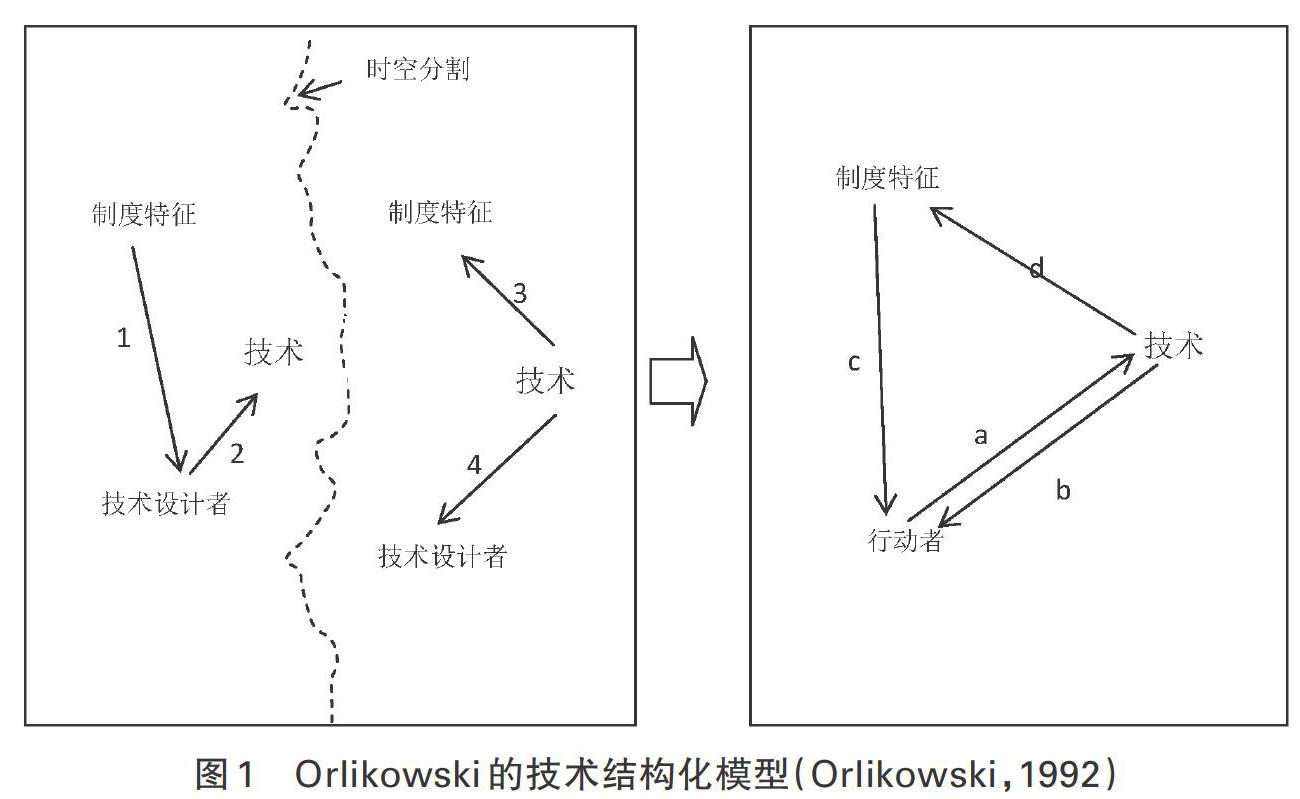

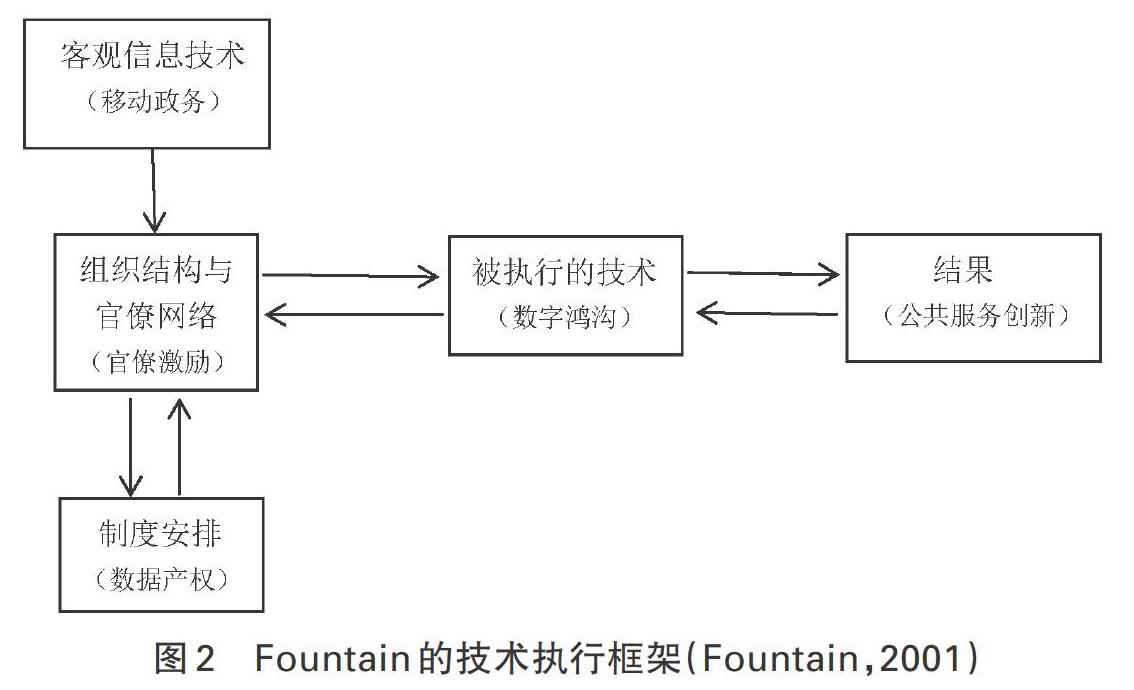

在Orlikowski的基础上,Fountain也接受布迪厄的社会实践理论[65],在动态过程中探讨技术与制度间的关系,提出技术执行分析框架来说明电子政务采纳过程中技术和制度之间的关系。她首先区分了客观的技术(objected technology)和被执行的技术(enacted technology)两个概念。客观的技术包括因特网、其他电信传播技术、硬件和软件等;被执行的技术包括用户对技术的理解以及技术在特定情境中的设计和使用。客观的信息技术会单向地对政府的组织形式和官僚网络产生影响,但是能否产生最终的结果,取决于组织形式和官僚网络与被执行技术的双向互动过程。同时,制度安排也是在与组织结构、官僚网络、客观的技术以及被执行的技术之间双向互动的过程中,产生最终结果。

从Fountain的技术执行框架来看,我们平时所说的移动政务,其实只是移动互联网等客观信息技术,而客观信息技术往往只是一个触发机制。能否带来真正的公共服务创新,即实现公共服务以公共需求为中心,或真正提高公共服务效率,还要受到组织结构、官僚网络、制度安排和被执行的技术等因素的影响(如图2所示)。

四、移动政务促进公共服务创新的改革路径:组织、制度与个体认知

为保持推理的严谨性,本文借助Fountain的技术执行框架来提出中国移动政务促进公共服务创新的对策和建议。Fountain的技术执行框架,是解释电子政务(客观信息技术)如何产生最终结果(公共服务创新)的经典解释框架。因为移动政务是电子政务的一个子集,所以该框架也就适合解释移动政务如何推动公共服务创新。如图2所示,图中的“结果”代表公共服务创新,图中的“客观信息技术”,代表我们平时所说的移动政务。从图2可以看到,移动政务能否带来公共服务创新,还要受组织结构和官僚网络、制度安排和被执行的技术相互作用的影响。

中国移动政务发展迅速,政务App、政务微博、政务微信公众号、政务头条号已成为党政机构发布权威信息、回应公众关切的重要平台[37]。然而,中国移动政务促进公共服务创新的潛力尚未充分发挥出来,即公共服务以公众为中心和提高公共服务效率这两个公共行政学的目标并没有完全实现。借助Fountain的技术执行分析框架,本文认为其原因在于在发展移动政务的过程中,只注重客观信息技术的发展,忽略了制度安排、组织形式和官僚网络、被执行的技术三个变量对最终移动政务采纳结果的影响。所以,本文提出以下改革建议。

(一)组织层面完善政绩评价机制

在图2左部中间位置,Fountain认为组织形式和官僚网络在移动政务影响公共服务创新的过程中起到重要中介作用。客观的移动信息技术首先对组织形式和官僚网络产生影响,进而才能影响到技术执行过程,最终导致公共服务创新的结果。Fountain所说的组织形式和官僚网络,在中国是指科层组织。从这个角度来看,有的移动政务不能带来公共服务创新的原因是,官员的政绩观出现了偏差,有些地方官员发展移动政务往往是为了创造政绩以获得晋升,而不是更好地服务公众。发展移动政务成了地方创新的代名词,以及地方官员宣传自己,吸引上级注意,获得晋升机会的“政绩工程”。这符合新制度主义理论所说的:“与制度环境相适应的结构、程序和战略,能使组织获得内部、外部资源支持,人员认同和人员间相互信任等好处。”[66]因此,只有从制度层面解决好移动政务发展过程中的评价激励问题,保证地方政务发展移动政务的目标函数指向公共利益最大化,而不是官员个人利益最大化,或者政府组织内部利益最大化,这样,移动政务才能真正带来公共服务创新,实现以公众需求为中心,真正提高公共服务效率。

(二)制度层面明晰数据产权

如图2左下角所示,Fountain认为制度安排会与组织形式和官僚网络双向相互影响,进而对移动政务促进公共服务创新的过程产生影响。Fountain所说的制度安排,在中国情境下,最适合指数据产权制度。科斯认为,在交易成本为正的世界中,产权的明确界定或赋予谁,对资源配置和经济运行至关重要[67]。然而,在数据日益成为社会核心资源的情况下,中国并没有一部法律对数据的占有、使用、收益和处置权利进行明确规定。这给解决个人隐私保护、网络安全监管、数据交易市场的健全、数据开放等一系列问题带来困难。在某种程度上,数据是一种权力[68-69],解决不好数据产权所属问题,就解决不好移动政务为谁服务的问题,导致数据权力成为谋取私利的工具,而不是公共利益最大化的工具,也就从根本上违背了公共行政的两大目标——以公众需求为中心和提高公共服务效率。例如,政府将大量公共服务转接在一些企业平台上,企业会获得大量网民的个人数据,但这些数据往往是在公众不知情、无授权的情况下无偿获得的,对于追求利润最大化的企业来说,很难保证其仅用这些“数据资产”维护公共利益最大化。但由于技术壁垒、监管力量碎片化及对企业经营自主性的保护等原因,政府的监管力量又很难深入平台中,保证网民的个人数据安全。再如,在没有明确界定数据产权的情况下,具有技术优势的专业人员,可以通过专门的数据收集软件,对网民的地理位置信息、网上购物、网上社交等各种信息进行收集,一方面是对个人隐私的严重侵犯,另一方面也是给国家安全带来挑战。因此,只有在国家层面尽快推出基础性立法,对数据产权进行明确的界定,划清网民、企业、社会组织、政府等各主体对互联网数据的占有、使用、收益和交易权,才能从根本上为隐私保护、数据市场建立、数据开放、政府网上监管等提供制度保障,也是中国移动政务促进公共服务创新的制度基础。

(三)个体层面弥补数字鸿沟

在图2中间部分,Fountain认为被执行的技术在移动政务推动公共服务创新的过程中,起到了终端中介作用。Fountain所说的被执行的技术,是指在个体层面,行动者与技术互动的过程,即客观的信息技术被引入组织之后,在组织结构和官僚网络,以及组织外部的制度安排的交互影响下,客观的信息技术需要由不同行为个体的认知、接受、使用后,才能最终取得公共服务创新的结果。Fountain认为,被执行的技术,既是指官僚组织内部的工作人员个体对技术的认知、接受和使用过程,又是指官僚组织外部的公众个体对技术的认知、接受和使用过程。就中国的国情而言,本文认为其更适合指公众对客观移动信息技术的认知、接受和使用,因为不同的公众群体对信息技术的理解和使用能力各不相同,这就会导致数字鸿沟的问题,加剧社会不公平程度。

Jaeger和Bertot认为,互联网带来的益处,不是对所有人都是平等的[70],它往往凝固社会分层[71],造成同质化的人口和社会心理的集聚,如高学历、交际良好、高薪的专业人士会在网上聚集在一起[72],这造成传统社会阶层间的差距进一步拉大,弱势公共服务用户会进一步被边缘化[73]。移动互联网的发展,一方面,可能带来社会隔离。例如,Core发现,95%的网民只关注那些与自己个人观念相近者的微博,这造成微博领域的“隔离”[74];Hindman也观察到,经常在博客上讨论政治和社会问题的,往往是具有社会精英背景的人[75]。另一方面,移动互联网可能强化“技术专家主义”,那些具有特殊编程技巧的少数人员,往往对决策产生重大影响[76],“代码的写手”成为法规的制定者,决定互联网上什么是违约,什么隐私应该保护,什么样的匿名应该允许[77]。因为职业、年龄、城乡、区域、民族等原因,各种群体对移动互联网的接受和使用能力各不相同,因此中国在移动政务发展过程中,需要制定专门的政策来提高相对弱势群体对技术的接受能力,让他们感受到技术是有用的,并且是易用的[78],这样才能缩小数字鸿沟,保证公共服务做到以公众需求为中心和真正提高公共服务效率。

五、结论和讨论

新科技革命像一辆飞驰的列车,呼啸而来,能否搭上这趟列车,推动中国国家治理现代化,关系“两个一百年”宏伟目标的实现,关系人民的幸福、社会的和谐和国家的长治久安。借助移动互联网这只新科技革命的“领头羊”,推进公共服务创新,实现以公众需求为中心提供公共服务,切实提高公共服务的效率,就是新科技革命推动国家治理现代化的典型方式。公共服务提供,正是与人民群众日常生活关系最为密切,最影响公众对政府评价的领域。公众心目中的政府形象,就是在政府提供的公共服务方不方便、有没有效、能否满足其需求等这些小问题中建立起来的。因此,移动互联网促进公共服务创新的问题具有重要意义。

本文首先在公共行政学的政治—行政两分法的框架下探讨了移动政务如何推动公共服务创新。一方面,移动政务以公众需求为中心,可以零距离主动满足公众需求,用大数据精确识别公众需求,在双向互动中实现公众需求。另一方面,移动政务重塑官僚制(科层制)的内部组织流程和外部职能边界,通过政府、市场、社会三种机制的改变从根本上提高公共服务效率,具体表现在移动政务重塑官僚组织(科层组织)流程、平台企业提高公共服务效率、社交网络促使公众自我服务。其次,借助技术决定论与社会建构论的争论,指出移动政务促进公共服务创新是有局限性的,因为其前提假设建立在极端技术决定论之上。本文认为客观的移动信息技术只能是影响公共服务创新的一个“触发机制”,能否真正带来理想结果,还要受到官僚组织(科层组织)、制度安排、技术被执行过程的影响。最后,本文借助Fountain的技术执行框架,提出中国移动政务发展的对策建议:组织层面完善政绩评价机制、制度层面明晰数据产权、个体层面弥补数据鸿沟。

需要说明的是,“技术永远是工具,只能实现技术理性,不能实现价值理性”[79],中国移动政务发展要特别注重效率与公平的统一。上文所述的一系列问题,最深层原因是仅在技术理性层面追求效率,忽视价值理性层面的公平。这其实是管理主义结果导向思维的延续[80-82]。沃尔多、弗雷德里克森等很早就对管理主义提出批判,认为公共行政必须保证公平、正义、民主、参与等基本公共价值[83-84]。因此,处理好公平与效率的关系,移动政务才能真正带来公共服务的创新。

参考文献:

[1] 李磊.习近平新科技革命观论析[J]. 社会主义研究,2017(2):15-23.

[2] 熊彼特.經济发展理论:对利润、资本、信息和经济周期的考察[M].何畏,易家详,等译.北京:商务出版社, 1991.

[3] 登哈特 J V,登哈特 R B.新公共服务:服务,而不是掌舵[M].丁煌,译.北京:中国人民大学出版社,2010.

[4] 李军鹏.公共服务型政府[M].北京:北京大学出版社,2004.

[5] 卡斯特.网络社会的崛起[M].夏铸九,王志弘,等译.北京:社会科学文献出版社,2006.

[6] WILSON W. The study of administration[J]. Political science quarterly, 1887(2):197-222.

[7] 麦克斯怀特.公共行政的合法性:一种话语分析[M].吴琼,译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[8] WALDO, D.The development of a theory of democratic administration[J]. American political science review, 1952(46):81-103.

[9] 丹哈特.公共组织理论[M].2版.项龙,刘俊生,译.北京:华夏出版社,2002.

[10] AIKINS S K,KRANE D. Are public officials obstacles to citizens-centered e-government ?An explication of municipal administratorsmotivations and actions[J].State and local government review, 2010,42(2):87-103.

[11] THOMAS J C, STREIB, G. The new face of government: citizen-initiated contacts in the era of e-government[J]. Journal of public administration research and theory,2003,13(1):83-102.

[29] 默頓.社会理论和社会结构[M].唐少杰,齐心,等译.南京:凤凰出版传媒集团,2008.

[30] 陈国富.官僚制的困境与政府治理模式的创新[J].经济社会体制比较.2007(1):70-75.

[31] HAMMER M,CHAMPY J. Reengineering the corporation:A manifesto for business revolution[M].Newyork:HarperCollins ,1993.

[32] THOMAS H D Process innovation: reengineering Work through information technology[M].Boston: Harvard Business School Press,1993:337.

[33] OSBORNE D,PLASTRICK P.Banishing bureaucracy : The five strategies for reinventing government[M].New York: the Penguin Group,1997.

[34] 林登.无缝隙政府:公共部门再造指南[M].汪大海,译.北京:中国人民大学出版社,2002:18.

[35] JOHNSON D R,POST D G.Low and borders: The rise of law in cyberspace[J].Standard law review,1996,48 (5) :1367-1462.

[36] EVANS D S. The antitrust economics of Multi-Sided platform markets[J].Yale journal on regulation,2003,20(2).

[37] 中国互联网络信息中心.第42次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2018-08-20)[2020-04-18].http://www.cac.gov.cn/2018-08/20/c_1123296882.htm.

[38] SUNSTEIN C R.Republic.com[M]. Princeton:Princeton University Press,2002.

[39] DRAKE W J,WILSON E. International regulation of internet content: Possibilities and limits[M]. Massachusetts : MIT Press,2008:305-330.

[40] FREEDMAN D. The politics of media policy[M].Cambridge: Polity Press:2008.

[41] OREILLY T. Government as a platform(Chap 2) [M]//LATHROP D,RUMA L,et al.Open government : collaboration , transparency, and participation in practice.Sebastopol: OReally Media,2010.

[42] DUNLEAVY P, MARGETTS H Z. The second wave of digital era governance[R].[S.I.]:APSA 2010 Annual Meeting Papers,2010.

[43] LINDERS D.We-government: An anatomy of citizen co-production in the information age[R].[S.I.] :Digital Government Society Conference,2011.

[44] NAM T.Suggesting a frameworks of Citizen-sourcing via government 2.0[J].Government information quarterly,2012,29(1):12-20.

[45] LEVINE C,FISHER, G. Citizenship and service deliver: the promise of co-production[J]. Public administration review, 1984(44).

[46] BRABHAM D C.Crowdsourcing as a model for problem solving: an introduction and cases[J].Convergence the international journal of research into new media technology, 2008,14(1):75-79.

[47] LEADBEATER C.We-Think:mass innovation,not mass production[M].London: Profile Books,2009.

[48] SUROWIECKI J.The wisdom of crowds[M].New York : Doubleday,2004.

[49] ELLUL J. The technology society[M]. Tran by WILKINSON J.New York: Vintage Books, 1964:20.

[50] LUNA-REYES L F, GIL-GARCIA J R.Digital government transformation and internet portals: the co-evolution of technology,organizations,and institutions[J]. Government information quarterly, 2014,31(4):545-555.

[51] WOODWARD J.Management and technology[M]. London: H. M.S. O,1958.

[52] BLAUNER R. Alienation and freedom: The factory worker and his industry[M]. Chicago: University of Chicago Press,1964.

[53] PERROW C B. Complex organizations : a critical essay[M]. New York: McGraw-Hill,1979.

[54] DRUCKER P F.Management in the next society: beyond the information revolution[M]. New York:The St. Martins Press,2002.

[55] 石磊.技术与组织结构关系研究述评[J]. 外国经济与管理,2007(9):1-9.

[56] LEAVITT H J. Applied organization change in industry: structural, technological and humanistic approaches[M]//MARCH J G.Handbook of Organizations.Chicago: Rand McNally,1965.

[57] BARLEY S R.Technology as an Occasion for Structuring: Evidence form Observations of CT Scanners and Social Order of Radiology Department[J].Administration Science Quarterly, 1986,31(1):78-108.

[58] PINCH T , HUGHES T P , BIJKER W E,et al . Social construction of technological systems:new directions in sociology and history of technology(Annual Edition)[M]. Massachusetts:MIT Press,2012.

[59] JACKSON M H, POOLE S,KUHN T. The social construction of technology in studies of the workplace[M]// LIEVROUW L A,LIVINGSTONE S.Handbook of new media: social shaping and consequence of ICTS.London:SAGE Publications,2002:236-253.

[60] GIL-GARCIA J R.Enacting electronic government success : an integrative study of government-wide website,organizational capabilities and institutions[J]. Integrated,22(21):3144-3150.

[61] BIJKER W E, LAW J.Shaping technology/building society: studies in sociotechnical change[M]. Massachusetts:MIT Press,1992.

[62] 邱泽奇.技术与组织的互构:以信息技术在制造者的应用为例[J].社会学研究,2005(2):32-55.

[63] ORLIKOWSKI W J,GASH D C. Technology frames:making sense of information technology in organizations[J].ACM Transactions on Information Systems , 1994(12).

[64] ORLIKOWSKI W J.The duality of technology: rethinking the concept of technology in organizations[J].Organization Science,1992,3(3):398-427.

[65] 宮留记.布迪厄的社会实践理论[J]. 理论探讨,2008(6):57-60.

[66] SUCHMAN M C.Managing legitimacy: strategic and institutional approach[J]. The academy of management Review,1995,20(3):571-610.

[67] 文力.产权概念的一个辨析:兼谈在理论和实践中对产权概念的误读[J].福建论坛(人文社会科学版),2006(7):17-21.

[68] 林奇富,賀竞超.大数据权力:一种现代权力逻辑及其经验反思[J]. 东北大学学报(社会科学版),2016(5):484-490.

[69] 郑永年.技术赋权:中国的互联网、国家与社会[M].邱道隆,译.北京:东方出版社,2014.

[70] JAEGER P T,BERTOT J C. Designing, implementing, and evaluating user-centered and citizen-centered e-government[J].International journal of electronic government,2010,6(2):1-17.

[71] SCHLOZMAN K L,VERBA S, BRADY H E. Weapon of the strong? Participatory inequality, and the internet[J]. American political science association.2010,8(2):487-509.

[72] VAN D J,NIEBORG D.Wikinomics and its discontents: a critical analysis of web 2.0 business manifestos[J].New media and society,2009,11(4):855-874.

[73] DUTIL P A,HOWARDS C , LANGFORD J,et al. Rethinking government-public relationships in a digital world[J]. Journal of information technology & Politics, 2008,4(1):77-90.

[74] CORE R.Social media: what does it mean for public managers? [J].Public Management,2009,91(9).

[75] HINDMAN M.“Open-Source Politics”reconsidered: emerging patterns in online political participation [M] // MAYER-SCHONBERGER V LAZER D.Governance and information technology: from electronic government to Information Government,Blackwell Ltd,2007.

[76] SHKABATUR J. Cities @ Crossroads: digital technology and local democracy in American [EB/OL].(2011-07-01) [2020-04-10] .http://ssrn.com/abstract=1781484.

[77] LESSIG L. Code 2.0[M]. New York: Basic Books, 2006:79.

[78] DAVIS F. Perceived usefulness, perceived ease of use and user: acceptance of information technology[J]. MIS Quarterly,1989,13(3):319-340.

[79] 韦伯.韦伯作品集:经济行动与社会团体[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2004.

[80] BATLEY R,LARBI G A.The changing role of government: the reform of public service in developing country[M]. Basingstoke: Palgrave Macmillan,2004.

[81] CURRIE W L,GUAH M W.Conflicting institutions logics:a national program for IT in the organizational field of healthcare[J]. Journal of Information Technology,2007,22(3):235-247.

[82] 休斯.公共管理导论[M].张成福,译.北京:中国人民大学出版社,2001:44.

[83] 沃尔多.行政国家[M].颜昌武,译.北京:中央编译出版社,2017.

[84] 弗雷德里克森.公共行政的精神(中文修订版) [M].张成福,刘霞,张璋,等译.北京:中国人民大学出版社,2013.

[责任编辑:杨 彧]

Abstract: Rapid development of mobile Internet has great impacts on the supply of public service provided by the government. This paper analyzes the challenges of mobile e-government on the innovation of public service in the politics-administration dichotomy under the public administration framework. On the one hand, the public service is centered on public needs; on the other hand, it reshapes the internal organization procedures and boundaries of external functions of bureaucratic system to improve the efficiency of public service. It points out the limitations of mobile e-government to promote public service innovation through the analyses on determinism of technology and social constructivism: although the mobile information technology promotes the innovation of public service, it is also restricted by social factors such as culture and social system. Finally, this paper proposes the reforms measures regarding how to improve the innovations of public service through mobile e-government in China such as improving the performance evaluation mechanism at organizational level,clarifying the data property rights at institutional level, and bridging the data gap at individual level.

Key words: mobile e-government; innovation of public service; national governance; reform