隔代教养儿童的道德社会化研究*

2020-08-14陈传锋周宇琦洪鑫兰

陈传锋,周宇琦,洪鑫兰

(1.湖州师范学院 教师教育学院,浙江 湖州 313000;2.平湖市职业中等专业学校,浙江 平湖 314200;3.湖州市吴兴区诺亚舟理想城幼儿园,浙江 湖州 313000)

道德社会化是个体在社会中学习掌握道德规范,形成正确的道德意识与道德判断,不断获得道德判断能力,并进一步内化形成道德品格的过程[1]92[2]90-92。道德社会化的基本内容包括认同道德规范、明晰道德关系、形成道德人格[3]50-54。实现道德社会化的基本途径包括个体道德社会化和社会道德个体化,个体道德社会化的结果一般表现为适应某种社会生活的相对稳定的人格特征、心理特征、行为模式[3]50-54[4]144。综上,道德社会化即个体在与社会互动过程中,将社会的准则和规范内化为自我的道德认知,且伴有一致的道德情感,在生活中产生的符合社会认可的道德行为。道德社会化的内容包括道德认知、道德情感和道德行为,道德社会化的结果可以通过道德人格和道德品质加以体现。

社会化功能是家庭最重要的教育功能,儿童道德社会化功能是家庭教育的核心[5]218[6]1。近30年来,我国家庭类型呈现多样化面貌,如复合家庭(联合家庭)、直系家庭(主干家庭)、核心家庭、不完全家庭(如单亲家庭)、单身家庭及其他家庭(如空巢家庭和隔代家庭)[7]8-12[8]70-74[9]13。于是,家庭教养不再局限于父母教养。当父母选择外出打拼事业、无法照顾子女时,或者将自己的重心放在事业上而没有时间顾及孩子时,或者因为离婚无法照顾孩子时,就会把对孩子的起居责任、教育责任全部或部分地交给孩子的祖辈,由此,家庭中的主要教养人发生改变,祖辈老人代替父母成为儿童的主要抚养人,或者与父母共同成为儿童的主要抚养人。这导致祖辈参与教养孙辈、甚至完全教养孙辈的现象日益普遍。

在父母教养家庭,无论父母的思想品德、言行举止正确还是错误,幼儿往往都会把父母的一切认作积极的,并会加以肯定和模仿学习,最终形成思想和品德[10]124-125。父母(特别是母亲)给予孩子情感温暖、支持和期望,并且对儿童采取讲道理而少惩罚的行为,其将有利于孩子在社会交往中形成良好的人际关系和正确的道德情感。所以,双亲家庭父母的道德人格会被孩子无条件认可,并影响孩子的发展;同时,父母的道德行为会被孩子无条件模仿,最终无论对错的道德行为都会在孩子身上得到体现。在离异或单亲家庭,由于父母一方的缺失,子女会在不同程度上形成某种扭曲的道德认识,出现道德缺失、道德情感冷漠甚至道德行为偏差等问题;其导致单亲家庭青少年犯罪率越来越高,而犯罪率的升高也表明单亲家庭青少年道德人格的不健康[11]15-16。在留守儿童家庭,由于儿童父母常年不在身边,儿童在道德社会化过程中缺少监控,可能存在道德认知模糊、道德准则匮乏、道德情感淡漠、个性偏离正常、个人主义至上、道德行为失控等问题[12]15-16[13]21-24,29。可见,留守儿童家庭父母教育的缺失,将导致儿童道德社会化出现一系列问题。

关于隔代教养,根据祖辈参与程度的不同,李晴霞将其分为不完全隔代教养和完全隔代教养:不完全隔代教养指在儿童眼中祖辈与父辈是他们共同的主要抚养人,且时间超过一年以上;完全隔代教养指在儿童眼中只有祖辈是他们的主要抚养人,且时间超过一年以上[14]16-17。其中“主要抚养人”指和儿童生活在一起,并主要负责照顾儿童的衣、食、住、行和教育的人。隔代教养的利与弊[15]111-112[16]52-56、隔代教养对孩子心理发展的影响[17]1072-1076,1081[18]44[19]66-72等问题,已经受到广泛关注;有的研究还探讨了隔代教养对儿童社会化的影响[20]165-167。然而,在已有文献中,对隔代教养家庭儿童道德社会化水平的发展状况却鲜有论及。本文研究目的在于,客观分析隔代教养家庭主要教养人的教养方式对儿童道德社会化发展的影响,以期致力于促进隔代教养儿童道德社会化的健康发展,并为提升隔代教养儿童的道德品质提供相关建议。

一、研究工具与方法

(一)自编《儿童道德社会化现状调查问卷》

首先,参考现有的道德社会化相关问卷,如《未成年人道德社会化调查问卷》[21]55、《“90后”大学生道德社会化及其与人际信任的相关研究》[22]19-26、《当代大学生道德社会化调查分析——来自广东省部分高职院校的问卷调查》[23]66-69等,对上述问卷的相关项目进行整理和归类,将相似内容和相近意义的题目进行合并、扩充和完善;然后,邀请同行专家对每个题目的可靠性、题目内容的理解性与严谨性等进行判断;经修改,最终确立儿童道德社会化的60个题项,形成问卷初稿。

其次,在某市一所小学二年级到六年级的学生中,对问卷进行试测,共发放280份问卷,收回280份,其中有效问卷241份。问卷的答题选项从“非常不符合”到“非常符合”采用自评式五点量表计分,分别计1分至5分,得分越高表明道德社会化水平越高。采用SPSS、Amos统计软件对数据进行分析和处理。经探索性因素分析和验证性因素分析,问卷保留39个题项,分为9个维度(因素),分别为“道德认知”“热情友善”“团结邻里”“诚实守信”“坚守意志”“家庭和睦”“爱惜事物”“诚恳宽容”“关注道德新闻”。39个题项在各自的公共因子上都具有较高的负荷值,而且抽取的公共因子的累积贡献率超过50%,说明39个题项是各自对应维度的有效指标。采用内部一致性系数对问卷的信度进行检验,用Cronbacha系数估计问卷的一致性信度。结果表明:该问卷的Cronbacha信度系数为0.907,该问卷具有较好的信度。

最后,采用方便抽样法,在两所小学和一所初中进行正式施测,被试为小学二年级到初中一年级的学生。施测的方法是利用学校午休时间,每个年级抽取两个班进行施测,学生独立完成问卷(小学二年级学生在老师帮助下完成),施测时间约为20分钟,问卷当场统一收回。共发放1 000份问卷,收回998份(占比99.8%),其中有效问卷为761份(占比76.3%)。被试分布情况见表1。

表1 问卷正式施测被试构成

(二)改编形成《主要抚养人教养方式问卷》

根据龚艺华编制的《父母教养方式问卷》[24]20-30改编形成《主要抚养人教养方式问卷》。其中,问卷内容未作改动,主要将问卷内题目表述中的“父母”改成“主要抚养人”。例如“我的父母从来不要求我进行家务劳动”改为“我的主要抚养人从来不要求我进行家务劳动”。该问卷的内部一致性系数为0.874 3,p<0.01;分半信度为0.773 5,p<0.01,可见作为测量工具是稳定可信的。该问卷也具有良好的效度,问卷结果与实际情况的符合度高,因此,可在本研究中加以参考引用。并且沿用其维度,将主要抚养人教养方式分为以下5种:专制型教养方式共7题,信任鼓励型教养方式共4题,情感温暖型教养方式共3题,溺爱型教养方式共3题,忽视型教养方式共4题。问卷采用李克特自评式5点量表法,计分时选“1-非常不符合”计1分,依次递增,选“5-非常符合”计5分。分别计算各维度得分,在哪个维度上得分最高,则说明主要抚养人的教养方式就倾向于该维度的类型。

二、研究结果与分析

(一)儿童主要抚养人分布状况

根据“你的主要抚养人是谁”(1)主要抚养人指和孩子生活在一起,并主要负责照顾孩子的衣、食、住、行和教育的人。的调查结果,在本研究的有效问卷中,50%以上的儿童来自隔代教养家庭。其中,366位儿童由祖辈与父母共同教养(即不完全隔代教养),占比48%;37位儿童由祖辈单独教养(即完全隔代教养),占比4.9%;353位儿童由父母教养,占比46.4%;另有0.7%的儿童回答有“其他”教养人。

(二)隔代教养儿童道德社会化研究

1.隔代教养儿童道德社会化现状:总体水平较高

根据“儿童道德社会化现状问卷”的调查结果,统计隔代教养儿童的道德社会化问卷总均分和各维度得分情况,结果如下。道德社会化总均分为4.17,分值相当高,远高于中间值2.5分,可见,隔代教养儿童道德社会化的总体水平较高。同时,对隔代教养儿童道德社会化各维度均分从高到低排序,分别为:道德认知情感(M=4.59)、爱惜事物(M=4.49)、坚守意志(M=4.31)、家庭和睦(M=4.25)、热情友善(M=4.11)、诚恳宽容(M=4.10)、诚实守信(M=4.00)、团结邻里(M=3.85)、关注道德新闻(M=2.76)。唯有“关注道德新闻”这一因子水平接近中间值,说明儿童对道德新闻的关注程度不太高,可能与课业较忙、没有时间通过阅读报纸和观看电视获取道德新闻有关;也可能由于家长不允许儿童在平时阅读报纸和观看电视,儿童自然也获取不到道德新闻;当然,也可能是学生对道德新闻不感兴趣。由于暂未建立全国常模,只能先做内部比较分析。

2.不同家庭类型儿童道德社会化水平的比较分析:隔代教养儿童在部分因子上得分较低

分别统计隔代教养家庭(包括不完全隔代教养家庭和完全隔代教养家庭)的儿童道德社会化与父母教养家庭儿童道德社会化的调查结果,并采用F检验进行比较分析,结果见表2。

表2 不同家庭类型儿童道德社会化各维度的差异比较

从表2可以看出:不同家庭类型的儿童道德社会化总分没有显著差异;但隔代教养儿童道德社会化总体水平低于父母教养家庭儿童,尤其在团结邻里、诚实守信、坚守意志、家庭和睦、关注道德新闻等方面,隔代教养儿童道德社会化水平较低;而且,在有些维度上存在显著差异,如在“坚守意志”[F(2,757)=2.65,p=0.048]和“家庭和睦”[F(2,757)=3.45,p=0.016]上存在显著差异。经进一步事后多重比较分析后的结果显示:在“家庭和睦”这一维度,不完全隔代教养儿童显著低于父母教养儿童(p=0.030);在“坚守意志”这一维度,不完全隔代教养儿童显著低于完全隔代教养儿童(p=0.030)(见表3)。

表3 不同家庭类型儿童道德社会化“家庭和睦”和“坚守意志”的多重比较

3.隔代教养家庭儿童道德社会化各维度的性别差异:男生道德社会化水平低于女生

分别统计隔代教养和父母教养家庭男性和女性儿童的道德社会化水平,并采用独立样本t检验考察性别差异,结果如下。

在父母教养下,不同性别的儿童道德社会化总分存在显著差异(t=-3.12,p=0.020);男生道德社会化水平(M=4.12)不如女生(M=4.28)。在热情友善(t=-3.41,p=0.020)、诚实守信(t=-4.05,p=0.00)、爱惜事物(t=-3.04,p=0.030)、诚恳宽容(t=-2.26,p=0.040)等因子上,也存在显著的性别差异,女生在上述道德社会化因子上的得分都高于男生。

在不完全隔代教养下,不同性别的儿童道德社会化总分也存在显著差异(t=-2.01,p=0.045);女生的道德社会化总分(M=4.19)也是高于男生(M=4.09)。在道德认知(t=-2.07,p=0.040)、诚实守信(t=-2.45,p=0.015)、爱惜事物(t=-2.76,p=0.004)、诚恳宽容(t=-2.60,p=0.01)等因子上的得分也存在显著的性别差异,即女生得分都高于男生。

在完全隔代教养下,不同性别的儿童道德社会化总分不存在显著差异;但在诚实守信因子(t=2.66,p=0.022)上的得分存在显著差异,表现为男生的道德社会化得分(M=4.53)高于女生(M=4.03)。

(三)隔代教养家庭教养方式对儿童道德社会化的影响

1.隔代教养家庭教养方式状况

分别统计隔代教养家庭(包括不完全隔代教养家庭和完全隔代教养家庭)主要教养人的教养方式与父母教养家庭的教养方式的调查结果,见表4。

表4 不同家庭类型主要抚养人教养方式

表4结果显示:父母教养家庭、不完全隔代教养家庭和完全隔代教养家庭主要抚养人的教养方式均在情感温暖这一维度得分最高,即不同教养类型家庭的主要抚养人教养方式均偏向于情感温暖型。相对而言,父母教养家庭主要教养人的“情感温暖”和“信任鼓励”教养方式得分高于其他家庭,但不存在显著差异。方差检验结果表明:不同家庭类型主要抚养人在“忽视”教养方式因子上存在显著差异,F(2,757)=2.50;经进一步事后多重比较分析后发现,父母教养家庭的忽视型教养方式得分显著低于完全隔代教养家庭(p=0.013)。

2.隔代教养家庭教养方式与儿童道德社会化的相关分析及回归分析

采用积差相关法,对隔代教养家庭教养方式各维度与儿童道德社会化各维度进行相关分析,结果发现:(1)从总分上看,道德社会化总分与隔代教养家庭教养方式各维度呈显著相关,与教养方式中专制型(R=-0.15)、溺爱型(R=-0.07)、忽视型(R=-0.22)呈显著负相关;与教养方式中信任鼓励型(R=0.287)、情感温暖型(R=0.40)呈显著正相关。(2)从道德社会化的各个维度上看,认知情感与教养方式各维度呈显著相关;热情友善与教养方式除溺爱型外的其他维度呈显著相关;团结邻里与教养方式除专制型、溺爱型外的其他维度呈显著相关;坚守意志与教养方式除溺爱型外的其他维度呈显著相关;家庭和睦与教养方式各维度呈显著相关;爱惜事物与教养方式各维度呈显著相关;诚恳宽容与教养方式除溺爱型外的其他维度呈显著相关;关注道德新闻与教养方式信任鼓励型和忽视型两个维度呈显著相关。

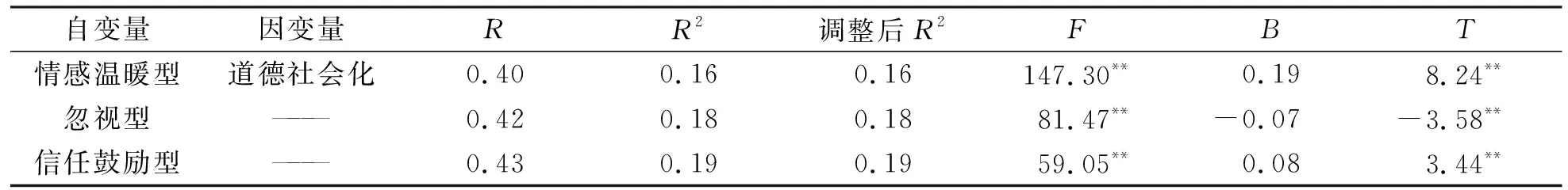

在相关分析的基础上,为了明确儿童道德社会化与隔代教养家庭教养方式之间的因果关系,以隔代教养家庭教养方式维度为自变量,道德社会化总分为因变量,用逐步回归法对二者进行回归分析,分析结果见表5。由表5可以看出:进入回归方程的显著变量有情感温暖、忽视和信任鼓励,这三个维度联合预测道德社会化18.7%的变异量,情感温暖和信任鼓励有显著的正向预测作用,忽视型有显著的负向预测作用,且F值达到显著水平。道德社会化的标准回归方程为:

道德社会化=0.194x(情感温暖)-0.067x(忽视)+0.080x(信任鼓励)+3.166

此外,分别筛选出不完全隔代教养家庭和完全隔代教养家庭儿童,采用积差相关法,对不完全隔代和完全隔代教养主要抚养人及其家庭教养方式各维度和儿童道德社会化各维度进行相关分析,在此基础上运用逐步回归法对二者进行回归分析。结果发现:情感温暖和信任鼓励对不完全隔代教养儿童的道德社会化具有显著的正向预测作用,忽视型则有显著的负向预测作用,且F值达到显著水平;溺爱型对完全隔代教养儿童的道德社会化具有显著的负向预测作用,且F值达到显著水平。

三、结论

首先,自编的《儿童道德社会化现状问卷》具有较好的信度和效度。采用探索性因素分析得到道德社会化由道德认知、热情友善、团结邻里、诚实守信、坚守意志、家庭和睦、爱惜事物、诚恳宽容、关注道德新闻等9个维度构成。

其次,虽然隔代教养儿童道德社会化水平总体较高,但隔代教养家庭儿童道德社会化水平低于父母教养家庭儿童,尤其在团结邻里、诚实守信、坚守意志、家庭和睦、关注道德新闻等方面,隔代教养家庭儿童道德社会化水平较低,且在家庭和睦维度上存在显著差异。因此,祖辈参与教养会对儿童道德社会化发展产生一定的负面影响。

再次,在隔代教养和父母教养下,儿童的道德社会化都存在显著的性别差异,即男生的道德社会化总分均显著低于女生。

最后,隔代教养显著影响儿童的道德社会化。具体表现为:祖辈主要教养人教养方式和父母教养方式各维度与儿童道德社会化总分之间均呈显著相关,祖辈主要教养人教养方式中的情感温暖和信任鼓励能显著正向预测儿童的道德社会化,而忽视型教养方式能显著负向预测儿童的道德社会化。