基于核心素养的小学生创造力发展研究

2020-07-27高颖菁王佳

高颖菁?王佳

【摘要】本文从核心素养角度出发,以小学阶段运算学习为例,对学生创造力的发展及提升结合具体范例进行内涵分析,解释其融合与探究的本质特征,进而针对创造力的可塑性,提出激励、互动及证明的激活创造力方法。

【关键词】核心素养 运算 创造力

陶行知说过,我们发现了儿童有创造力,认识了儿童有创造力,就须进一步把儿童的创造力解放出来。培养生活力、自动力和创造力及“常能”是陶行知生活教育学说的题中应有之义。创造力的培养,无论是二十世纪的“算术要旨”,还是现代时期的“多元智能”,都不约而同地将学生自我学习能力、自我探究能力视为重要的学力发展部分。随着十八届三中全会提出立德树人落到实处,教育部组织研究各学段学生发展核心素养体系,发展学生核心素养成为热词,而其中“创造力”的培养,既是时代性的基本反映,更是科学性和持续性的客观要求。

一、新课标下的小学运算教学目标及教学方式

《义务教育数学课程标准(2011年版)》明确提出了数学教学的 10 个核心素养,即数感、符号意识、空间观念、几何直观、数据分析能力、运算能力、推理能力、模型思想、应用意识和创新意识。针对其中的“运算能力”,在数学新课程标准中明确指出:小学数学教学的一项重要任务是培养计算能力,这是今后学习数学的重要基础,也是生活和参与社会活动的必备素质。新课标删繁就简,重新价值定位,运算教学的教学目标、重难点、学习方式等均在很大程度上进行了调整。新课标强调在计算教学中重视学生的动手实践、相互合作、探索研究,关注学生学习方式的改变,鼓励学生算法多样化。不难看出,运算教学已不仅仅局限于计算本身,为将来适应社会、继续学习夯实基础成为学习初衷,让学生个体拥有自主学习基础能力、探究新知必备运算数感成为目标效果,尝试适合自主实践和相互合作的教学方式成为必要条件。适应时代,计算机使用过程中的运算,又将运算的目标要求定位至前瞻性的需求。

二、运算创造力的本质

小学阶段运算创造力,本文理解为在运算过程中,基于基本算理,融合各项基础运算方法,探究简便实用且成功完成的实践操作方法的能力。

小学阶段的运算,以加减乘除等结合运算顺序为主,在学习运算定律后,学生多了简便运算的手段。但在信息技术课程Scratch的学习中,运算顺序又被迭代、循环所打破。因此,运算的创造力在于融合与探究。

首先,融合,即需要掌握基本的运算技能,也要有选择性地搭配。以六年级拓展类型——分数裂项为例,对于学习分数基本性质、分数基础计算能力有较高要求,但更重要的,需要融合对公式的观察、分析和改造,需要自身具备相当的“找规律”的能力,进而发现“相同”与“抵消”。运算创造力在这里不仅体现为熟练运用,更在于从变化的题型中发现不变的规律,从千变的条件归纳出共性的方法。而学生一旦开始努力于运算创造力的行为,取得的成就感将促使他们去灵活融合更多先前可利用的知识点,逐步达到题目与结果的最佳契合点。而在不同学科要求的不同运算中,结合已有经验下的“语言”学习成为关键,例如,在中小学生中流行的python,其赋值、嵌套、三维列表等,运算过程对于该年龄段学生的知识结构来讲需要“多点开花”。因此,融合是学会学习的重要组成部分,而学会学习是核心素养发展中自主发展层面的关键能力。

其次,探究,即需要熟练各类运算方式,形成对简易操作的探求内驱。这里的探究,与其说是一项过程,倒不如直接认为是我们追求的创造力培养的结果。正如一段哲学悖论:我们往往说看中过程而不注重结果,当我们把最多的精力放置在打造过程时,我们猛然发现,我们追求的过程反倒成了结果。因此,发展学生核心素养中的实践创新包含在社会参与层面,因此,探究更是一种“社会需要”,因为个人的核心素养应该适应、促进21世纪的社会变迁和社会进步。对于运算创造力的探究行为,自然符合社会发展的需求,而对探究逐步形成的自适应能力,也势必促进学生创造力朝着积极主动的方向在学习螺旋式上升的轨迹中发展,进而成为学习中不可或缺的组成部分。

三、运算创造力的激活方式

正如开头所叙,发现儿童有创造力,就应该进一步把儿童的创造力解放出来。《中国制造 2025蓝皮书》把“提高创新设计能力”作为实现制造强国目标的战略任务和重点,提出要“发展各类创新设计教育”“激发全社会创新设计的积极性和主动性”。

创造力是校园发展的原动力,是个体发展的继续力,因此,在小学阶段尝试激活创造力,树立创新意识,是“培养全面发展的人”不可或缺的一步,这也是创新能力在核心素养优先顺序中位列前排的原因。创造力的形成不是与生俱来的,需要不断激发和注入活力。

1.创立更有实效的激励机制

以往,物质奖励是各方常用的激励方式,但这种激励方式只能满足学生短期、低层次的需求,时间一长,就很难再激起其创造意愿。运算及其练习和运用在学生的日常生活中,出现频率高过大多数其他知识技能,面对如此高频率的项目,教师在明确目标要求的前提下激活学生的创造力,需要更为行之有效的激励机制。对于运算创造力,时间和游戏值得探究。

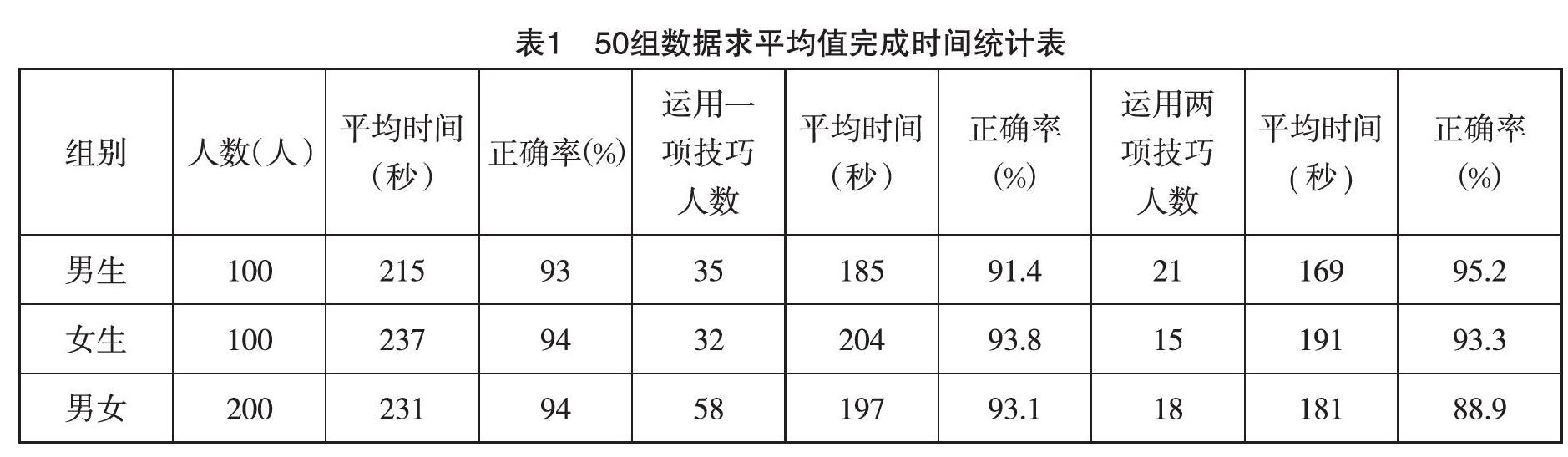

时间,主要以任务完成的快慢来衡定,即运算的快慢及质量决定了学生是否会有更多的时间从事自己喜欢的项目,而此时对于复杂运算的创造性要求就提高了。从这份对400人进行的计算机环境中50组数据平均数运算调查中(表1),我们可以看出,使用一项创新运算技巧的学生的完成速率比完全“死算”的学生高出近15%,而运用两项技巧的学生的完成速率更是高出近22%,因此,通过时间这种最为传统的激励模式,仍能激活小学生这类心智尚未成熟群体对于任务完成所需的创造力,特别是在运算这一类日常最为普通的活动中。

游戏的引入更多是在运算之后的奖励中。在很多学校目前尝试的信息化手段辅助教学过程中,不论是机房式的计算机环境下,还是PAD环境下,学生總能找到几款自己喜欢的游戏,而游戏的获得可以采取“通关模式”进行。如先前笔者利用Scratch设计的一款“故障解除”游戏,利用学生已有的运算技能,引导其综合运用和创新实践新的方法,在游戏过程中不断探索和巩固,而失败造成的重复也为其创造力的引导起到扶正作用。实践过程中,不少学生甚至创造出教师都未曾预设的运算方式,简化了运算流程。

2.鼓励更有实效的互动行为

互动,是成员间相互交流、相互影响的过程。实效的互动需要良性的基础,即成员间相互促进、协同发展的过程,同样,良好的互动沟通能力也是发展核心素养必不可少的条件,更是激活创造力的重要手段。主要体现在比拼与自信两个方面。

比拼易于理解,在群体中的个体,自然或不自然地会将自己与其他个体进行比较,而展示出比其他人优异的一面从而获得更多的关注和鼓励。在运算教学或活动中,不论是有珠心算经验的学生还是经常练习速算的学生,都会在比拼中取得良好的成绩,而他们本身的运算过程不尽相同。教师在引导中发现,他们之间相互取长补短的能力超过普通的未在此方面有习得经验的学生,这种取长补短又在很大程度上决定了下一次他们面对类似的问题时自我创新式的解题思路或融会贯通的使用方式。

自信,这里谈的,源于在比拼有获得感的学生所产生的对自我能力的肯定,而这在很大程度上又一次激活了他们潜意识中追求卓越的创造力——哪怕只是很少的一些改变。依据相似—吸引理论,当员工在背景(包括年龄、性别、受教育程度)、人格特质、处世的行为方式等方面相似时,双方互动的频率较高,工作满意度显著提升。基于运算在小学阶段举足轻重的地位,创设一个适合学生互动的良好情境,利于学生在对学习满意度提升的同时,增强比拼的勇气和自信。

3.尝试更有实效的证明措施

小学阶段知识结构的掌握,获取信息的手段可以是日常测试或课堂表达。对于创造力的要求虽然可以借助过程分析有所体现,但其思维出发点和过程简洁性往往被忽视。同样,对于运算过程的表达,即便同样的流程也可能存在不同的理解角度或方向,因此,让学生对不同思路的创造性采取“自我证明”,对不同理解采取“辩方举证”的模式,让学生—教师—知识点之间形成“牵绳现象”(如图1)。在这个过程中,教师要注意,不能让学生们成为一个追求创新的狂热者,把计算方法的创新设想成仅仅不同手段的应用而弱化综合时间、合理性、迁移性的思考,所以教师需要让学生合理地进行自我证明的过程,而在学生证明的同时,也是对其他学生的提示与参考。“自我证明”“辩方举证”,都是从主动寻找思路到解题对策开始,至体验优势方法结束,充斥其中的,除了顺序性的思考方式外,更多的是解释这个过程,因此,这个“证明”的過程本身也是极富创造力和数感培养的过程。运算恰好在数学或信息技术学科中,一题多解或同解异构方面体现得明显,运算创造力由此被激活的概率也会升高。

【参考文献】

[1]周洪宇.核心素养的中国表述:陶行知的“三力论”和“常能论”[J].华东师范大学学报(教育科学版),2017(1).

[2] 张晓刚,康慧.小学数学教学中建构数学模型的问题与对策[J].教育理论与实践,2018(8).

[3]李新.识得“计算”真面目——计算在小学教学中的价值分析与教学策略初探[J].中小学教师培训,2016(8).