目的论视角下的中草药名的英译探究

2020-07-13钱放,方平

钱 放,方 平

(皖西学院 外国语学院,安徽 六安 237012)

随着中国文化“走出去”战略的实施,中国元素在世界舞台越来越受重视并发挥了重要作用。作为中国传统文化的精髓,中医文化的地位显而易见,其发展和推广对国家软实力提升起着重要的作用。中医将科技与人文融通,结合了儒家、道家“阴阳调和”“天人合一”的哲学思想并用于诊疗活动中,几千年来一直普惠着中国人民,中医文化因此传承至今。中草药是中医文化的重要组成部分,已具备独特的理论体系、明显的临床治疗效果,其治疗费用相对低廉,毒副作用较小,因而得到全球越来越多的医学人士的重视和认可。中草药文化走向世界已成为必然趋势,对中草药的认识了解也势在必行,中草药名的翻译成为了中草药“走出去”的重要环节[1]。同时,随着我国对外贸易的进一步发展,中草药的出口量也不断增加。2019年香港的中草药出口白皮书称,自2012年以来,中草药出口额逐年增加;美国、英国、德国已经成为中草药进口大国,其次是东南亚国家。面对国际社会的需求,中草药的推广宣传也在进行中,其中包括中草药网站和药用植物图像数据库的建立。但在已有的网站和数据库中可以看到关于中草药名和简介的英文翻译却不尽如人意:要么还停留在拉丁语译文版本,如:“藁本”译为“Rhizoma Ligustici”;要么翻译混乱,如:“狗脊”有译为“East Asian Tree Fern Rhizome”,也有译为“Rhizoma Ciboth”;甚至还有错误翻译的现象,如:“枸杞子”,“枸橼”在翻译时有的译者采用音译法,译为“Gou Qizi”和“Gou Yuan”,殊不知中草药名称中个别字较特殊,在不同药名中读音也不同,用音译法处理“枸橼”应译为“Ju Yuan”。面对中草药名翻译混乱问题,选择合适的翻译理论,并在其指导下使用恰当的策略正确翻译中草药名是当前促进中草药对外交流的首要任务。

一、中草药名称的特点

中草药是指传统公认、来源于特定产区、具有中国特色的药材,是经历了千百年积累的精华,在长期使用中得到了医者与患者的认可。中草药药性温和、绿色环保、标本兼治的特点是许多西药不能比拟的。事实上,随着科技的发展,西药的发展已进入瓶颈期,而中医在发掘不同植物方面有着长期的经验。2015年10月,屠呦呦因发现了青蒿素,获得诺贝尔医学奖。虽然青蒿素并非传统意义上的中草药,它是用非常复杂的方法从复合花序植物黄花蒿茎叶中提取了有效成分,但无疑中草药能为研发新药提供灵感。

我国的中草药主要以植物药材(根、茎、叶、果)为主,其中很多中草药都是我国劳动人民在长期的日常生活劳动实践中发现的,其命名方式众多,名称多短小精悍。一般来说,中草药的命名大概有以下几种方式:直接以植物名称或入药的部位来命名如:丁公藤、九龙根、凤仙花、瓜姜皮、玉米须、罗汉果、人参叶、龙眼肉、瓜蒌子、稻芽、莲子心、罂粟壳、橘核;按气味或味道命名的如:酸枣仁、白蜜、鱼腥草、苦杏仁、苦参、檀香;按颜色命名的有:白菊花、大红袍、大青叶、赤小豆、红豆蔻、白芍、青风藤、黄柏、紫石英、黑芝麻;按其产地来命名的如:川羌、川贝母、川椒、川白芷、川木香、川木通;按其形态特征命名的:如水牛角、含羞草、怀牛膝、狗脊、鸡冠花、羊耳菊、猫爪草、灯芯草;按疗效命名的:如断血流、益母草、接骨草、断肠草、骨碎补;当然也有完全按历史典故命名的中草药:如王不留行、文王一支笔、十万错、江边一碗水、七叶一枝花等。中草药命名多以两个字,三个字,较少用多个汉字,体现出汉语短小精悍但内涵丰富的特点。而如何将中草药名翻译成英语,让国际医学人士甚至是全球受众认识了解并熟悉这些名称是专业中医翻译人员必须面对并解决的问题。目前从事中医翻译的人员主要有两类,一类是没有系统学习中医基础理论的英语翻译人员,因为不具备专业的中医知识,翻译时面对中医术语,往往会遇到障碍;另一类就是懂一些英语但没有经过系统的翻译理论学习的医务人员,他们在翻译时缺乏理论指导,没有翻译技巧,从而造成目前翻译混乱的局面。正是中草药译者不同的知识结构、不同习惯、文化环境使得目前的中草药的英语翻译不尽如人意,阻碍中草药的国际化[1]。这就需要译者一方面拥有一定的中医基础知识,熟悉中医古文,了解中草药名称和习性;另一方面译者需要具备相当的英语水平和翻译理论知识,懂得如何运用合适的翻译策略,正确恰当地翻译中草药名称。

二、目的论翻译

一直以来,严复先生所提出的“信、达、雅”三个标准对我国翻译界有着重要而深远的影响,被视为现代对等翻译的理论源头。“信、达、雅”要求译者在翻译时要忠于源文文本的意思(信),译文文本要准确流畅(达),且译文文本富有文采(雅)。“信、达、雅”三个标准为对等翻译提供了一个完整的体系,也是严复先生根据自身的翻译经验总结出来的翻译原则,被我国的翻译界广泛用于各类翻译实践中[2](P16)。最近几十年,翻译已不再局限于诗歌、散文、戏剧、小说等题材。特别是随着社会科技的发展,带来了国家间科学技术密切交流,科技文本与科技翻译也应运而生。科技翻译注重翻译的应用性和实用性,其代表理论是功能主义派别下的“目的论”。20世纪70年代兴起于德国的“目的论”不同于传统对等翻译理论,强调译文的目的是翻译的第一准则,其核心是“决定翻译过程的最主要因素是整体翻译行为的目的”[3](P84)。“目的论”是由德国语言学家,世界翻译研究的重要人物之一Hans Vermeer提出的,他认为“目的论”翻译主要遵循的就是目的原则,即译文文本TT(Target Text)的目的决定翻译的方法和策略。Vermeer认为译者首先应该知道为什么要翻译特定的源文文本ST(Source Text),以及译文文本TT的目的,然后选择合适的翻译策略和方法。Vermeer认为在翻译过程中,可以采取删减、修改ST(Source Text)部分内容,最大程度的满足译文文本TT的目的。换句话,只要TT(Target Text)满足了译文文本TT的目的,不管它是否完全等同于ST(Source Text),它都被视为一个适当的翻译[4]。功能派的另一位代表人物Christiane Nord进一步发展完善了“目的论”理论。她提出如果完全从译文的目的出发,可能会出现与源文功能出入很大的翻译,甚至完全违背了源文作者的意图。为了避免这一情况的发生,“目的论”理论除了目的原则外,还应有忠诚原则;在翻译过程中,译者应该遵循“功能加忠诚”的指导原则[5](P62)。Nord指出“目的论”翻译以译文目的为出发点,也要忠于源文,重视源文功能;译者在决定翻译策略时应在源文功能的基础上选择适合译文目的的翻译策略[5](P76)。Nord进一步提出“目的论”翻译具体可以通过文献式翻译和工具式翻译的方法来实现[6](P17)。文献式翻译是指译文文本要让译文读者感受到源语语境中源文作者与源文读者的交际互动,它相当于充当了源文作者和源文读者之间进行源语文化交流的文献,源语文化特色在译文中保持不变[6](P28)。在进行实际的翻译实践时,译者可以不用考虑译文文化因素,选择恰当的翻译方法和策略使译文能实现源文功能,体现源文的文化特色,且译文文本通顺、流畅能被译文读者理解[6](P45)。文献式翻译具体有四种翻译策略和方法:第一种是按源语词汇、句法的语序完全对照的译法,这种译法通常不具备实用性,多用于比较语言学教学中,帮助比较两种语言的异同性;第二种是直译或语法翻译,不用完全对照源语的词汇、句法语序,但仍强调翻译时保留源语的语言表达习惯;第三种是学术翻译,采用直译加注释的方法,即对源语的文化附加必要的解释;第四种是异化翻译,适当改变源文的功能,仍保留源文的文化背景,给译语读者造成文化距离感。工具式翻译的目的是在译文文化中实现新的交际功能,不再是再现源语文化中源语作者与源语读者之间的交际互动,翻译本身被视为一种新的交际互动,译文文本让译文读者未意识到原来是以另一种语言形式来传递信息的[6](P53)。工具型翻译也分为三类:第一是等功能翻译,是指源语文本功能与译文文本的功能相同或相似,如技术文本、产品手册、法律合同等实用文本的翻译;第二类是异功能翻译即源文在文化或语境上与译文读者有较大距离,没有必要保留源文文本的功能,译者有权根据翻译目的决定源文的哪些内容可以保留,哪些需要调整或修改实现译文文本的功能;第三类是相应功能翻译即译文与源文功能基本对应的文学翻译,如将诗经(the book of songs)翻译成英语素体诗(black verse),大多诗歌翻译属于这类。

总的来说,文献式翻译和功能式翻译都可以服务于“目的论”翻译,根据译文的目的,特别是交际目的,采用多种翻译方法和翻译策略协调源语文化与译语文化差异,实现源文文本与译文读者的交流互动,因此被广泛用于科技翻译中。

三、目的论与中草药名英译策略

我国的中草药命名方式独特,通常短小精炼,形象生动,体现中国劳动人民的智慧,也蕴含了中国的传统文化。在中草药对外推广中,译文的接受者多为国际医学界人士,甚至是全世界人民;中草药名翻译的预期功能是让译文读者认识了解并能识记中草药名称[7]。“目的论”翻译正是以译文的预期功能和目的为首要原则,要求译者使用合适的翻译策略,达到译文文本能使译文读者准确了解并接受的目的。这一理论是符合中草药翻译的特点的,可以用来指导中草药名的翻译。目前,很多中草药仍是采用拉丁语翻译,在大部分中草药典籍附录里可见中草药的拉丁语译法。而在国际交流中越来越少使用拉丁语,中草药的拉丁语译名难以得到推广,中草药名的英译愈显必要和紧迫。接下来,我们将结合例子说明如何在目的论的指导下,采用合适的翻译策略对中草药名进行英译。

(一)文献式翻译策略

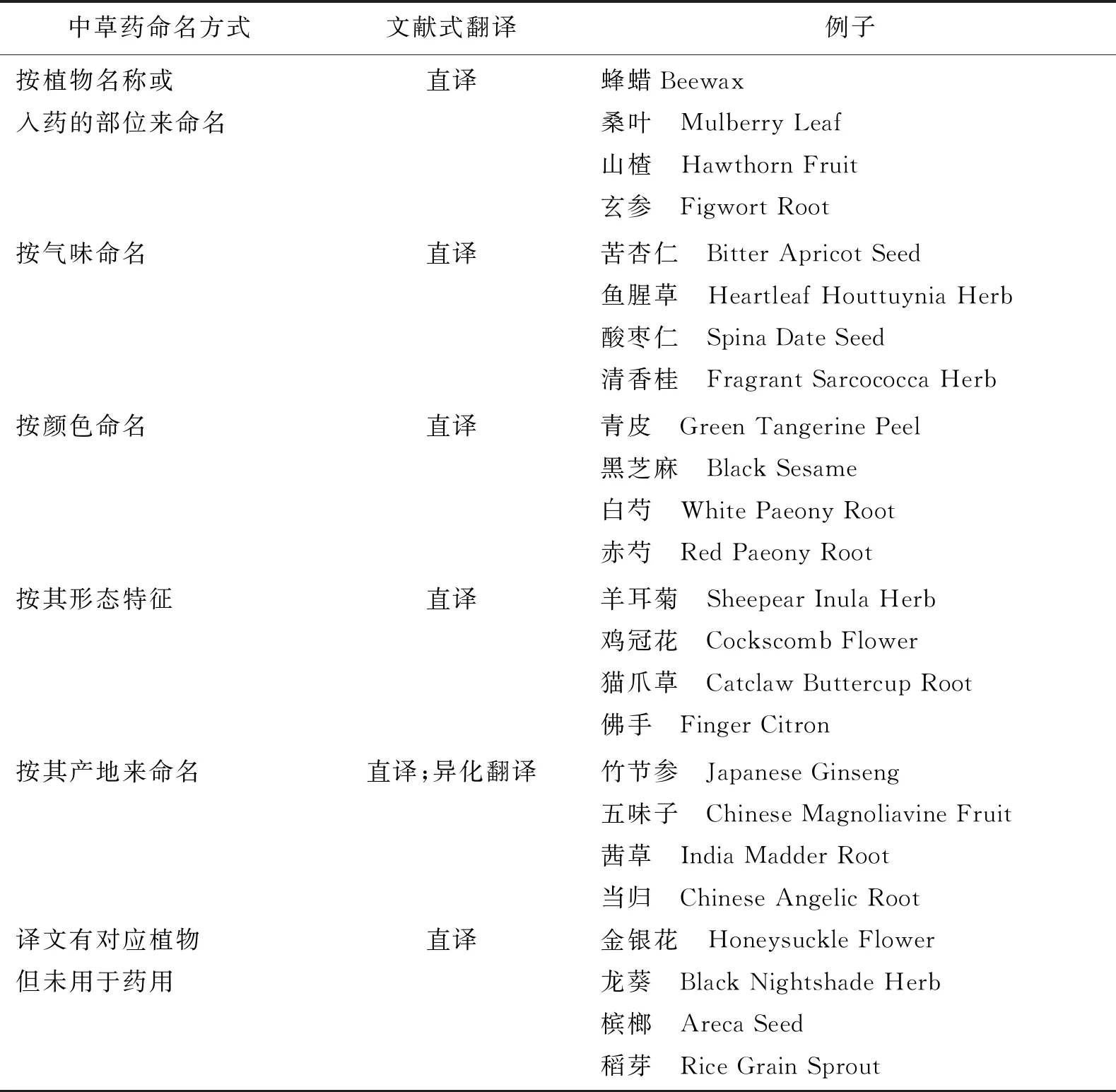

在对文献式翻译的描述中,Nord(2001)指出文献式翻译揭示的是源文作者与源文读者之间的交际关系,重点实现源文的功能,在翻译中可以采用直译,语法翻译或异化翻译来达到目的[6](P46)。我国的中草药很多是劳动人民在生产实践中发现的,能够治愈病痛的植物或植物的部位;因此直接用该植物名或植物名+部位来命名,方便识记。对于此类中草药,如果是中西双方共有的,可以用文献式翻译中直译法,能够让译文读者一目了然,即表达源文的交际关系,又实现译文的翻译目的:如将“桑葚”翻译为“Mulberry Fruit”;“桑叶”翻译为“Mulberry Leaf”;“桑枝”翻译为“Mulberry Twig”;“薄荷”翻译为“Pepper Mint”;“合欢花”翻译为“Albizia Flower”;“龙眼肉”翻译为“Longan Aril”;“橘核”翻译为“Tangerine Seed”;“蕤仁”翻译为“Hedge Prinsepia Nut”。还有些中草药按形态特征命名,也是因为源文作者希望能通过形象的名称来辨别中草药,如中草药“鸡冠花”其穗状花序多变异,生于茎的先端或分枝的末端,呈鸡冠状。而“鸡冠”在两种文化中都具有相同或相似的概念,也可以使用直译策略,译为“Cockscomb Flower”,同样,“羊耳菊”可译为“Sheepear Inula Herb”;“猫爪草”译为“Catclaw Buttercup Root”;“含羞草”可译为“Sensitiveplat Herb”不会造成译文读者理解困难,且方便他们识记中草药名。西方有该类植物,他们不知道此类植物的某些部位可以用作药物,这对他们来说属于“文化空缺”,在翻译的时候,可以将此类植物及用药部位都翻译出来,使得译文读者可以通过日常经验理解译文意思,不会觉得突兀,不知所云。如:“葛根”可译为“Kudzuvine Root”;“三棵针”可译为“Barberry Root”;“艾叶”可译为“Argyi Leaf”等。还有其他一些命名方式都是可以采取文献式翻译策略进行直译或异化翻译,具体详见表1。

(二)工具式翻译策略

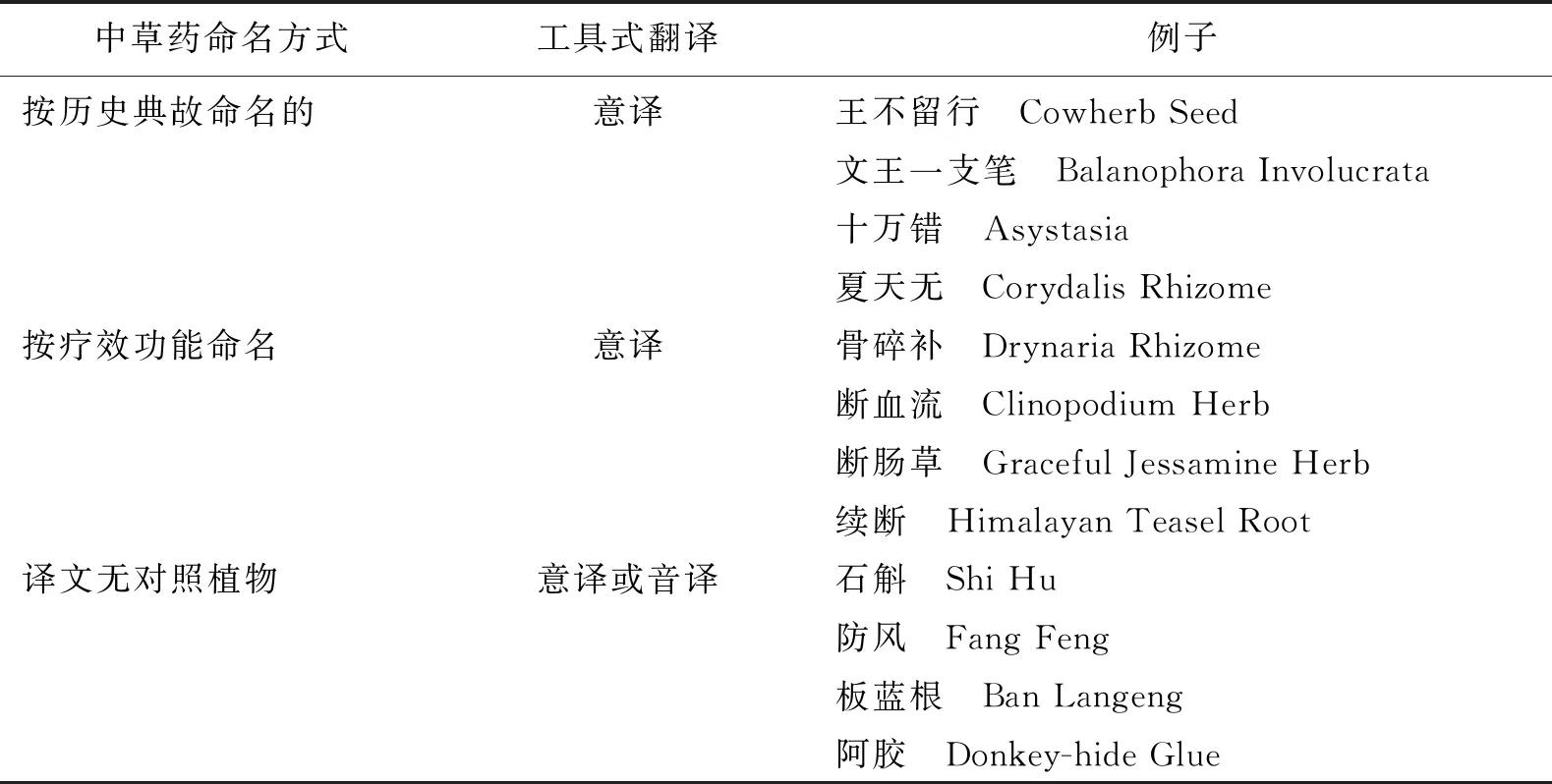

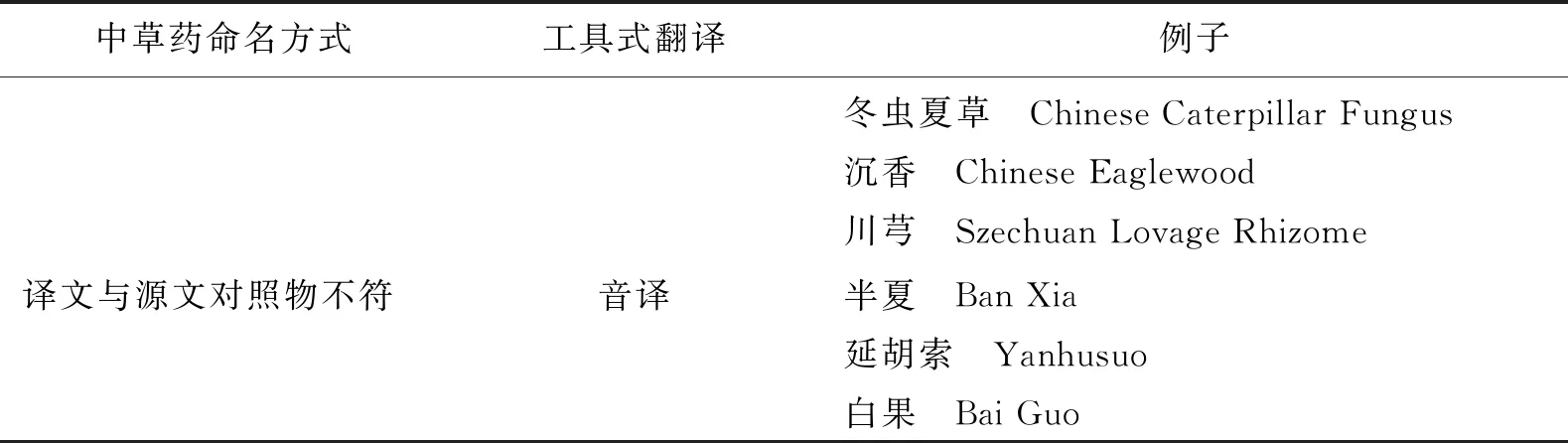

工具式翻译的目的是让译文文本在译语文化中实现新的交际功能,达到新的交际目的,让译文读者没有意识到在读一篇译文。具体来说,Nord将工具式翻译又进一步分为三种等功能翻译,异功能翻译,相应功能翻译[6](P54)。在中草药名的翻译中,我们可以采用文献式翻译策略,对中西方都有的中草药可以采取直译的方法。但对于我国的一些中草药,其命名完全是由特定的文化背景或历史典故造成的,如王不留行、江边一碗水、夏天无、文王一支笔等,对于这类中草药名我们在翻译时采用工具式翻译的意译法,译为译文中对等的植物名称或植物部位名称,方便译文读者理解识记。还有一些因药效功能命名的中草药,但因为中草药在治疗时的复杂性和不确定性,在翻译时我们不能按字面的治疗效果直接翻译,仍多用意译,译为译文中对等的植物名称或植物部位名称,如“骨碎补”翻译为 “Drynaria Rhizome”;“断血流”翻译为 “Clinopodium Herb”。对于我国特有而西方没有的中草药,直译不能够达到让译文读者识别这类中草药的目的,一样可以采用工具式翻译的策略,通过意译或音译,达到让译文读者识别中草药名称目的,如“人参”和“三七”被音译译成“Ginseng”和“Sanchi”。在实际翻译中发现有的西方中草药一个名称可以包括中国的很多种植物,直译或意译都不能达到较好的翻译目的,拼音翻译中草药名称近年来已为海内外所普遍接受,这也为中草药名称翻译的国际标准化开辟了一条新的途径。工具式翻译策略在中草药名英译中的应用举例详见表2。

表1 文献式翻译中草药名

表2 工具式翻译中草药名

续表

四、结语

中草药名的正确翻译对推进我国中草药的国际化发展有着重要的作用。译者需要考虑到译文和源文文化之间不平衡的状态,选择恰当的翻译策略使中草药名的翻译达到译文的目的,让全球更多的人能了解识记中草药名。本文在“目的论”翻译的理论指导下,结合中草药命名的特点提出了将中草药名按文献式翻译和工具式翻译的策略和方法,将“目的论”的理论研究与应用翻译实践相结合,为中草药名正确翻译提供了思路和方法[8]。