校园欺凌报道中内容呈现与公众情感的实证研究

2020-07-09傅国婕

傅国婕

摘 要 文章以澎湃新聞中校园欺凌议题的内容呈现为例,探究媒体报道内容的侧重视角,并选取其中的热门报道对用户评论进行情感分析。对比分析出媒体报道与用户偏好的内容差异,结合报道现状,尝试为日后媒体报道校园欺凌议题提供启示与建议。

关键词 校园欺凌;内容呈现;情感分析

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2020)09-0014-03

1 校园欺凌与媒体力量

1.1 作为社会问题的校园欺凌现象

近年来,全国各地发生的校园欺凌事件引发了公众的广泛关注,2019年10月上映的电影《少年的你》更是掀起校园欺凌问题的舆论热议,校园欺凌话题在社交平台上被关注并放大到现实社会

中[1]。随着公众对校园欺凌现象认知的深化,这一藏匿于青少年群体中的校园问题被不断暴露出来,已经成为亟待解决的社会性难题[2]。先前有研究认为校园欺凌是社会现象,应着手从社会整体系统中解决问题[3]。因此,校园欺凌的干预不能单纯依靠学校和家庭的力量,还需要全社会上下的共同努力。

1.2 校园欺凌问题中媒体的力量

普通公众通常难以直接接触到校园欺凌问题,公众需要借助媒体报道了解欺凌事实,新闻媒体如何对校园欺凌问题的报道内容及视角就显得尤为重要。媒体可以通过议题设置对公众产生影响,在解决校园欺凌问题上具有推动力量,因而报道不能局限在呈现真相层面,而是要选择多样化的议题和角度,引导社会广泛关注,从而寻求差异化的解决方法[4]。青少年普遍认为当前媒体报道没有真实反映校园欺凌问题,但同时青少年信任媒体与舆论的力量,渴望媒体能够在解决校园欺凌问题方面有所作为[5]。这就要求新闻媒体要肩负起社会责任,寻找独特视角向公众呈现校园欺凌现象,使得社会公众更真实、更全面、更深刻的了解这一困扰青少年成长的问题,推动校园欺凌问题的预防及解决。

2 校园欺凌报道实证研究过程与结果

本研究以“校园霸凌”“校园欺凌”为关键词在澎湃新闻中进行搜索,截至2019年12月18日,获取到校园欺凌话题新闻448篇。首先,对新闻标题进行词频统计;接着,对每条新闻逐一进行文本分析,将所有新闻报道归纳为八个大类;最后,对评论数超过1 000的新闻报道进行用户评论的情感分析。旨在探究校园欺凌话题的新闻报道内容呈现与用户内容偏好层面的差异,以及用户对于不同类别内容的情感差异。

2.1 标题分析

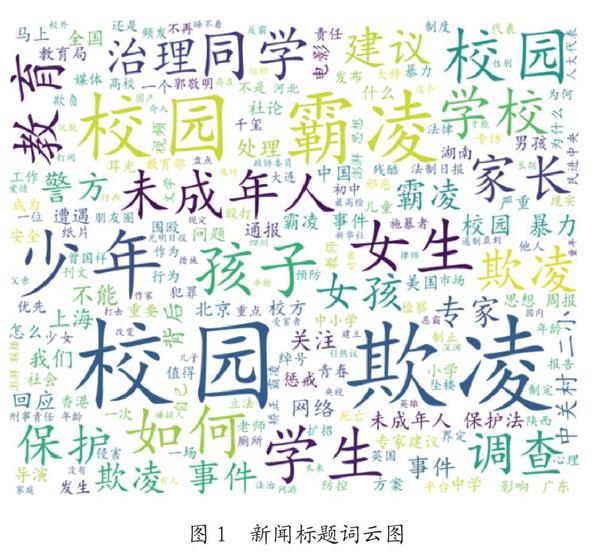

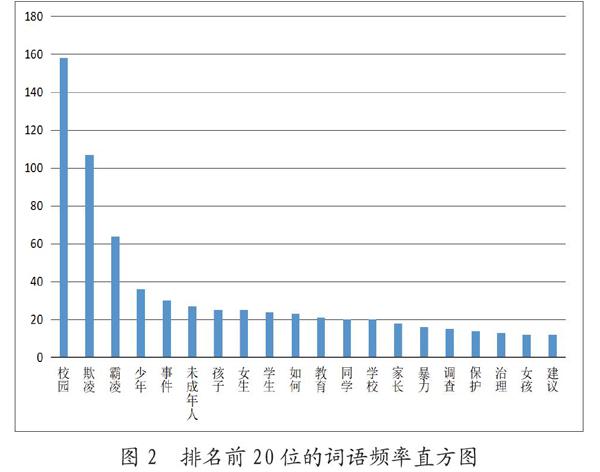

新闻标题是新闻的眼睛,标题具有高度概括的功能,突显了整篇新闻的核心内容,反映了一篇新闻的总体趋势,直观清晰的表达了文章主旨。标题分析对448条新闻标题使用jieba分词库进行中文分词,wordcloud库生成词云图(图1),并且提取排名前20的词语进行词频统计(图2)。

从图1和图2中可以看出,在排名前20位高频词汇中,除了“校园”“霸凌”“欺凌”“少年”“未成年人”等常规词汇以外,“女生”“女孩”也属于报道标题的高频词汇。这意味着校园欺凌报道对女性欺凌问题有所侧重,说明校园中性别欺凌的形式突出。然而在女性欺凌报道标题中,或是作者带有主观意识,或是过度追求眼球效应,不可避免地出现一些露骨词汇,例如《福建一技师学院女生遭5名同学扒衣欺凌,人社厅约谈院方领导》《太原女大学生遭室友扒衣拍照,公安部:起侮辱性绰号也属欺凌》中出现的“扒衣”字样。

2.2 议题分析

议题分析对448篇报道进行文本分析,根据以往文献主题分类[6],结合报道实际内容总结归纳后,将所有新闻报道内容分为八大类(表1),并对报道逐一阅读进行归类。

除去无关内容外,“对教育的反思与探讨”方面的内容报道最多,占比18.5%,这很可能是因为对教育反思的内容能够警示大众,新闻媒体集中对此类议题报道,从而更好地发挥传递社会规范的功能。其次是“校园欺凌的报道与通报”和“校园欺凌现象讨论”方面内容,各占14.3%。

2.3 用户评论情感分析

值得注意的是,在448篇报道中,有34篇报道评论数量超过1 000;在评论过千的报道中,有2篇是围绕“校园欺凌事件现状”描述,7篇为“对社会、学校方面的问责”报道,3篇为“对教育的反思与探讨”报道,3篇为“校园欺凌现象的讨论”层面,1篇为“其他”层面,18篇是对“校园欺凌事件的报道与通报”的内容,占比高达52.9%。

这一现象与新闻媒体集中于“对教育的反思与探讨”报道存在偏差,说明媒体对“校园欺凌事件的报道与通报”方面的报道议题占比不高,但是用户讨论热度却很高,比如《延庆教委通报欺凌事件:2人留校察看4人记过1人严重警告》一文引起了4万多条的讨论量,可见用户对欺凌事件直接报道的反映最为强烈。

用户评论情感分析使用Python爬取34篇评论数量超过1 000的新闻报道用户评论,共爬取到16 900条评论。使用支持向量机(SVM)方法对用户评论进行正负向情感二分类分析(表2)。

在不同类型的报道内容议题中,用户大多数呈现出负面情感。其中,“对社会、学校方面的问责”内容报道的负面情感占比最高,责任追究最能引起公众负面情绪的产生。大部分“对教育的反思与探讨”报道内容本身偏向理性,公众却表现出大量负面情绪,这可能是由于负面情绪相较于正面情绪的传播效果更强,公众在网络中偏向表达负面情绪。

3 校园欺凌内容报道的启示与建议

3.1 报道事实与挖掘深度相结合

本研究通过对澎湃新闻中校园欺凌报道内容的实证分析,发现新闻媒体偏好报道教育反思方面的内容,注重思想层面的探讨,而公众对于校园欺凌事实的直观报道反应最为强烈。媒体与公众在内容偏好上存在差异。社会需要新闻媒体拓展对校园欺凌现象的报道深度,注重引发公众对家庭与学校教育失职、性格培养不到位、法律制度不够完善等问题的思考,重视宏观社会的道德构建;同时需要媒体揭露校园中的欺凌事件,适当迎合公众偏好对事实进行客观公正的报道,吸引公众进行社会讨论。在未来的报道中,媒体要多尝试将事实的直接报道与内容的深度挖掘结合起来,吸引公众注意力与引导舆论并行,在报道事实过程中适当增添社会规范与行为准则的讨论,在潜移默化中改变公众对校园欺凌的认知,在全社会营造出反对校园欺凌的环境。

3.2 加强后续追踪报道,合理引导公众情绪

目前针对校园欺凌的报道表现出短期曝光的模式:媒体追逐热点事件,热度减退后不再关注事件的后续发展进程,针对事件的报道集中于几周之内,后续的跟踪报道不了了之,这种模式导致公众注意力难以得到维系,公众对校园欺凌现象的认知停留在表面,忽视了给青少年身心带来的深层次伤害。加强事件后续追踪报道,例如欺凌者是否得到了教育与引导、受欺凌者是否得到了心理治疗、学校是否做出避免校园欺凌再次发生的举措、家庭教育情况是否得到改善等后续内容的报道,这有助于公众了解事态发展的进程与结果,深入而全面思考校园欺凌问题,也能避免公众过于情绪化的看待校园欺凌现象,合理引导公众情绪向更理智的方向发展。

3.3 平衡报道尺度,注重人文关怀

校园欺凌事件的报道具有特殊性,欺凌事件主体为未成年人,受害者经历的大肆传播与过度暴露会对其成长过程产生负面影响。出于对青少年的保护原则及人文关怀原则,新闻媒体报道时要对未成年人进行头像打码、声音变声、使用化名等处理,报道暴力血腥事件进行简单描述即可,规避因报道而造成二次伤害。媒体需要真实全面、客观公正地平衡报道尺度,避免出现性别偏见、强烈的主观意愿、血腥暴力画面等内容,防止心智尚未成熟的未成年人模仿欺凌行为,防止负面示范效应的发生。

4 结语

校园欺凌问题是全社会关注的问题,它隐藏在校园中,需要新闻媒体有选择性的报道出来,挖掘话题深度,引导社会舆论。舆论引导对防治校园欺凌有积极作用,有利于孩子的健康成长,关系到祖国的未来,这也正是媒體作为社会“瞭望者”的责任所在。

参考文献

[1]董正浩.从《少年的你》看现实题材电影对网络舆论的影响[J].新媒体研究,2020,6(3):103-104.

[2]魏叶美,范国睿.社会学理论视域下的校园欺凌现象分析[J].教育科学研究,2016(2):20-23.

[3]杨岭,毕宪顺.中小学校园欺凌的社会防治策略[J].中国教育学刊,2016(11):7-12.

[4]孙玮.风险社会中新闻媒介的社会角色——以福建南平校园暴力犯罪案的媒介表现为例[J].当代传播,2011(1):44-47.

[5]关玮滢.校园欺凌事件中网络传播对于青少年的影响研究[D].广州:暨南大学,2018.

[6]高园好.校园暴力事件报道的话语分析[D].合肥:安徽大学,2019.