未成年人刑事案件社会调查制度争议问题厘定及研究现状反思

——基于立法梳理的角度

2020-07-07陈春云

陈春云

(聊城大学 法学院,山东 聊城 353000)

一、问题的提出

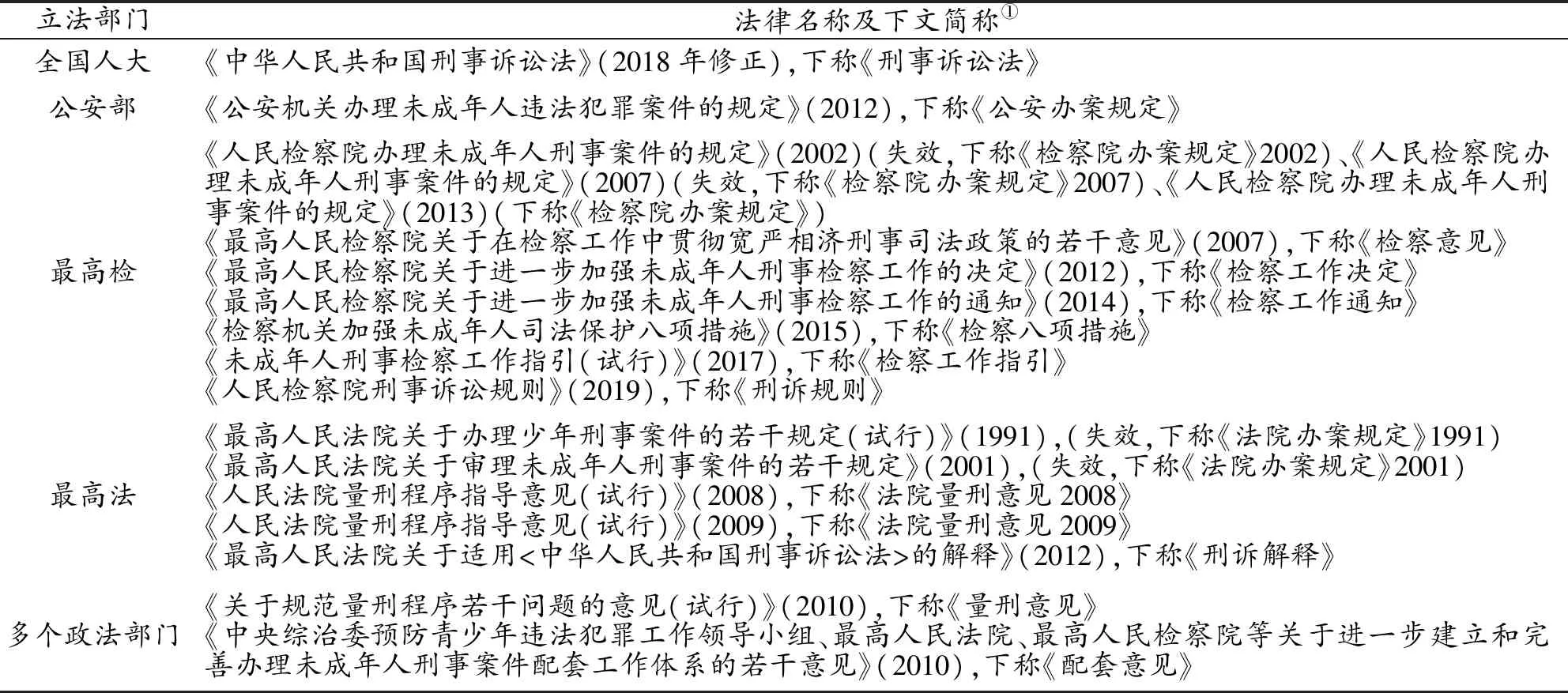

我国未成年人刑事案件社会调查制度(下称社会调查制度),是指司法机关办理未成年人刑事案件时,由法定的社会调查主体就涉案未成年人的相关情况进行调查并形成报告,为司法机关办理未成年人刑事案件提供必要的依据,以实现对未成年人权益最大限度保护。该制度规定在以下法律、部门规章、司法解释(下文统称社会调查制度法律规定)中:

立法部门法律名称及下文简称①全国人大《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018年修正),下称《刑事诉讼法》公安部《公安机关办理未成年人违法犯罪案件的规定》(2012),下称《公安办案规定》最高检《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》(2002)(失效,下称《检察院办案规定》2002)、《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》(2007)(失效,下称《检察院办案规定》2007)、《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》(2013)(下称《检察院办案规定》)《最高人民检察院关于在检察工作中贯彻宽严相济刑事司法政策的若干意见》(2007),下称《检察意见》《最高人民检察院关于进一步加强未成年人刑事检察工作的决定》(2012),下称《检察工作决定》《最高人民检察院关于进一步加强未成年人刑事检察工作的通知》(2014),下称《检察工作通知》《检察机关加强未成年人司法保护八项措施》(2015),下称《检察八项措施》《未成年人刑事检察工作指引(试行)》(2017),下称《检察工作指引》《人民检察院刑事诉讼规则》(2019),下称《刑诉规则》最高法《最高人民法院关于办理少年刑事案件的若干规定(试行)》(1991),(失效,下称《法院办案规定》1991)《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件的若干规定》(2001),(失效,下称《法院办案规定》2001)《人民法院量刑程序指导意见(试行)》(2008),下称《法院量刑意见2008》《人民法院量刑程序指导意见(试行)》(2009),下称《法院量刑意见2009》《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》(2012),下称《刑诉解释》多个政法部门《关于规范量刑程序若干问题的意见(试行)》(2010),下称《量刑意见》《中央综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组、最高人民法院、最高人民检察院等关于进一步建立和完善办理未成年人刑事案件配套工作体系的若干意见》(2010),下称《配套意见》

①表格中列出的部分法律规定业已失效。但本文观点的论证主要建立对社会调查法律规定进行立法梳理的基础上,下文论述中会应用这些法律规定来说明社会调查制度法律规定内容的具体变化及对相关问题研究的重要作用,故其虽已失效,仍在表格中列出。

法律规定(1)下文用到“法律”、“法律规定”时是指广义上的法律(规定),包括法律、部门规章、司法解释性文件等。对社会调查制度持续完善的同时,学界也对该制度保持着持续关注度。但部分论述因作者对社会调查制度法律规定学习、理解不确切而自说自话导致该制度相关问题的研究颇为混乱。例如,有学者文章中将最高法2006年发布的《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》作为社会调查制度的法律渊源[1-3],但事实上该司法解释中没有社会调查制度的规定;又如,有作者2014年论证社会调查制度时仍以1997年《刑事诉讼法》的表述为论证基础(2)该文论及社会调查报告法律地位时称“从证据法的定义及分类角度,社会调查报告不符合能够证明案件真实情况的定义,很难被列为证据”,此时,作者所谓“能够证明案件真实情况”的表述源自1997年《刑事诉讼法》,但该文却是以2012年《刑事诉讼法》为基础论述的, 2012年《刑事诉讼法》对此表述已改为 “可以用于证明案件事实的材料”。参见四川省高级人民法院课题组:“未成年人刑事案件审理中社会调查制度的实际运用与分析”,载《法律适用》2014年第6期,第119页。,引用《刑诉解释》却将名称写成《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》(1998年,失效)[4];等等。在此基础上对社会调查制度提出的所谓“问题”及“完善建议”只能使该制度相关争议问题的研究更加混乱。鉴于此,本文通过立法梳理,对该制度有争议的制度名称、调查主体、调查内容、调查报告的法律性质问题重新厘定,进而反思该制度研究现状,提出应把辩护人社会调查权、社会调查员诉讼地位及刑事案件办理过程中未成年人刑事案件社会调查制度、社区矫正社会调查制度和认罪认罚从宽社会调查制度三种社会调查制度重合适用问题作为今后的主要研究方向。

二、争议问题厘定

(一)社会调查制度的名称

对我国社会调查制度的名称,学界现仍有 “人格调查(审查)制度”、“判决前的调查(审查)制度”、“量刑前调查(审查)制度” 、“全面调查(审查)制度”的不同称谓争议。这些名称或源于学者对域外调查制度的介绍,比如“人格调查(审查)制度”、 “判决(庭)前的调查(审查)制度”、“量刑前调查(审查)制度”,或系学者根据我国社会调查制度法律规定命名,比如“全面调查(审查)制度”、“社会调查制度”。

域外调查制度毕竟与我国社会调查制度存在诸多差异,且我国社会调查制度法律规定日益完善,笔者赞同以法律规定为依据为该制度命名。这其中,持“全面调查制度”观点的论者认为:虽 “社会调查制度”这一名称使用范围最为广泛,但“社会调查”一词指实地了解某种社会现象,而“未成年人社会调查制度”指对未成年犯罪嫌疑人、被告人成长经历、个人性格等有关个人情况进行实地调查,且将《联合国少年司法最低限度标准规则》(3)1985年12月10日,联合国大会通过了《联合国少年司法最低限度标准规则》,因该规则于1984年5月在北京召开的“青少年犯罪与司法”专题会议上讨论、修改和定稿,故又称《北京规则》。该规则是联合国关于少年司法管理的正式文件,我国是缔约国之一,后来社会调查制度的法律规定及理论研究皆受其影响。中“social inquiry report”翻译为“社会调查报告”属于直译,与汉语中“社会调查”的含义难以应对,故“全面调查制度”的名称更符合我国法律对调查主体、内容的全面性规定[5]。从法律规定来看,《检察院办案规定》、《检察工作决定》、《检察工作通知》、《检察八项措施》、《检察工作指引》、《刑诉规则》、《刑诉解释》、《量刑意见》、《配套意见》中规定社会调查制度时用“社会调查”、“社会调查报告”、“社会调查过程”、“社会调查制度”、“社会调查机关”、“社会调查员”、“社会调查表”、“社会调查委托函”等与“社会调查”字样搭配的措辞来行文,且 “社会调查制度”这一名称也确已得到最为广泛的使用,故还是用“社会调查制度”的名称最为合适。

(二)社会调查主体

综合社会调查制度法律规定,其对社会调查主体及公检法社会调查权限的规定已较为明确:公检法都有权启动社会调查,可称为社会调查启动主体;社会调查启动后,公检法可自行调查或委托司法行政机关社区矫正工作部门、共青团等有关部门、组织和机构进行调查或协助调查,公检法及其委托进行调查或协助调查的有关部门、组织和机构可称为社会调查的执行主体(4)学界对“各社会调查制度法律规定已有对社会调查主体及公检法社会调查权限的具体规定”无争议,故未赘述具体条文。。

但学界对此仍有质疑:一是公安机关、检察院由于其自身控诉化的倾向性而有可能影响社会调查报告的客观公正性,法院介入社会调查则有可能造成先入为主而影响其居中公正裁判[6];二是调查主体多元化容易导致重复调查造成司法资源浪费[7-8];三是除法律知识外,社会调查还需具备心理学、社会学等相关知识,公检法工作人员在此方面专业性不足[9]。

笔者认为这些质疑是对社会调查法律规定理解不到位所致。首先,任何人的调查活动都带有倾向性、主观性,难以完全保持中立,关键在于是否有科学的制度对这一缺陷进行规制。《刑事诉讼法》、《刑诉解释》、《刑诉规则》都规定,公安机关、检察院应全面收集能够证明犯罪嫌疑人、被告人有罪、无罪、罪重、罪轻的证据,合议庭对法庭审理过程中有疑问的证据必要时可以宣布休庭后对证据进行调查核实,证据必须经过查证属实才能作为定案的根据。《法院量刑意见》2009第6条第3款、《量刑意见》第11条都规定社会调查报告应当在法庭宣读并接受质证,《刑诉解释》第484条规定对调查报告法庭应当审查并听取控辩双方意见。因此,公检法作为社会调查主体可能的倾向性和先入为主的缺陷已被法律规定所规制。其次,结合《配套意见》第3条、《检察院办案规定》第9条、15条、《检察工作决定》第13条、《检察工作指引》第30条、31条、151条、《刑诉解释》第476条的规定:人民检察院办理未成年人刑事案件,应当认真审查公安机关移送的社会调查报告,对于公安机关没有移送或移送得不完整的,应当要求其移送或补充调查,必要时可自行调查或补充调查;法院在办理未成年人刑事案件时应全面审查检察院移送的社会调查报告,对于检察院没有移送的,法院可以要求检察院移送,必要时法院可自行调查。可见整个诉讼流程中,法律对社会调查报告的运用形成了严密的衔接体系。只要公检法三机关严格遵循法律规定,社会调查就无司法资源浪费之虞。再次,正是因为考虑到公检法工作人员进行社会调查有可能存在专业性不足的问题,法律才规定必要时三机关可委托司法行政机关社区矫正工作部门、共青团等有关部门、组织和机构进行调查或协助调查。

(三)社会调查内容

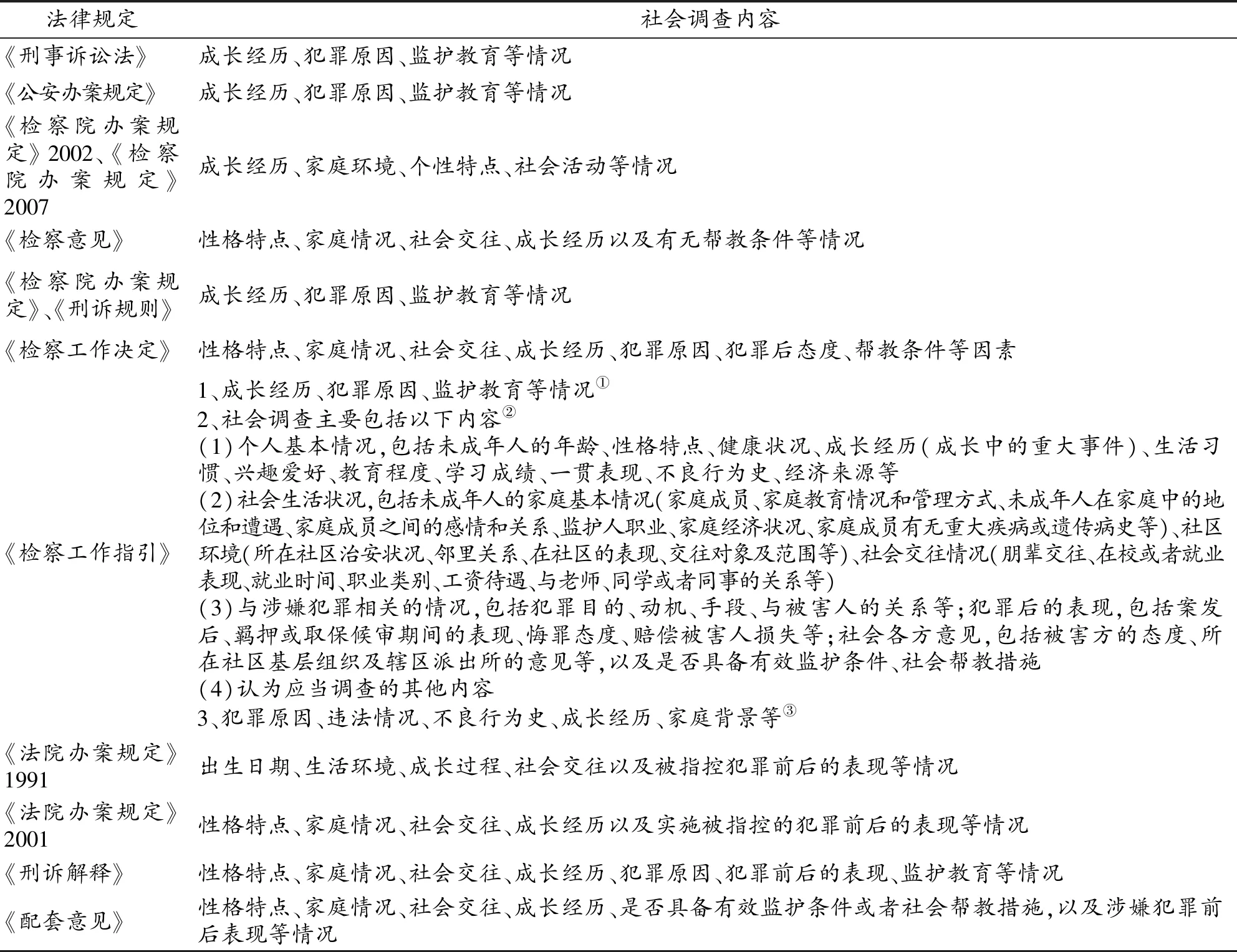

法律规定社会调查内容《刑事诉讼法》成长经历、犯罪原因、监护教育等情况《公安办案规定》成长经历、犯罪原因、监护教育等情况《检察院办案规定》2002、《检察院办案规定》2007成长经历、家庭环境、个性特点、社会活动等情况《检察意见》性格特点、家庭情况、社会交往、成长经历以及有无帮教条件等情况《检察院办案规定》、《刑诉规则》成长经历、犯罪原因、监护教育等情况《检察工作决定》性格特点、家庭情况、社会交往、成长经历、犯罪原因、犯罪后态度、帮教条件等因素《检察工作指引》1、成长经历、犯罪原因、监护教育等情况①2、社会调查主要包括以下内容②(1)个人基本情况,包括未成年人的年龄、性格特点、健康状况、成长经历(成长中的重大事件)、生活习惯、兴趣爱好、教育程度、学习成绩、一贯表现、不良行为史、经济来源等(2)社会生活状况,包括未成年人的家庭基本情况(家庭成员、家庭教育情况和管理方式、未成年人在家庭中的地位和遭遇、家庭成员之间的感情和关系、监护人职业、家庭经济状况、家庭成员有无重大疾病或遗传病史等)、社区环境(所在社区治安状况、邻里关系、在社区的表现、交往对象及范围等)、社会交往情况(朋辈交往、在校或者就业表现、就业时间、职业类别、工资待遇、与老师、同学或者同事的关系等)(3)与涉嫌犯罪相关的情况,包括犯罪目的、动机、手段、与被害人的关系等;犯罪后的表现,包括案发后、羁押或取保候审期间的表现、悔罪态度、赔偿被害人损失等;社会各方意见,包括被害方的态度、所在社区基层组织及辖区派出所的意见等,以及是否具备有效监护条件、社会帮教措施(4)认为应当调查的其他内容3、犯罪原因、违法情况、不良行为史、成长经历、家庭背景等③《法院办案规定》1991出生日期、生活环境、成长过程、社会交往以及被指控犯罪前后的表现等情况《法院办案规定》2001性格特点、家庭情况、社会交往、成长经历以及实施被指控的犯罪前后的表现等情况《刑诉解释》性格特点、家庭情况、社会交往、成长经历、犯罪原因、犯罪前后的表现、监护教育等情况《配套意见》性格特点、家庭情况、社会交往、成长经历、是否具备有效监护条件或者社会帮教措施,以及涉嫌犯罪前后表现等情况

①此系《检察工作指引》第2章“特殊检察制度”第30条规定检察院督促公安机关对未成年犯罪嫌疑人调查时的措辞。

②此系《检察工作指引》第36条直接对社会调查内容的规定。

③此系《检察工作指引》第五章“未成年人刑事案件审查逮捕”第151条规定检察院督促公安机关对未成年犯罪嫌疑人调查时的措辞。

综合上表可得:一是在规范层面,我国对社会调查的内容做了比较明确的规定,与西方国家有关社会调查的内容并无太大差异[10];二是《刑事诉讼法》对社会调查内容的规定较为宏观,各政法部门或各自或联合部门规章、司法解释中对社会调查内容做了具体规定,除《公安办案规定》之外都对《刑事诉讼法》对社会调查内容的规定作了突破,尤其是检察院的《检察工作指引》对社会调查内容规定最为详尽;三是我国社会调查法律规定对调查内容的规定是逐步完善起来的。

因此,部分学者对社会调查内容的“调查内容不够细化、明晰[11]、调查范围大而无当缺乏针对性[12]”之类的批判是没有依据的。除法律、部门规章、司法解释对社会调查内容的统一规定,各地政法部门在社会调查制度实施细则中规定了适合本地具体情况的社会调查内容。可以说,我国对社会调查内容的法律规定具有从高位阶到低位阶逐渐细化的梯度明确性特征,单纯批判《刑事诉讼法》对社会调查内容的规定过于笼统的说法也是狭隘的。

(四)社会调查报告的法律性质

社会调查报告的法律性质之争,主要是指学界对社会调查报告是否属于证据以及属于哪种法定证据种类有不同认识。持否定说的观点,主要依据有两个方面:一是传统证据法理论认为社会调查报告所反应的情况与犯罪事实无直接关系,与案件没有关联性,不属于案件事实,故不属于证据[13];二是《刑事诉讼法》中法定证据种类不包括社会调查报告,社会调查报告也难以归为任何一种法定证据种类[14]。相对应的,持肯定说的观点认为:一是新的证据法理论认为社会调查报告记载的情况反映了涉案未成年人的人身危险性和再犯可能性,是法官作出量刑裁判的重要依据,故属于量刑证据[15];二是《刑事诉讼法》规定的法定证据种类是随着证据理论与司法实践发展不断更新的,且社会调查报告包括量刑事实和量刑建议等诸多内容,可能归属于多种法定证据种类[16]。

笔者赞同肯定说的观点,社会调查法律规定也给予肯定说以有力支持。首先,根据《刑事诉讼法》第50条第1款、55条第2款、《刑诉规则》第63条的规定:可以证明案件事实的材料都是证据,案件事实包括定罪事实和量刑事实。《法院量刑意见》2008第7条、《法院量刑意见》2009第6条都规定:社会调查报告属于量刑事实的调查和证明范畴。故从证据法定义的角度来看,社会调查报告属于证据。

其次,综合《公安办案规定》311条、《检察院办案规定》第15、32、50条、《检察工作指引》第28条、155条、《刑诉意见》484条、《配套意见》第2-5条的规定:社会调查报告可以作为公安机关提请批捕、移送审查起诉、检察院审查逮捕、移送起诉、法院量刑、执行机关执行刑罚时进行个别化矫治教育的参考和依据。《检察工作指引》第42条规定,检察院收到公安机关或者受委托调查组织或者机构移送的社会调查报告及相关材料后,应当认真审查并听取未成年犯罪嫌疑人及其法定代理人或者其他到场人员、辩护人的意见。《法院量刑意见》2009第6条第3款、《量刑意见》第11条、《刑诉解释》第484条都规定:对未成年被告人情况的调查报告,以及辩护人提交的有关未成年被告人情况的书面材料,法庭应当审查并听取控辩双方意见,社会调查报告应当当庭宣读,并接受质证。可见社会调查报告适用于整个刑事诉讼过程,具有证明量刑事实的证据能力且需遵循证据裁判规则经控辩双方发表意见、质证后方能发挥其证据功能。法律对社会调查报告证据能力及其适用应遵循的证据裁判规则有着全面、明确规定,这也从证据属性的角度印证了社会调查报告作为证据的法律性质。

最后,视听资料和辨认、侦查实验笔录、电子数据分别于1996年和2012年《刑事诉讼法》修改时才增加为新的法定证据种类,可见法定证据种类并非是对所有证据种类的周延列举,因社会调查报告内容的综合性而无法归为任何法定证据种类进而否定其证据法律性质的观点是立不住脚的。

三、研究现状反思

经上文立法梳理可知,法律对社会调查制度的制度名称、调查主体、调查内容及社会调查报告法律性质的规定已较为明确、全面,此类问题的争议已无必要。此外,结合相关法律规定,进一步反思社会调查制度研究现状,笔者认为应把辩护人社会调查权、社会调查员诉讼地位及刑事案件办理过程中未成年人刑事案件社会调查制度、社区矫正社会调查制度和认罪认罚从宽社会调查制度三种社会调查制度重合适用的问题作为今后的主要研究方向。

(一)辩护人社会调查权规定仍不明确

《法院办案规定》2001第21条规定:“开庭审理前,控辩双方可以分别就未成年被告人性格特点、家庭情况、社会交往、成长经历以及实施被指控的犯罪前后的表现等情况进行调查,并制作书面材料提交合议庭。”据此,在审判阶段,辩方同控方一样,都享有进行社会调查并向法庭提交调查后制作的书面材料的权限。但2015年1月19日起施行的《最高人民法院关于废止部分司法解释和司法解释性质文件(第十一批)的决定 》规定,《法院办案规定》2001已被《刑事诉讼法》及《刑诉解释》修改而失效。

《量刑意见》第11条规定:“人民法院、人民检察院、侦查机关或者辩护人委托有关方面制作涉及未成年人的社会调查报告的,调查报告应当在法庭上宣读,并接受质证。”《刑诉解释》第467条规定“对人民检察院移送的关于……等情况的调查报告,以及辩护人提交的反映未成年被告人上述情况的书面材料,法庭应当接受。必要时,人民法院可以委托未成年被告人居住地的县级司法行政机关、共青团组织以及其他社会团体组织对未成年被告人的上述情况进行调查,或者自行调查。”《量刑意见》和《刑诉解释》都规定辩护人同公检法一样可以对涉案未成年人相关情况进行调查。但《量刑意见》规定辩护人同公检法一样制作的是“社会调查报告”,而《刑诉解释》则规定辩护人调查后提交的是“书面材料”且与公检法调查后制作的《调查报告》并列行文。《量刑意见》(5)《量刑意见》由最高法、最高检、公安部、国安部、司法部共同制定,最高法以法发[2010]35号于2010年9月13日发布。本文认为该司法解释属于最高法发布的司法解释。于2010年10月1日施行,《刑诉解释》于2013年1月1日起施行,且《刑诉解释》第548条规定:“最高人民法院以前发布的司法解释和规范性文件,与本解释不一致的,以本解释为准”。那么根据《刑诉解释》,辩护人最后提交的“书面材料”和公检法制作的“社会调查报告”性质不同,辩护人进行的“调查”并非“社会调查制度”意义上的社会调查。

《检察工作指引》第28条规定:“人民检察院办理未成年人刑事案件,应当对公安机关或者辩护人提供的社会调查报告及相关材料进行认真审查,并作为审查逮捕、审查起诉、提出量刑建议以及帮教等工作的重要参考。” 据此,辩护人在检察院审查逮捕、审查起诉阶段同公安机关一样享有社会调查权。

以上即是社会调查法律规定中对辩护人社会调查权的全部规定。其中《刑诉解释》和《检察工作指引》对于辩护人在审查逮捕、审查起诉和审判阶段进行的对涉案未成年人相关情况的调查是否是“社会调查制度”意义上的社会调查规定不一致,这是法律对辩护人社会调查权规定不明确的表现。根据控辩平等的刑事诉讼原则,辩护人是否明确享有与控方同等的社会调查权对其能否充分发挥辩护职能有重要影响。故法律对辩护人社会调查权规定不明确问题需继续研究。

(二)社会调查员诉讼地位相关规定仍不明确

《配套意见》、《刑诉解释》、《检察工作指引》规定了社会调查员的诉讼权利和诉讼义务。具体而言,诉讼权利有:《配套意见》中规定的社会调查中公检法应为社会调查员提供必要的便利条件;《检察工作指引》第41条规定的阅卷权和会见权。诉讼义务有:《检察工作指引》第40条规定的保密、回避及对社会调查真实性负法律责任的义务;《检察工作指引》第45条第2款规定的出庭宣读社会调查报告、就社会调查报告说明情况的义务;《检察工作指引》第156条、177条规定的对未成年犯罪嫌疑人是否应当逮捕或作出相对不起诉决定而举行不公开听证听取各方面意见时被通知或邀请到场的义务;《检察工作指引》221条、《刑诉解释》第485条规定的参加法庭教育及对未成年人进行帮助教育的义务。

《检察工作指引》规定的是受检察院委托的组织和机构的社会调查员的诉讼权利和义务,《配套意见》规定的是受公检法委托的司法行政机关社区矫正工作部门、共青团组织或其他社会组织的社会调查员的诉讼权利,而《刑诉解释》的规定没有特别说明其规定的社会调查员是归属于受委托的组织和机构还是公检法自行进行调查的工作人员。社会调查制度法律规定也没有明确关于公检法自行调查的工作人员的称谓及其诉讼权利和义务,可见社会调查员的诉讼地位仍不明确。此外,社会调查制度法律规定也没有关于社会调查员的任职资格、入职途径的内容。法律有关社会调查员诉讼地位相关规定仍不明确,此应作为对社会调查制度进一步的研究方向。

(三)三种社会调查制度重合适用问题规定不全面

刑事案件办理过程中,除未成年人刑事案件社会调查制度外,还有社区矫正社会调查制度和认罪认罚从宽社会调查制度。

社区矫正社会调查制度是指社区矫正决定机关(法院、监狱管理机关、公安机关)拟对被告人或罪犯判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定或者批准暂予监外执行,委托社区矫正机构或有关社会组织对被告人或罪犯的社会危险性和对所居住社区的影响进行调查评估,提出意见,以供决定社区矫正时参考。该制度最早在《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于开展社区矫正试点工作的通知》中规定,随后经《司法行政机关社区矫正工作暂行办法》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于在全国试行社区矫正工作的意见》、《社区矫正实施办法》、《司法部关于认真贯彻落实最高法、最高检、公安部、司法部<社区矫正实施办法>进一步做好社区矫正工作的通知》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于全面推进社区矫正工作的意见》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于进一步加强社区矫正工作衔接配合管理的意见》(下称《社区矫正工作衔接意见》)、《社区矫正法》对其不断修正而逐步规范。

认罪认罚从宽社会调查制度是指在办理认罪认罚案件中,犯罪嫌疑人、被告人可能判处管制、宣告缓刑的,就其居所情况、家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响、居住地村(居)民委员会和被害人意见、拟禁止的事项等情况,检察院、法院自行进行或公检法委托社区矫正机构进行的调查评估(6)可见该制度和社区矫正社会调查制度在审判阶段的适用是重合的。但二者又不同:一是前者适用于侦查、审查起诉、审判三个诉讼阶段,后者适用于审判和执行两个阶段;二是即使在审判阶段,法院适用前者的时候有可能在侦查、审查起诉阶段公安机关、检察院已经适用过前者,而法院如是适用后者则后者是刑事诉讼中首次适用。故本文把二者并列,认为是两种社会调查制度。。该制度最早在《关于在部分地区开展刑事案件速裁程序试点工作的办法》中规定,之后经《刑事案件速裁程序试点工作座谈会纪要(二)》、《最高人民法院、最高人民检察院关于刑事案件速裁程序试点情况的中期报告》、《最高人民法院、最高人民检察院关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作情况的中期报告》、《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》、《刑诉规则》对其不断修正而逐步明确。

以上三种社会调查制度在四种具体的刑事案件中的适用会发生重合:一是审判阶段需适用社区矫正的未成年人刑事案件;二是侦查、审查起诉、审判阶段认罪认罚(可能判处管制、宣告缓刑)的未成年人刑事案件;三是审判阶段需适用社区矫正的认罪认罚(可能判处管制、宣告缓刑)刑事案件(7)此时存在侦查、起诉阶段公安机关、检察院有无就犯罪嫌疑人认罪认罚进行了社会调查的两种情况,两种不同情况下,法院如选择适用认罪认罚社会调查则存在是否需考虑与前两个诉讼阶段的社会调查衔接的问题。;四是审判阶段需适用社区矫正的、认罪认罚(可能判处管制、宣告缓刑)的未成年人刑事案件。这四种刑事案件办理过程中进行社会调查时,就面临三种社会调查制度的选择适用问题。对此,除《社区矫正工作衔接意见》中规定的“司法行政机关应当自收到调查评估委托函及所附材料之日起10个工作日内完成调查评估,对于适用刑事案件速裁程序的,应当在5个工作日内完成调查评估”稍微涉及到上述第三种刑事案件中适用速裁程序的调查评估时限问题。其他有关三种社会调查制度重合适用问题,法律规定尚未涉及,今后对社会调查制度的研究应将此作为重点。