物类·物证·故物·物产:传统技艺与空间叙事

——以当代成都蜀锦展示为例

2020-07-03孟榕

孟 榕

20世纪下半叶人文社会科学的“空间转向”为传统技艺研究带来新的面向:空间的均质预设被打破,在历时性研究外,打开解析社会关系动态交互的新窗口。(1)何雪松:《社会理论的空间转向》,《社会》2006年第2期。以成都当代蜀锦展示为例,分析其空间叙事策略与蜀锦形象塑造,对于当前蜀锦研究的两个主要路径——生产与使用的历时演变或断代研究(从文献与文物等史料入手)(2)目前对蜀锦的研究资料大多以关于蜀锦的文献(包括史书、地方志、文学作品、技术性文献等)与出土文物(包括蜀锦与织机等)为主。文献有司马迁的《史记·货殖列传》、扬雄的《蜀都赋》、魏征的《隋书·地理志》、费著的《蜀锦谱》、嘉庆年间的《华阳县志》等;出土文物有1972年新疆吐鲁番阿斯塔纳226号墓出土的背面有墨笔行书题记“景云元年?,折调綢绫一疋,双流县八月官主簿史谕”的“黄色连珠龙纹琦片”,1995年新疆尼雅地区古精绝国国王与王妃墓中出土的有“五星出东方利中国”的“蜀锦五星锦”,2012—2013年成都老官山汉墓出土的丁桥织机模型,等等。由于新发现文献与新出土文物的缺乏,导致从文献与文物入手的研究存在研究材料反复使用的问题。和技艺的保护传承研究(从非物质文化遗产理论框架进行)(3)当前对蜀锦的当代发展研究大多在非物质文化遗产保护框架下进行,此类成果多探索蜀锦当代传承的可能路径与意义,给出大方向建议,因而与蜀锦传承实际联系较弱。而言,是一个有效的补充。

蜀锦是传统上以行政地理为单位来命名的织物,大体上指的是在以成都为中心的地域生产的彩色

丝织物。(4)根据《蜀锦史话》记载,蜀锦乃蜀郡生产的彩色丝织物。见《蜀锦史话》编写组:《蜀锦史话》,四川人民出版社,1979年,第1页。蜀郡,秦地名,指以成都为中心的区域,包括今郫县、灌县、新津、邛崃、简阳、绵阳、自贡、乐山、荥经、广元、松潘、宜宾等地。见谭其骧: 《中国历史地图集》 (第二册),中国地图出版社,1982年,第11-12页。其为织工通过织机、经过繁多工序、集体生产而成,多用于服饰、被面等。(5)杨长跃:《浅谈蜀锦传承与保护》,《四川丝绸》2007年第4期。蜀锦图案精致,色彩璀璨,价格昂贵,故成为国家朝贡贸易的重要货物与上层社会用于显示尊贵身份的奢侈品。(6)何一民:《对内对外开放的枢纽与古代成都的三次崛起——重新认识成都在中国历史上的地位与作用》,《四川师范大学学报(社会科学版) 》2016年第2期。2006年,蜀锦织造技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

空间叙事是解析社会权力博弈、资源配置、参与公众认知塑造,以及强化或重构社会关系的透视点。当代成都蜀锦展示的四个空间各具特色:凝聚传统文化认同的四川博物院;建构地方性历史的成都博物馆;官方认证、商业推广和非物质文化遗产话语共谋的蜀江锦院;基于传统工匠传承、发展自觉的成都古蜀蜀锦研究所。通过空间叙事分析,从区位配置、路线的身体规训、前台公开展演和后台私密生产等空间叙事策略入手,得到四个蜀锦空间建构、强化的蜀锦形象:具有审美价值的物类(7)物类:此处是指四川博物院将蜀锦展品展览于工艺美术馆,与鼻烟壶、皮影、蜀绣等传统美术工艺品并置摆放,注重展品的审美性,蜀锦只是其中一类。——“文化符号”;唤起地方共同记忆的物证(8)物证:此处是指蜀锦以及凝结于蜀锦之上的文化成为成都地方历史建构的证据。——“文化遗产”;用于获得政府配置资源、进行商业宣传和获得非物质文化遗产保护政策倾斜正当性的故物(9)故物:此处是指作为全国唯一蜀锦保护性生产单位蜀江锦院·蜀锦织绣博物馆采用种种空间叙事策略,如在“织机沿革”展示中忽视蜀锦生产近代走向电动机械化的历史等,将蜀锦形象局限于怀旧复古、具有浪漫色彩的稀缺故物。——“文化资本”;脱胎于大规模电动机械化生产、代表蜀锦生产最新发展的物产(10)物产:此处是指在古蜀蜀锦研究所,蜀锦工匠们与蜀锦发生联系的唯一途径是劳动,蜀锦只是工匠们的劳动产品。工匠们关注蜀锦的技术革新,对借由蜀锦的资本运作与文化意义探索无暇顾及。——“劳动产品”。最后超越作为具体对象的蜀锦,探讨其在不同空间呈现出的传统技艺传承生态:资源配置不均衡和传统符号的失落。

一、成都当代蜀锦空间与形象

(一)四川博物院:传统文化认同下的“物类”——文化符号

在四川博物院的工艺美术馆中,蜀锦展品作为文化符号,与其他物类并置展示,服务于中华传统文化认同凝聚。展品保存完好,审美性强,品类不具备鲜明的地方性。蜀锦在传统工艺美术谱系中的位置并不突出。

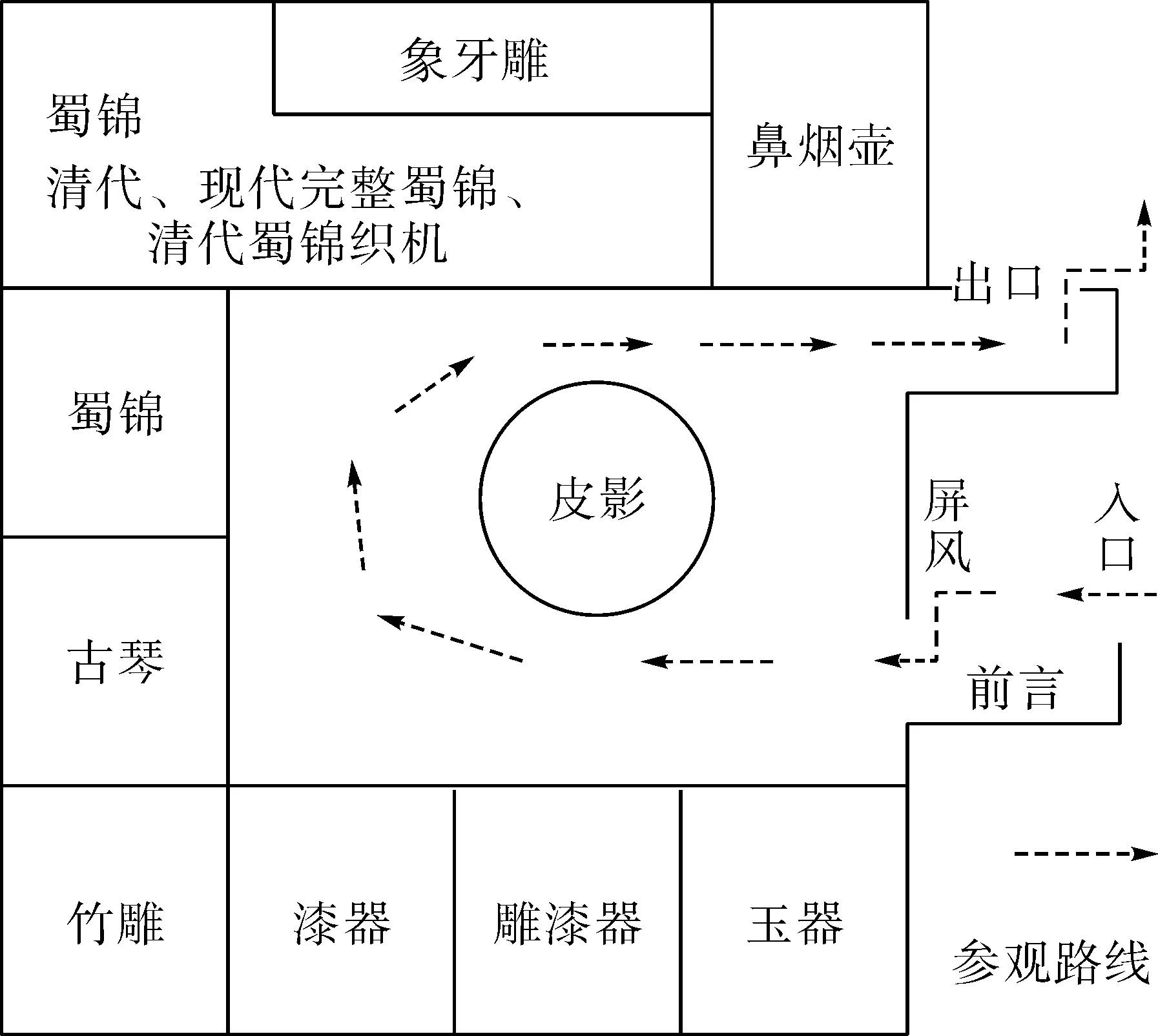

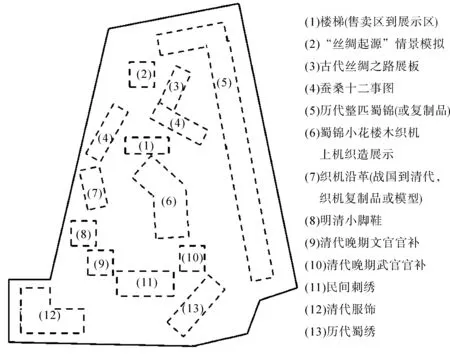

工艺美术馆的布局与展品如图1所示。

图1 四川博物院工艺美术馆示意图(笔者绘制)

由此可知,作为四川传统丝织物的蜀锦,与竹雕、玉器等地域特色不明显的工艺门类平行展示。各类传统美术工艺品依循其质地、呈现效果等进行陈设。例如:将透光的皮影呈现在展厅中心,多面展示。将价值贵重、为人所喜的玉器展示于展厅入口处。蜀锦位于参观路线后半部分、展厅角落,较少引起游客的注意。

与此相关,工艺美术馆的解说对各物类采取平视角度:

“在中国几千年的历史长河中,工艺美术形成了独特的风格。温润的玉器、富丽的金银器、精巧的竹木牙雕、华美的漆器、玲珑的鼻烟壶、艳丽的刺绣等艺术瑰宝,无声地向我们述说着厚重博大的中华文化。它们蕴含着时代的风尚,绽放着艺术的光彩。……丰富多彩的工艺品是历代匠师、艺人的智慧结晶,是人们审美情趣的体现,也是人类宝贵的文化遗产。”(11)摘自四川博物院三楼工艺美术馆入口处“前言”展板。

这段解说词将各工艺美术物类阐释为时间他者(过去)的写照。展示不予表现蜀锦在各个历史时期的工艺、纹样、用途演变;对蜀锦蚕丝染色、配色、点意、挑花结本、上机织造、装裱等复杂工艺一笔带过,只用清代织机作为对蜀锦制作工序的点到为止的展现。展馆以清代到现代蜀锦为展示对象。在这一阶段,蜀锦纹样与织造技艺得到高度发展,展品突出蜀锦绚丽的色彩、精美的纹样等审美价值。蜀锦等工艺美术作为直观可视的文化符号服务于传统文化认同。

(二)成都博物馆:地方历史建构下的“物证”——文化遗产

作为地方性博物馆,成都博物馆旨在通过富有地域性的展品向大众传播成都乃至四川文化。(12)博物馆简介-成都博物馆,http://www.cdmuseum.com/aboutUs.html/,2017.12.22。蜀锦在成都博物馆的展示分布于断代式成都历史文化陈列:《花重锦官城》和特展《锦行天下——中国织锦文化展》(13)《锦行天下——中国织锦文化展》特展主要展示“四大名锦”的起源、发展、生产与文化;汇集了来自成都博物馆、蜀锦织绣博物馆、苏州丝绸博物馆、广西民族博物馆的馆藏精品140余件(套),其在成都博物馆的展示期为2017年11月21日至2018年3月4日,见《〈锦行天下——中国织锦文化展〉成都幕》,http://news.sina.com.cn/o/2017-11-20/doc-ifynwnty6081543.shtml。。展品为出土蜀锦相关文物,例如出土残片、蜀锦织机模型、织工木俑等,用于佐证古代成都地方性历史,是凝聚地方认同的文化遗产,展示随着时代主题变化侧重点。

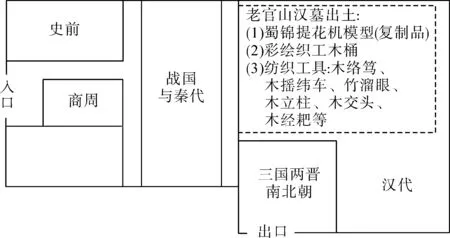

《花重锦官城》(先秦—南北朝)中的布局与展品侧重表现蜀锦生产技艺与历史,见图2。

图2 《花重锦官城》(先秦—南北朝)示意图(笔者绘制)

“先秦—南北朝”展区的展品主要是汉代展区老官山汉墓的出土文物:提花木织机模型(以及复制品)、纺织木俑、木络笃、木摇纬车、木经耙等相关工具,同时配备有关于织锦工序的展板。此展馆的蜀锦相关展品展示侧重于蜀锦织造工艺。

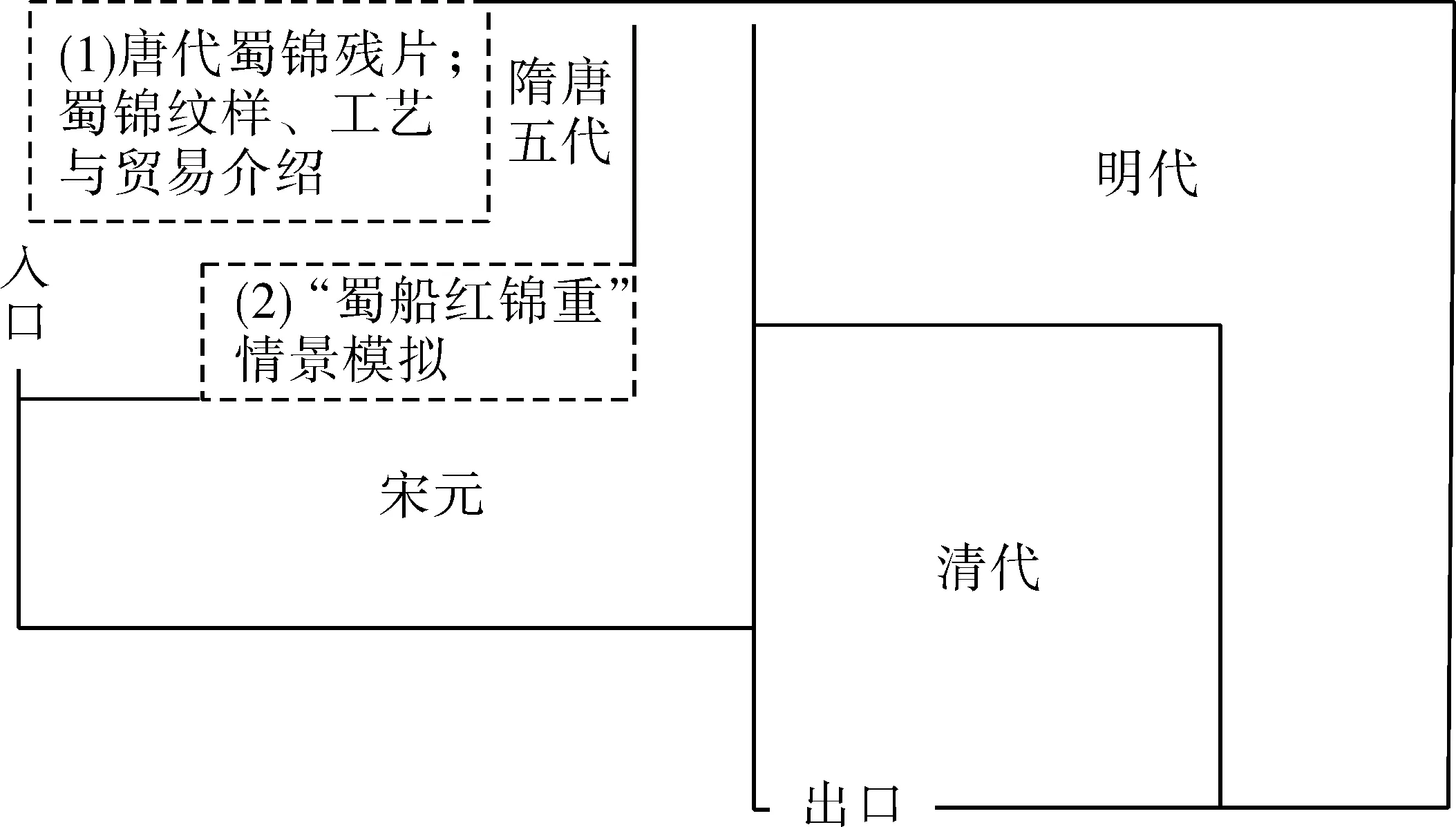

“隋—清”中的布局与展品侧重于展示蜀锦的政治经济意义,见图3。

图3 《花重锦官城》(隋—清)示意图(笔者绘制)

隋—清展区侧重于蜀锦曾在历史上发挥的作用:国内外交流的重要载体。展品主要有“陵阳公样”蜀锦残片、蜀锦传播的展板、益州(四川一带古地名)贸易情景再现等。这些展品无不表现了蜀锦作为中国国内外交流的重要载体的政治、经贸与文化价值,而成都乃至四川的地方性历史也由此引入。

首先,蜀锦纹样是国内外交流的审美性记录。“陵阳公样”作为唐代蜀锦纹样的代表,是“陵阳公”益州大行台窦师纶在传统蜀锦织造技术的基础上,结合波斯、粟特等纹饰特点而设计的纹样,(14)参见成都博物馆的《花重锦官城》(隋—清)“陵阳公样”展板。忠实印刻了当时发达的对外交流。其次,蜀锦是国内外贸易的重要商品。宋代钦州博易场中的主要贸易对象为安南,货物包括蜀锦。“蜀锦的传播”展板点明蜀锦曾是北方丝绸之路的重要货物,也是远到日本的“中国符号”。除此之外,场馆内“蜀船红锦重”(15)“蜀船红锦重”出自杜牧《扬州三首》,见(唐)杜牧:《杜牧诗集》, (清)冯集梧注,陈成校点,上海古籍出版社,2015年,第189页。装置模拟古代扬益二州贸易。装置主体是木船,上载蜀锦等货物,表现出当时国内繁盛的商贸交流。

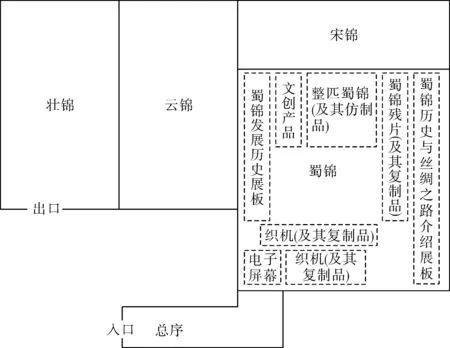

特展《锦行天下——中国织锦文化展》布局如图4所示。

图4 《锦行天下》特展示意图(笔者绘制)

其中,蜀锦被设置在展馆入口附近,在此区位时游客的好奇心与体力均处在最高峰,显示出成都博物馆对本地历史的积极建构。在特展中,展品主要有各时期蜀锦残片(或仿制品)、织机(或模型)、蜀锦文化展板、蜀锦代表性传承人宣传片等。

特展是博物馆回应时代热点话题的重要载体,(16)严建强:《特展与博物馆社会角色拓展》,《东南文化》2013年第2期。相较于在常设展览《花重锦官城——成都历史文化陈列/古代篇》中的展示,特展《锦行天下》回应了当下的非物质文化遗产热,表现在两方面:一是蜀锦代表性传承人的宣传片在展览入口处循环播放,二是展板介绍蜀锦织造技艺的当代传承现状。

(三)蜀江锦院·蜀锦织绣博物馆:官方认证、商业推广与非物质文化遗产话语的共谋下的“故物”——文化资本

蜀江锦院·蜀锦织绣博物馆(以下简称蜀江锦院)隶属于成都蜀锦织绣有限责任公司,是获得文化部授牌的全国唯一“蜀锦织造技艺”传承单位。此处,经过官方认证、商业推广与非物质文化遗产话语的共谋,蜀锦被塑造为浪漫稀缺的“故物”,是蜀江锦院用于商业推广的文化资本。

蜀江锦院分为两层,一层为销售区,负一层为展示区。销售区主要销售丝织产品、首饰、文创产品、床上用品等。蜀江锦院展示区分为丝绸起源、历代蜀锦、刺绣历史、明清服饰、织机沿革、蜀锦技艺六大单元,示意图如图5所示。

图5 蜀江锦院负一层(展示区)示意图(笔者绘制)

相比四川博物院和成都博物馆,蜀江锦院的特色是蜀锦小花楼木织机上机织造展示。此处常年有蜀锦织工(两位及以上)进行拉花和丢梭环节的公开表演。小花楼木织机造型巨大,给观者无言的震撼,而两位青年传承人则依照钟点上工和休息。

“历代蜀锦”单元运用时间空间化的策略,按时间顺序排列展品,展品符合时代特点。例如:为了突出隋唐蜀锦所受异文化的影响,展品多有异国动物图案与异域特色,如胡王牵驼锦等。为突出宋代蜀锦的清秀典雅,宋代展品大都色泽温润、花色含蓄,如缠枝花卉纹锦、龙纹小花锦等。

蜀江锦院的售卖区商品主要是“锦绣艺术品”,(17)摘自蜀江锦院·蜀锦织绣博物馆增阅资料。由国内外设计师设计的服饰、珠宝、床上用品等。其中不仅包括蜀锦制成品,也包括蜀锦元素(如纹样)产品。预设参观路线中,售卖区位于展示区之后。游客参观蜀锦展示的同时,亦产生消费欲望。蜀锦在蜀江锦院的展示在一定程度上作为商业运作的文化资本而存在。

(四)古蜀蜀锦研究所:传承自觉下的“物产”——劳动产品

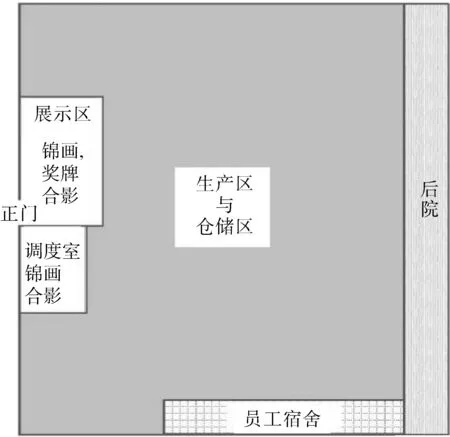

位于工业区的古蜀蜀锦研究所(以下简称蜀锦研究所)主营蜀锦生产,采用箭竿织机,电子提花龙头进行技术创新性生产。其示意图如图6所示。

图6 蜀锦研究所示意图(笔者绘制)(18) 蜀锦研究所示意图的绘制依据了胡光俊所长的手稿。

蜀锦研究所大部分空间用于生产与仓储,展示区面积较小,是入口的大厅,陈列着巨大的花楼木织机复制品,三面墙上挂满了锦画和蜀锦研究所在各类评比中所得到的荣誉奖牌。这些锦画栩栩如生,花纹精致,代表了当前蜀锦织造技艺的最高成就。由于缺乏得力人手,导游则往往由研究所所长担任。面对参观者,他娓娓道来,细致地解说锦画工艺。

蜀锦研究所的蜀锦陈列缺乏专业性技巧,使得展览效果不尽如人意。现代博物馆理念注重突出展品,努力弱化空间对观者的影响,例如展馆会将展馆本身的灯光调得较为昏暗,将较强的灯光打在展品上,突出展品。(19)尹悦,黄佳丽:《浅析“以公众为核心,以传播为效应”的博物馆展览策划理念》,《大众文艺》2017年第14期。蜀锦研究所未能运用此类专业技巧,三面墙上挂满了密密麻麻的锦画。有些锦画位置过高,人很难观赏。加之蜀锦研究所未对展品的具体文化内涵做展板介绍,普通游客难以理解织机运转方式与锦画内涵。锦画临近蜀锦生产区,灰尘较多,提示着观众的缺席。这种凭展品数量给潜在观者造成冲击的做法可视为是蜀锦研究所焦虑的外化。(20)俞文君:《“想象空间”的营造与拓展》,《中国文物报》2017年5月23日,第6版。由于未被认定为“蜀锦织造技艺”传承单位,蜀锦研究所没有足够的资金进行广告宣传等产品推广活动;由于传承人收入低,蜀锦技艺后继乏人(21)在笔者田野调查中,一位三十岁的蜀锦从业者放弃蜀锦研究所的工作,改行水果零售。。总体而言,蜀锦研究所的发展面临困境。

二、蜀锦空间的叙事策略

由于表述面向的差异,四个蜀锦当代空间在区位配置、路线的身体规训、前台公开展演和后台私密生产等空间叙事策略亦大相径庭。

(一)固定场地与移动路线

在蜀锦的空间叙事中,场域提示参观背景,路线有序输出信息。固定场地与移动路线被博物馆精心编织到一起,在游客游览中被激活;而产生在具体时代背景的展品也作为发声者提示着复调历史的存在。

作为地方记忆机构的成都博物馆,处于市中心天府广场的有利区位,成为成都地域性认同的凝结核与外向展示成都文化的窗口。而远在双流区的古蜀蜀锦研究所专事生产,处于人流量较少的工业区内。

蜀江锦院的选址与宣传策略形成互文:蜀江锦院位于浣花溪历史风景区,毗邻四川博物院,锦江在其间穿过,周边道路名称,如浣锦路等,凝结着古代蜀锦工人曾在锦江浣锦的历史。杜甫的诗句“晓看红湿处,花重锦官城”广为人知,这又为蜀江锦院和杜甫草堂带来隐秘的关联。其次,蜀江锦院位于原成都蜀锦厂旧址。据此,蜀江锦院在宣传册中如此定位自身:

“蜀江锦院·蜀锦织绣博物馆,其前身是拥有半个多世纪历史的成都蜀锦厂……”(22)摘自蜀江锦院·蜀锦织绣博物馆赠阅资料《成都蜀锦织绣博物馆》。

蜀江锦院和原成都蜀锦厂具有地理空间的延续性,蜀江锦院据此塑造自身为蜀锦传统工艺现代传承单位。而原成都蜀锦厂作为工厂所具备的技艺、人员组成与协作方式等要素的重要性被消解。

蜀江锦院的叙事策略还包括通过游览线路对游客展开身体规训与认知塑造。进入蜀江锦院,一层是售卖工艺品区,穿过售卖区的负一层是蜀锦展示区。将售卖区置于更为优先的位置,显示了蜀江锦院的商业属性。

“织机沿革”单元将织机从简到繁的演变历史予以呈现:腰机、脚踏提综斜织机、多综多蹑织机、束综提花织机、清代花楼机等。其展板如此介绍:

“从战国腰机到清代花楼织机,经历了漫长历史演变进程,代表着中国古代丝织技术的不断进步及所取得的成就。”

这段表述未涉及的是蜀锦织机在近代的发展:中华人民共和国成立后,蜀锦织造技艺获得了新的发展,电动铁木织机替代了木织机,龙头提花替代了手工挽花,还增加了多梭箱、自动卷纬等装置,使得蜀锦劳动生产率得到提高。有当时工人的作品为证:

“抖丝不用手,浆丝开电钮。

并捻三合一,车子遍厂游。”(23)《蜀锦史话》编写组:《蜀锦史话》,四川人民出版社,1979年,第72页。

虽然“织机沿革”单元对近代织机的进步没有进行说明,但是这种进步却在蜀锦展品中被牵带出来。蜀江锦院的蜀锦织绣博物馆讲解员对20世纪80年代的龙凤蜀锦被面的介绍为:

“时代在发展。到了近现代的工业时代,我们可以用现代工业代替手工织造蜀锦。现在大家看到的这幅锦,就是用现代铁机制造出来的……前面的图案每个都是不超过二十公分的……但是由于这一幅是用现代铁机织造出来的,所以它的图案几乎都是超过五十公分的……也只有现代的铁机才能达到这样的效果。”(24)蜀江锦院·蜀锦织绣博物馆现场讲解,录音人:孟榕,日期:2017年10月28日。

此处龙凤蜀锦被面和织机展板出现矛盾:前者由近代铁木织机所织,后者介绍到清代便戛然而止;前者昭示了蜀锦电动化批量生产情况,后者塑造了蜀锦珍稀形象——展品与“织机沿革”叙事的龃龉,由此展现。

(二)幕后生产与前台展演

依照回应时代热点的不同方式,古蜀蜀锦研究所与蜀江锦院,形成了幕后生产与前台展演的对比。

这种对比首先体现在整匹蜀锦的不同陈列方式。在蜀江锦院,整幅蜀锦被摆进展柜,辅强光,隆重展示;在蜀锦研究所,蜀锦则只是普通劳动产品,在经过质量检查后就被折好,随意地放在办公桌上。

幕后生产与前台展演的对比也体现于不同的环境营造。蜀江锦院在展示蜀锦及其文化时,着力营造优雅舒适的环境,播放曼妙的音乐,采用古色古香的装饰,努力使观者在潜意识中得到对蜀锦的审美体验,进入对蜀锦文化的想象空间;蜀锦研究所作为生产场所,装修简单,在工作时间充满了震耳欲聋、使人不适的机器轰鸣声,缺乏吸引游客的因素。

这种对比还体现在传承人的际遇与生产过程。蜀江锦院的传承人具有高曝光率,其手工织锦生产处于游客的观看、拍摄之下;而古蜀蜀锦研究所的传承人的工作日常是检查机器、检查产品,与普通技术工人无异。且由于研究所处于工业区,所以私密性较强,工人们在研究所生活,蜀锦技艺也在言传身教中得到传承。

具体而言,在蜀江锦院,“蜀锦技艺”是通过拉花与丢梭场景展现的。某蜀锦织造技艺省级代表性传承人的两位徒弟在结好花本的小花楼木织机前向游客展示拉花与丢梭工序。值得注意的是,蜀锦织造工序共包括原料前处理、图案设计、品种设计以及上机织造四种准备与织造工作、约19道工序,(25)胡光俊,谭丹:《浅谈蜀锦及其传统织造技艺》,《现代丝绸科学与技术》2013年第2期。蜀江锦院在强调上机织造工序的同时无意中忽略了对点意绘图、挑花结本等其他重要工序的展示。

在展示区大厅前有循环播放蜀锦织造技艺省级代表性传承人的宣传片和展板。宣传片和展板这样介绍某传承人:“唯一一位八十岁以下、知晓全套手工蜀锦织造技艺的大师”(26)摘自蜀江锦院·蜀锦织绣博物馆展板。。然而,蜀锦织造技艺复杂,历来是团队性生产,例如成都老官汉墓出土的15件彩绘织工木俑,每个木俑左胸都有不同的铭文区别不同的工种,(27)冯永德:《浅谈成都老官山汉墓出土蜀锦织机》,《四川蚕业》2013年第4期。而蜀江锦院打造个别明星传承人的做法,从长远来看,可能不利于蜀锦技艺的传承。

古蜀蜀锦研究所名称隐含的“科学”属性与其实际生产、生活形态的差别,则属于传统工匠群体吸纳现代技术之实践。“研究所”的名称意味着西方实证科学框架下的研究团队与场所,本身带有严肃、去个人的修辞性质,这与研究所实际生产的言传身教存在差别:蜀锦研究所是一个生产、生活一体区,既有高效生产蜀锦的车间,也有供员工休息的宿舍,既有存放蜀锦工具与原料的储藏室,也有可以为员工种菜的后院。蜀锦从业者同生产,共生活,形成了一个传承技艺、形成集体认同、高度协作的传承群体。蜀锦研究所超越其名称,与中国传统技艺传承规律暗合。

三、蜀锦当代传承生态

(一)不均衡的资源配置

作为现代城市的公共传播媒介,博物馆的叙事从选址开始。选址亦关涉其他资源的分配,诸如

资金、曝光率等。(28)陈霖:《城市认同叙事的展演空间——以苏州博物馆新馆为例》,《新闻与传播研究》2016年第8期。根据成都蜀锦空间布局,四个空间处于资源配置阶序的不同位置。由于四川博物院和成都博物馆是综合性博物馆,蜀锦在其中的展示只是较小的一部分;故此处主要论述蜀江锦院和古蜀蜀锦研究所之间的不均衡资源配置。

蜀江锦院在浣花溪历史风景区,具有优越的区位,同时它作为官方认定的蜀锦保护性生产基地,获得了国家的经费补贴用于传承与展示蜀锦。而远在双流工业区的古蜀蜀锦研究所则未获得国家认定与经费支持,处于艰难发展的状态:融资困难,无法支付工人工资,甚至有从业者放弃蜀锦事业。(29)访谈对象:胡光俊,男,69岁,成都古蜀蜀锦研究所所长。访谈人:孟榕,访谈时间:2018年4月14日。访谈地点:成都古蜀蜀锦研究所。据笔者采访胡光俊所长后整理所得。

蜀江锦院之所以可以在资源配置中处于有利的地位,有两个原因:一是博物空间再构建贴合了非物质文化遗产热;二是表演性生产贴合了大众旅游与眼球经济的需要。

作为丝织品经销商的蜀江锦院以博物馆命名,应该是其出于自身争取发展、商业宣传合法性的双重考虑。博物馆作为现代城市进行公民教育的重要媒介,对于公众认知传统技艺有着极大的影响力。蜀江锦院以“博物馆”为后缀的命名,一方面用大众对于博物馆的刻板印象,即博物馆是展示逝去的历史的场所——强化蜀锦作为“故物”的形象;另一方面显示了蜀江锦院运用公众对于博物馆的固有印象,增强蜀锦商品的历史价值,有利于其推广。

蜀江锦院的表演性生产不只针对游客,还面对数量庞大的网民。织锦演示中游客可亲眼看见织工提拉丝线,丢梭穿经,精美的蜀锦亦随之延伸。除此之外,拉花、丢梭有固定节奏、充满美感,适宜在图片、短视频为主的媒介生态中传播。

蜀锦研究所在当代的蜀锦传承资源分配序列中处于较低的位置,原因在于,蜀锦研究所复制了中国传统手工作坊的组织与生产方式,但未必符合当下社会对传统技艺的传承与展示要求。在传统社会中,蜀锦是显示地位与宣扬国威的奢侈品,但在现代化与审美受全球化风潮影响的当下,蜀锦的传统生产工艺只能作为历史存在于博物馆。蜀锦研究所虽然可以部分地运用电动机械进行技术革新,但是消费蜀锦的风潮与语境却不复存在,因此,蜀锦研究所不具备在资源分配序列中占据有利位置的因素,没有进一步展开生产的驱动力。曾有旅游公司初步计划以蜀锦研究所为景点,发展教育旅游项目,(30)访谈对象:胡光俊,男,69岁,成都古蜀蜀锦研究所所长。访谈人:孟榕,访谈时间:2018年4月14日。访谈地点:成都古蜀蜀锦研究所。据笔者采访胡光俊所长后整理所得。后来此事不了了之。教育旅游项目的搁浅自有原因:旅游作为探寻异文化或旧时光的实践,对于对象存在审美性要求,而蜀锦研究所生产的蜀锦固然美观,可是其场所的噪音和昏暗光线却不符合现代旅游语境。

(二)传统符号的失落

蜀锦,以其绚丽的图案、细腻的纹理和贵重的价值,成为古代身份地位的重要表征。如下三段文本分别关涉唐代、宋代和清代文本中锦的使用,由此可以透视锦在古代作为表征身份符号的历史。

“蛮地无桑,悉养柘蚕绕树。……锦文颇有密致奇采。蛮及家口悉不许为衣服。……蛮王并清平官礼衣悉服锦绣,皆上缀波罗皮。”

——《蛮书校注》卷七(31)(唐)樊绰:《蛮书校注》,向达校注,中华书局,1962年,第173-174页。

“是岁十月,近臣、军校增给锦衬袍;中书门下、枢密、宣徽院、节度使及侍卫步军都虞候以上,皇亲大将军以上,天下乐晕锦;三司使、学士、中丞、内客省使、驸马、留后、观察使,皇亲将军、诸司使、厢主以上,簇四盘雕细锦;三司副使,宫观判官,黄师子大锦;防御团练使、刺史、皇亲诸司副使,翠毛细锦;权中丞、知开封府、银台司、审刑院及待制以上,知检院鼓院、同三司副使、六统军、金吾大将军,红锦;诸班及诸军将校,亦赐窄锦袍。有翠毛、宜男、云雁细锦,师子、练鹊、宝照大锦,宝照中锦,凡七等。”

——《宋史》卷一五三《舆服志》五(32)(元)脱脱 等:《宋史》(第一一册),中华书局,1985年,第3570-3571页。

“初,蜀织工甲天下,特设织锦坊供御用。”

——《蜀碧》卷三(33)彭遵泗:《蜀碧》,经纬书局,1947年,第53页。

从专供御用的蜀锦织坊、服锦绣的蛮王与清平官、按照朝臣官职品级赏赐锦,到被禁止穿锦的蛮人,形成身份阶序。锦的生产及分配成为建构社会地位的实践,而这种实践也在一定程度上巩固了当时的现实,再造了等级森严的社会阶序。在《华阳县志》中,专供御用的蜀锦织坊作为王权的表征而出现。在《宋史》中,宋太祖依照官员等级赐锦作为奖赏,且每一等级锦的花纹不同。处于中央王朝外围的南诏国亦复如是:蛮人不被许可穿锦,而蛮王和清平官则衣披锦绣。蜀锦,或者范围更广的“锦”面料,作为一种符号,建构着凌驾于平民百姓的身份。

在现代博物馆内,蜀锦和蜀锦织机的参观接受则显示出传统符号的当代失落。在调研中发现:

在四川博物馆工艺美术馆,精美的近现代蜀锦被装裱在画框,投注以柔和亮光。游客大多匆匆浏览。一位女性感叹:“那布可真好看。”(34)摘自孟榕2018年10月19日四川博物馆田野笔记。

曾经象征着尊贵身份的蜀锦,在现代博物馆的展览中,更多的是以审美价值进入游客的认知。虽然审美价值与身份辨别功能相关,但在展览中,身份表征功能在静态和强调美感的效果中被无形遮蔽。相比巩固中央王朝统治网络的服饰修辞,单纯的审美效果稍显片面。而这种不全面认知,不仅与博物馆的叙事策略有关,更产生于现代游客们的知识结构与经验背景。以成都博物馆的展示为例:

在成都博物馆《花重锦官城》(先秦—南北朝)展览中,小女孩指着蜀锦织机问老奶奶:“婆婆,这是啥?”老奶奶道:“这是织布机,过去村里很多,你祖祖也会织布。不过村里的(织布机)要小一点,这个大。”小女孩指着纺织木俑问:“婆婆,那些人为啥躺着?”老奶奶答:“这些人是种庄稼的人。”小女孩说:“不对,我觉得他们是大地震之后被压在下面的!”(35)摘自孟榕2018年10月17日成都博物馆田野笔记。

成都博物馆的蜀锦展览在成品展示之外,更对其生产工具、人员分工和政治经济意义予以多面向体现。在实际展览过程中,结构复杂、表面粗糙的蜀锦织机,结合着游客的固有经验,被识别为“织布机”。“布”——这一消泯了织品阶序的统称,显出在回溯历史的“近大远小”视角中,“蜀锦”与身份阶序相关的符号价值已然失落,成为可以用织物统称概括的古老陌生织物。上述案例中对于考古俯视图中纺织木俑的理解,更糅合了观者的记忆:2008年汶川地震等带给小游客鲜明的地震记忆,被移植到对于倒落纺织木俑的理解。作为一个个例,这显示出古老的身份符号在当代语境中遭遇的部分性失效。

在博物馆外,蜀锦的走向同样显示出这种倾向:与前现代社会地位紧密相关的织物,如今在商业领域试图召唤消费者的浪漫想象,以便获取利润空间。在古蜀蜀锦研究所的产品流向中,供给“高端”服饰的蜀锦面料占大多数。(36)访谈对象:胡光俊,男,69岁,成都古蜀蜀锦研究所所长。访谈人:孟榕,访谈时间:2018年4月14日。访谈地点:成都古蜀蜀锦研究所。据笔者采访胡光俊所长后整理所得。蜀锦锦院的产品同样致力于走“高端路线”,其产品从首饰到旗袍等高档礼服,无不显示其产品的“精湛技艺”和产品所承载的“传承历史”。(37)《蜀江锦院 | 探索全新蜀锦蜀绣工艺》,http://www.shu-china.com/。其产品和前述作为古代身份表征的蜀锦,差异在于:礼服等现代高端商品可被金钱公分母化约,是商业运作和大众对蜀锦“稀缺”认知的共谋产物。相比诸如“贾人毋得衣锦、绣、绮、縠、絺、纻、罽”(38)(汉)班固:《汉书今注》,王继如主编,凤凰出版社,2013年,第33页。的服饰限制,“锦”这种传统面料的符号功能的指涉功能宣告失落。

四、结 语

成都当代蜀锦空间不仅在共时并置中显示了各个面向的博弈格局,更在历时的空间生产中折射出传统技艺的传承生态演变。20世纪上半叶,在美国学者戴谦和所代表的西方资本主义世界体系的关照下,(39)建馆历史—四川博物院:http://www.scmuseum.cn/list-1717.html。四川博物院成立,蜀锦等传统技艺作为中华传统文化的物类而被呈现。20世纪下半叶,作为城市博物馆的成都博物馆成立,其天然承担建构地方历史、书写地方文化的使命,蜀锦作为物证参与成都历史的建构。(40)博物馆简介—成都博物馆:http://www.cdmuseum.com/aboutUs.html。21世纪初,随着中国对非遗的重视,蜀江锦院成为迎合时代需要的新型蜀锦空间,兼具展示与销售功能。(41)传承历史 | 蜀江锦院:http://www.shu-china.com/index/index/history.html。而原蜀锦厂工人在自觉传承蜀锦的同时未与当下语境进行有效对话,故而处于边缘。

蜀江锦院与古蜀蜀锦研究所的境遇形成互文:蜀江锦院精致生动的空间叙事,方便游客短时间了解蜀锦及其文化。然而,蜀江锦院对于蜀锦当代发展面向(电动织机等)的遮蔽,固化了蜀锦的“故物”形象。代表蜀锦当代创新面向的古蜀蜀锦研究所则由于缺乏与当下语境的互动而生存艰难。不宁唯是,如漏斗般将资源聚集到少数地区的全球化进程,在文化上表现为传统符号的失落,这使得蜀锦等传统技艺的接受、消费与发展更为艰难。