海绵城市建设实践性策略研究

——以南方多雨地区深圳市为例

2020-06-29杨贤房张安皓

陈 林,杨贤房,张安皓,刘 山

(赣南师范大学,江西 赣州 341000)

在我国快速发展城镇化进程和城市群兴建的背景下,城市开发建设,硬化屋面、道路等基础设施,使得地面和地下的滞、蓄空间减少,80%左右的降雨形成地表径流,再加上城市的排水管网和防洪设施滞后,缺乏雨水综合利用,气候变化和生态环境污染等多方面原因,全国有31个省份面临内涝、生态系统恶化、水安全保障缺失等困扰。

海绵城市主要是城市在面对环境变化和自然灾害时具有吸收能力,能够像海绵一样“自主呼吸”:吸水、蓄水、渗水、净水;并对蓄存的水进行“释放”和利用。较传统城市而言,本质截然不同,见表1。

表1 传统城市与海绵城市的比较

1 国内外海绵城市发展现状

1.1 国外

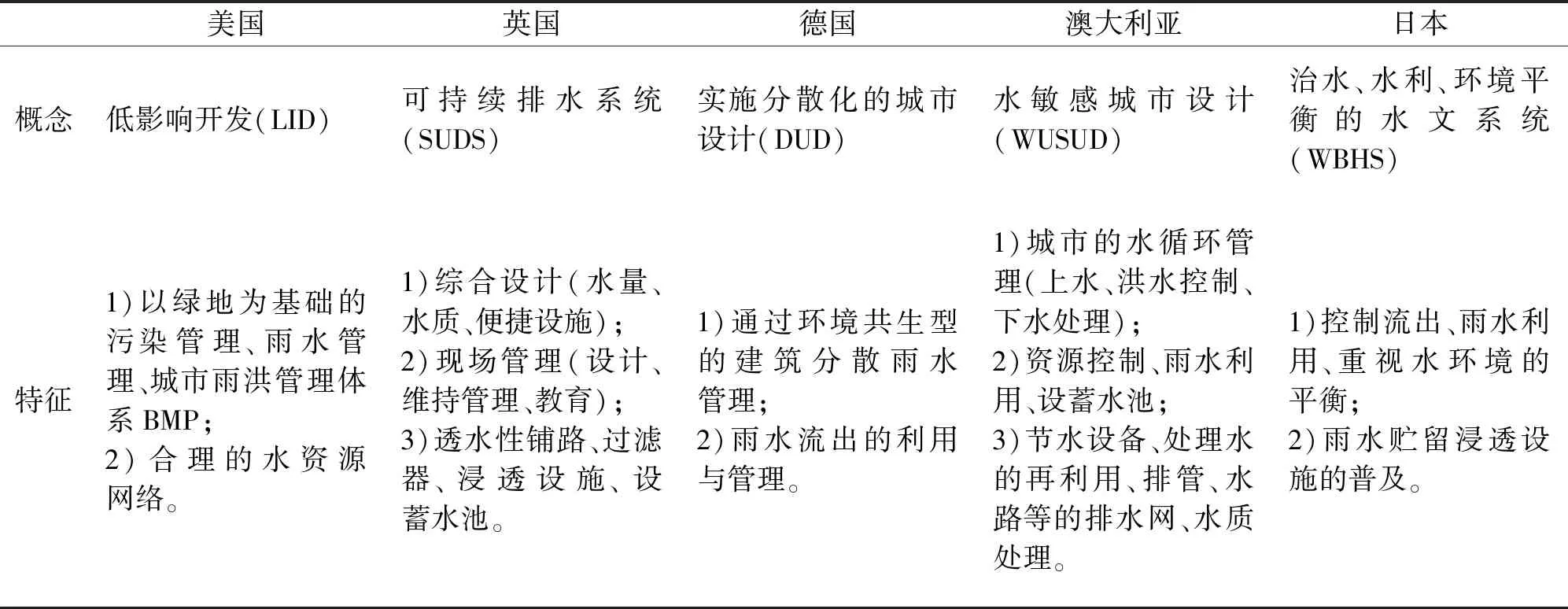

“海绵城市”在国际上的相关领域研究与实践最早由美国于20世纪70年代提出“城市雨洪管理体系 BMP”,通过控制雨水径流的源头以缓解城市由大规模开发带来的水环境问题,20世纪90年代,低影响开发模式被提出(Low Impact Development,LID),原理是人工系统的开发建设活动中,尽量模拟自然、生态的状况,进行径流水质与水量的管理,使开发后的水文状态接近开发前。目前,国际上的发展趋势是建设区域性规划设施:结合城市雨洪管理与城市空间布局以及生态景观系统,见表2[1]。

1.2 国内

海绵城市建设在国内仍处于探索阶段,但截止到2018年,国家住房和城乡建设部作出了一系列重大的决策部署,为国内建设海绵城市创造了良好的政策平台和资金保障(表3)。

表2 海绵城市建设国际案例

表3 国内主要相关政策汇总

从试点城市的分布来看,海绵城市的建设主要集中在华东、华中和西南等强降雨多发地区。

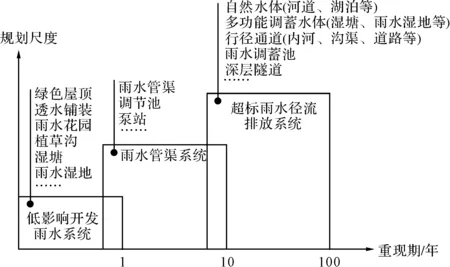

海绵城市建设具体的实施途径主要是通过保护原有水生态系统和恢复被破坏水生态、低影响开发的方式形成“自然海绵”,以及构建完善的排水防涝系统,减轻暴雨对城市运行的影响以形成“人工海绵”的方式(图1)。

图1 海绵城市的主要实施途径与组成

2 深圳建设海绵城市的现状研究

2.1 深圳市建设海绵城市的必要性

深圳市位于广东省南部沿海,境内河流众多、水系短小,全市降雨丰沛,历时短、高强度,容易在降雨集中期造成台风频发,山洪、泥石流滑坡;同时,雨水的高度集中易造成城市排水管网的满流和溢流,深圳大部分河道属于山溪性河道,河床纵比降较大,流程短,河道水位瞬时高,以及城市快速发展造成的蓄水能力下降等问题,极易形成内涝灾害[2]。比如,2018年9月的台风“山竹”,造成深圳市景区关闭,高铁、地铁停运,停工停课,道路封闭,严重影响了居民的正常生产生活。

另外,深圳水资源萎缩:因地表水和地下水的联系通道不畅造成海水的入侵,偷采地下水,使地下水受到不同程度的污染。

2.2 深圳海绵城市建设试点的成果

2016年,深圳市成功申请成为国家海绵城市建设试点城市。2018年,深圳将实现市、区、片区三级高标准海绵城市规划全覆盖,推进24个重点片区的123项建设任务,新增海绵城市面积55 km2以上[3]。计划到2030年,城市80%以上的建成区区域可就地消纳利用70%的雨水。

深圳市政府推行“规划先行,试点引路”的做法,率先将深圳市的光明新区作为“海绵城市”建设试点区,光明新区位于深圳茅洲河的中上游,占地156 km2,属于低山丘陵地貌,绿化率高,有利于雨水的入渗和地表径流滞蓄[4]。

光明新区在推进低影响开发综合利用的工作中,深圳市主要做了以下工作:

深圳市政府、多部委相继出台了多个政策及文件,落实制度围绕深圳海绵城市建设阶段性目标,针对当前突出问题,实施具体可操作的奖励激励措施,发挥财政资金引导作用,开展海绵城市建设领域的研发创新、规划设计、标准或规范制订等工作。光明新区建设在确立“绿色发展”理念后开始探索综合管沟、再生水利用、低冲击开发等系统化实施。由于“跨界规划”需要多个部门和专业的相互管理融合,以满足建设实施中多重目标需求,政府开辟绿色通道,保证建设项目同时规划、同时设计、同时建设,缩短从项目立项到建设执行的过程。

深圳市发改委、规划、建设等相关部门相继出台了《城市规划低影响开发的技术指引》《深圳市低影响开发雨水综合利用技术基础规范》《光明新区雨洪利用规划》《启动区低冲击开发详细规划》《建设项目低冲击开发雨水综合利用规划设计导则》等多个规范指导建设实践。

高标准建设示范项目加速推进工作进程。新区内建设了包括公共建筑、市政道路、公园绿地、水系湿地、居住小区和工业园区等18个示范项目,采取绿色屋顶、雨水花园、透水铺装、生态停车场等措施(图2),并出台相应标准和工程评估工作以支持创建[5]。

图2 具体措施

3 针对多雨地区海绵城市建设策略

1)针对性地建设各个地方的海绵城市技术标准、资料库和技术咨询团队,包括气象水文地质资料、种植物资料库、展示效果数据库以及针对会影响综合径流系数的查算普表:透水率、降雨重现期、土壤类型等内容,简化和完善海绵城市从愿景到实现的路径。

2)低影响开发建设,完善灰色基础设施和低冲击雨水综合利用设施。

根据气候统计资料,中国实际上90%的降雨都来自于境外的水汽过境,只有自身5%蒸发作为本地区的降雨,即自身水汽蒸发到天空中降到本地区非常少,大量的还是来自于过境水汽,华南地区包括深圳市外循环占全国区域之首,它的降雨受外界的扰动非常大,而面对暴雨或极端天气台风过境而产生的一些不可控的人工灾害,海绵城市解决能力相对有限,大部分需通过灰色基础设施来解决,所以对于南方多雨地区,需要开发低冲击雨水综合利用设施控制中小雨。根据“深圳市光明新区建设项目低冲击雨水综合利用规划设计导则 2014”制成深圳降雨控制率与设计降雨量的关系,见图3。深圳市光明新区建设项目低冲击雨水综合利用设施控制30 mm中小雨的设计降雨量,可实现年均雨水径流控制率不低于70%,从而控制建设项目的径流总量、峰值流量和初期污染物。

图3 深圳降雨控制率与设计降雨量的关系

3)海绵城市建设的选择主要根据场地的限制以及所要处理的目标污染物采取相应的措施。比如针对道路,主要应与场地开发的系统相结合;针对建筑小区,人们就更注重它的景观效果; 针对学校,需保障安全性,并结合教育意义,趣味性与互动性;针对公园,就须结合知识普及、生物多样性和多专业。工业区就是节水工艺等相结合。还要注意在项目建设施工中,防止建设场地水土流失,污染、淤积受纳水体。在建成后,要做相应的管理维护,比如管理维护草沟、雨水花园、杀虫剂、肥料等,避免影响地下水、受纳水体等。

4)需要考虑尽快开展适合深圳市情况的海绵城市建设商业模式创新, 吸纳更多的社会资本参与

到海绵城市应用建设中, 将资源变成资产、资本,将财富进行增值。对于目标和指标制定、示范项目选取、机制体制建设等方面必须结合本地实际需求和自然特征,因地制宜地建设。

海绵城市是现代城市发展的必然趋势,任重道远,我们需要借鉴国外先进的实践经验,建立健全建设机制体制,因地制宜地建设。