疫情防控下的街区规划与改造再思考

2020-06-29谈嘉华吴伟进

谈嘉华,吴伟进

(1. 棕榈设计有限公司上海分公司,上海 201799;2.杭州市城市规划设计研究院,浙江 杭州 310012)

2020年新年伊始,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情在武汉暴发,并逐步蔓延至全国。为了阻断疫情的传播,我国付出了巨大的代价,武汉封城、全国工作停摆近两个月,对我国的社会经济运行产生了严重的影响。近期欧美也出现了新型冠状病毒肺炎(COVID-19)暴发态势,3月11日世界卫生组织(WHO)官宣新型冠状病毒进入全球大流行状态,但是我国目前的疫情已经大幅好转,复工生产正在逐步恢复中。作为城市规划工作者要深度思考一些问题。

一场疫情让我们重新认识了城市的街区空间。城市作为人口密集聚集的地区,如何应对此类重大公共卫生事件,近期各专业人士从智慧城市建设、城市的韧性、城市治理等角度进行了多方面的思考。本文试图从街区规划与改造的层面作一些阐述。规划意味着下一步的开发和管理,改造意味着目前的街区该如何提升整治,可以更好地应对类似的防疫备战模式,以期我们的城市空间环境更为健康安全。

1 街坊尺度如何适应网格化管理

此次动员全民防疫、集体宅家,基层的社区工作可谓重要之极,网格化管理与属地绩效制成为全国推行的工作方式。这就带来了各地区针对住宅小区的半封闭式管理的举措,以期在自己管辖的“网格”内做好防疫管理工作。杭州于2020年2月5日,上海于2020年2月8日宣布全市所有小区采取封闭式管理。杭州的8 000多个小区和上海的13 000多个小区,绝大部分实现了“准封闭式管理”。2月14日,疫情重灾区武汉市疫情防控指挥部才发出通知,所有住宅小区都要实施封闭式管理,一个小区只保留一个出口。

在这样的态势下,有围墙的小区缩减出入口数量(通常减少至1个)、加强门岗力量,而那些没有围墙的老旧小区则搭建起临时“围墙”、增添门岗。在此时出现了半封闭小区管理是对近些年提倡的开放式街区持否定态度的言论,一篇“街区制的梦想破灭了”的文章开始在朋友圈里传开。此文提到在2015年的城市工作会议中提出的“新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区。已建成的住宅小区要逐步打开,实现内部道路公共化”。但是在如今的疫情影响下,认为各地住宅小区封闭或半封闭式的管理通知,让街区制的梦想破灭[1]。那么,提倡开放式街区是否就是与出于防疫需要的半封闭式小区管理相悖呢?我们还是看这篇文章里举的一个负面案例——武汉市汉阳区洲头街红建社区。该社区是老旧小区,当地人习惯称为“红建村”,社区拥有近3 000人住户,内部道路交错,原本四通八达,为了完成封闭式管理,街道画了一个“大圈”,临时搭设超过2 km的外围围挡,仅在社区东南侧留下一个出入口,而两天后北侧围挡就被人扒开三个出口,社区又重新拉了围挡才把其封闭起来。是什么让这里的居民如此不配合防疫工作?要知道防疫工作最后就是落实到人,尽管各类防疫的手段不断涌现,最后还是要靠人的配合才行。在红建社区的案例里,笔者认为是这个临时被围合起的社区规模太大,才降低了人们的配合度。虽然没有找到红建社区的详细图纸,但从超过2 km的外围围挡不难猜测它的围合范围相当大。而如此庞大规模的社区,仅仅只有一个出入口,也难怪当地居民会为了买菜去扒开临时围墙(图1)。而笔者1所在的上海浦东某街坊小区的规模在100 m×120 m的地块,平时小区的出入口有一正门与一侧门,此次特殊时间仅可使用正门,对生活的影响微乎其微,大家配合程度相当高。而笔者2所在的杭州求是新村,从北面绕到南面入口要十多分钟,有些人再到最北面的住宅又要七八分钟,尽管居民比较配合,但是,不少人还是怨声载道,老年人出行更是气喘吁吁。

图1 红建社区临时围挡

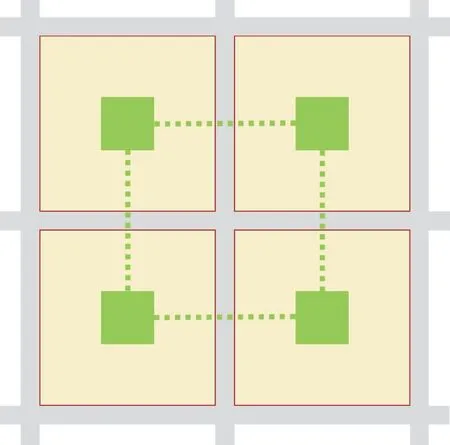

也许将一个临时围合起来的老旧社区与常规的普通街坊小区比较可能并不适合,但我们回到倡导开放式街区的出发点与小区封闭防疫的出发点来思考。早在2015年城市工作会议提出推广街区制伊始,关于如何理解推广街区制就有过一番争议与讨论,其实推广街区制的初衷是为了优化街区路网结构,实现“窄马路、密路网”的城市道路布局理念,并不是一味的全开放,让每一栋楼宇畅通无阻地直接与城市挂钩,它反对的是超大规模的封闭地块[2]。因此,对于新区建设中应以提高路网密度、控制地块规模为手段,而在已建成区,有条件的小区,应将一个大尺度的封闭式小区或大院拆分成几个闭合的小组团,打开内部通道、改善城市“微循环”。

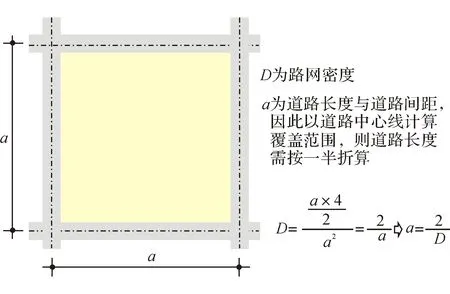

由此可见,我们应当探讨的是什么样的街区尺度在临时被封闭起来时不会对人们原本的生活造成太大的影响,居民们更容易理解与配合。理论上小区街坊的尺度越小,当它被封闭时所带来的影响便越小;当然在每个封闭小区管理时至少需要一个门禁的情况下,小区以比较理想的方形地块来计算,小区里以最不方便的用户来考虑。其距离是L=1.5a(图2),至最远点办事或坐公交,其距离可能是L=3a以上。

图2 小区里最不方便用户出行线

平常讲15 min生活圈,也就是一般居民上班购物出行基本要求步行在15 min以内,心里绕道距离不超5 min。那么我们揣度一般人的步行速度为65 m/min,则小区尺度规模在200 m左右见方比较合理。而如果是那些动辄四五百米见方的地块,在疫情特殊时间段最远出行时间将大大超过15 min,会令居民难以忍受。在2016年初《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中,关于优化街区路网结构,关于开放式街区,提到至2020年,城市建成区平均路网密度提高到8 km/km2。同样为了方便计算,我们模拟一个假想的正方形地块(图3),经粗略测算道路网格为250 m的间距密度时,路网密度达到比较理想的8 km/km2。

图3 理想正方形地块路网密度计算

所以,在规划设计理念上要区分街区与小区的概念,设计适度规模尺度的街坊。笔者认为未来街区对150~200 m见方的街坊应当是倡导方向,而最大不应超过250 m左右见方。另一方面,规划管理上要严格规划督查制度,杜绝随意修改控规,随意取消规划支路,避免在面对与大型开发商博弈的过程中将城市支路妥协为小区内部道路,改变其市政公用性质,令街坊尺度超出适度的规模。

2 街区空间的开放性与封闭性

此次疫情防控工作中,居住小区的半封闭式管理强化了门禁管理,除了拦截非本小区的人员、快递员、外卖员等,还要承担测量进出人员体温、登记回程人员信息、劝阻隔离人员外出等一系列的工作,除了小区原本的门卫,还有不少是社区工作者和志愿者参与到这项工作中,小区门口成为小区与外部城市空间的缓冲地带。然而,由于各个小区品质参差不齐,不少小区入口处的空间非常紧凑,工作人员只能简易地搭一张桌子,有的连搭桌子的空间也没有,只能是几个人站在门口守卫,他们缺乏必要的遮风避雨、轮换休息、个人卫生的空间。而另一方面,由于快递与外卖都不允许进入小区,大量的快递件堆积在小区门口,人们又聚集在小区门口寻找自己的快件,导致另一种混乱与聚集风险。虽然后续有部分小区在门口搭建起简易的架子来堆放大家的快递,但快递的安全性还是无法解决,更多的情况是快递员蹲守在小区门口,大量快递件堆积在小区门口(图4)。而可以做到无接触快递服务的智能快递柜,却因为摆放位置缺陷(深入小区内部)或老旧小区无空间摆放等因素,在此次疫情中难以发挥应有的作用。

图4 某小区快递堆放情景

防疫工作防的是病毒,而不是仅仅执行冰冷的规则,我们的防疫工作中需要有温度,需要对人的关怀。对参与门禁管理的工作人员,我们希望给他们提供一定的遮蔽休息空间,而对于快递外卖等,我们希望可以让他们在小区门口利用智能快递柜来有效率地递送。而要做到这些,则需要小区的入口处能留出一定的空间来承担这些功能,这其实可以类比居家的“玄关”或“门厅”,是小区与外部城市空间连接的缓冲空间。事实上,一些高品质的商品房小区已经留出了小区出入口的缓冲区(图5),但是,有的老小区可能是出于经济与追求土地利用效率的原因,有一些完全是规划理念上的问题,留给小区出入口的空间非常有限(图6)。由此想到,是否可以将每个小区配建要求的公共开放空间/公共绿地与小区出入口的缓冲区有机结合,这样既可以在日常生活中成为居民们休憩交流休闲的空间,也可以在类似防疫的特殊时间段添置临时设备,成为基层网格化管理的工作场所。

图5 某小区留出缓冲区的良好情景

图6 某小区未留出缓冲区的尴尬情景

居住小区的设计中一般会有一定的集中开放空间/公共绿地,一种是内向式的布局,将集中开放空间/公共绿地设置在小区内部中央;另一种是外向式的布局,将集中开放空间/公共绿地设置在小区与城市的交界处,对城市开放。无论是内向式还是外向式,这两类模式实际上在设计领域一直存在,但由于景观资源独享的思维惯性与国人对闭合院落的环境渴求,内向式布局的空间模式是一种比较普遍的做法(图7)。

图7 公共绿地内向式布局的空间模式

图8 公共绿地内外兼顾布局的空间模式

由此可见,历经此次疫情,我们希望居住小区未来的公共开放空间/公共绿地可以开放一些,可以将集中的或至少有一部分的公共开放空间/公共绿地设置在小区与城市交界之处(图8),在城市改造中,可以拆除一些裙楼,作为开放空间,以利于我们能灵活应对一些突发的公共事件。另外,由于小区出入口是小区居民出入的必经之路,将小区集中的公共开放空间/公共绿地设置在出入口处,也利于小区居民在此休憩交流社交,利于社区的凝聚力培育,利于社区居民更好地配合基层工作,利于街道的景观塑造。

3 注重街区的混合性

简·雅各布斯在《美国大城市的死与生》中写道:“试想,当你想到一个城市时,你脑中出现的是什么?是街道。如果一个城市的街道看上去很有意思,那这个城市也会显得很有意思;如果一个城市的街道看上去很单调乏味,那么这个城市也会非常乏味单调。”[3]街道是一个城市给人们带来的第一印象,人们通过街道来认知城市、阅读城市。而街道生活就是让人们认知一个城市特征的最佳途径,也是展示城市特色风貌的最主要的场所。所以,街区规划与改造中考虑景观丰富性,文化多元性就在设计城市。街道需要共享、共融、人性化,需要百年老店,历史记忆,开放绿地等。

现在,一方面是国内疫情好转,另一方面国际疫情形式严峻,防止国际输入型感染压力大。但是复工生产、复苏社会经济也已经到了急迫阶段,我们需要谨慎小心、逐步复工生产。除了工作场所的消毒防疫,复工另一个需要注重的是交通出行的安全。由于切断病毒传播的核心要点是减少人际接触,这就使得原本便捷的公交出行变得令人担忧。因此人们在可能的情况下首选步行、自行车出行。在这样的情况下,审视城市街区环境如何改进,让步行、自行车出行变得更容易,是此次疫情带给我们的思考。在城市有机更新之中要更加注重街区的混合性。在此,我们提出以下三方面的思考:

3.1 城市功能混合,实现职住平衡

无论是新城区建设还是旧城更新,一定区域范围内都应有一定程度的混合居住功能与产业功能,提供就业机会的同时也提供居住生活的空间,避免出现过多的长距离通勤。有些工厂企业用地,退二进三,不一定都是房地产,尽可能改造为办公写字楼、创意园。现在各城市都在抢人才,购房入户政策基本没有变,人才引进来了,住房有了,就业空间也需要重视。近几年杭州每年引进30多万人,按人均20 m2,也需要600多万m2的写字楼,如果是车间实验室那就更加多了。最近,杭州市主城区的工业用地改造,允许其提高容积率,建设创新性产业写字楼,是比较明智的好政策。

3.2 混合阶层,避免阶层单一化

城市机能的运转需要各个阶层人士的共同参与,应当避免老城更新中好地段阶层单一化。老旧社区要有机更新,主城区也要提供经济房、保障房、廉租房,给各阶层的员工提供就近居住的可能性,实现步行上下班。近几年,上海的旧城更新从“拆、改、留”转变为“留、改、拆”的思路,尽量让老城区留下多样化的人群。而杭州的一些新楼盘审批中就规定要配建若干比例的廉租房、人才房。这些措施无疑是比较明智的好政策。

3.3 重视共享自行车(电瓶车)网络的建设

城市街区的改造要转变机动车优先的思路,注重步行路权的同时也要同步重视自行车路权的建设。目前上海核心城区几乎没有自行车道了,杭州也在变窄变无。建议在结合城市绿色开放空间系统里,开辟时段性专用的自行车绿道网,在上下班高峰时段,休闲绿道可以为上下班自行车通行。同时挖掘老城区内适合共享自行车骑行停放的空间与道路(图9),形成安全的城市自行车(电瓶车)道网络体系,让人们可以在中距离时选择自行车出行。

图9 利用边角零地的共享自行车场

4 结 语

此次疫情防控背景下的街区规划与改造思考,看起来有些“老生常谈”,有些是设想提升,但我们需要明白的不管是紧急临时的防疫工作,还是日常的城市设计工作,这些工作的最终目标是为了让人们更健康、更好的生活,以人为本的价值取向是不变的。恰如AECOM亚太区高级副总裁刘泓志先生所说的“城市设计最终不是形态的设计,而是一种公共关系的设计”[4]。我们希望这种公共关系是具有人情味的、有弹性和灵活性的,能在紧张防疫的同时,通过更好的城市街区空间能让防疫政策执行者实行更具人性的管理,也希望城市日常的空间建设能为偶发、突发的公共事件预留变通空间。