数学学习需要反思

2020-06-15张齐华

张齐华

摘要:数学学习中的反思,是指学生在从事数学学习活动时,对数学学习的过程、结果、条件、信念等进行的持续性、批判性审视和思考,以对后续数学学习活动做出调节和完善。它可以让学习更完整、更深入、更可持续。数学教学中,提升学生的反思意识和能力,要做到:为学生创造多样的反思机会,具体包括在课前预学中尝试反思,在课中学习中即时反思,在课尾回望中系统反思,在阶段梳理中主题反思;给学生提供专业的反思指导,具体包括用行动催生学生反思,用方法引导学生反思,用评价校正学生反思。

关键词:反思学会学习数学教学

让学生学会学习,是学校教育与学科教学的出发点和归宿。为了实现这样的目标,我们让学生经历学习的完整过程;我们关注学习方法的渗透和指导,关注策略性知识的教与学;我们给学生创造应用知识的场景,以检验其是否真正掌握了学习方法……种种努力,都为让学生“学会学习”的核心目标的实现提供了可能。

不妨从“反思”这一角度,对如何让学生学会学习给出一些新的思考。因为没有反思,就没有真正的学习,更难以实现“学会学习”。

先来看一个故事:

有两个拾穗者,他们每天都会外出拾穗。唯一不同的是,一个拾穗者只管每天外出拾穗,不做其他的思考;而另一个拾穗者每天外出拾穗以外,晚上回家后还会对当天的情况进行思考:为什么今天拾的穗比以往多?是因为花费了更长的时间,还是因为选择了不同的麦田?为什么今天拾的穗比以往少?明天要不要根据这样的原因调整拾穗的时间或路线?……就这样,日复一日,第二个拾穗者比第一个拾穗者拾回的麦穗越来越多、越来越好。

从这个故事中,我们不难发现,第二个拾穗者不仅是一个优秀的劳动者,也是一个优秀的学习者——一个善于反思并通过反思不断优化自己实践的学习者!

好的学习需要反思。

一、叩问:数学学习中反思的内涵与价值

(一)内涵解读

何为反思?是指个体对活动的过程、结果、条件、信念等进行的持续性、批判性审视和思考,以调节、完善后续的活动。而数学学习中的反思,则是指学生在从事数学学习活动时,对数学学习的过程、结果、条件、信念等进行的持续性、批判性审视和思考,以对后续数学学习活动做出调节和完善。

这里,反思的主体是学生,教师对学生的反思只能起到引导和促进作用,并不能代替学生进行反思。教师既要引导学生回顾数学学习的过程,判断学习结果的优与劣,还要透过学习的过程与结果,探究影响其发生的外在条件与内在信念。唯有如此,学生才有可能找到影响自身数学学习的关键因子,并对后续学习做出调整与优化。而这正是反思的目的所在。

(二)价值探寻

1.反思可以让学习更完整。

学生的学习应该经历“独立思考—团队分享—对话建构—反思优化—练习反馈”的完整过程,并形成一个螺旋上升的闭环。反思环节的缺失,让学生学习的闭环被打破,导致学习活动不再完整,自然很难取得高品质的学习效果。

2.反思可以让学习更深入。

经历学习活动本身,只是数学学习的初级阶段。而对学习活动进行持续性、批判性的审视、思考与提炼、优化(如:提出的问题是否真的有价值?进行的思考是否真的清晰、准确、有效?解决问题的过程中,是否遇到了困难,又是如何解决的?),并对后续学习活动提供有益的借鉴和启迪,才是更深层次的学习。所谓的深度学习,离开了必要的反思,必然是无法实现的。

3.反思可以让学习更可持续。

从经历学习到学会学习,一个重要的转变就在于,学生对学习要有一个主体性把握感。而这种感觉仅仅通过不断的重复性学习是无法天然习得的。学生需要在学习过程中不断反观自己的学习活动,反省达成这般学习成果所依赖的条件,分析学习条件与学习过程及结果间的逻辑关联。只有建立起这样的逻辑关联,学生才可能在离开教师的帮助时,实现自我学习,建立自主学习的内生方法系统、动力系统和纠偏机制,从而真正实现学会学习的核心目标。

(三)现象分析

反观当下的数学课堂,除了学生在学习过程中自发的、内隐的反思活动以外,真正由教师自觉主导的学习反思可谓凤毛麟角。导致这种现象发生的原因,大致有如下几个方面:

1.学生的年龄制约。

反思本质上是对自身思维活动的再思考,属于元认识的范畴,因而对学生的生理和心理特点有着特定的要求。年龄越大、年级越高,学生从事反思活动的实效性就越能得到保证。然而,这并不能成为小学生不能进行反思活动的依据。事实上,任何年龄阶段的学生都具备相应的反思意识和能力,只是小学阶段的学生的反思意识和能力相对较薄弱。因此,我们不需要对小学生提出过高的要求,而需要给他们的反思提供具体的指导和清晰的支架,以确保他们同样可以在数学学习中开展有益、有效、有针对性的反思。

2.教师的错误认识。

有些教师并不认同反思对于学生数学学习的价值,觉得既浪费时间,也不会带来实际的效益。事实上,反思给学生带来的效益的确不是短时间能够看出来的,它需要一个漫长时间的积累。有些教师尽管认同反思的价值,但只是把反思简单地等同于回顾,只关注学生对学习过程和结果的回顾,忽略了学生对过程中得与失的总结。这样,反思的真正价值就很难得到体现。长此以往,教师主动引导学生开展反思的积极性自然就得不到保证。

3.教材的编排缺失。

我们系统梳理了当下主流的几个版本的小学数学教材,发现各版本教材都或多或少地在某些具体的学习内容中设计了反思的环节,主要集中在计算后的验算、解题后的回顾上。苏教版小学数学教材在“解决问题的策略”与“探索规律”两大板块中精心设计了反思活动,对教师的教学是很好的引导和示范。但是,在其他板块中,反思活动体现得并不充分,也不够明显。有些看似是在引导学生进行反思,实则只是在引导学生回顾学习过程,而没有引导学生对学习经历进行深入提炼。教材是教师组织教学活动最重要的载体与线索来源。教材编排中学生反思活动设计的缺失,是影響学生反思的重要原因。

二、探索:提升学生数学学习反思意识和能力的路径

在具体教学中,教师如何引导学生进行有层次、有序列、有效度的反思,以提升学生的反思意识和能力?下面,笔者结合多年的小学数学教学实践,从创造机会与提供指导两个维度,分享一些做法。

(一)为学生创造多样的反思机会

只要教师拥有数学教学的专业自觉,学生的反思机会俯拾皆是。

1.在课前预学中尝试反思。

当“先学后教”成为一种新的教学样态时,学习单自然就成为学生开展预学的重要载体。通常,在学习单中,我们更加关注如何设计合适的学习任务,帮助学生理解数学概念、掌握算理算法、解决数学问题,进而发展学生的数学思维。其实,还可以在此基础上,设计合适的反思任务,让学生既经历解决问题的过程,更能够对解决问题的过程和结果进行反思,必要时还可以对解决问题的方法做出调整和完善。

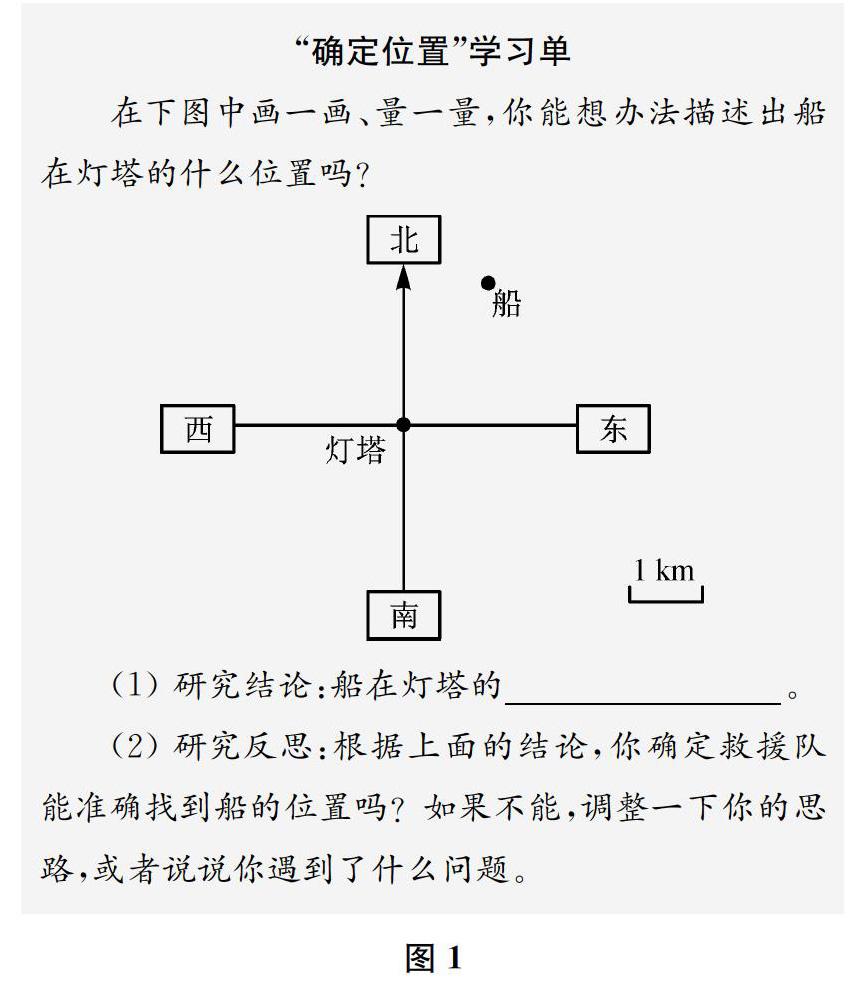

比如,设计《用方向和距离确定位置》一课的学习单时,我们在原有学习任务的基础上,增加了反思的要求(见图1)。

实践证明,当教师对学生提出相应的反思要求时,学生完全有能力对前期解决问题的过程做出必要的反思,甚至做出调整和完善。当然,在最初的实践中,学生的反思还是比较稚嫩的。但是,随着实践经验的不断积累,加上教师的必要引导和点拨,学生的反思意识和能力有机会得到不断提升。

2.在课中学习中即时反思。

数学学习中,反思无处不在。学生完成了一些相对重要且具有一定反思价值的学习任务后,教师可以即时引导学生对刚刚的学习活动进行反思。这是培养学生反思意识和能力的重要契机。

比如,《表面涂色的正方体》一课,教师给每个四人小组发了由表面涂色的大正方体分割成的27个小正方体,并要求学生在1分钟内将其还原成原来的大正方体。显然,如果没有足够清晰的分工与合作以及对27个小正方体与原来的大正方体之间关系的充分理解,这几乎是一个不可能准时完成的任务。事实也的确如此。面对这样的情形,如果教师让学生再尝试一次,学生只不过多了一次挑战的机会,思维并不会因此得以进阶。但是,如果教师给学生创設一次反思的机会,比如引导学生思考“究竟是什么原因导致任务的失败?”“如果再给一次机会,你们将如何完成这一任务?”“这一次的失败对于今后完成类似的挑战性任务会有怎样的启示”,那么可以想见,因为有了对失败经历的深入思考,学生既可以找到失败的原因,为第二次解决问题提供有效的借鉴,也可以将这一特定活动中获得的启示一般化,为未来解决类似的问题提供可资借鉴的思路和方法。而这,正是反思能够给学生带来的教益。

3.在课尾回望中系统反思。

每一节课的结尾,是引导学生进行系统反思的最佳时机。当下数学课堂中的反思活动,基本都发生在这样的时段里。不过,很多教师在教学过程中存在一些误区,影响了学生反思的实效性。

比如,有些教师误将反思等同于回顾,只引导学生借助板书或课件对整堂课的学习过程进行回顾,全面梳理每一个环节和重要的细节。由于缺乏对学习过程中得与失的原因探寻与经验总结,此时的反思只浮于表面,而很难达到经验概括与方法提炼的层面,有效性得不到充分的保证。

再如,有些教师误将反思理解为回顾学习收获,引导学生结合板书或课件将整堂课的重要知识点“通读”一遍。这样的收获往往停留在板书或课件上,这样的反思形式大于内容。

其实,整堂课的反思,既应该包括对学习过程和结果的整体回顾与梳理,更应该包含对学习过程中成败得失的回忆与总结。

比如,《圆的面积》一课,教师不妨引导学生结合如下问题展开反思:(1)回顾整堂课的学习,你是如何探索出圆的面积计算公式的?(2)学习过程中,你遇到的最大困难是什么?你又是如何成功解决问题的?(3)这堂课的学习,给你留下的最大启发是什么?把你的成功经验与失败教训,选择要点记录在数学书或笔记本上。

虽然仅从这一节课上,学生很难获得全面、系统的反思经验,但一课一反思,一课一进阶,日积月累,学生的反思意识与能力就会在这样的过程中得以涵养与提升。

4.在阶段梳理中主题反思。

每一周或每一单元学习结束后,教师可以引导学生对本周或本单元的学习进行有针对性的主题反思。最典型的主题反思载体就是错题整理。

在具体操作中,我们往往会根据不同年级学生的实际情况,提出不同的要求。比如,对于一、二年级学生,我们只要求进行“错题订正型”反思,重订正过程,辅以口头的原因说明。对于三、四年级学生,我们要求进行“错题归因型”反思,既完成错误的订正,也探寻错误的原因——探寻错误原因的过程正是深入反思的过程。对于五、六年级学生,我们则要求进行“错题迁移型”反思,在完成错误的订正,探析错误的原因后,举一反三,将反思所得类比迁移到相似的问题情境中——这样的反思对学生的要求显然更高,但是更能将特殊的学习经验上升到一般的方法层面,对学生的启发也最为显著。

(二)给学生提供专业的反思指导

在合适的时机给学生提供适宜的反思任务,只是学生反思意识与能力生长的基本前提。在具体的反思情境中,教师还要发挥更多的作用。

1.用行动催生学生反思。

首先,教师自身要具备反思的意识与能力。作为教师,每天的教学活动同样充满着不确定性,得失之间也存在着大量值得反思的契机。如果教师能够时时对自身的教学活动做出反思,并结合反思调整教学行为,这样的过程,虽不必处处告知学生,但会让学生耳濡目染,从而教师的反思性意识以及由此衍生出的反思性行动,必然会对学生产生积极、深远的影响。所谓“桃李不言,下自成蹊”“身教重于言传”,就是这个道理。

其次,教师要在课堂教学中,对反思现身说法。教学相长的课堂中,教师与学生都是学习者,都是学习共同体中的重要成员。学习过程中,学生遭遇困难或超越自我时,如果想反思而不得要领,教师不妨以学习者的身份换位思考,站在学生的立场上,和他们一起反思。这样的行动,既可以帮助学生掌握反思的一般流程、方法和技巧,也可以深化对学生乃至学习的理解,提升自身的教育智慧。

2.用方法引导学生反思。

反思本身有其复杂的流程与科学的方法。如何帮助学生有效展开反思,教师的方法引导显得尤为重要。

倘若学生回顾已有的学习过程和结果时,得到的是积极的学习体验,教师就要引导学生从如下几个方面进行反思:总结学习经验、提炼学习方法、优化学习过程、深化学习观念。

倘若学生得到的是消极的学习体验,即发现原有的学习活动并没有达成预期的学习成果,教师不妨引导学生从如下几个方面展开反思。首先,要发现问题,看看问题究竟出在哪里。找准问题,反思就走对了关键的第一步。其次,要清晰地界定问题,从模糊的感觉中厘清问题的关键和本质所在。这一步,可以理解为问题的聚焦与澄清。再次,就应该进入确定方案的环节了。发现并界定问题不是终点,还要对如何解决问题提出假设、拿出方案。最后,要对方案本身进行验证,以确定其是否真正可行。

比如,《角的度量》一课,面对个别学生常常量错角的度數这一问题,笔者结合上述四个环节,引导学生进行结构化的反思。首先,引导学生发现,错误的原因主要在于看错量角器的内、外圈刻度。进而,引导学生弄明白,看错刻度的根本原因在于没有理解角的度量的本质在于“借助量角器弄清某一个角里包含多少个1度的角”,从而真正发现问题的关键所在。在此基础上,学生提出,量角的时候,索性不从0刻度量起,而将角的两条边任意对准量角器中的某两个刻度,此时要判断角的大小,就需要了解里面究竟包含了多少个1度的角,而不会轻易被量角器的内、外圈刻度干扰。当然,对于这样的假设是否合理,笔者又引导学生进行了验证。事实证明,这样的方法至少对这一学习个体是有效的。

可以看到,正因为教师对学生的反思给予了精准的方法引导,学生才完成了一次完整的反思活动。这样的经历,对于学生在后续学习中进行科学、有效的反思,无疑有着重要的启示作用。

3.用评价校正学生反思。

面对学生或肤浅或深刻,或零散或系统的反思活动,教师应该及时予以中肯的评价。

比如,对前文提及的对照板书或课件“通读”收获式反思,教师应果断叫停,必要时甚至可以擦除板书,从而引导学生从显性的知识中跳出来,转向对学习过程、学习体验的思考与关注。

再如,发现有学生将每堂课的学习所思、所悟、所获,有序记录在数学书或笔记本上时,教师要及时将优秀的样例展示给全班同学,发挥榜样在学习团队中的影响力。

又如,面对品质卓越的错题整理本,教师要通过“晒一晒”“学一学”“比一比”等活动,将少数学生的优秀反思经验转化为更多学生的反思财富。

总之,无论面对怎样的反思,教师一定要及时做出准确、恰当的评价,引导更多学生模仿、借鉴、优化,从而让每一个学生的反思意识和能力都得到有效的提升。