自然与民生:清代云南雹灾时空分布及其成因研究

2020-06-01杜香玉

杜香玉

(云南大学 西南环境史研究所,云南 昆明 650091)

雹灾是云南气象灾害中较为严重的自然灾害类型,有清一代,云南冰雹灾害的影响远大于清以前,对人、生物以及非生物等造成较大影响。历史学、灾害学领域的学者对历史时期雹灾进行了初步研究,主要集中于雹灾的时空分布和特征分析,较具代表性的有从历史学视角通过历史文献资料分析对历史时期雹灾展开研究,有从灾害学视角利用统计分析方法对历史时期的雹灾的时空分布进行研究,近年来的研究多从宏观、区域层面探讨,以量化统计为主,缺少具体细致的分析,对其特殊性分析不够深入,且对清代云南雹灾时空分布和成因的专门性探讨较少。因此,本文在史料分类整理、分析考辨的基础上,探讨清代云南雹灾记录的特点、时空分布及特征,藉此对清代云南雹灾的自然及人为成因进行深入探究,在此基础上梳理官方及民间对于雹灾的应对,冀望推动清代西南边疆灾害史的研究。

一、清代云南雹灾记录的特点及时空分布规律

清以来,文献种类逐渐增多,正史、奏稿、地方志、笔记、碑刻、族谱、诗歌之中不乏雹灾记录。其中,地方志记载最多,正史、奏稿次之,笔记、诗歌中较少。现以清代云南地方志为基础,探讨雹灾记录的特点,并对相关记录进行量化分析。

(一)文献中雹灾记载的特点

清代云南雹灾的记载内容更为详细。关于云南雹灾的灾赈方面记录集中在正史、奏折、实录之中,但灾况描述较为笼统。关于雹灾发生的时间、地点、灾情等记录集中在地方志记载之中,人物志、艺文志、笔记类文献中也有少部分将冰雹的形成与阴阳五行、地方风俗结合起来,但具体的灾害救济举措等较为分散①[1]。本文以地方志记载为主,对文献中雹灾的详细描述进行整理、分析,如表1。

从表1可以看出,清代268年中,云南冰雹灾害暴发频次远胜于前②[2]320,不仅严重影响到人们的生产生活,更威胁动植物生存。从雹灾发生时间段来看,光绪年间,雹灾发生频次达到顶峰,其危害更甚于前;从雹灾的发生地点来看,主要集中于滇中、滇西,滇中地带更为频繁;从受灾程度来看,雹灾主要危及人畜、禽兽、农作物、花草、果蔬,易引起继发性灾害,如饥荒、洪涝等,因冰雹对于农作物的损害过重,导致饥荒,如“乾隆二十五年(1760年),四月,寻甸倘里雨雹,大如鸡卵,有重二三斤者,居民牛马被伤极多”[2]324,人畜在此雹灾中伤亡众多。“咸丰四年(1854年),夏四月,丽江大雨雹,月中七次,岁歉收。”[2]470也因农历四月正值农作物生长时节,七次冰雹足以致粮食欠收,如出现仓储不备、市场抬价、官员腐败等社会因素便可引发饥荒;又因冰雹常伴随暴雨出现,易引发洪涝,“光绪三十年(1904年),(师宗)四月初,城关及东北两分各村被雹灾,历时一时之久,继以通宵大雨,致将田内二麦及新种包谷、荞子概行打毁冲没。”[3]雹灾和洪涝的连带发生,所致危害更甚。

表1 清代地方志中关于雹灾的记载

周琼认为区域灾害史的记录方式,受区域历史、民族及文化发展的影响而呈现出不同的特点[4]。通过史料整理、分析,清代云南雹灾史料记录具有以下特点:其一,史料记载的数量、地区分布不均。清代云南政治、经济、文化发展极不平衡,较为发达地区文化程度较高,文献记载较多,如滇中、滇西地区,雹灾记载更为详尽,但滇南地区的开发晚于滇中、滇西地区,发展缓慢,雹灾记载较少。其二,文献记载受个人主观因素和时代局限性影响。一方面,受个人观察、偏好各异,史料记载的详尽程度不一和定义模糊性,有粗略和详细之别;另一方面,受时代局限性,将雹灾与神怪、两龙相争、上天之怒联系起来,此类史料对于研究社会民俗、地方文化等有重要价值,却不利于雹灾的客观性分析。其三,滇南高温高湿地区雹灾史料记载较少。北回归线以南地区主要是热带气候,高温多雨,易受潮、虫蛀,文献资料难以持久保存,纸质文献遗留较少。

清代文献不再苦于少,而是难于精,缺乏系统性,需要在广泛搜集、整理文献的基础上进行归纳,本文在此基础上通过定量和定性分析探讨清代云南雹灾的时空分布及其特征。

(二)清代云南雹灾的时空分布

清代地方文献之中,雹灾发生的时间、地点和影响程度等均有详细记录,不同的文献资料记载的详细程度有所差别,通过地方志记载还原清代云南雹灾的时空分布,情况大致如下:在空间分布上,清代云南雹灾发生的区域范围并非大面积覆盖,而是以小区域为主扩及周边,但也不排除有大面积的雹灾所致的并发灾害。在时间分布上,清代云南雹灾发生的时间可具体到年月日,记载较为详细,但也有个别史料有所缺漏,有年代无具体月日。因此,有必要对清代云南雹灾的时空分布进行系统探讨,对清代云南雹灾发生的时间、地点和受灾程度进行量化分析。

1.清代云南雹灾的空间分布

清代云南雹灾发生频次不亚于其它地区,乾隆、光绪两朝,雹灾发生频率最高,达到清中期、后期两个顶峰,地域范围分布极为广泛。从区域分布来看,滇东、滇中、滇西北、滇南(滇东南记载多于滇西南)地区皆有分布,滇中、滇西北地区是雹灾多发区。清人檀萃记载:“冰雹,滇南最多,大或如卵,细亦如棋。滇多龙池、龙穴,龙起,天暴风雨,冰雹其常也。”[5]

据地方文献记载,按行政区划中雹灾的分布,可将云南据东、西部进行划分:东部地区是雹灾的多发区,集中于北纬24~26度,东经102~104度,这一区域雹灾主要分布在滇中、滇东南地区,滇中主要是昆明、曲靖、宣威、嵩明、陆良、江川、罗平等区域;滇东南主要是红河、文山地区,滇中地区冰雹灾害发生频率高于滇东南地区。西部地区比较分散,滇西北、滇西南都有分布,但史料中关于滇西北的记载较多,集中于北纬25~27度,东经99~101度之间,滇西北分布在大理、丽江一带,滇西南分布在普洱、景谷、思茅一带,滇西北地区冰雹灾害多于滇西南地区。

清代雹灾的分布区域集中于滇中、滇西北等开发程度较高的地区。滇中、滇西北是雹灾的多发区,滇南一带关于雹灾的记载较少,仅限于局部区域,如普洱等地,一方面,滇南地区开发较晚,政治、经济、文化程度较低,文献记载甚少,即使有文献,也更重于政治、军事方面的记录;另一方面,滇南地区因处于北回归线以南,大部分区域为热带气候,原始森林覆盖率较高,可在一定程度上减少冰雹所带来的危害。而处于政治、经济、文化中心的滇中、滇西的地方文献中雹灾记录较多,因雹灾的程度,或多或少危及到人们的生产生活、社会经济发展,祸及区域较广。因此,清代云南雹灾的空间分布受不同因素影响具有一定差异性。

2.清代云南雹灾的时间分布

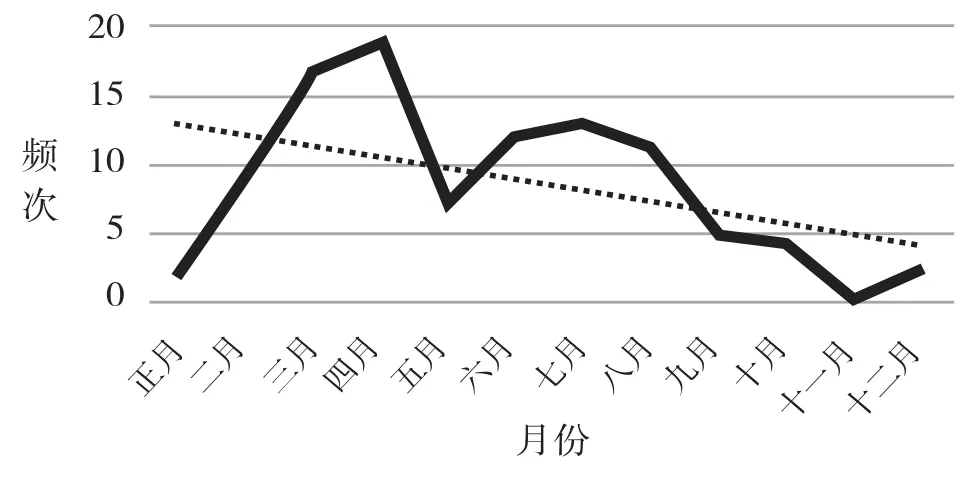

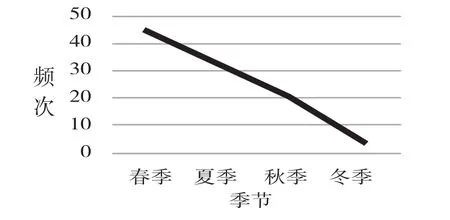

文献中关于雹灾的时间记录具有很大的差异性。通过对清代云南雹灾发生的年、月、日进行统计分析,年际变化(图1)整体趋势呈递增,清中后期雹灾远多于之前;月际变化(图2)整体趋势呈递减,雹灾的季节性变化比较明显,清代云南冰雹灾害在春夏秋冬都有发生,集中于春、夏两季,秋、冬较少,春季发生频次最高,主要发生于三、四月份,是典型的春雹发生区。

从年际变化来看,以每20年为一次间隔期,雹灾发生最多的时段集中于19世纪以后,19世纪之后的雹灾发生次数明显超过之前,1851-1870年发生12次,1871-1890年发生17次,1891-1911年发生22次,图1可看出清代云南雹灾的年际变化较大,整体趋势逐渐递增,清代中后期是雹灾的多发期,1810年以后雹灾的发生频次逐年递增。从月际变化看,春季为农历二、三、四月,夏季为农历五、六、七月,秋季为农历八、九、十月,冬季为农历十一、十二、一月;通过数据统计,春季发生45次,夏季发生32次,秋季20次,冬季4次。《广南县志》记载:“冰雹多起于春末,损伤谷物,害及民生,甚则其大愈卵,毁物伤人,为害之烈,不亚旱潦。”[6]因此,雹灾主要集中于春季,夏季次之,秋冬两季较少,季节性变化明显,春季是雹灾的多发期,雹灾的发生频次受气候变化影响,严重危害人们的生产生活。

图1 清代云南雹灾年际变化

图2 清代云南雹灾月际变化

图1 、图2中的年月日、次数统计主要参照:《中国气象灾害大典·云南卷》《中国地方志集成》《新纂云南通志》《云南地方志丛书》《大理丛书·方志篇》等,因史料记载中年月详略不一,难以判定,故雹灾的年际和月际变化图频次总和略有误差。

以世纪划分,17、19世纪气候偏冷,18世纪气候偏暖③[7]。陶云、段旭等人认为除温带外,云南大部分气候带冰雹在气候偏冷期(偏暖期)较多年平均偏多(少),云南各地对气候变暖的响应程度不一,致滇中及以西以南大部分地区以及滇东南大部分冰雹频次对气候变暖有着很好的响应,即偏暖时期冰雹频次偏少,而偏冷时期则偏多[8]。从清代云南雹灾频次变化来看,以世纪划分,年际变化反映了18世纪整体气候偏暖,雹灾的发生频次有所降低,19世纪整体气候转冷,雹灾发生频次逐渐增加,气候冷暖交替是雹灾频次发生大幅度变化的重要因素之一;月际变化反映出春季是雹灾的多发期,雹灾发生的高峰期处于春夏之交,秋冬雹灾的发生频次较低。根据此种现象,并结合清代云南雹灾的史料记载,陶云、段旭等人所得结论既有其合理性,即年际变化中,气候回暖之时,雹灾发生频次确实减少,但也有其不当之处,月际变化上,雹灾于春夏气候回暖之时,雹灾发生频次达到高峰,秋冬气候转冷之时雹灾较少甚至并无雹灾发生。由此来看,气候偏冷偏暖并非是断定雹灾时间分布差异性的决定性因素,而是影响因素之一。雹灾的年际变化、月际变化恰是自然与人为双重因素的产物。

清代云南雹灾的时空分布图形象直观的反映了其动态变化,同一朝代不同时期不同地区雹灾因受多方面机制驱动影响,其发生频次有所差异。从整体趋势看,雹灾的空间分布区域具有局地性强的特点,雹灾的时间分布反映了年际变化大、季节性变化明显的特点。因此,雹灾产生的时空差异性的主要原因受多方面因素影响,包括气候变迁、地形地貌等自然因素,人口密度、地区开发程度等人为因素也是导致雹灾的时空差异性的重要原因。

二、清代云南雹灾成因分析

清代云南雹灾具有明显的时空分布差异性,其原因涉及自然与人为双重因素。雹灾是孕灾环境、致灾因子、受灾体相互作用之下形成的危及人、生物、非生物的气象灾害。因不同时期不同季节的气候冷暖变化有异,雹灾的时间分布不均衡;因不同地区不同环境,人口密度、地方开发程度、地形地貌有所区别,致使雹灾空间分布不均衡,致灾面积有所增减。就其影响而言,轻则祸及农作物,重者可使人、牲畜、禽兽、植物皆受其害,甚至诱发一系列的继发、并发灾害,其致灾程度不亚于洪涝、干旱及其它灾害。

(一)造成雹灾时间差异性的主要原因

从气候规律变化来看,明清以来进入持续四百年之久的小冰期,气候的异常变化致使全国性自然灾害极为频繁,尤以气象灾害为重。雹灾作为一种不亚于旱潦的气象灾害,自清代以后发生频次胜于以前,通过对清代云南雹灾的时间分布趋势变化分析,具有年际变化较大,季节性明显两大特征。笔者认为气候变化是造成雹灾时间分布差异性的主要原因。

云南南北气候差异较大,具有低纬气候、季风气候、山地气候、立体气候的多元气候特点,气候变化包含当地气候类型以及历史性的气候变迁,即静态和动态两类。从静态变化来看,其一,热带气候为冰雹的形成提供了一个高温、高湿的环境,在降雹过程中水汽得到了明显的补充或输送,也表明充沛的水汽条件及强烈的辐合上升运动使强对流云发生、发展[9];其二,立体气候为冰雹云的形成提供了有利环境,强烈的垂直上升运动之下促使冰雹云形成。从动态变化来看,清代云南雹灾发生频次在不同时期的浮动,与气候变化规律密切相关。周琼在探讨云南历史灾害的记录特点时,认为冰雹灾害与气候变迁联系密切,呈现出浓厚的年际及季节性变化特点[4]。

图3 清代历朝云南雹灾年际变化

图4 清代云南雹灾季节变化

从清代历朝云南雹灾的年际变化来看,图3反映了清后期是雹灾的多发期,清前期、中期雹灾的频次变化幅度较大,根据中国近五千年气候变化的研究,清前期受明清小冰期影响,全国性的天气灾害较为突出。气候变化影响下,康熙、乾隆、光绪三朝在清一代雹灾频次达到顶峰,尤其是光绪朝成为清代雹灾发生最为频繁时期,气候冷暖交替是造成年际变化较大的重要原因。从清代云南季节性变化来看,图4反映了春夏两季是雹灾的多发季节,云南不同于我国其它地区受东亚亚热带季风气候影响,而是处于东亚热带季风气候、南亚热带季风气候和青藏高原高寒气候结合部位,三种气候的交互作用,使得云南气候复杂多样[10]。清代云南雹灾主要集中于二、三、四月,因受北方强冷空气影响,春季降雹可能会伴随低温冻害,(康熙)《永昌府志》记载:“康熙三十三年(1694年)三月,大雨雹,永昌城中阴霾数日,寒甚,四山牛畜冻死者无算。”夏季雹灾仅次于春季,往往伴随暴雨出现,引发洪涝,危及农作物、牲畜等,“光绪十九年(1893年),六、七月内箐口等村田禾被雹、被淹、民户俱损伤。光绪二十三年(1897年),平彝县七月十三日夜,雷雨交作,冰雹如注,田禾杂粮均被打伤。”[11]129因天气系统的异常变化雹灾随季节性变化而有所增加。根据气象探测,冰雹属于强对流空气下的产物,冰雹是从发展强盛的积雨云中产生而降落下来的,一般发生在午后或傍晚,每年在温暖的季节里,当高空气流强烈时,积雨云发展很强盛,可伸展到上万米的高空,那里的气温常降至零下几十摄氏度,上下部的暖云和冷云交织汇合,水滴像滚雪球一样越滚越大,最终增大至云中上升气流无法承载,则降至地面,形成冰雹[2]317。故气候偏冷或偏暖并非雹灾发生的决定性因素,只是影响雹灾发生的重要因素之一。

(二)造成雹灾空间差异性的主要原因

雹灾的空间分布不平衡主要受自然、人为两方面的影响。从降雹的孕灾环境来看,不同地区的地形地貌是造成降雹分布有异的重要原因,从降雹的受灾体来看,承灾体是成灾与否的关键因素。因此,冰雹成灾也难以脱离社会经济发展的影响,人类既是雹灾的促发者,又是受害者。

1.孕灾环境不同

工程项目的建设是一个系统复杂的过程,需要不同专业工种之间的相互协调,相互配合,才能很好地完成。但是在工程实际中往往由于专业的不同或者所属单位的不同,各个工种之间很难在事前做好协调沟通,这就造成了在实际施工中各专业工种配合不好,使得工程项目的进展不连续,或者需要经常返工以及各工种之间存在碰撞,甚至相互的破坏,相互的干扰,严重影响了工程的质量。例如,水电等其他专业队伍和主体施工队伍工作顺序安排不合理,造成水电专业施工时存在承重墙把柱梁上随意开洞,因此破坏了主体结构,影响了结构质量的安全。

冰雹需要在水汽条件、动力条件、地面温度得以满足之下形成,冰雹因孕灾环境不同本身具有历时性短、局地性强、年际变化大、季节变化明显等特点。就清代云南冰雹的形成而言,与其它地区相较之下有其特殊性,独特的气候、复杂的地形等孕灾环境为雹灾提供了重要条件。云南地形复杂多样,多元的自然和地理类型构成雹灾异于其他地区的关键因素,山地、丘陵、平坝等不同地形地貌之下形成的强对流运动是冰雹形成的重要原因。

一般较为复杂的地形尤其山脉连绵之地,山地的抬升作用之下会造成气流的强烈上升运动,所产生的强对流是产生冰雹的重要因子。滇中地区以山地、盆地为主,几乎占据云南地区平坝总面积的一半,滇西地区山脉连绵起伏,滇南地区山区、丘陵、平坝相衔接,地形的复杂性为冰雹的形成提供了重要条件。冰雹灾害一般是发生在局部地区,其范围局限于小区域,多以山区为主,而地形复杂是雹灾发生的重要原因,地形亦是影响气候变化的关键因素。山区接受太阳辐射较弱,上升气流较强,平坝地区接受太阳辐射较强,产生上升气流较少,此种情况之下易产生强烈的对流运动,进而在一系列过程之中形成冰雹,地形的抬升作用之下加剧了冰雹的形成,为降雹提供了良好的孕灾环境。

2.承灾体类型、数量不同

降雹与成灾的规律一致[12]。承灾体主要是人、生物、非生物三类,承灾体类型成为是否成灾的关键,承灾体数量是影响成灾率的重要因素,承灾体的数量、类型对于雹灾的空间分布不均具有重要影响。

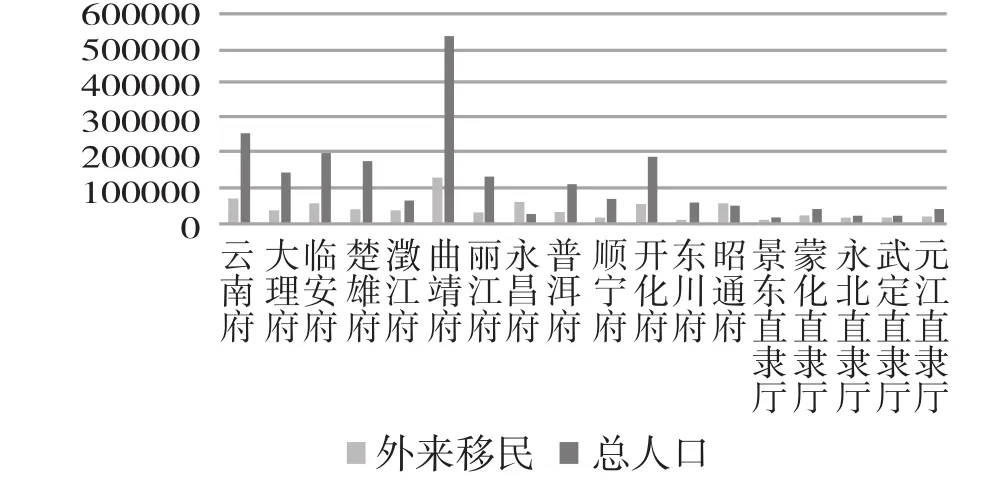

人口密度大小是造成不同地区致灾程度各异的重要因素。清代是云南人口猛增长的阶段(如图5所示),自康熙五十年(1711年),云南人口逐年增加,至光绪年间云南人口总数出现高峰,整体走向呈上升趋势。反观雹灾,清代云南雹灾至光绪年间达到高峰,降雹与云南人口增幅规律一致,人口增加可能是导致灾荒的影响因素之一。云南人口增加主要以外来移民为基数,自雍正六年改土归流后,汉族移民增加,云南总人口中外来人口所占份额增加,“雍正二年(1724年),云南布政司人丁十四万五千二百四十。六年(1728年),定丁随田办之例,在各州县成熟田地内摊征。丽江改土归流,增夷丁二千三百四十四。……八年(1730年),编审清出民赋滋生人丁四万一千三百三十六,屯赋滋生军舍土丁一万七百六十四。”[13]341图6反映了光绪十年的户口调查情况,汉族移民人口集中于以云南府、澂江府、楚雄府为主的滇中,以曲靖府、昭通府为主的滇东,以大理府、丽江府为主的滇西,以普洱府、开化府为主的滇南。因大量汉族人口从内地迁移至边疆地区,云南移民人口带动总人口剧增,汉族带来了先进的生产工具及技术,促进了当地社会经济发展。从人口密度看,降雹区域与人口密度大小一致,以滇池、洱海为辐射圈的滇中、滇西人口密度大、经济开发程度较高,雹灾严重危及人们的生命财产安全。

图5 清代云南人口统计

图6 光绪十年云南人口统计

人口密度与地区开发程度之所以成为影响雹灾空间分布不均衡的重要因素主要是因为:其一,人口密度大、地区开发程度高的区域更多是政治、经济、文化中心,政府更为关注自然灾害的发生与应对,历史文献中的相关记载较多,主要是滇中、滇西;相较之下,人口密度小、地区开发程度低的区域政治、经济、文化发展较为迟缓,降雹的致灾程度相对较低,主要是滇南。其二,人口密度大、地区开发程度高的区域,也是生态脆弱区,即灾害脆弱区,往往易伴生直接性损失和继发性灾害,严重危害人们的生产生活。直接性损失主要是对农作物的危害极大,春夏两季正值作物的幼苗发育期和成熟期,粮食作物、果树林木遭受雹灾,容易造成影响,如“光绪三十年(1904年),四月初,城关及东北两分各村被雹灾,历时一时之久,继以通宵大雨,致将田内二麦及新种包谷、荞子概行打毁冲没”[3]597,因冰雹伴随暴雨,除雹灾造成农作物直接减产,继发性洪涝灾害扩大了雹灾的致灾面积。此外,雹灾后果最为严重的是灾后长期效应,《新纂云南通志》记载:“常因禾稼伤害过重而构成年岁饥歉,如嘉靖二十年腾越饥,康熙三十一年(1692年)丽江大饥,道光三十年(1850年)晋宁岁饥,咸丰四年(1854年)丽江岁歉,同治一年浪穹、沾益岁歉,光绪四年(1878年)丽江岁大歉,影响皆雹灾之也。”[2]470因此,雹灾既可使民众生存受到威胁,人口密度、地区开发程度也与冰雹的致灾程度相关。

自清代云南玉米、马铃薯的广泛种植,农作物成为雹灾的主要承灾体之一,很大程度上扩大了冰雹成灾面积和程度,生计方式和生产方式成为影响降雹成灾与否的重要因素。一方面,云南是最早引入玉米的地区,清乾隆朝时玉米被广泛种植,逐渐改变了山地民族的生计方式,取代山区原有的荞、粟、菽、高粱、燕麦等传统低产作物,成为当地主要的粮食作物,致使粮食结构及地域分布发生重大转变。玉米适宜在山区、半山区种植,滇中多是荒凉高原,其海拔不适合种植稻麦,而广泛种植玉米,分布于昆明、富民等地;滇东地区亦是种植玉米的重要产地,分布于泸西、平彝、沾益等处[2]97。玉米是云南经济作物最为重要的一种,可以饲养牲畜、酿酒,且与稻、麦用途相同,自清以来则是民众生活的必需品。玉米作为山地民族的主要粮食作物之一,既是降雹成灾的主要受灾体,也是造成雹灾致灾程度加深的因素之一。滇中、滇西位于北回归线以北,玉米的播种期与收获期分别是农历三月份和八月份,集中于春夏两季,春季为冰雹多发季节,正值育苗时节,冰雹对于玉米幼苗的影响高于夏季,其致灾程度较高。北回归线以南玉米的种植不分季节,全年均可种植,但由于滇南一带人口密度、地区开发程度远低于滇中、滇西,且植被茂密,一定程度上降低了冰雹的危害程度。清代以来,随着人口增加、山地开发,原本的生计方式难以满足人们的生活需求,稻麦种植到玉米种植的转变,改善了人们的生活质量,玉米作为救荒作物也极大的缓解了饥荒对于民众的影响。然而,玉米在云南的广泛种植是建立在毁林开荒基础之上,山地开发程度加大,山区植被大面积减少、水土流失加剧,农作物取代植被后,因耕种方式不合理,使得地力下降、土质疏松,大部分山区生态极为脆弱,无力抵抗自然灾害[14]。

另一方面,不同地区的生产方式是影响冰雹成灾与否的关键因素。以农业种植为主的地区集中于水热条件较好、海拔较低的河谷、盆地,尤其是傍水一带,云南府滇池周边区域、大理府洱海区域是开发农业较早的地区,这些区域也是典型的灾害脆弱区,而且也易引起继发性灾害,伴随冰雹的往往是洪涝灾害,尤其是在植被稀少、水土流失严重的山区更易导致雹灾、洪涝灾害。如“光绪二十三年(1897年),平彝县七月十三日夜,雷雨交作,冰雹如注,田禾杂粮均被打伤。”[11]129滇中、滇东南地区属亚热带气候,温暖多雨、水热条件较好,地势相对低缓,丘陵坝区较多,是全省耕地最为集中、开发程度最高的地区,滇中昆明“土宜稻菽”,滇东南宁州“土下泥多宜水稻”[14]。作为经济中心区的云南、澂江、大理等府亦是水稻种植的重要区域。以云南府为代表的滇中、以大理府为代表的滇西、以开化府为代表的滇东南均是雹灾的主要分布区域,生产方式与雹灾的分布规律一致。而以畜牧业为主的滇西北地区冰雹成灾率较低,其受灾体主要是人、牲畜,受灾体的数量较少、类型也会发生转变,一般重度以下的冰雹难以致灾。

雹灾的时空差异性因孕灾环境、承灾体数量和类型各异,造成年际变化大、季节性明显、地域分布不均。雹灾的年际变化与清代整体性气候变化规律一致,季节性变化主要受云南的特殊气候类型影响;雹灾的空间分布与人口密度、地区开发程度、生计方式、生产方式规律一致,也是决定降雹是否成灾的重要依据。冰雹成灾则具有突发性、局部性、继发性和连带性,冰雹灾害会引发一系列自然灾害,是一种复合型灾害。如春季雹灾往往伴生低温冻害,如康熙三十三年(1694年)三月“大雨雹,永昌城中阴霾数日,寒甚,四山牛畜冻死者无算。”[15]1050夏季则多引发洪涝灾害,如“乾隆五年(1740年),驾歌寨(宣威)地方同日雨雹,山水陡发,冲损民房九间,在田已割稻谷冲浸损失。”[11]324此外,冰雹也经常诱发洪水、病虫害等,造成荒年,如咸丰四年(1854年),夏四月,丽江大雨雹,月中七次,岁歉收[16]470,如冰雹发生在夏季,砸坏农作物叶子,易引发病虫害,作为一种异常自然现象造成严重的灾难性后果。从雹灾自身特点看,雹灾的成因在冰雹形成的基础上有所继承、延伸和深化。

三、清代云南雹灾的应对

灾荒与政治、经济、社会之间联系紧密,灾荒的发生会带来一系列社会问题,如人口死亡、流民四起、盗匪横行、民众心理恐慌等,严重威胁王朝统治及社会稳定。雹灾往往导致粮食作物减产、人口及牲畜伤亡,尤以粮食作物减产为重,导致饥荒发生。清代以来,云南雹灾频发,救灾机制逐渐完备,官方及民间对于雹灾积极应对,对于安抚民心、稳定社会和巩固王朝统治具有重要作用。

(一)救荒机制

清代救荒已经形成一套完备的程序,经报灾、勘灾、审户,再到蠲免、赈济,清代云南雹灾救灾措施主要包括赈恤、缓征、蠲免、借贷。

赈恤是救灾中的重要措施,以抚赈为主,具体实行情况定于乾隆五年(1740年),《新纂云南通志七》记载:“发放赈米,大口日给五合,小口二合五勺。若为利便灾民起见,可按月计量,一次发给。每月大建大口给米一斗五升,小口七升五合,小建照扣一日之粮。发放之口粮如为米、麦、豆、粟,即以一石算一石;若为稻谷与大麦,每二石作米一石;高粱、玉米,每一石五斗作米一石。至赈期之长短,又视灾情之轻重及贫穷之等级而殊。”[15]489先经过地方官员勘灾,根据灾情发放口粮,一般为方便灾民起见,按月计量,一次性发放,口粮的种类包括米、麦、豆、粟、稻谷和大麦等,具体赈期长短,则根据灾情轻重和贫穷等级而定。勘灾除了确定灾情轻重,还需对成灾户进行核查,核实其贫困程度,区分极贫、次贫户,以便区别赈济。雹灾赈济根据赈期长短又可分为正赈、大赈,但就清代云南雹灾赈济情况而言,一遇雹灾,即行赈济,概赈一月,是为正赈(也称急赈或普赈);待勘灾、审户之后,被灾极贫加赈四月,此为大赈[17]32,《新纂云南通志七》也记载:“道光二年(1822年)因河阳县被雹,庄稼严重减产,上谕:‘……其各灾户,照例赈给一月口粮并苦费外,著将极贫之户加赈四个月,次贫之户加赈三个月,以资生计。……各灾户赈给一月口粮,毋庸加赈。’”[15]490

缓征主要是指因某一区域发生灾荒难以缴纳当年赋税,政府经勘查核实而减免该地区的税额,具体缓征期限据当地灾情而定。缓征是雹灾救济措施的重要部分,对于缓解灾民赋税压力、安抚民心、保持社会稳定具有重要影响。《新纂云南通志七》记载:“嘉庆八年(1803年)谕:‘河阳县盐井沟等七村地方,上年猝被风雹伤坏秋禾,业经照例抚恤,小民自不至失所。惟念该村地方贫瘠,若将应征秋粮等项照旧征收,民力恐不免拮据。所有该七寸应征嘉庆七年秋粮、夏税、官租米石,著加恩缓至本年三、四两月征完。其应征条、公银一百七两九钱二分五厘,著加恩全行豁免。’”[15]490嘉庆七年(1802年),河阳县因风雹灾害导致庄稼严重减产,加之地方贫穷,严重的赋税必然造成民力难以负担,本该嘉庆八年(1803年)征收的秋粮则延缓至三、四月,银钱则全部豁免。

蠲免是清代救荒中最为重要的一项,主要是蠲免钱粮。道光二年(1822年),云南丽江县遭受严重水灾、雹灾,官方在经过报灾和勘灾之后,采取相应救济措施,《新纂云南通志七》记载了道光二年云南丽江县的具体蠲免详情:“史致光等查明被灾地方,请分别蠲、缓、赈恤,并先将口粮、苦费等银动项散放一折,所办是。云南丽江县……梨树等十一村被雹,二麦杂粮受伤;东村等八村同日被雹,民力不免拮据。加恩著照所请,……又梨树等十一村本年应征条、耗等银四十五两四钱零,麦折米六十七石六斗零,著全行蠲免。……其口粮,大丁按月折给银三钱五分,小丁减半折给。苦费,瓦房每间给银一两五钱,墙每堵给银二钱,照例散放。其东村等八村尚可栽种稻谷,所有本年应征条、耗等银三十三两七钱零,折麦米五十石三斗零,并著缓至道光三年(1823年)秋成后带征完款,以纾民力”。光绪四年(1878年),云南丽江县雹灾,“旨:‘酌拨银七百三十九两七钱一分二厘四毫六丝,分别赈给各灾户。’”[15]490蠲免一般由地方官员报灾、勘灾之后,由地方政府按照中央或上级政府的批示进行救灾,根据道光二年(1822年)云南丽江县梨树等十一村、东村等八村的受灾情况,梨树等十一村灾情重于东村等八村,即行当年钱粮全部蠲免,并发放银钱;而东村等八村因庄稼受损较轻则将当年赋税推至明年,即道光三年(1823年)征完。

借贷主要是针对尚可维持生计,但又无力进行再生产的灾民施行的救荒措施,借贷的来源主要是常平仓、社仓仓谷,借贷是常、社仓的主要功能之一,再是截漕或发库银出贷[17]37。清代云南雹灾借贷的种类包括籽种、农具、银钱,《新纂云南通志七》记载:“光绪七年(1881年)谕:‘云南镇沅等处被水、被雹……’当经议定,滇省被灾昆明、石屏、河西、南宁、宣威、平彝、会泽、恩安、武定、禄劝、龙陵等厅、州、县,并按板、云龙两井,委员查勘,分别动款抚恤。其缺乏籽种、农具之处,亦即酌借钱文,以备补种之资。”[15]490借贷对于安抚民心、稳定社会具有重要作用。

(二)备荒机制

官赈在地方灾害应对中发挥着重要作用,其形式多样,除有一套完整的救灾措施以外,地方政府也会通过备荒和禳弥开展防灾减灾工作。

备荒是官方和民间防灾减灾的重要措施,对于防御雹灾、减轻灾情极为关键,如清嘉靖二十年腾越饥,康熙三十一年(1692年)丽江大饥,道光三十年(1850年)晋宁岁饥皆是因为雹灾引发饥荒,饥荒是由于食物短缺引发的严重后果。雹灾是造成农作物、经济作物减产最为严重的农业灾害之一,往往造成食物短缺,此时的仓储则显得极为重要。清代云南的仓储制度始于康熙二十一年(1682年),《新纂云南通志七》记载:“令云贵总督蔡毓荣于滇南酌定各款,捐输米十余万石,分贮两迤郡县”[15]443,推动了云南常平仓的发展。云南常平仓主要以捐输的方式充实仓廪,进行赈恤。雍正、乾隆年间中央和地方政府又开始发展社仓,雍正十三年(1735年),云南始设社仓;乾隆二十四年(1759年)政府又实施“免息”之法,云南社仓尽数收贮,当年所收当年散出,永不收息,极大地推动了云南社仓的发展[18]。禳弥也是官方和民间应对雹灾的备荒机制之一,体现在宗教信仰、生产生活习俗之中,对于安抚民心具有重要作用。

首先是官方层面进行的禳弥,一般是通过地方官员组织法师祭祀神灵,或由地方官员带领民众祭祀神灵所在宫殿,以此祈求风调雨顺、四方太平、免除灾难。虽然此种做法的实际效果并不明显,但重在安抚灾后民众心理,防止民众叛乱,稳定社会。其次,云南少数民族众多,在日常生产生活之中包含了丰富的地方性防灾减灾知识。布依族是传统的农耕民族,在布依族长期从事农业生产的活动中形成了祭祀雹神的传统文化。布依族应对冰雹的防灾减灾思想与其生产生活密切相关,有两个祭祀活动,一个是农历三月初四,是祭祀雹神的主要节日,当天宰羊杀鸡,祈求六畜兴旺,粮食丰收。另一个在农历四月二十四,通过祭祀神灵,免除任何灾难,祈求雨水充沛,秧苗茁壮,不受各种灾害,粮食丰收;五月节头天,人们在老人房杀牛祭祀天神,祈求天神护佑,不降冰雹、不发洪水、不干旱;第二天,人们穿着一新,敲锣打鼓带上祭品和种子,上山祭山神,把种子魂接回寨子,确保粮食丰收[19]。雹神崇拜主要流行于北方农业区,其供奉对象有所区别,但从云南的雹神信仰与北方的雹神崇拜相比较而言,都难以脱离农业生产活动。此外,清代云南天然植被分布众多,优越的自然条件对于抵抗冰雹起到重要作用。

通过梳理历史文献资料,清代云南雹灾应对集中于官方层面的记载,集中于清中后期,尤以道光、光绪年间最多,有详细记载的年份主要是嘉庆八年(1803年)、道光二年(1822年)、二十九年(1849年)、三十年(1850年)及光绪四年(1878年)、七年(1881年)、八年(1882年)、九年(1883年)各一次。民间对于雹灾的应对记载较少,但随着清中后期的灾害群发,一些民间绅士、富商的赈灾活动以及一些固定的赈灾机构、组织的出现极大弥补了官方应对的不足。雹灾对于农业经济活动的危害较大,其专门的民间赈济记载存在一定局限,究其原因,一方面,因雹灾的发生往往伴随继发性灾害,如大风、暴雨、干旱出现,继发性灾害带来的后果通常超过原发灾害;另一方面,雹灾对于农作物的危害较大,往往引发饥荒如嘉靖二十年腾越饥,康熙三十一年(1692年)丽江大饥,道光三十年(1850年)晋宁岁饥,咸丰四年(1854年)丽江岁歉,同治元年(1862年)浪穹、沾益岁歉,光绪四年(1878年)丽江岁大歉。因此,针对于雹灾的专门性官方应对措施少于洪旱灾害、饥荒等。从官方的态度来看,在面对雹灾时持积极的心态,加之完备的救荒机制,对于减轻灾情、保障民众生活具有积极作用。

四、结语

清代云南冰雹灾害频发,正史、实录、奏折、地方志、诗歌等文献中有关记载增加,地方志对雹灾的时间、地点、灾情程度记录更为详细,但因受区域政治、经济、文化及自然环境影响,以致雹灾资料记载极不均衡。从清代云南雹灾的时间分布看,具有年际变化大、季节性变化明显的特征,清中后期为雹灾多发期,是典型的春雹多发区;从空间分布来看,呈现出东部多西部少、北部多南部少,集中于滇中、滇西地区。清代云南雹灾呈现的时空差异性主要是由于不同时期、地区孕灾环境不同,承灾体类型和数量有所差别;出现时间分布差异性的主要原因是不同时期的整体性气候冷暖变化各异,气候转暖时期雹灾发生频率较低,气候偏冷时期雹灾发生频率较高;导致空间分布差异性的原因较复杂,涉及自然和人为因素,因同一时期不同地区孕灾环境、承灾体的数量和类型不同,各地区的人口密度、开发程度、生产方式、生计方式是冰雹是否成灾的重要因素。本文在地方文献搜集的基础上尽可能还原了清代云南雹灾的时空分布、特征及其成因,其中对雹灾的社会应对进行了探讨,但地方志、实录、奏折之中对雹灾的应对记录主要是官赈,清中后期随着雹灾的频发,一些民间机构组织相继产生,但雹灾救济仍以官方为主,对于安抚民心、稳定社会、巩固统治起到了重要作用。

注释:

① 如《滇南见闻录》记载:“雹,阴胁阳也。阳气暖,阴胁不能入,则相搏而成雹。而夷人往往托于绝不相关之人事,如谓黑龙潭之鱼,取则致雹。在丽江禁民火葬,一生员遵谕藏其亲于官山,舁棺将至,藏所附近夷民云集哗然,云此山系龙脉,藏之必有雹伤禾稼。”

② 有关云南雹灾的记录始于元代,元代发生4次雹灾,明代36次雹灾,清代多达百次。

③ 竺可桢认为温暖冬季是在公元1550-1600和1770-1830年间,寒冷冬季是在公元1470-1520,1620-1720和1840-1890年间,以17世纪为最冷,19世纪次之。