地理教学中对有瑕疵的高考题之处理与利用

2020-05-19

(甘肃省兰州第一中学,兰州 730030)

每年的高考题都会引发高中教师的热议。教师研究高考题,不仅是为了提升自己的专业素养,也是为了充分挖掘它们的内涵价值,把它们作为日后教学的经典例题。绝大多数高考题是精品,偶尔也有一些高考题存在一定的瑕疵。这些题之所以出现瑕疵,一般是题目中涉及了重大的难点、疑点、易错点,即使参与高考命题的专家学者,也出现了智者千虑必有一失的情况。只要能发现问题,对题目略加修改,消除瑕疵,就能化腐朽为神奇,把这些有瑕疵的题目转化为经典的练习题,攻克相应的难点、疑点、易错点,使其成为优质的教学资源。对地理教学来说尤其如此。因为高考地理试题质量很高,题中的插图饱含着命题人的思维和智慧,意蕴深厚,品味无穷。如果因为一道题略有瑕疵,就对这道题弃之不用,未免可惜。只要稍加处理,即可使其成为一道好题。下面以几道高考地理题为例,说明在地理教学中遇到有瑕疵的高考题时,可以采取的处理办法。

一、发现并修正试题存在的错误

有些高考题,整体上看非常不错,但是存在一处明显错误,对于这样的题,必须修改才能消除错误,变废为宝。

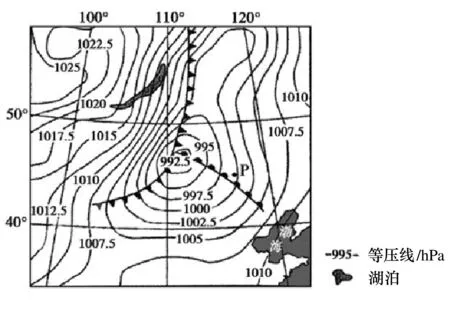

例1:(2018年文综全国卷Ⅲ第37题第2问)下图为春季T时刻亚洲部分地区的海平面气压分布图。T时刻该区域的锋面数量发生了变化。推测T时刻前该区域锋面的数量,并分别说明锋面形成的原因。(8分)

参考答案:3个。在低压(气旋)中,四周空气汇集,北上的暖空气与南下的冷空气之间形成锋面,气旋逆时针旋转,形成冷锋和暖锋两个锋面。(冷)高压内的冷空气东移南下,形成冷锋。

这道题有重大瑕疵:题目和答案自相矛盾。题目说T时刻该区域的锋面数量发生了变化。既然T时刻的数量是3个,那么T时刻前的锋面数量不应该是3个。答案却说是3个。既然是3个,变化何在?这是这道高考题明显的错误。题目还要求说明T时刻前锋面形成的原因。答案却说的是T时刻的3个锋面的成因,给人以答非所问之感。事实上,从题目所给信息来看,我们并不能得出T时刻该区域的锋面数量发生了什么变化。至于发生变化的原因,更是无从谈起。

在发现问题(2)的明显瑕疵的同时,我们也能发现它的突出优点。要分析图中3个锋面的成因,不仅需要考生透彻理解锋面气旋的形成过程,有相应的逻辑思维能力,而且要有良好的语言表达能力,能够用一两句简洁明快的语言把锋面气旋的形成过程说清楚,击中要害。特别是北部不在低压槽中的那个锋面的成因,需要大胆推测。答案实际上也在情理之中,因为该锋面西侧的等压线非常密集,而东侧非常稀疏,所以西侧的冷空气快速东移,“追上”东侧的比较温暖且移动较慢的空气,形成冷锋。

由于这道题的明显瑕疵,许多教师在选择例题的时候,不得不忍痛割爱。其实,完全可以改掉错误。根据前面的分析,现将这道题修改如下:

说出T时刻该区域的锋面数量,并分别说明锋面形成的原因。

这样一改,绕开了T时刻锋面数量是否变化这个根据图文信息根本无法回答的问题,保留了这道题的合理内核,也是其精华——分析图中锋面气旋的成因。问题指向明确,语言准确贴切、简明通俗,消除了学生审题的障碍[1]。答案和题目不再自相矛盾,而是十分匹配。这道题就成了考查“天气系统”的优质题目,既规范又经典。

二、增加条件使试题的信息更加健全

有些高考题,并没有科学性错误,但是有一些不尽如人意之处。比如,题目所给的条件不够充分,信息不够充足,导致考生在解题时,出现一系列的困难,如无法得出全面的结论,思考问题的角度出现偏差,答案出现无数种可能性等等。这时,需要教师本着严肃认真的科学精神,充分查阅资料,与同行切磋交流,洞悉其中的信息不充足之处,谨慎地增加一些条件,使其成为规范的例题。

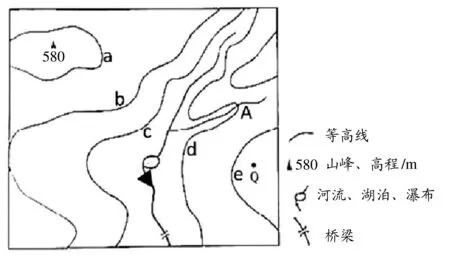

例2:(2012年新课标全国卷)下图示意某区域地形,图中等高距为100米,瀑布的落差为72米。据此完成(1)—(2)题。

(注:图中字母是本文为叙述方便所加)

(1)Q地的海拔可能为( )

A.90米 B.230米 C.340米 D.420米

(2)桥梁附近河岸与山峰的高差最接近( )

A.260米 B.310米 C.360米 D.410米

这两道题考查学生的逻辑推理能力,设计比较精妙,被评为当年高考地理十大好题之一[2]。然而,认真分析会发现其中的瑕疵。图中等高距为100米,就一定意味着等高线的数值必须是100米的整数倍吗?不一定。等高线毕竟不是地理环境中的客观事物,只是人们表示地形空间分布特征的一个工具,因而具有很大的主观性。在很多等值线图中,等值线的数值并不是等值距的整数倍。材料只说明山峰的海拔是580米,等高距为100米,等高线a的数值可以有多种可能,比如560,550,540……480。如果是550,则b=450,c=d=350,e=450,Q地的海拔在450—550之间,问题(1)没有正确选项。命题不很严谨,成为这组题的重大缺憾。仔细观察这两道题的备选项,就会发现命题者在无形之中有一条预设:等高线数值是100的整数倍。如果接受这条预设,那么这两道题没有任何瑕疵。因此,在材料“图中等高距为100米”的后面加上:等高线的数值是100的整数倍。加上这一句,信息就完善了,这组题便没有任何疏漏了。我们要有敢于挑战权威的勇气,利用自身的地理专业素养和一线教学经验,捕捉信息,对信息保持敏感,充分动用批判性思维,找到试题可能存在的不足之处[3]。在此基础上,还要改编它,使其作为课堂经典练习题,详细讲解,以此让学生尽可能多地掌握等高线地形图的相关原理。

首先,可以利用这幅图引导学生理解等高线地形图的基本特征:(1)同线等高,同图等距。题中告诉等高距为100米,则相邻两条等高线数值相等或相差一个等高距。(2)两条等高线一般不能相交。图中A点有两条线相交,则有且只有一条是等高线,另一条根据图例应为河流。(3)等高线与山脊线或山谷线垂直相交[4]。可以看出,过A点作等高线的切线与A点河流流向垂直,这一特征的实际意义是“水往低处流”,重力的方向是竖直向下的,与等高线垂直。(4)等高线疏密反映坡度陡缓。此题不涉及,但这一点比较简单,学生容易理解。

其次,设置以下几个有梯度的问题,引导学生掌握判读等高线地形图的基本方法。

(1)等高线a、b、c的数值是多少?

解析:图中山峰高程为580米,中部有河流,等高距为100米,从山顶到山谷的海拔逐渐变小,而等高线的数值为等高距的整数倍,所以a、b、c的数值分别为500米、400米、300米。通过此问,旨在引导学生领会等高线地形图的构图原则。

(2)等高线d的数值是多少?

解析:用“反证法”。因为c、d相邻,c为300米,故d可能是200米,300米,或400米。c、d之间河谷的高程应小于c和d。若d为200米,河谷海拔就应小于200米,这样河流与c的高差大于一个等高距,其间应再出现一条等高线,实则没有,故假设错误,d不可能为200米。同理,d也不可能为400米。所以d只能是300米。进而得出e为400米,Q地海拔在400—500之间,问题(1)选D。这一设问,旨在引导学生攻克等高线判读的难点,掌握一种好方法——“反证法”。

(3)图中河流流向是怎样的?

解析:河流常发育于山谷,山谷中等高线的特征是“凸高为低”,即等高线向数值高的方向弯曲,而水往低处流,从而河流流向与等高线弯曲方向相反,河流从北往南流。通过此问,学习辨别山谷和山脊的办法——凸高为低,凸低为高;同时也理解并识记了河流流向与等高线弯曲方向的关系。这都是等高线地形图学习中的重难点。

(4)桥梁附近河岸的海拔在什么范围内?

解析:河流两侧的c、d海拔均为300米,因此位于河流上的瀑布顶部不超过300米,瀑布落差为72米,桥梁位于瀑布下游,其海拔应低于瀑布底部海拔高度,即低于300米-72米=228米,所以桥梁附近河岸海拔在200—228米之间。山峰高580米,所以山峰与桥梁附近河岸的高差在352—380米之间。问题(2)选C。通过此问,旨在引导学生掌握等高线地形图中确定某点海拔范围的方法,锻炼逻辑思维。

在教学中,教师指导学生解答上述问题,弄懂了这两道经典高考题涉及的原理,悟到了其中的精髓,可谓一石三鸟、以小见大,不仅学到了知识,还“借题发挥”,让学生感受了地理之美、思维之美,充分体现了经典例题的作用。

三、根据教学需要改变试题考查的内容

有的高考题,既没有科学性的错误,也不存在题目所给的条件不充分的情况,但是要将其作为课堂教学中的经典例题,还有一定的欠缺,不能完全达标。例如,题目的逻辑不够严谨,表达不够清晰,考查的知识点繁难偏旧,考查范围过于宽泛。或者,虽然考题质量很高,但不符合教师在特定场景中的教学需要,不符合学情,不能与教学目标匹配,针对性不强。总而言之,考查内容不符合当前的学情和教学需要。这时,需要教师根据实际情况,在确保科学性的前提下,大胆修改题目,改变考查内容,增强针对性,丰富内涵,为我所用。

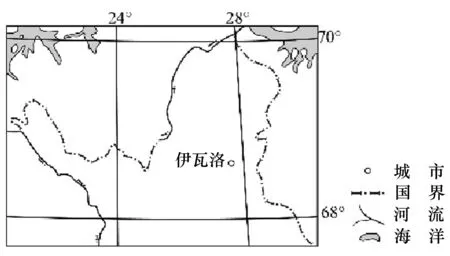

例3:(2017年新课标全国卷Ⅱ第5题)芬兰伊瓦洛(位置见下图)的汽车轮胎测试场的最佳测试期为每年11月至次年4月。据此回答问题。

在最佳测试期内,轮胎测试场( )

A.每天太阳从东南方升起 B.有些日子只能夜间进行测试

C.经常遭受东方寒潮侵袭 D.白昼时长最大差值小于12时

答案:B。这道题的考查范围比较广泛,既考查了地球运动产生的地理意义,又考查了气候。这正是高考地理试题,特别是文科综合试卷中的地理试题的特色。试题虽然只有几道,但是综合性很强,涉猎广泛,有一定难度。四个选项中,A、B、D都考查了地球的运动,只有C选项涉及气候。如果在学习“地球的运动”时把这道题作为例题,C选项就有超出学生知识范围的嫌疑,可以把C选项修改一下,也考查“地球的运动”。因为A、B、D已经考查了公转产生的日出方位、昼夜长短的变化,所以C选项可以考查正午太阳高度。不妨把C选项修改为一个错误的命题:

正午太阳高度不会超过21°。

这样一改,就把这道题变成了完全考查地球运动的题。考查范围缩小,但是内涵增加,无形中考查了太阳直射点的回归运动和正午太阳高度角的计算,有利于促进学生全面掌握地球运动的规律,富有针对性,而且一石数鸟,考查了多个知识点。

四、根据学生的能力基础改变题目的难度

有些高考题,难度很大,但是很有内涵。教师很想在教学中把这样的题分享给学生,但是如果学生的能力不够,题目超出了学生的最近发展区,那么学生既不能感受到高考题的巧妙,也不能受到相应的思维训练。这时,教师可以根据学生的能力基础,在不降低高考题品位和内涵的前提下,对题目略作改编,适当降低问题难度,使其符合当下的教学实际。

例4:(2014年新课标全国卷Ⅱ第6题)降水在生态系统中被分为蓝水和绿水。蓝水是形成径流的部分,绿水是蒸发和蒸腾的部分。下列流域中,绿水比例最大的是( )

A.塔里木河流域 B.长江流域 C.雅鲁藏布江流域 D.黑龙江流域

答案:A.塔里木河流域。该流域在我国新疆南部,地处温带大陆性气候区,降水少,气候干旱,蒸发旺盛,绿水比例大。这道题考查水循环的影响因素,可以在高一“自然界的水循环”教学中使用。但是如果教师面对的学生对“中国河流”的内容学习不透彻,不知道四个流域的地理位置,回答起来还是有难度。可以把四个选项改编如下:

A.主要位于我国西北地区的塔里木河流域

B.主要位于我国南方地区的长江流域

C.主要位于我国青藏地区的雅鲁藏布江流域

D.主要位于我国北方地区的黑龙江流域

中国地理四大分区的知识,是中学阶段最基本、最常用的知识点之一。中国西北地区最显著的自然地理特征就是干旱。即使学生基础薄弱,知道这个知识点还是大概率事件。对这道高考题采用上述方法改编,既保留了它的思维内核,又淡化了对区域知识的机械记忆,符合新课标的理念,也考虑了高一学生的能力基础,契合学情,符合教学需要。

通过以上几个例子,我们可以看出,在地理教学中,对于有瑕疵的题目,或者考查内容不符合教学需要的题目,我们应该设法消除瑕疵,保留精华,把它们修改为经典的练习题,发挥它们在地理教学中应有的价值,达到相应的教学目标。另外,对教师来说,试题改编恰当,可以充分挖掘试题提供的信息资源,提升高考题的利用价值,引导教师刨根问底,深入探究,提高自己的命题能力,使教师对高考题的利用更加灵活,从而有效提高课堂教学效果[5]。