西安、洛阳考古旅游产品设计

2020-05-12李艳花

李艳花,寇 磊

(西安财经大学 商学院 现代企业管理研究中心 陕西 西安 710061)

“历史不是考古学家的私有藏品,考古学资料是全人类的财富”[1],当前世界考古发展的一个共同趋势是走向公众,而旅游是实现考古走向公众的一条天然途径。考古旅游是以考古活动、考古发现的古代物质文化遗存为旅游吸引物,具有游览观光、学习求知、参与体验、休闲娱乐等功能的专项旅游,其中不仅包括考古活动旅游、考古遗迹旅游和考古遗物旅游,还衍生出修学旅游、科普旅游和探险旅游等不同类型的旅游活动[2]。西安、洛阳作为我国历史上重要的古都,历史遗产丰富,它们的城市建设和发展也始终同遗址和文物亲密相伴。西安坐拥周、秦、汉、唐的华贵,洛阳涵纳夏、商、东周、汉魏的风姿,成为我国大遗址保护的“先锋片区”[3]。在文化旅游融合的背景下,科学发展考古旅游,显化两座城市源远流长、厚重博大的文化积淀,打造跨省发展的“双城记”,不仅可以促进两座城市实现良性互动发展,还可以促进考古领域与旅游业相互渗透,以丰富考古学和旅游学的学科内涵。

1 研究背景

西安、洛阳曾经是我国的政治、经济、文化中心,也曾是世界上最繁华、最开放的大都市,是中华文化的见证者和亲历者,它们的遗存和遗物应该走出考古学的象牙塔,实现全民共享。

1.1 古代都城中的重要“双都”

众多专家学者对中国古都问题进行了研究,研究表明[4]:中国古代统一王朝与分裂时期和近现代的首都,主要设在现在的西安、洛阳、北京、南京与开封5个城市或其附近。作为古都,西安与洛阳是一对命运与共的城市,在中华民族最繁盛的时候一个是西京,一个是东都,共同谱写了汉唐气象[5]。西安具有3000多年的建城史,先后有西周、秦、西汉、新莽、东汉、西晋、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐等朝代在此建都;洛阳作为我国建都时间最长的古都,先后有夏、商、西周、东周、西汉、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐、武周、后梁、后唐、后晋等王朝在此建都。两座城市在历史上长期互为首都和陪都,在西周时期,洛阳就是与镐京并立的都城,镐京是宗周,洛邑为成周,含有陪都之意。正如谭其骧先生所言“自西周至隋唐,长安洛阳往往二都并建,同时作为帝王的东西二宅”[6]。

1.2 丝绸之路上的重要“双城”

西安、洛阳是汉代丝绸之路的东起点。2012年,我国联合中亚五国向世界遗产中心申报“丝绸之路”世界遗产,西安、洛阳均有众多遗迹入围。其中,西安的汉长安城遗址、唐长安城遗址(包括大明宫遗址、西市遗址、天坛遗址、明德门遗址、延平门遗址、兴庆宫遗址、含光门遗址、大雁塔、小雁塔)、鸠摩罗什舍利塔、兴教寺塔、大秦寺塔、西安清真寺等6处14个文物点入选申遗名单;洛阳的汉魏故城、隋唐洛阳城、白马寺和汉函谷关4处遗迹入选申遗名单。2014年,中哈吉三国联合申报的古丝绸之路的东段“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”成功申报世界文化遗产。其中,西安的汉长安城未央宫遗址、唐长安城大明宫遗址、大雁塔、小雁塔、兴教寺塔和洛阳的汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城定鼎门遗址、新安汉函谷关遗址入选。

1.3 古都旅游的特殊“节点”

古都旅游在我国的旅游发展中一直占据重要位置。“古都”的称号既是对古都历史地位的承认,也是独特的城市名片,为旅游业发展提供了独特的资源。就东西向而言,西安、洛阳几乎在一条直线上,这也是历史上建都的一条东西向轴线。元代大一统以前,历朝历代建都几乎就在西安、洛阳之间徘徊。历史上,很多王朝进取则定都长安,守成则建都洛阳。如刘邦曾定都洛阳三四个月,后来接受娄敬和张良的建议,西迁长安。东汉时由于国力衰败,很难战胜匈奴和羌,只能建都洛阳以求自保。因此,西安和洛阳具有历史的一脉相承,成为我国古都中的特殊节点。

1.4 “一带一路”倡议下的新发展机遇之双城

隋唐之后,随着经济重心逐渐南移,政治中心逐渐东移,西安、洛阳逐渐失去了往日的辉煌,双城相伴在孤独中沉睡。2013年,我国提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议,提出借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。作为丝绸之路的起点城市,西安、洛阳应乘势而上,抓住新的发展机遇,依托雄厚的古都文化资源,发展考古旅游,促进城市现代化发展与传统文化复兴,打造丝路“双城”。

2 西安、洛阳旅游资源优势

长期的古都发展史,为西安、洛阳城市留下了丰富的遗址、遗物与古迹。两城市的考古旅游资源数量多、品质高、时代链完整,大多以国家考古遗址公园、世界文化遗产、博物馆等形式呈现,为考古旅游发展提供了得天独厚的资源优势。

2.1 国家考古遗址公园

大遗址是文化遗产最具代表性的组成部分,考古遗址公园是我国大遗址保护领域日趋成熟的一种考古遗址保护和利用模式。2010年10月,国家文物局在全国范围内遴选了一批极具重大考古价值、历史价值、科研价值、教育价值的大型考古遗址,设立国家考古遗址公园,成为全国文物保护的范本。西安、洛阳在考古遗址公园的立项和建设方面成绩斐然:①西安的国家考古遗址公园建设。西安依托周、秦、汉、唐遗址积极建设遗址公园。2010年国家文物局公布的首批12个国家考古遗址公园中,西安的汉阳陵考古遗址公园、秦始皇陵考古遗址公园、大明宫考古遗址公园入选,汉长安城考古遗址公园和秦咸阳城考古遗址公园同期获准立项。2017年,汉长安城未央宫国家考古遗址公园入选第三批国家考古遗址公园。这些国家考古遗址公园中,大明宫考古遗址公园的遗址保护改造工程,强调遗址周边的环境中居民的生活质量也不容忽视,开创了“以人为本,因地制宜,让全社会共享保护成果”的古城大遗址保护新模式。②洛阳的国家考古遗址公园建设。2006年以来,洛阳借助国家大遗址保护的机遇,先后实施了汉魏故城阊阖门遗址、隋唐城定鼎门遗址和偃师商城西城墙等大遗址保护展示工程,启动了隋唐城宫城核心区拆迁整治工程,得到了国家文物局的充分肯定。截至2018年,洛阳拥有隋唐洛阳城、汉魏洛阳故城和二里头遗址3个国家考古遗址公园,偃师商城遗址也获准立项为国家考古遗址公园。洛阳的夏、商、东周、汉魏、隋唐“五都”遗址全部以国家考古遗址公园的形式进行开发和保护,为洛阳考古旅游发展奠定了良好基础。

2.2 世界文化遗产

世界遗产是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的财富,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹和自然景观,包括世界自然遗址、文化遗产(包含文化景观)、文化与自然双重遗产三类[7]。其中,世界文化遗产包括文物、建筑群、遗址。西安、洛阳依托丰富的遗址遗迹,各拥有6处世界文化遗产。①西安的世界文化遗产。截至2019年,西安市拥有秦始皇陵兵马俑、汉长安城未央宫遗址、唐长安城大明宫遗址、大雁塔、小雁塔、兴教寺塔6处世界文化遗产。其中,秦始皇陵及兵马俑坑于1987年12月入选世界文化遗产;汉长安城未央宫遗址、唐长安城大明宫遗址、大雁塔、小雁塔、兴教寺塔于2014年作为“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”的遗产点入选世界文化遗产。②洛阳的世界文化遗产。截至2019年,洛阳共拥有龙门石窟、回洛仓遗址、含嘉仓遗址、汉魏洛阳故城遗址、隋唐洛阳城定鼎门遗址、新安县汉函谷关遗址6处世界文化遗产。其中,龙门石窟于2000年11月入选世界文化遗产;回洛仓遗址和含嘉仓遗址于2014年作为“中国大运河”河南段的遗产点入选世界文化遗产。汉魏洛阳故城遗址、隋唐洛阳城定鼎门遗址、新安县汉函谷关遗址2014年作为“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”的遗产点入选世界文化遗产。

2.3 博物馆

博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然与人类文化遗产实物的场所[8],博物馆及其衍生物是考古旅游发展的重要载体。西安、洛阳拥有为数众多的综合性和专题性博物馆,是发展考古旅游的重要资源。①西安的博物馆资源。作为陕西省的省会和知名的古都,西安素有“天然历史博物馆”之称。截至2018年,西安共拥有各级各类博物馆138座。陕西历史博物馆是中国第一座大型现代化国家级博物馆、首批中国“AAAA”级旅游景点、国家一级博物馆,藏有一级文物762件(组)、国宝级文物18件(组),其中2件为首批禁止出国(境)展览文物,居我国博物馆前列。由于参与了《国家宝藏》节目,陕西历史博物馆成为大西安的“网红博物馆”。碑林博物馆是陕西创建最早的博物馆,以收藏、陈列和研究历代碑刻、墓志和石刻为主,成为在我国独树一帜的艺术博物馆。西安博物院以著名唐代建筑小雁塔为中心,整体按文物鉴赏、旅游观光、综合服务三大功能区设计,形成集博物馆、名胜古迹、城市公园为一体的历史文化休闲场所。半坡遗址博物馆是我国第一座史前遗址博物馆,也是国家一级博物馆。以大唐西市博物馆、关中民俗艺术博物院为代表的非国有博物馆在全国也具有较大影响力。②洛阳的博物馆资源。洛阳市着力打造中原文化特色“博物馆之都”,截至2018年,已建成开放各类博物馆68个。洛阳博物馆创建于1958年,馆藏文物40多万余件,展出文物1.1万余件,为国家一级博物馆、河南省优秀爱国主义教育基地,是洛阳市的文化地标。洛阳古代艺术博物馆原名洛阳古墓博物馆,于1987年建成开放,是我国目前最大的古墓博物馆之一,也是目前世界上第一座古墓博物馆。洛阳周王城天子驾六博物馆,依托21世纪重大考古发现——“天子驾六”大型车马陪葬坑,原地原址修建,是一座以原址保护展示的东周时期大型车马坑为主体的博物馆,辅展包括东周王城概况、王陵考古的新发现和部分东周时期珍贵文物的“王城、王陵、王器”专题博物馆,是当今世界独一无二的“驾六”遗存。洛阳三彩艺术博物馆以中国陶瓷艺术大师郭爱和创立的“洛阳三彩”学说为基础,并以其“三彩艺”釉画作品及不同时期的“洛阳三彩”藏品为主体,收藏洛阳三彩藏品近千件,集洛阳三彩艺术的研究、制作、展示和销售于一体,既能够使观众近距离清晰地观瞻洛阳三彩艺术,又能够给观众提供体验三彩工艺的实践操作。

2.4 其他重要考古旅游资源

文物保护单位是重要的考古旅游资源,它们很多没有成为国家考古遗址公园、世界文化遗产或者博物馆,但发展考古旅游时却不可小觑。如西安的蓝田猿人遗址、姜寨遗址、杨官寨遗址等,洛阳的关林、白马寺、千唐志斋等。截至2018年,西安市有国家级重点文物保护单位51处、省级文物保护单位108处;洛阳市有全国重点文物保护单位43处、省级文物保护单位122处。

3 西安—洛阳旅游发展现状及对比

作为丝绸之路上的两座重要古都,目前西安、洛阳两城市间高铁趟数多且用时均不到2h。因此,两城市合作开发出新旅游产品,联合设计考古旅游线路,进而深层次开拓旅游市场,具有可行性和极高的现实意义。

3.1 主要客源国构成

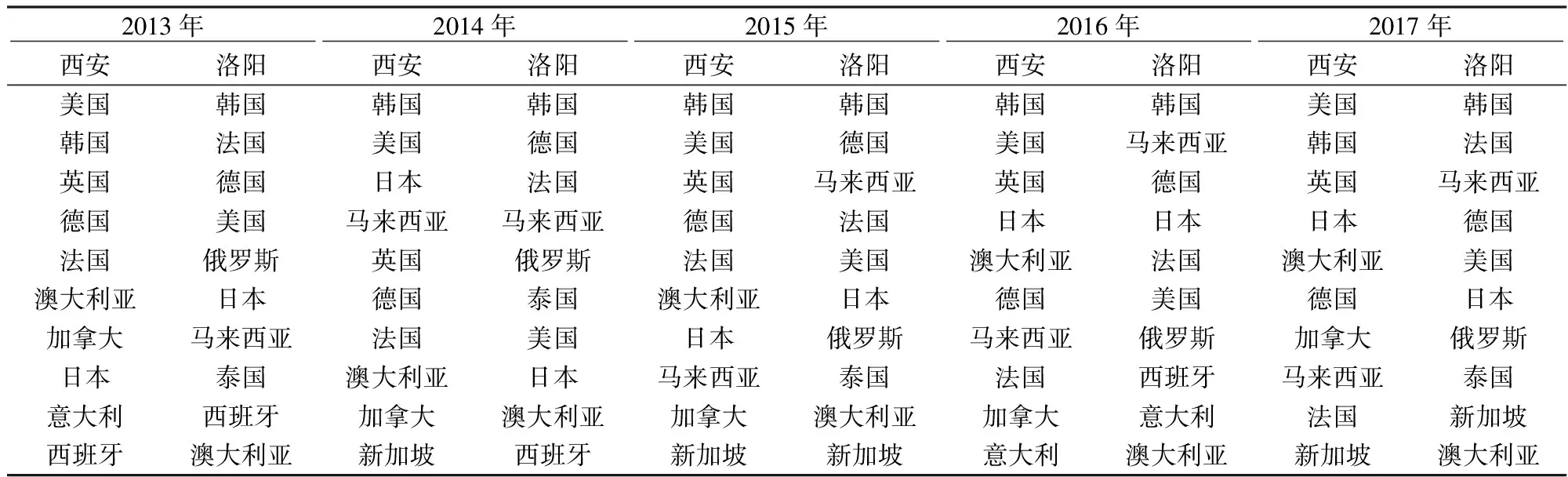

西安、洛阳都是我国入境旅游重点城市和旅游热点城市,其中西安市作为陕西省的省会城市,接待游客的数量和旅游收入远远超过河南省洛阳市。但从2013—2017年两个城市的主要客源国组成(表1)可以看出,它们有很多共同的客源国,如韩国、日本、美国、德国、法国等。因此,西汉和洛阳两座城市可以合作向共同的客源国推出考古旅游线路,以提振入境旅游。

表1 2013年—2017年西安洛阳主要客源国组成

3.2 主要旅游线路

作为较早发展的旅游城市,西安、洛阳均形成了较为成熟的旅游线路,在游客心目中有了固定的形象,无论是团队游客还是散客,在两座城市的旅游内容基本相同。西安的旅游线路主要有市内(西安城墙、大雁塔、陕西历史博物馆、钟鼓楼广场)+东线“二日游”或者市内+大东线(兵马俑、华清池、华山)“三日游”,自由活动时游客一般选择回民街或者永兴坊。洛阳的旅游线路以“一日游”为主,主要是少林寺、龙门石窟,部分线路包括白马寺。在牡丹花开的时节会有专门的赏牡丹游(一般去牡丹园),时间以1d居多。

3.3 世界遗产旅游现状

西安、洛阳分别拥有6处世界文化遗产。其中,西安的秦始皇陵兵马俑、大雁塔是西安的旅游热点景区,洛阳的龙门石窟是洛阳的旅游热点景区。除了这些,其他各世界遗产的市场知名度低、旅游吸引力弱,游客接待量较少。

3.4 A级景区数量

西安市共有A级景区80家,其中5A级景区6家(秦始皇兵马俑博物馆、大雁塔·大唐芙蓉园景区、华清池景区、西安城墙景区、西安碑林博物馆和西安城墙—碑林历史文化景区)、4A级景区26家、3A级景区32家、2A级景区16家;洛阳市共有A级景区48家,其中5A级景区5家(龙门石窟、白云山、老君山、鸡冠洞、龙潭大峡谷)、4A级景区21家、3A级景区18家、2A级景区4家。

4 西安、洛阳考古旅游产品设计

考古旅游产品的设计主要面向专业游客与中小学生群体。专业游客包括考古、美术、历史、设计、城市规划、旅游管理、建筑学等专业的专家、研究人员和大学生群体。一方面,帮助他们开展相关研究,进行专业知识学习;另一方面,借助他们的专业成果,为两个城市的发展提供智力支持。面向中小学生群体开展与课程学习有关的研学旅游线路。和一般的旅游线路不同,考古旅游线路要有专业的人士进行专业知识的讲座与探讨。因此,西安、洛阳的考古旅游产品需要同两省的考古研究院、相关高校和文博单位进行密切合作,共同进行相关内容的开发与设计。

4.1 面向专业人士的考古旅游设计

本文依据考古旅游市场的需求特点,从西安、洛阳的考古旅游资源资源构成出发,以定都、建都、寺庙、艺术等为主题内容进行了考古旅游线路的设计。

定都考:以西安、洛阳的国家遗址公园为旅游线路的主要节点,开展以定都史考证为主题的考古旅游。国都通常是一个国家的政府所在地、政治活动的中心城市、各类国家级机关集中驻扎地,是国家主权的象征城市,都城择址与国家性质和国家发展变化密切相关,会有多种考量,也受到多种因素的影响。因此,关于古都选址的政治、经济、 社会、思想、军事、文化、风水构成、自然环境变迁的考量对现代城市建设和当代旅游者均具有极大的吸引力。西安、洛阳在古都中无疑是最典型的,对我国古都制度有许多重要的开创和发展之功,所体现的我国古代定都观念与都城制度对后世有重要的影响。如洛阳二里头都城遗址、偃师商城遗址、东周王城遗址就是司马迁在《史记·封禅书》中提到“昔三代之皆在河洛之间”的有力佐证。而夏朝定都洛阳的重要目的是寻求优良生态环境,满足生存诉求,实现族群的生存发展;商代的择都理念比夏代有所发展,除了对自然灾害、物质资源、生存环境等自然因素的考虑外,在商代晚期,都城概念上出现了“国家之中”的意识,成为后世立都于“天下之中”择都理念的重要基础;西周以洛阳为都,体现的是都城选择中的全局意识,既有延续夏之正统地位的政治内涵,又有加强控制商遗民和东方地区的统治需求,既考虑到洛阳地区天下之中的交通地理优势,又注重其环境优越、资源物产丰富的生存环境优势。

建都考:以西安大明宫遗址、汉唐长安城遗址、杨官寨遗址,洛阳汉魏洛阳故城遗址、隋唐洛阳城定鼎门遗址等为主要节点,开展以都城建设考证为主题的考古旅游。我国古都的规划建设是中国古代文明的集中体现,它的选址、营造、形制变迁乃至毁弃都反映了中国古人的哲学观、宇宙观,并受到当时社会生产生活方式的制约[9]。以南北中轴线为中心左右对称,宫殿官署与居民区截然分开的布局是中国古代都城建设的基本形制[10,11]。我国古代都城的建筑以中轴线为中心左右对称的布局主要体现在三个方面:一是每座宫殿单体建筑以自身的中轴线对称;二是整个宫殿建筑群即后世的皇宫沿着南北中轴线对称;三是整个都城南北中轴线对称,且主要建筑的中轴线与整个都城的中轴线相重合[12]。西安、洛阳在都城建设上均有许多独到之处,对后来的中国都城建设甚至国外许多城市(如日本的京都、奈良)的建设产生了很大的影响,很多做法值得现代城市建设借鉴。

寺庙考:以西安大慈恩寺、荐福寺、兴教寺、草堂寺、华严寺、兴善寺、香积寺等,洛阳少林寺、白马寺、龙门石窟等为主要节点,开展以佛教发展史考证为主题的考古旅游。佛教寺庙作为珍贵的宗教文化遗产,也是我国传统文化的重要组成部分。尤其是古丝绸之路与佛教文化有着深厚的历史渊源,西安、洛阳的佛教寺庙在“一带一路”倡议中有着特殊重要的意义。寺庙考的内容主要有佛教发展史考、佛教经典考、佛学交流、禅修体验、善行旅游、佛教养生等内容。发展寺庙考的目的在于构建和谐社会的基本思想,而不是发展信徒。因此,寺庙考线路要结合时代特色,重视发挥宗教协会、佛教研究学者的作用,将物质层面和精神层面的体验结合起来,激发参与者对宗教文化的浓厚兴趣和深层体验。

艺术考:作为古都,西安、洛阳的许多遗迹、遗物在绘画、雕刻、书法、建筑、音乐、文学等方面具有较高的成就,对现代的艺术设计与创造有重要的影响。以西安、洛阳的博物馆、古建筑为主要吸引物,以造型艺术、绘画风格、彩画纹样等为主题,以艺术家、艺术工作者、艺术院校师生、艺术爱好者为主要对象,联合开展以艺术考察、写生、艺术创作为主要内容的艺术考古旅游。具体内容:白马寺、龙门石窟与大慈恩寺的佛像造型艺术、建筑设计风格、彩画风格、服饰设计、经变故事创造等,将传统的信仰、审美与现实结合,使它们成为现代艺术创作的源泉,从而培养提升人们的审美水平,鼓励创作出更多有价值的艺术作品。

4.2 面向中小学生的研学旅游设计

面向中小学生的研学旅游线路,以增加学生对古都历史的和文化文物遗产遗存的认知,强调旅游内容的知识性与情操的培养。2016年,国家教育部等11部门印发了《关于推进中小学生研学旅行的意见》,要求各地将研学旅行摆在更加重要的位置,推动研学旅行健康快速发展,这是两城市联合发展考古研学旅游的重要机遇。和专业人士的考古旅游以实地考察、专家讲座为主,强调学术性不同,中小学生的研学旅游要突出内容的生动性和趣味性,通过参与激发中小学生的求知欲与学习兴趣。在内容上可以增加模拟考古实践、高等学府游学、艺术熏陶体验、礼仪习俗体验等活动。

模拟考古实践:模拟考古是在已经完成考古发掘的遗址上,将部分文物的复制品埋藏起来,在专业人士的指导下,参与者在学习考古发掘基本知识技能之后,借助专业考古工具,进行模拟发掘、器物整理、修复和归类等工作,从而使参与者体验到考古发掘的科学性与神秘感。模拟考古是目前国内外颇受欢迎的体验项目。西安、洛阳的考古遗址公园都具有发展模拟考古的条件,如大明宫遗址公园已经有了模拟考古体验项目。作为两城市联合开发的模拟考古实践,在埋藏文物复制品时要充分考虑两个城市之间的历史渊源,注意文物之间的线索链接,使参与者在模拟考古时,能主动发现真实的历史,增强他们的成就感。

高等学府考古游学:高等学府游学一直是中小学生游学项目中的一项重要内容。西安、洛阳均拥有历史悠久的高等学府,它们所处的位置也历史悠久。如西安交通大学兴庆校区、曲江校区、雁塔校区分别位于唐兴庆宫、曲江流饮、大雁塔附近;陕西师范大学雁塔校区旁边就是唐天坛遗址;洛阳师范学院所在的安乐窝为宋代邵雍故居所在地。这些高等学府具有非常悠久的建校历史,特别是西安交通大学的“西迁精神”在国内具有很大的影响。因此,西安、洛阳的高等学府考古旅游线路一方面是考察游学高校本身的发展历史、学校特色等内容;另一方面结合历史遗迹,对它们校址的历史进行考察研究,寓教于乐。

艺术熏陶体验:艺术教育是中小学生综合素质教育中的重要方面。针对中小学生的研学旅游活动中,可以借助西安、洛阳在书法、绘画、雕刻、戏剧艺术等方面的特色和优势,设计有特色的艺术熏陶体验内容。如在碑林博物馆进行现场书法练习和碑拓学习,在龙门石窟进行素描写生,在半坡博物馆进行陶艺制作等活动;在西安学习秦腔,在洛阳学习豫剧等。

礼仪习俗体验:中国素有“礼仪之邦”之称,而西安、洛阳都是我国礼仪的重要发源地,具有研究和学习礼仪的天然优势。自原始社会晚期,若干礼仪因素就陆续或约定俗成,或人为制定出来,并在实践生活中加以施行。经过夏、商两代的不断发展和损益,至西周初,周公姬旦“制礼作乐”,礼仪趋于完备。春秋战国礼乐崩坏,大量礼仪散佚,若干内容被战国秦汉时期陆续撰作的有关文献典籍,尤其是儒家学派的文献典籍加以记载,《周礼》就是其中的经典。汉风唐韵也和现代礼仪有密切的联系。因此,在中小学生的研学旅游中,传统礼仪习俗的学习体验可以作为一个重要的环节加以设计。