新时代东北地区产业结构优化的制约因素分析

2020-05-11刘叶芬马会

刘叶芬 马会

[摘 要]东北地区经济下滑、产业结构升级缓慢、企业技术创新不强、资源优势逐渐丧失、产业制度安排不健全、劳动力数量不足与质量不高等六个因素正成为东北地区产业结构优化的障碍,通过实证研究进一步分析东北产业结构优化的制约因素,有利于打破东北经济发展瓶颈,推动产业结构向合理化、高级化迈进。

[关键词]东北地区;产业结构优化;制约因素;合理化;高级化

[中图分类号]F061.5;F062.9 [文献标识码]A [文章编号]1672-2426(2020)03-0056-10

新时代东北地区①正处于产业转型时期,结构性矛盾始终是经济发展的制约因素,这对宏观经济增长、东北工业振兴有较大的影响。

一、东北地区产业结构优化制约因素分析

2019年上半年全国GDP增速显示,东北三省的经济增速均低于全国经济平均水平,吉林上半年GDP增速甚至仅有2%,排名末位。这不得不令人思考:东北三省经济和产业怎么了?哪些因素制约其发展?分析东北三省产业结构优化的制约因素,了解东北产业结构发展的阻力是非常有必要的,对东北区域发展乃至东北振兴具有重要的理论价值和现实意义。

(一)东北地区经济下滑

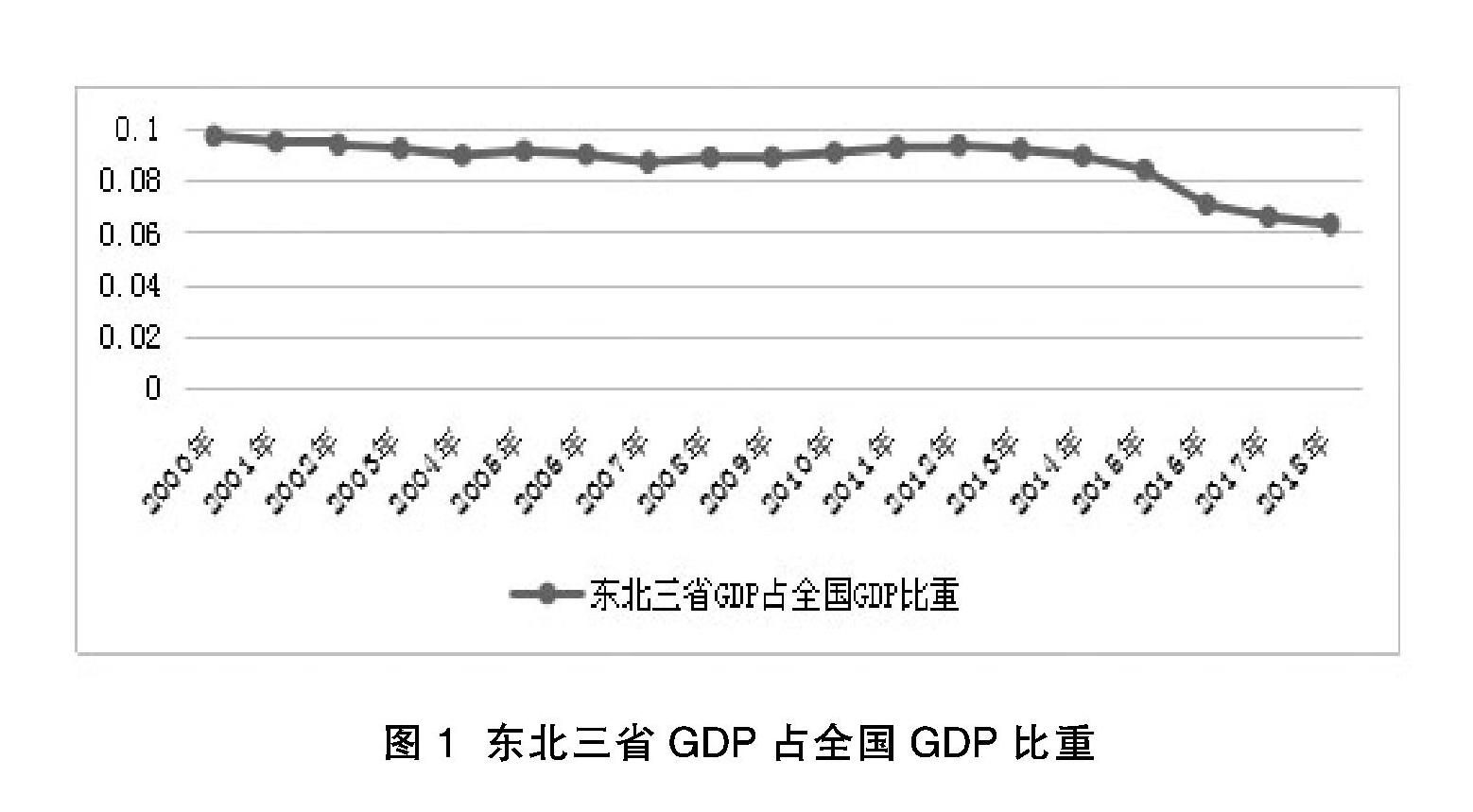

随着我国经济的快速发展,东北地区的经济发展速度逐渐由“领跑者”变为“跟跑者”。改革开放以来,东北地区一直依赖资源与重工业发展经济,随着环境承载力的不断加大,产业结构失衡的问题越来越明显,东北经济开始出现衰退现象,东北的重工业企业一时难以转变生产结构,企业发展越来越艰难。自2014年,东北三省的GDP增速从原来的中游水平下降到排名靠后。从东北三省GDP总和占全国GDP的比重也可以看出东北经济的衰退。2000-2018年东北地区GDP总和占全国GDP比重(见图1)。2014年之前,东北GDP比重虽然稍有下降,但是整体处在9.0%上下波动,2014年以后,东北地区GDP比重快速下降,在2018年由原来的占比8.96%下降到6.03%,下降了将近三个百分点,足以看出东北地区经济增速的下滑现象。2018年GDP增速显示,东北三省辽宁、吉林、黑龙江的经济增速依次是5.70%、4.50%和4.70%,黑龙江和吉林排在全国末尾。东北三省的GDP增速均徘徊在5%的水平,与全国6.6%的平均增速水平相差了1.6个百分点,地区经济增速放缓明显。在很大程度上会抑制东北的产业结构转型升级,第二产业向第三产业转移难度系数较大,高新产业发展缓慢,制约产业结构的合理化变动。

(二)产业结构升级缓慢

1.产业结构分布失衡。产业结构优化升级是产业发展不断迈向产业结构合理化和产业结构高级化的进程,逐步实现由第一产业向第二产业及第三产业跨越,充分发展技术型产业,最终达到经济效益最大化的目的。从产业结构演变进程可以看出,东北三省优先发展重工业,为我国工业化开辟道路并提供设备与技术支持,因而几十年来重化工业一直是东北三省产业发展的重中之重。但是,在重工业发展的过程中,东北三省缺少对第三产业的发展和对第一产业的升级,三次产业之间缺少关联性,没有形成内部拉动效应。其结果是工业尤其是重工业走了一套自我发展道路,第二产业在产业结构上缺乏产业间有效协同,不能有效带动和提高农业和第三产业的生产能力,三次产业间呈现出很强的非均衡发展模式[1]。这就很大程度上造成了后期东北三省产业结构不均衡的现象,重化工业占用并消耗大量资源,市场规模较大,但效益并不显著,间接导致了第三产业难以快速发展壮大。

东北地区产业结构调整使第三产业受到重视,第三产业产值逐年上升,产业发展规模扩大,2018年第三产业产值占总产业产值的53%,但是重工业对产业结构优化仍有一定的限制作用。近年来,东北地区重工业发展缓慢,但是重工业在产业中的比例仍然很大,传统产业依然是主导产业。截至2016年,东北三省的重工业比例为68.99%,相比2006年下降了14个百分点。吉林、黑龙江重工业比例下降显著,分别从78.5%、82.7%下降到66.0%、57.3%,这与经济下滑有直接的关系。辽宁重工业比例呈先下降后上升的趋势,2014年重工业比重又开始增加,达到79.48%,2014年到2016年,比重增加了四个百分点,辽宁重工业比例后期上升也与第二产业的产值比重上涨相一致。即使东北三省重工业发展缓慢,重工业比重依旧超过一半,第二产业在产业结构中仍占半壁江山。东北地区的工业化生产主要集中在能源、化工及装备制造业,资源与资金支持使这些行业形成了较大的固定成本,虽然东北的资源优势丧失,但仍难以退出行业,造成产业结构僵化难调的局面。

2.产业融合度不高,产业内部关联度较低。东北地区为了改善过度依赖資源、集中发展重工业的现状,产业结构开始逐步向第三产业转移,旨在加快产业发展,寻求经济发展新的动能。在第三产业众多行业中,东北地区的零售业所占比重较大,而金融业、科技行业、新兴产业的占比相对较小,这导致第三产业的发展有一定的局限性,产业内部关联度不强,不利于产业向高度化方向发展。重轻工业关联度差,东北地区轻工业产值85%来源于对自然资源以及农副产品资源的初级加工,轻工业生产并没有充分利用东北地区丰富的重化工业产品资源[2]。此外,二、三产业之间不能有效融合,如在工业生产中没有发挥信息技术的作用,新兴技术产业也没有依托传统产业这一巨大的消费市场。

东北地区产业结构主要以重工业为主,集中发展冶铁、煤炭、汽车等能源消耗型产业,产业链条比较短,产业内部之间关联度低,造成东北地区“孤岛式”的产业结构。冶钢、汽车等上层行业与零部件加工的小行业产品生产不相衔接,缺乏精加工的中间产业,导致资源浪费和效率低下的问题。产业内部关联性不强,企业长期粗放式生产,竞争力低下。产品精加工的企业较少,产业结构附加价值低,低技术化,东北地区的产业结构内部断层严重。东北三省第二产业占比高于其他产业,产业间的关联性不高,区域发展依赖于传统工业,第二产业对第一产业带动作用小。工业没有对农业形成有效的带动作用,农业没有随着工业发展很好地升级,没有形成农业产业链,造成了农业产业化与农业工业化发展滞后。东北地区土地肥沃,粮食生产量大,尤其黑龙江一直以来都是产粮大省。2017年,黑龙江加强农业产业科技化,新农艺、新技术的集成运用,使得农业生产率明显增长。但是农产品加工业、产品销售等却相对落后,一、二产业融合度不高,产业链结构不够完善。这些问题不解决不仅制约第一产业升级,限制产业结构优化,而且也不利于农民创收和提升产品竞争力。东北地区“工业反哺农业、城市支持农村”和“以工促农、以城带乡”的格局尚未形成[3]。

3.存在产业趋同现象。东北地区在产业结构优化的过程中,主导产业发展上逐渐出现产业结构趋同现象。产业结构趋同一般是经济发展过程中区域内或区域之间产业结构所呈现出的某种共同倾向,主要指在主导产业选择、产业组织规模和技术水平等方面的雷同现象[4]。以往,东北三省资源丰富,优先发展重化工业,辽宁工业生产以装备制造业、钢铁冶炼和石油化工为主,因为辽宁有鞍山、本溪等钢铁基地和大连石油工业基地;黑龙江依靠丰富的石油资源和农业资源,发展石化工业、装备制造业、食品加工业等;吉林重点发展汽车制造业、农副产品加工业和能源工业,吉林的“一汽”就是典型的代表。三个省都重视发展交通运输设备制造业和农副食品加工业,区域内部行业发展相似度高,内部产业竞争激烈。相关研究表明,产业结构相似度最高的是辽宁和黑龙江,都集中发展石油化工与交通运输设备制造业,其次是吉林和辽宁,最后是吉林和黑龙江。从东北整个区域来讲,东北三省依靠资源禀赋发展相近产业,形成了区域内生产要素竞争的局面,难以发挥自己的产业优势,生产要素效益低下。同时,在产品销售市场中,因产业相同,使得产品大同小异,加剧了销售市场上市场占有率的争夺,为了保证市场占有率,三个省都不同程度地设置了市场壁垒,进一步加剧了三个省之间的经济摩擦,限制了东北地区区域一体化的发展[5]。产业趋同也使得东北地区产业结构僵化,第三产业及高新技术产业生存空间小、难以发展,产业间的互补性较弱,不利于产业高级化发展。

(三)东北地区劳动力数量不足、质量不高

进入新世纪,东北地区经济效益增长缓慢,产业结构问题凸显,这与地区思想观念落后、人力资本流失、劳动力数量不足和质量不高等原因也有一定的关系。劳动力作为最重要的生产要素,其数量和质量都对产业结构的优化升级产生重要影响[6]。提高劳动力的数量与质量,是产业结构转移调整的必要环节,这为产业转移与高新产业的崛起提供源源不断的动力。

受计划经济的影响,东北三省劳动力的思想观念相对落后,自主创新意识、竞争意识、进取意识还不够。在产业结构调整过程中,某些行业存在着大量下岗员工。同时,由于产业升级而产生的新兴行业却出现了结构性失业的问题,有大量的职位空缺,急需优秀的适合岗位的人员。劳动力是产业结构优化的推动力,人们的思想观念不开放,造成了产业结构与劳动力就业体系存在偏差,结构性失业与职位空缺同时存在,这既不利于就业人员自身的长远发展,也阻碍了产业结构合理化发展。近年来,东北地区经济发展水平落后,企业员工收入增长缓慢,不仅无法吸引外来人才,本地区的人才也在逐渐流失。吸引和留住劳动力,提高企业员工保留率,是目前东北地区急需考虑的问题。劳动力是产业优化必不可少的条件,只有这样才能不断提升产业结构,提高经济发展水平。

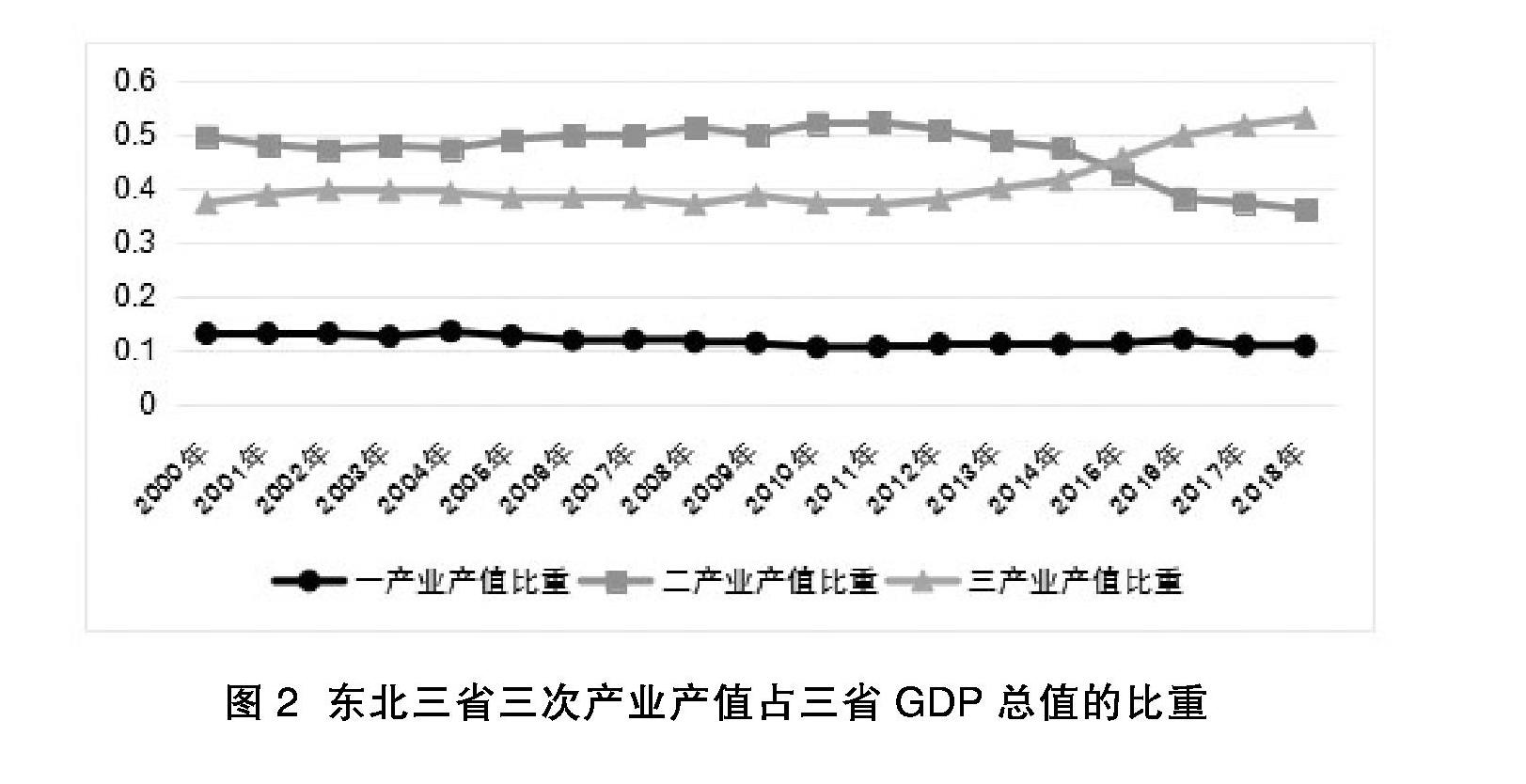

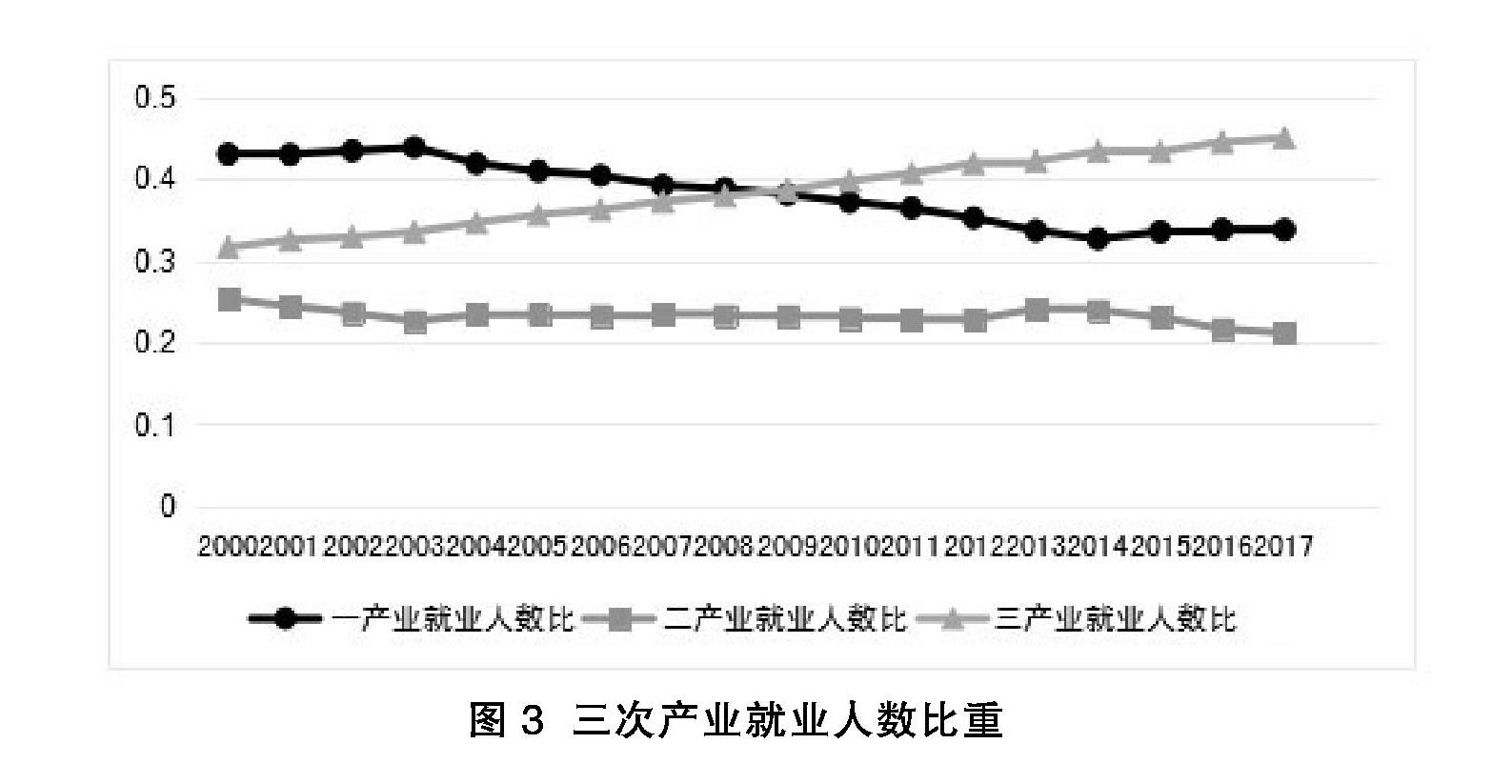

依据配第—克拉克定理,随着人均国民收入的提高,劳动力首先会从第一产业转移至第二产业,工业化完成后,劳动力又向第三产业转移,作为掌握一定知识和技能的劳动力,即作为高级劳动力形态的人力资本,其产业配置规律也应与一定时期产业发展要求和产业结构变动规律相一致[7]。但是,在东北地区产业结构演变和劳动力就业人员的转移过程中,劳动力在产业间的转移流动与克拉克定理产生了背离,尤其在第一产业和第二产业中存在一定的差异性。从整体的产业增加值来看,东北三省的三次产业发展趋势与产业结构发展规律相符。如图2,分析2000年到2018年东北地区三次产业比重可以得出,第一产业产值比重最小,2000—2018年间产值比重在13.2%和10.9%之间略微波动;第二产业产值占比先平稳上升,在2011年开始快速下跌,2018年产值比重下降至36.1%;第三产业产值比重2011年开始快速上涨,2018年达到了53.0%,体现了产业结构向第三产业过渡的趋势。但是,产业间劳动力就业结构与产业结构存在着一定的差异性,如图3,2000年,第一产业就业人数比例最高,为43.04%,其次是第三产业,占31.64%,最后是第二产业,占比25.31%;随着时间发展,第一产业就业人数比重下滑,第三产业就业人数比重明显上升,第二产业就业人数比重变动不大,但所占比重仍然最小;2017年,三次产业就业人数比重分别为33.78%、21.74%、45.04%。东北地区产业结构为“三、二、一”模式,而就业人员分布的结构是“三、一、二”模式,产业结构与就业结构差异性很大,不能有效契合。这也反映了人力资本在低层次产业中供给过大,在高层次产业中供给不足,劳动力数量难以与产业结构相匹配,这很大程度上制约了产业结构的合理化发展。

劳动力就业人员在产业之间的转移不仅要有量的保证,而且要有质的要求,受教育程度、掌握高质量技术和技能的能力也是制约产业结构实现高级化的重要因素。劳动力素质是产业发展中人力资本的另一个有利因素,即拥有更多专业知识和技能的工人。劳动工人素质低下,则劳动力较为低廉,专业技能不高,受教育程度较低,单位时间内创造的价值减少,进而产业发展大多集中于劳动密集型产业,产业结构处于低技术化、低附加值和低合理化的情况;反之,若劳动力素质较高,掌握高新技术并拥有自主创新能力,单位时间内创造的价值更多,劳动力可以在行业间自由转移,最终人力资本集聚在第三产业,产业结构必然逐步趋于合理化、高度化的状态。因此,研究东北地区产业结构优化要关注劳动力素质问题。

劳动者受教育程度能够直观反映劳动力素质。劳动者素质越高,即文化水平越高,劳动者的知识量越大,专业技能越强,创造的价值越多。劳动力素质与产业结构优化存在很强的正相关性。受教育程度按等级可以分为小学及以下教育程度、初中教育程度、高中教育程度和大专及以上教育程度。2004年到2016年东北三省受教育程度平均值中,小学及以下教育程度比重为28.44%,初中教育程度比重为45.16%,高中教育程度比重为15.87%,大专及以上教育程度比重为10.52%。劳动者小学及以下教育程度在2005年短暂增加了2.79%后,整体呈下降趋势,由2004年的31.73%下降到2016年的24.95%,下降了大约7个百分点。劳动力高中教育程度的比重整體变动趋势与初中教育程度相似,13年内比重波动不明显,维持在15%,区别在于高中文化程度的劳动者比重小于初中文化水平的。大专及以上教育程度的劳动力比重,从2004年的6.60%增加到2016年的10.52%,增加了约4个百分点,就业人员的大专以上文化程度比重在2013年前有明显的上涨趋势,2013年后上涨趋势放缓,但是整体上还是上升的。从图4可以看出,虽然东北地区劳动力受教育程度比重中小学及以下文化水平劳动者在减少,受过大专及以上教育的员工人数在增加,但是文化程度高的员工增长幅度小,且比重低。东北地区整体高等教育服务还很低,高技术人才严重不足甚至出现断层现象,高新技术产业发展缺少优秀技术人才,难以为东北的产业结构优化提供强大的动力支持,应加大劳动者知识与技能培训,提升就业人员素质。

(四)企业技术创新不强

高新技术产业的兴起,能充分带动产业结构优化与升级,产业结构向高度化迈进。2018年,经初步统计,辽宁、黑龙江两省高技术制造业增加值分别增长19.8%和11.2%,吉林高新技术企业数量增长69.8%[8]。随着新一轮东北振兴战略的实施,尽管三个省都在加大技术创新投入,但是东北地区的高新技术产业发展仍然落后于全国平均水平,要想走产业科技创新的道路,必须寻求新的政策与制度安排,加快发展新技术。企业通过创新技术影响市场供求关系,进而促进产业结构趋于合理化。技术进步的作用主要体现在:一是先进的技术能够满足并引导市场的需求,引起供需结构变动,新产品的研发吸引消费者消费,企业也因技术创新减少成本投入,新产品质量在上升,能够有效促使产业结构更加合理。二是技术创新会促进资源的优化配置与交换,节约现有的物资资源与人力资源,促使各行业不断升级,向产业结构高级化迈进。三是科学技术创新能够改变社会劳动力分工,提高劳动生产率,使产业的资源配置更高效。马克思曾指出,技术创新和技术进步推动着生产的社会分工,进而在社会生产中形成了现代工业,并使生产要素在不同的生产部门之间转换流动,产业结构演进是由技术进步所决定的[9]。

技术创新是产业关联的核心,技术经济联系了各产业的组合关系,是各产业经济活动的内在规律所决定的,所以技术创新对产业结构的作用机制可以说是“天然决定”的[10]。东北三省作为老工业基地,存在很多依赖资源发展起来的资源型城市,这些城市主要的产业多是资源密集型产业。城市发展得益于资源优势,产业结构集中在第二产业,企业的科研经费投入不足,缺乏技术型人才,这些原因限制了东北地区产业优化与经济水平提升。2003年实行东北全面振兴战略,辽宁、吉林和黑龙江三省纷纷加大科研经费投入,大力鼓励并提倡产业技术研发和创新,努力完成产业结构由资源密集型产业向技术密集型产业的跨越。到2017年,东北三省的R&D经费投入强度总和从0.031调整到0.036,东北三个省R&D经费投入强度变动趋势如图5所示。由图可知,辽宁科研经费投入相对其他两个省的投入大,经费投入强度在0.015左右波动,从2015年,辽宁加大科技投入力度,尽管GDP在下降,仍加大科研支出,可见对技术创新的重视。吉林的科研投入自2009年呈下降趋势,2017年低于2003年的经费投入力度,这在很大程度上阻碍了吉林的产业结构升级。黑龙江科研经费起点低,“十一五”计划期间企业转型,科研投入不断增加,2011年以后稍有减少,但整体态势是上涨的。尽管东北三省在技术创新投入力度上整体是不断加大的,但是从产业结构上看,技术创新的规模不大,力度与强度不统一,传统产业向高技术产业转型的意识不够,进而产业发展的步调不统一,从而导致产业升级难以实现,制约了产业结构的合理化发展。

(五)资源优势逐渐丧失

产业结构的优化升级与自然资源有着长远的联系。当一个地区自然资源丰富,会为产业发展尤其是重工业发展提供源源不断的原材料,资源型产业和资源型城市应运而生。由于自然资源禀赋是经济发展的基础因素,又是人力因素难以改变的,因而对产业结构的形成和升级也起着很大的制约作用[11]。一直以来,东北地区矿产资源丰富且种类多样,煤炭、石油、铁矿、有色金属和非金属矿产等资源是支撑东北重工业的重要支柱。分布在鞍山、本溪一带的铁矿,储量约占全国的1/4,目前仍是全国最大的探明矿区之一。但是,随着资源的过度开采及资源利用效率日益低下,东北地区的能源储备量逐渐减少,能源资源优势逐渐丧失,面临着资源枯竭的威胁。如石油資源丰富的大庆油田的可采储量目前剩下不足30%,预计到2020年,大庆油田的石油年产量只能维持在2000万吨左右[12]。东北区域资源优势丧失,为重工业提供丰富原材料的优势消失,能源开采的成本也在逐渐加大,产量及经济增速必然呈现下降的趋势。依靠资源发展的工业化城市,如鹤岗、七台河、鸡西等煤炭产地和鞍山、本溪等钢铁基地处境困难,经济走向衰退,正面临着城市转型与寻求新的增长动能的挑战。

虽然资源面临枯竭,东北地区耗能量却仍在增加,能源消耗量由2004年24713.5万吨标准煤上升到2016年的40155.96万吨标准煤,增长了近两倍。2016年,辽宁能源消耗量增加到19856.4万吨标准煤,吉林能源消耗量增加到8014.1万吨标准煤,黑龙江能源消耗量增加到12280.46万吨标准煤。辽宁的能源消耗总量所占比重最大,2016年占东北三省能源消耗总量的49.46%,其次是黑龙江,占30.58%,最后是吉林,占19.96%。辽宁有鞍山钢铁基地、本溪钢铁基地、抚顺煤炭基地、大连造船等高能耗工业基地,对能源需求量大。随着东北地区产业结构调整,2014年开始各省的能源消耗量开始减少,黑龙江2014年能源消耗量减少了1223.4万吨标准煤,主要原因一方面是资源开采成本高代价大,另一方面产业结构转型,第二产业逐步向第三产业转变发展,节约了资源。虽然三个省的能源消耗量在下降,但是从整体来说,东北地区的能源消耗量仍然很大,依旧以第二产业为主,重化工业仍是支柱产业。东北地区的第二产业终端消费量占比在逐渐降低,2006—2016年,比重由69.10%减少到61.47%。尽管东北地区第二产业的终端能源消耗呈下降趋势,但是比重相对较大,平均比重约65%,远高于全国平均水平,第二产业转型升级还未完成。传统的工业产业消耗大,效益却不高,科技创新不足,企业竞争力低下,产业结构中第二产业资源消耗过大,再加上重型产业结构惯性作用,致使接续产业很难发展起来,严重制约了东北地区的产业结构优化与经济高质量发展。

(六)产业制度安排不健全

当前,东北地区的产业结构优化进程缓慢,还有一部分原因是产业制度安排还不够完善。完善的政府制度安排不仅能够优化资源配置,充分反映产业结构的演变趋势,而且能够提高经济发展水平,进而带动产业结构优化升级。如果制度管制符合产业结构演变规律,产业结构升级就会呈现协调状态,如果制度管制不符合产业结构演变规律,就会导致产业结构升级出现比较严重的非协调状态[11]。政府是促进东北地区产业结构优化进程中的重要推动力,在产业发展中一些产业资源配置混乱,导致生产要素配置效率低下,政府制度安排不起作用,缺乏有针对性的制度体系。另外,东北地区一部分在国家占主导地位的产业存在一定程度上垄断的情况,导致投资成本、行政审批环节的增加,不利于形成理想的投资环境,区域外资金的流入也受到较大限制,不利于优势产业竞争力的提高[13]。政府政策导向对产业结构发展起着重要的调节作用,政府的政策扶持决定了产业结构发展的方向。目前,东北地区的政府制度还存在着一些管制过严、程序烦琐复杂、进入行业门槛过高等问题,制约了第三产业特别是高新技术企业的进入与发展。政府应继续完善制度安排和政策,只有优化制度体系,完善政府制度安排,才能促进产业合理化转型,推动东北地区的经济可持续发展。

二、东北地区产业结构优化制约因素的实证分析

本文是从辽宁、吉林和黑龙江三个省区域经济一体化的视角下,分析东北地区产业结构优化发展,所以实证分析时将东北三省看作一个整体,采用时间序列研究东北地区整体产业结构优化的影响因素。下面对东北产业结构优化的制约因素进行实证分析:

(一)被解释变量选择

产业结构优化升级是提高地区经济综合实力、提高产业发展层次和产业生产效益、跨越产业结构调整障碍、优化经济结构的重要途径。产业结构合理化与高级化同时协调并进,提高产业间的关联性与协调度。产业结构高级化是以合理化为根本的,没有产业结构的合理化调整,产业长期处于非均衡情况,产业结构的高级化难以实现。产业结构合理化是在产业发展的一定程度上或发展阶段中优化产业结构,使三次产业逐渐趋向动态平衡,这是一个长期的渐进发展过程。产业结构合理化和产业结构高级化两者共同反映了产业結构升级的演变过程。因此,本文选用产业结构合理化和产业结构高级化作为产业结构优化的指标。其中,产业结构合理化指标选取泰尔指数作为被解释变量,记为TL。

泰尔指数的公式如下:

在上式中,TL代表泰尔指数,Y代表三次产业产值,L代表产业劳动力, 表示三次产业的产值比例, 表示三次产业的劳动力比例,泰尔指数是探究产业产值与劳动力的比重,全面反映产业结构中产业产值与产业就业人数的关系。当经济发展均衡时,产业结构中产业之间的产值比重等于就业比重,即Yi/Li=Y/L,泰尔指数为零。因此,泰尔指数接近于0时,产业发展更加合理,经济发展也更加均衡化。

根据克拉克定理,学者们一般使用非农产业产值占总产值比重来计算产业结构高级化。信息技术的发展推动了第三产业的迅速扩张,这对发达经济体的产业结构造成巨大冲击,出现了经济服务化的趋势,如果还采用非农产业产值占比来测度产业结构高级化,则会产生较大误差,无法反映第三产业增长率略高于第二产业增长率的事实[14]。所以,本文采用第三产业增加值与第二产业增加值之比作为衡量产业结构高级化的指标。TS表示产业结构的高级化,第三产业与第二产业的增加值比值越大,说明产业结构越高级,产业优化程度越高。具体公式如下:

(二)解释变量选择

(1)经济发展状况。GDP最能直接地反映一个地区经济发展状况,经济发展水平越高,发展速度越快,地区产业结构优化越明显,两者呈正相关关系。本文采用东北地区生产总值与全国生产总值之比、人均GDP来反映东北地区的经济状况对产业结构的影响。(2)东北地区主要以重工业为主导产业,因此本文选取东北三省的重工业比例来分析东北地区的产业结构分布情况。重工业比例越高,相对的其他产业的比例越小,越不利于产业转型,进而制约了经济发展水平。(3)劳动力因素。劳动力是决定产业结构升级的直接推动力,劳动力作为生产要素投入直接影响产业的变动趋势。劳动力的数量和质量共同反映地区产业的发展水平。某个产业中就业人数越多,劳动力素质越高,则生产效率越高,产业发展空间越大。本文选用东北地区第三产业就业人数比例来反映产业结构中劳动力变动趋势,大学以上水平的就业人数与劳动力总量之比反映劳动力素质。(4)技术创新。技术是第一生产力,技术创新能够调节资源配置,促进劳动分工,实现产业结构内部协调发展。本文选择用R&D经费投入强度来反映东北地区产业发展的科技创新情况。(5)资源消耗。能源消耗量反映地区资源利用水平。东北三省依靠资源发展重化工业,能源消耗量大,经济效益和产业优势却不显著。第二产业终端消费量比例是最能够直观地反映地区产业能源消耗程度的指标。本文使用东北三省整体能源消耗量和第二产业终端消费量比例指标反映资源消耗对产业结构优化的影响。

(三)模型设定

运用时间序列来分析东北三省产业结构优化的制约因素,反映各个制约因素对产业结构合理化和高度化的影响作用。运用VAR多元线性回归模型,以东北区域整体为背景,选择了2004-2016年东北地区的各项数据,数据来源于历年的《中国统计年鉴》《辽宁统计年鉴》《吉林统计年鉴》和《黑龙江统计年鉴》。

构建线性回归模型的一般形式为:

上式中,Yit表示产业结构高度化和合理化在第t年的数据指标,i=1,2,三次产业泰尔指数和TS(第三产业增加值与第二产业增加值之比),作为被解释变量反映产业结构优化水平。X1-X8为影响东北地区产业结构优化的制约因素指标,作为控制变量,X1代表东北三省GDP占全国GDP比重,X2代表东北地区人均GDP,X3代表第三产业就业人数比例,X4代表大专及以上受教育人员比例,X5代表重工业比重,X6代表R&D经费投入强度,X7代表能源消耗总量,X8代表第二产业终端消费量比例,β1~β8表示8个解释变量指标的系数,μit表示随机误差项。

(四)回归结果与分析

运用Eviews10统计分析软件进行线性回归分析,得出的回归结果为:

LNY1=-7.49-0.52LNX1-0.3LNX2-0.3LNX3-0.12LNX4-0.41LNX5+0.07LNX6+0.62LNX7-1.3LNX8

t=(-4.33)(-17.17)(-3.86)(-0.44)(-1.20)(-1.02)(0.76)(4.15)(-4.80)

R2=0.9985 n=13 F=662(1)

LNY2=-8.66-0.51LNX1-0.33LNX2-0.26LNX3-0.12LNX4-0.4LNX5+0.03LNX6-0.68LNX7-1.4LNX8

t=(-3.58)(-11.06)(-2.44)(-2.38)(-1.78)(-0.90)(3.27)(3.89)(-3.90)

R2=0.998795 n=13 F=414(2)

从产业结构合理化角度来看,三次产业泰尔指数与东北三省GDP占全国GDP比重、人均GDP、第三产业就业人数比例、大专及以上受教育人员比例、重工业比重和第二产业终端消费量比例有负相关关系,相关系数分别为-0.52、-0.30、-0.30、-0.12、-0.41和-1.30。经济学意义上表示,东北三省GDP占全国GDP比重每增加1%,三次产业泰尔指数下降0.52%;人均GDP每增加一元,三次产业泰尔指数下降0.30%;第三产业就业人数比每提高1%,三次产业泰尔指数下降0.29%;劳动力受教育程度每提高1%,三次产业泰尔指数下降0.12%;重工业比重每提高1%,三次产业泰尔指数下降0.41%;第二产业终端消耗量每增加1万吨标准煤,三次产业泰尔指数下降1.29%。这表明东北地区的经济发展水平、三次產业的分布、劳动力质量和数量、能源消耗量方面制约着东北地区产业结构向合理化发展。三次产业泰尔指数与东北地区R&D经费投入强度呈现正相关,表明东北地区产业科学技术的提升对东北地区产业结构合理化有明显的促进作用。

从产业结构高级化角度分析,TS,即第三产业增加值与第二产业增加值之比与东北三省GDP占全国GDP比重、人均GDP、 第三产业就业人数比例、大专及以上受教育人员比例、重工业比重、能源消耗量和第二产业终端消费量比例呈现负相关性,相关系数分别-0.51、-0.33、-0.26、-0.12、-0.40、-0.68和-1.40。经济学意义上表示,东北三省GDP占全国GDP比重每增加1%,TS下降0.50%;人均GDP每增加一元,TS下降0.33%;第三产业就业人数比每提高1%,TS下降0.25%;劳动力受教育程度每提高1%,TS下降0.12%;重工业比重每增加1%,TS下降0.40%;能源消耗量每增加1万吨标准煤,TS下降0.68%。这表明东北地区的经济发展水平、三次产业的分布、劳动力质量和数量、能源消耗量方面阻碍了东北地区产业结构向高级化发展。但三产业与二产业比值与东北地区R&D经费投入强度也呈现正相关,表明东北地区科研投入增加、产业科学技术的提升对东北地区产业结构高级化有正向效应,但这种效应并不显著。

三、结论

综合分析,东北地区产业结构优化的制约因素主要有东北经济发展水平相对缓慢、三次产业分布失衡、产业人力资本数量与素质不高、能源消耗量大,这些因素阻碍了东北地区产业结构调整,产业结构升级较难。制度安排无法用指标表示,但政府制度政策是产业结构优化的必要条件,东北地区政府政策制度不完善也极大地限制了东北地区产业结构升级调整。此外,东北地区的企业技术创新对产业结构优化有一定的积极作用,但效果不甚明显。只有充分了解产业结构优化的制约因素,认清东北经济增长中的障碍,才能对症下药解决难题,早日实现东北产业结构合理化、高级化。

参考文献:

[1]刘畅.东北三省主要矿产资源接替战略研究[D].长春:吉林大学,2009.

[2]刘维成,夏淑芝.浅论东北地区产业结构调整与升级趋势及对策[J].中小企业管理与科技,2009,(2):98.

[3]邱振卓.东北地区产业升级的困境与出路[J].开放导报,2015,(2):57-60.

[4]李兴法,朱天星,李锦.基于多视角的我国东北三省工业产业结构趋同问题研究[J].工业技术经济,2016,35(5):89-96.

[5]李瑞红.基于区域经济一体化的东北三省产业结构研究[D].桂林:广西师范学院,2010.

[6]夏平华,宋之光,肖贤明.广东省产业结构高级化环境影响模型的建立及实证分析[J].科技管理研究,2008,(2):97-101.

[7]刘桂芝,张肃.东北地区产业结构演进中的人力资本效应[J].经济问题探索,2004,(6):90-95.

[8]吹响高质量发展的进军号—从东北三省两会看振兴新脉动[EB/OL].新华网.2019-2-22. http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-02/22/c_1124150089.htm.

[9]陈丽蔷.外资对东北老工业基地产业结构演进的影响[D].长春:东北师范大学,2006.

[10]张保胜.动态优化与创新驱动:东北地区产业结构优化问题分析[J].商丘师范学院学报,2008,(11):77-81.

[11]王吉霞.产业结构优化升级的影响因素探析[J].商业时代,2009,(14):106-107.

[12]桑召敏.中国东北与俄罗斯东部地区经济联动发展研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2014.

[13]王筱迪.我国东北地区产业结构研究[D].长春:吉林大学,2017.

[14]马晶晶,徐瑞,胡江峰.新常态下我国产业结构升级的影响因素分析[J].新疆财经,2018,(3):29-38.

责任编辑 攻 克