超网络视角的区域经济发展研究

——一个内生发展的理论框架

2020-05-11相雪梅

相雪梅

(山东省委党校(山东行政学院)经济学部,山东 济南250014)

一、引 言

破解新时代我国社会主要矛盾亟须高质量发展,而区域经济协调发展是实现高质量发展的重要途径。2017年11月10日,习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上指出:“我们将不断探索区域协调发展新机制新路径,大力推动京津冀协同发展、长江经济带发展,建设雄安新区、粤港澳大湾区,建设世界级城市群,打造新的经济增长极。”探索区域经济发展新理论、新模式,实现区域经济协调发展,成为新时代我国区域经济发展的重要课题。

综观区域经济发展理论,经历了从均衡发展到非均衡发展到非均衡协调发展三个阶段。无论是均衡发展理论、非均衡发展理论,还是非均衡协调发展理论,都关注或强调了促进经济发展的一个重要视角——经济关联。众所周知,均衡发展理论主要分为两类,一类是产业发展顺序的均衡,一类是空间发展顺序的均衡。前者代表纳克斯的“贫困恶性循环论”[1]和罗森斯坦—罗丹的“‘大推进’理论”[2]均强调产业间的关联互补作用,建议对互补行业或部门进行同步投资,从而保证各部门平衡发展。

非均衡发展理论中赫希曼的“不平衡增长理论”、佩鲁的“增长极理论”、缪尔达尔的“循环累积因果理论”“产业集群理论”等,同样强调经济关联对区域经济发展的影响。如赫希曼在《经济发展战略》(1958)[3]一书中明确指出,要优先发展那些具有显著前向联系和后向联系的产业,从而利用“关联效应”带动其他产业部门的发展;佩鲁在《经济空间理论与应用》(1950)[4]一文中强调了推进型产业因经济联系能够产生乘数效应,从而带动整个经济的多维发展;缪尔达尔在《经济发展与不发达地区》(1957)[5]一书中基于经济联系提出两类效应——极化效应和扩散效应;产业集群理论也强调了经济关联,指出产业集群是围绕主导产业,由大量产业联系密切的企业和相关支撑机构在特定地域汇聚的现象,因为经济关联,产业集群能够促进知识和技术的创新及扩散,实现产业发展和经济进步[6]。另外,筱原三代平的“收入弹性、技术进步率理论”、苏联采用的“地域生产综合体理论”、弗里德曼的“中心—外围理论”等非均衡发展理论中同样可以看到经济关联的影子。

非均衡协调发展理论的萌生始于邓小平的空间上“两个大局”及时间上“两步走”战略,即通过东部优先发展、东部带动西部,来实现国民经济的快速飞跃。此后,我国一方面鼓励先行区域加快发展,一方面实施西部大开发、振兴东北老工业基地、中部崛起等战略,进一步丰富和发展了非均衡协调发展理论。新时代,习近平总书记基于破解当前社会主要矛盾的需要,提出了京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长江经济带发展、雄安新区和自由贸易港建设等战略,旨在通过非均衡协调发展,达到充分、平衡发展的目的。与实践相伴相生,学术界先后提出了“TYIS字型”生产布局[7]、“菱形”发展战略[8]、网络开发模式[9]、“中心开花论”[10]等非均衡协调发展理论。但无论是战略实践还是理论模式,无不体现着区域经济内联外通的思想。

综上可知,经济关联是大部分区域经济发展理论构建的前提。对于区域经济系统,经济关联不仅包含经济要素之间的关联,还包括企业、政府等微观经济主体之间的关联,以及由生产共同产品的微观经济主体构成的中观产业之间的关联,进一步地,因微观经济主体间和中观产业间跨区域的供需关系和投入产出关系,形成区域之间的经济关联。不平衡增长理论、增长极理论、循环累积因果理论、中心-外围理论、中心辐射理论、城市圈域理论等,其实质均逃不开因经济要素间关联。微观经济主体间关联、中观产业间关联导致的区域之间的经济关联及相互作用。经济要素间、微观经济主体间、中观产业间乃至区域间都会因为经济关联形成网络,因经济要素、经济主体、产业、区域相互间包含与归属关系的存在,这四类网络之间又相互交织、相互影响,从而形成“高于而又超于现存网络(above and beyond existing networks)的网络”——超网络[11]。从某种意义上讲,区域经济系统的技术创新、生产率提高就是在单层网络内和多层网络间蔓延的,从而新产业、新业态、新模式由星星之火成燎原之势,往往也是沿着多层超网络上的条条链路扩散的。

基于以上分析,本文从超网络视角对区域经济发展进行研究,首先构建“要素—企业—产业—区域”超网络模型,然后基于超网络分析单区域经济发展和多区域经济协同的机理,随后勾勒基于超网络的区域经济发展理论,最后进行小结。研究结果表明,超网络提供了研究区域经济发展的有效可行视角,揭示了区域经济发展的内生动力来源,强调了外生动力凭借内生动力发生作用的本质,不仅丰富了区域经济发展理论,而且对单区域经济发展和多区域经济协同具有重要理论价值,对新时代区域经济协调发展具有一定现实意义。

二、“要素—企业—产业—区域”超网络的构建

在区域经济系统中,人才、技术、知识、信息、资金、政策、自然资源、硬件环境等经济要素间存在关联关系,形成要素网络;企业(本文中企业代指企业、科研院所、政府等微观主体)间因供需关系存在相互关联,形成企业网络;产业间因投入产出关系存在相互关联,形成产业网络;区域间因存在经济关联关系,形成区域网络。人才、技术、知识等经济要素往往以企业为载体,生产同类产品(本文中产品包括有形的产品和无形的服务)的企业隶属同一产业,企业、产业归属特定区域,要素、企业、产业、区域四类异质主体间存在关联关系,从而形成“要素-企业-产业-区域”超网络。

(一)要素(超)网络的构建

创新是区域经济发展的第一动力,人才是创新的主体。企业内人才因工作关系、经验交流、知识传播等形成人才网络;企业间人才因工作或社交需要产生关联,从而多个企业的人才网络间产生交互,形成“网络中的网络”——人才超网络。技术、知识、信息既是创新的结果又是创新的基础,技术、知识、信息因在区域经济发展中具有相似作用,故用技术指代。技术创新是由人才完成的,技术创新的结果是新产品的出现与原有产品的升级,产品生产也是由人实现的,因而由技术更迭、转让等形成的技术网络与人才网络、产品网络间又存在交互,形成“技术-人才-产品”超网络。资金往往与项目相伴,项目往往与创新相关联,是区域经济发展的重要推动力,如产业扶贫项目、乡村振兴项目、新旧动能转换项目。项目开发由人才实现,项目完成或交付产品或收获技术,因此,项目网络与人才网络、产品网络、技术网络存在交互,形成“技术-人才-项目-产品”超网络。政策与制度是区域经济发展最基础的要素,人才的引进、培育、激励,项目库的建设,技术的引进、创新,基础设施的改造、升级,公共服务的提供,所有这些都需要高质量的政策环境。自然资源有其显著的地域特色,是区域经济发展的重要基础。基于以上分析,又因产品不属于经济要素,本文仅基于技术、人才、项目构建要素网络,因不同企业技术、人才、项目间存在相互联系,故而形成“技术-人才-项目”超网络(见图1)。

图1“技术-人才-项目”超网络

图1 表示单区域包含三家企业的要素网络——“技术-人才-项目”超网络。因技术更新与转让,同一企业内技术、不同企业间技术均存在相互关联从而形成跨企业的技术网络——技术超网络;因工作关系或社交关系,同一企业内人才、不同企业间人才也存在相互关联,从而形成跨企业的人才网络——人才超网络;因项目更新或项目合作,同一企业内项目、不同企业间项目也存在相互关联,从而形成跨企业的项目网络——项目超网络。同一企业内人才、技术、项目间必然发生相互关系,不同企业间人才、技术、项目间可能存在相互关系,如高校教授参与企业项目或技术研发,从而技术、人才、项目形成纵横关联的“技术-人才-项目”超网络。图1中,技术层节点代表技术,人才层节点代表人才,项目层节点代表项目;层内和层间节点间连边代表节点间关联关系。

若图1 包含n 家企业,且n 家企业归属不同产业、不同区域,则形成产业间“技术-人才-项目”超网络和区域间“技术-人才-项目”超网络。因篇幅限制,此处不再赘述。

(二)企业网络、产业网络和区域网络的构建

1.企业网络的构建

单区域内企业间存在广泛的技术、人才、项目、供需等关联从而形成企业网络,若企业间关联跨越了区域边界,则形成区域间企业网络(见图2)。

图2 企业网络

图2 中,节点代表企业,节点间连边代表企业间关联关系。每个区域内企业形成一个企业网络,区域1 中企业因与区域2 中企业存在关联,从而形成区域间企业网络。

2.产业网络的构建

单区域产业间因存在技术、人才、投入产出等关联而形成产业网络,产业间关联若跨越了区域边界,则形成区域间产业网络(见图3)。

图3 产业网络

图3 中,节点代表产业,节点间连边代表产业间关联关系。每个区域内产业形成一个产业网络,区域1 中产业因与区域2 中产业存在关联,从而形成区域间产业网络。

3.区域网络的构建

区域间因客观存在的企业关联、产业关联而产生区域关联,从而形成区域网络。区域网络中节点代表区域,节点间连边代表区域间关联关系。把图2、图3中的区域1、区域2抽象成一个点,两区域企业关联的综合或产业关联的综合形成区域间关联关系。

(三)“要素-企业-产业-区域”超网络的构建

人才、技术、项目等经济要素以企业为载体实现其价值,要素与企业间存在映射关系;企业与产业、企业与区域、产业与区域也存在映射关系[12]。要素、企业、产业、区域间映射关系的存在使得要素网络、企业网络、产业网络和区域网络产生关联,从而形成“要素-企业-产业-区域”超网络(图4)。

图4“要素-企业-产业-区域”超网络

图4 中,三角形代表技术节点,圆圈代表人才节点,四边形代表项目节点,五边形代表企业节点,六边形代表产业节点,椭圆代表区域节点。图4 所示为由2 大区域、4 大产业、10 家企业、若干人才、技术、项目构成的“要素-企业-产业-区域”超网络。超网络中要素网络、企业网络、产业网络、区域网络相互交织,形成“网络中的网络”,共同构成了多区域经济系统。

需要指出的是,单区域经济系统没有超出区域边界,形成的是“要素-企业-产业”超网络;多区域经济系统超越了区域边界,形成的是“要素-企业-产业-区域”超网络。如图4中,区域1和区域2分别存在“要素-企业-产业”超网络,区域1 和区域2共同形成“要素-企业-产业-区域”超网络。

三、基于超网络的区域经济发展机理分析

(一)单区域经济发展机理分析

单一企业内,人才要素的成长,如人才的引进、培育、激励、发展等,使得人才网络中节点的数量和质量发生变化,从而通过人才间相互作用,推动企业的人才升级。技术要素的成长,如技术引进、研发、转让、更替等,项目要素的成长,如项目引进、项目合作、项目开发及其他项目库建设方案,也会使得技术网络和项目网络中节点的数量和质量发生变化,从而通过技术网络和项目网络推动整个企业的技术升级和项目升级。人才升级、技术升级和项目升级进一步通过企业内“技术-人才-项目”超网络相互促进,实现提升企业经济要素的目的。经济要素通过人才网络、技术网络、项目网络以及“技术-人才-项目”超网络实现数量及质量的升级,不仅发生在单一企业内,也通过跨企业的“技术-人才-项目”超网络,发生在具有直接关联的多个企业间,进一步通过间接关联,蔓延至整个单区域经济系统。深圳市的快速成长从某种程度上也是得益于经济要素在企业内和企业间的相互影响、相互促进。

人才、技术、项目等经济要素的升级促生了新企业,推动了原企业的发展,导致企业网络上节点数量和质量的变化,这种变化因为企业间存在的经济技术联系而在企业网络中扩散,带动相关企业的升级、单区域企业网络的升级和区域经济发展。同理,人才、技术、项目等经济要素的升级以及企业升级或者促生新产业,或者推动原产业的升级,然后一个产业的变化会通过产业网络推动其他产业的升级,最终达到单区域经济发展的目的。人才、技术、项目等要素的升级、企业升级、产业升级,借由错综复杂的多层超网络关系,形成一次又一次的脉冲,循环往复,推动了新技术、新产业、新模式、新业态的涌现,实现了单区域经济的良好发展。

同理,单区域某些经济要素的升级会通过该区域“技术-人才-项目”超网络相互作用,推动单区域经济要素的整体升级,并进一步促进该区域企业升级和产业升级,最终达到区域经济发展的目的。

(二)多区域经济发展与协同机理分析

对于由单区域经济系统构成的多区域经济系统,如县域构成的市域,市域构成的省域,省域构成的国家,其某些企业、某个区域或多个区域人才、技术、项目等经济要素的升级,一方面可以通过跨企业、跨产业、跨区域的“技术-人才-项目”超网络,推动多区域经济要素的升级,从而实现企业、产业升级和多区域经济发展;另一方面可以通过“要素-企业-产业-区域”超网络,促进企业升级、产业升级、区域发展,并经由跨区域的企业关联、产业关联实现各类升级在多区域的蔓延扩散,推动其他区域经济的发展,从而实现多区域经济的协同发展。

综上,基于超网络的区域经济发展机理汇总如图5所示。

图5 基于超网络的区域经济发展机理

需要指出的是,超网络上不同节点的升级对单区域经济发展和多区域经济协同的影响力是不同的。Acemoglu 等(2012)[13]的研究表明,产业网络上节点的出度服从幂律分布,存在少数出度较大的节点——供应枢纽,从而导致产业网络结构是非均衡的,非均衡的网络结构提供了生产率变化等供给冲击在经济系统中快速传播的机制,从而引起总量波动。Gabaix(2011)[14]研究发现,企业规模越大,因企业关联的存在,其生产率的提高对总量波动的影响越大。因此超网络上,节点权重越大,节点关联度越大,其升级对区域经济发展和区域经济协同的影响力也越大。

四、基于超网络的区域经济发展理论构想

(一)理论假设

基于超网络的区域经济发展理论,仅围绕人才成长、技术创新、项目培育、企业发展、产业升级等影响区域经济发展的关键方面,考虑其个体特征和关联关系,从超网络视角探讨推动区域经济发展与协同的理论构想。

(二)理论模型

一个区域的经济发展是该区域人才、技术、项目、企业、产业五者个体特征函数与五者超网络函数的积,其中人才、技术、项目构成区域经济要素。式(1)为单区域经济发展函数。

式(1)中,Dqi为区域i 的发展函数,C(Li,Ti,Pi,Ei,Ii)为区域i 的个体特征函数,S(Li,Ti,Pi,Ei,Ii)为区域i 的超网络函数,Li代表区域i 的人才要素,Ti代表区域i 的技术要素,Pi代表区域i 的项目要素,Ei为区域i 的企业变量,Ii代表区域i 的产业变量。

多个区域的经济协同是这些区域的人才、技术、项目、企业、产业个体特征函数与其构成的超网络函数的积,式(2)为多区域经济协同发展函数。

式(2)中,Dqi…qj为从区域i到区域j的多区域经济 协 同 函 数,C( Li…j,Ti…j,Pi…j,Ei…j,Ii…j,Ri…j)为从区域i 到区域j 的多个区域的人才、技术、项目、企业、产业、区域的个体特征函数,S( Li…j,Ti…j,Pi…j,Ei…j,Ii…j,Ri…j)为从区域i 到区域j的多个区域的人才、技术、项目、企业、产业、区域构成的超网络函数。

人才、技术、项目等经济要素与企业、产业的个体魅力,通过在超网络上互动而放大,并沿超网络传播扩散,最终引致单区域经济的发展与多区域经济的协同,可以说单区域经济发展与多区域经济协同是超网络上各节点升级在超网络上扩散并放大的结果。

(三)理论应用

基于以上分析可知,无论是单区域经济发展还是多区域经济协同,都不可忽视两个重要方面:一是超网络上各节点的升级,二是超网络关联结构的升级。前者主要反映的是节点个体特征,后者主要反映的是网络结构特征。

1.超网络节点升级

超网络上各节点的升级首先是外生动力作用的结果。人才、技术、项目的升级与区域人才、技术、项目等方面政策息息相关,与区域基础设施建设息息相关,与区域公共服务提供息息相关,还与信息技术水平、区域智慧化程度等因素息息相关。这些外生动力在高端人才、顶尖技术、重大项目从无到有、从有到优、从少到多的过程中起重要作用。归根结底,营造良好软硬件环境的政策制定及制度设计对区域经济要素升级至关重要。此外,传统企业、产业的转型升级,新兴企业、产业的萌芽成长同样离不开一个好的软硬件环境。因此,有针对性的政策、制度是推动各区域经济要素升级及经济主体升级的关键力量。

超网络上节点升级还是其他节点升级带动的结果。超网络上节点间具有复杂的关联关系,一项新技术的突破不仅会带动提升整个区域的技术水平,而且会吸引更多人才,开发相关项目,促进产品升级和品牌塑造,提升企业竞争力,甚至推动产业升级或新产业形成;而人才的引进则可能带来更多的技术、更多的项目,进而推动企业做强、产业发展。

2.超网络结构升级

超网络结构升级包括两个方面:一是新节点的出现和旧节点的退出;二是节点间连边的增减和关联强度的变化。

显然,新节点的出现和旧节点的退出一方面与区域相关政策制度相关,如项目引进政策;另一方面又与区域发展活力和发展速度相关,区域越有活力,发展速度越快,节点更新越快;还与网络上节点的相互作用强度相关,即网络结构本身对网络节点的增减具有重要影响,一个关联度大的节点的出现或消亡会影响较大部分节点的增减。而节点间连边的增减与关联强度的变化则与人才工作关系、项目合作关系、要素关联关系、企业供需关系、产业投入产出关系的变化相关,当然企业供需关系与产业投入产出关系的变化与技术发展有密切关系。

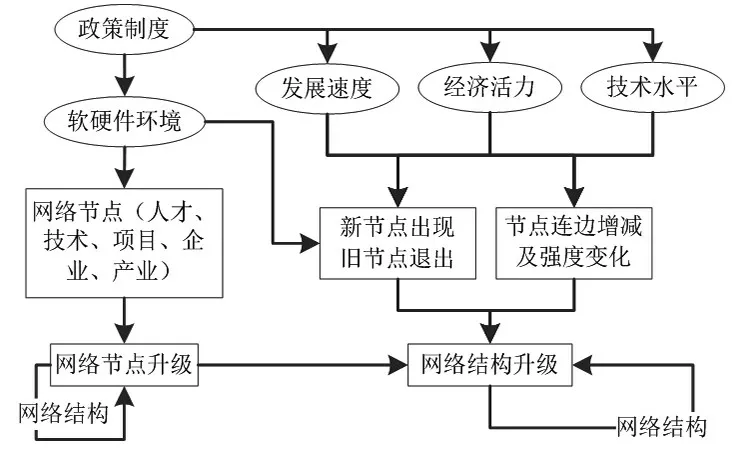

综合超网络节点升级与结构升级,可以形成图6 所示基于超网络的区域经济发展理论的应用图解。

图6 基于超网络的区域经济发展理论应用图解

根据图6,基于超网络的区域经济发展理论的应用具有下列四个关键点:

第一,高度重视政策、制度等与经济发展软硬件环境建设密切相关的各类要素,不仅是区域层面的,也包括企业层面和产业层面的,这提供了单区域经济发展与多区域经济协同的外生动力。

第二,不可忽略单区域及多区域的经济超网络及其结构,良好的超网络结构对积极影响具有显著放大作用,因此应重视超网络结构的优化,从而更好提供单区域经济发展与多区域经济协同的内生动力。

第三,外生动力要聚焦关键节点精准施策,避免平均用力,从而提高内生动力的效益,达到事半功倍的效果。

第四,超网络是把双刃剑,不仅会传播积极影响,也会放大消极影响,因此如何避免消极影响点的产生和传播是区域经济发展和协同的又一关键。

五、小 结

从系统论角度看,单区域经济发展与多区域经济协同既受系统外经济大势的影响,又是系统本身升级的结果,其中,后者又源于外生动力与内生动力两股力量。本文聚焦经济关联对区域经济发展的影响,从超网络视角揭示了单区域经济发展与多区域经济协同的内生动力来源,丰富和发展了区域经济发展理论,为政策制定、制度设计提供了依据,具体结论如下:

第一,经济关联是单区域经济发展和多区域经济协同的本质特征,详细刻画经济关联的“要素-企业-产业”超网络和“要素-企业-产业-区域”超网络为分析单区域经济发展和多区域经济协同的内生动力提供了依据。

第二,超网络上单个节点的升级能够沿超网络传播扩散,这是单区域经济发展与多区域经济协同的内生动力来源,且内生动力大小取决于超网络的结构。“要素-企业-产业-区域”超网络结构是非均衡的,存在自身规模和关联度较大的节点,该类节点的升级对其他节点升级和超网络结构升级具有更大作用。

第三,单区域经济发展与多区域经济协同是外生动力与内生动力共同作用的结果,也是超网络节点与超网络结构共同作用的结果。外生动力作用于局部节点,促进局部节点的升级,局部节点的升级通过在超网络上传播、扩散、放大,推动其他节点的升级和超网络结构的升级,并进一步循环往复,最终实现单区域经济发展和多区域经济协同。

第四,必须重视政策、制度等给予经济系统外生动力的因素,并使之作用于关键节点上,一方面更好放大外力作用,另一方面助推超网络结构的优化,使之产生更大的内生动力。

鉴于以上结论,后续研究应聚焦“要素-企业-产业-区域”超网络的定量计算,通过超网络指标设计,量化超网络的结构,包括局域结构和整体结构的量化,从而揭示内生动力强弱的根源,以锁定关键节点和关键结构,为外生动力的精准作用提供定量依据。