阿替普酶静脉溶栓后双重抗血小板治疗内囊预警综合征1例并文献复习

2020-05-08王丽娟刘欣王红霞吕娜刘荧李小刚

王丽娟,刘欣,王红霞,吕娜,刘荧,李小刚

1 病例介绍

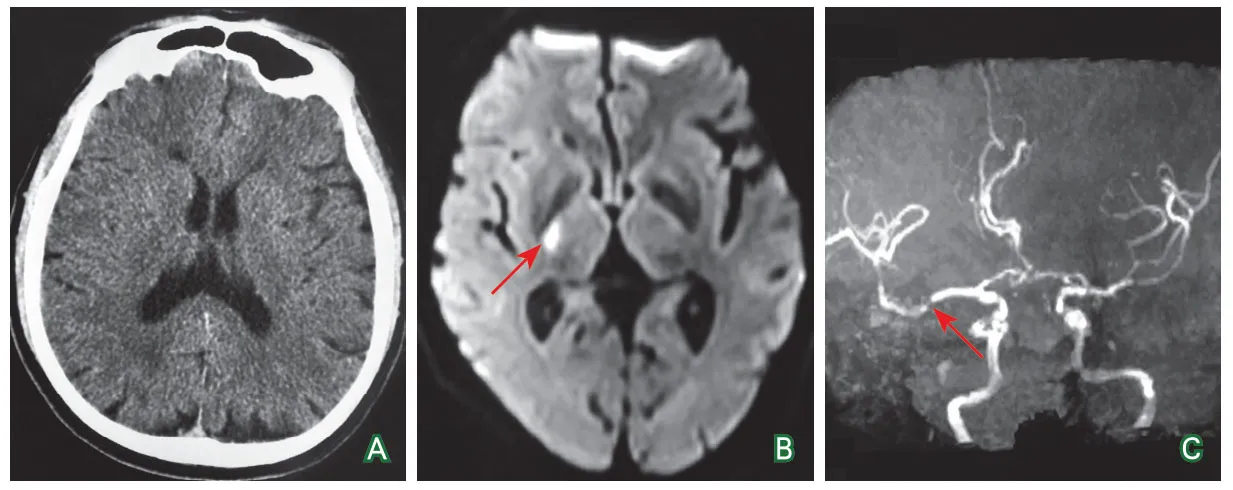

患者男性,68岁,主因“发作性左侧肢体力弱4.5 h”于2017年7月29日19:08就诊于北京市中关村医院。患者入院前4 h内反复出现左侧肢体力弱,共发作3次,症状每次持续2~5 min后缓解。2017年7月29日16:40再次出现左侧肢体力弱,由家属送至北京市中关村医院急诊室,症状在急诊室后部分缓解,数分钟后症状再次加重。急诊头颅CT未见明显异常(图1A)。由急诊绿色通道收入神经内科。

既往史:高血压病史10余年,最高170/90 mm Hg,未规律服药;吸烟40年,15支/日;否认其他疾病及异常病史。

入院查体:体温36.4 ℃,血压156/80 mm Hg,心率72次/分,呼吸18次/分。神经系统查体:神志清楚,构音障碍,左侧鼻唇沟浅,伸舌左偏,左上肢肌力3级,左下肢肌力3-级,左上肢肌张力减低,左下肢肌张力稍高(外伤有关),左侧共济运动稍笨拙,左侧Babinski征阳性。NIHSS评分7分,ABCD3-I评分8分。洼田饮水试验正常。其他系统查体无异常。

图1 患者入院头颅影像学资料

实验室检查:TC 6.35 mmol/L,TG 1.77 mmol/L,LDL-C 3.94 mmol/L,脂蛋白a 890.7 mmol/L,CRP 12.34 mg/L。

心电图正常。心脏超声(2017-07-30):左心房稍增大,二尖瓣反流(轻度)、主动脉瓣钙化、三尖瓣反流(轻度)、左心室收缩功能正常。

颈动脉超声(2017-07-30):双侧颈内动脉多发强回声、混合回声及低回声斑块,右侧位于分叉处,累及长度1.3 cm,左侧较大者位于颈动脉侧壁,厚约0.3 cm,颈总动脉局限狭窄30%~40%。

头颅MRI平扫(2017-07-31):右侧基底节区急性脑梗死,双侧额顶叶、基底节区、脑干及右侧小脑多发陈旧脑梗死(图1B)。头颅MRA扫描(2017-07-31):双侧大脑中动脉断续显示,管壁粗糙,腔内信号不均匀,右侧大脑中动脉M2可见局限性狭窄。双侧颈内动脉颅内段、双侧大脑前动脉及基底动脉主干管壁不光滑,远端分支减少(图1C)。

图2 患者出院后门诊复查CTA图像

诊疗经过:患者局灶性神经系统症状最后一次发作在4.5 h内,有溶栓指征,签署知情同意书后给予阿替普酶50 mg(0.9 mg/kg)静脉溶栓,其中5 mg于1 min内静脉注射,余45 mg随后1 h内静脉滴注完毕。溶栓后30 min患者左侧肢体肌力恢复至5-级,NIHSS评分3分。溶栓后2 h左侧肢体肌力再次减弱到3-级,给予羟乙基淀粉500 mL静脉滴注扩容后肌力逐渐恢复至4级。溶栓后2.5 h左侧肢体肌力再次下降至3级,NIHSS评分7分。溶栓24 h后,复查头颅CT示右侧基底节区腔隙性梗死。给予阿司匹林100 mg/d、氯吡格雷75 mg/d抗血小板,阿托伐他汀40 mg/d(3 d后改为20 mg/d)、普罗布考0.5 g每日2次降脂,长春西汀30 mg/d,以及其他对症治疗等,共14 d。患者病情稳定后给予康复锻炼。2017年8月15日患者肌力恢复至5-级,NIHSS评分2分,予以出院。嘱继续口服阿司匹林100 mg/d、阿托伐他汀20 mg/d、普罗布考0.5 g每日2次。

出院诊断:

内囊预警综合征

急性脑梗死

右侧大脑中动脉M2段

动脉粥样硬化性

高血压2级,高危

高脂血症

随访:患者出院后病情稳定未再发作,2周后门诊复查头颅CTA(2017-08-30)显示:双侧颈内及颈外动脉粥样硬化,起始部管腔轻度狭窄,右侧大脑中动脉及大脑后动脉局部狭窄,左侧后交通动脉发育不良(图2)。出院后3个月随访mRS评分0分。

2 讨论

内囊预警综合征(capsule warning syndrome,CWS)指在24 h内至少发作3次的刻板样感觉和(或)运动障碍,无皮层支受累表现的临床综合征,最早由Donnan等[1]于1993年提出。部分CWS患者24 h后仍有频繁神经功能缺损症状发作,先后有学者将其发病时间由24 h扩大到72 h甚至7 d[2]。CWS发病率较低,是一种特殊类型的TIA,占所有TIA的1.5%~4.5%,7 d内脑梗死发生率高达60%[3]。CWS梗死灶多位于内囊,还可累及丘脑、苍白球、壳核、放射冠、脑桥和胼胝体等深穿支动脉供血部位。其发病机制较为复杂,目前尚不明确,多数研究认为主要与小血管穿支动脉病变有关,包括穿支动脉供血区的低灌注、大动脉粥样硬化导致载体动脉斑块堵塞穿支动脉开口或穿支动脉本身粥样硬化狭窄,其次血管痉挛、血管炎、动脉夹层可能也与CWS的发生有关[4-7]。

本例患者24 h内频繁发作的左侧肢体力弱,构音障碍,共发作6次,无忽视、失语、失用等皮层神经缺损症状,头颅MRI示右侧内囊后肢急性缺血灶,符合典型CWS诊断标准。既往存在高血压、高脂血症、吸烟等动脉粥样硬化的危险因素;颈动脉超声显示双侧颈内动脉多发强回声、混合回声及低回声斑块形成;头颅MRA提示颅内动脉粥样硬化,其中右侧大脑中动脉M2段狭窄;心电图及心脏超声排除心房颤动,颅内外大动脉粥样硬化性诊断明确。该患者的发病机制为大脑中动脉粥样硬化斑块阻塞穿支动脉开口引起的小血管闭塞可能性大。关于颅内动脉粥样硬化与CWS的关系,周立新等[4]在2014年应用HR-MRI在CWS患者中发现大脑中动脉内与梗死相关的动脉粥样斑块。宋杨等[8]在2018年发现在CWS进展为脑梗死组内,大脑中动脉粥样硬化斑块检出率、斑块强度及血管狭窄程度明显高于非脑梗死患者,提示动脉粥样硬化斑块参与了CWS的发生,且与进展的卒中有一定关系,进一步支持CWS与颅内大动脉粥样硬化狭窄密切相关。

目前CWS的治疗包括静脉溶栓、抗凝、抗血小板(包括单抗或双抗)、他汀、升压或介入治疗。其中抗凝、负荷剂量的抗血小板治疗可控制症状发作,但多为个案报道,缺乏有力的循证医学证据。静脉溶栓是CWS应用较多的治疗方法,回顾总结既往静脉溶栓治疗CWS研究[9-19](表1),共59例CWS,其中至少27例发生梗死,3个月后mRS评分0~1分共41例,整体治疗有效率69%。去掉对整体分析影响较大的一项研究,治愈率提高至78%,提示静脉溶栓虽不能完全阻止症状波动期间CWS进展为急性脑梗死,但可有效地提高发病3个月后的mRS评分,改善预后,提高生活质量[20]。

本例患者急性期静脉溶栓后24 h给予阿司匹林联合氯吡格雷双重抗血小板,3个月随访患者预后良好,主要与针对病因治疗有关。部分患者经抗血小板治疗后症状仍反复发作,但距最后一次症状发作在4.5 h内静脉溶栓仍是安全有效的。Fuseya等[11]在2017年报道一例70岁反复发作右侧偏瘫、构音障碍患者,给予负荷剂量抗血小板、降脂治疗13 h后症状仍波动,在距离最后一次症状发作80 min时给予静脉溶栓治疗,症状得到控制,出院时NIHSS评分3分,支持静脉溶栓对CWS治疗的有效性。

表1 国内外静脉溶栓治疗内囊预警综合征研究汇总

综上所述,CWS发作频繁,梗死进展率高,目前关于CWS的治疗尚缺乏指南推荐,但多项研究报道静脉溶栓治疗是安全有效的,不仅可控制疾病的进展,减轻神经功能缺损,还可有效改善预后。既往研究报道CWS的病因及发病机制存在不同,但随着HR-MRI的应用,更多的研究支持颅内动脉粥样硬化斑块可能参与了CWS的发生。针对由颅内外大动脉粥样硬化病因导致的CWS,急性期给予静脉溶栓,溶栓24 h后双重抗血小板治疗、强化降脂可有效改善预后。但因目前治疗样本量有限,未来需要大样本随机对照研究进一步证实。