我国经济增长与区域不平衡发展结构的关系及演变

2020-04-20唐兆涵陈璋

唐兆涵 陈璋

[摘 要]长期以来,我国经济具有总量高速增长与区域不平衡并存的发展特征。为什么会出现这样的特点,它会对经济增长起到怎样的影响,未来随着经济增速的下降和技术进步方式的转型,这两者的关系又将产生怎样的变化都是需要研究和思考的问题。基于此,文章以技术进步方式转型为视角,对我国经济增长与区域不平衡发展结构的关系与演变进行理论推理和实证检验,认为技术引进条件下的不平衡发展模式对经济高速增长起到了重要的作用,技术进步方式转型期,区域间差距将出现先略有缩小再相对增大的变化趋势,只有当技术进步方式完全转变为依靠技术(自主)创新后,区域间经济发展差距才会真正缩小,但这将会是一个相当漫长的过程。国家有必要运用宏观经济和产业政策加速这一进程,缩短技术进步方式转变周期,缓解并逐渐消除区域间发展差距。

[关键词]经济增长;不平衡结构;技术引进;技术创新

[中图分类号]F127[文献标识码]A[文章编号]1673-0461(2020)02-0043-10

一、引 言

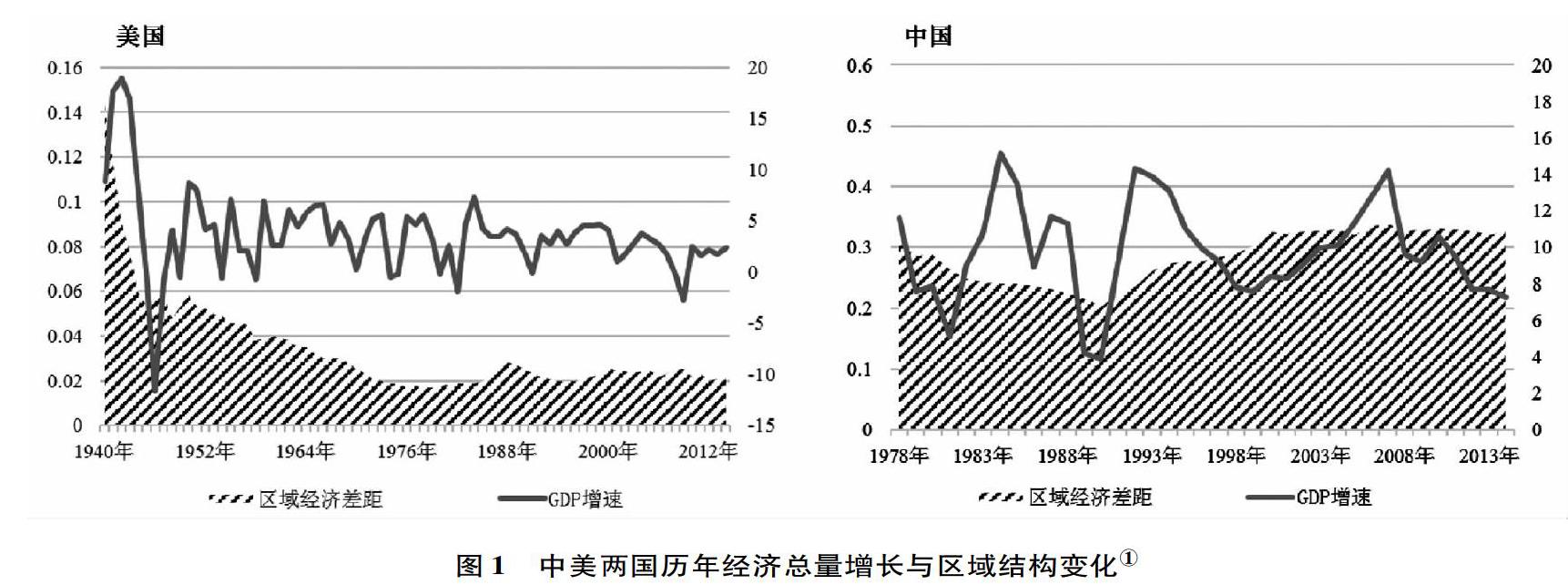

中国经济具有总量高速增长和区域结构不平衡的特征已成为共识,近年来还有学者将其归纳为制约我国发展的新“两难问题”[1]。横向比较能够更为清晰地分析这一现状,以区域趋同σ指数为代表指标,基于中美两国数据进行测算,并与GDP增速的变化趋势进行比较,结果如图1所示。

考虑中美两国在经济发展阶段和发展水平上的差异,分析侧重对总量与结构关系特征及其演变趋势的比较,而不是选取某一时间点的截面指标进行严格对应的研究。图1各期中,我国的经济增速一直保持在较高水平,除少数年份外均高于美国各时期的增速;但同时,区域间不平衡程度也远大于美国,且多数年份的指数差距在10倍以上。两者关系方面,多数年份我国的GDP增速是美国的2—3倍,而区域差距则相差10倍左右;美国经济增长相对较快时期(1945—1970年),区域发展不平衡程度加速下降,我国经济高速增长期(1992—2008年)则伴有较为明显的区域间发展差距逐渐扩大的趋势。综上可知,尽管总量增长必然会带来一定时期内的结构问题,但我国的经济总量增长和区域发展结构以及兩者之间的关系都与以美国为代表的发达国家有着显著的区别。

对我国特有的经济高速增长与区域不平衡结构并存问题,学者已进行了一系列的研究。经济高速增长方面,有学者认为,我国经济高速增长的关键在于采取了一套行之有效的发展战略,改革开放以来对传统经济体制的改革使我国所具有的比较优势得以发挥,从而在一定程度上实现了经济追赶[2-3],中国奇迹的出现还可能源于地方政府的竞争,创造出了地方为经济增长而竞争的“控制权市场”,地方政府之间的竞争产生了有利于投资增长的政策环境,加快了金融深化的进程和融资市场化的步伐[4]。区域结构失衡方面的研究则认为,自然和历史等因素使中西部地区在发展中处于相对不利的地位[5],东部更多的资本流入促使其拥有坚实的经济基础、良好的发展环境和较高的投资收益率,是区域经济发展差距产生的主要原因[6-7],一些研究在承认资本作用的同时,提出要素生产率、城市化程度和科技成果的市场化水平都会对地区间差距的扩大产生影响[8]。一些研究[9]对要素禀赋的作用进行了综合分析,认为在重工业优先发展的赶超战略下一些地区形成了与自身比较优势相悖的生产要素配置结构,进而影响了区域经济的进一步发展。也有学者从技术进步的视角入手研究,认为:区域技术创新能力的差异导致了技术创新对区域经济发展水平的贡献度存在地区性差异,对各区域经济增长产生的动力作用不同,从而导致了区域经济发展不平衡[10-11],区域间生产率差距的不断扩大导致了区域经济发展的不平衡,其中地区内技术创新的影响更为显著[12]。

将总量增长与区域间差距纳入统一框架进行的研究不多,已有文献多通过实证检验的方式对这一现象进行定量分析。通过对GDP增长率与人均收入基尼系数等表征区域发展差距的指标进行相关性检验,一些研究认为两者间存在双向因果关系,即经济的高速增长在某种程度上会导致区域差距的扩大,而区域差距的扩大又有利于经济的高速增长,但并没有从理论层面对这一关系进行分析[13]。也有国外学者使用我国数据[14]检验了我国各省经济增长对全国经济增长的敏感性,发现东部省份对全国经济增长的敏感性高于内陆省份,因而认为如果我国的总体经济水平继续高速增长,东部各省份将会比中西部各省份增长更快,从而进一步拉大地区间差距。

梳理相关文献可以看到:一方面,现有研究多集中于原因和影响因素分析,较少涉及其中的作用原理和演变路径;另一方面,已有研究多聚焦于总量增长或区域结构失衡的一个方面,将两者纳入同一框架下的分析相对较少。为数不多的研究将两者结合进行分析,更多的研究侧重使用实证方法对两者相互作用效果进行研究,较少从理论层面深入研究探讨总量高速增长与区域结构失衡产生作用效果的内在机制。

技术进步是经济增长的源泉,本文将基于技术进步的视角,从理论和实证两个方面对经济总量高速增长与区域结构失衡的问题进行研究。理论部分,首先对总量与结构之间的关系进行一般性理论分析,之后以此为基础,结合我国技术进步模式,研究不同技术进步条件下经济总量与区域结构关系的形成与演变路径。实证部分,分别使用省际面板数据和时间序列数据,对理论分析得到的主要结论进行验证,结合实证结果对这一问题进行进一步研究,给出我国总量与结构“两难问题”的一个解释,并提出相关政策思路。

二、技术进步条件下总量与结构关系的一般性分析

从结构上看,经济总量由区域产出加总构成;从增长动力上看,技术进步通过提高生产效率带来产出增长,因而相同的经济总量水平和增长速度可能由不同的区域技术水平和增长速度构成。

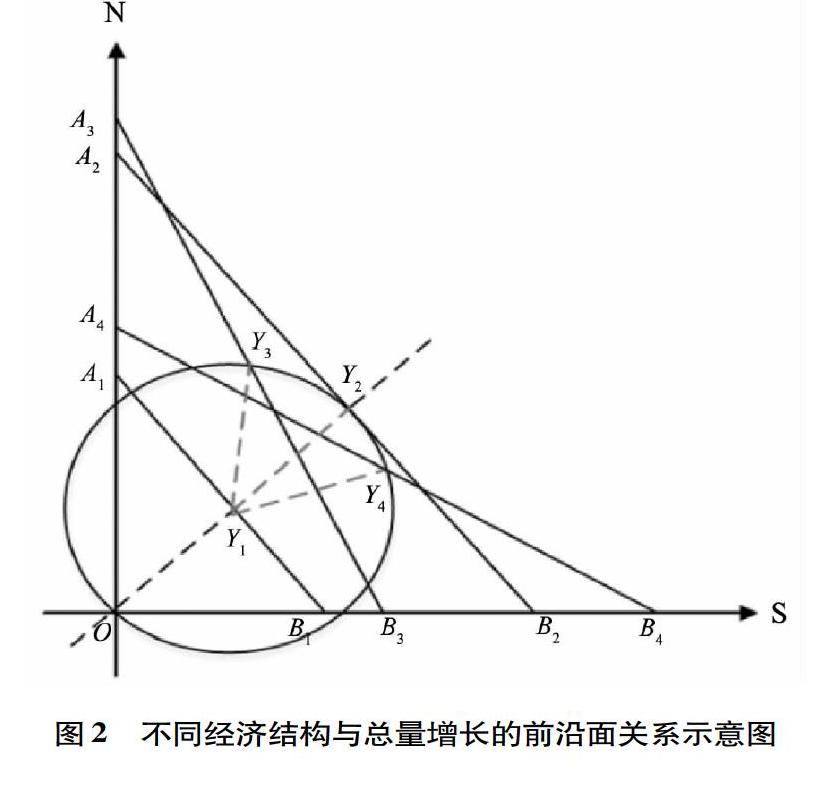

为便于分析,引入技术前沿面示意图(如图2)对不同技术水平下的经济总量与结构关系进行研究。假设一国X由地区N和地区S构成,即国内经济总产出Y等于地区N和地区S的产出总和。地区N的技术水平表示为A,地区S的技术水平表示为B,线段AB表示国内的可能的生产技术前沿面组合。首先以线段A1B1和Y1为例对图中技术水平和总产量水平之间的示意关系进行说明。为简化分析,假定技术水平与产出水平正向线性相关,线段A1B1上的各点都对应一个唯一的总产出水平,故Y1既可以表示某一时刻国内的实际技术水平,又能表示在这一技术水平下对应的经济总产出水平,下文对YN点的分析均使用生产前沿面上技术组合所对应的实际产出水平的含义。

图2 不同经济结构与总量增长的前沿面关系示意图

当新的技术进步出现时,线段A1B1发生移动,相应的要素投入和产出组合形式也可能随之变化,进而形成新的总产出水平。OA1和OB1分别表示初始条件下的技术组合,Y1表示此时的总产出水平。当地区S和地区N的技术水平以同比例提高时生产技术前沿面由A1B1向右平移至A2B2。由于技术水平同比例变化,此时产出组合的变化也可以看作是等比例扩大,即做OY1的延长线,其与A2B2的交点Y2即为技术水平同比例提高后的总产出水平,Y1Y2即可看作技术组合变化后总产出的增量。

从总产出的角度分析,以Y1为圆心,以Y1Y2为半径的圆上的每一点都表示了相同的总产出增量,但其背后的技术水平组合和经济结构含义却不相同。如当地区N的技术进步快于地区S时,两区域的技术组合形式可用图2中的A3B3表示,此时由于地区N的技术水平较高,相关生产要素会向地区N集中,从而使地区N的总产出增长速度加快,进而改变经济总量构成的区域组合形式。与技术水平发生不等比例变化前的总产出Y1相比,新的技术组合下地区N的产量在总产出中的占比会有所增加,即新的总产出水平将向OY1及其延长线的左上方移动,当经济总产量恰好处于Y3点时,有Y1Y2=Y1Y3,即有与技术水平等比例变化后相同的经济总产出增长水平。尽管总量增量相同,但A2B2和A3B3表示的却是不同的区域技术水平组合和经济发展结构。同理,当地区N的技术进步慢于地区S时,技术组合可移动至A4B4,当产量到达Y4时,这样的技术组合结构同样可以得到相同的产出增速。

从技术效率的角度分析,当技术组合与总产出水平处于Y3时,尽管总产出增量相同,但A1A2+B1B2>A1A3+B1B3,即相同产出增量的条件下,A3B3的技术组合模式需要更少的技术投入总量,也就是说,A3B3的技术组合效率更高,能够通过更少的总技术投入即可实现与A2B2相同的产出增长。同时,与A1B1的初始状态相比,A3B3的技术结构更不均衡,N地区的相对技术和所占权重远高于初始状态。同理,A4B4的技術结构则相对缺乏效率,需要更多的技术投入才能实现与A2B2结构下相同的总量增长。

综合上述分析可知,技术进步视角下,总量和结构可以看作是一枚硬币的两面。总量上,相同的总产出增速可能由不同的区域技术水平和经济结构产生;结构上,相同的总技术投入可能导致不同的产出增速。也就是说,结构不平衡的发展方式可能会获得相对于平衡发展模式而言更高的总量增长速度和水平。

三、我国技术进步方式演变下的经济增长与区域结构关系研究

不同的技术进步方式与区域要素禀赋基础相结合,能够在遵循一般性规律的基础上,对经济总量和结构产生不同的作用。改革开放以来,我国的技术进步方式经历了由引进为主向创新为主的演变,现阶段正处于转型期[15]。引进式技术进步可以视作外源性技术进步,是一国为了加速技术进步和经济增长而有重点有选择地引进国外先进技术成果。相比于技术创新,技术引进具有较强的资本耦合性特征,引进与应用过程中的人力资本投入较少,具有风险低、周期短、作用于产出速度快的特点,因而通过引进的方式实现技术进步是技术相对落后的国家在短期内实现技术追赶的有效途径。技术创新则是一种内源性技术进步,是通过国家或地区内部的人力资本研发而生产的知识产品,将其作为中间产品投入生产能够产生更大的收益。

本节将在上一节的基础上,结合我国经济和技术进步的路径特征,区分技术进步类型,进一步分析不同技术进步方式下经济增长与区域结构的关系与演变。

(一)技术引进阶段经济高速增长与区域不平衡结构的形成

引进式技术进步的效率与引进主体的消化吸收能力密切相关[16],原有生产力水平相对较高的地区对先进技术的消化吸收能力较强,对产出增长的贡献也就更大,因而这些技术会倾向于与引进国生产力水平相对较高的行业或地区产生相互作用。一方面,生产力水平较高的行业和区域的技术引进需求较大,一国主动引进的技术多集中于这些行业和区域;另一方面,包括FDI在内的各类国外技术在进入引进国市场时,会选择投入至生产力水平较高的区域,通过更高的技术内化效率实现利润最大化,技术引进的这一作用路径会强化引进国原有的不平衡结构。

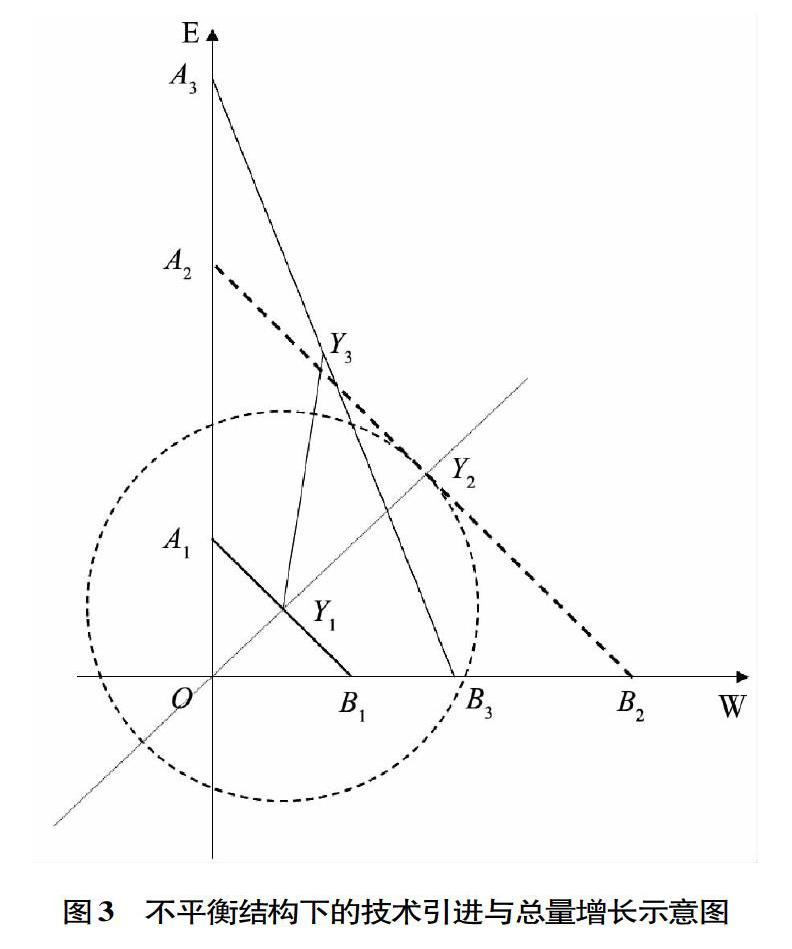

改革开放以后,我国就开始小规模的技术引进,大规模的引进则始于1992年以后。大规模技术引进出现前,我国就已经具有区域间生产力结构不平衡特征,因而技术引进后,多集中于生产力水平基础相对较高的东部地区。沿用上节的分析框架,图3可以从理论上解释我国技术引进后不平衡分布对总量和结构的影响。假设地区E为我国东部地区,地区W为中西部地区。A1B1表示技术大量引进前不同区域的生产力和技术水平,1992年以前,东部地区的生产力和产出水平就相对较高,即有OA1>OB1。假设技术引进所产生的技术进步作用效果在各区域相同,A1B1将向右平移至A2B2,Y2仍在OY1的延长线上,此时的经济增量为Y1Y2。但由于中西部地区的初始生产力水平相对较低,对引进式技术进步的消化吸收能力相对较弱,尽管由A1B1平移至A2B2的技术水平变动是同比例的,但各地区所需引进和投入的技术量却可能不同,要达到消化吸收后相同的技术进步增长水平,中西部地区需要引进更多的技术。现实中,我国的技术引进以效率优先为目标,因而这一技术引进和增长结构存在改进的可能。

由于初始条件下东部地区的生产力和技术基础相对较高,可以假定认为东部地区对引进式技术进步的消化吸收效果更好,即引进同质同量的技术后的效果ΔOA1>ΔOB1。由此,在技术引进质和量不变的情况下,更为高效的技术分配方式如图3中A3B3所示,此时有A1A2

综上所述,技术引进至东部地区能够充分利用区域内原有较高的要素禀赋基础,进而实现全国经济总量的快速增长。改革开放之后相当长的一段时间内,我国财政、产业等政策在实质上也鼓励东部地区率先引入技术并支持相关产业的发展,以直接和间接的方式对技术引进的行业和布局进行调控,将效率摆在首位,通过引导引进式技术进步在区域间的分布促进经济总量快速增长。

(二)技术进步方式转型阶段经济增长与区域结构的变化路径

尽管技术引进能够帮助相对落后的国家通过充分发挥后发优势,实现技术水平的跃迁和经济总量的追赶,但在长期,容易出现重复引进,导致产能过剩,对经济增长的边际作用递减。尤其是当技术发展到一定程度后,通过引进的方式难以获得前沿技术,无法帮助技术引进国实现经济赶超。大量研究表明,技术引进具有不可持续性,要实现经济长期持续增长,只有依靠技术创新。多数研究认为,近年来,我国的技术进步方式正在由引进为主向创新为主转变,现阶段正处于技术进步方式的转型阶段[17]。

我国技术进步方式转型也有较为鲜明的区域特征。不管是衡量技术创新投入的R&D内部经费支出,还是表示技术创新成果的专利授予数量,东部地区都远远高于中部和西部,前期的技术引进是这一分布结构形成的重要原因。东部地区技术引进较多,因而也就更早地受到技术引进的长期不可持续性的影响,催生了通过创新实现技术进步的发展需求;同时,长期大量的技术引进提高了东部地区的生产力水平,这一地区在研发方面具有更好的技术物质基础和更多的人力资本投入,创新的效率也相对更高,也就成为了国内主要的技术创新集聚地区。

技术创新的区域间不平衡分布导致了技术进步方式转型期各区域在经济增长模式和速度上的差异。东部地区技术创新增加,产出增速下降;而中西部的情况相对更为复杂。中西部地区的总体技术水平相对较低,与国外甚至是东部地区存在技术水平的级差,因而仍能够通过引进满足区域的技术需求;同时由于创新基础薄弱,中西部也没有形成强有力的推动技术创新的激励性动因。因此,技术进步方式转型阶段尤其是初期,中西部地区的技术创新缓慢,甚至在一定时期内,可能由于东部地区的技术转入增大区域内的技术引进依存度水平。在这样的情况下,中西部地区的增长动力和模式没有发生变化,因而区域经济增速也就基本保持不变甚至可能略有上升。这一时期,在东部地区经济增速相对放缓而中西部地区增速不变甚至略有上升的共同作用下,区域间差距会相对缩小。

但这种缩小可能只是暂时的,随着技术创新占比的不断增加,区域不平衡结构在一定程度上将再次增大。东部地区技术创新占比的增加,一方面减缓了产出增速,另一方面提高了劳动要素特别是高素质人力资本要素的绝对报酬水平,中西部高素质劳动力由此逐渐向东部地区流动,改变了区域间要素特别是创新相关要素的结构。技术进步方式进一步转型时期,中西部地区由于前期人力资本等相关要素的流失,技术创新资源少、效率低,可能会产生引进无法持续和创新进展缓慢的问题,导致中西部地区经济增长动力缺失,制约中长期产出水平的提升,进而再次拉大中西部与东部地区的区域差距。综上,随着技术进步方式由引进为主向创新为主的转变,区域间差距也将经历加速增大→略有缩小→相对增大的变化趋势。

(三)技术创新阶段经济增长与区域结构的变化趋势

当技术引进能够带来的红利逐渐减少直至可以忽略不计时,技术创新成为国内技术进步的唯一来源,区域间差距将会逐渐缩小,直至稳定在相对较低的水平。一方面,东部地区技术创新能力进一步提升,部分技术外溢至中西部地区,将会提高这些地区的技术水平;另一方面,一国范围内的要素特别是劳动力要素能够自由流动,在东部地区技术向中西部溢出的同时,也会带来相关的高素质人力资本的流入,进而提高中西部地区的技术创新能力,缩小区域间差距。技术创新条件下生产力水平的提升依靠自然演进(而不是引进条件下的强制变迁),因而区域间技术创新能力差距的缩小也降低了生产力水平的不平衡程度。在这样的条件下,不平衡发展并不会获得更高的总量增速,区域差距也将会缩小并稳定维持在与地区要素禀赋和产业结构相适应的相对稳定的较低的范围内,并逐渐降至发达国家的水平,但这将会是一个相当漫长的过程。

四、实证检验

基于上文的理论分析,实证检验分为两个部分。对我国技术引进阶段区域差距扩大的分析认为,引进式技术进步对东部地区产出的贡献度更高,由此产生了区域产出增长差异,实证检验首先将对这一观点进行验证。其次,理论分析认为,技术进步视角下,结构不平衡的发展方式可能获得相对更高的总量增速,因而实证检验还将对这一结论进行检验。

(一)不同技术进步方式对产出增长作用的实证检验

本部分实证检验的思路是将不同的技术进步方式纳入同一分析框架,区分中东西部地区分析比较各类技术进步方式对总产出的作用效果。使用柯布-道格拉斯生产函数建模检验,表达式如下:

1. 变量选取及数据预处理

鉴于数据可得性,选取2001—2016年的省际面板数据,划分东中西部地区进行实证检验,划分标准使用国家统计局2005年之后的划分标准④,考虑数据的一致性和完整性,剔除了西藏自治区和重庆市的相关数据。解释变量和主要控制变量的选取和预处理如下。

各省实际总产出(Q)使用实际GDP水平表示,以2001年为基期对名义GDP进行平减,得到各年度可比较的实际总产出指标。鉴于数据的可获取性,国内技术引进(TDE)使用技术市场成交合同金额数据。国内技术研发(TD)相关指标选取规模以上企业的研发经费支出数据。由于研发经费的投入不仅能够对当期产生影响,对投入之后若干期也会产生持续影响,因而对研发投入指标使用永续盘存法进行存量化处理。选择固定资产投资价格指数作为平减指数,折旧率选择多数研究中的15%[18]。国外技术引进的相关指标(TFIM,TFE,TFDI)中,国外技术合同引进(TFE)和外商直接投资(TFDI)相关数据可直接获取,并进行与国内技术研发指标(TD)相同的存量化处理。国外高技术设备引进(TFIM)选取口径更大的历年进口总额数据进行替代分析,按照当年汇率进行换算后使用名义GDP价格指数进行平减。这样处理的原因在于:一方面,能够获取的省际层面工业制成品、高技术产品或机械设备进口等数据有缺失,不能满足本部分的研究需求;另一方面,總体上研究期内的各类设备进口总值占比相对稳定,虽有变化但幅度不大,使用进口总额数据进行替代分析具有可行性。

控制变量包括表示资本、劳动和政府规模等方面的相关指标。就业人数(L)选取研究年份中各省年末的就业人数;政府规模(GOV)的衡量变量为财政支出,表示政府规模和对市场的干预情况;产业结构(INS)使用第二产业和第三产业在国内生产总值中的占比表示。在官方公布的统计数据中,固定资产投资总额等于建筑投资、设备投资和其它投资三者之和,由于一部分资本投入已用技术引进的方式表示,因而控制变量中的资本选择建筑资本存量(KC)。对建筑资本数据进行存量化处理,以2000年为基期,折旧率参考已有研究[19]设定为11%。篇幅所限,省略数据处理的详细步骤,仅展示并分析实证研究结果。

2. 实证结果与分析

实证选择面板数据回归分析方法,首先使用固定效应和随机效应模型进行逐个回归,通过Hausman检验可知应使用固定效应模型进行估计。固定效应模型检验结果如表1所示:

根据表1的结果,总体来看,不同类型的技术进步对总产出的作用效果不同,国外技术引进的相关指标均对总产出有显著的正向影响。各解释变量均进行了对数线性化处理,估计的参数值代表弹性含义。由于三种方式的技术引进相对独立,加总后的结果可以近似看作是国外技术引进在这一模型中对产出影响的总作用。进一步对各地区参数估计的绝对值进行横向比较,从国外技术引进相关指标上看,东部地区的三大指标的参数估计值最大,说明国外技术引进在东部地区对总产出水平作用的效率最高。

分析区分三大区域的面板估计结果可知,三大国外技术引进方式的边际效应之和东部地区大于中西部地区,能够对产出增长产生更大的影响,验证了技术引进投入至东部地区效率更高的理论分析结论。在效率因素的作用下,技术引进在绝对值方面的区域差异促使区域不平衡增长结构的进一步发展。综合技术引进效率和绝对值两方面的因素,技术引进通过数量和效率的交互作用对总产出变化产生了“乘数效应”:相比于东部地区,中西部地区的技术引进作用于总产出的效率偏低,技术引进在数量上与东部地区的差距又放大了这一地区技术引进效率偏低的特点,产生了“低技术引进占比和低技术引进贡献率并存”的区域经济增长特征。尽管就中部或西部各自内部的增长结构来看,国外技术引进的作用高于国内技术研发,但在全国的横向对比中,技术引进对中西部地区的作用远低于东部地区,因而形成了不同区域在总产出增长率水平和增量绝对值变化上的差异,进一步导致了区域间不平衡结构的发展与固化。

(二)技术引进、经济增长与区域不平衡结构关系的实证检验

为验证不平衡结构与总量增长之间的关系,本部分选择向量自回归(VAR)模型,将技术引进、经济增长和区域结构不平衡纳入统一框架,选取全国层面的时间序列数据进行分析。考虑到这样的数据选择的样本容量相对较小,估计精度对变量数量的变化较为敏感,因而仅选择代表性较强的变量。

1. 变量选取与模型构建检验

本部分实证检验的样本为1992—2016年间的时间序列数据,变量包括经济增长速度(GGDP)、生产力不平衡指数(PEI)、技术引进依存度(TECHI)和高人力资本指数(THC)。对各指标的选取和处理说明如下:经济增长速度(GGDP)指标使用历年GDP增长率的对数值;生产力不平衡指数(PET)使用同年份东部地区与西部地区劳动生产率的比值计算得到,这一指数的数值越大,表示区域不平衡程度越高;技术引进依存度(TECHI)使用因子分析法[15],将多个反映技术引进相关信息的细分因子指标进行系统建模测算,得到综合反映我国技术引进程度的总指标,这一指数越大,表示技术进步中国外引进占比越多⑤;高人力资本指数(THC)使用工业部门的总就业人数中受教育程度为高中及以上的就业人数占比表示⑥。相关指标计算的原始数据来源于《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》、国家统计局网站和中国经济与发展统计数据库。

建模、分析步骤和过程如下:首先进行模型的构建与检验,然后根据模型的构建结果,对变量之间可能存在的长期协整关系进行研究,最后对变量间存在的格兰杰因果关系和脉冲响应函数的结果进行分析,总结各变量之间的相互关系与影响路径。模型构建和检验过程,选取ADF方法对变量进行单位根检验,结果显示各变量的差分值均通过了至少10%显著性水平下的检验,满足序列一阶单整,符合进行协整分析的条件。进一步的,以AIC准则和多数准则为滞后阶数选择依据,构建VAR(3)模型对变量进行估计,估计结果通过了稳定性检验,表明将要基于模型进行的协整关系分析、格兰杰因果检验和脉冲响应结果对变量有较好的解释能力。

2. 协整关系分析

使用Johansen分析法和最大特征根迹法对变量间关系进行检验,结果显示,模型变量间存在一个协整关系。协整方程表示了长期中各变量之间的相互关系,标准化之后的协整方程如下,括号中的值为估计值的标准差。

方程(4)中的各参数估计值均通过了至少10%水平下的显著性检验,说明模型整体具有较好的解释能力。由于各变量都是比重类指标,并且变化速率所表示的含义不同,因而对参数估计的数值进行直接分析和比较的意义不大,但仍能得到技术引进和生产力不平衡结构对经济增长均具有正向作用的结论。模型中使用的生产力不平衡指数表征东部地区和西部地区在生产力水平上的差异,协整关系的估计结果显示,不平衡程度越高,即东部地区生产力水平的提高相对越快,经济总量增速就越高。对各变量与经济总量增长更为长期和直观的分析,还要结合脉冲响应函数结果进行。但总体来看,协整方程的估计结果基本验证了本文关于技术引进条件下结构不平衡发展与经济总量增长之间作用机制的相关理论分析。

3. 格兰杰因果检验结果与分析

格兰杰因果检验尽管只是一种统计学方法上的因果关系分析,但结合各变量的经济含义,这一检验結果仍然对变量之间的相互关系具有一定的解释能力。对上文构建的VAR(3)模型进行格兰杰因果检验,结果如表2所示。

选取5%和10%的显著性水平作为接受或拒绝原假设的分界点,检验中涉及的变量间关系较多,仅对与结论相关的部分进行分析。从表2可以看到,当以经济增长速度为被解释变量时,技术引进依存度、区域间生产力不平衡结构和高人力资本指数均为其格兰杰原因,即这些因素的变动都能够引起经济增长速度的变化。相反,以经济增长速度为解释变量时,检验结果显示技术引进依存度和高人力资本指数也能够较好地被其解释。在10%的显著性水平上,经济增长速度与技术引进依存度、区域间生产力不平衡结构和高人力资本指数之间存在着互为格兰杰因果的关系,有相互影响作用。根据本文的理论逻辑进一步分析技术引进与区域生产力不平衡结构之间的关系,结果显示,在10%的显著性水平上,技术引进依存度是区域间生产力不平衡结构的格兰杰原因,区域间生产力不平衡結构则不是技术引进依存度的格兰杰原因。尽管格兰杰因果检验的结果更多的表示变量在统计学上的相互关系,但也能够对本文的理论结论进行部分验证。

4. 脉冲响应函数结果与分析

向量自回归模型所具有的系统动态化特征使模型内部的各内生变量的变动都可能会对所有其它变量产生一定的影响,脉冲响应函数即为对这种影响的描述。技术引进程度和区域生产力不平衡结构对经济增长速度施加的冲击的脉冲响应情况结果如图4所示。

图4 经济总量增速对区域不平衡结构和技术引进程度的脉冲响应函数图

图4为区域生产力不平衡结构和技术引进程度产生一个冲击后,经济增长速度在不同时期的变化。左图显示了区域生产力不平衡结构对经济增长速度的影响,这一影响在10期内呈现由正转负的变化。区域生产力不平衡结构的冲击产生后的前4期中,对经济增速的影响为正,并在第2期和第3期之间达到最大,之后这一正向影响渐弱并转负,且在之后的多期内持续存在。右图表示的技术引进程度对经济增长的影响也有相同的趋势,只是其正向影响持续的时期相对更长。

通过脉冲响应函数分析可知,技术引进程度和区域生产力不平衡结构对经济总量增速的影响有相似之处。一方面,相比于产生当期,冲击在之后各期产生的影响更大,说明两者对经济增速的影响可能有一定的滞后效应,并能够在长期中持续发生作用;另一方面,两者对经济总量增速的影响在长期中均呈由正转负的变化趋势,说明尽管技术引进程度和区域不平衡增长结构在短期内可能对经济总量增长产生积极影响,但这种增长方式可能不利于长期中的经济总量增长。

五、结论及政策启示

本文通过理论分析和基于我国经济发展实践和数据的实证检验得出结论,总的来说,随着技术进步方式由引进为主向创新为主的转变,区域间差距也将出现加速增大→略有缩小→相对增大→缩小并维持相对稳定的状态的变化趋势。尽管可能呈现出“M”型的变化趋势,但历次变化的动力有所不同。加速增大阶段的主要原因在于效率优先使技术引进对各区域产生的作用不平衡,在提高了引进式技术进步总效率和产出增速的同时,拉大了区域原有的生产力和经济发展差距,技术引进是主导力量。相对增大阶段的主要原因则是创新逐渐成为各区域的主要技术进步来源后,创新资源和能力的差距导致了不同产出增速的差异,技术创新能力是主要因素。技术进步方式开始转变阶段,引进在一定时期内仍是部分区域的主要技术进步方式,区域差距在短期内略有缩小,只有在技术创新成为最为主要的技术进步方式后,区域不平衡结构才会缩小并稳定保持相对较低的水平。

基于理论研究和实证检验的相关结论,可以对本文引言中提到的我国在经济发展与区域结构关系上与发达国家之间的区别进行初步解释。以美国为代表的发达国家的技术进步基于创新,先进技术的研发、应用、推广和作用于产出需要较长过程,并且会在较长时期内对经济产生持续作用;而引进式技术进步跳过了研发、应用和推广过程,能够直接作用于产出,因而会在短期内使产出有较为大幅度的增加。同时,技术创新对生产力而言,是一种自然演进的过程,而技术引进则是一种“强制性”技术变迁方式,引进地区的生产力水平会由此产生“蛙跳式”提升,从而产生并加剧区域间差距。特别是在不平衡发展政策的调控下,东部地区技术引进越多,经济总量增速就越快,区域间经济差距也就不断增大,由此产生了总量与结构方面的“两难问题”。

技术引进时期,我国从国家和地区层面都曾出台过一系列帮助中西部地区实现经济赶超的政策措施,但都没有获得理想的作用效果。从技术进步的角度上讲,这是由于在引进为主的技术进步方式和总量优先的发展战略条件下,不管是间接政策倾斜还是直接投资刺激,都只能在短期或一定范围内缩小区域间差距,区域发展不平衡的结构性问题只能缓解而无法彻底消除。只有当技术进步方式完全转变为依靠技术(自主)创新后,区域间经济发展差距才会再次缩小,但这将会是一个相当漫长的过程。当前,我国正处于主要技术进步方式向技术创新转变时期,国家有必要运用宏观经济和产业政策加速这一进程,同时在相关政策的制定和实施过程中更加重视总量增长与区域经济发展之间的权衡,并从技术创新资源配置等方面入手,通过提高中西部地区的技术创新能力帮助这些地区尽快实现技术进步方式的转换,缩短技术进步方式转变周期,缓解并逐渐消除区域间发展差距。

[注 释]

① 区域结构指标使用区域趋同σ指数代表,反映区域间人均产出绝对差距的变化,数值越大,区域间发展差距越大,计算公式为:σt=1/N∑Ni=1(yit-yt)2,其中,N表示区域个数,yit表示对数形式的地区人均GDP,选取1940—2014年间美国除阿拉斯加和夏威夷州之外的48个州的数据进行测算,其中人均GDP数据使用各州总量GDP与人口数据相除的方式得到,相关数据来源于美国商务部等网站(https://www.bea.gov; https://www.bls.gov),中国指标使用与美国相同的方式计算得到,使用数据来源于国家统计局网站(http://www.stats.gov.cn/)。

② 在技术水平组合不平衡(即非平行)移动后,总量经济中,并不一定总会出现Y1Y2 ③ 相关研究[17]均按照与此相类似的标准对技术引进的方式进行了细分,是具有一定普遍性的划分标准。 ④ 按照《中国统计年鉴》2005年划分标准,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南共11个省市;中部包括黑龙江、吉林、陕西、安徽、江西、河南、湖北和湖南共8个省市;西部包括陕西、内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏和新疆共12个省区市,暂不包括港澳台地区的数据。 ⑤ 多个反映技术引进相关信息的细分因子指标选择如下:a.大中型工业企业对外技术依存度(MT),代表工业企业的直接技术引进程度,使用大中型企业中技术引进支出占技术进步相关总支出的比重表示;b.国外发明专利占比(FP),使用外国在我国的发明专利占全部国内发明专利的比重表示;c.技术交易合同金额占比(TC),表示国外技术合同引进与国内技术市场成交额的關系;d.高技术产品进口占比(TM),表示直接通过生产设备进口和购买的方式引进的技术,用高技术产品在总工业制成品进口中的占比表示;e.外商直接投资占比(FDIP),以我国实际利用外资中外商直接投资的占比表示。 ⑥ 该指标通过使用《中国劳动统计年鉴》中按受教育程度划分的全国就业人员职业构成数据和《中国统计年鉴》中的按行业区分的城镇就业人员受教育程度数据,少数年份的受教育程度数据有所缺失,通过对已有数据的测算结果进行回归拟合的方式,对少数年份数据缺失年份的人力资本数据进行估计。根据已有数据拟合的方程R2=0.844,表明估计所得数据具有较好的解释能力。 [参考文献] [1] 方竹兰.中国经济为何面临如此多“两难”[J].人民论坛,2010(28):35-37. [2] 林毅夫.潮涌现象与发展中国家宏观经济理论的重新构建[J].经济研究,2007(1):126-131. [3] 欧阳峣.大国经济发展理论的研究范式[J].经济学动态,2012(12):48-53. [4] 王贤彬,舒元.官员匹配与经济绩效——基于省级党政首长的实证分析[J].重庆大学学报(社会科学版),2014,20(6):53-63. [5] 宋瑛,陈纪平.政府主导、市场分割与资源诅咒——中国自然资源禀赋对经济增长作用研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(9):156-162. [6] 郭金龙,王宏伟.中国区域间资本流动与区域经济差距研究[J].管理世界,2003(7):45-58. [7] 谢军,黄志忠.宏观货币政策和区域金融发展程度对企业投资及其融资约束的影响[J].金融研究,2014(11):64-78. [8] 张先锋,丁亚娟,王红.中国区域全要素生产率的影响因素分析——基于地理溢出效应的视角[J].经济地理,2010,30(12):1955-1960. [9] 林毅夫,李永军.比较优势、竞争优势与发展中国家的经济发展[J].管理世界,2003(7):21-28. [10] 于晓曦,孙英隽.技术创新对区域经济增长的动力机制分析[J].企业经济,2011,30(7):9-11. [11] 白嘉.中国区域技术创新能力的评价与比较[J].科学管理研究,2012,30(1):15-18. [12] 窦丽琛,李国平.对“后发优势”的国内实证——基于技术创新扩散视角的分析[J].经济科学,2004(4):27-32. [13] 刘霖,秦宛顺.收入分配差距与经济增长之因果关系研究[J].福建论坛(人文社会科学版),2005(7):79-82. [14] GROENEWOLD N, CHEN A, LEE G. Linkages between China's regions: measurement and policy[M]. Edward Elgar Publishing, 2008:35-38. [15] 陈璋,唐兆涵,龙少波.引进式技术进步方式下的行业间工资差距研究——以工业为例[J].上海经济研究,2015(1):37-49. [16] 彭峰,李燕萍.技术转移方式、自主研发与高技术产业技术效率的关系研究[J].科学学与科学技术管理,2013,34(5):44-52. [17] 唐未兵,傅元海,王展祥.技术创新、技术引进与经济增长方式转变[J].经济研究,2014,49(7):31-43. [18] 刘建翠,郑世林,汪亚楠.中国研发(R&D)资本存量估计:1978-2012[J].经济与管理研究,2015,36(2):18-25. [19] 孙琳琳,焦婕.基于内生折旧率的中国行业层面资本存量估计[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2016,29(3):97-107. Abstract: For a long period of time, China′s economy is characterized with the high-speed growth of aggregate amount and the imbalanced regional structure. Based on those situations, the following questions merit further study: Why do China′s economy has such characteristics? How will it affect economic growth rate? How does the relationship evolve and change in the future? This paper will study the evolution of the relationship between the two factors from the perspective of technology progressing pattern. Conclusions drawn after theoretical studies and empirical test are as follows: imbalanced development pattern plays a significant role in the high-speed growth of economy when technologies are introduced from outside; the gap among regions will first become smaller and then bigger during the transforming period of technological progress; the regional development gap will actually decrease only when the technology progressing pattern transforms into technology innovation (self-innovation), which is a long process. It is necessary for government to stimulate the process of technological innovation and accelerate the transformation of the pattern of technology progress by using macroeconomic policies and industrial policies in order to narrow the gap between the regional economic developments. Key words: economic growth; imbalanced regional structure; introduced technology; technology innovation (责任编辑:张梦楠)