小农户与现代农业发展有机衔接:实现基础及在分类农产品中的实践

2020-04-20武舜臣储怡菲李乾

武舜臣 储怡菲 李乾

[摘 要]小农户与现代农业的衔接,实现于小农户生产禀赋、法定权利与现代农业发展约束的互补共赢,丰富于日趋多样的农产品竞争力提升路径。在评述已有研究的基础上,提炼出小农户与现代农业衔接的实现基础,并归纳比较了这种衔接在土地密集型大宗农产品和劳动密集型特色农产品间的实践模式。研究发现,两种衔接模式不存在绝对优劣之分,随着社会经济条件的改变,小农户与现代农业的衔接模式仍需在实践中继续丰富、完善。

[关键词]小农户;现代农业;有机衔接;实现基础;实践模式

[中图分类号]F323[文献标识码]A[文章编号]1673-0461(2020)02-0028-07

一、引 言

实现小农户与现代农业相衔接从来就是一个世界性难题。资源禀赋限制下,发展现代农业极其必要,却因小农户普遍存在的客观事实①让发展之路更趋复杂。鉴于此,能否实现小农户经营基础上的农业现代化、怎样实现小农户与现代农业发展的有机衔接,便成为多数国家农业现代化发展不得不面对的重大课题。纵观世界农业现代化发展历程,建立于小农户基础上的农业现代化不乏成功范例[1]。然而,深挖成功案例的背后,仍能发现小农户和农业现代化关系处理上的诸多困难,以及这种困难引致的模式局限[2-3]。

中国是一个富有小农传统的农业大国[4]。在中国,实现小农基础上的农业现代化,同样无法绕开小农经济和现代农业的关系问题[3]。而且,由于小农户家庭经营在市场经济中的局限,中国农业现代化中的小农户基础地位的最终确立,更是经历了一个曲折而反复的过程[5]。在党的十九大报告明确提出“实现小农户和现代农业发展有机衔接”之前,小农经济一直被看作贬义词[6],小农户经营也是现代农业发展中要被替代和改造的对象。然而,长期以来的事实证明,农户家庭经营并未被如期取代②。根据农业农村部预测,到2030年,中国经营规模为3.33公顷(50亩)以下的小农户仍有1.7亿户,并经营着全国耕地总面积的70%;到2050年,这类小农户仍将有1亿左右,所经营耕地面积仍能占到全国耕地总面积的50%[7]。因此,现在乃至较长一段时期内,小农经济仍将是农业现代化无法绕开的现实背景[5,8]。那么,如何整合小农资源,实现“大国小农”基础上的农业现代化?一方面,分散的小农经济限制了竞争力的提升。为维系小农户生计而过度照顾小规模,会减缓农业现代化进程,阻碍农业竞争力的提升。另一方面,以土地出租的传统模式为手段实现农业规模经营,则会挤出小农,导致潜在的农户生计问题③。在两难情形下,如何选择一条合适的道路实现小农基础上的农业竞争力提升,显然是一个重要的命题。

幸运的是,经过多年的探索与尝试,当前中国的农业现代化,已被确定为小农户基础上的现代化[9]。而且,分化中的小农户以及中国的土地制度,又让这种现代化的实践模式具备了多样化的可能。为提升大国小农下的农业竞争力,除既有的土地规模经营路径外,中国各地区也涌现小农户衔接大生产以及小农户衔接大市场等多种实践模式。因此,有必要提炼小农户与现代农业衔接的实现基础,并以之作为衔接小农户与现代农业的理论指导,推动两者的有机衔接。

二、小农户与现代农业相衔接的研究评述与实现基础

(一)小农户与现代农业有机衔接既有研究的归纳与辨析

在党的十九大报告明确提出“实现小农户和现代农业发展有机衔接”以后,如何实现两者的有机衔接已然成为主流政策界、基层实践界和学术理论界的热议话题[3]。然而,尽管小农户与现代农业有机衔接问题在学术层面的讨论日渐热烈,截至目前,对如何实现小农户与现代农业发展的有机衔接,理论层面仍未达成一致,实践层面也是千差万别。

以上问题,不得不说是与小农与现代农业发展有机衔接研究的重心错位有关。根据叶敬忠等[5]的歸纳,当前以上两者衔接的研究,集中于概念界定、关系探讨和机制探索等方面。沿其方向梳理既有文献发现,前面两类研究具有更高的理论性和系统性,也多被作为研究的重心;衔接机制探讨方面的研究则多基于对实践的描述和总结,难以形成与既有理论的对话。显然,如上研究资源的分配对侧重应用性的小农与现代农业有机衔接,存在着重心的错位。第一,近年来传统小农已处于一个加速分化的快车道,不仅不再是一个具有同质性的集合体,更与现今的各类新型经营主体不再存有泾渭分明的关系[10]。正因为此,小农户的理论分类总是滞后于实践,对衔接实践的指导意义不强,将更多学术资源集中于概念方面的争论显然并不合适。第二,小农户在现代农业中的定位问题一直是相关政策制定的基础[11]。围绕两者关系,长期以来存在着若干相对成熟的理论[12]。正是这些理论,会在某段时期内成为政策制定的重要依据。然而,自党的十九大报告明确“实现小农户和现代农业发展有机衔接”,尤其是“小农户”提法的出现,已然明确了决策层对已有理论的选择倾向性和对两者关系的态度[6]。同样的,当前研究的核心应当转移至发展小农基础上农业现代化的操作层面,继续将焦点集中于两者关系的理论探讨已不再合适。第三,实现小农与现代农业有机衔接,重在衔接后效率的提升和衔接机制的稳定。早在顶层设计出台之前,出于利益最大化的目标追求,农业经营各相关主体间已然形成了一些衔接的实践模式[13]。纵然其中一些模式并不完善,也多存在着对政府支持的高度依赖。但是,这些衔接模式或成功、或失败的经验,都可看作认清和破解小农与现代农业有机衔接问题的关键。然而,正如叶敬忠等[3]梳理既有文献后归纳所得,纵然二者衔接的实践模式多元而丰富,已有文献却仅集中于社会化服务角度,衔接机制方面的研究还远远不够。

(二)小农户与现代农业有机衔接的实现基础与衔接稳定性

1.小农户与现代农业有机衔接的实现基础

小农户与现代农业发展有机衔接,关键在于和农户建立什么样的合约,使得农户接受这样的生产方式,同时又使得企业在竞争当中还能够保持竞争力。此时,有必要了解小农户拥有的禀赋,以及现代农业发展的制度约束。

在现行政策法规框架下发展现代农业,面临着土地制度的约束,以及可能的高昂监督成本。此时,小农户的生产率优势[14]和制度赋予的土地要素决定了参与现代农业发展的小农户,既可以作为基本经营单位,也可以作为要素提供者。进一步,鉴于农户分化及农产品类型的差异,小农户最终以何种身份参与衔接,取决于这种身份是否符合现代农业竞争力的提升。

2.小农户与现代农业衔接模式及稳定性判断

长期分化当中的小农户导致了小农户与现代农业衔接的复杂性。为便于分析,借助张红宇[6]的概念,本文将小农户群体限定于符合“自己耕种自己承包地的自耕农户、暂时将承包地流转给他人外出务工的不在地农户以及流转他人少量土地经营的农户家庭农场”的群体。此时,部分具有经营优势,并已实现经营面积扩大的原小农户将被排除在外,留下的都是不具备经营优势、不愿继续经营或经营优势尚未发挥的群体。

要实现这部分小农户与现代农业相衔接,引入服务主体或其他经营主体是一种常见的方式。如此,才能实现小农户拥有的土地和劳动力资源在更大范围内的有效配置。而且,要保障衔接的稳定性,不仅要借助小农户经营优势或要素优势的激活,更要确保经营主体的盈利性。“有机衔接”永远不是单方面的一厢情愿,而是一个双向共赢的过程[15]。只有实现了双方的互利共赢,才能实现衔接的长期稳定。考虑到小农经营在市场竞争中的劣势,这种稳定性将更多依赖于经营主体的盈利能力。只有在经营主体获利的基础上,才有条件谈论获利后的利益分配问题④。当然,这里不能忽视的另一个问题是小农户在现代农业发展中的定位问题。显然,相比于提供要素,以基本经营单位参与现代农业的小农户具有更多的经营自主性。然而,从竞争力提升角度看,適合小农户以经营单位参与的农业经营领域毕竟有限。而且,在小农户分化的背景下,要素提供基础上的替代性经营对部分小农户反而是一种福利,不应将之笼统看作对小农户的排斥。

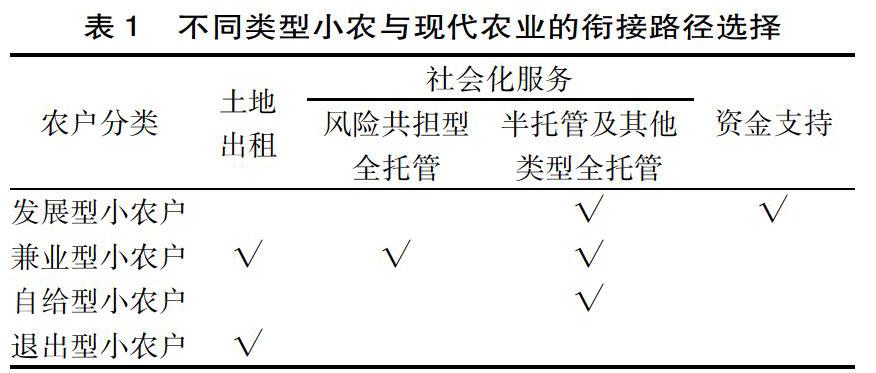

分化的小农导致了多样性的农户群体心理账本[16],增添了小农户与现代农业对接的复杂性。相比于经营主体相对一致的盈利性特征⑤,分化的小农让“不侵害小农利益”这一准绳不再唯一。为便于分析,本文在张红宇[6]对小农户群体限定的基础上,选择郭晓鸣等[11]的分类标准细化小农户分类,以更好地展示不同类型小农户衔接基础的差异性。中国小农户可分为退出型小农户、自给型小农户、兼业型小农户和发展型小农户四类。此时,选择农地流转经营的外来经营主体⑥,将会在得到退出型小农户欢迎的同时受到发展型小农户和自给型小农户的排斥[16]。选择共担风险型全托管的外来经营主体,则更受兼业型小农户的欢迎,也可能受到其余几类小农户的排斥:对退出型小农户而言,其不愿承担多余的经营风险;对自给型小农户和发展型小农户,则更倾向于保留原本的经营决策权和剩余索取权。

因此,对于不同类型的小农户,适合其与现代农业衔接的路径也存有差异。对退出型小农户,适宜以租地形式,通过土地契约实现两者衔接;对兼业型小农户,可通过提供社会化服务或土地出租形式;对自给型小农户则只适合社会化服务的供给,以商品(服务)契约实现两者衔接;对发展型小农户,更好的衔接方式可能是激活其农地经营方面的专业才能,以为其提供必要的资金、服务支持的方式,助力其脱离弱质小农的范畴,成长为农业现代化的直接经营主体(见表1)。只有根据小农户的类型差异选择合适的衔接模式,才能实现双方共赢基础上衔接的稳定。

三、小农户与现代农业相衔接的实践模式

纵然,上文的小农户分类具有一定理论基础,基于该分类下小农户衔接路径基础的分析也相对合理。然而,当前一个主要问题是,理论上看似合理的分类模式可能并不适用于具体实践。正如既有文献辨析中指出的那样,当前小农户与现代农业衔接的研究重点应集中于实践层面,以上分类却增添了小农户与现代农业衔接方面的实践难度。相比于“不同类型小农户”的分类,“不同类型的农产品”分类的实践操作性更强。对此,本文将从“不同类型的农产品”这一新的分类标准出发,分类考察小农户与现代农业衔接的实践模式。这类分析的优势在于:一方面,实现了与既有农户分类标准的对话;另一方面,从操作层面推进了小农户与现代农业衔接的既有研究。

小农户与现代农业的衔接,与经营农产品类型息息相关,对于土地密集型的大宗农产品,需要重点突破经营规模的限制,以降低经营成本,提升竞争力。此时,农户以要素供给者的身份更为妥当;对于劳动密集型的特色农产品,则需将注意力集中于对消费环节的打通,成本降低和产品增值实现竞争力提升。此时,农户分散独立经营的优势就有了施展的空间。基于以上标准,既有的衔接模式可分为如下两类:

(一)土地密集型大宗农产品的衔接实例

1.以土地要素为纽带的流转模式

2007年中央一号文件提出:“现代农业是社会主义新农村建设的首要任务。”自此,培育新型农业经营主体、推动土地流转便成为历年中央一号文件关注的重点。新型农业经营主体不同于普通农户的首要特点是规模经营,而实现规模经营的一个重要途径就是土地流转[17]。相应的,农地流转集中也经历了一个迅速发展的阶段。农业部统计,截至2013年底,全国承包耕地流转面积3.4亿亩,是2008年底的3.1倍,流转比例达到26%,比2008年底提高17.1个百分点。然而,随着农地流转规模的进一步扩大,流转农地的存量问题凸显,新增面积难度也逐年增加(见表2)。

自2007年以来,土地流转在国内如火如荼的展开,为农业规模经营及小农与现代农业的衔接打下了较好的基础[18]。然而,随着以土地流转推动农业规模经营难度的加大[19],以及既有流转主体的部分“不合理”行为[20-21]。至少在理论界,以土地流转实现农业规模经营的模式得了更多的负面评价[22],而以土地托管为主要形式的服务规模经营则受到追捧,在实现小农户基础上的农业现代化方面大有取代土地流转之势[23-24]。然而,笔者在梳理既有文献,并结合调研实践后发现,即便是当前,土地流转在农业规模经营形成中的基础性地位并未发生动摇,以土地托管为代表的服务规模经营多是对既有土地规模经营的补充[25]。因此,梳理以土地租金收益为纽带的流转模式仍有其必要性。

案例一:以流转土地实现农业规模经营的节本增收。

河北金沙河面业集团有限公司(以下简称“金沙河集团”)是成立于1996年的国家级农业产业化重点龙头企业。为更好地实现土地流转经营,金沙河集团于2012年成立“金沙河农作物种植专业合作社”(以下简称“合作社”),积极推行“政府+龙头企业+合作社+农户+科研机构”五位一体股份合作制模式。截至2018年8月,合作社已流转土地3.7万余亩,共设7个生产基地。

降本增效方面,得力于规模经营,合作社在农机、农资和水电环节共节省170元/亩·年。农民增收方面,农户以土地面积折股入社,采用“保底+二次分红”模式获得收益。其中,保底的土地租金主要是实施县政府规定的“双500”固定成本定价模式⑦。二次分红是指对于扣除租金之后的盈余按照一定的比例进行二次分配,如果出现亏损则全部由合作社承担,农户仍旧享受全额的租金收入。以上两部分收入加和,农户户均年增收达12 109元。

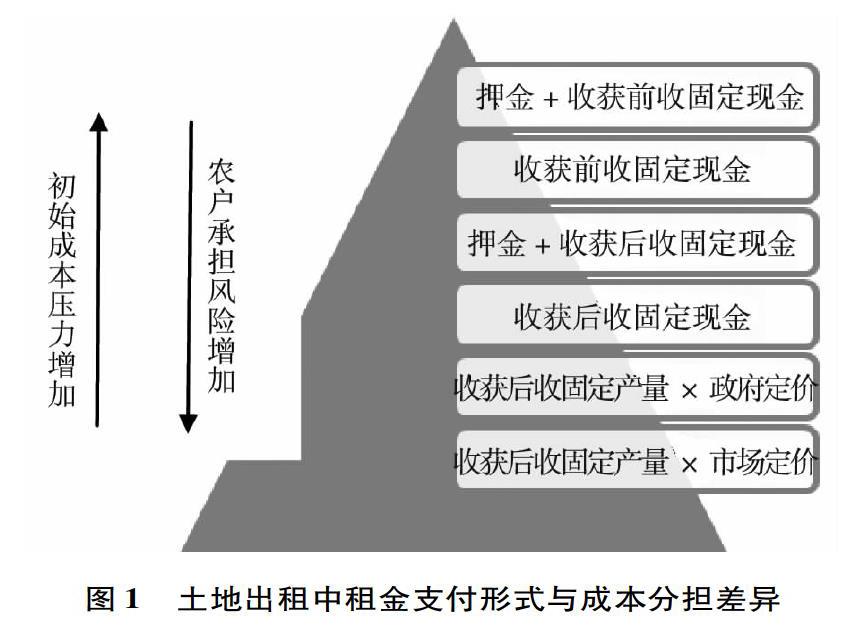

虽然土地托管和土地租赁两类模式中土地租金的机会成本一样,但现金成本存在较大差异。作为无数流转案例中平凡的一个,案例一可以提供这样一种判断:以土地流转实现的农地规模经营,同样可以从现金成本角度做到经营成本的降低和小农户收入的增加。而且,结合实践调研发现,同样是以土地流转为渠道的农地规模经营,在成本承担方面不尽相同。在某些条件下(如农户愿意承担更多风险),如果能够避开产生现金成本的支付方式,土地出租仍不失为衔接小农户与农业现代化的有效手段。土地流入主体初始成本压力(现金成本意义上)及农户承担风险差异归纳的土地流转模式如图1。图1中,如若选择土地流转中成本压力较低的租金支付模式,同样可以获得破解成本束缚、扩大经营规模的效果。

以农地流转实现的小农与现代农业衔接模式,本质上是小农户将自身拥有(承包)的土地要素提供给其他农业经营主体,并从其他农业经营主体处获得土地租金的要素契约模式。该模式具有合约形式简单、经营主体经营权集中、便于政府统计等优势[26],同时也存在着风险集中、初期成本过高等问题[27]。具体来说,过高的初期成本限制了经营主体经营规模的扩大,集中的自然风险和政策风险又加重了经营主体的破产可能。此外,对小农户而言,以土地要素为标的实现的现代农业衔接模式存在两个特点:第一,小农户可以获得相对固定的土地租金,也失去了分享更多经营利润的可能;第二,土地的流出进一步弱化了小农经营的存续基础,加速了家庭经营模式的破产和小农户的分化。然而,以上特征却多被给予了价值判断,常被作为土地流转“侵害小农利益”或“挤出小农”的依据,進而限制土地租金收益为纽带衔接模式的应用与推广⑧。

与既有的小农户分类相对应,退出型小农户更倾向于选择土地流转模式,自给型小农户和发展型小农户却可能对该模式存有排斥[16]。实践中,这两类小农户更可能转入农地而非转出。对兼业型小农户,兼业深度的差异决定了其对土地流转出租的态度,一般而言,兼业化程度越深,农地的经济功能将逐步弱化而保障功能突出,与土地流转模式的关系也越复杂。该实践层面的难题,也决定了理论层面的小农户分类在指导实践层面的不足。

2.以经营服务为桥梁的托管模式

同样的土地密集型大宗农产品经营,能否走出一条比直接流转土地更有效的降本提效模式?限于农地制度和既有模式的高成本和高风险,一种长期存在但未受关注的模式开始得到关注⑨。2014年中国农业发展高层论坛上,时任中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文就曾提出“通过规模化服务提高农业生产效率”的论断,以服务规模化带动农地经营规模化成为小农与现代农业有机衔接顶层设计的重要补充[24,28]。

案例二:风险共担型土地全托管模式。

吉林省榆树市孙某于2011年成立了大川机械种植合作社(以下简称“大川合作社”)。限于资金压力,最初几年,以流转实现的农地经营面积始终维系在50公顷左右。有限的面积阻碍了农业经营成本的降低和竞争力的提升,对小农户的带动作用始终难以发挥。对此,自2013年起,大川合作社转以土地托管的方式发展规模经营。由于摆脱了资本的限制,经营面积迅速提升,截至2018年,合作社共托管土地370公顷。经营面积的扩大降低了农业投入成本,也提升了农业经营效率。大川合作社提供的资料显示,小农户参加托管后1公顷土地耕作成本可以降低2 000元左右,而合作社也可以从农资和机械服务方面获得部分收益。当然,相比于出租模式,小农户在获得潜在经营收益的同时,也承担了一定的风险。因此,收益分配和监管保障成为此类分成契约能否达成的关键[13,29]。

在大川合作社成立之前,榆树市最具典型的土地托管合作社是陈某2009年成立的田丰机械种植合作社(以下简称“田丰合作社”)。同样为降低农地成本对经营规模的限制,以及高度集中的风险问题,田丰合作社开始开展土地托管业务。成本降低方面,以2015年为例,通过土地托管连片作业,每公顷玉米比人工收割降低成本1 900多元。收益分配方面,合作社实行两次分配:第一次按土地要素分配。2015年,农民托管给合作社的土地每公顷实收11 300元,比其他农户多收2 000多元。第二次按双方交易量分配,合作社以可分配盈余的60%返还给社员。以上结果跟大川合作社并无二致,都实现了降低成本和提升小农户收入的作用,两者的根本区别存在于风险管控和收益的分配上。在田丰合作社,秋收时,参与托管的农户可在同一区域选择2—3名未托管农户的土地,以测算的平均产量作为合作社要交予农户的产量。然而,同样的模式却在大川合作社出现了问题。2013—2014年,大川合作社曾短时间借鉴过田丰合作社的土地全托模式,结果却不甚理想。对此,大川合作社于2015年采用了“统种统收分管模式”。经过比照后发现,相比于田丰机械种植合作社既有的土地托管模式,大川合作社的模式改变了原有的风险分担机制,以农户田间监管的引入替代了已有的产量比对方式。

结合调研实践获悉,不仅是农业经营主体,小农户也有着明显的风险规避特征[27]。正因为此,如何处理土地全托管中的风险分担问题,以及经营过程中的监督问题都是小农户与现代农业衔接稳定性的外在冲击因素。也正因为此,实践中也出现了土地托管的典型村继续转型,回归与规模土地流转挂钩[30],乃至回归租地模式的道路。

农业社会化服务的存在为农户农地经营方式提供了更多选择。相比而言,除退出型小农户外,其他几类小农户都会或多或少参与过土地托管。然而,该模式的一个可能问题是,该模式基础上的衔接未必都能归属于小农户与现代农业的衔接。该模式的可行性还要取决于农业社会化服务提供方的经营特征。

(二)劳动密集型特色农产品的衔接实例

较之大宗农产品,传统农法的特色农产品更符合个性化、中高端的消费市场需求。破解农产品“卖难”问题,实现小农户产品的商品化、市场化,让特色农产品对接到真正有需求的消费者,是连接小农户与现代农业的关键[31]。浙江遂昌赶街公司(以下简称“赶街公司”)的实践表明,电子商务是助力小农户产品进入消费市场的有效方式,催生出遂昌模式。遂昌模式是中国首个以服务平台为驱动的农产品电子商务模式,指以本地化电子商务综合服务商为载体,带动县域电子商务发展,促进地方特色农产品线上交易和传统产业发展。

赶街公司在促进特色农产品上行的创新有五方面:一是自下而上构建中小农户信任机制。小农户实名制代言自身产品和在线承诺,赶街合伙人(县、乡、村三级合伙人)以经纪人身份负责产品的品控和质量保证,政府加强质量管理及品质承诺,销售平台也有诚信保障体系。中小农户信任机制的建立,让产品可追溯,责任主体明确,使消费者对小农户的信任透明化。二是为中小农户提供专业化的供应链管理服务。与有合作关系的地方政府,在当地共建农村电商公共服务中心,聘请有专业能力的团队,或外包给其他专业团队集中性为小农户提供商品规划与设计,以满足消费者与平台的需求,让小农户产品转化为商品。三是发展基于“人链”的农产品社会化分销机制。基于移动互联网、社交平台的全面发展,利用社交电商逻辑建立社交化分销体系,创造本地的流量中心,把基于“物”的固化标准,转化到对于“人”的信任关系,做到去平台化、去中心化。四是建立中小农户O2O优质产品体验店(互联网版CSA)。线下体验对于农产品来说至关重要,赶街公司不断探索线上线下相结合的小农户产品销售模式,如针对城市消费群建立基于体验(包括定期不定期邀请小农户现场直接对接社区用户)、提货、临时仓储为主要功能的线下实体、辅以在线化下单、送货上门的服务。五是协助区域农产品公共品牌打造。品牌对于农业长远发展意义重大,赶街公司創造了“耕谷”“遂昌龙粽”等区域地方公共品牌,从卖产品转到卖品牌,通过宣传原产地,延长产品生命周期和拓展价值空间。

助力小农户的电商化,需要解决信息不对等、供应链不对等、市场营销能力不对等的问题[32]。赶街公司通过线上线下结合的服务方案,构建县、乡、村三级链式服务网络,把农村的资源,例如农产品等转移到城市,把城市的金融、培训等信息转移到农村,服务于农民生活、农产品销售、创业就业等实际需求,实现城乡互通。

以信息流实现小农户和大市场的连接,在不干预小农家庭经营模式的基础上,降低了流通过程的诸多成本,实现了小农户和现代农业的又一衔接[33]。然而,该种模式稳定性的维系同样受到几个方面的挑战。第一,信息传导的成本问题。考虑到消费者信息接收的有限性,作为流通服务的提供方往往会设置多样化的服务模式,以及服务的阶梯价格[31]。要想获得更有利的信息传导位置,可能就需要更高的信息服务成本。对于利润率偏低的小农户而言,随着信息服务成本的日益提升,其盈利平衡点极有可能很快到来。此时,无利可图的小农户就可能选择退出这一衔接模式,导致衔接的失败。第二,以服务连接小农户与消费者,也存在一定的质量安全不可控和稳定性弱等问题。尽管,技术检测手段及惩罚制度的设置可以一定程度缓解以上问题,但并不能从根本上对该问题加以克服。正因为此,加强食物供应链的垂直整合和食物体系的可控度可能会成为流通环节服务模式的转变方向,最终会重新导致小农户经营地位的下降,以及潜在的“去小农化”趋势[34]。第三,该模式适用的小农户范围有限。一般而言,兼业型小农户和发展型小农户都可通过该模式实现与现代农业的衔接。然而,特色农产品重在特色,并非所有地区的资源禀赋都符合特色农产品的生产条件。此外,相比于发展型小农户,兼业型小农户特色农产品提供能力有限,且并非将特色农产品的提供作为家庭经营目标,这也限制了该衔接模式的发展空间。

四、结论与启示

“大国小农”国情下,实现小农户与现代农业有机衔接面临诸多困难。通过提炼小农户与现代农业衔接实现基础,以及对土地密集型大宗农产品和劳动密集型特色农产品中实践模式的比较分析,本文认为,小农户与现代农业衔接的成败,根本取决于小农户在现代农业中的合理定位。从既有基础看,小农户不仅拥有一定的生产要素,在某些农产品生产领域也具有经营优势。实现小农户与现代农业的稳定衔接,关键在于现代农业对小农户的诉求和小农户生产决策的匹配。然而,不论如何衔接,其本质都是将小农户有限的经营优势或要素资源与现代农业相衔接,在互利共赢基础上实现现代农业竞争力的提升,最终实现农业现代化和小农户增收的目标。基于诸多实践模式的分析发现,对于土地密集型大宗农产品,扩大经营规模是提升竞争力的关键。而经营规模的扩大,则受限于小农户提供的土地要素价格。对此,多样化的土地流转租金支付模式及后来的服务规模经营模式应运而生,在突破成本限制的基础上,为扩大农业经营规模、提高农业竞争力、增加农民收入提供了更优的路径。对于劳动密集型特色农产品,重在对其价值实现上的突破。在最大程度保留小农户经营自主性的基础上,通过提供产业链服务,以提升产品价值的方式实现小农户和大市场的连接。当然,上述两种衔接方式都属目前情况下的有益尝试。但对这些尝试能否支撑中国的农业,并让中国农业在世界市场上具有竞争力,还需要继续在实践中丰富和完善。

从已有衔接模式的发展也可以看到,从全产业链角度出发,充分利用小农户的既有资源,已成为一种大的趋势。金沙河集团作为粮食加工企业,其流转土地从事粮食生产便是产业链延伸的结果。同样的,当前产业链不同环节的多数主体,都在尝试向产业链两端延伸,既可以以订单农业或农业社会化服务的形式进入农业经营环节,带动小农户与大生产的连接;又存在基于家庭经营的基础上,借助门店、物流服务带动农民,实现小农户与大市场的有机衔接。未来小农户与现代农业的衔接,更多的可能是產业链上下游主体对产业链的延伸,以及小农户在产业链中的优势定位相结合。总之,实现小农户与现代农业相衔接,既要保障产业链上下游主体产业链延伸的高效可持续,又需注重分化中诸类小农户在产业链中的定位差异,最终达成一种互利共赢的稳定局面。

[注 释]

① 世界银行数据显示,当前发展中国家中,约有2/3的农业经营主体经营的耕地面积小于2公顷,属于典型的小农经营。而且,即便经历了现代农业的冲击和自身不断的发展演变,人多地少国家小农经营的基础地位仍未发生根本性改变。以日本为例,在20世纪70年代就已实现小农基础上的农业现代化,然而,截至2013年,除北海道地区外,其他都道府县的户均耕地面积仅为1.52公顷。

② 根据世界银行定义,经营面积在2公顷(即30亩)以下为小农范畴。参照该标准,第三次全国农业普查数据显示,2016年全国2.07亿农业经营户中,小农户占比98.1%,中国绝大多数农业经营主体仍属标准典型小农。

③ 一个简单类比,要实现美国的人均经营规模,中国农户总量就要由当前的2.3亿人变为300万人,剩余的农户去向显然会是大的问题。

④ 对于某些劳动密集型的农产品,家庭经营有其经营优势,但却缺乏市场优势。

⑤ 不以农业经营收益为主的主体除外。根据已有研究,除盈利为目的的经营主体外还有两类主体:第一类,把务农当作一种生活方式或养老方式的租地经营主体;第二类,将农地增值为目标而投机的经营主体,这部分主体往往不在乎短期内的经营损失,不符合农业经营主体的特征。

⑥ 为方便阐述,这里将现代农业的代表看作外来经营主体。当然,按照郭晓鸣(2018)的分类,一些发展型小农也可以成为现代农业的推动者。

⑦ 即土地租金为500斤小麦加500斤玉米的价格。

⑧ 虽然部分文献认为谈判中小农户的弱势地位导致流转租金过低,侵害了小农户的利益。但是,根据实地调研发现,除个别特殊案例外,土地流转协议的达成都是双方自愿的结果,并不存在流转租金过低的现象。尤其是在政府指导价的影响下,部分地区土地流转租金反而偏高。所谓小农利益受损,多是指小农户收益仅限于土地租金,当经营主体获得更多利润时无法分享剩余收益。

⑨ 农业社会化服务在国内产生已久,在封建社会,为了摆脱困境,避免摧毁,求得生存,已然有各种各样的展开互助活动的形式。在生产层面,乡里村落劳动成员之间进行一定范围和一定限度的生产协作和互助。村落居民之间的协力互助习俗世代相传,形成惯例,不这样做就会受到冷落和责难(雷家宏,1997)。这种互助,已与农业社会化服务具有相同的特质。

[参考文献]

[1] 阮文彪.小农户和现代农业发展有机衔接——经验证据、突出矛盾与路径选择[J].中国农村观察,2019(1):15-32.

[2] 曹斌.小农生产的出路:日本推动现代农业发展的经验与启示[J].农村经济,2017(12):121-128.

[3] 叶敬忠,吴惠芳,许惠娇,等.土地流转的迷思与现实[J].开放时代,2016(5):76-91,7-8.

[4] 徐勇.中国家户制传统与农村发展道路——以俄国、印度的村社传统为参照[J].中国社会科学,2013(8):102-123,206-207.

[5] 叶敬忠,豆书龙,张明皓.小农户和现代农业发展:如何有机衔接?[J].中国农村经济,2018(11):64-79.

[6] 张红宇.大国小农:迈向现代化的历史抉择[J].求索,2019(1):68-75.

[7] 徐旭初,吴彬.合作社是小农户和现代农业发展有机衔接的理想载体吗?[J].中国农村经济,2018(11):80-95.

[8] 屈冬玉. 全国2.6亿小农户的出路在这里[EB/OL].( 2017-11-28).http://www.sohu.com/a/207919906_76014.

[9] 陈锡文.《财经》年会发言[EB/OL].(2017-11-29).http://finance.sina.com.cn/meeting/2017-11-29/doc-ifypathz7150585.shtml.

[10] 崔红志,刘亚辉.我国小农户与现代农业发展有机衔接的相关政策、存在问题及对策[J].中国社会科学院研究生院学报,2018(5):34-41,145.

[11] 郭晓鸣,曾旭晖,王蔷,等.中国小农的结构性分化:一个分析框架——基于四川省的问卷调查数据[J].中国农村经济,2018(10):7-21.

[12] 高超民,李朋波,钟琳.小农融入现代农业路径分析[J].商业经济研究,2018(16):128-131.

[13] 潘璐.“小农”思潮回顾及其当代论辩[J].中国农业大学学报(社会科学版),2012,29(2):34-48.

[14] World Bank.Kenya-Growth and Structural Change: Basic Economic Report[EB/OL]. (2012-02-03).http://documents.worldbank.org/curated/en/133031468272710384/Kenya-Growth-and-structural-change-basic-economic-report.

[15] 叶敬忠.没有小农的世界会好吗?——兼序《新小农阶级》中译本[J].中国农业大学学报(社会科学版),2013,30(3):12-21.

[16] 庄丽娟.我国农业产业化经营中利益分配的制度分析[J].农业经济问题,2000(4):29-32.

[17] 徐美银.农民阶层分化、产权偏好差异与土地流转意愿——基于江苏省泰州市387户农户的实证分析[J].社会科學,2013(1):56-66.

[18] 何秀荣.关于我国农业经营规模的思考[J].农业经济问题,2016,37(9):4-15.

[19] 冒佩华,徐骥,贺小丹,等.农地经营权流转与农民劳动生产率提高:理论与实证[J].经济研究,2015,50(11):161-176.

[20] 李恒.农村土地流转的制度约束及促进路径[J].经济学动态,2015(6):87-92.

[21] 廖富洲,廖婧怡,杨程.耕地流转中的“非粮化”问题及对策研究[J].学习论坛,2015,31(7):37-40.

[22] 赵晓峰,赵祥云.新型农业经营主体社会化服务能力建设与小农经济的发展前景[J].农业经济问题,2018(4):99-107.

[23] 罗必良.论服务规模经营——从纵向分工到横向分工及连片专业化[J].中国农村经济,2017(11):2-16.

[24] 孔祥智,穆娜娜.实现小农户与现代农业发展的有机衔接[J].农村经济,2018(2):1-7.

[25] 于海龙,张振.土地托管的形成机制、适用条件与风险规避:山东例证[J].改革, 2018(4): 110-119.

[26] 李忠旭,黄荣蓉.单边规制的制度优势:土地流转合作社的理论与实践[J].农业经济,2016(8):107-108.

[27] 牛星,李玲.不同主体视角下农地流转的风险识别及评价研究——基于上海涉农郊区的调研[J].中国农业资源与区划,2018,39(5):20-27.

[28] 钟真.社会化服务:新时代中国特色农业现代化的关键——基于理论与政策的梳理[J].政治经济学评论,2019,10(2):92-109.

[29] 马述忠,黄祖辉.土地租赁契约模型及其评述[J].中国经济问题,2002(1):41-48.

[30] 韩庆龄.小农户经营与农业社会化服务的衔接困境——以山东省M县土地托管为例[J].南京农业大学学报(社会科学版),2019,19(2):20-27,156.

[31] 卢奇,洪涛,张建设.我国特色农产品现代流通渠道特征及优化[J].中国流通经济,2017,31(9):8-15.

[32] 崔凯,冯献.演化视角下农村电商“上下并行”的逻辑与趋势[J].中国农村经济,2018(3):29-44.

[33] 王恩胡,薛小荣.农户小规模经营与市场服务体系建设[J].商业研究,2008(4):179-181.

[34] 许惠娇,贺聪志,叶敬忠.“去小农化”与“再小农化”?——重思食品安全问题[J].农业经济问题,2017,38(8):66-75,111.

Abstract: The connection of small farmers and modern agriculture is realized by the complementary and win-win situation of small farmers' production endowment, legal rights and modern agricultural development constraints. It is enriched by diverse paths of increasing agricultural product competitiveness. After reviewing the existing researches, this paper extracts the basis for the realization of the connection between small farmers and modern agriculture. The practice modes of connecting land-intensive bulk agricultural products and labor-intensive special agricultural products is summarized. It is found that the two models both have their advantages. With the development of economy and society, the connection mode between small farmers and modern agriculture still needs to be enriched and improved in practice.

Key words: small farmers;modern agriculture;organic connection; realization foundation; practice mode

(责任编辑:李 萌)