黑龙江省社区卫生服务中心与养老机构签约现状分析

2020-04-13孙欣然闫雯鑫朱宏伟王召青张雪莹

孙欣然 闫雯鑫 朱宏伟 王召青 张雪莹 黄 双 李 莉

1 哈尔滨医科大学公共卫生学院,哈尔滨,150081;2 哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心,哈尔滨,150070

医疗机构与养老机构合作是医养结合服务的重要模式。医养双方根据各自的需求签订合作协议,通过整合医疗和养老资源,满足各自的利益诉求,实现双方共赢。有学者指出,社区卫生服务中心(以下简称“社区”)与养老机构的联动模式能够有效降低养老服务成本,提高服务效益,提高老人的生命质量,但也存在供需不匹配、供给能力不足等问题[1-3]。本研究聚焦于社区与养老机构签约合作形式,调查黑龙江省社区与养老机构签约现状、面临的困难及希望获得的支持,为促进社区与养老机构签约合作提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

以黑龙江省12个市和1个地区的社区为研究对象,先按经济水平把每个市(地)分为高、低两层,每层抽取2个区,然后采用方便抽样的方法,每个区抽取5个社区进行问卷调查(区和社区数量不足的以实际拥有数量为准)。共发放问卷237份,回收有效问卷213份,有效回收率为89.87%。

1.2 研究方法

采用“结构-过程-结果”的模式,在文献研究的基础上,设计问卷的框架以及访谈提纲。通过访谈,设计问卷初稿,再进行专家咨询以及预调查形成最终问卷。调查内容包括社区的基本情况、与养老机构签约情况、提供的签约服务项目、签约合作面临的困难及希望获得的支持等,问卷由社区的主管人员负责填写。

1.3 统计分析

采用Epidata 3.1软件录入数据,应用SPSS 24.0进行分析。计数资料采用例数、构成比描述,组间比较采用χ2检验;计量资料采用均数±标准差描述。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 社区卫生服务中心基本情况

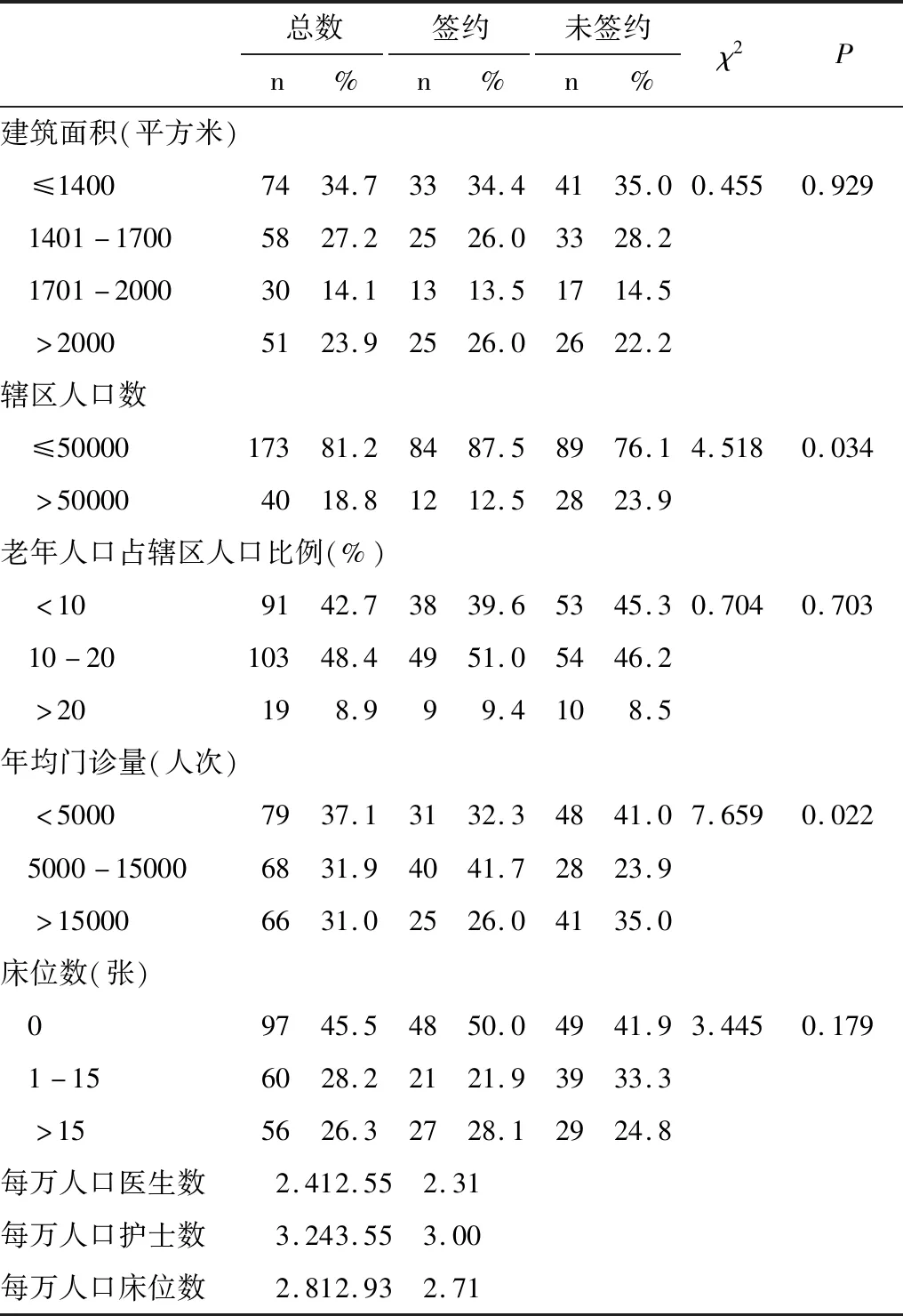

调查的213个社区中,96个社区(45.1%)与养老机构签约。签约与未签约社区在辖区人口、年均门诊量上的差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 社区卫生服务中心基本情况(n=213)

2.2 签约服务现状

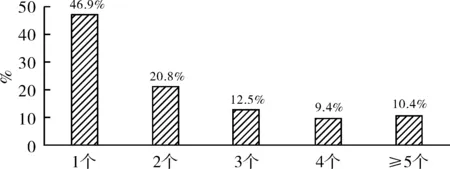

2.2.1 签约机构数。签约的社区中,平均每个社区签约2.35±1.91个养老机构,其中签约1个养老机构占比最高(46.9%)。见图1。

图1 社区与养老机构签约个数(n=96)

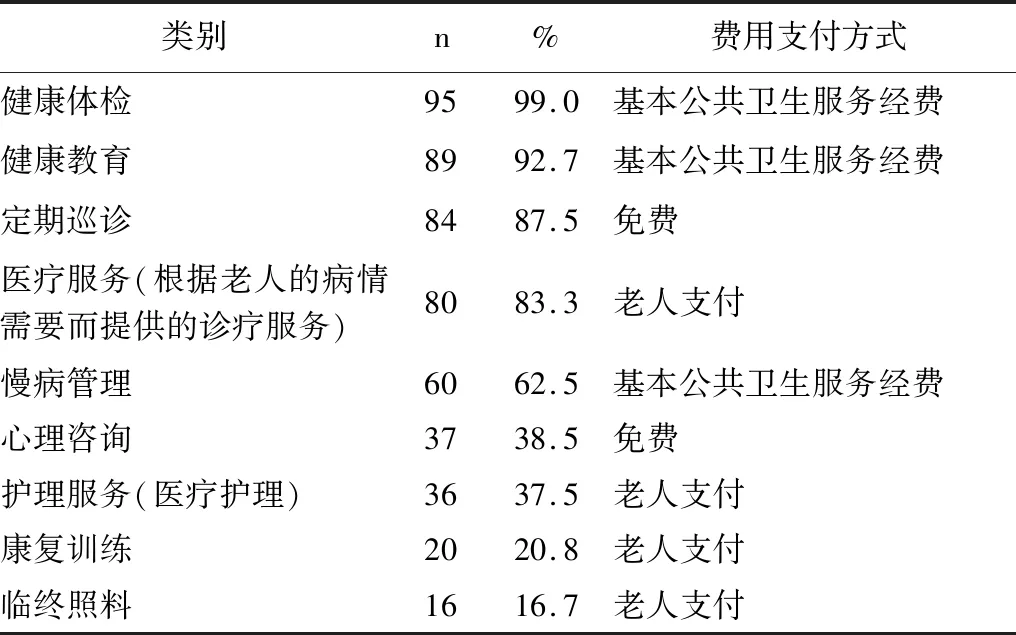

2.2.2 提供的签约服务项目。提供的服务项目和服务费用的支付方式见表2。

表2 提供的签约服务项目(n=96)*

注:*多选,下同。

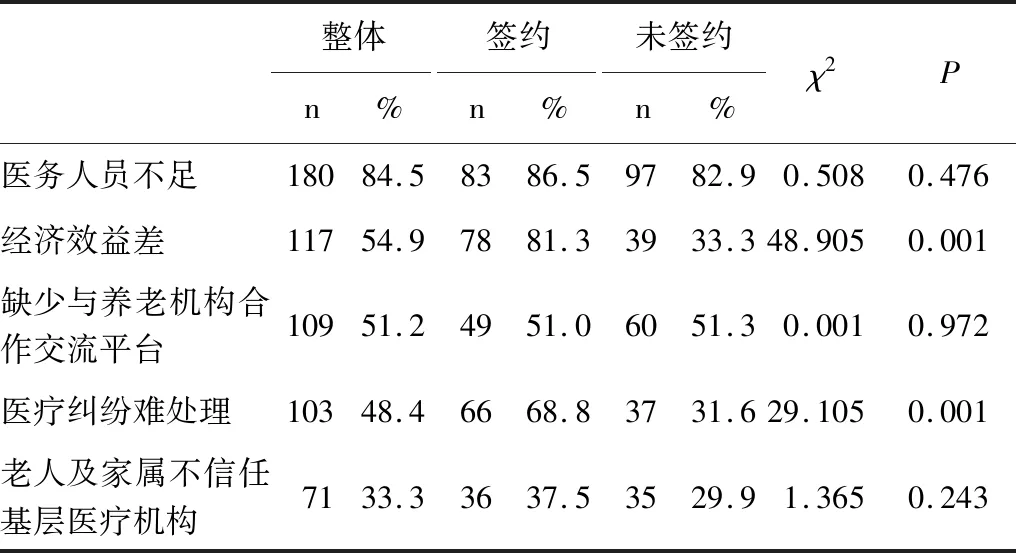

2.2.3 与养老机构签约面临的困难。本次调查中,签约的社区填写在履约过程中遇到的困难,未签约社区填写自认为开展签约服务会面临的困难。将结果进行比较发现,已签约社区经济效益差和出现医疗纠纷难处理的比例高于未签约社区(P<0.05)。见表3。

表3 与养老机构签约面临的困难(n=213)*

2.3 未签约社区希望获得的支持

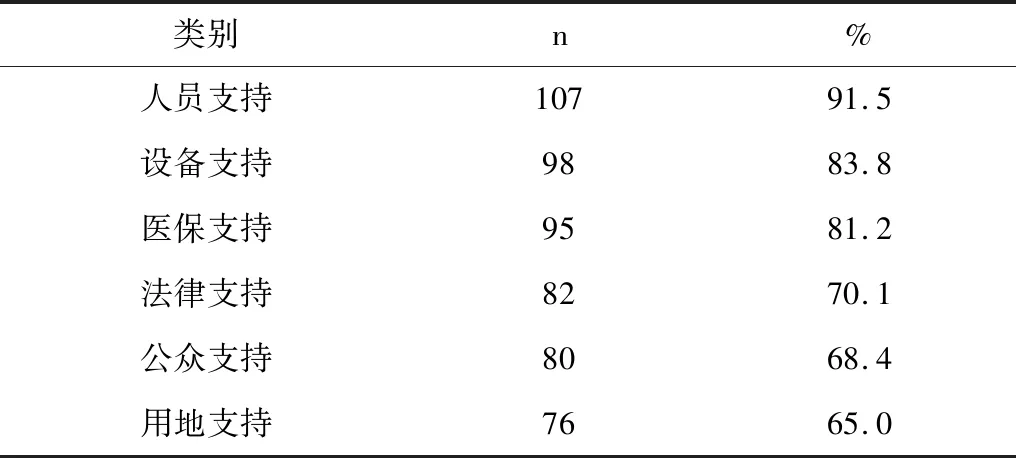

未与养老机构签约的社区中,80个社区(68.4%)表示未来愿意开展签约服务。社区最希望获得的支持依次是人员、设备和医保方面的支持,见表4。

表4 未签约社区希望获得的支持(n=117)*

3 讨论

3.1 辖区人口与年均门诊量影响社区签约

与养老机构开展签约服务,一方面能为社区老人提供连续、便捷的医疗服务;另一方面可以拓宽自身业务范围,树立品牌形象,吸引更多患者来社区就诊,实现社会效益和经济效益。结果显示,签约与未签约社区在辖区人口、年均门诊量上的差异具有统计学意义。辖区人口≤50000人、年均门诊量在5000-15000人次的社区签约率更高。分析其原因,可能是社区作为城市基本医疗和公共卫生服务的重要载体[4],肩负较多的职责和任务,而社区的人力、物力等卫生资源有限,因此会根据自己的服务能力和水平,决定是否签约。

3.2 签约社区的主要服务内容是提供基本公共卫生服务

服务内容是促进签约合作有效开展的保障。表2显示,社区提供的主要是基本公共卫生服务,包括健康体检(99.0%)、健康教育(92.7%)和定期巡诊(87.5%)等,有助于完成基本公共卫生服务任务,促进对辖区内老人的健康管理。护理服务(37.5%)、康复训练(20.8%)和临终照料(16.7%)等服务供给较少,与其他研究结果基本一致[3]。从供需视角来看,双方没有形成良好的供求关系,服务内容不能满足老年人的个性化、多样化的需求,老年人对服务的满意度及实际利用程度相对较低。李正东等人对无锡市社区与养老机构合作的实证分析显示,入住老人及家属对医养结合模式一般满意,对医疗康复和护理服务不太满意率较高[5]。

社区和养老机构应充分利用现有资源,发挥各自的专业优势。签约双方应综合考虑机构的供给能力和老人的需求,评估老人的健康状况和经济状况,确定签约服务内容和服务方式,使社区有针对性地提供健康管理和医疗服务,提高老人及家属对签约服务的满意度。

3.3 医疗纠纷影响社区签约

相关政策和法律法规是保障医养结合健康发展的基础。表3显示,签约社区与未签约社区都存在“医疗纠纷难处理”的困难,但签约社区占比高于未签约社区。这表明在提供签约服务时,签约社区实际面临的纠纷与风险大于未签约社区。按照《中华人民共和国执业医师法》的规定,医师应该在其注册的执业地点、类别和范围内执业。为老年人这一具有风险性和脆弱性的群体提供执业地点以外的医疗服务,潜藏着医疗风险和安全隐患[6],一旦发生医疗纠纷,没有明确的法律法规作为解决问题的依据,会影响双方权利义务的享受与履行。法律法规不健全是制约社区开展签约服务的重要因素之一[7],70.1%的未签约社区在开展签约服务时希望获得法律支持。

医养结合签约服务的发展,要坚持政策先行。国家应完善顶层制度设计,有计划、有重点地出台相关的政策和法律法规。地方应该在国家顶层设计的基础上,结合本地区的实际情况出台相应的制度规范,保障医养签约服务的顺利实施和服务市场的规范运行,使老年人和提供医养服务的各主体的合法权益都能受到法律的保护。其次,签约服务的各方主体应该正确认识签约服务,鼓励行动方便的老人到社区就诊,减少医疗纠纷。

3.4 经济效益影响社区签约

社区和养老机构签订合作协议,建立的是松散型协作服务关系,没有形成利益共同体[8-9],使得签约服务开展不够深入。调查发现,54.9%的社区认为开展签约服务经济效益低下,提示社区开展签约服务不一定能获得预期的收益。签约服务收入主要包括基本公共卫生服务经费和老年人缴费。社区开展收费服务比较难,其提供的医疗、护理和康复等服务,对养老机构入住老人来说属于附加服务。根据有效需求理论,部分老人对这些服务有需要,受购买能力、支付意愿和其他因素的影响,需要没有全部转化为有效需求;养老机构也没有为这些服务支付费用的意愿和动力,使得签约服务利用较少,社区获得的经济效益低[10]。从激励的角度来看,社区与养老机构为满足各自的需要进行合作,但社区获得的经济效益较少,不能产生良好的激励作用,影响社区的服务供给及服务质量。

满足各主体的利益诉求是促进医养结合持续、健康发展的动力。开展签约服务应确保各利益主体在合理差异和互惠互利的基础上实现共同利益并公平享有[11],不仅要满足养老机构及老人的需求,也要考虑到社区的服务能力、成本投入及获得的效益,寻求利益主体间的综合平衡。

3.5 未签约社区希望获得资源支持

医务人员短缺是制约签约服务开展的主要因素。结果显示,被调查社区平均每万人口拥有医师2.41人,护士3.24人,医师数略低于2016年全国平均水平[12]。84.5%的社区认为医务人员不足阻碍了签约服务的开展,91.5%的未签约社区希望获得人员支持。社区在医务人员配备不足的情况下,为养老机构派驻医务人员,且很多服务项目没有合理的收费机制,增加了社区的负担与运营成本。医务人员作为签约服务的提供者,开展签约服务增加了其工作负荷,需要合理的劳务补偿以体现其职业价值;同时,由于社区与养老机构之间的空间距离,也给签约服务带来不便,在这样的双重困境之下,医务人员积极性低。

表4显示,83.8%的未签约社区希望获得设备支持。社区拥有的是基础的诊疗、康复等设备,无法满足老人想要获得的更好的医疗、康复和护理服务。上门服务所需的便携设备不足限制了上门服务能力。81.2%的未签约社区希望获得医保支持,现行的医保制度下,老年人获得的一些医疗服务没有纳入医保结算范围,医保支付政策难以保障老人的护理等方面需求,应健全以医疗保险、长期护理保险为主,商业保险为补充的多元保障制度,为老人更好地享受医护服务提供经济支持。