四川王朗国家级自然保护区血雉的日活动节律

2020-04-13赵联军刘鸣章罗春平卜红亮马东源尚晓彤李晟

赵联军, 刘鸣章, 罗春平, 卜红亮, 马东源, 尚晓彤, 李晟*

(1. 四川王朗国家级自然保护区管理局,四川平武622550; 2. 北京大学生命科学学院,北京100871;3. 四川大学生命科学学院,成都610065; 4. 北京师范大学生命科学学院,北京100875)

日活动节律是指动物在一天之中的不同时间段内的活动强度及其变化规律,是动物行为研究中的重要内容之一。根据日活动节律的差异,动物可以分为日行型、夜行型、晨昏活动等不同的类型,这是物种的重要功能性状之一,也是物种生态位的重要维度之一。动物的日活动节律会受到遗传、性别、生理状况、繁殖状况、社群组成、种间相互作用、气温、光照等多种因素的影响。了解特定物种的日活动节律,是研究其环境适应策略、评估其生态位维度的重要基础。

中国是全世界雉类多样性最为丰富的国家之一,拥有众多的雉类特有种和珍稀濒危种(郑光美,2015)。其中,血雉Ithaginiscruentus分布于青藏高原东部和南部边缘区域,包括喜马拉雅山脉、横断山脉、秦岭、祁连山等山系,以原始针阔混交林与针叶林为典型生境(郑光美,2015;卢欣,2018)。血雉的生活史与生态研究相对较多,已有研究涉及社群组织(贾陈喜等,1999;鲁庆彬等,2006)、行为特征(贾陈喜等,2003)、家域范围与生境选择(贾陈喜等,2004;崔鹏等,2008)、种群性比(Lietal.,2010)等,但该物种的日活动节律研究相对较少。

近年来,红外相机技术在野生动物研究与监测领域得到了广泛的应用,相比于传统的直接观察、无线电定位追踪等方法,红外相机技术具有对动物无干扰、数据量大、数据可复核、易于标准化推广等诸多优势,尤其适用于对人类干扰敏感、活动隐秘的野生动物物种(李晟等,2014)。在我国,红外相机技术已被用于研究多种野生动物的行为模式与活动节律,包括羚牛Budorcastaxicolor(李明富等,2011)、帚尾豪猪Atherurusmacrourus(汪国海等,2019)、黄喉貂Martesflavigula(朱博伟等,2019)等兽类,以及黄腹角雉Tragopancaboti(程松林等,2015)、白鹇Lophuranycthemera(余建平等,2017)等鸟类。Li等(2010)基于四川卧龙、王朗2个自然保护区的红外相机调查数据,对血雉的日活动节律进行了初步分析,结果显示其为日行型,日活动节律曲线呈双峰型:10∶00—12∶00为活动最高峰,随后在12∶00—14∶00活动强度出现明显下降呈低谷状,而在14∶00—18∶00出现第二个活动高峰,但强度低于上午。

这些研究为了解血雉及其他动物的活动节律与模式提供了基础信息,但早期研究往往存在数据量小、活动节律曲线受随机因素影响大、时间段划分粗糙等问题。Li等(2010)的研究使用传统的胶片版红外相机,数据量非常有限,绘制血雉日活动节律曲线的数据仅仅基于160张红外相机照片,且全天仅划分为12个时间段(每段2 h)。随着近年来红外相机设备的更新换代和数据分析方法的发展升级,基于红外相机数据来精确评估野生动物的日活动节律成为可能。本研究在四川王朗国家级自然保护区内使用新一代红外相机设备开展了野生动物的全面系统调查。基于红外相机获得的高质量、大数据量的血雉记录,我们分析了该物种的日活动节律。

1 研究方法

1.1 研究地点

王朗国家级自然保护区位于四川省平武县,地处岷山山脉中心位置,103°57′~104°11′E,32°49′~33°03′N,是野生大熊猫Ailuropodamelanoleuca岷山种群的核心分布区,面积323 km2,以大熊猫、川金丝猴Rhinopithecusroxellana等珍稀濒危野生动物及其栖息地为主要保护对象,是我国建立最早的大熊猫保护区之一。区内海拔2 300~4 980 m,跨度大,沿海拔梯度从低到高依次分布有落叶阔叶林、针阔混交林、针叶林、高山灌丛、高山草甸、流石滩与裸岩等多种植被类型,植被垂直分带特征明显。保护区内的鸟类多样性丰富,其中血雉是种群数量最多的鸡形目Galliformes物种(Lietal.,2010;田成等,2018)。

1.2 红外相机调查

根据保护区的边界范围,使用ArcGIS建立覆盖整个保护区的标准公里网络参照系,以公里网格作为红外相机布设的调查单元。林线以下尽量做到最大程度的覆盖(排除由于地形和后勤原因无法到达的网格);林线以上在大窝凼和竹根岔分别选择部分有代表性的网格,作为调查区域。

在每个网格中设置1~2个调查位点,开展血雉及其他野生动物的调查工作。调查位点由野外工作人员根据地形、动物活动痕迹等实地情况选择,同一周期布设的调查位点间距不小于300 m。每个调查位点指定一个唯一的编号,设置红外相机1台。在动物利用的通道上设置红外相机,相机位置与动物预期出现的位置的间距控制在1~3 m,不超过5 m。相机固定在树干或其他牢固的固着物上,距离地面40~100 cm。相机的朝向与兽径走向呈小于45°的夹角。

在每个调查位点上填写《红外相机监测野外记录表》,包括红外相机布设记录、地形、植被、动物痕迹、干扰和备注。

1.3 数据处理与分析

基于Microsoft Access开发保护区红外相机调查项目专用数据库,用于红外相机调查与监测数据的录入、汇总与管理。野外记录表格由内业人员核对后统一录入数据库。数据处理流程和数据格式参照《四川省野生动物红外相机监测技术规程(DB51/T2287-2016)》。对收回的红外相机照片和视频,使用Bio-Photo(V2.0)自动提取拍摄日期、时间,计算拍摄日期距离相机最初被设置日期的工作天数,并对文件进行自动编号,赋予每一个文件唯一的编号。自动提取的数据生成*.csv的报表,经物种鉴定后直接导入数据库。

红外相机获得的照片与视频由专业人员进行判读并鉴定。在判读时,把照片内容归为以下7类:兽类、鸟类、家畜、工作人员、其他人员、空拍和其他。单台红外相机持续工作24 h定义为1个有效相机日,以此作为本调查中衡量红外相机野外工作量的单位。对单个调查位点有效工作量的核算,遵循以下规则:

(1)如果红外相机在布设之后,到工作人员收回时一直持续工作,则此位点的有效工作量等于相机在此位点设置的天数;

(2)如果红外相机在野外放置期间,由于故障、存储卡满等原因中途停止工作,此位点的有效工作量以最后一次有效拍摄的日期为截止日期;

(3)如果自设置之后,红外相机一直正常工作(设置和回收时正常拍到工作人员),但期间没有拍摄到野生动物照片,则此位点的有效工作量仍等于在此位点设置的天数;

(4)如果自设置之后,红外相机就再未拍摄到任何照片或视频,在工作人员回收时相机也没有拍摄,那么此位点记为无效位点,有效工作量为0。

全部调查位点的有效工作量的加和值记为红外相机调查的总工作量。相对多度是基于相机拍摄率计算得到的指数,即相对多度指数(relative abundance index,RAI),为单位工作量(通常以1 000个相机工作日为计量单元)中目标物种的拍摄率,RAI=(独立有效拍摄数/总有效相机工作日)×1 000。其中,对于1次独立有效拍摄的定义如下:1)单个位点上红外相机拍摄到某物种记为对此物种的1次独立有效拍摄;2)如果拍摄到此物种的连续照片,那么从最后一张照片开始,之后如果30 min 内再次拍到相同物种(不管是否为相同个体)的照片,都作为同一次独立有效拍摄;30 min后再次拍到相同物种的话,则记为新的一次独立有效拍摄;3)独立有效拍摄数与单张照片或单次拍摄中记录到的动物个体数量无关。基于红外相机拍摄率计算得到的RAI与动物种群数量之间存在正相关的函数关系:RAI值越高,该动物种群数量越大(李晟等,2014)。

提取血雉的每次独立有效探测的实际拍摄时间,使用基于核密度估算的方法建立全年及各季节的日活动节律模型。该方法假设血雉在特定时间段内被红外相机拍摄的概率与活动强度成正比,每次独立有效拍摄均为独立事件,是对血雉被红外相机拍摄的概率分布函数的随机采样,因此,该分布的概率密度函数值可用来反映特定时间点上的血雉活动强度,而该函数值在一天24 h内随时间的变化则可反映血雉的日活动节律与模式(Ridout & Linkie,2009)。核密度函数的计算公式为:f(x;v)=1/n∑Kv[d(x,xi)],式中,Kv为von Mises分布的概率密度函数,d(x,xi)为任意一点x与样本量i之间的角度距离(Ridout & Linkie,2009;朱博伟等,2019)。

根据血雉的繁殖物候,把全年分为繁殖季(4—8月)与非繁殖季(9月至次年3月)(贾陈喜等,1999,2003,2004)。依据保护区气候特征,再把全年分为春(3—5月)、夏(6—8月)、秋(9—11月)、冬(12月至次年2月)4个自然季节。基于核密度估算的方法分别建立上述各季节内血雉日活动节律模型。上述活动节律分析使用R3.4的“overlap”程序包(Meredith & Ridout,2016)完成。

2 结果

2.1 调查数据

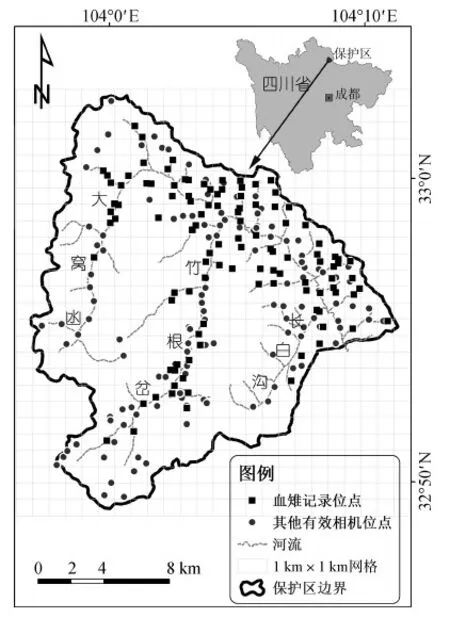

2014年春季至2018年12月,在四川王朗国家级自然保护区内共布设283个调查位点,全部完成数据回收。其中,34个位点由于红外相机丢失或故障未采集到有效数据,为无效位点;其余249个位点上的相机正常工作,获得有效数据,为有效位点,共覆盖保护区内168个公里网格(图1)。在这249个有效位点上,总有效工作量为26 123个相机日,平均每个位点上的有效工作时长为105个相机日。

图1 四川王朗国家级自然保护区红外相机调查位点Fig. 1 Camera-trapping survey stations inthe Wanglang National Nature Reserve, Sichuan

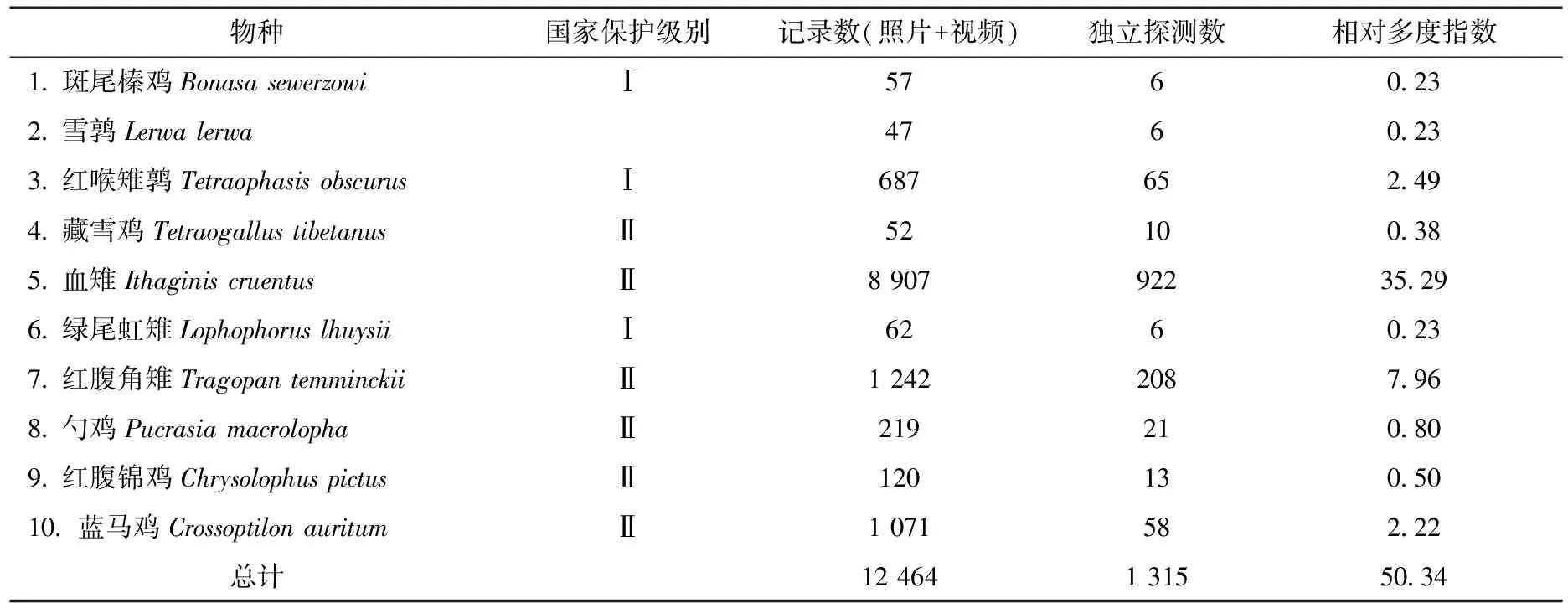

共收录133 733条记录,即133 733份照片或视频,其中,兽类42 125份、鸟类16 862份、家畜41 332份、工作人员3 133份、其他人员93份和空拍30 188份。调查中共记录独立有效探测6 812次,包括兽类3 668次、鸟类2 034次、家畜633次、工作人员469次和其他人员8次。野生兽类和鸟类为调查中记录到的主体,合计占所有独立探测的83.71%。共拍摄到鸡形目鸟类照片与视频12 464份,独立探测1 315次,鉴定出10个鸡形目鸟类物种,包括斑尾榛鸡Bonasasewerzowi、雪鹑Lerwalerwa、红喉雉鹑Tetraophasisobscurus、藏雪鸡Tetraogallustibetanus、绿尾虹雉Lophophoruslhuysii、血雉、蓝马鸡Crossoptilonauritum、勺鸡Pucrasiamacrolopha、红腹角雉Tragopantemminckii和红腹锦鸡Chrysolophuspictus(表1)。其中,血雉为记录数最多的鸡形目物种,114个位点共拍摄到血雉照片与视频8 907份(占鸡形目总数的71.46%),独立探测922次(占鸡形目总数的70.11%),RAI=35.29(表1)。

表1 四川王朗国家级自然保护区红外相机调查中记录到的鸡形目雉科物种Table 1 Galliformes species recorded during the camera-trapping survey in the Wanglang National Nature Reserve, Sichuan

2.2 活动节律

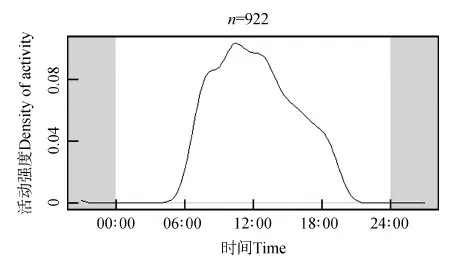

基于血雉的922次独立探测,绘制出全年的活动节律曲线(图2)。结果显示,血雉为日行型动物,20∶00—05∶00没有活动记录;全天活动最早记录为05∶50,最晚记录为19∶50;活动曲线整体呈现单峰模式:活动强度在06∶00后快速增加,在09∶00—11∶00达到最高;之后强度逐渐降低,在约18∶00后快速下降。

图2 四川王朗国家级自然保护区血雉全年日活动节律分布Fig. 2 Daily activity pattern of Ithaginis cruentus acrossthe year in the Wanglang National Nature Reserve, Sichuan

血雉的年际繁殖周期显示,繁殖期(独立探测数=702)与非繁殖期(独立探测数=220)的日活动节律模式差别较为明显。在繁殖期,血雉的日活动节律模式与其全年的模式大体相似,活动曲线整体呈现单峰模式:活动强度在06∶00后快速增加,在08∶30—11∶00达到最高,之后逐渐降低。而在非繁殖季,血雉的活动高峰出现在09∶00—12∶00;而在15∶00—18∶00存在1个活动强度相对较高的平台期,期间活动强度变化不大;然后活动强度在18∶00后急剧下降,在20∶00后很快趋于停止(图3)。

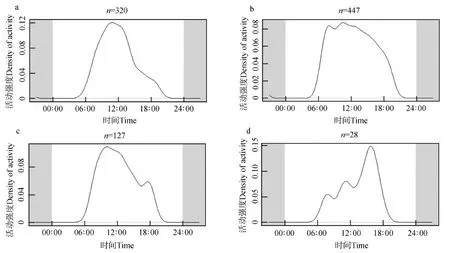

在4个不同的自然季节,血雉的日活动节律模式存在差异(图4)。春季,在08∶00—12∶00存在1个单独的活动高峰,其中活动强度最高值出现在10∶00前后(图4:a);夏季,血雉活动基本仍保持单峰型,但早晨活动强度上升速度极快,活动高峰持续时间较长,在07∶00—14∶00均维持较高的活动水平(图4:b);秋季,血雉午后活动强度较夏季出现明显下降,日活动出现2个高峰,其中08∶00—10∶00为主要高峰,17∶00前后为次要高峰(图4:c);冬季,血雉日活动模式中出现多个高峰,其中最主要的活动高峰出现在15∶00—16∶00,与其他3个季节主要活动高峰均出现于上午的模式存在明显差别(图4:d)。

图3 四川王朗国家级自然保护区血雉繁殖季(左)与非繁殖季(右)日活动节律

Fig. 3 Daily activity patterns ofIthaginiscruentusin breeding season (left) and non-breeding season (right)

in the Wanglang National Nature Reserve, Sichuan

图4 四川王朗国家级自然保护区血雉四季日活动节律分布(a.春季, b.夏季, c.秋季, d.冬季)Fig. 4 Daily activity patterns of Ithaginis cruentus in different seasons in the Wanglang National Nature Reserve, Sichuan (a. spring, b. summer, c. autumn, d. winter)

3 讨论

Li等(2010)在四川王朗、卧龙2个保护区的研究结果显示,血雉每天活动时间为06∶00—20∶00,日活动模式为双峰型:10∶00—12∶00达到活动最高峰,随后12∶00—14∶00具有1个明显的活动低谷,而14∶00—18∶00又有 1个相对活跃的高峰。本研究结果显示,血雉的全年活动模式为单峰型,活动高峰出现在09∶00—11∶00;在12∶00后活动强度有所下降,但并未出现明显低谷,在下午也未出现第二个活动高峰。2项研究结果的差异可能主要是由于早期研究数据量小、时间划分粗糙所造成的。在Li等(2010)的研究中,受限于早期胶片红外相机的拍照张数极为有限,用于分析的有效数据量仅为160张照片,且在日活动节律分析时把全天划分2 h的时间段,分别计算各时间段内的活动强度指数;而在本研究中,数据量更加充足(独立有效探测922次),同时,核密度函数的分析方法可以直接使用精确到分秒的每条记录,使结果的时间划分更为精细。本研究的结果凸显出在野生动物研究中大数据量的重要性。近年来随着红外相机技术的推广与普及,为动物行为的研究提供了一项可靠的数据采集与记录的方法(李晟等,2014)。由于红外相机可以在野外全天24 h持续工作数月乃至1年,且对动物没有惊扰,因此相比传统的直接行为观察等方法可以在较短的时间内获得大量的数据,为深入、细化分析动物的活动节律以及行为的季节性动态变化提供充足的数据支持。

血雉的活动模式在春季、夏季均为单峰型,而在秋季、冬季,除了1个主要的活动峰值之外,每天还存在1~2个相对较低的小峰,活动模式更复杂。血雉在冬季的主要活动高峰出现于下午,与其他3个季节不同。这可能是由于在冬季时气温较低,血雉为了避免在寒冷环境中活动以节约能量,而选择在全天内气温相对较高、环境较为暖和的下午作为最主要的活动时段。气温是影响动物日活动节律的重要因素,动物会随着季节变化根据一天中不同时段的气温调整活动节律,以避开高温或低温带来的不利影响。气温与光照强度可能共同作用影响雉类的日活动节律,类似的活动节律模式在白鹇(高育仁,1996;余建平等,2017)、勺鸡(韩芬茹,周天林,2005)等雉类物种中已有研究;在除雉类之外的其他动物中,例如羚牛等哺乳动物物种的活动节律研究中亦有报道(李明富等,2011)。同时,在春、秋、冬季,血雉均表现出上午的活动强度提升相对缓慢;而在夏季,血雉的活动节律曲线则呈现在日出后活动强度快速提升的模式。这应该是血雉根据不同季节日出时间和气温的变化调整活动节律的结果。夏季的日出时间提前,整体气温较高,血雉在日出后可以快速投入到觅食等活动中去,从而在活动节律曲线上表现出陡然上涨的模式。

本次调查中,在王朗国家级自然保护区内记录到大量的散放家畜,红外相机拍摄的照片(含视频)数量占所有动物记录总数的41.20%。在过去10年内,保护区内散放家畜的种群数量与分布范围均急剧增长,对区内野生大熊猫及其栖息地产生了显著的负面影响(Lietal.,2017)。保护区内散放家畜不断增长的情况,近年来在西南地区普遍出现,已成为各保护区共同面临的一项新的威胁因素。在全国第四次大熊猫调查结果中,放牧已经被列为大熊猫栖息地面临的首要人类活动干扰类型。以血雉为代表的山地雉类均为地栖性鸟类,且大多在地面营巢、孵卵(郑光美,2015)。高密度、高强度的家畜活动会给这些物种带来何种影响目前还缺乏深入研究与系统评估,但极有可能会增加雉类繁殖期面临的干扰强度,从而对其繁殖成功率产生显著影响。我们建议,保护区管理部门需要与当地政府、社区一起探讨解决这一问题的途径与方案,控制散放家畜进入保护区,尤其是在珍稀濒危雉类的繁殖季节,尽量避免或减轻大量家畜对保护区内植被、环境与野生动物带来的负面影响。同时,保护区和科研机构也需要系统开展相关研究,通过定量的方法与手段,对家畜的生态影响进行客观、可靠的评估,为制定有针对性的解决方案提供基础数据与政策建议。

要准确掌握区域内特定野生动物物种及动物群落的动态变化,必须依赖于系统采集的、长时间序列的生物物种数量与空间分布的数据。而这类数据的获取,只能通过长期的生物多样性监测项目来完成。因此,保护区应基于标准化的技术手段,并按照一定的时间间隔重复对其区内的野生动物资源进行调查,建立起系统化、标准化的监测体系。对于以血雉为代表的雉类物种,红外相机技术经过数十年的发展与完善,目前已经成为调查与监测这类动物的最有效方法之一(Lietal.,2010;朱淑怡等,2017)。其自身的技术特点,也赋予了红外相机技术易于进行标准化推广的优势(李晟等,2014)。因此,在单个保护区的尺度上,我们建议保护区设计系统的长期监测方案,使用红外相机技术,以固定的监测周期,对区内的雉类进行长期监测,并在每一轮调查完成后,对保护区内雉类的物种多样性和相对多度信息进行更新与发布。同时,我们建议由省级或者国家级管理机构牵头,基于大尺度的顶层设计和可靠的统计分析方法,开发出较为完善、全面的监测方案,建立标准化的红外相机技术规程,统一协调区域性的众多自然保护区与其他林场、森林公园、国家公园等管理单元,建立区域性的联合监测网络。

致谢:感谢王朗国家级自然保护区梁春平、王小蓉、涂正彬、周智强、郑勇、袁志伟、谢晓蓉、刘剑、傅晓波等工作人员在本项目野外调查中的努力工作,感谢王朗国家级自然保护区管理局在调查期间给予的行政与后勤支持。