“政绩式改革”的生成逻辑及其治理路径

2020-03-30陈鹏

陈鹏

摘要:党的十八大以来,地方政府改革和创新的热情不断高涨,诞生了以“最多跑一次”“街道吹哨、部门报到”等较为典型的改革模式,得到中央的认可并在全国推广。但同时也要看到,地方自主行为空间的增大和上级对于地方政府官员绩效考核指标从单纯的注重经济增长到经济发展与改革创新并重的转变,使得地方政府官员的行为策略发生明显变化,相伴而生的就是政绩式改革问题日渐凸显。政绩式改革的存在,使得地方治理易于陷入政府工作重心发生偏离、治理资源出现错配或无效配置、公共政策缺乏稳定性和连续性、真正干实事的干部难以获得晋升等问题。而增加顶层设计方案的可操作性、提高居民满意度在地方官员绩效考核指标体系中的权重、帮助地方政府官员树立正确理性的改革观和维持地方政府政策的稳定性和连续性等是治理政绩式改革的基本路径。

关键词:政绩式改革;绩效考核;政府政策

中图分类号: 文献标志码:A 文章编号:1008-2991(2020)02-005-014

行政管理体制和运行机制改革是推动行政管理效率提高、政府治理水平与能力提升的重要手段和内在要求。在中央顶层设计的指导下不断地变革既有的行政管理体制和运行机制,不仅是地方政府官员认真贯彻执行顶层设计的必然选择,也是推动地方经济和社会更好发展的内在要求。改革开放以来,在经济体制改革快速推进的同时,我国的行政管理体制和运行机制等方面的改革也在不停地实施,为我国经济社会实现持续、稳定、快速发展提供了坚强的保障。近年来,在中央大力推行简政放权、放管结合、优化服务改革过程中,不同层级的地方政府在简化办事流程、压缩办理时限和提升服务水平等方面进行了积极的变革和创新,诞生了以“最多跑一次”“不见面审批”“多规合一”“街道吹哨、部门报到”等为代表的改革模式。这些创新式的改革模式,得到了中央政府的高度认同并向全国推广,使得政府办事流程得到有效的精简和优化,行政运行效率大幅提升,民众对政府的满意度不断提升,政府治理绩效显著改善。

地方政府官员是影响地方政府改革热情的重要因素,“地方官员是被政绩激励制度塑造的理性行动者,他们在不同政治情境下,根据政绩评价指標结构的变化和激励强度的调整而选择施政的重心和方向,寻求政绩指标的最大化”[1]。党的十八大以来,地方政府的改革创新能力在中央对地方官员的考核指标体系中的权重不断上升。中央对地方官员政绩考核核心指标的转向,使得具有强烈晋升动机的地方官员的行为策略也随之发生转变,通过不断地推动改革来赢得中央和上级政府的关注与肯定,并争取更多的改革试点以获得更多的管理权限、资金和项目,成为地方政府官员的行为取向,政绩式改革现象也由此在地方治理中日渐凸显。为改革而改革、为政绩而改革的政绩式改革问题的凸显,不仅带来了改革结果的不确定性,也为各地方的经济和社会发展带来了政策上的不稳定性,增加了行政运行的成本和风险。寻找“政绩式改革”生成的逻辑,分析“政绩式改革”带来的困境并采取相应的措施予以有效回应和治理,是当前我国政府治理中值得重视的问题。

一、“政绩式改革”:一种异化的改革类型

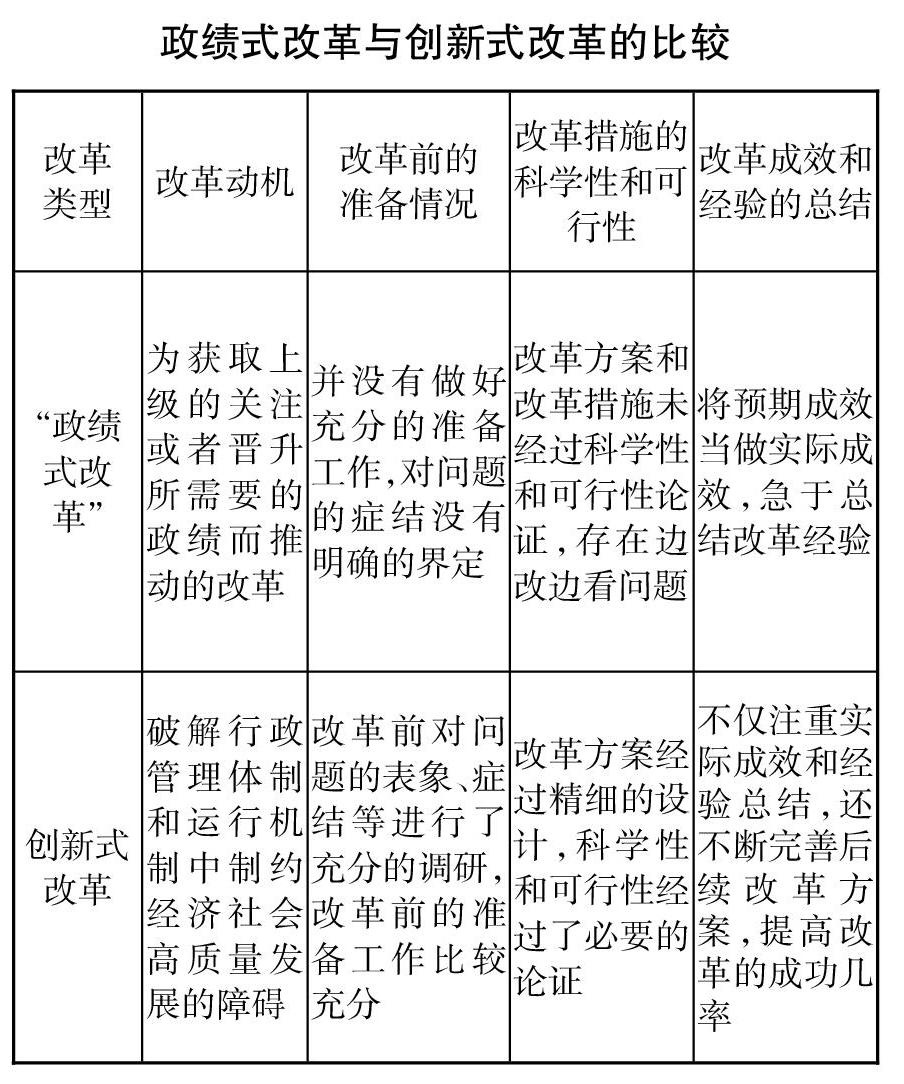

我国地域辽阔,不同区域之间、同一区域内部不同地区之间的经济和社会发展水平差异较大,中央有关改革的顶层设计方案在执行过程中很难进行“一刀切”,需要依赖各地方政府在顶层设计的框架内,紧密结合各地区的实际来推动实施,而必要的改革创新是确保中央顶层设计方案得到贯彻落实并取得实效的重要保障。党的十八大以来,中央启动了以“简政放权、放管结合、优化服务”为主要内容的行政体制和运行机制改革,中央对地方政府下放的行政权不断增多,地方政府行政行为的自主空间不断增大,为地方政府实施改革和创新提供了更大的空间和平台。地方政府的改革创新,有利于变革现有行政管理体制和机制中不适应经济和社会发展的环节,推动行政效率的提升,为实现经济和社会高质量发展打下了坚实的基础。改革的启动和推进,不仅是对地方政府官员改革意识和改革勇气的肯定,更是对地方政府主要官员改革能力和创新能力的检验,实施改革的数量、改革创新的程度、改革实施的成效等是衡量地方政府改革的基本维度。从现有的地方政府主要官员实施的改革动机、改革前准备情况和改革成效的呈现等方面来看,可以将地方政府的改革分成“政绩式改革”、创新式改革两类。“政绩式改革”与创新式改革的区别如下表所示。

政绩式改革与创新式改革的比较改革类型改革动机改革前的准备情况 改革措施的科学性和可行性 改革成效和经验的总结 “政绩式改革” 为获取上级的关注或者晋升所需要的政绩而推动的改革 并没有做好充分的准备工作,对问题的症结没有明确的界定 改革方案和改革措施未经过科学性和可行性论证,存在边改边看的问题 将预期成效当做实际成效,急于总结改革经验 创新式改革 破解行政管理体制和运行机制中制约经济社会高质量发展的障碍 改革前对问题的表象、症结等进行了充分的调研,改革前的准备工作比较充分 改革方案经过精细的设计,科学性和可行性经过了必要的论证 不仅注重实际成效和经验的总结,还不断完善后续改革方案,提高改革的成功几率 ]

1.创新式改革。党的十八大以来,伴随我国经济社会发展步入新时代和新常态,实现高质量发展成为党、国家和全社会的共识,经济增长率等经济指标在地方官员政绩考核指标体系中的权重随之不断下降,地方政府在贯彻落实中央的重大决策部署、在顶层设计方案的指导下推进改革创新等方面的情况成为中央和上级政府对地方官员的政绩进行考核的重要评判标准。创新式改革是地方政府官员对行政管理体制和行政运行机制中存在的不适应经济和社会发展以及人民群众对美好生活的向往等方面的障碍进行变革和破除,以提高行政运行效率和优化行政运行流程,实现经济社会高质量发展的目标而实施的改革类型。

创新性改革从改革的动机来看,是为了解决行政管理体制和行政运行机制等方面困扰经济和社会实现高质量发展的障碍,对传统行政体制和运行机制的突破和创新。同时,“在中央统一领导下,中央政府对特定政策议题的介入程度,也直接影响着地方政府的创新方向。对于中央优先关注的政策议题,中央提供激励因素,央地之间就会形成府际学习机制。这种学习通过构建制度化的学习网络,政策倡导者提出新思路,跟进者开展学习增进认知,并将新的认知付诸实践,中央总结地方经验,形成‘滚雪球效应。对于中央关注度较低的政策议题,自上而下的激励弱化,政策创新则相对迟缓。”[2]从改革的准备情况来看,由于创新性改革是为了解决实质性的困扰经济社会发展的体制和机制难题,所以必须要对现有的行政管理体制存在的结构性问题和行政运行机制各环节上存在的问题进行仔细的分析、梳理和认真的归纳总结,做好相关问题的调研、改革风险的评估与应对、改革方案的设计与论证等方面的准备工作,切实保障改革措施的科学性和合理性并把握好改革切入的时机。从改革的成效来看,由于创新性改革是对既有行政管理体制和运行机制的变革和尝试,改革面临的外部环境和内部因素的不确定性,使得改革的实际结果与预期成效之间往往会存在一定的差距甚至出现背离的可能。而创新性改革也正是通过对改革实际成效的认真总结,进而不断优化改革方案,以最终实现改革成功的目标。地方政府官员也在“创造性地落实任务而形成的政府改革与政策创新。”[1]由于创新性改革的时机选择和准备工作非常繁杂,改革的实际成效也面临很多的不确定性,致使创新性改革的实施难度较大,能够总结出经验并能够向外部地区推广的创新性改革类型更是非常少,这就要求我们的地方政府官员在进行改革时,既要有改革的勇气和胆识,也要有改革的敬畏之心,不能盲目的为改革而改革,更不能陷入为政绩而改革的状态。

2.“政绩式改革”。“政绩是认识中国纵向权力关系和地方官员行为的锁钥。在条块结合的体制下,地方党政主要官员即党政领导人是各级政权的权力核心与责任主体,从中央到地方的政绩考核,也集中体现为对各级党政领导人个体的绩效评价,政绩自然成为左右地方官员行为的指挥棒。”[1]政绩式改革是地方政府官员为了获得晋升所需的政绩和资本,而在行政管理体制和运行机制等方面推动实施的改革类型。从改革的动机来看,主导改革的地方政府官员并非全是出于完善行政管理体制和优化行政运行机制的目的来实施和推动相应的改革措施,有的确是为了通过改革获取必要的政绩以便于日后的晋升,或者是为了引起上级政府和领导的关注。从改革前的准备情况来看,由于政绩式改革的初衷是出于政绩的追寻而非真正的为了解决行政管理体制和运行机制中存在阻碍经济和社会高质量发展的问题,因此在改革前的准备上显得比较匆忙,主导改革的地方政府官员为了赶在别的地区之间推出自己的改革措施,很多“政绩式改革”在启动前并没有提前做好相关问题的调研、改革风险的评估与应对、改革方案的设计与论证等方面的准备工作,从而直接影响到改革的实际成效。从改革成效的呈现上来看,政绩式改革的目的是为了实现对政绩的追寻,政绩最大化是政绩式改革主导者的终极目标。为此,在改革成效的呈现上,政绩式改革的主导者通常并非是等实际的改革成效出现后再来进行总结,而是在改革刚刚开始实施或者尚处于实施过程之中,就急于总结所谓的改革经验,主导者通常会将其预期的改革经验当做实际的改革经验总结上报,以获取上级政府的关注和肯定,更有甚者改革还没有进入实质性的实施,改革的经验就已经总结出来。

“政绩式改革”并非一无是处,有的“政绩式改革”如果时机选择得当、改革措施合理有效,改革的实际成效可能与预期成效相差无几。但是,我们不能将所有的改革都寄托于这种偶合上,地方政府官员改革的动机不端正、改革的准备工作不做好、改革成效的评价不能做到客观公正,改革将很难取得实际成效,一个地区的改革经验也不能被其它地区共享,实现政策扩散的效果。总体来说,“政绩式改革”呈现出重视改革数量、突出改革的独特性和改革经验的可复制性等特征,以改革的频率、独特性和可推广性来赢得上级政府和领导的关注,而“政绩式改革”的主导者对于改革措施的可行性和实际改革成效并不太关注,一旦实现了地方政府官员的晋升目标后,既有的政绩式改革能否得以持续也存在很大的疑问,因为大多数后任者会通过推动新的“政绩式改革”来换取自身的晋升空间。

二、政绩式改革的生成逻辑

在公共选择理论看来,地方政府官员属于理性的行为主体,晋升动机和经济利益是决定地方政府官员行为策略选择及其改变的两大关键因素。“作为公共权力代理人,政府官员应当追求公共利益;但作为理性经济人,政府官员也在追求私人利益。这两者之间存在着一系列矛盾,使得政府官员的行为变得非常复杂”[3]。近年来,面对绩效考核核心指标的变化,拥有越来越多自主权的地方政府主要官员在晋升压力的推动和“先试点、后推广”政策制定路径的引导下,从事政绩式改革的热情不断高涨,政绩式改革问题也由此不断凸显。

1.地方政府主要官员为获得晋升而做出的理性选择。“在一个自上而下的压力型体制内,各级政府和职能部门的行为与激励设置有着密切关联,在‘锦标赛体制的激励模式下,政府各部门更注重的是短期化、外显化的经营化治理绩效,这些绩效更容易被上级政府识别出来”[4],“政绩式改革”正是地方政府官员在这种自上而下的压力型体制下的一种较为理性的行为选择。党的十八大以来,随着国家反腐力度的不断加大和国家监察体制重大改革的深入推进,地方政府官员的腐败问题得到很大程度的遏制,党风、政风明显好转,地方政府官员的廉洁自律意识不断提升,逐利性在地方政府官员行为策略选择和转变中的影响力不断下降。与此同时,晋升动机在地方政府官员行为策略选择和转变中的影響权重不断提升,最直接的表现就体现在地方政府官员行为的转变上。近年来,在地方政府官员行为的表现上,中央政府和学界关注较多的是越来越多的地方政府官员缺乏担当、不愿作为等方面,如何激发地方政府官员的担当和作为成为干部人事管理工作的重心。

实际上,我们在看到很多地方政府官员不担当、不作为现象的同时,也不能忽视还有很多地方政府官员,特别是地方政府的主要领导干部在行为上表现出积极作为、勇于改革的工作状态。不担当、不作为和积极作为、勇于改革现象的并存,看似矛盾,实质上是晋升动机和经济利益这两大因素综合作用的结果。反腐制度设计和监察体制机制的完善、党风政风监督力度的加大,使得地方政府官员的经济利益动机渐趋理性,晋升动机成为决定和影响地方政府官员行为的关键性因素。那些处于行政层级较低的政府和部门中的地方官员,面临因职位有限导致晋升空间受阻或无望的困境,加之自上而下不断加大的考核和问责,使得不愿担当和消极作为成为一部分地方政府官员,特别是基层官员的行为常态。而对于地方政府的主要官员而言,他们的晋升空间要远大于一般的地方政府官员,但同时他们面临的晋升压力和难度也要远大于一般的地方政府官员,如何在较短的时期内通过一定的手段来获取上级关注的政绩,成为地方政府主要官员在行为策略上的首选,也由此催生出了一般地方政府官员消极作为与地方政府主要官员积极作为并存的现象,而“政绩式改革”也成为地方政府官员积极推动的行为之一。而且,地方政府官员在实施改革的过程中,为了降低改革的风险、提高改革的收益,通常选择风险概率较低的行政运行机制和管理体制等技术性层面的问题来进行改革,而对行政体制中深层次的核心问题的改革基本不去触碰。

2.地方官员绩效考核核心指标的变化和地方政府自主行为空间的扩大。1978年改革开放的启动,使得经济建设重新回到党和国家工作的中心地位。中央政府为了调动地方政府发展经济的主动性和积极性,在不断加大给地方政府经济分权的同时,在对地方政府官员的考核指标上也从之前的重政治轻经济转变为以经济增长率等为核心指标。中央和上级政府对地方官员考核指标的变化,传导到地方政府官员的行为策略上表现为尽一切可能地扩大地方经济规模、加快地方经济增长率,地方政府之间展开了激烈的政治锦标赛。这一在地方政府之间展开的以经济增长率为核心指标的政治锦标赛[5],虽然在一定程度上引发了地方政府之间的产业同构、恶性竞争和重复建设等问题,但是对我国经济能够保持长达四十年之久的高速增长贡献很大。“中国经济增长的主要源泉不是企业之间的竞争与成长,而是地方政府特别是城市政府之间的竞争,没有地方政府的竞争,中国的经济成长就失去了动力机制”[6]。党的十八大以来,我国的经济和社会发展逐渐步入新常态,社会主要矛盾也逐渐由人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,从高速增长转向高质量发展转变成为中央和地方政府的重要职责。为了更好地实现从高速增长向高质量发展的转变,满足人民群众日益增长的美好生活需要,中央政府开启了全面深化改革的征程,有关改革的顶层设计开始陆续出台。与此同时,为了提升改革的有效性和精准性,中央在出台顶层设计的同时也赋予了地方政府更大的自主行为空间,将顶层设计与地方实际紧密结合,推动地方改革取得切实成效成为中央对地方官员进行考核的重要指标,地方政府官员的行为策略也逐渐从追求经济增长速度转向努力改革创新。地方政府官员行为策略的转变并未改变地方政府官员内在强烈的晋升动机,地方政府之间的政治锦标赛继续进行,只是锦标赛的排名标准从经济增长率转变为经济社会发展质量与改革创新能力并重,而地方政府主要官员的改革创新能力,是实现地方政府经济社会高质量发展的重要因素。因此,在实现地方经济社会高质量发展的目标面前,地方政府主要官员的改革创新能力也由此成为中央对地方官员、上级对下级官员进行考核的重要指标和晋升的重要依据,地方政府官员推行“政绩式改革”的热情也由此被点燃,“政绩式改革”问题日渐凸显。

2.注重顶层设计方案的可操作性,规范地方政府权力运行空间。我国是一个单一制的社会主义国家,中央和地方关系的主导原则是确保在中央政府的统一领导下调动和发挥地方政府的主动性和积极性。顶层设计作为中央制定的指导党和国家重大发展战略实施的方案,具有明显的宏观性特性,地方政府在实际执行过程中不仅可以而且也应该认真结合各地区的经济社会发展实际来贯彻执行。因此,赋予地方政府一定的自主权是必须的。但是,赋予地方政府自主权的同时,并不妨碍中央不断增强顶层设计方案的可操作性。注重顶层设计方案的可操作性,既是方便于地方政府在实践中贯彻和执行,也是规范地方政府权力运行空间的需要。“政绩式改革”问题的出现,既与具有强烈晋升动机的地方政府官员行为策略的转变有关,也与我们在不断给地方政府赋权的同时忽视了对地方政府权力运行空间的规范和约束密不可分,致使地方政府主要官员能够很轻易地推动“政绩式”的改革。

3.降低改革指标在地方官员考核和晋升中的权重,通过增加居民满意度指标权重建立自下而上的压力型监督体制。“政绩式改革”的出现,与自上而下的压力型考核体制密切关联,“政绩式改革”现象的消解需要构建自下而上的压力型监督体制予以对冲。“政绩式改革”问题的出现,既与中央对地方政府赋权力度的加大带来的自主行为空间增大有关,更与上级政府考核指标的变化联系密切。地方政府官员是理性的行为主体,具有强烈的内在晋升动机。要改变地方政府官员的行为策略,必须要对现有的地方政府官员的考核指标体系进行变革,适当降低改革指标在地方官员考核和晋升中的权重,适度增加居民满意度在考核指标体系中的权重。“政绩式改革”虽然在引起上级党委和政府的关注度以及创造晋升机会上具有一定的益处,但是因过于追求政绩而忽视了改革的必要性和改革措施的可行性,导致居民满意度会随之下降。因此,增加居民满意度在地方政府官员考核指标体系中的权重,可以很好地起到降低地方政府官员在“政绩式改革”上的热情,实现治理政绩式改革问题凸显的目标。“由于公众更容易识别出实质性的改革举措和‘虚而不实的改革花架子,因此当这种自下而上的压力机制足够大时,基层政府就有动力推动相关领域的实质性改革。”[4]

4.降低地方政府官员变动对政策的影响,保持地方政府政策的稳定性和连续性。公共政策是地方政府行使行政权力、履行政府职能的重要手段和工具,保持地方政府政策的稳定性和连续性是确保地方政府经济和社会发展格局大体稳定的内在要求。但是,在现有的地方治理实践中,很多“地方官员为了晋升而引发横向和纵向不计成本的‘政绩竞争,严重影响了政府的财政效率,而政策的不连续性是其中一个重要的原因。政策的制定者、推动者都是地方官员,政治晋升的压力加上频繁的职位更替,便带来了政策的不连续性”[12]。“政绩式改革”的凸显,使得地方政府既有政策的稳定性极易受到主要官员变更的影响,新任的官员会推出与前任官员具有一定差异的新政策,政策的连续性会因此而中断。对此,需要降低地方政府官员变动对政策的影响,将能够上升到地方性法规和政府规章层面的政策予以法制化,加大法治政府建设力度,以保持地方政府政策的稳定性和连续性,为地方政府经济、社会高质量发展实现的目标提供坚实的法制保障和政策供给。

参考文献:

[1] 倪 星,王 锐.从邀功到避责:基层政府官员行为变化研究[J].政治学研究,2017(02).

[2] 周黎安.中國地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(07).

[3] 踪家峰.区域治理结构优化研究[J].华中科技大学学报,2007(03).

[4] 陈家喜.地方官员政绩激励的制度分析[J].政治学研究,2018(03).

[5] 王浦劬,赖先进.中国公共政策扩散的模式与机制分析[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2013(06).

[6] 曹正汉.中国上下分治的治理体制及其稳定机制[J].社会学研究,2011(01).

[7] 荣敬本等.从压力型体制向民主合作体制的转变:县乡两级政治体制改革[M].北京:中央编译出版社,1998:28-56.

[8] 杨海生,才国伟,李泽槟。政策不连续性与财政效率损失——来自地方官员变更的经验证据[J].管理世界,2015(12).

[9] 耿 曙,庞保庆,钟灵娜.中国地方领导任期与政府行为模式:官员任期的政治经济学[J].经济学,2016(03).

[10] 陈家喜,汪永成.政绩驱动:地方政府创新的动力分析[J],政治学研究,2013(04).

[11] 杨宏山,李 娉.政策创新争先模式的府际学习机制[J].公共管理学报,2019(02).

[12] 黄晓春,嵇 欣.技术治理的极限及其超越[J].社会科学,2016(11).