施氮量和种植密度对玉米产量及磷钾吸收利用的影响

2020-03-15褚旭李帅赵亚南叶优良孙笑梅黄玉芳

褚旭,李帅,赵亚南,叶优良,孙笑梅,黄玉芳*

(1.河南农业大学资源与环境学院, 河南省农业绿色发展工程技术中心, 郑州 450002;2.河南省土肥站, 郑州 450002)

玉米是我国三大粮食作物之一,光合效率高、增产潜力大。合理增加种植密度能够充分挖掘群体增产潜力,是玉米增产的重要途径,也是经济有效、易于推广应用的增产措施。当前我国玉米种植中,由于耐肥、抗倒、耐密品种的选育和推广,以及栽培技术的提高和化肥用量的不断增加,玉米种植密度不断加大,密植成为实现玉米大面积高产的重要措施和发展趋势[1]。

在生产实践中,增加玉米种植密度后,容易产生倒伏、秃尖、空杆等问题,严重制约玉米增产[2]。因此,在提高玉米种植密度的同时,通过合理施肥、调控养分对于防御增密带来的问题,提高夏玉米产量具有重要作用。一般,玉米产量越高,植株群体对养分的需求也会增加[3-4],但在我国玉米生产中,过量施氮的现象比较普遍[5],会加重倒伏和病虫害的发生。研究表明,随氮肥用量的增加,玉米营养器官的氮素运转率呈先增加后降低趋势,过量氮素运转则导致叶片早衰及光合能力下降,最终影响到正在发育籽粒的碳、氮输送,不利于籽粒产量和氮肥利用率的提高[6-8]。关于玉米氮密互作的研究也表明,在玉米氮肥施用量较高的情况下,增密的同时还应适量降低氮肥用量,以提高植株光合效率和干物质累积,提高籽粒产量和氮肥利用率[9-12]。

磷和钾素是玉米需求量较大的元素,磷、钾供应充足能够促进根系发育及物质和养分累积,增强玉米抗逆能力;还能促进籽粒发育、提高籽粒饱满度,保证玉米具有较高的穗粒数和粒重[13-14]。因此,在玉米增密措施下保证磷、钾的吸收利用对于实现增密增产有重要作用,但目前关于玉米种植密度和施氮量对磷、钾养分吸收和利用规律的研究报道较少。本研究通过2年田间试验,研究不同施氮量下增密种植对夏玉米磷、钾养分吸收利用的影响,以期为夏玉米合理密植及养分管理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验点概况

试验在河南省禹州市顺店镇康城村(N 34°26′,E 113°34′)完成,当地属于暖温带半湿润季风气候。土壤类型为潮褐土,质地为粘壤,播前耕层土壤pH为8.2,全氮含量为1.04 g·kg-1,有机质含量为16.3 g·kg-1,速效钾含量为113.7 mg·kg-1,速效磷含量为20.0 mg·kg-1,0~30 cm土层无机氮含量为46 kg·hm-2,0~30 cm土壤容重为1.43 g·cm-3。前茬作物为小麦,旋耕灭茬后秸秆全部还田。

1.2 试验设计

于2015—2016年6—10月玉米季开展试验,选用稀植型品种‘伟科702’(WK702)和耐密型品种‘中单909’(ZD909)作为供试玉米品种。共设3个供氮水平,分别为对照(不施氮,N0)、低氮(180 kg·hm-2,N180)、高氮(360 kg·hm-2,N360),每个施氮量下设4个种植密度,分别为4.5×104(D45)、6.0×104(D60)、7.5×104(D75)、9.0×104(D90)株·hm-2,合计N0-D45、N0-D60、N0-D75、N0-D90、N180-D45、N180-D60、N180-D75、N180-D90、N360-D45、N360-D60、N360-D75和N360-D90共12个处理。小区面积5 m×6 m,合计30 m2,不同品种间密度和施氮量采用随机区组排列,3次重复,共72小区。试验所用氮肥为尿素(含N 46.4%),1/2在五叶期施用,1/2在玉米大喇叭口期追施;所用磷肥、钾肥为过磷酸钙(含P2O512%)和氯化钾(含K2O 60%),用量90 kg·hm-2,全部基施。2015—2016年度玉米生长季均于6月11日播种,播种时行距均为0.6 m,株距根据密度换算获得,采用人工摆播的形式播种,在玉米三叶期进行间苗定苗,均于9月20日收获。

1.3 测定项目与方法

1.3.1样品采集 播种后5 d出苗,分别在玉米拔节期(出苗后20 d)、大喇叭口期(出苗后35 d)、抽雄期(出苗后50 d)、灌浆期(出苗后70 d)、成熟期(出苗后100 d),选取具有代表性玉米,取地上部植株样品,分段切碎后装入袋中,在105 ℃下杀青,在80 ℃下烘干至恒重,用菁海YP502N天平(上海菁海仪器有限公司)称其干物质重。

1.3.2植株养分测定 将各生育期的植株样品烘干后磨碎。称取植株样品,用H2SO4-H2O2法[15]消煮,定容消煮后过滤得到待测液,采用钒钼黄比色法[15]测定磷,用火焰光度计法[15]测定钾。磷、钾的收获指数(harvest index, HI)、偏生产力(partial factor productivity, PFP)、吸收效率(uptake efficiency, UPE)和利用效率(utilization efficiency, UTE)的计算公式[16]如下。

磷、钾收获指数=籽粒磷、钾素积累量/植株磷、钾素积累量

磷、钾肥偏生产力=施肥处理玉米产量/磷、钾肥用量

磷、钾素吸收效率=植株磷、钾素累积量/施磷、钾量

磷、钾素利用效率=籽粒产量/植株磷、钾素累积量

1.3.3产量及构成因素 玉米收获期每个小区连续收获40株,计产。同时从中选出长势均匀、具有代表性的10个玉米穗,按常规法进行室内考种分析,调查每穗行数、列数,并得到每穗粒数,全部脱粒后,每个小区200粒,3次重复,称重计算千粒重。

1.4 数据处理与分析

数据分析采用Microsoft Excel 2010和SPSS 20.0统计软件完成,处理间差异显著性检验采用Duncan法。

2 结果与分析

2.1 施氮量和种植密度对玉米产量及其构成的影响

由表1可知,相同施氮量下,随种植密度增加,两个品种玉米产量均先增加,达到一定密度后,产量不再增加或者显著下降。高氮处理(N360)下,伟科702品种的D75密度处理的产量最高,D90的产量较D75两年平均下降11.47%;2015年中单909的D75和D90处理产量无显著差异,2016年D75显著低于D90。低氮(N180)处理下,伟科702品种的D75和D90产量两年均无显著差异,二者均显著高于D60;而中单909的D60、D75和D90处理2015年产量均无显著差异,2016年D75显著高于D90和D60。可见,与高氮相比,低氮没有导致减产。2015年,伟科702在D90密度下,低氮处理的产量显著高于高氮处理,其他密度下差异不显著;中单909在各密度下,低氮和高氮处理的产量差异均不显著。2016年,两个品种在D75和D90密度下,低氮处理产量均显著高于高氮处理。在密度D45、D60、D75、D90处理下,两年两个品种低氮处理的产量相对高氮处理平均增产0.49%、0.73%、5.38%、7.81%。品种之间也存在差异,D90条件下,伟科702低氮处理两年平均增产17.28%,而中单909无显著增产。

表1 不同施氮量和种植密度处理的玉米产量和构成因素Table 1 Maize yield and its yield components of different N application rate and planting density treatments

从产量构成来看,穗数随着种植密度增加而增加。2015年中单909在D90时随着施氮量增加而显著下降,其他条件下低氮处理和高氮处理对穗数的影响不大。种植密度显著影响穗粒数,随密度增加穗粒数呈下降趋势。低密条件下低氮处理的穗粒数低于高氮处理,而高密条件下低氮处理可增加穗粒数。其中,伟科702在D45和D60处理下,2015年低氮与高氮处理穗粒数差异不显著,2016年低氮显著低于高氮处理;在D75和D90密度下,低氮处理两年的穗粒数均显著高于高氮处理。两个品种间的穗粒数也存在差异,伟科702在高密条件下低氮处理的穗粒数增加幅度大于中单909,在D75和D95密度下,伟科702低氮处理分别增加了6.77%和14.10%,中单909增加不显著。千粒重也随密度增加而下降,低氮处理和高氮处理差异不明显。

2.2 施氮量和种植密度对玉米磷素吸收利用的影响

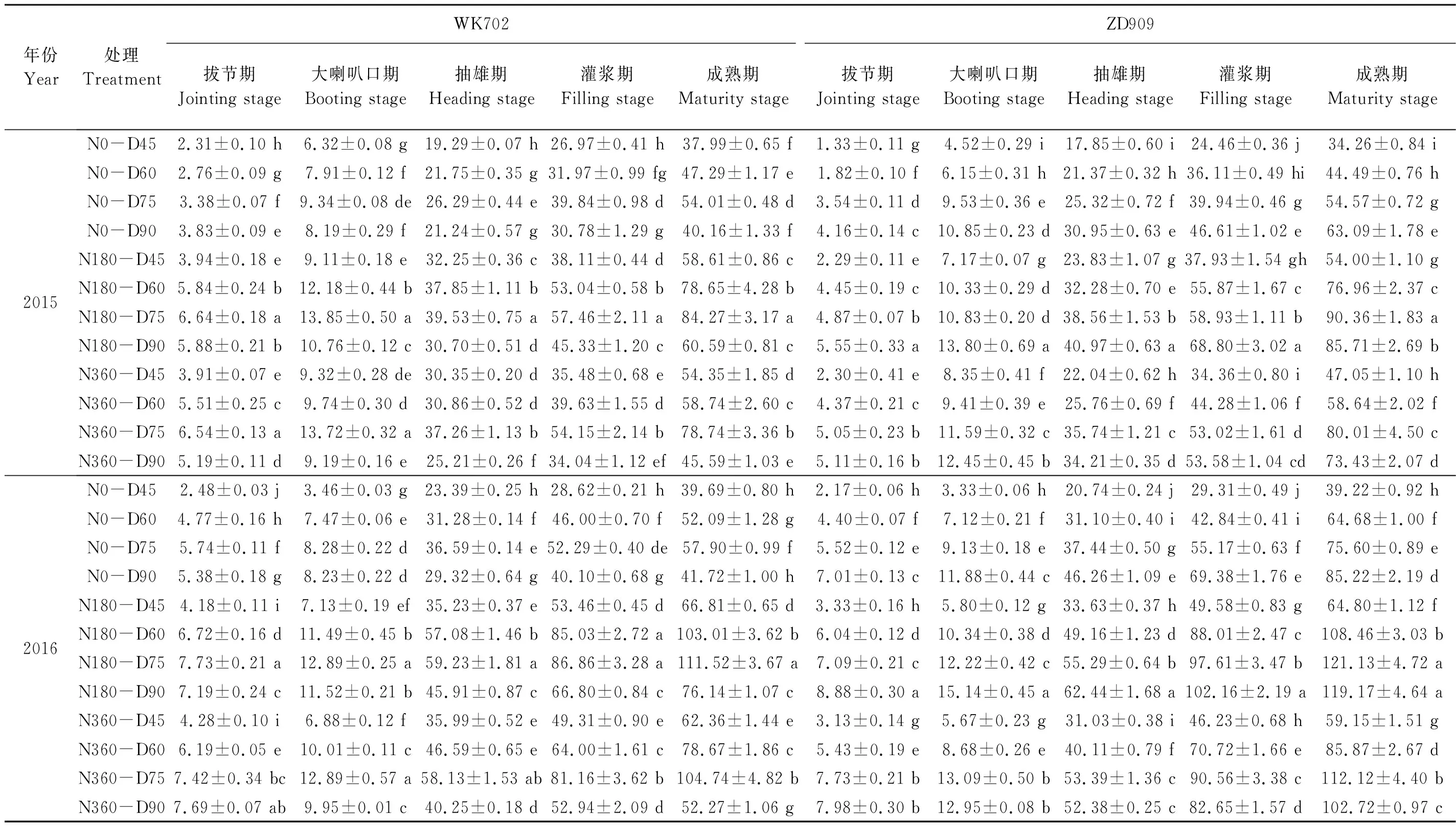

2.2.1施氮量和种植密度对玉米磷素累积量的影响 由表2可知,玉米生育期内磷素的累积呈现逐渐上升的趋势,在大喇叭口期以前累积速率较慢,各处理之间的差距较小,在大喇叭口期之后磷素累积量迅速增加,且与不施氮处理相比差异显著。伟科702的磷素累积量随密度升高先增加后降低,在相同施氮量下,灌浆期和成熟期的磷累积量D90处理在两年均显著低于D75和D60。中单909在不施氮时,磷累积量随密度增加逐渐增加;随着施氮量增加,D90的磷素累积逐渐开始低于D75。在相同密度下,低氮处理的磷素累积总体高于高氮处理;在成熟期两年4个密度的磷素累积增加了6.08%~31.35%,平均增加15.30%。

表2 不同施氮量和种植密度处理玉米不同生育期的磷素累积Table 2 P accumulation of maize under different growth period in different N application rate and planting density treatments (kg·hm-2)

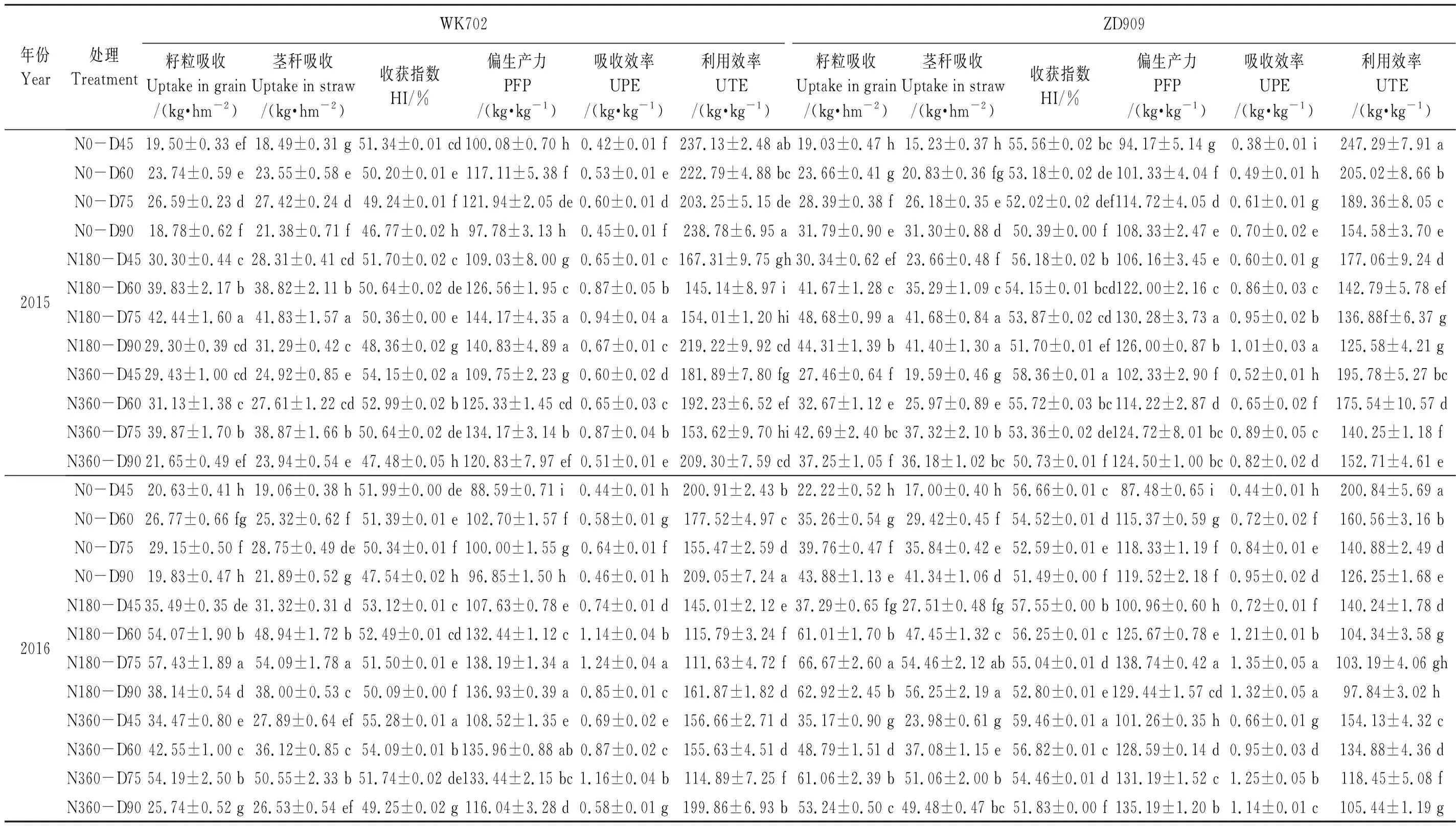

2.2.2施氮量和种植密度对玉米磷利用效率的影响 由表3可见,玉米籽粒和茎秆的磷吸收随密度增加呈先增加后降低的趋势,在D75达到最大;不同品种间,伟科702在D90的降低幅度大于中单909;且低氮处理的籽粒和茎秆磷吸收较高氮处理均不同程度降低。从磷收获指数来看,随着密度的增加磷素收获指数呈现出逐渐降低的趋势,且施氮有利于促进磷素收获指数的增高。如在2015年,伟科702在低氮和高氮时较不施氮处理显著提高了0.35~1.59和0.71~2.79个百分点,中单909分别提高了0.63~1.86和0.34~2.80个百分点。在D45和D60密度下,低氮处理的磷收获指数低于高氮处理,而增密后低氮处理的磷收获指数相对提高。磷肥偏生产力随密度增加而增加,但达到D90后出现下降情况,伟科702下降情况明显,且幅度较大。施氮显著提高磷肥偏生产力,在D45和D60密度下低氮与高氮处理差异较小,在D75和D90密度下低氮处理提高了磷肥偏生产力,且伟科702提高幅度大于中单909。密度对磷吸收效率的影响与偏生产力一致,呈现先增加后降低的趋势,在密度达到D75时最大,但低氮条件下中单909的磷吸收效率随密度增加而持续增加,高氮条件下伟科702的吸收效率下降幅度高于中单909;低氮处理的磷吸收效率显著高于高氮处理。随着密度的增加,伟科702磷素的利用效率呈现先降低后增高的趋势,且在D75密度下最小,D90处理磷肥利用效率高于其他处理,这可能与较低的氮素吸收有关;中单909则随着密度增加磷素利用效率逐渐降低。施氮降低了玉米的磷素利用效率,两年两个品种的趋势相同,低氮处理的利用效率低于高氮处理。

表3 不同施氮量和种植密度处理的玉米磷利用效率Table 3 P utilization efficiency of maize in different N application rate and planting density treatments

2.3 施氮量和种植密度对玉米钾素吸收利用的影响

2.3.1施氮量和种植密度对玉米钾素累积量的影响 由表4可知,玉米生育期内钾素的累积与磷素的规律相同,在整个生育期内呈现逐渐上升的趋势,在大喇叭口期之后累积速率较快,各处理间的差异较大,2016年钾累积量整体高于2015年。伟科702的钾累积随着密度上升先增加后降低,D75达到最高;但在高氮处理下2015年D90低于D45。中单909也表现出相同的趋势,但在D75增密到D90的过程中伟科702的钾素累积量下降了19.62%,而中单909降低幅度远小于伟科702。在相同密度条件下,施氮处理的钾素累积量均要显著高于不施氮处理,而低氮处理的钾素累积量均高于高氮处理,成熟期两个玉米品种两年4个密度下的钾素累积增加了8.99%~49.02%,平均增加17.91%。

表4 不同施氮量和种植密度处理玉米不同生育期的钾素累积Table 4 K accumulation of maize under different growth period in different N application rate and planting density treatments (kg·hm-2)

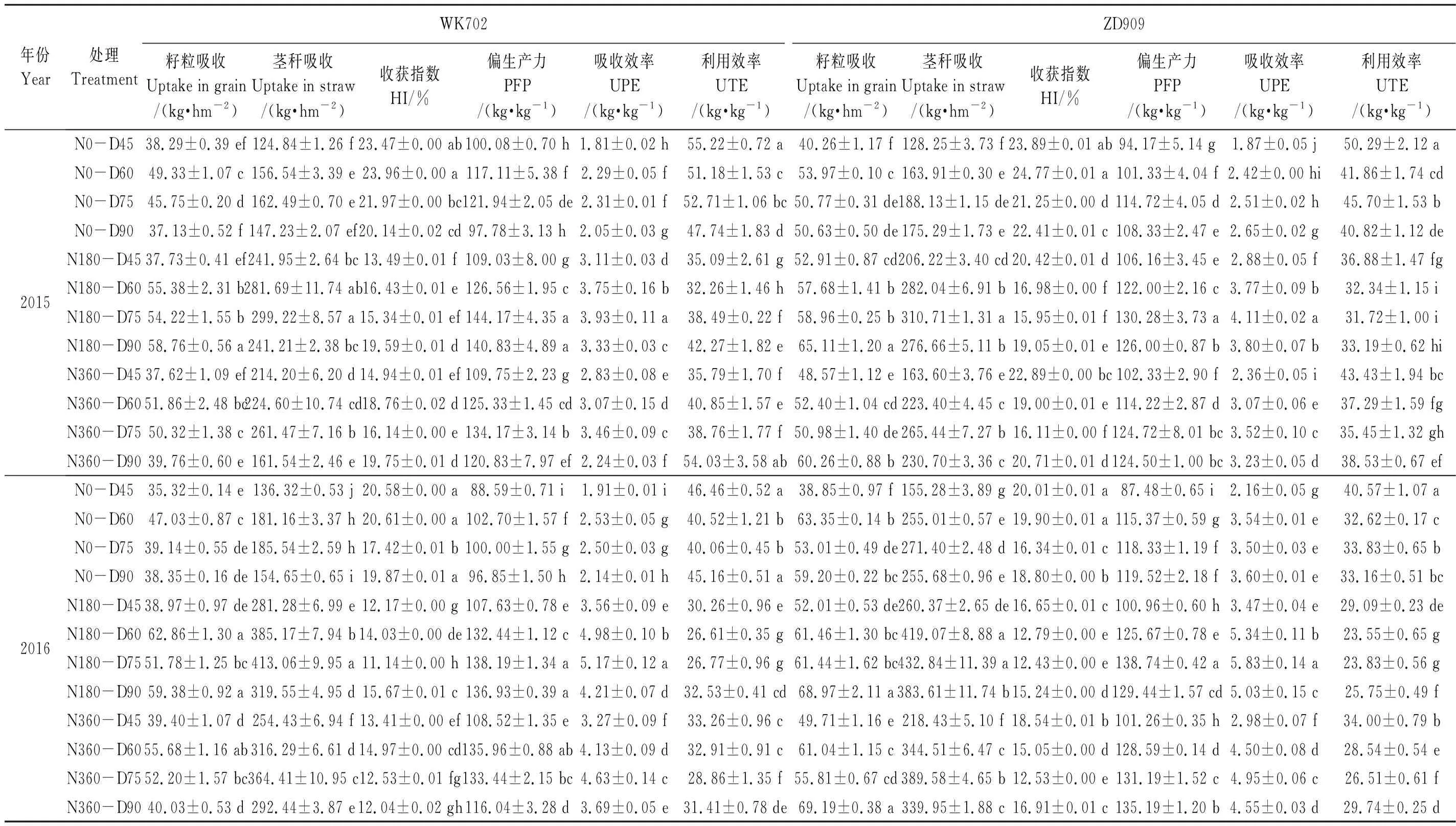

2.3.2施氮量和种植密度对玉米钾利用效率的影响 由表5可知,伟科702籽粒和茎秆以及中单909的茎秆钾累积均随密度呈先增加后降低趋势,但中单909的籽粒钾累积却呈逐渐增加的趋势;不同施氮量条件下,低氮处理比高氮处理的籽粒和茎秆钾吸收量降低。从钾收获指数来看,伟科702两年低氮处理及2015年不施氮处理,均随着密度增加呈上升趋势,但D75均低于D60;伟科702其他施氮处理下以及中单909相同施氮处理下则表现为随密度增加而下降,到D95后又增加。在相同密度下,施氮处理的钾收获指数均高于不施氮;除了2016年伟科702在D90条件下低氮处理高于高氮处理,其他条件下低氮处理均低于高氮处理,下降幅度为0.80%~15.02%,平均下降8.06%。钾肥偏生产力随密度增加而增加,但达到D90后会出现下降情况,伟科702下降幅度相对高于中单909。在D75和D95密度下,低氮处理提高了磷肥偏生产力,伟科702提高幅度大于中单909;在D45和D60密度下,低氮与高氮处理差异相对较小。钾吸收效率随密度变化总体呈现先增加后降低的趋势,在密度D75时钾吸收效率最大,到D90后降低。在低氮条件下中单909的磷吸收效率随密度增加而一直增加,高氮条件下中单909在D90时钾吸收效率相对D75的下降幅度高于伟科702。相同密度时,低氮处理的磷吸收效率显著高于高氮处理,二者均显著高于不施氮处理。总体上,中单909的钾素利用效率相对高于伟科702,且随密度增加呈现下降趋势,伟科702低氮处理及2015年高氮处理D90的钾利用效率最高,其他条件下也随密度增加有下降的趋势。相同密度下,不施氮时钾利用效率最高,其次为高氮处理,低氮处理降低了钾利用效率。

表5 不同施氮量和种植密度处理的玉米钾利用效率Table 5 P utilization efficiency of maize in different K application rate and planting density treatments

3 讨论

3.1 种植密度对玉米产量的影响

本研究表明,一定程度上增加种植密度能够提高玉米产量,密度对产量的影响主要通过提高穗数来实现,但密度过高又导致穗粒数和千粒重下降,进而产量下降,这与之前研究结果[17-18]一致。这是因为增密导致的穗数增加幅度高于穗粒数和千粒重下降的幅度,因而产量升高。但密度过高,穗粒数和千粒重下降的负效应会超过穗数增加的正效应,进而产量降低。作物要获得高产需要协调穗数、穗粒数、粒重之间的关系,在一定范围内增密主要通过提高玉米单位面积穗数,发挥群体优势,进而提高产量。但另一方面,增密导致单穗粒数和千粒重持续下降,所以协调好群体和个体之间的关系,是通过密植获得高产的关键[18]。本研究条件下,两个品种的最佳种植密度均为7.5×104株·hm-2,与曹冰等[19]研究结果一致,但也低于魏淑丽等[20]的研究结果,可能的原因为魏淑丽等研究的内蒙古地区光照资源明显优于本试验所处地区,所以种植密度的选择一定要根据当地的气候资源进行。王锴等[21]研究发现,实现玉米高产的种植密度实际上比较宽泛,不同玉米种植区内玉米最高产量的密度与气候、土壤、产量水平等都有关系。本试验在增密条件下玉米产量可以达到12 t·hm-2,在河南省玉米产量中达到较高水平,但要通过增密实现产量进一步提升,则需要改善光热资源、土壤肥力、灌溉条件等其他限制条件[22-23]。另外,不同耐密型品种对增密的反应存在差异,耐密品种比较稳定,而非耐密品种比较敏感,伟科702在密度为9.0×104株·hm-2时比在7.5×104株·hm-2时产量下降幅度很大,而中单909变化不大。两年试验中,2016年雨水较多,高密和低密均有倒伏情况;2015年均无倒伏。虽然倒伏会对产量有影响,但两年试验表明,密度过高对产量的影响主要通过产量构成。从合理的密度范围上来看,伟科702在6.0×104~7.5×104株·hm-2为适宜的密度范围,而中单909为7.5×104~9.0×104株·hm-2。

3.2 种植密度对玉米磷、钾吸收利用的影响

种植密度对玉米磷、钾吸收利用的影响,与对产量的影响趋势一致,磷、钾吸收量随密度增加表现出先增加后降低的趋势,且存在与施氮水平和品种的交互作用。在不施氮时,伟科702在高密度下(9.0×104株·hm-2)磷素累积要高于低密条件(4.5×104株·hm-2),但施氮360 kg·hm-2时,高密度下磷素累积量则低于低密度。中单909表现出相似趋势,但相对稳定,变化幅度较小,在不施氮时9.0×104株·hm-2处理高于其他处理,施氮360 kg·hm-2时则低于7.5×104株·hm-2处理。种植密度主要通过影响干物质累积和养分浓度,进而影响磷、钾的吸收,玉米的干物质和磷、钾浓度均随着密度增加呈先增加后降低的趋势。从利用率来看,磷、钾偏生产力和吸收效率随密度提高也呈先增加后降低趋势,收获指数和利用效率呈下降趋势,表明合理密植可以提高磷、钾的吸收效率,而转运效率和整体利用率会有所下降。这可能是因为增密能够发挥群体效应,维持良好的根系吸收能力,或通过提高群体籽粒库容,加强库调节能力,从而保证植株对磷、钾的吸收[24-25],而在个体水平上,增密导致转运能力下降,收获指数降低;而且随着密度提高,磷、钾吸收量增加幅度高于增产幅度,因此单位养分形成的籽粒产量也逐渐下降,即利用效率下降。

3.3 氮密互作对玉米产量和磷、钾吸收利用的影响

本研究位于高肥力地块,研究结果表明,低氮(180 kg·hm-2)相对于高氮(360 kg·hm-2)不会造成减产,相反可以提高玉米产量,且种植密度越高,低氮处理的增产幅度越大,表明在种植密度较高时应控制氮肥用量,尤其对于密度比较敏感的品种。相对于中单909,伟科702在高密度时低氮处理的增产幅度较大,在密度较高时应避免过量施肥。低氮对穗数和千粒重的影响不大,对产量的影响主要通过穗粒数的变化,而决定玉米穗粒数的关键时期在拔节期到抽雄期,养分累积量也在这一时期增加迅速。过多的氮素供应,会导致叶片光合能力下降,从而影响物质和养分的吸收、同化和转运[7],且相同密度下减少氮肥投入提高了该时期植株对养分的吸收,在生育后期促进养分向籽粒的有效转运,进而提高穗粒数及产量水平。这与杨梦雅等[26]的研究结果一致,其研究表明植株磷素吸收变化随施氮水平呈抛物线型趋势。尽管低氮水平可以提高吸收效率,但单位养分形成的籽粒产量降低,即利用效率降低,且在低密度条件下低氮处理的磷收获指数降低,但高密度下提高了转运效率,表明养分吸收后向籽粒的转运能力提高。与磷有所差异,低氮处理降低了钾收获指数,可能是因为玉米对钾的需求量较高,而且成熟期钾主要在秸秆中,尽管钾转移至籽粒的比例较低,但在提高吸收量的情况下,低氮处理钾的转移量可以满足籽粒灌浆对钾素的需求。偏生产力反映了单位施肥量下的籽粒产量,受土壤肥力、施肥量和产量的综合影响,是实际生产中的实用指标,低氮提高了磷、钾偏生产力,表明通过减少氮肥投入提高了磷、钾肥利用率。黄淮海地区玉米种植密度约为6.2×104株·hm-2,施肥量仍然比较高[1,5],因此通过适度增密减氮,可以实现增产增效的目的。