隐去庐山真面目

2020-03-13邱伟坛

邱伟坛

在福建省闽侯的小村子里,有这么一个不甚普通的家庭:一个严肃古板、脾气暴躁的男主人,一个思想保守、“三从四德”的女主人,还有三个儿子。男主人叫黄宝瑛,是个举人,在当地也算有些名望。夫妻两人想着再生一个女儿,子女双全,凑成个“好”字。果然,天遂人愿,1899年5月4日,一个女儿降生了。这个取名黄淑仪的女婴,就是后来享誉文坛的庐隐。

在庐隐降生当天,她的外祖母不幸离世了。黄夫人便认定这个女婴为不祥之物,说什么也不愿意为她哺乳,随便找了个奶妈,将小庐隐打发至下房。或许是一出生便感受到来自家族的冷遇和亲生母亲的嫌弃,小庐隐特别爱哭。扁平的长圆脸,塌陷的鼻梁,过宽的眉间,一哭起来,大嘴咧着,烦人的哭声止也止不住。父母亲讨厌,连哥哥们也避而远之。在潮湿阴暗、卫生条件欠佳的下房里,小家伙长了满身的疥疮,难看难受难耐,不承想,又生了极重的热病,母亲厌弃之外竟生绝望,差一点一棒将她打死。奶妈心善,央求着要把她带回自己家里抚养,等病好了再送回来,要是挨不过去,就算了。幸或不幸,小庐隐在奶妈家安安生生地生活了一段时间,病奇迹般地好了。

庐隐出生的房间

庐隐3岁时,黄举人受了清朝皇室恩宠,做了湖南长沙的知县,全家欢天喜地,这才想起小庐隐来。母亲便差人把她从奶妈家接来,准备跟随老爷前往长沙上任,过好日子。黄家乘船赴任,小庐隐在船上满目是乖戾暴躁的父亲和一脸嫌弃的母亲,回想起慈爱的奶妈和同龄的女伴,满心的不舍;又看到翻腾的海水,颠簸的船板,恐惧、孤独、无依无靠的感觉扑面而来,哭泣,哭泣,除了哭泣,只有哭泣,她一无所有。

黄知县正欢喜着,忽然被这漫天哭声冲了晦气,不由怒从心来,一把提起小庐隐,骂骂咧咧着,作势就要往海水中抛去……天可怜见的,一个听差奔了过来,把小庐隐从他手里夺过来,才保全了幼小的生命。

到长沙不久,母亲便生了妹妹黄湘。1905年年关刚过,黄知县患了心脏病,10日不到便去世了。黄夫人年轻守寡,只好带着5个子女,到北京投靠哥哥。

9岁时,庐隐的母亲偶然得知城里开了一所美国人开办、学费便宜的教会学校——位于崇文门附近的女子慕贞学院。因为信教可以免学费,来读书的学生大都是农村贫苦教徒的女儿,所以平常的伙食极差,而且全日住校,只有寒暑假才能回家。庐隐便被送到这里,开始了求学生涯。许是为了免学费,也许是为了寻求心灵的寄托,她在这里皈依了宗教。庐隐在学校住到辛亥革命爆发。当时,母亲一家早已从北京逃到天津租界,丢下她一人在学校没人管。等她回到空荡荡的房子时,不由悲从心来……

半年之后,辛亥革命结束,庐隐的大哥从福州来到北京,庐隐就请他辅导功课,想去投考高小。一番努力之后,居然考中了。此后,黄淑仪改名为黄英,发奋用功,进步飞快,令人刮目,“笨货”也有了“聪明”之誉。尤其是13岁那年,她考取了五年制的北京女子师范学校,获得官费待遇,更令家人惊奇不已,母亲的态度也随之好转。海明威说过,一个作家最好的早期训练就是不愉快的童年。然而,让她在成名与美好童年之间选择,庐隐会毫不犹豫选择后者。她在《庐隐自传》中写道:“因为我自己奋斗的结果,到底打破了我童年的厄运,但这时候我已经十二三岁了,可贵的童年已成为过去,我再也无法使这不快乐的童年,变成快乐……”

在女子师范学校,庐隐是班上最小的一个,年龄小、身材小,却个性泼辣,极有主见,同学们都跟她要好。她与5个年龄相仿的同学,结成全校有名的“六君子”。庐隐个性中的侠义之气,在这个时候显现端倪。

庐隐16岁时,一名叫林鸿俊的表亲走进了她的生活。他聪明英俊,曾留学日本,却家境贫穷,父母双亡,只得寓居在庐隐家中。庐隐无意中从他手里借了一本描写多情薄命女郎遭遇的小说《玉梨魂》,情节凄婉,为此淌了不少眼泪,斑斑泪痕洒在书页上。有心的林鸿俊发现庐隐同样是个多情人,便给她写了一封述说自己平生不幸的信。庐隐看后,顿生“同是天涯沦落人”之感,两颗孤寂的心渐渐亲密起来。

林鸿俊便向她求婚。黄夫人觉得林鸿俊没受过好的教育,家境清贫,便拒绝了。母亲的势利态度竟然激起庐隐的一腔义愤,作为反抗,她写了一封信表达自己的态度:“我情愿嫁给他,将来命运如何,我都愿承受。”黄夫人只好答应,但也提了一个条件:对方必须大学毕业,学有所成后方可成婚。林鸿俊欣然接受,庐隐则帮他张罗了2000学费。总算,林鸿俊考进了北京工业专科学校,也与庐隐订了婚。

沿线国家发布的测绘标准很少,且大部分都是20世纪八九十年代的标准,有的甚至还是20世纪五六十年代的标准,不能适应当前数字测绘和网络测绘技术发展的需要,其精度指标也远远满足不了当今应急测绘、精确定位、灾害响应等的需要,需要进行修订或者新制定相关标准。

订婚之后的第二年,庐隐中学毕业,当时大学不招女生,她就在北京女子中学谋得一个教员的空缺。于是,18岁的庐隐,走出了家门,走上了讲台,走进了社会。两年后的1919年秋,庐隐报考北京国立女子高等师范学校,因错过考期,在国文专修科旁听。后因成绩优异,她与同为旁听生的苏雪林一起转为正班生。

当年,五四运动席卷中国,天生叛逆的庐隐如鱼得水,今天集会,明天游行,后天讲演,积极参与社会工作,被推选为学生会干事、福建同乡会代表。同时,她与学生会主席王世瑛、陈定秀和程俊英三人年龄相仿,志趣相投,“四公子”的雅号不胫而走,闻名校园。

这时的庐隐已经开始在报刊上发表文章,纵论社会,阔谈人生,倾诉女性的苦闷与烦恼,提倡女性的自由与解放。她的文笔俏拔,才思敏捷,经常一挥而就,片刻成文。也是在这个时候,她悄悄地将自己(隐娘)和林鸿俊(凌君)的初恋故事试写成文言小说《隐娘小传》,以表达她不计门第、不讲金钱地位的自由恋爱观。后来,觉得自名“隐娘”不雅,就换成笔名“庐隐”,取其“庐山真面目,隐约未可睹”之意。

此时的林鸿俊顺利地大学毕业,但他思想守旧,在山东糖厂当工程师,准备报考高等文官,踏入仕途,同时还劝庐隐不要过多地抛头露面,而应做一个相夫教子、贤惠居家的知识女性。庐隐大为光火,一怒之下,与林鸿俊解除了婚约,业已成稿的《隐娘小传》也被付诸一炬。

曾经苦心争取的初恋,就这样匆匆结束,其中是否还有其他原因呢?或许有,因为这时她的身边出现了另一个男人——郭梦良。

郭梦良(弼藩),福建闽侯县郭宅乡(今福州市仓山区盖山镇郭宅村)人。1914年,郭梦良入全闽大学堂读书,成绩优良,翌年与林瑞贞(赛英)结婚,不久,考入北京大学法科哲学部,并在福建籍学生北京联合会担任职务,与刘庆平、郑振铎等一起筹备成立福建同乡会。

1919年初冬,庐隐作为女高师的代表,在北京学界福建同乡会成立大会上,结识了郑振铎、冰心等人,也结识了郭梦良。会上,大家决定创办《闽潮》杂志,由郭梦良任编辑部主任,庐隐是编辑。郭梦良性格沉稳,温文尔雅,胸有大志,庐隐才智敏捷,词锋锐利,风度卓然。在频繁的接触中,他们相识、相知、相爱。但此时庐隐与林鸿俊有婚约在身,而相爱的郭梦良则是有妇之夫。

郭梦良

1921年,庐隐加入了茅盾、郑振铎等人创建的文学研究会。她是第一批会员,登记序号13,是继12位发起人之后的第一位会员,也是首批21位会员中唯一的女作家。这时,以“庐隐”署名的一篇小说《一个著作家》经郑振铎推荐,在茅盾主编的《小说月报》上发表,庐隐的文学生涯开始了。

此后,才思泉涌的庐隐不停地写作、发表。诸多短篇小说一部接一部问世,1925年7月结集成《海滨故人》,由上海商务印书馆出版。

1922年,庐隐从女高师毕业。她先是到安徽宣城的一所中学任教半年,后又进入北京师大附中教国文,生活逐渐稳定下来。同时,在郭梦良不懈的追求中,她决定彻底释放自己的天性。面对家人的责难、亲朋的嘲讽和世人的唾骂,她挺身向郭梦良坚定地表示:“只要我们有爱情,你有妻子也不要紧。”

一语天下惊。

于是,郭梦良返回福州,就与庐隐的婚事向郭父和发妻林瑞贞及其娘家人征求意见。因为林瑞贞一直未能生育,两家人便同意了。

1923年夏,庐隐与郭梦良在上海一品香旅社以“同室”的名义举行了婚礼。庐隐与郭梦良当时均已成名,这一惊人之举不仅在文坛引起了震动,在当时社会也是争议不断。

婚后,两人遵郭父之命回福建老家探亲,与郭梦良的正妻同处一个屋檐下,过着抬头不见低头见的日子,冷遇、歧视、偏见,让向来我行我素、特立独行的庐隐难以忍受。不久,他们又回到上海。

1925年,对庐隐而言,多事而坎坷。1月,26岁的庐隐生下女儿;7月,她的第一部短篇小说集《海滨故人》由上海商务印书馆出版;10月6日,郭梦良因早有旧疾,又劳累过度,终于一病不起,驾鹤仙去,年仅28岁。临终前,郭梦良为女儿取名“惟萱”,寓“惟有萱堂(母亲)”之意;后,庐隐将之改为“薇萱”,颇有几许对生活的无奈。

庐隐带着未满周岁的郭薇萱护送亡夫的灵柩回到福州,再次与郭氏正妻同处一室。面对亡夫画像,庐隐写下啼血文字《郭梦良行状》,三周年时又写《雷峰塔下——寄到碧落》,以“这断藕的残丝”,敬献亡夫的在天之灵。

1926年,经郭梦良的老同学介绍,庐隐到福州女子师范学校教国文课。8个月后,她带着女儿转至上海私立大厦大学附中教书,又当大学讲师、教授,兼女生指导员,住女生宿舍。后又因诸多不适应,返回北京,几番曲折之下,回到北京师大附中教书,与好友石评梅成为同事。1927年,上海开明书店出版了她的第2部短篇集《灵海潮汐》。

时间来到1928年,她生命中的第三个男人——李唯建出现了。

李唯建,成都人,原名惟健,笔名四郎,诗人,翻译家。1925年考入清华大学西洋文学系,长相帅气,个性阳光,因常在报刊发表诗作,与徐志摩、沈从文、邵洵美等名流时有交往。

1928年某天,李唯建经梁漱溟介绍去拜访林宰平教授。他见林宰平的书桌上有本庐隐与于庚虞合编的《华严月刊》,早生敬慕的他便萌生了拜访“浪漫女作家”庐隐之念。林宰平是福建人,与庐隐相熟,知道庐隐每周都要到瞿世英(菊农)家聚会打麻将。林宰平便向瞿世英打了招呼,请他约了庐隐在瞿家见面拜会。

是年3月3日,初次见面,约好10点,李唯建差不多12点才到瞿家。没能守时,让庐隐面露“一些不豫之色”。但深入交谈后,互相印象甚好,庐隐还应李唯建的请求,留下了她的地址:宣武门下斜街92号。

从此,两人开始长达一年多的通信往来,并在情感深处产生了火花。两人在通信时,李唯建自称“异云”,庐隐署名“冷鸥”。浪漫的李唯建对庐隐“同情心太大太深,便变为伟大纯洁的爱了”。这种情感的爆发,与庐隐的本性是何等的相似!但是,一路情路走来见惯世态凉薄的庐隐先是让自己冷静下来,婉拒之后又不免疑虑。她直言:“我爱你太深,便疑你也深。”守寡有年,心思敏感的庐隐,能不如是乎!

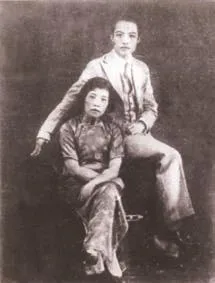

庐隐与李唯建

然而,心灵的渴望,生理的需求,使得庐隐面对难以抗拒的情感攻势,再也无法也不想招架:“请你用伟大的同情来抚慰我吧!”

两个相识相知相爱的心走在了一起,个性昭然一往无前的他们以《云鸥的通信》为题,将68封情书连载于天津《益世报》(在陆晶清、谢冰莹合编的《华北民国日报•副刊》上亦有发表),后于1929年由北平法文版《政治周刊》译成法文,先行出版单行本。最后,于1931年由神州国光社定名为《云鸥情书集》面世。

社会多舆论,世俗好八卦。想当初,庐隐毅然退婚于理念不同的林鸿俊,“做小”下嫁于使君有妇的郭梦良,如今新寡当年又携女与一个小她8岁的青年大学生谈恋爱,并昭告于天下——这哪一桩事情不是一颗颗掷入社会舆论旋涡中的石子,哪一番举动不是一枚枚扔向世俗礼教大海里的炸弹!

1929年9月30日,庐隐的好友女、作家石评梅患急性脑炎病逝。10月,庐隐依石评梅遗愿,将其灵棺移葬陶然亭畔,与生死恋人高君宇墓碑并峙而立。此后,庐隐以高君宇、石评梅为原型的长篇小说《象牙戒指》问世,成为她的代表作之一。

1930年8月,庐隐辞去北师大附中的教职,与李唯建带着爱女郭薇萱东渡扶桑度蜜月。这是她第二次到日本。到了年底,却因当地物价通涨,经济不支,他们只得离开日本回国。

庐隐一家寄寓杭州西子湖畔,1931年2月,她在杭州生下二女儿,取名瀛仙(后因排行,改为恕先),以纪念东瀛之旅。在杭州的半年,庐隐的名篇《象牙戒指》写就。

8月,他们来到上海,住在静安寺附近的愚园路愚园坊20号。经好友刘大杰等人介绍,庐隐进入上海工部局女子中学(现上海市第一中学)任教。之后,又介绍李唯建认识了中华书局总编辑舒新城,让他进书局任特约编辑。于是,庐隐过上了她人生中最平静最安乐的一段生活,创作发表热情日益高涨。至1933年,她先后出版了《玫瑰的刺》等4部短篇小说集,《归雁》《女人的心》等4部长篇小说,待出版的还有《庐隐自传》《东京小品》《火焰》及《格列佛游记》(译著)4部著作,共12部作品。

1932年初,淞沪血战后,庐隐跳出了由家庭生活、社会环境筑成的囹圄,着眼于民族战争,代之以对社会劳苦大众的同情之心,创作了中篇小说《地上的乐园》和《火焰》。特别是后者,她写出了反映十九路军抗日几大战役全程,较直接地反映了在为国家存亡而斗争中的人和事,仿佛是一部战事的大型通讯报告,可算作同时代同题材长篇小说中写得最好的作品。与此同时,在写作技巧上,也能看出有较明显的进步与成熟。

然而,天妒英才。正当庐隐从悲情和颓唐中振作起来,目光投向了社会与国家之时,不幸悄然而至。

1934年5月13日上午11点20分,庐隐难产,为省钱请民间的接生婆接生,结果,子宫被接生婆划破,导致血崩,送医后不治,在上海大华医院14号病室去世,享年35岁。

庐隐的死亡完全是由于庸医所误,当她生命垂危之际,李唯建悲愤交加,曾欲写一状控告医生,但庐隐劝阻了他:“算了,不要去告了,人已将死,告他又有什么用呢?”足见其性情中的宽厚,亦显她生活中的无奈。

庐隐离世,李唯建悲痛欲绝,已不能作为。庐隐的后事由舒新城、刘大杰等,于次日在上海中国殡仪馆,遵照庐隐遗嘱,按宗教仪式入殓。李唯建将其生前已出版的8部著作放入棺内,同葬于上海永安公墓。

其时,27岁的李唯建也已无力抚养两个女儿。舒新城便又出面,请庐隐的生前好友与庐隐的哥哥黄勤来到上海,将郭薇萱交给黄勤抚养,庐隐的著作版权也归大女儿所有。李唯建则带着小女儿郭瀛仙回到故乡成都。

庐隐逝世周年,李唯建作《忆庐隐》追怀,古稀之年又作自传体长诗《吟怀篇》回忆与庐隐恋爱、生活的往事,言及“冷鸥空留逐波影,异云徒伤变幻性”。1981年11月,李唯建逝世于成都。

庐隐说:“我想游戏人间,反被人间游戏了我!”

隐去庐山真面目,冷鸥独舞自从容。诚庐隐哉!