“虚拟仿真+实验”模式的土木专业综合实验改革探索与实践

——基于工程教育认证标准

2020-03-13颜桂云潘钦锋

颜桂云 潘钦锋

(1.闽台合作土木工程技术福建省高校工程研究中心 福建福州 350118;2.福建工程学院土木工程学院 福建福州 350118)

0 引言

2017年6月,教育部提出“新工科”建设目标,旨在探索实践工程教育的新理念、学科专业的新结构、人才培养的新模式、教育教学的新质量和分类发展的新体系,从顶层设计来进行工程教育改革。持续深化工程教育改革,强调要抓好五方面重点工作,其中之一就是要更加注重理念引领——全面落实“学生中心、成果导向、持续改进”国际工程教育专业认证理念,工程教育改革是“新工科”建设的核心内容之一[1]。

福建工程学院土木工程专业于2017年5月通过工程教育认证,是全国土木工程专业首批按照《华盛顿协议》工程教育认证体系进行,同时,也正在按2017年6月教育部积极推进新工科建设的要求,进行系列的教学改革与实践,并在土木工程专业本科教学实践中取得了一些经验。基于此,本文结合工程教育认证标准与新工科建设要求,阐述福建工程学院对土木工程专业综合实验进行的教学改革探索与实践,期为支撑工程教育认证的实践课程的改革提供参考。

1 综合实验改革必要性

土木工程综合实验是福建工程学院土木工程专业建筑工程方向实践性教学环节的一个重要的组成部分,是培养学生研究能力、创新能力和解决工程实际问题能力的重要环节,同时也是进行工程技术研究和理解结构构造措施的重要手段。目前,福建工程学院土木工程专业综合实验项目主要有混凝土框架结构抗震设计及模型制作、钢屋架设计及模型制作、框架节点实体模型制作与钢结构楼梯设计与模型制作等。这些项目是培养学生解决工程实际问题能力、加强学生理解结构构造措施的重要手段,为工程教育认证打下了基础。

2017年,土木工程专业评估(认证)首次采用全国工程教育认证新体系,工程教育认证新体系下教学体系强调基于成果导向(OBE),聚焦于“复杂工程问题(Complex Engineering Problems)”,这有别于传统的教学体系。基于成果导向的课程体系侧重于按照学生的毕业要求进行组织,要求教学重点关注学生怎样取得学习成果与实际获得学习成果的程度,即重点关注产出(output)[2-3]。同时,课堂教学组织要求以学生为中心,采取有效措施激发学生自主学习,引导学生深度参与教学过程、培养学生实践能力、创新能力与辨证思维能力等。

根据工程教育认证新体系标准,目前开设的综合实验项目更多侧重于综合实训而非综合实验,对学生解决“复杂工程问题”能力、自主创新能力与辨证思维能力的培养尚显不足。因此,有必要对土木工程专业综合实验进行教学改革。

福建工程学院土木工程学院之所以能在2017年首批通过工程教育认证,某种角度上得益于结构实验室的场地建设、实验设备建设已经较为完善,如实验室面积约2000m2,具有WS-Z30小型精密模拟振动台系统、小型精密振动台实验测试系统、DHVTC振动测试与控制学生实验系统、千斤顶、数据采集系统等,已具备开展工程教育认证下“虚拟仿真+实验”模式的土木工程专业综合实验实践条件,“虚拟仿真+实验”模式的综合实验作为目前开设综合实验的拓展与有益补充。

2 综合实验改革主要目标与特色

2.1 “虚拟仿真+实验”模式综合实验改革目标

综合实验主要改革目标为:结合工程教育认证新标准,将土木工程专业侧重综合实训的综合实验逐渐向“虚拟仿真+实验”模式的综合实验方向转变,初步培养学生独立进行结构模型虚拟仿真分析、实验方案设计、数据处理、虚拟仿真与实验结果对比分析等能力。在综合试验过程,激发学生自主学习,引导学生深度参与实验过程、培养学生实践能力、自主创新能力与辨证思维能力等。既注重培养掌握一定的实验方法和解决问题的能力,又注重启发学生对实验原理、方法、优缺点等思考,提高解决“复杂工程问题”的能力。

2.2 “虚拟仿真+实验”模式综合实验特色与突破

目前,在综合实验教学上的内容设置,大多以让学生进行侧重于综合实训的综合实验为主,而普遍缺少引导学生深度参与教学过程,对培养学生实践能力、自主创新能力与辨证思维能力等尚显不足。“虚拟仿真+实验”模式的综合实验特色为:不以老师的讲解或演示为主,而是以学生自己的想象力、知识体系及自身参与实验为主,通过虚拟仿真+实验模式,实现现场学习与虚拟学习相结合的全新实践教学模式,突破土木工程专业传统实践学习的局限性,营造以学生为主体的互动式学习环境,提高实践的教学效果,体现以“学生中心、成果导向”的教学理念,培养了学生解决“复杂工程问题”能力。

3 综合实验改革内容

3.1 课程目标及其对应的毕业要求

福建工程学院土木工程专业,根据《工程教育认证标准2015》中的12条毕业要求,提出34个分解指标点,将“复杂工程问题”化解于34个指标点中,并将指标点划分到每门课程与实践环节中[2]。土木工程综合实验,根据理论教学、实验教学与创新型探索研究相结合的原则,在常规教学实验的基础上开展具有一定创新性的“虚拟仿真+实验”模式综合训练项目,培养学生的工程计算与设计能力、动手与测试能力;培育学生具有设计实验、操作实验、搜集与处理实验数据、分析实验结果与撰写实验报告的基本技能;促进学生养成严谨求实的科学态度和发现、分析、解决问题的能力。基此,建立如下课程目标与毕业要求与课程目标的对应关系,如表1所示。

3.2 课程目标

目标1:了解各类测试设备的发展概况,掌握仪器设备的组成部分与功能,掌握各类测试仪器的试验规程与试验方法;掌握需要标定仪器的标定原因与标定方法。

目标2:掌握试验研究的各个阶段,引导学生能够针对不同工程问题合理选择与使用恰当的现代工具进行试验设计、试验开展;掌握测试资料的整理和分析,理解影响成果的因素,包括参数修正、数据处理和图表设计等;培养学生数据处理过程中的科学性和严谨性。

目标3:应用结构设计分析软件进行各类建筑结构的建模与分析,规范绘制结构施工图;掌握各类建筑结构构造措施;培养学生通过试验手段分析实际工程问题的能力。

目标4:与小组成员共同讨论、合作完成实验项目,培养学生的团队精神及沟通交流能力。

目标5:激励学生认识到学习行业新知识的重要性并进行自主学习,从而适应土木工程新发展,并把所学新知识用于实验中。

表1 毕业要求与课程目标的对应关系

3.3 “虚拟仿真+实验”模式综合实验项目内容

目前,综合实验主要是以传统的侧重实训为主的项目,如混凝土框架结构抗震设计及模型制作、钢屋架设计及模型制作、框架节点实体模型制作与钢结构楼梯设计与模型制作等。每个项目安排2周,学生一般前期进行模型设计计算,后期进行模型制作。前期设计计算与部分课程设计课程方法存在重叠,模型制作只能了解结构构造,而对分析问题能力、创新能力与批判性思能力等尚显不足。一旦遇到新的问题,不能利用所学的知识、方法进行变通、改进,进而去解决新的问题。

为了更好发挥学生的主动性和创造性,培养学生解决“复杂工程问题”的能力,将土木工程专业侧重综合实训的综合实验逐渐向“虚拟仿真+实验”模式的综合实验方向转变。

3.3.1“虚拟仿真+实验”模式综合实验项目的选择

在现有综合实验项目的基础上,结合《建筑结构抗震设计》理论课程教学改革探索与实践的经验[4],利用土木工程学院结构实验室已有的设备与虚拟仿真软件,紧扣工程教育认证新标准对学生实践能力、创新能力与批判性思维能力等培养要求,开设 “结构减震与隔震振动试测试实验、多层框架结构模型小型精密模拟地震振动台实验、单自由度体系动力性能测试实验”等3个实验项目。

(1)隔震结构与消能减震结构振动测试实验

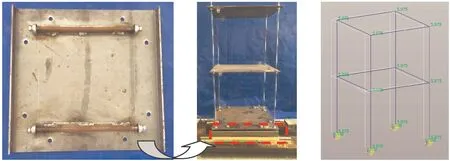

设计出一个双层框架隔振结构模型,由钢筋、钢板、滑轮、小型振动台4个部分组成。其中,钢筋直径为6mm,钢板边长为35cm,钢板厚度为4mm,模型层高为30cm,总高为60cm,如图1所示。通过下部滑轮的设置,模拟隔震层,可以将一部分地震荷载隔绝,只有其中一部分较低的能量输入主体结构中,从而实现对振动的被动控制。利用Midas/Gen有限元软件对实体模型进行虚拟仿真,可对地震下结构的动态响应进行综合分析。

(a)滑轮底板 (b)隔振模型 (c)有限元模拟

图1 双层框架结构隔震实验

消能减振结构振动测试实验的模型主要由钢筋、钢板、阻尼器、小型振动台4个部分组成。其中,所用的构件尺寸与隔振结构模型相同,输入地震荷载,通过长为45cm的阻尼器的消能减振作用,如图2所示。可极大减少结构层间位移。此外,对实体模型进行Midas/Gen有限元软件的虚拟仿真,分析结构在地震作用下的实时动态响应,实验与仿真结果综合对比隔振、减振模型在相同加载下的结构响应,加深学生对结构振动控制理论与技术的理解和实践动手能力,增强学生解决“复杂工程问题”能力。

(a)阻尼器 (b)消能减振模型 (c)有限元模拟

图2 双层框架结构消能减震试验

(2)多层框架结构模型小型精密模拟地震振动台实验

(a)振动台模型 (b)振型模型图3 多层框架结构模型模拟地震振动台实验

设计一个6层框架结构实验模型,尺寸长190mm,宽160mm,高500mm,模型由结构柱和板结构组成,用空心钢管与薄钢板模拟结构柱与结构板。利用WS-Z30小型精密模拟振动台系统,进行结构模型振型测试与结构地震模拟,每层安放一只加速度传感器,通过试验来模拟高层建筑在地震动下的地震响应,以此来学习一般建筑结构抗震试验过程、数据采集和数据处理等,如图3所示。同时,利用Midas/Gen建立结构模型的虚拟仿真模型,进行结构虚拟仿真,结合试验过程,综合分析结构的抗震性能,培养学生实践能力、创新能力、批判性思维能力与解决“复杂工程问题”能力。

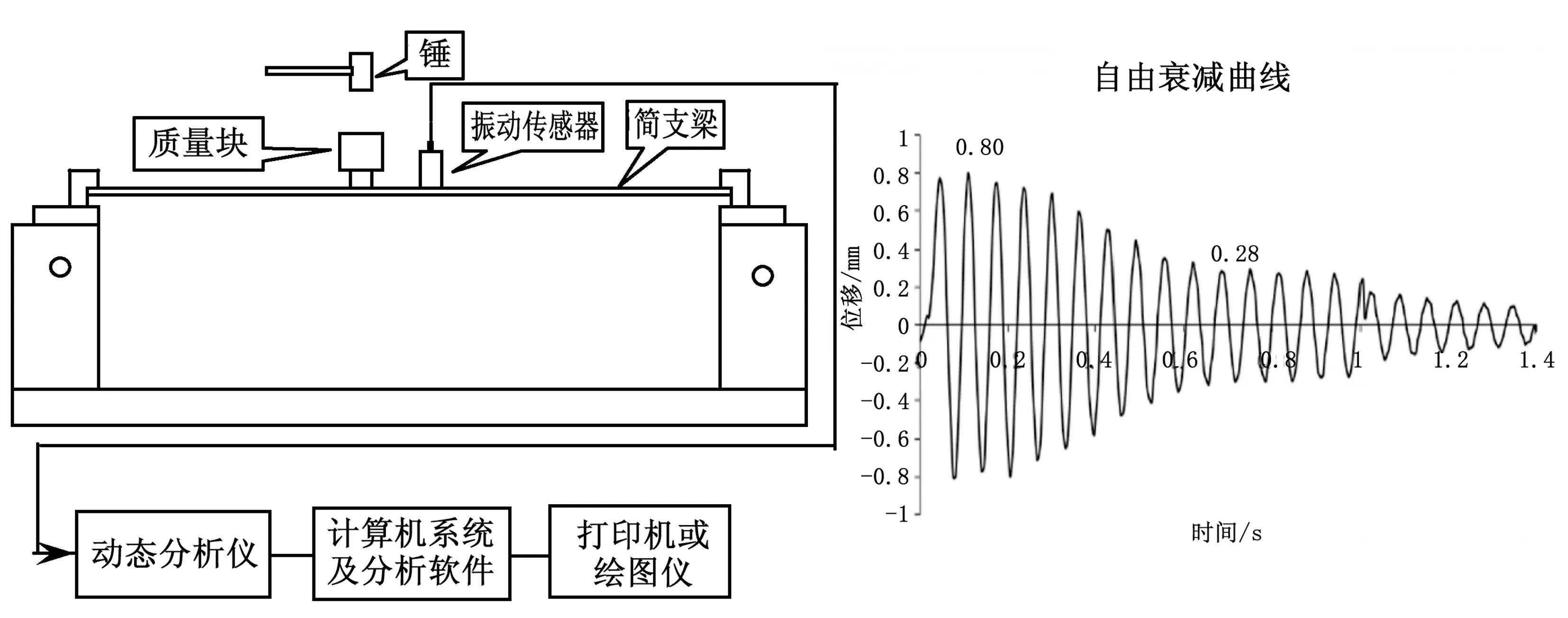

(3)单自由度体系动力性能测试实验

首先,利用Midas/Gen有限元软件对简支梁附加质量块单自由度系统(质量块质量大而简支梁质量微小近视忽略)结构模型进行虚拟仿真;然后,利用小梁振动测试系统(图4),进行单自由度系统自由衰减振动实验。在简支梁跨中按放一只加速度传感器,利用橡皮锤锤击质量块探测自由衰减振动,测试自由衰减振动的波形,确定结构固有频率与阻尼比,以此让学生了解一般建筑结构在地震动下的动力特性,掌握振动试验过程、数据采集和数据处理等。结合Midas/Gen有限元软件对结构模型的虚拟仿真结果,综合分析结构动力特征,培养学生实践能力、创新能力、批判性思维能力与解决“复杂工程问题”能力。

(a)实验装置 (b)实测自由振动衰减曲线

图4 单自由度系统自由衰减振动及阻尼比的测量

3.3.2“虚拟仿真+实验”教学模式的探讨

对拟新增加的项目,采用“虚拟仿真+实验”的教学模式。该教学模式包括以下几个环节:文献查阅、实验方案设计、实验模型虚拟仿真、实验操作、实验报告编写、汇报交流。

①文献查阅阶段:要求学生利用学校图书馆的图书和电子资源以及google学术浏览器,查阅相关文献,了解当前国内外相关内容的研究情况。

②实验方案设计阶段:实验方案不再由指导老师或实验室老师事先进行演示或设计,而是给出实验目的与要求,让学生在文献查阅的基础上,自主确定实验内容并自行设计实验方案,然后与指导教师、实验室教辅人员交流讨论。最后,综合考虑实验室设备条件及实验方案的可行性,对方案进行改进调整,并最终确定实验方案。

③实验模型虚拟仿真:根据设计好的实验模型,经过指导老师进行概括性的Midas/Gen培训后,由参与学生进行独立的实验模型虚拟仿真分析,以虚拟仿真结果为参考,指导其后的模式实验。

④实验操作阶段:考虑到拟增加的实验项目在理论和实验上的难度均较大,而且带有一定的科研性质,需要实验准备与测试工作,因此完成每项实验所需要的时间较长、实验量较大。如果仍然按照现行的实验课程管理模式,即实验室仅在正常上班时间对学生开放,将会导致实验过程不连续。因此,尽量采取开放式的实验室管理模式,让学生在课余时间也能进行相关的实验内容。

⑤实验报告编写阶段:指导学生掌握一些常规的数据处理方法,并初步培养学生分析实验数据的能力、结合虚拟仿真结果,探讨各种实验规律及其原因,总结实验过程尚存在的不足问题。

⑥汇报交流:组织各组学生对实验过程、内容、心得体会进行汇报交流,条件允许的前提下尽量要求制作PPT进行汇报交流。

3.3.3“虚拟仿真+实验”人员组数和时间安排的调整

对拟新增加的实验项目,由于学生的参与程度深、实验工作量大,因此在2周的综合实验课程中,学生只选择其中的1项进行学习。每组学生人数大致5~6人,以让同组的每个学生都能参与其中;而且,各组都尽量选择能力较强的硕士研究生参与实验的准备工作,指导学生进行实验的前期准备。

4 结语

根据《土木工程专业综合实验》实践课程特点,结合多年来综合实验教学与实践经验,建立了“虚拟仿真+实验”模式综合实验改革目标与特色、课程目标及毕业要求,开展了隔震结构与消能减震结构振动测试实验、多层框架结构模型小型精密模拟地震振动台实验、单自由度体系动力性能测试实验,培养了学生创新能力、批判性思维能力与解决“复杂工程问题”能力。该综合实验改革探索附诸于文,期为工程教育认证的其他实践类课程改革提供参考。