彩超对颈动脉粥样硬化与缺血性脑血管疾病的诊断价值

2020-03-11赵天媛

赵天媛

(宽甸满族自治县中心医院超声影像科,辽宁 丹东 118200)

缺血性脑血管病对国人的危害仅次于恶性肿瘤。目前,我国脑血管疾病患者数目多达700万,其中70%属于缺血性脑血管病,发病率与病死率均呈逐年上升的趋势,其中以短暂性脑缺血发作的发病率上升最快[1-3]。全脑血流量的70%~85%是由颈动脉提供,颈动脉粥样硬化是缺血性脑血管病发病的重要生理病理基础[4]。本研究旨在探讨彩超对颈动脉粥样硬化与缺血性脑血管疾病的诊断价值。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选择2017年3月至2019年3月医院收治的350例缺血性脑血管疾病患者作为研究组,均经脑血管造影明确诊断,排除脑外伤和出血性脑血管疾病。其中男性217例,女性133例;年龄49~79岁,平均(63.26±8.44)岁;脑梗死177例,短暂性脑缺血发作73例,短暂性脑缺血发作合并陈旧性脑梗死59例,脑血栓形成41例。选择同期200名健康人作为对照组。其中男性134名,女性66名;年龄43~77岁,平均(59.73±10.73)岁。

1.2 方法 仪器为德国西门子SACUSON Antares彩色超声诊断仪和日本阿洛卡SSD-1700彩色多普勒超声诊断仪,探头频率为5~10 MHz。患者在休息5~10 min后进行检查,取平卧位,充分显露颈部,由锁骨内侧开始扫查,依次扫查颈总动脉起始处、颈总动脉主干、颈总动脉分叉处、颈内动脉、颈外动脉,检测舒张期峰值流速(EDV)、收缩期峰值流速(PSV)、颈总动脉(CCA)、内-中膜厚度(IMT)值,同时观察粥样硬化斑块形成的情况。IMT<1.0 mm为正常;1.0 mm≤IMT≤1.4 mm为IMT增厚;IMT≥1.5 mm为斑块形成[5]。将斑块的性质分为软斑、溃疡斑、硬斑、扁平斑等。

1.3 统计学方法 采用SPSS18.0统计软件分析处理数据,计数资料采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;计量资料采用()表示,组间比较行t检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组颈动脉彩超检测值比较 研究组的EDV、PSV、CCA值均明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

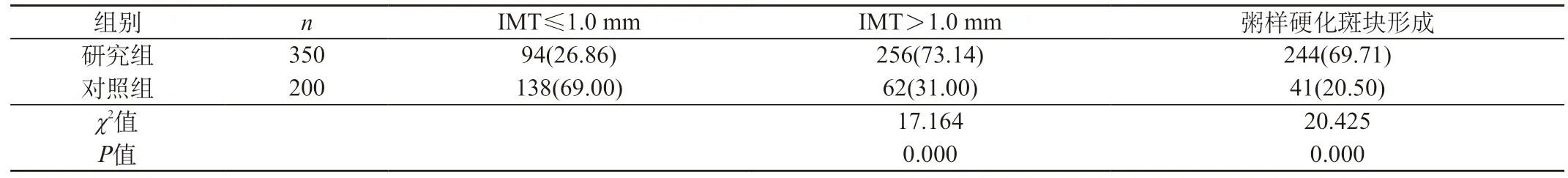

2.2 两组IMT及粥样硬化斑块形成比较 研究组IMT>1.0 mm及粥样硬化斑块形成的比例明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。其中研究组软斑152枚,溃疡斑113枚,硬斑102枚,扁平斑68枚;对照组软斑11枚,溃疡斑0枚,硬斑26枚,扁平斑18枚。

2.3 彩超对缺血性脑血管疾病的诊断效能 以脑血管造影作为金标准,彩超对缺血性脑血管疾病的灵敏度与特异度分别为83.94%、70.41%。

表1 两组颈动脉彩超检测值比较()

表1 两组颈动脉彩超检测值比较()

表2 两组IMT及粥样硬化斑块形成比较[n(%)]

3 讨 论

动脉粥样硬化是一种全身性血管疾病,其病理发展过程为内膜、中膜依次受损,导致IMT增厚,最终形成斑块[6]。糖尿病、高血压、高血脂、吸烟均是动脉粥样硬化的危险因素。颈动脉是动脉粥样硬化的高发部位,一旦发生动脉粥样硬化,动脉管腔狭窄,将会影响脑部的血供、氧供,从而发生脑血管意外。相关研究表明,颈动脉粥样硬化及斑块形成对缺血性脑血管疾病具有重要的预测价值[7]。国际机构发布的数据显示,23%的缺血性脑血管病是与颈动脉粥样硬化有关[8]。在我国,脑梗死患者70%~80%存在颈动脉粥样硬化[9]。

彩超是一种便捷而又廉价的影像学技术,分辨率高,图像质量清楚。EDV、PSV和CCA值能够反映颈动脉血管是否存在狭窄以及狭窄的程度。本研究结果显示,研究组EDV、PSV、CCA值均明显高于对照组(P<0.05)。IMT增厚是早期动脉粥样硬化形成的重要表现。有研究表明,颈动脉IMT每增厚0.15 mm将使缺血性脑血管意外的危险提高近2倍[10]。本研究结果显示,研究组IMT>1.0 mm及粥样硬化斑块形成的比例明显高于对照组(P<0.05)。缺血性脑血管疾病与斑块的性质、数目及部位有密切关系。相关研究表明,颈总动脉分叉处与颈内动脉起始段2 cm内是动脉粥样硬化斑块的好发位置,可能与该处血流冲击较大有关,因动脉粥样硬化斑块引起的邻近动脉狭窄是颈动脉粥样硬化性疾病的有效标志[11-13]。国内有学者提出,斑块的多少与脑血管病危险因素存在显著相关性,丰富的斑块形成、且斑块多分布在颈总动脉分叉处是缺血性脑血管病患者颈动脉粥样硬化的一个特点,相对来说中重度狭窄并不多[14]。斑块的数目在缺血性脑血管疾病患者中显著多于无缺血性脑血管疾病患者。本研究结果显示,研究组的斑块明显多于对照组(P<0.05)。溃疡斑是不稳定斑块,其特点是以脂质为主的软斑,软斑与溃疡斑易发生脱落,从而对动脉远端造成阻塞,导致供血区缺血、梗死,所以是缺血性脑血管疾病的重要危险因素[15]。以脑血管造影作为金标准,彩超对缺血性脑血管疾病的灵敏度与特异度分别为83.94%、70.41%。

综上所述,彩超能比较灵敏地发现颈动脉粥样硬化病灶,是诊断缺血性脑血管疾病可靠的方法。