思维通透:从活动到价值

2020-03-09施丹瑾

施丹瑾

摘要:小学数学教学中,“综合与实践”是促进学生思考的良好载体,能够为学生的思考提供较大的空间。对此,教师可以通过“创生活动—开展实践—优化学习—建构价值”的基本路径,创设引人入胜的情境,驱动、引导宽松自由的“做思”,采取发展性评价,促进积极的反思,让儿童的思维走向通透。

关键词:综合与实践思维通透情境评价反思

皮亚杰认为,只有仔细思考,才会产生有意义的学习,因为学习的结果不只是知道对某种特定的刺激做出某种特定的反应,还是头脑中认知图式的重建。小学数学教学中,“综合与实践”是促进学生思考的良好载体,能够为学生的思考提供较大的空间,因为,它“是一类以问题为载体、以学生自主参与为主的学习活动。在学习活动中,学生将综合运用‘数与代数‘图形与几何‘统计与概率等知识和方法解决问题”。我们可以通过“创生活动—开展实践—优化学习—建构价值”的基本路径,创设引人入胜的情境,驱动、引导宽松自由的“做思”,采取发展性评价,促进积极的反思,让儿童的思维走向通透。

一、在情境中创生活动

活动是一种重要的教育方式,儿童在活动中认识世界、理解事物,不断感受、体验,发展自己的思维、情感。大量的事实证明,当儿童全身心地投入活动时,他们的思维是跃动的、开放的,是通达的、透彻的。在“综合与实践”的教学中,活动的创生是起点与关键。而皮亚杰认为,决定儿童学习的因素是个体与环境的交互作用。我校是“情境教育”的发源地,我们主张以周围世界为源泉,将教学内容镶嵌在多姿多彩的情境中,通过引人入胜的情境促使儿童发现、提出问题,创生活动。

(一)在主题背景下创设情境

主题性大单元活动课程是李吉林情境教育课程的重要组成部分。它从儿童的特点出发,以儿童喜闻乐见的形式,在主题背景下创设活动情境。小学数学教学中,我们要充分利用学科优势,将思维活动与情感活动相融合,促进儿童全面、和谐地发展。例如,在“我爱长江,我爱濠河”主题性大单元活动中,教师提供真实情境,让学生通过丈量、测算、制图等数学化手段,根据有关数据自主编题,展现家乡的沧桑巨变。再如,在“螃蟹乐”主题性大单元活动中,教师巧妙设计,让螃蟹“爬”进课堂,让学生用数学的眼光观察螃蟹,称体重、量身长、估面积、巧计算,探索“蟹”世界的数学“解”。在妙趣横生的主题背景下,活动在情境中创生,知识在活动中运用,思维在活动中提升,童心在活动中荡漾,儿童真正成为学习的主人。

(二)在书本知识中创设情境

现行小学数学教材基于儿童学习心理编写,但是由于学科特点,其中也免不了有枯燥乏味、艰涩难懂的知识性内容。对此,我们要创造性地开展“综合与实践”活动,以促成儿童对数学知识的悦纳和理解。例如,教学《公顷与平方千米》一课,为了帮助学生更好地建立1公顷和1平方千米的表象,我们将课堂移至野外,让学生分组测量近似规则的平面图形的大小,全班手拉手感受、个体步测感受1公顷的大小,目测感受1平方千米的大小。在喜爱的开阔野地上,学生通过观、量、画、想等多种活动,丰富面积单位的表象,不再“过场式”地学习,而是身临其境地感受数学知识。

二、在“做思”中开展实践

“综合与实践”是积累数学活动经验的重要方式。而数学活动经验是“不断经历、体验各种数学过程的结果”,“需要在‘做和‘思的过程中积淀”。没有“做”的基础,就无法更好地认识和理解问题;没有“思”的支撑,就无法综合运用数学知识和方法进行探索和尝试。边“做”边“思”才能通透。可见,在实践活动中,我们应注重给儿童充分动脑、动手、动口的时间和空间,让他们在思维阻滞时,用实验操作打通障碍,用表达交流获得启发,从而在充分參与的过程中“真”经历、“真”体验,“真”学习。

(一)以问题的探索驱动“做思”

儿童在课堂上的探索不是漫无目的的,而必定是在问题的驱动下,进行目标明确的活动。例如,柳小梅老师执教《巧测体积》一课,通过两个问题引导学生体会测量物体体积方法的多样性。(1)怎样测量不规则铁螺丝的体积?教师用著名数学家阿基米德的故事启迪学生寻找解决问题的灵感。学生分组实验测量,在亲身体验中明晰:物体占据一定的空间,把它放入杯中时,就要挤开一部分水,水就上升或溢出了,因此上升或溢出部分水的体积就是这个物体的体积。(2)如果身边没有这些可用于“水测法”的工具,又该怎样测量铁螺丝的体积呢?学生想到通过测量另一个铁块的质量和体积,计算质量和体积的比值,彰显了创造性——可以把求体积的问题转化成测质量的问题,再根据质量和体积的比值(即物质的密度)计算体积。两个精妙的问题引发了两次探索活动,环环相扣,层层深入,帮助学生积累了丰富的数学活动经验,拓展了做与思的空间。

(二)以知识的生长引导“做思”

数学学习本身就是一个“再创造”的过程。将儿童的探索活动与知识的形成过程相统一,此时儿童的发现才是真正有价值的,儿童的思维才能达到通透状态。例如,一位教师执教《奇妙的黄金分割》一课,一改以往的直接告知方式,而从知识产生的历程出发,给出一些著名艺术品的测量数据,让学生自主计算较大部分与整体的比值和较小部分与较大部分的比值。学生惊奇地发现,两个比值近似相等,约为0.618,从而在亲身实践中了解了“黄金比”,感受到美感背后的数学奥秘。

三、在评价中优化学习

“综合与实践”是“以学生自主参与为主的学习活动”。对此,教师的主导作用除了创设情境、创生活动之外,更多地要体现在通过对学习的评价,促进学习的优化上。具体而言,我们要采取发展性评价,关注问题解决和知识技能目标的达成,促进学生数学思维和素养的发展。

(一)注重过程中的即时评价

“评价既要关注学生学习的结果,也要重视学习的过程。”其实,过程中的即时评价更能推动学生思维和素养的发展。例如,《算“24点”》一课,意在加深学生对四则混合运算的理解,提升其运算能力。课上,教师要做即时性评价:首先,根据3张牌的点数计算,评价得出游戏的基本规则;其次,根据4张牌的点数计算,评价启发计算的不同策略;最后,分组开展比赛,评价总结计算活动经验。每一层评价都指向不同的活动目的,在指引课堂推进的同时不断对学生的学习做反馈,帮助学生强化克服困难的意志,建立解决问题的信心,体验获得成功的乐趣。

(二)注重个体的差异性评价

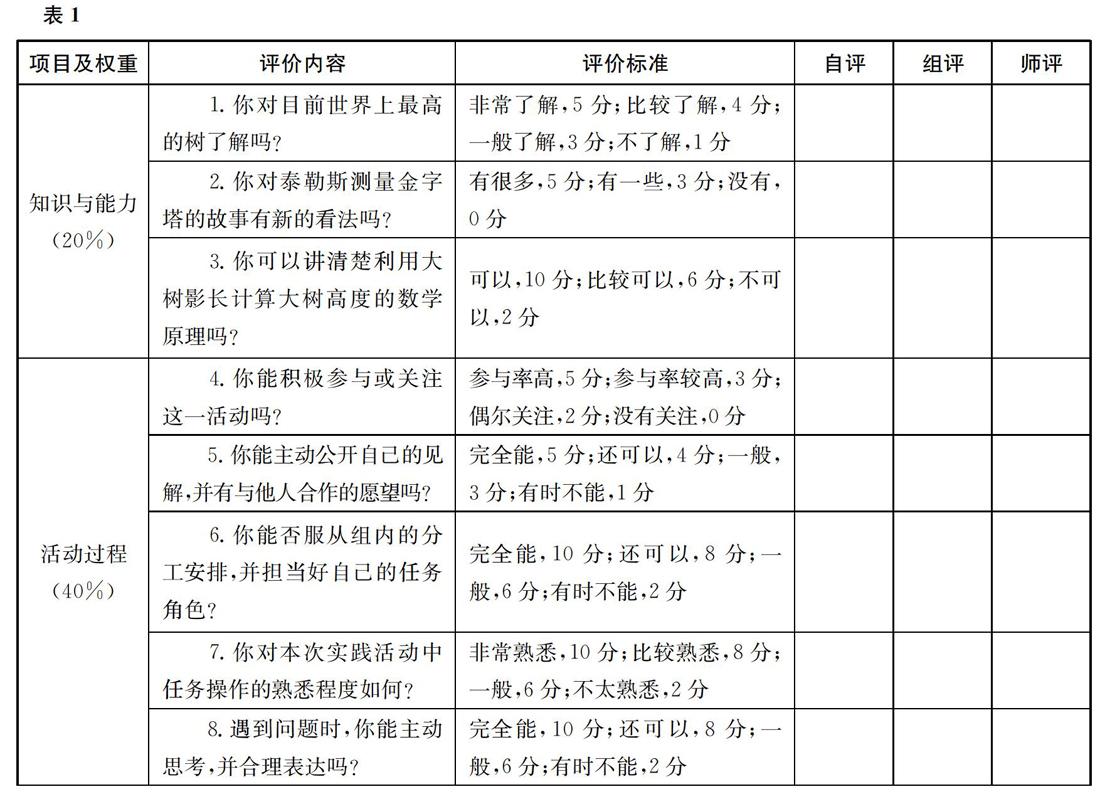

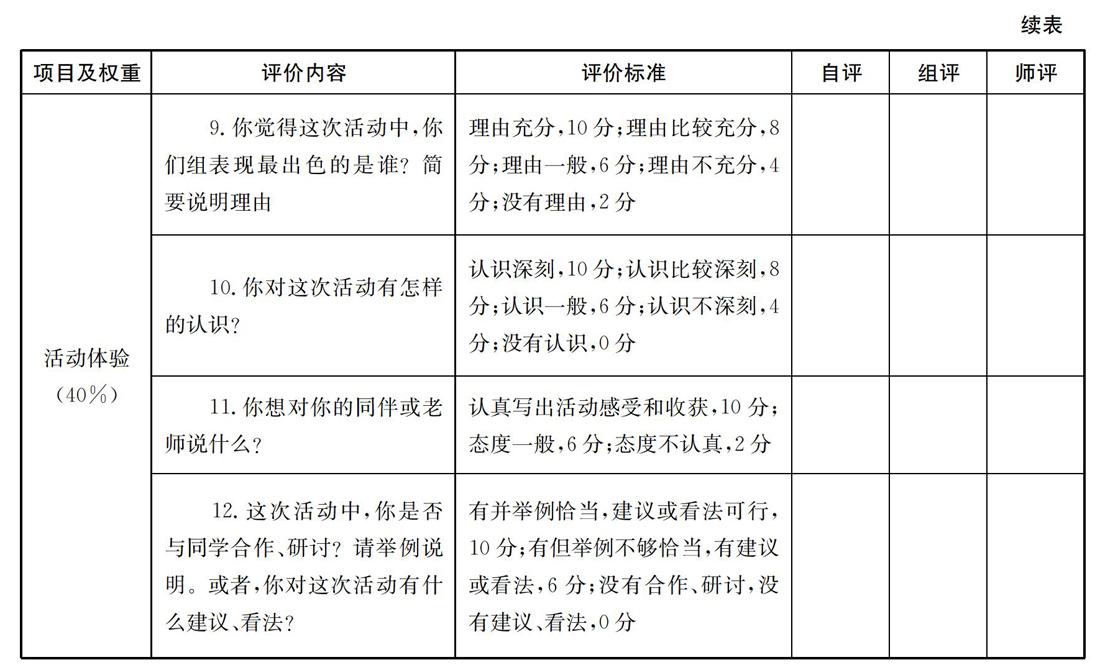

个体的学习是有区别的,每个学生在同样的实践活动中获得的发展存在一定的差异。我们要想办法使这些差异外显,从而更真切、更准确地评价学生的学习。例如,教学《大树有多高》一课,我们设计了学生活动评价量表(见表1),让学生完成活动后自己以及找组长和老师填写。活动过程中,教师观察、记录学生个体的表现,并以此作为评价的基础,阐明学生活动中令人满意或需要改进的地方。在生生、师生的多方评价中,学生能够更加深入地了解自己,并体验到分享与进步的快乐。

四、在反思中建构价值

“综合与实践”活动的目的(价值),不只是获得数学活动经验,还要让经验沉淀下来,获得提升。为此,学生完成活动后,教师要促进学生不断反思自己的学习活动,“按其所依据的基础和进一步推导出的结论,对其进行主动的、持久的和周密的思考”,从而总结提炼,产生新的认识,赋予学习活动新的价值。

(一)从知识本源中反思生成新的知识

教师可以促进学生对实际的情境大胆地质疑问难,追寻知识的本质和源头,以便了解相关知识的形成背景、知识之间的内在关联以及所蕴含的数学思想,从而生成新的知识。例如,教学《间隔排列》一课,学生从手帕与夹子、兔子与蘑菇、篱笆与木桩情境中发现了一一对应的关系,从而发现了间隔排列的规律,知道了两种物体一个隔着一个地排成一行时,它们的数量可能相等,也可能相差1。然后,教师要求学生反思间隔排列问题,自主创造间隔排列图形,巩固间隔排列规律。这时,学生从间隔排列概念中生发了新的问题:如果不是一一对应,而是在中间添一些其他图形,又会产生什么新的规律呢?于是,教师引导:两种物体可能是一个隔着几个或几个隔着几个地排成一行,类似地,我们可以把“一个和几个”或“几个和几个”看作一组(圈一圈),来寻找相应的规律——实际上,这就是我们接下来要学习的周期问题。由此,学生抓住了知识的本源,生成了新的知识——周期排列规律。

(二)在探索过程中反思生成研究方法

教师还可以促进学生对探索的过程做反思,总结提炼其中研究问题的方法。基于具体、鲜活的探索活动,学生所获得的研究方法是内化了的、可迁移的。例如,教学《钉子板上的多边形》一课,学生观察、比较内部有1枚钉子的多边形,算出每个图形的面积,数出各个图形边上的钉子数,发现了图形面积与钉子数之间的关系,进一步提炼出规律并且用含有字母的式子表示。然后,教师要求学生反思这一探索过程,明确相应的研究方法。接着,让学生运用得到的研究方法,探索内部有2枚、3枚、4枚……或没有钉子的多边形的相关规律,巩固、强化所形成的研究方法。

本文系江苏省教育科学“十三五”规劃立项课题“小学数学‘为思维通透而教课堂模式孵化实践研究”(编号:D/2018/02/17)的阶段性研究成果。

参考文献:

[1] 沈重予,王林.小学数学内容分析与教学指导[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2015.

[2] 顾娟.为思维的通透而教——我在数学情境教学上的追求与实践[J].小学数学教师,2016(5).

[3] 约翰·杜威.我们怎样思维·经验与教育[M].姜文闵,译.北京:人民教育出版社,2005.

[4] 蒋红.追根溯源,还知识以本源——《教学月刊·小学版(数学)》2019年第11期导读有感[J].教学月刊·小学版(数学),2020(1/2).