城市形象与城市旅游竞争力研究述评

2020-02-16李枝秀邹媛媛

李枝秀 邹媛媛

[提 要]近年来,旅游业在城市发展中占据了显著地位。回顾1998-2019年国内外城市形象和城市旅游竞争力的相关文献,从概念内涵、研究方法、研究内容等几个方面来总结这两个领域的研究现状,进一步探讨二者之间的联系。研究分析发现,城市形象与城市旅游竞争力的研究已获得大量成果,但理论框架还不够完善,部分量化指标需要重视有效性,研究内容动态性要加强。并且,二者之间已存在间接性的研究交叉,研究视角过于微观和单一,须从全局的层面去理清城市形象与城市旅游竞争力的关系及推演规律。

[关键词]城市形象;城市旅游竞争力;旅游

[作者简介]李枝秀(1976—),女,南昌大学艺术与设计学院教授,博士生导师,研究方向为环境设计理论与实践研究;邹媛媛(1996—),女,南昌大学艺术与设计学院硕士研究生,研究方向为环境设计理论与实践研究。(江西南昌 330000)

[基金项目]江西省社会科学“十二五”规划重点项目“城市旅游竞争力与城市公共空间整体性建构研究——以南昌市为例”(15YS31)

一、研究背景和文献概况

城市是现代社会精神文明和物质文明的综合载体,被赋予了各种不同的职能。城市形象是一座城市的“標签”,其早已成为国内外学者的热门研究课题。而伴随着全球旅游业的竞争愈发激烈,空间格局日趋复杂,城市作为当今旅游产业发展的关键依托,每座城市为了提升其旅游竞争力以占领市场份额都竭尽全力。尽管城市旅游竞争力和城市形象研究大多是各自向前推进,但不可否认的是,其背后隐藏着密切的关联。目前,旅游市场以旅游产品为导向的传统竞争模式已经逐渐向以“形象”为风向标的现代模式过渡,其中较多学者从城市形象中分离出城市旅游形象为子系统展开研究,提出打造优质且独特的城市旅游形象是提升城市旅游竞争力的关键环节。那么在旅游产业与其它多产业融合发展的背景之下,城市形象中的整体体系是否会直接或间接对受众的旅游行为产生影响?因此,本文通过回顾城市形象和城市旅游竞争力的国内外文献,围绕着两个研究领域的概念内涵、研究方法、研究内容进行梳理,探讨城市形象和城市旅游竞争力未来联合研究的发展可能性。

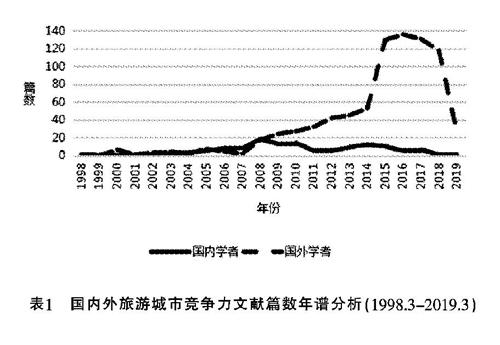

笔者首先在CNKI检索平台以“城市形象”和“城市旅游竞争力”为主题词,在核心期刊和CSSCI期刊内进行跨库检索(截至2019年3月31日),检索到的中文文献数量分别有992篇和127篇。其次英文文献在“web of science 核心合集”数据库中,以主题词“‘urban image OR‘city image”和“destination tourism competitiveness”进行检索,分别获得429篇和812篇。从发文的总体情况(表1)上看,对于城市旅游竞争力这一理论概念,国外学者的关注度高于国内学者,并且目前仍然保持高度活跃讨论的状态。尤其自2015年起,西方学者对城市旅游竞争力的研究更是从多个维度展开。通过城市形象的检索结果发现,从20世纪末以来,国内外学者都在持续关注并对城市形象进行深入的探讨和研究。从文献数量上看,近几年国内外研究近乎持平,已积累了丰硕的成果。

二、城市形象研究概述

(一)概念界定及内涵

由于社会发展的差异,中国与西方经历的城市化演变进程并不一致。美国学者Kevin Lynch就对城市形象深入研究,其著作《the image of the city》中提到,城市形象的物质形态可以归纳为五种元素—道路、边界、区域、节点和标志物。此后,城市形象从多个维度被展开研究[1]。

1.概念。形象本质上是动态的,横向观察城市形象这一概念,学者们有各自不同的解读,可大致分为两类:第一类,城市形象是城市特征(包括物质元素和非物质元素)的外在表现[2]。第二类,城市形象是一个内外部公众对该城市的综合实力、外显活力和未来发展前景的复合评价和整体印象[3]。

2.内涵。国内外对城市形象尚且没有一个统一的定义,关于其内涵的研究也是百家争鸣。梅保华总结的十分全面,他认为城市形象是一个多面结构,从外向里有三个体块,首先是物质方面,大致包括市景观、基础设施以及社会经济状况和公共秩序等;其次是管理方面,包括了城市中各级各类的制度与服务;最后是思想方面,例如城市居民以及社会风气等[4]。何靖从文化角度出发,指出城市形象是地域文化的载体[5]。杨章贤也认为,城市形象就是城市文化在城市景观上的显现[6]。从受众的角度分析,Luque-Martínez认为城市的内涵分为两个部分,一个是认知元素,一个是情感元素[7]。尽管学者们有不同表述,但大体上都涵括了城市基础设施、文化特色、城市中个体的行为与思想等内容。

(二)研究现状

1.研究内容。当城市形象作为单独学科研究时,早期的研究内容包括搭建概念框架、分析其影响因素及形成机理和作用,之后开始转向对某一特定城市进行案例实证研究。值得关注的是,Shaked Gilboa认为城市形象概念多样化导致了每一个衡量标准和原来一部分相对应,但部分有所不同,因此许多形象研究目前都缺乏有效性或是泛化,他重新建立一个基于理论的多维综合评分量表来衡量城市居民和游客之间的城市形象影响因素,研究发现这两个群体都有安全、私人服务和市政服务的共同维度[8]。

从多学科角度来研究城市形象时,主要集中在四大范畴。首先,城市形象初步研究都是从城市规划与管理出发,例如陈俊鸿提出,城市规划必须对城市形象进行设计,通过结合城市管理理论和现代设计观念的整体性运作[9];其次,在市场营销视域下,城市形象成为一种商业品牌,根据市场需求来定位城市形象,创建城市品牌。从二十世纪九十年代起,张鸿雁教授就阐述了CI(企业形象)战略导入中国城市的必要性,随后大批学者以这条路径为方向展开研究,并且逐渐开始关注形象传播机制。由于信息时代的传播媒介快速更迭,又要把优质的城市品牌推广出去,城市形象传播成为了时下的热点话题;第三,文化范畴。王伟年分析得出文化产业主要是从活动的开展、产品的研发、文化设施的建设等方面影响城市形象建设[10]。第四,从旅游视角上看,城市是现代旅游重要的目的地,优质的城市形象是城市旅游开展的依托。Pike对1973-2000的142篇目的地形象研究发现,有23篇考察了旅游背景[11]。可以看出,国外学者更早地探究形象对于旅游发展的重要性。但目前,更多的国内学者借鉴了国外旅游目的地形象和其它学科的研究理论,并且将城市旅游形象作为城市形象的下属分支对个体案例策划分析。

2.研究方法。从早期国外的研究来看,Kevin Lynch使用“心理地图”受到众多学者的广泛认可,随后逐渐开始用结构化分析来进行城市空间构造,其数据分析的方法主要采用Network analysis网络分析法、Conjoint analysis联合分析法、聚类分析等。国内学者的成果大多为质性研究,运用内容分析、个案研究等,如姚刚对徐州市的相关资料运用了扎根理论进行深入分析,最终得出一个良好的城市形象定位[12]。

综合比较,城市形象在国内外的研究交叉融合了多种学科,从社会学、城市规划学、营销学、传播学、心理学等,从物质要素规划转变到观念要素营造及感知,研究范围逐渐扩展,研究视角逐渐细分。

三、城市旅游竞争力研究概述

(一)概念界定及内涵

二十世纪后期,伴随着城市旅游业迅猛发展,大部分学者将城市作为旅行“目的地”来深入研究。Crouch建立竞争力框架来研究旅游产业和社会繁荣之间的关联[13],他指出目的地旅游竞争力是一种能提高目的地居民生活水平和生活幸福指数的能力。但Dwyer研究认为目的地旅游竞争力是一个整体的概念,它包括汇率变化的价格差异、旅游部门的生产力层级以及能够影响其吸引力或者是其他方面的定性因素[14]。Abreu Novais则是在理解目的地竞争力这一复杂的概念中加入现象学的方法,从利益相关者的角度揭示了三个相关的层次概念:目的地竞争力是对目的地的一种感知,目的地竞争力是经济效益以及目的地竞争力是一个长期的过程[15]。

国内学者对竞争力的研究略晚于西方国家,且主要是从市场和管理的角度来解释其涵义,如认同度比较高的苏忠伟的观点,其研究指明“城市旅游竞争力是指在旅游产业本身素质和城市旅游环境的综合作用下,通过旅游企业在旅游市场上销售其产品而反映出来的持续发展壮大的能力,具体表现在表层的旅游产品竞争力、操作层的旅游企业竞争力和内因层的旅游生产要素竞争力等三个层面上”[16]。李树民[17]、莫洪帮[18]和王琪延[19]等也认为竞争力是必须与参照物比较研究的,城市旅游竞争力的概念是一个城市与其他城市的旅游表现进行对比,最终显现的比较优势以及城市整体素质。

(二)研究现状

1.研究内容。几十年来,城市旅游竞争力的研究对象从单个城市逐渐向区域城市群落转变,但研究内容仍然主要围绕着三个主题:影响因素的变化、测度及应用、城市提升策略和建议。

首先是影響因素。Dwyer指出在以往的研究中,学者们没有站在目的地的角度上衡量哪些竞争力要素对游客的选择具有决定作用[20]。这一观点提出后,国内外许多学者开始分析旅游目的地竞争力的主要影响因素,并且普遍认为不能归结于一小部分决定因素。周常春的研究发现,这些影响因素具有相对性和绝对性,相对性因素的作用可能会发生变动,包括旅游景区、城市道路交通、住宿、餐饮及购物娱乐。而绝对性因素比较稳定,如区位要素、形象要素、政策要素[21]。Crouch将旅游竞争力属性分为五部分,其中目的地核心资源和吸引物是旅游竞争力的基石,并且这些属性在不同区域内发挥的影响各自不同[22]。

其次是测度及应用。为了科学地测度城市旅游竞争力,建立一套适用的评价综合指标体系成为了该领域的研究热点。在国内,苏伟忠对评价体系进行初次探索,从经济效益、旅游发展潜力、旅游环境支持力三个方面细分指标,构建评价体系后分别对北京、南京、西安与郑州进行实例分析[23]。之后,孙黄平为了比较城市群与城市群之间的旅游竞争力,从基础竞争力、发展竞争力、环境竞争力、联系竞争力构建了新的综合指标体系[24]。但Maz anec提出对其指数的解释力和预测能力的质疑。一个复杂的指标体系需要考虑很多方面[25],不是一个单纯的经济指标,而需要在其对应性、适用性和量化性方面给予更多的关注。因此,Mendola则是提供了有助于验证旅游业竞争力指标有效性的系统方案[26]。

最后是提升策略和建议。不同竞争力水平的城市应根据自身的旅游资源及城市经济、文化环境确定不同的竞争策略,大致分为三个方向。一是增强城市的公共基础设施。无论是资源禀赋或是匮乏的城市,良好的城市功能和服务是旅游发展的奠基;二是建立更广阔的旅游空间格局,现代城市旅游市场正在朝向全区域旅游转变,例如,吴志军建议湘赣两省的城市以湘赣整体为支撑品牌,以精品景区主体路线为联系纽带,充分激发旅游市场潜在消费能力,提高旅行者对目的地的旅游感知水平[27];三是塑造差异化形象,进行城市宣传营销。Crouch在研究中强调了形象和声誉在目的地旅游竞争力的重要性。李鹏升以及众多学者都认为独特以及可识别性高的旅游形象是旅游的核心竞争力,会直接影响到旅游者的旅游决策行为[28]。

2.研究方法。在研究方法上,国内外学者大多为定性和定量分析综合的研究模式,首先根据影响因素对某个城市或者区域城市的旅游竞争力构建评价指标体系,其次通过不同的研究方法来评价其指标的适用性,其方法主要有:一是模型分析法,如De Keyser╞Vanhove 模型、BP神经网络模型、钻石模型等。二是数量分析法,如因子分析法、聚类分析、TOPSIS法、数据包络分析、熵值法、专家评析法、灰色关联分析法、AHP层次分析、主成分分析法等。此外,也有学者将生态位理论、核心边缘理论和现象学引入竞争力研究中,研究方法十分广泛。

因此,综合上述成果可以看出,纵向上看,城市旅游竞争力对旅游市场的研究更加细化,逐渐重视软性指标的权重,从横向观察,城市旅游竞争力的研究涉及到城市各个部门的发展成果,并且竞争力的发展是动态的,在不同阶段的经济和社会发展状态下需要更换新的相关指标体系,确定其结果的有效性。

四、城市形象与城市旅游竞争力交叉研究概述

随着城市化进程加速,旅游产业表现出巨大的包容性,其吸引要素从传统自然风光资源到现代城市设施。旅游形式从团队集体活动到散客自由出行,并且部分游客更倾向于感受当地文化,寻找本地居民的生活方式。旅游性质也包含了休闲娱乐、探亲访友、商务旅游等。因此,目标受众在旅游体验中感受到形象并不单单是旅游形象因素,而是渗透在城市整体形象中。城市形象与城市旅游竞争力的研究虽未有直接的联系,但通过回顾以往的文献,拨开二者隐藏的研究脉络,可以发现其研究内容的交叉部分。

(一)城市形象与城市旅游形象研究趋向一致

城市旅游形象塑造成为众多地区提高旅游竞争力而采取的发展战略手段之一。近年来,随着大众旅游的兴起,旅游涉及要素扩增,城市旅游形象与城市形象的关系也受到学者们的关注。夏文英最早提出城市形象中的旅游导向性。并指出二者的主体都是公众,每个人都可能成为旅游者,研究对象都为城市,其研究内容都涵盖了城市的外观和内涵,二者定位的指导思想指向一致,该学者认为旅游导向是城市形象中一个新的发展趋势[29]。之后,白凯通过分析以往的研究文献得出城市形象与旅游目的地形象二者在研究中的核心内容、基本方向、方法与发展外阴动力基本上趋向相同的结论,并且趋同大于分野[30]。因此,陶玉国搭建一个结构方程模型,以徐州为实例检验模型,研究结果得出城市形象要素中的居民素质以及城市特质对旅游背景下的服务认知、忠诚度和满意度产生了影响,他认为城市旅游形象的研究不仅要考虑旅游产业要素,更需要从城市形象的层次来分析,使得研究更加全面[31]。

(二)城市形象是提升城市旅游竞争力的有效途径

李淑娟提出城市旅游竞争力的未来发展趋势可从主观层面分析,例如讨论游客对旅游地的满意度以及吸引力影响因素等[32]。随后,谢双玉等学者借鉴心理学和旅游相关理论对城市形象感知和旅游满意度的关系构建理论模型和假说验证得出,城市形象感知中的认知因素和情感因素都间接影响着旅客满意度[33]。李瑞在研究调查中,对国内七个著名旅行城市进行分析发现,公众对于城市形象感知和旅游吸引力感知的关系呈正相关,并且城市形象对于旅游吸引力有推动作用[34]。Hong-bumm也通过研究发现,城市形象中的动态、具体、静态三个维度均对城市旅游者的回访意愿产生了积极的影响[35]。

由此可见,城市形象可对城市旅游竞争力产生正面的影响,二者深入联合研究有现实的必要性。

五、述评与展望

当前,由于人们对旅游需求的增加,国内外大城市都在开始采取更加多维的方法去管理城市资源,找准城市形象定位,激发旅游活力,增强城市旅游竞争力。尽管本文只回顾了近二十多年来的文献,但不难发现,国外学者的研究成果明显领先于国内的研究,且国内学者大多沿用了他们的研究模式与方法。梳理国内外学者对城市旅游竞争力和城市形象的研究历程,将结论归纳为以下几个方面:

一是从概念内涵上看,城市形象和城市旅游竞争力的概念界定均未有统一的说法,由于两者结构的复杂性,许多研究从多方面来理解其内涵。但是两个领域依旧需要建立一个接受度广泛的逻辑系统和完善的理论体系。

二是从研究方法的选择上看,就目前而言,部分使用量化评价的研究存在一定局限性,在指标中,太过于强调参考有经济价值的数据。因此,这些构建的指标需要权衡其本身的适用性和全面性。

三是从研究内容上看,外国学者采用多视角融合多学科的内容,这一点值得国内学者参考和借鉴。此外,在未来的研究中,考虑到城市形象和城市旅游竞争力的影响因素都会发生动态变化,对具体城市分析之后经过一段时间需要对其各个部分进行再思考,找出不合时宜或是已经失效的决定因素十分重要。

四是从二者研究交叉内容上看,城市形象研究在城市旅游中有着显著的地位,而城市旅游竞争力作为城市旅游整体水平的评估,必然与其产生有效的交集,目前更多的是从微观视角出发建立单向的模型,没有直接建立二者双向性的联系框架。但值得肯定的是,城市形象与城市旅游竞争力的学科交叉有利于摆脱二者固有的研究模式,其相互讨论具有重要的研究价值。积极的城市形象包括有素质的居民形象,而居民对游客态度的好坏,影响着城市旅游竞争力的优劣。有差异化的城市形象,帮助该城市在旅游竞争中崭露头角,展现其独特的文化精神,保持城市整体吸引力,使旅游业可持续发展。因此,在之后的研究中可从更宏观的视角关注二者之间的双向关系,以及多角度建立量级评定,得出城市形象发展与城市旅游竞争力的演变规律。

综上分析,国内外学者对于城市旅游竞争力和城市形象的单独研究都收获了丰硕成果,两者的研究脉络也逐渐显现出来。本文通过对近年来的国内外文献回顾,抛砖引玉提出一个新的研究发展方向,希望未来能够给学者研究提供一定的参考和指引作用。

[参考文献]

[1](美)凯文·林奇,著.方益萍,何晓军,译.城市意向[M].北京:华夏出版社,2017.

[2]李广斌,王勇,袁中金.城市特色与城市形象塑造[J].城市规划,2006,(2).

[3]李珍刚.我国城市形象建设初探[J].社會科学,1997,(2).

[4]梅保华.关于城市形象问题的思考[J].城市问题,2002,(5).

[5]何靖.基于地域文化的现代城市形象塑造与传播——以江苏徐州市两汉文化为例[J].商业时代,2014,(7).

[6]杨章贤,刘继生.城市文化与我国城市文化建设的思考[J].人文地理,2002,(4).

[7]Luque-Martínez T, Del Barrio-García S, Ibá?ez-Zapata J?, Rodríguez Molina M?. Modeling a citys image: The case of Granada[J]. Cities, 2007, (5).

[8]Al-Ghamdi SA, Al-Harigi F. Rethinking Image of the City in the Information Age[J]. Procedia Computer Science, 2015, (65).

[9]陈俊鸿.城市形象设计:城市规划的新课题[J].城市问题,1994,(5).

[10]王伟年,刘志勇.文化产业对城市形象构建的影响探析[J].江西社会科学,2006,(7).

[11]Pike S. Destination image analysis — a review of 142 papers from 1973 to 2000[J]. Tourism Management, 2002, (23).

[12]姚刚,刘纪元,刘文青.基于扎根理论的城市转型中的城市形象定位研究——以徐州市为例[J].现代城市研究,2014,(2).

[13]Crouch GI, Ritchie JRB. Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity[J]. Journal of Business Research, 1999, (44).

[14]Dwyer L, Forsyth P, Rao P. The price competitiveness of travel and tourism : a comparison of 19 destinations[J]. Tourism Management, 2000, (21).

[15]Abreu Novais M, Ruhanen L, Arcodia C. Dest ination competitiveness:A phenomenographic study[J]. Tourism Management, 2018, (64).

[16]苏伟忠,杨英宝,顾朝林.城市旅游竞争力评价初探[J].旅游学刊,2003,(3).

[17]李树民,陈实,邵金萍.西安城市旅游竞争力的比较研究[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2002,(4).

[18]莫帮洪,杨剑川.城市旅游竞争力分析框架初探[J].社会科学家,2005,(S2).

[19]李淑娟,王肖,隋玉正.基于生态位理论的山东省城市旅游竞争力评价及空间格局研究[J].地域研究与开发,2017,(5).

[20]Dwyer L, Kim C. Destination competitiveness: Determinants and indicators[J]. Current Issues in Tour ism, 2003, (5).

[21]周常春,保继刚.肇庆城市旅游竞争力研究——兼论城市旅游竞争力的分析框架[J].地域研究与开发,2005,(2).

[22]Crouch GI. Destination Competitiveness: An Analysis of Determinant Attributes[J].Journal of Travel Research, 2011, (1).

[23]苏伟忠,杨英宝,顾朝林.城市旅游竞争力评价初探[J].旅游学刊,2003,(3).

[24]孙黄平,张允翔,申鹏鹏,等.基于熵权集对分析的新阶段城市群旅游竞争力研究——以长三角城市群为例[J].资源开发与市场,2017,(2).

[25]Mazanec JA, Ring A. Tourism destination competitiveness: Second thoughts on the world economic forum reports[J]. Tourism Economics,2011,17(4).

[26]Mendola D, Volo S. Building composite indicators in tourism studies: Measurements and applications in tourism destination competitiveness[J]. Tourism Management, 2017, (59).

[27]吴志军,胡亚光.湘赣两省地级市旅游产业综合竞争力评价与聚类分析[J].经济地理,2017,(5).

[28]李鹏升,李悦铮,江海旭.沈阳经济区城市旅游竞争力评价研究[J].资源开发与市场,2014,(2).

[29]夏学英.论城市形象的旅游导向性[J].经济地理,2002,(5).

[30]白凯,赵安周.城市意象与旅游目的地意象研究中的趋同与分野[J].地理科学进展,2011,(10)

[31]陶玉国,赵会勇,李永乐.基于结构方程模型的城市旅游形象影响因素测评[J].人文地理,2010,(6).

[32]李淑娟,王肖,隋玉正.基于生态位理论的山东省城市旅游竞争力评价及空间格局研究[J].地域研究与开发,2017,(5).

[33]谢双玉,刘琪,龚箭,等.城市形象感知對旅游满意度的影响——基于武汉市旅游者的调查分析[J].地域研究与开发,2019,(2).

[34]李瑞.宁波城市形象与旅游吸引力公众认知分析与对策[J].经济地理,2009,(11).

[35]Hong-bumm K, Sanggun L. Impacts of city personality and image on revisit intention[J]. International Journal of Tourism Cities, 2015, (1).

[责任编辑:刘 斌]