心房颤动患者参与抗凝治疗决策冲突的质性研究

2020-02-06谢梦珂杨巧芳阙静郭凤娟延明鑫

谢梦珂,杨巧芳,阙静,郭凤娟,延明鑫

(1.河南中医药大学 护理学院,河南 郑州 450046;2.阜外华中心血管病医院 护理部,河南 郑州 451464)

心房颤动(简称房颤)是临床上最常见的心律失常,发病率高且呈逐年增高趋势,发达国家患病率为1%~2%[1],我国患病率为0.77%[2]。血栓形成是房颤最严重的并发症之一。研究[1]显示,房颤患者脑卒中发生率较普通人群高5倍,严重影响患者生活质量甚至危及生命。抗凝是房颤患者重要治疗方案之一,应用华法林或非维生素K拮抗剂口服抗凝药(non-vitamin K antagonist oral anticoagulants,NOACs)可明显减少血栓栓塞事件。抗凝策略的选择对于抗凝效果起着重要作用,而面对出血与血栓形成的风险权衡,患者在抗凝策略选择时存在一定的决策冲突[3]。决策冲突具体可表现为决策延迟、决策后悔等[4]。国外关于房颤抗凝决策相关研究开展较多[5-6],而国内研究刚刚起步,且文献多为量性研究[7]。本研究采用质性研究的方法,从患者的角度深入了解其决策体验及影响抗凝治疗决策冲突的因素,旨在为制定个性化的决策辅助方案提供依据。

1 对象与方法

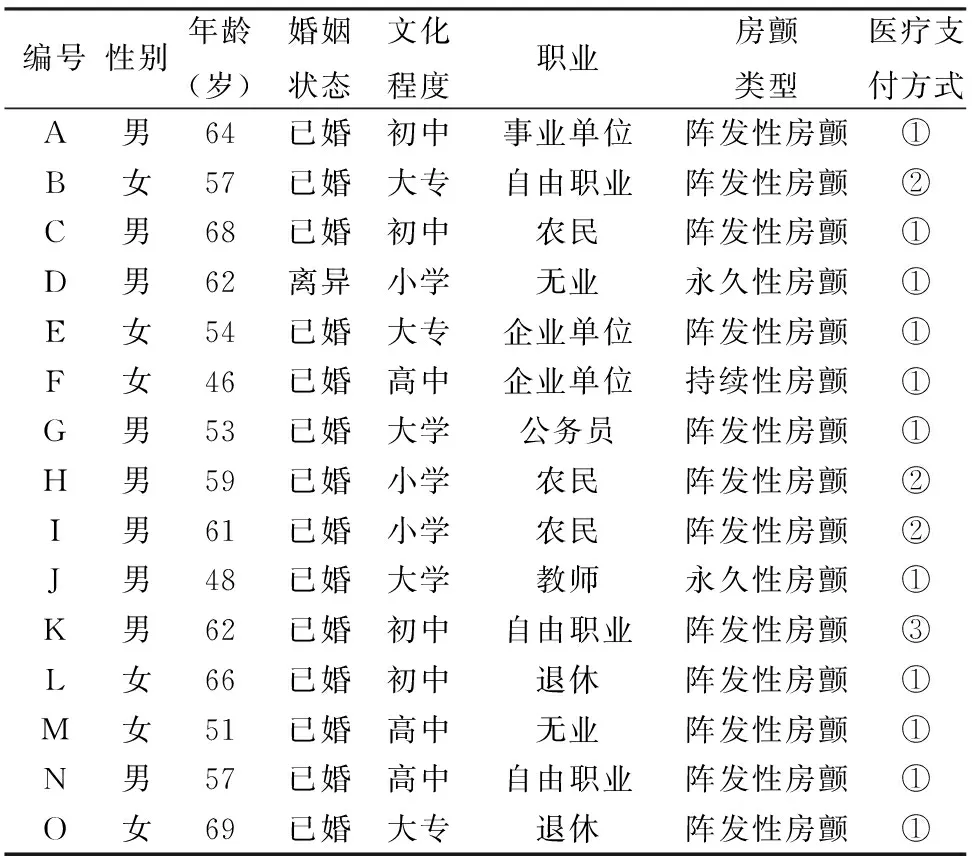

1.1 研究对象 2019年3-11月,采用目的抽样法选取郑州市某三级甲等心血管病医院住院治疗的房颤患者为研究对象。根据欧洲心脏病学会房颤指南[8]和中国心房颤动患者卒中预防规范[9]制订纳入标准:(1)确诊为非瓣膜性房颤且病程超过1个月;(2)年龄≥18岁;(3)愿意参与抗凝治疗且时间超过1个月;(4)有基本的理解交流能力并同意参与本研究。排除标准:合并恶性肿瘤或其他严重器官功能障碍者。本研究通过医院生命科学伦理委员会审查。最终访谈患者15例,受访者的一般资料见表1。

表1 受访者的一般资料(N=15)

1.2 研究方法

1.2.1 确定访谈提纲 依据研究目的查阅国内外相关文献[5-7],由副高级职称、从事心血管专业工作10年以上的护理专家2名,教授职称、从事护理教学工作15年的硕士生导师1名及课题组具有3年质性研究学习经历的研究生2名,共同讨论后初步拟定访谈提纲,选取2名患者预访谈后再次咨询专家意见审核修改,确定访谈提纲,包括:(1)请问您是否了解房颤这个疾病,谈一谈您对房颤的看法可以吗?(2)您在进行抗凝药物选择时是如何做决定的呢?(3)您在选择抗凝药物的过程中遇到哪些困难呢?(4)您在选择抗凝药物时得到过哪些支持呢?(5)这些因素(困难和支持)是如何影响您做决定的呢?

1.2.2 资料收集方法 采用半结构式访谈法,访谈前由护士长引荐,研究者向受访者介绍本次访谈的目的与意义,征得同意后开始访谈并录音,访谈地点均为医院内相对安静的诊室或示教室。访谈中观察并记录患者的语气、语调、表情及动作等非言语行为,综合采用提问、倾听、回应、追问和重复等访谈技巧,鼓励患者表达自己的真实观点和感受,营造轻松的气氛;考虑患者身体状况,一般用时20~40 min。当访谈资料饱和、不再出现新的主题时结束访谈,共访谈15名患者。所得录音资料仅限于本次研究使用。

1.2.3 资料分析方法 将受访者依次编号为A~O,每次访谈结束48 h内,研究者将录音资料转录为书面文字资料,书写反思日记,以便及时调整访谈策略。采用Colaizzi 7步分析法[10]对转录资料进行分析,由2名研究者分别分析同一份资料,对比2名研究者归纳的主题是否一致,对有异议的地方展开讨论,听取专家意见,直至确定最终主题,最后返回受访者处核实,确保结果的准确性。

2 结果

2.1 房颤患者参与抗凝治疗决策冲突的体验

2.1.1 决策不确定感高 患者在选择抗凝治疗时的表现各不相同,治疗的风险和益处,以及两类抗凝药物的不同特性,均会加重患者的不确定感。H:“吃华法林时要特别留意饮食,新型抗凝药对肾功能又有要求,所以我很纠结选哪一种药物。”N:“听医生说,新型抗凝药与华法林相比引起脑出血的风险更低一点,也不用定期去医院复查,但医生也说这类药一旦引起出血,没有可以有效对抗的药物,所以我还要再考虑考虑。”

2.1.2 决策过程中负性情绪突出

2.1.2.1 决策焦虑 部分患者在面对抗凝药物决策时,承受着较大心理压力,极易产生焦虑不安的情绪。K:“我不知道该选哪个,你(医生)不能直接告诉我吃什么药吗?为什么要让我选择。”N:“医生让我尽快选择抗凝药开始治疗,可我还没选好……生病了还那么多事(表情不耐烦)。”

2.1.2.2 担忧不良结局 多数患者在进行决策时,因放大药物的副作用而出现决策冲突,担心错误的选择会导致不良结局。G:“医生告诉我,两类抗凝药都各有风险和好处,我不敢确定选了某种药之后,它的不良反应会不会发生在我身上,因此比较矛盾。” F:“吃华法林之后,我的月经出血量增多,生理期延长,看过医生之后才知道是吃药的原因,我很担心,所以我想着要不要换一种抗凝药。”

2.1.2.3 对决策后果失望 决策冲突的出现易引发患者对药物疗效的不满,产生或加重对治疗的失落和无望感,从而产生自暴自弃的心理。K:“(抗凝药)选来选去,也没什么用,还是老样子,随便吧。”G:“之前还总是将化验结果微信拍照给医生看,看能不能减量,一直减不下去,就换了贵的(抗凝药),结果还是那样。”

2.2 房颤患者参与抗凝治疗决策冲突的影响因素

2.2.1 个人健康素养不足

2.2.1.1 疾病及药物知识缺乏 多数患者对房颤疾病本身及抗凝治疗心存困惑,且对自身疾病的了解程度不足、未意识到抗凝治疗及定期监测国际标准化比值(international normalized ratio,INR)的重要性,甚至出现自行停服抗凝药现象。C:“医生只告诉我得了房颤,需要用抗血栓的药;但什么是房颤,它为什么会导致血栓,抗凝药必须使用吗?这些问题我并不是十分清楚,更何况让我选择抗凝药呢!” D:“吃华法林时医生要求3/4片,我看成了3~4片,吃完之后牙龈出血、小腿上的血管都胀开了,去医院才知道是剂量用错了,想换一种安全性高点的抗凝药,但害怕再次出现这种情况,所以心里特别没底。”

2.2.1.2 信息获取渠道有限 访谈中患者对疾病新的治疗进展表现出极大的兴趣,疾病信息多通过医护人员、网络或同伴交流获取,有限的渠道不能满足患者决策知识需求。B:“我想多了解一点关于两类抗凝药的作用和不良反应,之前医生给我解释过,可是我不太明白,又不会上网,所以我很茫然。”M:“医生工作太忙,我不好意思去打扰他,只能与有相同情况的病友交流,但每个人情况不一样,所以选择的时候还是有困难。”

2.2.1.3 甄别信息能力不足 患者不具备医学知识,难以辨别信息真伪,导致做出选择时出现决策延迟。M:“微信推送的一些健康知识跟医生讲的不太一样,我也不知道谁对谁错,不敢轻易做决定。”J:“网上关于我这个病的虚假广告太多了,说法也不一样,我又不懂医学,根本分不清真假……”

2.2.2 对医方缺乏信任 就诊过程中,当不同的医生所采取的抗凝治疗方案不一致时,会导致患者决策时的不信任感增强。I:“之前在当地医院,医生不建议我用新型抗凝药,可这里的专家说可以用,我也不知道该听谁的。”E:“我吃华法林后出血情况比较严重,医生建议吃新型抗凝药会更好,我觉得医生让我吃这么贵的药是为了拿提成,所以我不知道要不要换药。”

2.2.3 社会支持不足

2.2.3.1 经济条件有限 访谈中多数患者提到,在进行抗凝治疗决策时会考虑经济因素,对于经济条件欠佳的患者,NOACs的选择受到限制,性价比较高的华法林仍然是首选。A:“新型抗凝药一片都要几十块钱,每个月都是一笔不小的花费,超出了我的经济承受能力,所以我很纠结到底要不要选择这个药。”K:“医生说新型抗凝药效果更好,但是价钱要比普通药物高出很多倍,一方面是身体健康,另一方面是经济压力,我自己也很矛盾。”

2.2.3.2 家庭意见不一致 作为社会支持系统的重要组成部分,家庭成员的意见对患者参与治疗决策至关重要,但在参与过程中,意见相左可能会使其产生决策冲突。O:“我现在年龄大了,只有和老伴相依为命,他说新型口服抗凝药对我更好,但我觉得会给我们的生活造成很大负担,所以我挺矛盾的!” L:“听别人说新型口服抗凝药效果挺好,我想试试,但家里人说我现在吃华法林维持挺好,没必要换药,所以对于这两种药的选择我也很矛盾。”

3 讨论

3.1 了解决策冲突体验,制定决策支持措施 本研究结果显示,患者对抗凝药物相关的不良反应及对疾病过程和预后的难以预测导致其在决策中对治疗方案不确定感增强,负性情绪增加,甚至出现决策延迟、逃避决策,进而错过最佳治疗时机,对健康结局产生不良影响,且该现象广泛存在于受访者中。决策冲突表现出不确定感与负性情绪增强,两者之间相互影响。长期的不确定感会引发或强化患者的焦虑、抑郁情绪[11],而负面情绪又进一步增强患者的不确定感[12]。针对患者的决策不确定感,在医护患交流中应强化抗凝治疗措施的科学性与有效性,减轻患者的不确定感;而在面对负性情绪较重的患者时,医护人员应及时识别患者焦虑、担忧等负性情绪,加强患者心理建设,理解其恐惧心理,同时给予同理心,以减轻或消除患者不良情绪。

3.2 提高个人健康素养,优化决策质量 访谈结果显示,健康素养缺乏是患者产生决策冲突的主要因素,该类患者相关知识缺乏,获取治疗信息渠道有限,甄别信息能力不足。疾病认知不够是房颤患者产生决策不确定感的重要原因,易产生决策延迟,这与Aliot等[13]的研究结果基本一致。医生建议是目前患者获取信息的主要途径,获取外界信息渠道的有限性使得患者产生更为明显的决策冲突;患者获得的信息质量参差不齐,提高患者辨别信息真伪能力也已经成为迫在眉睫的问题。因此,健康素养的提升有利于患者对疾病和相关治疗信息的搜集。研究[14]发现,健康素养水平越高,则决策冲突程度越低。房颤患者抗凝治疗取得成效的前提是患者必须具备足够的健康素养。研究[15]证实,应用决策辅助工具或共同决策模式可显著增强患者对不同治疗方案风险与获益的认识,减少决策冲突,优化决策质量。这提示医护人员或可借鉴共同决策模式,引导患者做出符合偏好的决策。

3.3 改进决策沟通模式,提高医护患信任度 良好的医护患信任关系有利于提升患者对疾病的应对能力与治疗信心,减少决策冲突,增强决策满意度。本研究中部分患者产生决策冲突的原因在于对医护人员缺乏信任。研究[16]显示,医患关系越好,患者决策冲突水平越低,而不同医生给予的治疗方案存在差异或与网络信息不尽相同时,患者对医生的专业知识产生质疑,导致医患信任危机,加重患者决策冲突。抗凝治疗是在减少栓塞与出血风险之间寻找平衡,医护人员在疾病诊疗过程中应及时关注相关指南或共识的更新,准确评估患者栓塞和出血的风险指数,通过提高自身知识储备增强患者信任,严格把控信息质量,避免对患者产生误导。

3.4 完善社会支持,建立家庭决策共同体 本研究中社会支持是患者决策的重要因素。家庭经济条件或医疗保险政策与药物导致出血风险间的矛盾使患者产生决策冲突。一方面,经济条件限制了患者对药物的选择;另一方面,家庭支持在督促患者监测INR、提供决策建议等方面给予有效帮助,但意见分歧和家属的过度参与亦导致患者在决策时有所顾虑。Lee等[17]的研究表明,决策冲突与社会支持显著相关。Spokoyny等[18]的研究指出,患者与家属间因缺乏沟通产生分歧,在很大程度上会影响患者决策结果,导致决策冲突。本研究发现,患者作为决策的主要参与者,希望配偶、子女提出选择意见,以缓解独立做出决策时的压力与风险。McCaffery等[19]研究指出为了减轻患者决策冲突,应重视决策需求和家属参与。因此,医护人员需评估患者的社会支持系统,制定家庭支持的增进策略,鼓励患者积极与家属沟通疾病相关问题,表达治疗意愿,建议家属理解并尽量做出符合患者偏好的决策,以缓解患者决策压力。

4 小结

随着“以患者为中心”理念的推广,患者在临床决策中占据越来越重要的地位,但在多种因素的共同作用下,患者在面对治疗选择时大多存在决策冲突,医护人员在临床工作中应辅助患者做出符合患者价值观的决策。